Удк 504. 056: 574 разработка и исследование методов технического мониторинга химически опасных объектов на пересеченной местности

| Вид материала | Исследование |

- «Безопасность жизнедеятельности», 652.21kb.

- Заярный Виктор Вильевич разработка и исследование, 473.46kb.

- Иванов Петр Алексеевич ввт-406 тудент группа т исследование, 71.44kb.

- Химически опасных производственных объектов, 87.9kb.

- Расписание занятий для беременных женщин Апрель, 28.25kb.

- Рекомендации по разработке планов защиты населения при авариях на химически опасных, 351.52kb.

- Акустико-эмиссионная диагностика опасных производственных объектов, 15.59kb.

- Удк 504. 03; 504. 05; 504., 293.65kb.

- Комплекс методов и средств содержит в себе развитие теории и новые разработки по: акустической, 135.93kb.

- Комплексного мониторинга технического состояния, 65.57kb.

На правах рукописи

ЦАПОК Максим Владимирович

УДК 504.056:574

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Специальность 05.13.01 – Системный анализ,

управление и обработка информации

(в науке и технике)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Ижевск - 2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ижевский государственный технический университет» (ГОУ ВПО ИжГТУ).

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Алексеев В.А.

Научный консультант:

кандидат технических наук, доцент Телегина М.В.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Куликов В.А.

кандидат технических наук Егоров Е.В.

Ведущая организация: Институт проблем управления им.

В.А. Трапезникова РАН

Защита состоится 26 июня 2008 года в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.065.06 в ГОУ ВПО ИжГТУ по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7.

Отзыв на автореферат, заверенный гербовой печатью, прошу выслать по указанному адресу.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО ИжГТУ.

Автореферат разослан 17 мая 2008 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат технических наук, доцент Сяктерев В.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, повышения качества жизни населения, укрепления национальной безопасности и международного престижа Российской Федерации.

Среди различных видов техногенной опасности для людей и окружающей природной среды (ОПС) химическая опасность занимает особое место. Токсичные химикаты (ТХ) используются, производятся, обращаются, хранятся, транспортируются и уничтожаются на множестве химически опасных объектах (ХОО).

Целый ряд крупных техногенных аварий, происшедших во многих странах мира, позволяет утверждать, что, несмотря на энергично принимаемые меры, в настоящий момент и в ближайшем будущем достичь "абсолютной безопасности" при эксплуатации ХОО практически не представляется возможным.

Учитывая данное обстоятельство, в последнее время основные усилия в промышленно развитых странах, в том числе и Российской Федерации, направлены на создание и совершенствование в рамках программ чрезвычайного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС) систем контроля за функционированием особо опасных для человека и природной среды объектов.

Применительно к рассматриваемым объектам задачи контроля возложены на систему технического мониторинга, которая должна обеспечить оперативное получение достоверной информации о состоянии природных сред в зонах влияния ХОО, расположенных в особых условиях (возможность выброса ТХ с других объектов или в результате теракта, большие размеры зон ХОО, их расположение в пересеченной местности и т.д.), с целью оценки опасности его воздействия на человека и окружающую природную среду.

Особо остро данная проблема стоит в плане эффективной поддержки принятия решений и управления системой технического мониторинга, направленных на скорейшее предотвращение поступления ТХ в окружающую среду при возможных ЧС, а также оперативное оповещение личного состава и населения в случае возникновения аварийных ситуаций.

Вопросам управления в условиях ЧС и построения информационных систем поддержки принятия решений посвящены исследования и публикации многих отечественных ученых и специалистов – В.В.Кондратьева, В.А.Алексеева, А.И.Сорокина, А.В.Толстых, П.А.Третьякова, М.В.Телегиной, И.М.Янникова и др. В последние годы за рубежом активно развиваются научно-практические разработки в области риск-менеджмента, среди которых можно выделить работы Дж.Апосталаксиса, Л.Гуоссена и др.

Тем не менее, круг нерешенных в этой области проблем еще достаточно широк. Трудность решения задачи моделирования управления в ЧС вызвана тем, что характер развития конкретной ЧС является сугубо индивидуальным, а само ее развитие

4

происходит в условиях неопределенности, когда неизвестны требуемые темпы необходимых мероприятий, необходимый объем ресурсов и уровень сложности выполняемых работ. Недостаток информации о характере развития ЧС может привести к развитию ситуации с катастрофическими последствиями.

В этой связи проведение исследований с использованием информационных технологий по разработке экспертной системы управления техническим мониторингом, позволяющей оперативно и достоверно определять характер сложившейся ситуации, а также перечень необходимых мероприятий для нее является актуальным и своевременным и преследует решение задачи, имеющей важное научно-техническое и военно-прикладное значение.

Объектом исследования является технический мониторинг.

Предметом исследования является система технического мониторинга в зонах влияния ХОО, расположенного в сложных условиях местности.

Цель работы – обеспечение оперативности и достоверности принимаемых решений для оценки экологической обстановки и обеспечения безопасности населения и окружающей среды в зонах влияния ХОО, расположенных в сложных условиях рельефа местности.

Для достижения указанной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1. Обосновать основные требования и разработать структуру экспертной системы управления техническим мониторингом ХОО, расположенного в сложных условиях рельефа местности, как при штатном функционировании ХОО, так и при возникновении ЧС в зонах его влияния.

2. Разработать и исследовать методический подход к размещению постов системы технического мониторинга атмосферного воздуха на локализованной территории с возможностью определения координат аварийного выброса.

3. Разработать алгоритм размещения точек пробоотбора почв на локализованной территории с неравномерной сеткой.

4. Апробировать предложенные алгоритмы в системе мониторинга на ХОО.

Методика исследования. В работе для теоретических исследований применены методы системного анализа, теории информации, теории графов, моделирования, принятия решений, автоматизированного проектирования информационных систем и технологии хранения данных.

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов обеспечена корректным применением математических методов, а также совпадением результатов моделирования и натурных испытаний.

Научная новизна и личный вклад автора состоят в следующем:

- исследована существующая информационная система обеспечения безопасности ХОО и обоснована необходимость ее улучшения за счет разработки подсистемы оперативного определения координат выбросов и прогнозирования дальнейшего развития ЧС;

- разработана модель экологической безопасности зон влияния ХОО в виде орграфа с вершинами, характеризующими параметры воздействия на элементы ОПС, и ребрами, показывающими четыре формы взаимного влияния параметров (прямое, косвенное, положительное, отрицательное), которая позволяет описывать и классифицировать возможные ситуации как на территории самого ХОО, так в санитарно-защитной (СЗЗ) и селитебной зонах;

- разработаны основные требования и структура экспертной системы, позволяющей принимать решения по управлению техническим мониторингом и определять комплекс мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС в зонах влияния ХОО, расположенных в особых условиях (возможность выброса ТХ на других объектах или в результате теракта, большие размеры зон ХОО, их расположение в пересеченной местности и т.д.);

- разработан методический подход определения координат возможного выброса ТХ с помощью геометрической расстановки постов наблюдения на местности с использованием принципа «треугольника» и корреляции двух анализируемых признаков (сейсмической волны и облака зараженного воздуха);

- разработана структура геоинформационной системы (ГИС), позволяющая выполнять следующие функции:

- равномерную расстановку точек взятия почвенных проб на любом участке растрового картографического изображения, в том числе с использованием нерегулярной сетки;

- расчет географических координат этих точек;

- расчет значений концентрации вредных веществ в заданное пользователем время;

- визуализацию распределений загрязнений на растровом картографическом изображении местности.

- равномерную расстановку точек взятия почвенных проб на любом участке растрового картографического изображения, в том числе с использованием нерегулярной сетки;

Практическая ценность и внедрение результатов работы:

1. Использование предложенной экспертной системы в рамках выполняемых мероприятий Единой системы выявления оценки, масштабов и последствий применения противником (ЕСВОП) оружия массового поражения позволит улучшить качество принимаемых решений в зонах влияния ХОО при возникновении ЧС и терактах с применением ТХ на территории Российской Федерации.

2. Реализация разработанного методического подхода определения координат возможного выброса ТХ с использованием геометрической расстановки постов наблюдения на местности «треугольником» и корреляции двух анализируемых признаков (сейсмической волны и облака зараженного воздуха) в зоне защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики позволила повысить оперативность принимаемых решений при локализации и ликвидации возможных ЧС.

3. Реализация разработанной ГИС в зонах влияния ХОО, расположенного в г. Камбарка Удмуртской Республики, позволила расставить точки контроля, исключив места невозможного пробоотбора почв, тем самым повысив качество оценки экологической обстановки на исследуемой территории.

4. Материалы научно-теоретических исследований реализованы в научно-исследовательских работах «Сфера», «Куратор», «Наполеон», «Манометр», выполненных в 33 ЦНИИИ МО РФ, и в научно-исследовательской работе «Разработка специального программного обеспечения ИАЦ системы ПЭМ», выполненной в ИжГТУ.

5. Подана заявка на изобретение «Способ экологического мониторинга химически опасных объектов».

На защиту выносятся:

1. Структура экспертной системы управления техническим мониторингом ХОО, расположенного в сложных условиях рельефа местности для принятия решений, направленных на обеспечение защиты населения и ОПС как при штатном функционировании ХОО, так и при возникновении ЧС в зонах его влияния.

2. Методический подход к размещению постов системы технического мониторинга атмосферного воздуха на локализованной территории с возможностью определения координат аварийного выброса.

3. Алгоритм формирования оптимальной схемы расположения точек пробоотбора почв на локализованной территории с неравномерной сеткой.

Апробация и публикации. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 37-й и 38-й научных конференциях ФГУ 33 ЦНИИИ МО РФ «Актуальные вопросы радиационной, химической и биологической защиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (33 ЦНИИИ МО РФ, г. Вольск-18, 2007-2008 гг.), на XXXV и ХХХVI военно-научных конференциях курсантов Саратовского военного института биологической и химической безопасности (СВИБХБ, г. Саратов, 2007-2008 гг.), на VI Всероссийской научно-практической конференции «Системы автоматизации в образовании, науке и производстве» (Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, 2007 г.), на 9-й Международной научно-практической конференции «Экономика, экология и общество России в 21-м столетии» (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург, 2007 г.), на Международном научно-техническом конгрессе «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT-2007 (г. Тольятти, 2007 г.), на XIX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции (Казанское высшее артиллерийское командное училище им. маршала артиллерии М.Н.Чистякова, г. Казань, 2007 г.), на 4-й научно-технической конференции с международным участием «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства» (ИжГТУ, г. Ижевск, 2007 г.), на 3-й Международной заочной научно-практической конференции «Достижения ученых XXI века» (Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов, 2007 г.), на II Международой выставке-Интернет-конференции «Энергообеспечение и безопасность» (Орловский государственный аграрный университет, г. Орел, 2007 г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития» (Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, 2007 г.), на семинарах приборостроительного факультета ИжГТУ (г. Ижевск, 2006-2008 гг.).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 18 работах, из них 2 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК, подготовлены 5 отчетов о научно-исследовательской работе, подана заявка на патент РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, указателя литературы (192 наименования) и трех приложений. Диссертация содержит 26 рисунков и 1 таблицу. Общий объем работы 202 страницы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цель, задачи и методы исследования, определены новизна и практическая значимость работы.

В первой главе с целью постановки задачи исследований проведен анализ источников заражения ОПС ТХ и продуктами их деструкции, а также анализ существующих подходов к организации системы технического мониторинга при функционировании ХОО, в случаях возможных ЧС в зонах их влияния.

В современных условиях негативные факторы техногенного, природного и террористического характера представляют одну из наиболее реальных угроз для обеспечения национальной безопасности и международного престижа Российской Федерации.

Среди различных видов техногенной опасности для людей и ОПС химическая занимает особое место. ТХ используются, производятся, хранятся, транспортируются и уничтожаются на множестве ХОО, в том числе не исключена возможность их применения в террористических целях.

Оперируя результатами оценки последствий химических аварий, во главу угла следует поставить задачу о выявлении и анализе причин их возникновения.

Выделяют две основные группы аварийных ситуаций – внутренние и внешние. Кроме этого, весь спектр возможных аварий разделяется на «проектные» и «запроектные». Детально рассматриваются характер и возможные последствия терактов (диверсий) с применением ТХ.

Возможные экологические последствия применения ХО обусловливаются особенностями действия ТХ, классификация которых рассматривается по следующим принципам: по физиологическому воздействию на организм человека, по быстроте наступления поражающего действия и по продолжительности сохранения поражающей способности.

Тяжелые последствия возможных ЧС, обусловленных выбросом ТХ в ОПС, делают задачу готовности органов управления, сил и средств по ликвидации последствий таких ЧС актуальной и требуют проведения соответствующих превентивных мероприятий, разработки систем и программ принятия решений по локализации и ликвидации последствий ЧС.

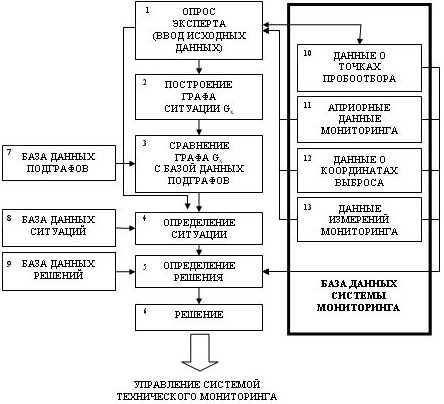

Научно-техническое обеспечение безопасности ХОО в настоящее время рассматривают в виде системы, состоящей из девяти взаимосвязанных информационных подсистем, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема системы безопасности ХОО

Такая декомпозиция в известной степени является условной; отдельные функции подсистем могут перекрываться.

С позиции современной концепции обеспечения безопасности подсистема 1 исполняет роль координатора подсистем 2 - 7. Подсистема 9 координирует и управляет подсистемами 4 - 8. Подсистемы 2, 3 нацелены, в основном, на обеспечение безаварийной работы ХОО или, следуя терминологии, принятой в области гражданской обороны, предназначены для предотвращения ЧС. Подсистемы 4 - 8 имеют цель обеспечить безопасность рабочего персонала и населения или необходимые действия в ЧС на ХОО. Реализация мероприятий, предусмотренных подсистемами 4 - 8, производится в соответствии с планом мероприятий и действий в ЧС.

Одним из важнейших элементов системы обеспечения безопасного функционирования ХОО является мониторинг.

Данный вывод исходит из понимания его основной роли в системе безопасности, состоящий прежде всего в том, что мониторинг является первоисточником для получения информации о состоянии объекта. Фактически система мониторинга определяет необходимые условия для правильной оценки обстановки и принятия своевременных решений в случаях возникновения различных ЧС.

С точки зрения вида и объема информации, требующей наблюдения, различают технический, экологический мониторинг, а также мониторинг здоровья персонала и населения, проживающего в районе размещения ХОО.

Согласно классической терминологии под техническим мониторингом понимают систему наблюдений за источниками и факторами воздействия на ОПС.

С учетом требований, предъявляемых к ХОО в плане обеспечения их безопасной эксплуатации, система технического мониторинга должна представлять собой комплексную систему слежения, оценки и прогноза изменений состояния ОПС и предупреждения о создающихся критических ситуациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.

Проведенный анализ методических подходов, направленных на организацию системы технического мониторинга любого ХОО на территории России и зарубежных стран, свидетельствует, что в имеющейся в настоящее время системе безопасности ХОО (рис. 1) недостает информационной подсистемы определения координат выброса ТХ и прогнозирования дальнейшего развития химической обстановки во времени, которая замыкается на подсистемы реагирования на ЧС и поддержки принятия решений при ЧС. Необходимы исследования по разработке систем управления техническим мониторингом, позволяющие обеспечить безопасную эксплуатацию ХОО, а также оперативно определять перечень необходимых мероприятий при сложившейся ситуации.

Во второй главе разработана модель экологической безопасности зон влияния ХОО в виде ориентированных графов, построены матрицы изображающих чисел, описывающие различные режимы функционирования ХОО, разработаны основные требования и организационная структура экспертной системы управления техническим мониторингом зон влияния ХОО, расположенных в особых условиях (возможность выброса ТХ с других объектов или в результате терактов, большие размеры зон ХОО, их расположение в пересеченной местности и т.д.).

Во второй главе экологическая безопасность зон влияния ХОО рассматривается с двух позиций:

- экологическая безопасность в режиме безаварийной работы;

- экологическая безопасность при возникновении аварийной ситуации.

В первом случае экологическую безопасность (С1) можно выразить в виде фукционала следующих переменных, каждая из которых представляет множество параметров (рис. 2):

А1 - длительность работы в различных режимах;

А2 - параметры новых вредных воздействий на фауну, флору и человека на данной территории при сложившейся природной и техногенной обстановке;

А3 - превышение существующих на данной территории вредных воздействий и загрязнений;

А4 - результаты вредных воздействий (в том числе и длительных) на обслуживающий персонал и население;

А5 - улучшение экологической обстановки в процессе эксплуатации ХОО за счет выполнения мероприятий косвенной очистки воды, воздуха в технологических схемах ХОО;

А6 - экономические выигрыши проекта, позволяющие улучшить финансирование программ по охране ОПС и здоровья населения в зонах влияния ХОО;

А7 - проведение аудитов и мероприятий, направленных на повышение квалификации личного состава, работающего на ХОО.

Формализованную модель экологической безопасности как сложной системы можно построить только с использованием методов системного анализа, описав структуру такой системы через графы.

Данный граф G1 имеет восемь вершин и связи между ними. При этом направление связи говорит о влиянии одного фактора (показателя) на другой. Если это влияние положительное (что показано жирной линией), то исходный фактор усиливает последующий. Причем сплошной линией показано прямое влияние, а пунктирной - косвенное.

Во втором случае составляющие оценки экологической безопасности будут складываться исходя из возможных сценариев развития ЧС в зонах влияния ХОО.

Учитывая возможность расположения зон влияния ХОО в сложных условиях рельефа местности, с учетом рассмотрения ситуации, когда территория, на которой непосредственно располагается исследуемый ХОО, занимает большие площади, экологическую безопасность можно выразить в виде орграфа G2, представленного на рис. 3.

Рис. 2. Оценка экологической безопасности в зонах влияния ХОО (безаварийный режим работы) |  Рис. 3. Оценка экологической безопасности в зонах влияния ХОО (аварийный процесс) |

В данном случае составляющие оценки экологической безопасности представляют собой следующие параметры:

А1 - длительность ЧС в зонах влияния ХОО и времени ее последствий;

А2 - превышение норм загрязнения территорий;

А3 - результаты воздействия на обслуживающий персонал и население;

В1 - параметры вредных воздействий на ОПС и человека в случае аварийного процесса на территории ХОО;

В2 - параметры вредных воздействий на ОПС и человека в случае теракта (диверсии) с применением ТХ в СЗЗ и селитебной зонах ХОО;

В3 - параметры вредных воздействий на ОПС и человека в случае возникновения ЧС, связанной с выбросом ТХ на ХОО, расположенном в непосредственной близости от исследуемого ХОО;

В4 - параметры вредных воздействий на ОПС и человека по причине высвобождения энергии, достаточной для разрушения ХОО при возникновении других ЧС, не связанных с выбросом ТХ (артефакты, падение летательных аппаратов и др.);

В5 - параметры, учитывающие сложный рельеф местности зон влияния ХОО;

В6 - размеры территории, занимаемые ХОО.

Второй орграф G2 содержит ряд новых элементов (В1 – В6) и связей, которые дополняют систему для описания аварийного процесса. Например, вершина А2 первого орграфа во втором орграфе расписывается на вершины В1 – В4.

Поскольку такой формат описания достаточно сложен в восприятии, нами предложен процесс автоматизации оценки экологической безопасности зон влияния ХОО.

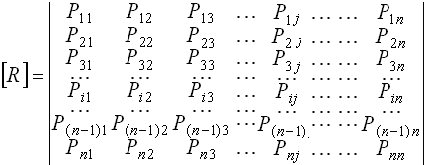

Ориентированный граф G = (Х, Г) с множеством вершин Х = {х1, х2…, хn} и множеством дуг Г = {u1, u2…, un} предлагается описать матрицей изображающих чисел R = Pij, у которой

(1)

Такие матрицы отражают «граф отношения» и являются одной из форм задания качественного описания (или структурной информации образа).

У ориентированных графов G1 и G2 четыре типа дуг. Поэтому соотношений между различными параметрами может быть тоже четыре:

R1 и R1/ - соотношение параметров, показывающее прямое влияние одних на другие, соответственно для безаварийной и аварийной ситуаций;

R2 и R2/ - соотношение параметров, показывающее косвенное влияние одних на другие, соответственно для безаварийной и аварийной ситуаций;

R3 и R3/ - соотношение параметров, показывающее усиливающее влияние одних на другие, соответственно для безаварийной и аварийной ситуаций;

R4 и R4/ - соотношение параметров, показывающее ослабляющее влияние одних на другие, соответственно для безаварийной и аварийной ситуаций.

Таким образом, описание различных систем экологической безопасности ХОО можно представить как совокупность матриц {[R1], [R2], [R3], [R4]}, отображающих общие графы для безаварийного режима, или {[R1/], [R2/], [R3/], [R4/]} для аварийного режима функционирования, что дает возможность анализа различных ситуаций.

В нашем случае общую оценку экологической безопасности можно представить в виде следующих выражений

| {Ci}Ni=1 ---- {[R1i], [R2i], [R3i], [R4i] } Ni=1, | (2) |

| {C/i}Mi=1 ---- {[R1/i], [R2/i], [R3/i]i, [R4/i]} Mi=1, | (3) |

| где Ci - оценка для i-ой ситуации безаварийного режима, где i от 1 до N; C/i - оценка для i-ой ситуации аварийного режима, где i от 1 до M; | |

| [Ri] – матрица соотношений для i-ой ситуации безаварийного режима; [R/i] – матрица соотношений для i-ой ситуации аварийного режима. | |

При этом каждой ситуации будет соответствовать свой общий граф (подграф), а следовательно, и своя формализованная оценка экологической безопасности.

В общем виде для ХОО любая ситуация может рассматриваться как несколько слоев описания общего графа в виде множества матриц от [R1] до [R], т.е.

| {Ci}Ki=1 ---- {[R1i], [R2i], [R3i]….[Ri] } Ki=1, | (4) |

где - количество слоев.

Из этого следует вывод: для оценки экологической безопасности зон влияния ХОО должна использоваться не единая оценка, а множество оценок, характерных для различных сценариев (ситуаций).

Для решения этой задачи предложена экспертная система управления техническим мониторингом в зонах влияния ХОО.

Предлагаемая экспертная система фактически является информационным элементом системы безопасности ХОО и должна представлять собой соответствующую систему, содержащую множество различных вариантов принятия решений для всех рассматриваемых сценариев развития ситуации в зонах влияния ХОО и удовлетворять следующим основным требованиям:

- функционировать в круглосуточном автоматическом режиме;

- обеспечивать надежную и оперативную доставку информации;

- обеспечивать требуемый уровень защиты информации (от несанкционированного доступа и в обеспечение целостности).

На рис. 4 изображена структурная схема предлагаемой экспертной системы.

Рис. 4. Блок-схема экспертной системы

Алгоритм работы блок-схемы, предложенной в диссертационной работе, рассматривается на примере арсенала хранения ХО в п. Кизнер Удмуртской Республики.

На данном этапе исследований разработана и программно реализована экспертная система, позволяющая определять характер сложившейся ситуации (аварийная или безаварийная). Однако конечным результатом работы общего алгоритма предлагаемой экспертной системы должно быть определение на основании принятых решений перечня мероприятий для управления системой технического мониторинга в сложившейся на данный момент времени ситуации.

Предлагаемая экспертная система может использоваться не только для управления системой технического мониторинга - от нее может быть переход и к другим задачам, решающимся в зонах влияния ХОО, например, для моделирования распространения загрязняющих веществ при условных авариях на ХОО с учетом реальных географо-климатических и метеорологических данных.

В третьей главе рассмотрена структура организации системы технического мониторинга, проведен анализ нормативных требований к измерению параметров воздушной среды, рассмотрены характеристики задач системы технического мониторинга воздушной среды ХОО.

В качестве решения задачи определения координат предложен методический подход геометрической расстановки постов наблюдения на местности «треугольником». Предложена апробация данного методического подхода на примере объекта уничтожения химического оружия.

На рис. 5 изображены информационные № 1, 6, 7 и технические № 2 - 5 блоки организации системы технического мониторинга. Информацию о содержании ТХ в различных элементах ОПС собирают посты наблюдения и в зависимости от их технической оснащенности, она может передаваться в виде проб в химико-аналитическую лабораторию (ХАЛ) либо уже в виде конкретных цифр по радиоканалам непосредственно в информационно-аналитический центр (ИАЦ). ХАЛ и ИАЦ в совокупности представляют подсистему сбора и обработки информации. В дальнейшем ИАЦ выдает обработанную экологическую информацию ее потребителям. На основании этих данных и осуществляется выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. В отличие от известных структур системы технического мониторинга введение блоков №6 и №7 позволило повысить эффективность принятия решений о ЧС.

Данный вывод подтверждается результатом анализа нормативных требований измерения параметров воздушной среды в зонах влияния ХОО – отсутствуют четко регламентированные требования по количеству и размещению измерительных звеньев и пунктов контроля на местности (рассматриваются лишь частные ситуации по контролю выбросов для конкретных источников).

Р

ис. 5. Структура организации системы технического мониторинга ХОО

ис. 5. Структура организации системы технического мониторинга ХООКроме того, на основании рассмотренных характеристик задач системы технического мониторинга воздушной среды в различных ЧС (в том числе при терактах) показана необходимость решения задачи оптимальной расстановки постов наблюдения на местности со сложными условиями рельефа.

Исходя из вышеизложенного, предлагается решение задачи определения координат возможного выброса ТХ с использованием принципа геометрической расстановки постов анализа воздуха «треугольником». Фактически предложено описание блока № 12 «ДАННЫЕ О КООРДИНАТАХ ВЫБРОСА» (рис. 4).

Количество постов и их расположение можно определить исходя из предположения развития аварийной ситуации на ХОО при взрыве («запроектная» аварийная ситуация). При взрыве происходит выброс ТХ в атмосферный воздух и идет его распространение преимущественно в направлении ветра с определенной скоростью. Одного поста наблюдения за атмосферным воздухом будет недостаточно для объективной оценки экологической обстановки.

Установив два поста наблюдения воздушной среды в зоне влияния ХОО и осуществляя контроль возможного выброса даже с использованием корреляции по времени двух параметров, проводимых измерений будет недостаточно для оперативного определения точных координат возможного выброса ТХ.

Поэтому предлагается в качестве модели для оперативного определения параметров координат возможного выброса ТХ на местности установить три автоматических поста наблюдения (регистратора), используя геометрический принцип их расстановки «треугольником» (рис. 6).

Рассмотрим пример корреляции по времени двух параметров, характеризующих аварию на ХОО: факт регистрации тремя регистраторами сейсмоволны от взрыва на объекте и факт регистрации облака зараженного воздуха.

Рис. 6. Схема расположения автоматических стационарных постов контроля атмосферного воздуха: П1, П2, П3 - посты контроля с регистраторами сейсмоволны и зараженного облака;

r1, r2, r3 - расстояние до постов от источника выброса.

Для того чтобы система подтвердила достоверность выброса ТХ, параметры зарегистрированных процессов (концентрация ТХ в воздухе и изменение давления в грунте от взрыва) должны соответствовать истинным параметрам аварии.

Обозначим Rv - параметры выброса (время выброса, концентрация ТХ в воздухе, мощность взрыва, тип ТХ в выбросе), Хv - координаты выброса, Хi - координаты i-ого регистратора (поста наблюдения), Ri - параметры зарегистрированных постом наблюдения процессов (время прихода сейсмоволны, время прихода зараженного облака, концентрация ТХ в воздухе, давление во фронте волны, тип ТХ). Тогда для любого i должно выполняться соотношение:

| Ri = f(RvXv,Xi), | (5) |

где f - функция, связывающая параметры регистрируемых процессов с параметрами выброса, координатами взрыва и регистратора.

Если соотношение выполняется для всех трех регистраторов, то можно сказать, что выброс действительно произошел.

Координаты выброса можно определить исходя из времени прихода сигналов на регистраторы. Для этого используем тот факт, что скорость распространения сейсмоволны и распространения облака зараженного воздуха различны.

Можно рассчитать расстояние от места выброса до регистратора по интервалу времени между приходом сейсмоволны и зараженного облака, зная примерную скорость их распространения. Расстояние до точки выброса ТХ можно выразить как

, , | (6) | |

| (7) | ||

| где: r | - расстояние до точки выброса; | |

| V1 | - скорость распространения сейсмоволны; | |

| V2 | - скорость распространения зараженного облака; | |

| t1 | - время распространения сейсмоволны; | |

| t2 | - время распространения зараженного облака; | |

| ∆t = t2 - t1 - задержка распространения зараженного облака относительно сейсмоволны. | ||

Разрешим эти уравнения относительно известных нам величин:

. . | (8) |

Зная расстояние от трех регистраторов, расположенных в треугольнике, можно однозначно определить координаты выброса ТХ на местности, т.е. Хv (см. рис. 6). Определив координаты выброса, можно проверить выполнение соотношений (5), то есть определить, соответствуют ли данные о временных соотношениях вычисленному положению выброса, соответствуют ли параметры всех зарегистрированных данных параметрам выброса, которые определяются на этом же этапе.

Исходя из выполнения или невыполнения этих соотношений, выдается решение о том, что выброс ТХ действительно произошел (или не произошел).

Так как скорость распространения сейсмоволны намного больше скорости распространения зараженного облака, то при подстановке в выражение (8) выражение (7) примет следующий вид:

| r=V2t2, | (9) |

где V2 - скорость распространения зараженного облака;

t2 - время распространения зараженного облака до регистратора.

Дополнительным признаком корреляции факта взрыва является соответствие расстояний ri различных регистраторов i до точки взрыва (выброса ТХ) с учетом заданной сетки, в узлах которой установлены регистраторы.

Тем не менее, учитывая факт возможного теракта извне и вероятность проскока облака зараженного воздуха между стационарными постами, целесообразно вокруг ХОО дополнительно разместить два подфакельных (Ф1, Ф2) и два подвижных поста (В1, В2) (по другую сторону ХОО, относительно направления ветра) (см. рис. 7). Добавление этих четырех постов позволит с максимальной долей вероятности контролировать зараженность атмосферного воздуха как по причине технологических аварий на ХОО, так и по другим причинам в контролируемых зонах.

При расположении постов в «треугольнике» исключено ложное принятие решения о выбросе, при котором на один из постов в треугольнике может поступить выброс какого-либо вещества (помехи), находящегося вблизи поста. При отсутствии информации на других двух постах эта информация может считаться ложной.

Рис. 7. Схема расстановки постов наблюдения атмосферного воздуха вокруг ХОО

Предложенный способ «треугольника» апробирован на примере ХОО в г. Камбарка Удмуртской Республики.

В четвертой главе проведен анализ нормативных требований измерения параметров почв на исследуемом участке местности, рассмотрены характеристики задач системы технического мониторинга почв. Разработан алгоритм функционирования ГИС, позволяющей автоматически размещать точки пробоотбора почв с использованием принципа нерегулярной сетки. Апробация разработанной ГИС прошла на объекте по уничтожению ХО в г. Камбарка Удмуртской Республики.

В настоящее время, хотя и определено нормативными документами осуществление пробоотбора почв с использованием регулярной сетки, на практике реализовать такой подход не всегда возможно. Причиной тому может быть сложный рельеф на указанном участке местности (река, здание, болото, лес и др.), невозможность осуществления пробоотбора анализируемых компонентов по причине их изначально завышенных фоновых значений на выделенном участке и т.д.

В таких случаях приходится отклонятся от жестко фиксированной регулярной расстановки точек пробоотбора. Результатом отклонений является погрешность оценки экологической обстановки на почве.

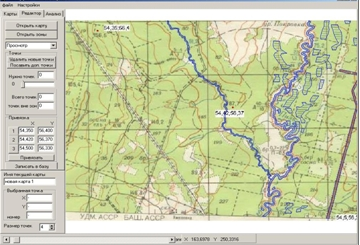

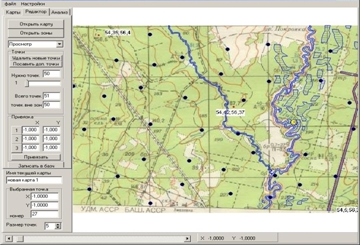

Для решения задачи организации пробоотбора почв нами разработана ГИС, позволяющяя автоматически расставлять точки пробоотбора на исследуемом участке местности с использованием нерегулярной сетки.

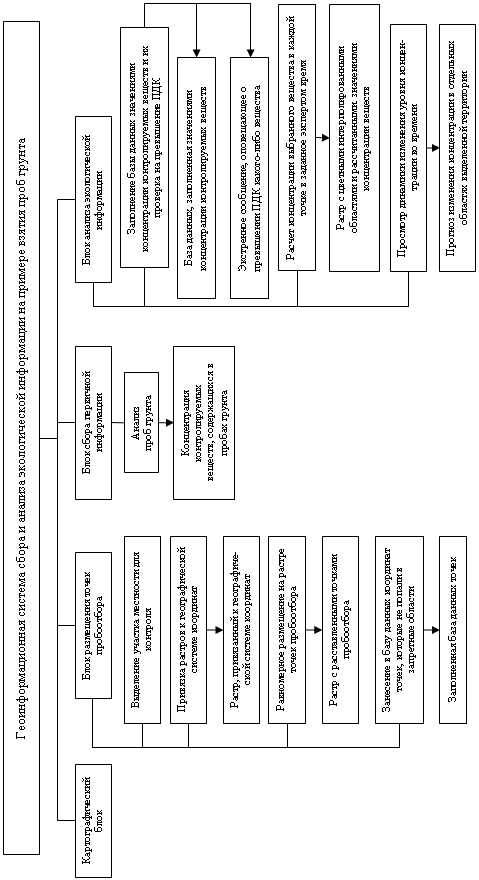

Структурная схема ГИС сбора и анализа экологической информации приведена на рис. 8. Разрабатываемая система состоит из картографического блока, блока размещения точек пробоотбора, блока сбора экологической информации и блока анализа экологической информации.

Выделение областей, где взятие проб грунта нецелесообразно или невозможно по нормативной документации (здания, реки и т.д.), выполняет оператор персонального компьютера в системе геометрического моделирования. Слой обрисованных областей сохраняется в векторном формате и используется для проверки на попадание расставленных точек в запрещенные области (рис.9).

Рис. 9. Растровое изображение местности с выделенными запретными областями

В блоке размещения точек пробоотбора осуществляется выполнение следующих мероприятий:

- выделение контролируемого участка местности;

- привязка растрового изображения к географической системе координат;

- равномерная расстановка точек взятия проб грунта;

- занесение в базу данных координат точек, которые не попали в запретные области.

Оператором задаются координаты двух исходных точек. Дальнейшее размещение оставшегося заданного количества точек пробоотбора выполняется автоматически и может быть выполнено как с использованием тривиальных принципов (прямоугольной сетки), так и с использованием нерегулярной сетки расстановки точек пробоотбора (рис. 10). Автоматическая расстановка точек на растровом картографическом изображении осуществляется с помощью триангуляции Делоне.

Расставленные точки, попавшие в области, где взятие проб невозможно по каким-либо причинам, выделяются другим цветом. Эксперт, оценив полученную картину, по своему усмотрению может добавлять, удалять, а также передвигать точки.

Информация о номере точки, ее географических координатах заносится в базу данных проб грунта, причем точки, попавшие в запрещенные области, исключаются из дальнейших расчетов, генерируется путевой лист, который передается в передвижную лабораторию, оснащенную отечественной навигационной системой ГЛОНАС.

Рис. 10. Расстановка точек пробоотбора почв с использованием нерегулярной сетки

В результате размещения точек пробоотбора получается картографическое изображение местности с точками взятия проб грунта и базой данных точек, в которую занесены координаты расставленных на растре точек, но только тех, которые не попали на запретные области.

В работе приведен алгоритм работы системы для задачи равномерного размещения точек пробоотбора.

Для сбора экологической информации (проб грунта) может быть использована передвижная экологическая лаборатория (мобильная система взятия проб грунта).

Полученными значениями концентрации заполняется база данных проб грунта, которая передается эксперту для дальнейшего анализа.

А

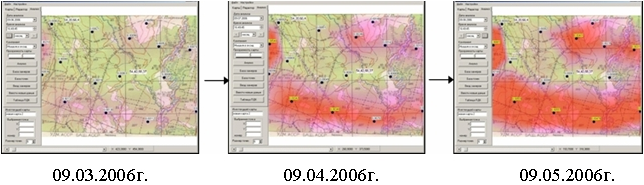

нализ экологической информации начинается после получения данных из лаборатории. Данные представляют собой анализ по каждой компоненте в каждой точке. Поскольку время взятия проб грунта в каждой точке разное - предложена процедура расчета значений концентрации компонент в каждой точке в задаваемое экспертом время. На основании полученных расчетов строятся карты интерполированных областей распределения загрязнений по необходимым компонентам анализа на момент времени, выбранный экспертом (рис. 11). В этом блоке значения концентрации ТХ записываются в базу данных проб грунта, рассчитываются значения концентрации загрязняющих компонентов в каждой точке в задаваемое экспертом время. Строятся цветные интерполированные области, показывающие превышение предельно допустимой концентрации отдельных компонентов. Также с помощью интерполяционной картины можно прослеживать динамику изменения уровня концентрации во времени (задается временной шаг просмотра: час, сутки, месяц, год).

нализ экологической информации начинается после получения данных из лаборатории. Данные представляют собой анализ по каждой компоненте в каждой точке. Поскольку время взятия проб грунта в каждой точке разное - предложена процедура расчета значений концентрации компонент в каждой точке в задаваемое экспертом время. На основании полученных расчетов строятся карты интерполированных областей распределения загрязнений по необходимым компонентам анализа на момент времени, выбранный экспертом (рис. 11). В этом блоке значения концентрации ТХ записываются в базу данных проб грунта, рассчитываются значения концентрации загрязняющих компонентов в каждой точке в задаваемое экспертом время. Строятся цветные интерполированные области, показывающие превышение предельно допустимой концентрации отдельных компонентов. Также с помощью интерполяционной картины можно прослеживать динамику изменения уровня концентрации во времени (задается временной шаг просмотра: час, сутки, месяц, год).

Рис. 11. Изменение концентрации контролируемого вещества при выбранном временном шаге «месяц»

Использование разработанной ГИС в зонах влияния объекта по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики позволило оценить экологическую обстановку на почве в системе реальных координат.

В заключении представлены результаты и выводы, полученные автором в ходе исследования.

В приложении приведены программные продукты и акты реализации полученных результатов.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Построена модель экологической безопасности зон влияния ХОО в виде орграфа, которая позволяет описывать и классифицировать возможные ситуации как на территории самого ХОО, так в СЗЗ и селитебной зонах.

2. Построены матрицы изображающих чисел для орграфов, описывающих различные режимы функционирования ХОО, которые позволяют оценивать экологическую безопасность зон его влияния в автоматизированном режиме.

3. Разработаны основные требования к экспертной системе, позволяющей принимать решения по управлению системой технического мониторинга и определению комплекса мероприятий по локализации и ликвидации возможных ЧС в зонах влияния ХОО, реализация которых позволяет управлять системой технического мониторинга зон влияния ХОО, расположенных в особых зонах.

4. Предложено решение задачи определения координат возможного выброса ТХ с помощью геометрической расстановки постов наблюдения на местности с использованием принципа «треугольника» и корреляции двух анализируемых признаков (сейсмической волны и облака зараженного воздуха), позволяющее повысить оперативность принимаемых решений при ЧС.

5. Доказано, что с целью повышения репрезентативности измерения в зонах влияния ХОО кроме стационарных автоматических постов, расположенных по принципу «треугольника», необходимо использовать два подфакельных и два подвижных (по другую сторону ХОО, относительно направления ветра) поста наблюдения атмосферного воздуха.

6. Использование способа расстановки постов наблюдения «треугольником» позволило повысить уровень качества проведения мониторинга и получения достоверной информации о состоянии экологической обстановки в зоне защитных мероприятий объекта хранения и уничтожения химического оружия в г. Камбарка.

7. Разработана структура ГИС, позволяющая выполнять следующие функции:

- равномерную расстановку точек взятия почвенных проб на любом участке растрового картографического изображения, в том числе с использованием нерегулярной сетки;

- расчет географических координат этих точек;

- расчет значений концентрации вредных веществ в заданное пользователем время;

- визуализацию распределений загрязнений на растровом картографическом изображении местности.

8. Разработанная ГИС прошла апробацию на объекте по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики и позволила оценить экологическую обстановку на почве в системе реальных координат.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

ДИССЕРТАЦИИ

1. Цапок М.В. Оперативная система мониторинга земель после аварий и катастроф [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина, И.М. Янников // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2007. – № 4 (10). Том 1. – С. 82–86. – Библиогр.: с. 86.

2. Цапок М.В. Мониторинг территории с использованием нерегулярной сетки пробоотбора почв [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина // Известия Самарского научного центра РАН. – 2007. – спецвыпуск (в печати).

3. Цапок М.В. Геоинформационная система сбора и анализа экологической информации [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина, А.С. Мигачев // Интеллектуальные системы в производстве. – 2007. – № 1 (9). – С. 99–107. – Библиогр.: с. 107.

4. Цапок М.В. Оптимизация размещения элементов системы технического мониторинга атмосферного воздуха вокруг химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, А.И. Сорокин, С.А. Гаврюшин, С.А. Мигачев, И.Л. Старовойтов // Сборник докладов академии военных наук. – 2007. – № 4 (28). – С. 191–194. – Библиогр.: с. 194.

5. Цапок М.В. Информационная система обеспечения мониторинга почв вокруг химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина // Электроника, автоматика и измерительная техника. – 2007. – С. 166–171. – Библиогр.: с. 171.

6. Цапок М.В. Применения орграфов при моделировании экологической безопасности химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев // Энергообеспечение и безопасность: Тез. докл. II Международой выставки-Интернет-конференции / ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел. – Орел, 2008. – С. 231–233. – Библиогр.: с. 233.

7. Цапок М.В. Оценка экологической безопасности в зонах влияния химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев // Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров. – Киров, 2007. – С. 252–255. – Библиогр.: с. 255.

8. Цапок М.В. Принципы размещения средств технического мониторинга обеспечения безопасного функционирования потенциально-опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев // Электромеханические и внутрикамерные процессы в энергетических установках, струйная акустика и диагностика, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий: Сб. материалов XIX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции / Казанское высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова, г. Казань. – Казань, 2007. – С. 59–61. – Библиогр.: с. 61.

9. Цапок М.В. Геоинформационная система, как инструмент оценки экологической обстановки на почве [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве: Труды VI Всероссийской научно-практической конференции / Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк. – Новокузнецк, 2007. – С. 113–115. – Библиогр.: с. 115.

10. Цапок М.В. Основные принципы геометрической расстановки постов наблюдения атмосферного воздуха в зонах влияния химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, М.В. Телегина // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: Труды 9-й Международной научно-практической конференции / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 50. – Библиогр.: с. 50.

11. Цапок М.В. Совершенствование организации пробоотбора почв в зонах влияния химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев, А.И. Сорокин, А.С. Мигачев // Актуальные вопросы радиационной, химической и биологической защиты при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: Сб. докл. 37-й научной конференции / ФГУ 33 ЦНИИИ МО РФ, г. Вольск-18. – Вольск-18, 2007. – С. 214–226. – Библиогр.: с. 225–226.

12. Цапок М.В. Моделирование экологической безопасности в зонах влияния химически опасных объектов [Текст] / М.В. Цапок, В.А. Алексеев // Достижения ученых XXI века: Сб. материалов 3-й Международной заочной научно-практической конференции / Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов. – Тамбов, 2007. – С. 174–175. – Библиогр.: с. 175.