Ю мелиоративных режимов орошаемых и осушаемых земель, поддержанию систем в работоспособном состоянии, их совершенствованию, инженерно-мелиоративному мониторингу

| Вид материала | Лекция |

- Україна красногвардійська районна державна адміністрація в автономній республіці крим, 567.8kb.

- Аверьянов С. Ф. Вопросы обоснования дренажа орошаемых земель./В сб: Борьба с засолением, 283.68kb.

- Отчет о ходе выполнения программных мероприятий в 2010 году, предусмотренных республиканской, 40.01kb.

- Методика контроля качества поверхностных и дренажных вод на осушаемых землях, 237.99kb.

- Автоматизированные системы мониторинга электропотребления и расчеты режимов электрических, 96.36kb.

- 6. земля Общая площадь сельскохозяйственных угодий Центральной Азии (ЦА) составляет, 424.12kb.

- Ун-т «Дубна». Курс «Компьютерные сети», 488.73kb.

- Ростовский Государственный Университет. Геолого-географический факультет реферат, 80.27kb.

- Реферат по экономической географии и природопользованию тема: содействие устойчивому, 220.51kb.

- О состоянии законодательства в Ульяновской области и некоторых мерах по его дальнейшему, 1799.87kb.

Значения еmh .

| Почвы | Глубина грунтовых вод, м | ||

| 1…2 | 2…3 | 3…4 | |

| Легкие | 5,2 | 9 | 27 |

| Средние | 3,3 | 5 | 11 |

| Тяжелые | 2,9 | 4,1 | 8,2 |

Найденные значения влагообмена при близком залегании грунтовых вод подставляют в формулу (1.16) со знаком «минус». При глубинах грунтовых вод более 1,5..3 м влагообмен стабилизируется и в зависимости от влажности почвы составляет (по данным А.И. Голованова):

Влажность почвы, доли НВ 0,7 0,8 0,85 0,95

Глубинный сброс, доли Е 0 0,1..0,15 0,2..0,25 0,4

Значения влагообмена (глубинного сброса) при глубоком залегании грунтовых вод подставляют в формулу (1.16) со знаком «плюс».

Влагообмен почвенных и грунтовых вод, м, можно также вычислить по формуле Ю.Н. Никольского:

g = К1 [ (Өn –e-y) / (1 - e-y)] Т, (1.23)

где К1 – коэффициент влагопроводности почвы при влажности wпв, равной полной влагоемкости с учетом защемленного в порах воздуха а (для разных слабонабухающих почв а = 0,05…0,1 объема почвы),

К1 = К0 [ (wпв – w0) / (wпв - w0)], (1.24)

здесь К0 – коэффициент фильтрации почвы, м/сут;

wпв – влажность почвы при полной ее влагоемкости;

w0 – максимальная молекулярная влагоемкость;

Ө- насыщенность почвы водой:

Ө = ( w –w0) /(wпв - w0), (1.25)

здесь w – влажность почвы;

wпв - влажность почвы при полной ее влагоемкости с учетом защемленного воздуха;

n – параметр, зависящий от типа почвы, ее механического и микроагрегатного составов (n =3,5…9);

y – параметр, зависящий от высоты капиллярного поднятия , толщины корнеобитаемого слоя почвы, глубины грунтовых вод и параметра n:

y =(n / hк) (h – z0 /2), (1.26)

здесь hк – высота капиллярного поднятия, м

h – глубина до грунтовых вод, м

z0 – толщина корнеобитаемого слоя почвы;

Т – продолжительность вегетационного периода, сут.

Затем определяют поливные нормы, число поливов и сроки их проведения, продолжительность межполивных и поливных периодов, число одновременно работающих дождевальных машин.

При поверхностных способах полива поливную норму можно рассчитать по формуле, м3/га,

mнт = (Wmax –Wф) = 100γН (wmax –wф), (1.27)

где Wmax – запасы влаги, соответствующие верхнему пределу оптимальной влажности расчетного слоя почвы, м3/га;

Wф – допустимые или фактические запасы влаги в том же слое, м3/га;

γ- объемная масса расчетного слоя почвы, т/м3;

Н – расчетная глубина активного слоя почвы, м;

wmax , wф – влажность почвы, соответствующая верхнему и нижнему оптимальным пределам, % массы.

Поливную норму устанавливают, исходя из условия доведения влажности в расчетном слое до наименьшей влагоемкости. Значение ее зависит от водно – физических свойств почвы, рельефа, с/х культуры, способа и технологии полива. При поливе дождеванием необходимо учитывать достоковую (эрозионно допустимую) норму, мм, которую можно вычислить по формуле Н.С.Ерхова:

m = Кν / √ ρе-0,5d

где Кν - показатель, характеризующий впитывающую способность почвы, в зависимости от ее водопроницаемости, имеет значения от менее 30 до более 90 мм;

ρ-интенсивность дождя , мм/мин;

d – средний диаметр капель дождя, мм.

Если mнт >m, то расчетная норма должна быть реализована за несколько приемов нормами, не превышающими достоковую. Поливная норма брутто на поле, м3/га,

mбр = mнт /ηп , (1.29)

где ηп – коэффициент полезного использования оросительной воды на поле.

Межполивной период, т.е. промежуток времени между двумя следующими один за другим поливами, сут,

tмп = (mнт + £Р + ∆W±g) /Есут , (1.30)

где £ - коэффициент использования осадков;

Р – атмосферные осадки за промежуток времени (фактические или прогнозные), м3/га;

∆W – запасы влаги в расчетном слое сверх критических на момент полива;

g – влагообмен между почвенными и грунтовыми водами за рассматриваемый промежуток времени, м3/га;

Есут – среднесуточное водопотребление (практическое или прогнозируемое), м3/га.

Число поливов за вегетационный период:

n = Мнт /mнт , (1.31)

где Мнт – оросительная норма нетто, м3/га;

mнт – поливная норма нетто, м3/га.

Продолжительность полива одного поля или данной с/х культуры при работе одной дождевальной (поливной) машины, сут,

tп.п. = mбр Fнт..п / 86,4 Qмβс с, (1.32)

где Fнт.п –площадь поля нетто, га;

Qм – расход воды дождевальной машины, л/с;

βс – суточный коэффициент использования времени;

с – продолжительность работы дождевальной машины в течение суток, доли суток.

или

tп.п. = Fнт..п / Пм , (1.33)

где Пм – производительность (площадь полива) дождевальной машины в сутки, га/сут.

Производительность дождевальной машины зависит от поливной нормы, расхода воды, продолжительности работы машины в течение суток (одна – три смены) и суточного коэффициента использования времени. Эти сведения имеются как в технической характеристике каждой дождевальной машины, так и специальной технической литературе.

Определенный по формуле поливной период с/х культуры сопоставляют и увязывают с соответствующими сроками проведения мероприятий, предусмотренных технологической картой ее возделывания. В этом случае сроки полива могут быть сдвинуты в агрономически допустимых пределах, а поливной период не должен превышать межполивной.

Число одновременно работающих дождевальных машин

Nм = q Fнт.п / Qмβс с ηп , (1.34)

где q – гидромодуль, л/ (с•га);

η - коэффициент использования оросительной воды на поле.

Расход воды (нетто и брутто), подаваемой на поле, м3,

Qнт.п = mнт Fнт.п /Т; (1.35)

Qбр.п = Qнт.п /ηп , (1.36)

где Т - время полива поля, с.

Расход воды (нетто и брутто) в голове оросительной сети, обеспечивающей подачу воды на все поля, занятые одной или несколькими с/х культурами, за каждую декаду вегетационного периода, м3/с,

n

Qнт.д = ∑ (mнт Fнт.п) /Тд , (1.37)

i=1

Qбр.д = Qнт.д / ηηп , (1.38)

где Тд – количество секунд в декаде, с;

η – коэффициент полезного действия оросительной сети, обеспечивающей подачу воды на установленные поля;

ηп – среднее значение коэффициента полезного использования оросительной воды на полях орошения.

Расход воды (нетто и брутто), подаваемой в хозяйство (в точку выдела) находят, суммируя декадные расходы за вегетационный и невегетационный период.

1.4. Составление планов подачи, полива и распределения воды в хозяйствах.

При составлении планов подачи воды в хозяйства и полива необходимы план размещения с/х культур для каждого водовыдела и общая площадь орошения в хозяйстве с выделением площадей, засеянных культурами и подлежащих поливу. Имея эти данные, специалисты хозяйств оставляют календарный план полива и забора воды по каждой с/х культуре с указанием номера полива, физической площади орошения, числа поливаемых гектаров и необходимого для данных условий объема оросительной воды. Затем за каждую декаду вегетационного периода нарастающим итогам суммируют как выше указанные показатели, так и водопотребление на орошение (нетто, брутто), водоподачу на бытовые, хозяйственные и производственные нужды. в конечном итоге получают средний расход воды брутто, который необходимо подать хозяйству.

Объем оросительной воды, который необходимо полив на полив с/х культур, определяют на основе дифференцированного режима орошения. Количественно это характеризуется дефицитом водопотребления, который зависит от двух случайных величин – суммарного испарения за вегетацию и сумма осадков, следовательно, и оросительная норма также является случайной величиной, режим орошения – случайным процессом. Это подтверждается и отсутствием удовлетворительных прогнозов погоды. Поэтому предсказать как значение оросительной нормы, так и режим орошения на текущей год с достаточной степенью точности принципиально невозможно. Поэтому к составлению планов водопользования необходимо подходить как к проведению вероятностных расчетов.

Для характеристики погодных условий вегетационного периода удобней пользоваться разностью между испаряемостью и осадками (Е0 –Р), которую называют дефицитом испаряемости или потенциальной эвапотранспирацией.

Расчеты обычно ведут для периодов апрель – сентябрь или май – сентябрь, во время которых возделывают большинство культур на землях оросительных или осушительно – увлажнительных систем.

В качестве характерных (расчетных) принимают годы с дефицитом испаряемости 95, 75, 50, 25 и 5% обеспеченности. Дефицит испаряемости – наиболее обобщающая климатическая характеристика погодных условий вегетационного периода. Его значения достаточно близки к оросительной нормы (при глубоком залегании грунтовых вод).

Эмпирическая обеспеченность дефицита испаряемости, %,

Р = 100m /(n+1) , (1.39)

где m – порядковый номер члена ряда (номер года);

n – число членов ряда. Обычно принимают не менее 20…25.

При расчетах обеспеченности дефицита испаряемости его значение располагают в возрастающим порядке. В этом случае обеспеченность дефицита представляют собой вероятность того, что рассматриваемое значение (Е0-Р) не может быть превышено (вероятность непревышения). И тогда при обеспеченности дефицита испаряемости год 95% - ной обеспеченности называют сухим, 75 – среднесухим, 50 – средним, 25 –средневлажным и 5%-й обеспеченности – влажным.

Расчеты проводят для пяти характерных лет выбранных обеспеченностей по методике, изложенной в разделе 1.3. для каждой с/х культуры, возделываемой в хозяйстве, за каждый временной период, включающий 10 сут.(декаду).

Расход воды (брутто) для подачи в хозяйство на декаду определяют с учетом всех потерь на орошаемом поле, потерь на внутрихозяйственной оросительной сети, расходов на хозяйственные, бытовые и производственные нужды. Общий расход за месяц и вегетационный период равен сумме декадных расходов. Полученные расходы должны быть соизмерены с лимитом воды, выделенной хозяйству, и увязанной с пропускной способностью оросительных каналов. Если в отдельные декады расчетные расходы превышают лимит, то их пересчитывают в сторону уменьшения.

План подачи и полива с/х культур в хозяйстве представляют в единой форме.

План распределения оросительной воды значительно детализирует план полива и составляют его с учетом особенностей каждого водопользователя по размещению орошаемых полей, особенностей подачи воды, загрузки техники, наличие исправленного инвентаря, трудовых и др.видов ресурсов, обязательным соблюдением технологий подачи воды и выращивание с/х культур.

1.5. Календарный план эксплуатационных мероприятий.

План составляется с целью поддержания оросительной сети, гидротехнических сооружений, средств водоучета, автоматики и телемеханики, а также всего имеющегося оборудования в технически исправном состоянии для обеспечения нормального технологического процесса на орошаемых полях. Поэтому после окончания вегетационного периода осматривают имеющееся оборудование, чтобы составить план проведения регетационного периода. Предусматривают работы по очистке каналов от заиления и растительности, ремонту каналов, дамб, гидротехнических сооружений, водомерных постов, насосов, двигателей, дождевальных машин. Сравнивать наличие мелиоративной техники и инвентаря с требуемым числом, обеспечивающим своевременное и качественное проведение поливов; серьезное внимание обращают на подготовку и переподготовку поливальщиков, машинистов насосных станций и дождевальных машин. Все данные сводят в специальную форму, анализ которой позволяет руководству хозяйства и специалистам принимать соответствующие меры по обеспечению качественного полива.

Все проведенные расчеты систематизируют в одном документе, сопровождают их краткой пояснительной запиской – и получается внутрихозяйственный план водопользования, который и передают управлению оросительной системой в соответствующие органы на местах и администрации для дальнейшего его рассмотрения и утверждения.

1.6. Внутрихозяйственный оборот

Оборот оросительной воды в хозяйствах вводят при снижении водоносности источника орошения. Элементы водооборота: число тактов N, период водооборота tв , срок действия в водообороте чередующейся единицы t д , действующей расход воды чередующейся единицей Qд срок действия в водообороте чередующейся единицы . Число тактов – отношение максимального расхода к расходу периода, в котором вводится водооборот. Период водооборота – цикл, в течение которого вода делает полный оборот между чередующимися единицами. Для внутрихозяйственного водооборота его принимают равным 10 суткам. Срок действия в водообороте чередующейся единицы – это часть цикла (периода) водооборота, в течение которого действующей расход воды при водообороте Qд полностью поступает на поля орошения данной чередующей единицы.

tп = tв Qп /∑Q , (1.40)

где Qп – плановый декадный расход воды чередующий единицы, м3 \с;

∑Q – сумма плановых декадных расходов воды всех чередующих единиц в водообороте, м3 \с.

При постоянной подачи воды в хозяйственный распределитель в течение вегетационного периода возможны два варианта водооборота в зависимости от схемы расположения чередующихся единиц: первый – между двумя единицами (бригады или отделения), питающимся от одного канала; второй – между группами единиц. При значении коэффициента водообеспеченности системы в критический период 0,6…0,5 вводят водооборот между внутрихозяйственными каналами; при снижении значения коэффициента до 0,4 – водооборот между отдельными чередующимися единицами (бригада, отделения). При выборе вариантов водооборота следует учитывать преимущества и недостатки каждого варианта.

1.7. Оперативное планирование водопользования.

Оперативное планирование осуществляют в течение вегетационного периода на каждую последующую декаду, т.к. реальные погодные условия никогда не совпадают с расчетными. Оперативный план учитывает реальный водный баланс каждого поля, конкретное согласование с агротехническими мероприятиями. На основании расчетов устанавливают реальную потребность в воде по каждому полю и формируют заявки на воду, которые передают в управления оросительных систем, что является документом для подачи воды водопользователям.

Сущность оперативного планирования – систематическое поддержание продуктивных влагозапасов в корнеобитаемом слое почвы, которые определяются оптимальной влажностью, обусловленной оптимальной биологической потребностью в воде с/х культур. Установленная опытным путем закономерность изменения во времени оптимальных влагозапасов в корнеобитаемом слое сохраняется независимо от сочетания климатических факторов, за исключением экстремальных условий (бурь, поздних заморозков и т. д.). В этом случае составляют уравнение водного баланса для конкретного поля и определяют его составляющие известными методами.

Для каждой с/х культуры оптимальные влагозапасы в корнеобитаемом слое почвы:

wopt = £wНВ , (1.41)

где £ - коэффициент, характеризующий каждую с/х культуру и фазы ее развития, £<60° ;

wНВ –наименьшая влагоемкость почвы.

Нормы и сроки проведения поливов необходимо рассчитывать так, чтобы поддерживались оптимальные влагозапасы в корнеобитаемом слое.

Лекция 6.

Реализация планов внутрихозяйственного водопользования.

Подготовка к проведению поливов.

Подготовка к поливам – важный цикл в обеспечение качественного полива сельскохозяйственных культур. Все работы, предусмотренные календарным планом эксплуатационных мероприятий по хозяйству, должны быть выполнены своевременно и в необходимых объемах: внутрихозяйственная, оросительная и коллекторно-дренажная сети, гидротехнические сооружения должны быть отремонтированы и подготовлены к пуску воды в каналы, водомерные устройства установлены и подготовлены к работе; мелиоративная техника, необходимое оборудование и инвентарь подготовлены к эксплуатации.

Условия, определяющие четкую организацию труда при поливе, - это эксплуатационная (текущая) планировка орошаемых полей, нарезка временной оросительной и поливной сетей.

Эксплуатационную (текущую) планировку проводят ежегодно для ликвидации свальных гребней, разъемных борозд, остатков временной оросительной сети. Выравнивают поля после уборки сельскохозяйственных культур – во второй половине лета или осенью; повышенная влажность почвы не обеспечивает требуемого качества.

Для планировки полей используют планировщики ДЗ-605; ДЗ-603; П-4;ППА-3,0; ПЛ-5, для выравнивания – ВП-8А; ВП-3,6; ГН -4А; МВ-6,0А; МРП -4,2.

При проведение планировочных работ агрегат движется по диагонально-перекрестной и продольной загонно-беспетлевой схемам.

При диагонально-перекрестной схеме участок обрабатывается в два прохода по взаимно перекрещивающимся диагональным ходам: первый – под углом по направлению к пахоте, второй – перпендикулярно первому. Участок должен быть выравнен и иметь форму квадрата.

При продольной схеме участок разбивают на две полосы шириной не менее 25 м. число проходов по одному следу зависит от наличия неровностей и может составлять 2-4 раза, при перекрытии проходов 20-50см.

Предпосевное выравнивание орошаемых полей проводят ежегодно при подготовке их к посеву сельскохозяйственных культур.

Для подготовки поля к поливу вначале нарезают борозды и полосы, а затем временную оросительную сеть (выводные борозды и временные оросители).

Эксплуатационная оценка, выбор и организация способа полива.

Эксплуатационную оценку способа полива проводят по следующим основным показателям:

- обеспечению оптимального увлажнения корнеобитаемого слоя почвы в течение суток и всего вегетационного периода в соответствии с биологическими фазами их развития;

- мало интенсивному воздействию процесса орошения на сельскохозяйственные культуры за счет снижения интенсивности водоподачи;

- рациональному распределению оросительной воды, полной ликвидации ее потерь на поверхностный сток и глубинную фильтрацию, равномерное распределение ее на поле;

- оптимальному сочетанию всего технологического процесса полива с проведение агротехнических мероприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур;

- сохранению плодородия почвы, нормального мелиоративного состояния орошаемых земель, предотвращению процессов засоления земель;

- возможности механизации, автоматизации и телемеханизации полива и распределения воды по оросительной сети;

- окупаемости средств и затрат труда на проведение поливов при хорошей рентабельности;

- созданию комфортных и жилищных условий для населения;

- сохранению окружающей среды.

В практике орошения наиболее часто применяют поверхностные поливы и дождевание, меньше – внутрипочвенное (подпочвенное) и капиллярное.

Поверхностные поливы – это распределение воды самотеком по поверхности почвы по бороздам различной модификации, напуском по полосам, затопление по чекам и ярусам.

Поливные борозды – система параллельных русл малого поперечного сечения, проложенных по поверхности поля с определенным положительным (иногда нулевым) уклоном, обеспечивающим поступательное движение воды от их начала к концу.

Полив по бороздам в зависимости от выращиваемых сельскохозяйственных культур, водопроницаемости почв, уклонов орошаемых массивов осуществляют по сквозным (проточным), тупым (затопляемым) бороздам и по бороздам-щелям. По конструкции борозды могут быть глубокие (18-24 см), средние (15-18 см) и мелкие (10-15 см); на почвах с повышенной водопроницаемостью делают вдавленные борозды.

По бороздам поливают в основном пропашные и частично культуры сплошного сева.

По сквозным (проточным) бороздам осуществляется вегетационные, влагозарядковые и предпосевные поливы. Полив по бороздам с террасами применяют при орошении овощных культур.

По тупым (заполняемым) бороздам, имеющим в концевом створе перемычку, поливают мало уклонные участки (до 0,003) при условии, чтобы перепад геодезических отметок в головном и концевом створах дна борозд не превышал ⅓ их глубины.

Полив по бороздам-щелям рекомендован Б. А. Шумаковым для проведения вегетационных и влагозарядковых поливов, а также при промывке засоленных земель прежде всего на участках, требующих больших поливных норм, и на почвах со слабой водопроницаемостью.

Полив напуском по полосам применяют для культур сплошного сева и влагозарядки при уклонах местности 0,002-0,007.

Затопление применяют при возделывании риса и лиманном орошении, а также при промывных и влагозарядковых поливах и в отдельных случаях при проведении вегетационных поливов.

Дождевание – это высокомеханизированный способ полива, при котором вода на поля попадает в виде искусственного дождя, переходя из состояния водяного тока в состояние воздушной и почвенной влажности без образования на поверхности луж и стока. Дождевание применяют на малоуклонных и безуклонных массивах, особенно на участках с близким залеганием уровня грунтовых вод, на почвах с высокой водопроницаемостью и на просадочных грунтах.

Эксплуатационная оценка способов полива позволяет определить спектр их применения, отрицательные и положительные качества каждого.

Для объективной оценки эффективности способов орошения необходимо знать большое число факторов, поэтому как при проектировании, так и при эксплуатации техники орошения необходим методологический подход.

Так, сельскохозяйственное производство предъявляет комплекс требований к технике орошения, подразделяя их на агробиологические, почвенно-мелиоративные, экологические и организационно-хозяйственные. В свою очередь, использование поливной техники в конкретных природных условиях определяется следующими факторами: климатическими, почвенно-мелиоративными, геоморфологическими, агробиологическими и хозяйственными.

Организация и проведение поверхностных поливов.

Важное условие эффективного использования орошаемых земель – высоко производительный труд специалистов и рабочих. Для повышения производительности труда необходимо произвести следующие организационные мероприятия: сосредоточить поверхностные поливы на одном участке или поле; увязать размеры политой площади с производительностью машин и механизмов, используемых на обработке междурядий после полива; сочетать элементы технологии полива с применением устройств для автоматического распределения воды (сифоны, поливные трубки, однобортные вспомогательные выводные борозды); применять гибкие шланги и поливные агрегаты для полива по бороздам и полосам, а также поливных трубопроводов и шлангов поливных устройств.

Учеными ВНИИГиМА и МГМИ разработан и внедрен метод автоматизации поливов, когда открытые распределительные каналы заменены стационарными подземными транспортирующими трубопроводами с глубиной заложения 1 м, а закрытые распределительные трубопроводы – 0,4-0,6 м с последующим поступлением воды в борозды через отверстия, расположенные через 0,6-0,7 м по длине трубопровода. При этом производительность труда возрастала в 4-5 раз по сравнению с обычными способами полива.

Организация полива дождеванием.

Для орошения дождеванием используют различные дождевальные машины, установки, имеющие разработанные технические условия и технологии их применения. При этом в каждом конкретном случае необходимо организовать и провести запланированный комплекс работ: дождевальные машины должны быть своевременно отремонтированы и в течение вегетационного периода обеспечены соответствующим техническим обслуживанием и уходом, специалистами составлены оперативные календарные графики полива, предусматривающие оптимальную загрузку дождевальных машин и бесперебойную их работу.

Организация капельного орошения.

Сущность капельного орошения заключается в малоинтенсивной подаче оросительной воды из микроводовыпусков – капельниц непосредственно в зону развития корневой системы растений и зависит от конструктивных особенностей системы орошения, выращиваемых сельскохозяйственных культур, наличия производственно ремонтной базы и обеспеченности трудовыми ресурсами.

Применение этого способа перспективно в районах с ограниченными водными ресурсами и на участках с уклоном, а также на крутых склонах.

Организация внутрипочвенного орошения (ВПО).

При ВПО происходит капиллярное увлажнение пахотного слоя почвы за счет поступления воды из увлажнителей, расположенных на глубине 0,4-0,6 м от поверхности, что хорошо обеспечивает аэрацию почвенного слоя и равномерность увлажнения в течение всего вегетационного периода.

Система ВПО включает водозаборное сооружение, насосную станцию, оросительную, увлажнительную и водоотводящую аэрационную сети с соответствующими сооружениями и арматурой на них. ВПО отличается разнообразием технологических схем орошения: регулирования уровня грунтовых вод путем шлюзования или подачи воды в дрены; механизированная подача воды в почву с помощью специальных машин и механизмов с одновременным рыхлением почвы (машинно-инъекционная), траншейно-трубчатая, кротовая внутрипочвенная, очагово-дренажно-вертикальная системы и система с полиэтиленовыми увлажнителями.

Планирование системного водораспределения.

Планирование водораспределения.

Системный план состоит из следующих разделов: ведомости расчетных расходов (уровней) источника орошения и возможных расходов в голове системы; плана забора воды в систему; плана распределения воды по системе; плана эксплуатационных мероприятий. Планирование водораспределения заключается в установлении потребности в воде отдельными хозяйствами (водопользователями) для каждого водовыдела и в целом по системе; в согласовании водопотребления по системе с режимом источника орошения, в определении головных расходов магистральных и межхозяйственных каналов; в разработке мероприятий по повышению КПД каналов, рациональному использованию оросительной воды, поддержанию нормального мелиоративного состояния орошаемых земель.

Для составления плана водораспределения необходимы следующие материалы:

план и подробная схема системы в масштабе 1:25000 или 1: 50000, на которой должны быть указаны все магистральные, межхозяйственные и распределительные каналы до точек выдела воды в хозяйства с технической их характеристикой, указаны границы хозяйства, все узлы распределения и узлы командования, границы эксплуатационных участков, створы балансовой гидрометрии и мелиоративной службы, дороги, линии связи;

внутрихозяйственные планы водопользования;

план и схемы системы с почвенно-мелиоративными характеристиками (почвы, глубина залегания грунтовых вод, рельефные особенности);

декадные расходы (уровни воды) в источнике орошения в месте забора воды в систему;

сведения о фактических потерях воды из магистральных каналов и распределительной сети, привязанные к отдельным узлам системы;

лимиты водозабора системы из источника орошения и подачи воды хозяйствам для характерных лет по стоку реки;

расходы и уровни воды в источнике орошения в створе головного сооружения не менее чем за 10 последних лет, а также с начала текущего гидрологического года;

отчеты по водопользованию в хозяйствах и системе за последние пять лет.

План забора воды в систему составляют, начиная с анализа имеющихся орошаемых земель и их планируемого использования в хозяйствах и административных районах, по специальной формуле для хозяйств, вододелительных узлов, сельскохозяйственных культур и административных районов с определением по декадам вегетационного и осеннее-зимнего периодов и нарастающим итогом физической площади полива, гектарополивов, водопотребления (нетто, брутто), а также среднедекадного расхода воды на орошение (нетто, брутто), которую забирают из водоисточника.

Баланс воды по системе составляют для определения всех ее расходных частей. Прежде всего выделяют объемы подачи воды в точках выдела хозяйствам с подразделением данного объема на нужды орошения, обводнения. Далее определяют суммарную подачу воды нетто из межхозяйственных и магистральных каналов. Этот объем воды предусматривают по следующим пунктам: в точках выдела воды хозяйствам; на подпитывание рек и водохранилищ; на замочку, заполнение и опробование межхозяйственных и магистральных каналов; вынужденные сбросы из межхозяйственных каналов для поддержания уровней воды в реках и других водоисточниках. Зная физическую площадь орошения находят средние поливную и оросительную нормы. Вычисляют потери воды на фильтрацию и испарение в каналах, их КПД с определением расходов брутто.

Календарный план полива составляют по каждой культуре с указанием физической площади и срока ее полива. Указывают проведение влагозарядковых поливов под озимые и яровые, многолетние насаждения. Находят физическую площадь полива всех культур по системе в целом за каждую декаду и нарастающим итогом за вегетацию, колочество проведенных гектарополивов в такой же последовательности.

Лекция 7.

Реализация планов системного водораспределения.

Пуск воды в оросительную систему.

При выполнении системных планов водораспределения выделяют предпусковой, пусковой и поливной периоды.

В предпусковой период подготавливают систему к пуску воды и поливному периоду.

Пусковой период (пуск воды в оросительную систему) – ответственное мероприятие, основные положения которого излагают в приказе по управлению оросительных систем с обязательной информацией хозяйств-водопользователей. Пуск воды в каналы разделяют на два этапа: первый – заполняют каналы межхозяйственных сетей, второй – воду воду подают в хозяйственную сеть. Воду в каналы пускают постепенно, дискретно увеличивая расход от начального до расчетного.

Водооборот – это очередное пользование водой. На оросительных системах его вводят при недостатке воды в водоисточнике и невозможности увязки баланса по системе даже при уменьшении водопотребления культур до 25%.

Наиболее простая и практически выполнимая схема очередного водораспределения – двух- и трехтактный водооборот. Принцип этой схемы заключается в очередной подаче воды на распределительные узлы, которые группируются в две или три очереди. В каждую группу распределительных узлов воду подают пропорционально плановой подаче воды при распределении ее непрерывном потоком. При двухтактном водообороте продолжительность подачи воды каждой очереди составляет 3-5 суток.

Порядок проектирования водооборота следующий.

- оросительную систему разбивают на группы эксплуатационных участков, получающих воду в один такт водооборота. При этом должны быть выполнены следующие условия:

максимальная пропускная способность каналов одной группы должна обеспечить пропуск форсированных расходов при водообороте;

расположение участков в группе должно быть компактным;

действующая длина каналов должна быть наименьшей;

расходы воды отдельных групп должны быть по возможности равными.

- определяют КПД каналов между участками и вычисляют суммарный расход каждой группы, который должен быть пропорционален расходу участка при непрерывном вододелении.

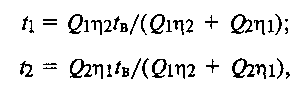

- продолжительность каждого такта водооборота определяют по формулам

Эффективность планового водопользования оценивают системой технико-экономических показателей, которые определяют как для оросительной системы в целом, так и отдельных орошаемых хозяйств и водопользователей и подразделяют на оперативные и итоговые.

Оперативные показатели позволяют систематически оценивать ход планирования водопользования для суток, декад, месяцев.

Итоговые показатели оценивают эффективность водопользования за год с учетом результатов сельскохозяйственного производства. К оперативным показателям относят физическую площадь полива, гектарополивы, водоподачу на орошение, в том числе в расчете на га, КПД оросительной сети η, коэффициент обеспеченности водой культур η вк, коэффициент использования воды на поле η п, общий коэффициент полезного использования оросительной воды η ос , η ох.

Итоговые показатели деятельности производственной единицы за год включает весь перечень оперативных и дополнительно следующие: расчетную и фактическую оросительные нормы; себестоимость водоподачи; себестоимость полезно используемой воды; эффективность использования орошаемого гектара; эффективность использования оросительной воды; срок окупаемости основных фондов.

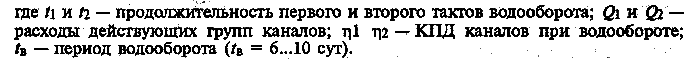

Себестоимость водоподачи, р/м3,

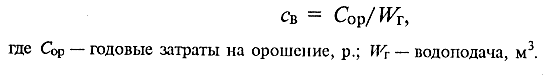

Себестоимость полезно используемой воды, р/м3,

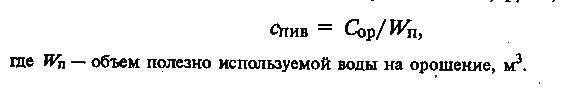

Эффективность использования орошаемого гектара р/га,

или

Эффективность использования оросительной воды, р/га,

или

Планирование водопользования проводят исходя из условий по возможности забора воды из источника и природно-климатических условий. Принципы планирования формируются по двум вариантам:

Бездефицитный принцип планирования – оптимальные нормы биологической потребности в воде.

Планирование водопользования при наличии дефицита оросительной воды.

Основные задачи (функции) двухуровневой системы управления: текущее планирование водопользования и водораспределения, оптимизация подачи воды.

Задача текущего планирования – планирование внутри хозяйственного водопользования, водораспределение, забор воды.

Задача оперативного планирования – планирование водопользования по хозяйству, комплектование планов полива, координация поливов, возможности транспортировки воды, планирование водопользования, планирование забора воды.

Цель планирования – получение запланированных урожаев, выполнение технологии поливов, минимизация потерь воды.

Существует классификация систем по структуре их действий и реализуемых качеств управления: централизованные системы; централизованные с системой связи непосредственно с хозяйствами; смешанные; децентрализованные системы.

Применение соответствующей системы управления зависит от состояния исходной информации, обеспеченности хозяйств необходимой мелиоративно-технической базой, поставленных целей и задач, наличие необходимой связи.

Лекция 8

Улучшение использования водных ресурсов при водопользовании.

- Классификация потерь воды на оросительных системах.

Потери воды на открытых оросительных системах включают фильтрацию, технические потери и испарение с водной поверхности. Общие потери оросительной воды, м3/с, на системе:

S0 = Sф +Sт + Е

Где Sф – потери воды на фильтрацию, м3/с;

Sт – технические потери, м3/с;

Е – потери на испарение с водной поверхности, м3/с.

Технические потери, м3/с,