1. 1 Коллаборационизм и дискурс вины

| Вид материала | Реферат |

СодержаниеВстреча с родиной Памяти и идентичности |

- Дискурс как объект лингвистики. Дискурс и текст. Дискурс и диалог, 608.57kb.

- Натуралистический дискурс Реалистический дискурс С. Л. Франк «Духовные основы общества»., 67.6kb.

- Дискурс междисциплинарное явление. Впереводе с французского означает «речь». Его сравнивают, 339.82kb.

- Дискурс лекция 1 13. 09. 03 Дискурс междисциплинарное явление. Впереводе с французского, 181.42kb.

- Дискурс как объект лингвистического исследования, 104.15kb.

- Темы курсовых работ по уголовному праву (ч. Общая) для студентов 2 курса заочной формы, 11.33kb.

- «Меня зовут Маргарита», 83.12kb.

- Политический дискурс: между бессмыслицей и порочным кругом, 354.85kb.

- Гендерный дискурс в изучении русской литературы, 90.81kb.

- Определение дискурса 4 Понятие дискурса в лингвистике 5 Часть2 Синтаксические явления, 334.39kb.

2.9. Встреча с родиной

После смерти «вождя народов» и ареста Л.Берии у всех наказанных народов появилась надежда на реабилитацию. Многие стали писать жалобы о незаконности репрессий, имевших место в годы сталинизма. Робко и осторожно люди поднимали голос в защиту своих попранных прав. Вот выдержки из письма коммуниста Л.Кирсанова:

Настал момент положить конец ограничениям, наложенным на калмыков. Может быть, во время войны это было необходимо и целесообразно, но сейчас они не нужны... в первую очередь все права должны быть даны солдатам и офицерам, служившим в Советской Армии в годы войны351.

Самые тяжелые последствия этих 13 лет – большие человеческие потери. По материалам переписи 1926 г. калмыков насчитывалось 129 321, по данным засекреченной переписи 1937 г. – 127 336 чел., а по всесоюзной переписи 1949 г. число калмыков снизилось до 88 900 чел.352 В 1949 г. был проведен переучет всех репрессированных народов и некоторых других групп – «власовцев», «оуновцев», бывших кулаков. Данные этого переучета позволяют проследить изменение численности калмыков от начала депортации до 1949 г.: из 91919 высланных калмыков прошли переучет 73727 человека, при 16017 умерших за этот период353. Итоги переучета, – в ходе которого выявились случаи побегов, после чего в Астраханское управление МВД поступили списки бежавших калмыков (268 чел.), – привели к ужесточению режима проживания спецпоселенцев в июне 1949 г. В «Инструкции для комендантов спецкомендатур МВД по работе среди выселенцев-спецпереселенцев» значилось: «Находящиеся на спецпоселении калмыки, немцы, чеченцы, ингуши... являются “выселенцами”. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 ноября 1948 года эти выселенцы:

а) переведены на спецпоселение навечно, без возврата их к прежним местам жительства;

б) за самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев мера наказания определена в 20 лет каторжных работ»354.

К 1959 г. калмыков насчитывалось 106,1 тыс. чел.355

Калмыки, которых не выселили, а это были единицы, жили в постоянном страхе и тревоге. В 1952 г. 16-летняя москвичка Эза Каляева должна была получить паспорт, а в то время как раз шло «дело врачей». Сотрудник милиции прочел в анкете, что мать у нее еврейка, и, видя узкие глаза Эзы, спросил: «Девочка, а другой национальности, получше, у тебя нет?» Но назвать национальность отца-калмыка она не могла, иначе ее немедленно отправили бы в ссылку. Дочь кадрового военного Рая Онкаева оказалась с семьей в Ленинграде, куда отец был направлен из Монголии для преподавательской работы. Как она вспоминала, слово «калмык» услышала впервые в 1956 г., а до этого ломала голову, кто она – китаянка, кореянка или японка?

Первой ласточкой, предвестницей оттепели стала калмыцкая песня «Тегряш», переданная по всесоюзному радио356. Многие калмыки запомнили, какой радостью были для них слова диктора «передаем калмыцкую народную песню» и голос калмыцкой певицы Улан Лиджиевой. Однако в народе помнится, что песня, которую транслировали, была другая – «Нюдля». Эта аберрация памяти не случайна, ведь «Тегряш» – старая песня о жизни с нелюбимым мужем, а «Нюдля» написана в 1943 г. фронтовиком о разлуке с любимой девушкой и любимой степью, о неизбежности встречи. Трансляция калмыцкой песни означала, что слово «калмык» уже разрешено властями и вернулось в официальный публичный дискурс. Таким образом, калмыков возвращали в семью советских народов. Это был знак начала политики смягчения режима спецпереселения. Рассказы об этом дошли до внуков. А имя певицы стало символом калмыцкой песни, как бы единственным голосом безгласного народа.

В 1956 г. по всем территориям, где проживали калмыки, были разосланы радостные телеграммы: двадцать четвертого июня слушайте по Всесоюзному радио калмыцкие песни. 24 июня из радиоприемника, у которого собрались все калмыки, живущие в селе, раздался голос Улан Барбаевны Лиджиевой. Все радовались и плакали от счастья357.

Папе телеграмма пришла, что он приглашается в оргкомитет по восстановлению автономии. В Красноярске он зашел в дом, где жила Улан Барбаевна. Она, узнав о новости, спела и отец, благословляя ее песню, обернул стакан, который держал, сторублевкой. Она позже рассказывала, что на эти деньги купила три метра штапеля и в сундук положила. Папа ее очень уважал358.

10 марта 1955 г. МВД СССР разрешило выдавать спецпоселенцам паспорта на общих основаниях, а до этого калмыки не имели паспортов. В марте 1956 г. был подписан указ Президиума Верховного совета СССР о снятии ограничений в правовом положении с переселенных калмыков и членов их семей. Несмотря на содержание указа, его тон продолжал быть далеким от демократического, как и отношение властей к калмыцкому народу. Так, указ постановлял:

1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов МВД калмыков и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны;

2. Установить, что снятие с калмыков ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены»359.

Снятие ограничений по спецпоселению было лишь частичным потеплением политического режима. Эта половинчатая политика нашла отражение в постановлении ЦК КПСС: «Обязать ЦК КП Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Алтайский и Красноярский крайкомы КПСС, Сахалинский, Кемеровский, Свердловский, Новосибирский, Томский, Омский и Тюменский обкомы КПСС провести необходимую работу по закреплению калмыков в местах их настоящего жительства, исключив возможность их массового выезда из мест поселения»360.

Еще до указа в газете «Правда» за 56, не то за 57 г. я прочитал рассказ ростовского писателя Виталия Закруткина «Подсолнух». Меня потрясло, что речь шла о калмыке Бадме. Я носился с этим рассказом, показывал всем ребятам в общежитии. Потом музыку калмыцкую услышал по радио, тоже носился по общежитию. Мы и сами были активными. Будучи студентом первого курса, в декабре 55 года я был одной из центральных фигур по написанию письма в ЦК КПСС по поводу штампа в паспорте «Разрешается передвигаться в пределах Новосибирской области». Эту идею подал мой друг Мёнкубушаев Иван, студент строительного техникума, он был на пару лет старше меня и больше общался со старшими. Он принес эту идею, а написать текст, переписывать и доводить до кондиции должен был я. Я должен был встретиться с одним из комендантов городского района, калмыком Егоровым, и посоветоваться с ним. Он прочел письмо, молча посмотрел на меня пристально и, ни слова не сказав, отдал мне письмо, повернулся и ушел. Я потом стал понимать, что он боялся, а тогда я опешил и не мог понять. Как же так, я за советом обратился, а он ни слова не сказал. Письмо было о том, чтобы калмыкам-студентам снять ограничения на передвижение, что это нас ущемляет, морально угнетает.

У меня был однокурсник Саша Мосжерин, сын капитана речного флота. Он всегда опаздывал к началу первой лекции. И вдруг он пришел чуть ли не раньше всех, весь возбужденный, уши торчат, глаза горят, рот открыт. Мы удивились: Саша, да как ты? Он говорит: ребята, папа пришел вчера поздно домой. Им читали доклад, и оказывается, Сталин был преступник. И ко мне. Паша, оказывается, вас, калмыков, неправильно выслали. Коротко, фрагментарно, запыхавшись, говорит: папе на работе читали доклад Хрущева, который он делал на ХХ съезде, и там он сказал, что столько людей наказывали и репрессировали неправильно, и все по вине Сталина. Группа как будто обомлела. Мы же Сталина боготворили. И вдруг такие слова. А я тем более ошалел – такое услышать. Я встал из-за парты и подошел к нему, говорю: Саша, скажи, ты же понимаешь, как мне это важно. – Правда! Это большой доклад, несколько часов им читали. Тут все подошли меня поздравлять361.

В соответствии с решением ХХ съезда КПСС на Шестой сессии Верховного совета СССР был утвержден указ Президиума Верховного совета СССР от 9 января 1957 г. «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР на основе прежней территории в границах Ставропольского края». Этот день позже будет предложено назвать Днем Освобождения или Днем Возрождения. Уже 25 января 1957 г. калмыкам было разрешено проживать и прописываться в местах, откуда они были выселены. В марте того же года прошли выборы в местные Советы. 29 июля 1958 г. Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую Автономную ССР. В течение второй половины пятидесятых годов большая часть калмыков вернулась во вновь образованную Калмыцкую республику. Для многих из них о невозвращении из Сибири не могло быть и речи, остаться там значило для массового сознания признать свою вину и справедливость сталинского наказания.

Однако вопрос о возвращении одних и невозвращении других репрессированных народов остается открытым. Властные органы предпочитают не высказываться публично по этому вопросу. Так, в наши дни встречается мнение, что российские немцы и крымские татары должны были остаться в местах выселения, поскольку местные власти были заинтересованы в них, как в хороших тружениках, в то время как чеченцам, ингушам и калмыкам разрешили уехать, т.к. считали их «полудикими» и «доставляющими больше хлопот, чем пользы»362.

Свою роль в воссоздании Калмыцкой автономии сыграли лидеры калмыцкой общины в США, которые писали и рассылали письма-меморандумы высшим чиновникам Госдепартамента США, в авторитетные международные инстанции. Сведения об истреблении малых народов в СССР были хорошим аргументом для политиков США в период холодной войны, а затем и в последующем идеологическом противостоянии двух стран. Выступления членов делегации калмыков из США на конференции руководителей 29-ти государств Азии и Африки в Бандунге в 1955 г. вызвали большой международной резонанс363.

В 1956 г., когда вышел Указ, я помню, отец забегает домой, и у него крупные слезы текут. Подбегает к радио, включает на полную мощность, а там калмыцкая музыка. Впервые я его видел плачущим. Он взял отпуск на три дня, нам с братом купили красивые бушлаты и каждый день мы с утра ходили на вокзал. Я помню, двери товарняка раздвигаются, и на перрон высыпает обилие калмыцких лиц. Гармошки, домбры. Люди начинают танцевать. Отец стоит и плачет, обнимает всех подряд. У меня карманы были набиты деньгами. Потому что по калмыцкому обычаю как бельг-подарок надо было давать деньги. Тогда деньги были большие, как полотенца. Я помню, думал, е-мое, какой же я богатый! Сколько же конфет я смогу купить! Для меня тогда самые шикарные конфеты были «золотой улей», там внутри мед. Я тогда впервые сам побежал в магазин и купил один или два килограмма. Честно признаюсь, подлость совершил, с братом не поделился и под кроватью один съел. У меня потом сыпь на теле вышла. Я подумал, ну вот это наказание364.

Однажды в 1956 г., идя по улице в г. Славгороде, испытал сумасшедшую радость, когда услышал по радио калмыцкую песню; я не мог понять, что случилось. Только когда песня закончилась, до меня стало доходить, что в судьбе нашего народа происходит крутая перемена. Я был просто ошеломлен, остановился как вкопанный и уже больше ничего другого не замечал вокруг365.

Как только мы узнали о восстановлении республики, решили возвращаться на родину. В августе свернули работы на лове и вместе со всеми выехали в Хатангу. Но районное руководство хотело удержать нас любой ценой. Нам даже не сделали расчет, не выплатили проездные. Тем не менее, ни одна семья на факторию не вернулась. Только домой, только на родину!366

Пароход «Усиевич», который развозил калмыков в 1944 г., в 1958 г. собирал оставшиеся семьи спецпереселенцев, чтобы доставить их на железно-дорожную станцию для выезда на родину.

Рожденным в то время детям стали давать калмыцкие имена, причем нередко эти имена были эпически торжественны и связаны с радостью возвращения: Сян Цаг – Благое Время, Цаган Хаалг – Счастливая Дорога.

На станции Артезиан, первой на нашем пути на родину станции Калмыкии, моя старая мать огромным усилием воли выползла из вагона, опустилась негнущимися коленями на раскаленный августовский песок и, рыдая, стала благодарить Бога за то, что он вернул ее на родную землю. Простирая высохшие старческие руки к окружавшим станцию песчаным барханам, она говорила им слова любви, слова восхищения родною землею. Я стоял рядом и, ни словом не нарушая материнской благодарственной молитвы, но давно уже не веря ни в Бога, ни в черта, ни тем более в созданных самим человеком кумиров и идолов, беззвучно плакал, глотая слезы, высокие и горькие слезы367.

Когда пришла весть о возможности возвращения на Родину, многие за бесценок продавали свои дома и уезжали. Мои предки поручили своим русским соседям продать дом и переслать деньги (кстати, деньги они так и не получили), а сами, как на крыльях, помчались домой. Долго ехали по железной дороге, затем на пароходе до Цаган-Амана. Он тогда назывался Бурунным и был маленьким забытым селом. Приехало столько людей, что жилья не хватало. Им в первые годы опять пришлось жить в землянках, но они не унывали. Государство дало ссуду, и дед сам построил большой дом, который до сих пор стоит в центре поселка Цаган-Аман368.

Вернувшись на родину, многие не нашли своих сел и поселков. Как уже говорилось, существенная часть территории не была возвращена Калмыкии. Одни населенные пункты были заброшены, другие переименованы. Хозяйства, населенные пункты, местечки, имевшие до депортации свои исторические калмыцкие названия, например: Сян Цаг, Будга, Хажурта, стали безлико называться Виноградное, Урожайное, Заливное. Позже многие из них были названы в советской риторике, в итоге к 1991 г. в республике три хозяйства назывались именем комсомола, три – именем съездов КПСС, семь – именем Ленина, четыре – именем Октября, три – именем Кирова369.

Домой ехали прямо танцуя. Для меня трудно было привыкать. Ветер, пыль. Зимы не было. Снега нет, выпадет – растает. Тепло, рукавиц не надо370.

Приехав в родные места, старики испытали шок оттого, что не было родного дома, родного села. Молодые испытали чувство разочарования от местного климата, ландшафта, неустроенности371.

Удручали жара, ветер, пыль372.

Возвратившись из ссылки, мы поехали в свое родное село Чапчалган. То, что открылось нашим глазам, вызвало чувство безвозвратной утраты чего-то очень ценного. Вместо всегда аккуратно выбеленных и вытянувшихся струночкой домов во все стороны простирались посадки бахчевых. Лишь в редких местах зеленого массива несуразными обрубками торчали чудом уцелевшие остовы давно разрушившихся печей. От могильных холмов и надгробий наших предков не осталось и следа. По ним тоже прошлись плугами. Такая же участь, как оказалось, постигла и десятки других сел в нашем районе373.

В Калмыкию мы приехали в 61 г. Папа уехал, а мы остались в Новосибирске, потому что мой старший брат выиграл Сибирскую математическую олимпиаду и попал в первую физшколу в СССР в Академгородке. А тогда физика, что ты! К небожителям попал. Брат говорил, хочу здесь учиться, его одного оставить было нельзя. Мы долго решались. В конце концов мы поехали. Впечатления были ужасные. Я помню мы доехали поездом до Ставрополя, там нас папа встречал на газике. Мы сошли, сели и едем по Ставрополю. Ставрополь мне показался деревней, какой-то одноэтажной, Богом забытой. Я говорю, это Элиста, что ли? Как мы здесь будем жить? После миллионного Новосибирска он мне показался дырой. Папа говорит, это не Элиста, в Элисту мы еще приедем. А когда мы приехали, я помню университет, Красный дом были разрушены. Жара сумасшедшая 40 градусов, жара, пыль. Мы с братом по очереди в ванной сидели. Я помню, вышел на улицу, пять минут постоял и у меня от жары в глазах потемнело. Ходить некуда.

Наши отцы были непробиваемы, их поколение было просто зомбировано. На родину, на родину, на родину. Для них родина – это всё. Отец так Элисту в письмах расписывал, елки-палки, сейчас я думаю, откуда такая фантазия. И молодежь одевается моднее, чем в Москве. Яблоки и груши на улице растут и на голову падают. Я в Сибири никак понять не мог, как это так? Почему эти яблоки растут и почему их не жрут? Ну как это так? Это все равно что банки с черной икрой на улице стоят и никто их не берет. Действительно, рядом с домом росли и яблоки, и груши. Отец закупил много арбузов и закатил под кровать. Я в первый раз увидел столько арбузов вместе. И главное, они наши. Не магазинные. Чтобы одна семья могла владеть таким количеством арбузов – в моей голове не умещалось. Это такое богатство! Все равно что советская семья десять «волг» имеет. Мы их ели-ели, ели-ели. Наешься, потом отойдешь немножко, в туалет сходишь и снова ешь, уже от жадности374.

На месте нашего некогда большого калмыцкого хотона гулял степной ветер, бурно цвела полынь, и ничто не напоминало о красовавшихся стройными рядами уютных домиках, в которых выросли многие поколения наших предков… Следы кощунственного разора наших святынь были безжалостной реальностью, от которой щемило грудь и перехватывало дыхание. Только по Лаганскому району из 53-х сел и одного рабочего поселка – райцентра, которые жили полнокровной жизнью, в первые же недели после нашего изгнания 49 мононациональных сел были варварски разорены и уничтожены. И ни одно из них не восстановлено…375.

До декабря 1943 г. административно-территориальное устройство республики учитывало улусный принцип, в основе которого лежали этнотерриториальные различия. После восстановления автономии административное районирование получило иную конфигурацию, уже не так жестко привязанную к старым этническим территориям. Многие уроженцы Приволжского и Лиманного районов, вошедших в состав Астраханской области, должны были селиться на территории Калмыкии. Калмыцкий район Ростовской области также не был восстановлен, и донские калмыки-бузава селились в Элисте и в районах. Во вновь образованной области, а затем республике не было жилья и рабочих мест, поэтому специалистов направляли на работу туда, где она имелась. Так что часто торгуты жили в местах традиционного расселения дербетов и наоборот.

Калмыки вернулись на родину, которую надо было заново осваивать.

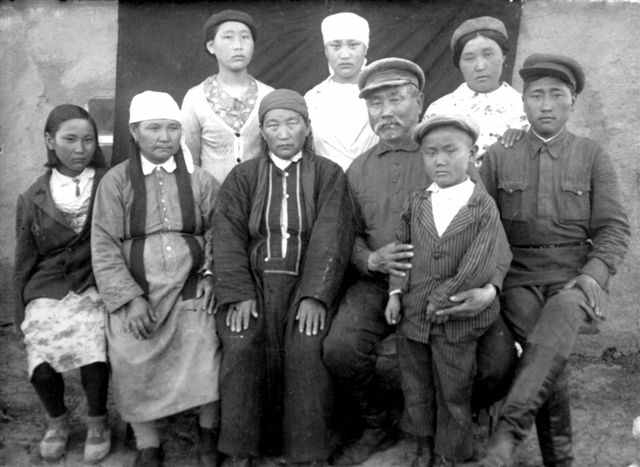

1. Семья Есиновых до выселения. Калмыкия. 1940.

2. Клара Сельвина среди одноклассников. Начальная Назаровская

школа, Красноярский край. 1946 г.

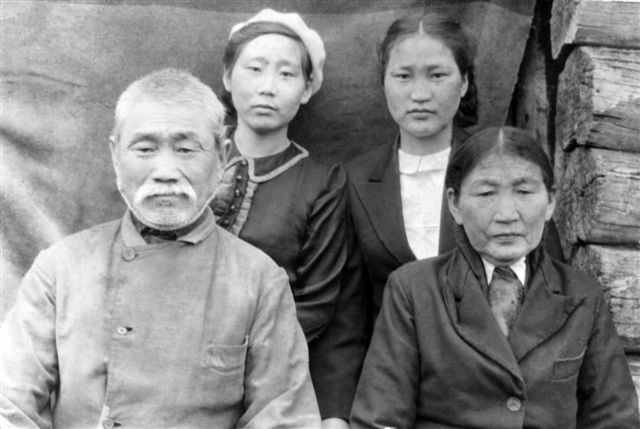

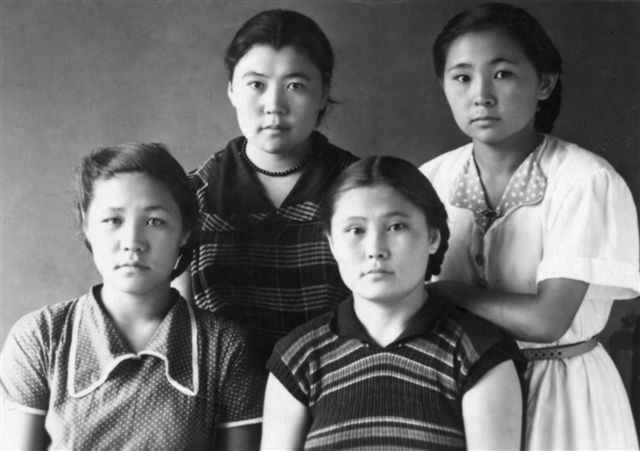

3. Семья Джугниновых. Новосибирск . 1947 г.

4. Сима Польтеева с подругой. Новосибирск. 1947 г.

5. Бамба и Ирина Есиновы. Новосибирская область, пос. Золотая Горка. 1951 г.

6. Анна Ильцхаева, старшина 2 статьи речного флота, с сослуживицами. Ханты-Мансийск. 1954 г.

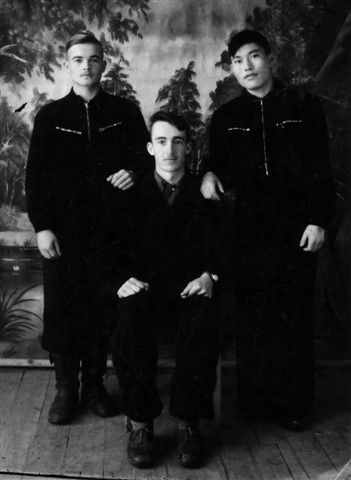

7. Додик Сельвин с друзьями. Семипалатинск. 1955 г.

8. Семья Есиновых и семья Джугниновых.1956 г.

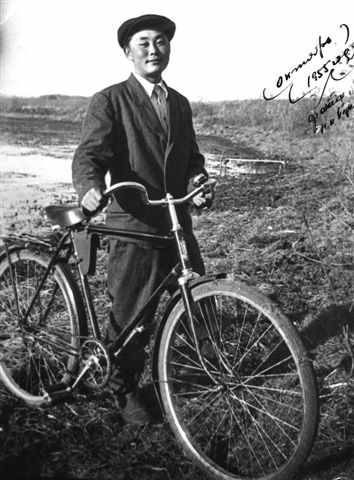

9. Калмык. Село Верхний Ануйск. 1955 г.

10.Марта Кулькова среди второкурсников новосибирского сельхозинститута 1956 г.

11. Марта Кулькова с калмыцкими подругами. г. Новосибирск. 1956 г.

12. Калмыки в ссылке. Село Соколово, Алтайский край. 1957.

13. Калмыки в ссылке. Застолье. Возможно, отмечают Указ о снятии ограничений с калмыков-спецпереселенцев.

14. Студенты-калмыки на фоне театра оперы и балета. Новосибирск.1956 г.

15. Исход и возвращение. Скульптор Эрнст Неизвестный. Элиста. 1996г.

3 ДЕПОРТАЦИЯ 1943 г. В КОЛЛЕКТИВНОЙ

ПАМЯТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ

3.1. Без / Гласность и вопрос о депортации

Долгое время факт репрессии четырнадцати тотально депортированных народов официально замалчивался. Если в отношении троцкистов и других «врагов народа» в свое время были организованы громкие судебные процессы, и центральные, а вслед за ними - и местные газеты, клеймили преследуемых, то репрессии на этнической основе происходили тихо.

После выселения калмыков стал замалчиваться сам факт наличия народа в настоящем и в прошлом. Из Большой советской энциклопедии исчезло слово «калмык» и соответствующая статья о народе, с карты СССР – Калмыцкая АССР. Столица республики Элиста была переименована в «Степной». И ныне в Эрмитаже можно увидеть карту СССР, изготовленную в те годы из уральских самоцветов, где на месте Элисты значится Степной. Калмыцкое искусство, прошлое народа в эти годы также «пропало». Так же, как книги калмыков и о калмыках, музейные экспонаты калмыцкого происхождения были «запрещены», но в отличие от запрещенных книг их не сжигали (ведь коммунисты – не нацисты), а прятали в запасниках и хранилищах или выдавали за памятники культурно близких народов: бурятские, монгольские и другие.

Официальное замалчивание депортации продолжалось и после возвращения калмыков. «Тринадцать проклятых лет» в официальной историографии упоминались скороговоркой и туманно, эта тема формулировалась в осторожных партийных терминах следующим образом: «В 1943 г. были допущены грубые нарушения ленинской национальной политики». Вышедший в 1970 г. второй том «Очерков по истории Калмыцкой АССР (эпоха социализма)» описывал этот период так: «Калмыки временно переехали». Целая глава была посвящена последующему периоду и носила название «Калмыкия в период завершения строительства социализма (1946–1958 гг.)». В ней повествуется о «высокой трудовой активности калмыцкого народа», о том, как он отдавал свои знания и способности «быстрейшему выполнению планов послевоенных пятилеток», как успешно развертывалось «социалистическое строительство на территории Калмыкии в годы четвертой и пятой пятилеток (1946–1956 гг.)»376.

На это первое основательное историческое исследование калмыцкого народа, написанное под научным руководством сотрудников Института истории АН СССР, как пишет историк науки М.Ленкова, «молча равнялась вся историография региона в 70-80-е гг.». Через десять лет увидели свет «Очерки по истории Калмыцкой организации КПСС». В этой монографии история была представлена так, как будто калмыцкий народ и не двигался с места, просто «Калмыкия временно входила в состав Астраханской области»377. Возможно, именно в силу официального требования, согласно которому тринадцать лет из истории выпали, первое исследование истории Калмыкии получило форму «очерков», позволяющих свободнее манипулировать историческим материалом.

Ни в вузовской, ни в школьной программе депортация калмыков не упоминалась вообще. В советские годы так называемый региональный компонент в курсе истории СССР отсутствовал и был разрешен только в начале 90-х. Преподаватель Элистинского лицея С.И.Шевенова писала:

Я помню времена, когда мы, учителя истории, стыдливо молчали. Долгое время в истории Калмыкии были табуированные темы, которых мы старались не затрагивать, так как нам казалось, что калмыки там не просматривались достойно. Это такие темы, как коллаборационизм в Калмыкии во время оккупации немцами, калмыцкое зарубежье, депортация и жизнь калмыков в ссылке. Да что говорить о нас, учителях. Эта тема была запрещена не нами. Сверху было указание не затрагивать эти темы, чтобы не вызывать негативных последствий, что они вызывают националистические чувства у населения. Но, если не говорилось официально, то на бытовом уровне все равно возникали разговоры и споры на эти темы, порой они выливались в обидные обвинения в предательстве народа, в том, что мало калмыков наказали, не надо было их прощать. По крайней мере, мои детские воспоминания сохранили такие впечатления. Шло время, но проблемы, загнанные вглубь без должного им объяснения, только аккумулировались до поры до времени. Люди боялись режима и молчали. Но когда пришла перестройка, а вместе с ней и гласность, то дискуссии разгорелись нешуточные. Я помню заседание кафедры истории СССР в Калмыцком университете в 1986 г., когда обсуждался проект учебного пособия для учащихся. Пришли к выводу, что нецелесообразно затрагивать такие болезненные для калмыцкого народа темы, как депортация и сибирский период – решили в будущем учебнике оставить пробел. Да и во всех учебных пособиях, двухтомной истории Калмыцкой АССР этот период пропускался. На калмыках оставалось клеймо наказанного народа378.

Единственной книгой о жизни калмыков в годы депортации была брошюра «В семье единой» Д.Номинханова379. В основу монографии лег текст кандидатской диссертации, она вышла в 1967 г. и была посвящена трудовому вкладу калмыков на местах их выселения. Видимо, мотивом издания служил ее «оправдательный» характер, описание трудовых подвигов калмыков в годы депортации. Таким образом, вышла брошюра о самоотверженном труде калмыков на благо социалистической родины в годы «сибирской ссылки». В ней не говорится о репрессиях, статусе калмыков и отношении государства к народу, но смелой воспринималась сама постановка вопроса, выбранные хронологические рамки, указанная география расселения народа. Эта информация позволяла вдумчивому читателю судить о масштабах репрессий.

В связи с запретными темами причин и истории депортации калмыков необходимо отметить ряд работ, посвященных участию калмыков в Великой Отечественной войне, особенно боевому пути 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии (ОККД)380. В них не упоминается факт выселения народа, а хронологические рамки повествования ограничиваются периодом до декабря 1943 г. Но обращение историков к участию калмыков в войне было неявным сопротивлением официальной истории, попыткой представить другую версию истории республики военного периода, как она виделась историкам-калмыкам, многие из которых были фронтовиками. Действительно, эти исследования, основанные на документах Государственного Военно-исторического архива, показали, что ОККД не в чем упрекнуть, она героически воевала и была расформирована и влита в другое формирование из-за больших людских потерь. Таким образом военные историки опровергли официальное обвинение в переходе дивизии на сторону врага, хотя в их работах полемики с обвинением как таковой нет. Тем не менее, эти публикации вписываются в дискуссию о причинах и правомерности наказания народа, поскольку «контексты не стоят рядом друг с другом, как бы не замечая друг друга, но находятся в состоянии напряженного и непрерывного взаимодействия и борьбы»381.

Аргументом в споре о верности калмыков родине в советские годы было количество калмыков – Героев Советского Союза. Калмыкия занимает одно из первых мест среди национальных республик СССР по числу уроженцев, получивших звание Героя, их было 22 человека, из них девять – калмыки. Больше того, многие калмыки, представленные к высшей награде, из-за своей национальности получали взамен Звезды Героя орден Отечественной войны или другой, менее значимый. Да и само количество Героев могло бы быть бóльшим, поскольку война для калмыков длилась не четыре года, а три. Эта статистика была важна как довод против обвинения народа в предательстве. Такой патриотизм в процентном отношении подтверждал верность народа России. Предсмертные слова одного из Героев: «Калмыки умирают, но не сдаются», – должны были относиться ко всему народу. После «оттепели» историческая правда так или иначе просачивалась в советскую печать, но практически в микроскопических дозах. Так, в один из своих очерков несколько слов о выселении калмыков вставил абхазский поэт Дмитрий Гулиа, видевший на железнодорожной станции товарные вагоны, набитые людьми. «В чем виноваты эти женщины и дети?», – задавал вопрос поэт. И это сочувствие было очень важно для всех калмыков, эти слова запомнились многим.

Эпоха гласности и демократизации вызвала к жизни Декларацию Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Одним из последствий этого документа была выплата денежной компенсации выселенным, но большее значение имело нравственное звучание публичного покаяния государства перед своими гражданами, хоть и спустя почти полвека. Справедливое негодование калмыцких стариков вызывал порядок оформления этих выплат. Чтобы получить право на материальную компенсацию, пострадавшему от политической репрессии человеку нужно было представить восемь документов, среди которых – метрика, а ЗАГСы появились в Калмыкии только в 1926 г., и у рожденных раньше метрик просто нет; свидетельство о смерти, которое в той же Сибири часто не выдавали, как документ, подтверждающий родство, например, 70-летней старухи со своим отцом, умершим в Сибири. А выселяли людей без всяких документов, и они не сохранились даже у тех, у кого имелись. Чтобы получить денежную компенсацию за потерю жилого дома, требовали выписку из домовой книги довоенной поры, несмотря на то, что архивы пострадали во время оккупации и в период ликвидации Калмыцкой Автономной Республики. Чтобы доказать год рождения, родство, наличие дома до войны, люди должны были обращаться в суд с двумя свидетелями. Суды республики были переполнены стариками. Понимая, что подобная волокита оскорбительна, парламент Калмыкии в сентябре 1994 г. принял решение об «упрощении порядка» оформления, и на какое-то время порядок оформления бумаг для получения компенсации действительно стал проще. Но федеральные власти не сочли возможным упрощенный порядок при выдаче значительных сумм. И волокита с оформлением подачи заявления и долгое ожидание самой компенсации были причиной недовольства калмыков старшего поколения.

Другая проблема, доставшаяся в наследство от 1943 г., – невозвращенные территории. Два района, отрезанные в пользу Астраханской области, территория 13 станиц Калмыцкого района Ростовской области, Черные земли, ставшие арендными выпасами для Дагестана, – все эти территории не возвращены и вряд ли будут возвращены Республике Калмыкия. В настоящее время объявлен мораторий на территориальные претензии. Почему возвращение земель калмыки считают важным? Упомянутые территории Астраханской области были самыми плодородными землями, находившимися во владении калмыцкого народа, здесь был большой выход к Волге, что позволяло заниматься и рыбным промыслом, и садоводством или овощеводством, ведь именно к Волге пришли в XVII в. ойраты, чтобы осесть на этих землях и стать калмыками. Именно эти районы были историческим центром культурной жизни калмыцкого общества в начале прошлого века вплоть до 1936 г., когда столицей республики была объявлена Элиста. Как раз в этих пределах находится единственный сохранившийся в России калмыцкий буддийский храм – Хошеутовский хурул. Как сказал на Первом съезде калмыцкого народа историк А.Наберухин, «представить Калмыкию без Калмбазара и Шамбая (эти населенные пункты расположены ныне на территории двух районов Астраханской области) – все равно что Узбекистан без Бухары и Самарканда». Возвращение территорий рассматривается как территориальная реабилитация, необходимая часть всего реабилитационного процесса.

Как это случалось и с другими нежелательными темами, то, о чем нельзя было написать историку, было легче сделать литератору. Первые произведения о Сибири были написаны в 60-е гг., это - «Три рисунка» А.Балакаева, «Когда человеку трудно» А.Джимбиева, «Золото в песке не теряется» А.Бадмаева, где о ссылке калмыков не говорится прямо, но главные герои живут в Сибири, и живут трудно. Но стихотворение Кугультинова «От правды я не отрекался», написанное в 1956 г. и блестяще переведенное на русский язык Юлией Нейман, стало любимым для целого поколения. Мне рассказывали не раз представители разных поколений о роли именно этого стихотворения в разных жизненных ситуациях. Так, накануне XIX партконференции калмык, проживавший в Москве, выступал на политзанятии с основным докладом, как это было принято в те годы в партийных организациях. Единственный вопрос, который ему был задан после выступления, был такой: за что сослали калмыков? В ответ немолодой человек прочел на память это стихотворение, после которого стала ясна несправедливость обвинения одних людей за вину других, поскольку ему удалось перевести коллективное обвинение на персональный уровень.

В то время гнев несправедливый, дикий

Нас подавил.… И свет для нас потух.

И даже слово самое – «калмыки»

Произносить боялись люди вслух…

Не потерял я совести и страха,

Не позабыл природный свой язык,

Под именем бурята иль казаха

Не прятался. Я был и есть калмык382.

А молодые люди, приехавшие в Калмыкию в конце 1950-х гг. и еще переживавшие травму изгойства, повторяли это стихотворение «как молитву».

Я его прочел в 16 лет. Это – боль, которую Кугультинов выразил. Тогда это стихотворение было у всех на устах. Я помню, ребята выпьют, обнимутся, станут в круг и читают его хором со слезами на глазах383.

Однако это известное стихотворение, появившееся в период оттепели, перестали печатать после первых политических заморозков. Я училась в средней школе в Элисте в застойные годы, и мы подробно изучали творчество Д.Кугультинова, многие его стихи мы учили наизусть, но о существовании этого стихотворения я узнала после перестройки. Также после перестройки я прочла и малоизвестную поэму любимого в республике поэта Семена Липкина «Ты виноват».

Что же ты стоишь, техник-интендант?

(Впрочем, ты уже будешь тогда капитаном.)

Видишь ты эту теплушку?

Слышишь ты эти крики?

Останови состав с высланным племенем:

Поголовная смерть одного,

Даже малого племени

Есть бесславный конец всего человечества!

Останови состав, останови!

Иначе – ты виноват, ты, ты, ты виноват!384

Первыми, кто заговорил о депортации вслух в годы перестройки, оказались проживавшие в Москве калмыки, в основном - представители творческой интеллигенции, более свободные в публичном выражении своих взглядов, нежели жители республики. По сценариям одного из них, драматурга Олега Манджиева, были сняты два художественных фильма – «Гадание по бараньей лопатке» и «И вечно возвращаться». После успешного показа первого фильма в Москве и Элисте в 1988 г., – а снять его удалось на Рижской киностудии, – стало ясно, что говорить на эту тему вслух уже разрешено.

Потрясением для меня лично и моих родных была презентация фильма «Гадание на бараньей лопатке» во Дворце культуры профсоюзов в декабре 1988 г. Зал был набит битком. После фильма повисла долгая и скорбная пауза. Режиссер фильма Ада Неретниеце рассказала о сценарии, о работе над фильмом и представила актеров. Любимцем калмыцкой публики стал исполнитель главной роли Церен Цатхланов. Но в тот вечер народ «прорвало», один за другим стали выходить на сцену зрители и рассказывать, сколько они хлебнули горя в те времена. Зал слушал напряженно и с пониманием, потому что у многих судьба сложилась подобным образом. Я помню, что после этого фильма на площадке перед кинотеатром «Родина» прошел первый митинг памяти жертвам депортации и начался сбор средств на памятник. Мне кажется, что этот декабрь был рубежом: от «великой немоты» народ оправился, и мы стали говорить об этих скорбных датах385.

В том же 1988 г. вслух с трибуны Верховного Совета СССР заговорил о депортации депутат, народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов, начав выступление своими стихами: «От правды я не отрекался, я был и есть калмык»386. Его выступление было воспринято как «разорвавшее постыдное молчание»; но то, что было разрешено сказать поэту-депутату, пока не распространялось на весь народ. До выхода научных публикаций прошло еще несколько лет.

В 1990-е гг. табу на «тайную историю» калмыков было снято, депортационный период стал популярной темой общественных обсуждений. Были сняты документальные фильмы «Знаки ранящих мгновений» (Б.Харлуева, У.Наминова), «Операция «Улусы», (А.Буратаева), издана поэма Е.Буджалова «Двери настежь, калмыки!», создан цикл художественных полотен К.Ольдяевым, поставлены в театрах несколько спектаклей.

Государственное отношение к депортации по сей день сдержанно: депортационные проблемы находятся под идеологическим контролем государства – и центра, и местной администрации, которая в вопросах, связанных с межнациональными отношениями и территориальными претензиями, особенно осторожна. В отличие от центра, цель которого – рутинизировать проблему, местная власть заинтересована в управлении депортационным дискурсом, чтобы не дать ему забыться и в то же время не допустить его чрезмерного развития, особенно появления новых лидеров, использующих энергию национальной обиды/травмы. Так, кандидат в депутаты в Государственную Думу на выборах 2003 г. юрист Ю.Сенглеев свою предвыборную программу выстроил во многом на стремлении в должной степени использовать закон «О реабилитации репрессированных народов» и закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Сложилась ситуация, когда закон принят, а народ не реабилитирован в полной мере, считал кандидат, а значит, фактически не реабилитирован387.

Проблема депортации не забывается, и в определенные дни – 28 декабря, 23 февраля и 9 мая – актуализируется в обществе, но тональность публичных заявлений сдержанна и обращена в прошлое. Основной вывод из этих обсуждений: такие трагедии не должны повториться. Как написал в предисловии к сборнику документов «Ссылка калмыков: как это было» Президент РК Кирсан Илюмжинов, «мы и наши потомки должны знать и помнить, как это было, чтобы горький урок Истории больше никогда не повторился. Таков завет тех, кто не вернулся из далекой холодной ссылки в родные степные просторы. Будем же достаточно мудры, чтобы не пренебречь опытом прошлого, потому что это нужно для нашего будущего»388. Связанные с восстановлением республики трудные вопросы, не решенные политически, например не подписан указ о реабилитации народа, и калмыцкие политики считают, что народ был амнистирован, а не реабилитирован, проблема невозвращенных «северных» территорий, сегодня не поднимаются.

В школах и вузах республики нет специального курса и нет единого печатного стандарта по этой теме. Учителя ведут соответствующий урок по собственному усмотрению, на эту тему выделен один академический час. Тем не менее, современные школьники неплохо знают об этом событии и воспринимают его как самое значимое событие в истории народа прошлого столетия.

День 28 декабря объявлен Днем Памяти. В этот нерабочий день принято устраивать митинги памяти, в буддийских храмах – хурулах идут специальные службы. Сакрализация памяти отражена в двух мемориалах. Это памятный камень – известняк, привезенный из мест захоронения калмыков – узников Широклага. Второй – «Исход и возвращение» – памятник работы Эрнста Неизвестного, который был установлен и торжественно открыт в Элисте 28 декабря 1996 г. Он расположен на окраине города, на вершине искусственно насыпанного холма. Комплекс получил законченность, когда у подножия несколькими годами позже был проложен символический отрезок железной дороги, на котором тринадцатью «могильными плитами» отмечены каждый из пережитых годов выселения. Этот мемориал посвящен радостному событию – исходу из Сибири, но великий скульптор счел нужным поместить его в контекст исторического пути – судьбы калмыков в целом. Поэтому в обеих частях названия – несколько семантических слоев; в частности, как современный, «злободневный», так и библейский, непреходящий389.

Депортации калмыков посвящен один из залов краеведческого музея Элисты. Музей устроил более чем скромную экспозицию, поскольку сам стал жертвой депортации. По музейным законам в чрезвычайных обстоятельствах персонал обязан сдать экспонаты сотрудникам близлежащего музея и только потом покинуть свой пост. Но в служебных инструкциях ликвидация государственности как чрезвычайное обстоятельство не предусматривалась. Поэтому музей был брошен, его фонды сильно пострадали, были распределены в иногородние музеи и большей частью до сих пор там находятся.

После восстановления республики краеведческий музей пришлось создавать заново. Однако собрать экспонаты, показывающие материальную культуру калмыцкого народа, сосланного «навечно», вычеркнутого из всех энциклопедий, оказалось практически невозможно: выставленные в наши дни предметы немногочисленны и фрагментарны. Зато зал о депортации благодаря скудости музейных экспонатов становится более красноречивым, а сам музей тем самым превращается в яркую иллюстрацию.

После образа народа-изгоя калмыки стали примерять и развивать образ народа-мученика в буддийском понимании страдания. С начала 90-х появилось немало мемуаров, это была беспроигрышная тема в искусстве и литературе. В это время авторы спешили «застолбить» за собой перспективную научную тематику, тогда же вышли брошюры Н.Ф.Бугая «Операция «Улусы», В.Б.Убушаева «Выселение и возвращение»390. Название второй книги не случайно, это тоже примета официального подхода: ставить подряд выселение и возвращение. Этим как бы искупается вина: ошибка была совершена и позже исправлена, вопрос исчерпан. Так что трагическая история преподносится смягченно, а по справедливому замечанию И.Сандомирской, «политический язык творит условия политической реальности»391. Важно отметить, что в этом названии слово «возвращение» содержит смысл везения, поскольку не все выселенные народы были возвращены на свои территории; итак, надо радоваться, что возвращение калмыцкого народа состоялось. Калмыкам повезло, в отличие от крымских татар или российских немцев.

Ответы на многие основные вопросы в указанных изданиях получить можно. И все же основательные научные труды до сих пор так и не появились. Что же было сделано? Опубликована «Книга памяти ссылки калмыцкого народа» в нескольких томах, в них – неполный список погибших в Сибири, а также ряд архивных материалов о выселении, воспоминания узников Широклага. Вышли сборники воспоминаний «Поезд Памяти»392, «Боль памяти»393, «Мы – из высланных навечно»394.

Драматическая презентация прошлого особенно удается талантливым режиссерам, актерам, композиторам и писателям. Я сама на каждом спектакле «Араш» в Калмыцком театре юного зрителя, – а я видела эту драму трижды, – рыдала, не в силах сдержаться. Волнующими с детства были для меня страницы повести «Три рисунка» А.Балакаева. Моя подруга не может без слез слушать «Балладу о выселении калмыцкого народа» в исполнении группы «Калмыкия»: «Каждый раз плачу», – признается она. Пытаясь анализировать свои чувства, вызванные этими произведениями настоящего искусства, а не попытками эксплуатировать модную тему, которых тоже было немало, я не услышала в себе желания мести или поиска виновных, скорее – чувства, близкие к катарсису.

Особенно активны были газеты, которые уделяли целые полосы письмам читателей о годах депортации, в то время как литературно-художественный и общественно-политический журнал «Теегин герл» - «Свет в степи» предоставлял свои страницы для мемуаров профессионалам пера.

В конце 80-х появилось большое количество произведений, полностью посвященных депортационной тематике. В наши дни многие российские литературоведы полагают, что эта тема спекулятивна, время ее прошло, и это направление литературные критики из центра иронично назвали «поздний реабилитанс»395, полагая, что авторы, сами относящиеся к реабилитированным народам, попросту эксплуатируют эту тему. Тем не менее, в современной калмыцкой литературе редкий автор не затронул проблемы депортации. Характерны сами названия произведений – «Проклятые дни», «Горький путь», «Таможенка – двери ада», «Тринадцать дней, тринадцать лет», «День, обращенный в ночь», «Клейменные годы», в которых содержится оценка описываемых событий.

В последнее десятилетие прошло несколько крупных мероприятий – научные конференции об истории репрессированных народов, фестиваль «Репрессированные, но не сломленные», на которые приглашались представители соседних, также «наказанных» народов. Но доклады на этих конференциях, по мнению специалистов внесли не много существенного в изучение истории депортаций, поскольку они слабо аргументированы и документированы, зато эмоциональны396, так же как и многие последующие публикации, не поднимаются до теоретических обобщений. Как правило, они рассматривают конкретный сюжет, взятый из истории одного народа, который подается как наиболее трагический.

Компаративные исследования, посвященные насильственному выселению народов, появившиеся в конце 1990-х, не охватывают калмыцкий материал, ограничиваясь северо-кавказскими народами. Исключением стало исследование П.Поляна, где дается классификация принудительных миграций в СССР, состоящая из восьми разделов. Раздел «принудительные миграции по этническому признаку» делится на подразделы: депортации в порядке «политической подготовки театра военных действий», «зачистки границ» (тотальные и частичные) и тотальные депортации «наказанных народов» (превентивные и депортации «возмездия»)397. Автор определил депортацию как один из видов репрессий, разновидность принудительных миграций, которые имеют три особенности. Первая – административный характер, то есть никакой суд решения о депортации не принимал, принимал решение тот или иной исполнительный орган, как правило, это был Президиум Верховного Совета, или же в годы войны - Государственный Комитет обороны. Вторая – их контингентность, "списочность", то есть никого не интересовала персональная ответственность какого-то лица за то, что вменено этому контингенту в вину. Третья – массовость и перемещение, как правило, на большие расстояния398.

Оценки специалистов в области исторического знания, в основном историков депортаций, на мой взгляд, еще не сложилось. Характеристики, встречающиеся в литературе, содержат знакомые формулировки из курса истории КПСС, слегка откорректированные в соответствии со временем. Депортации на этнической основе преподносятся как грубое нарушение национальной политики и демократических принципов. Как писал авторитетный историк депортаций в СССР Н.Ф.Бугай, в 20–30-е гг. народы СССР строили социалистическое общество, и по утвердившейся концепции Сталина сопротивление классовых врагов по мере продвижения к социально справедливому обществу должно было возрастать. Ради построения социалистического общества были принесены многочисленные жертвы. Ими стали вначале представители классово чуждых слоев, так называемые «бывшие»: помещики, капиталисты, дворяне, служители культа, интеллигенция, кулаки, буржуазные националисты, а также сами коммунисты, принадлежавшие в прошлом к разным партийным течениям. Со временем в «измене Родине» стали обвинять целые народы, а с карты Советского Союза стали исчезать отдельные национальные образования – районы, области, республики399. Указанные работы писались в самом начале 90-х гг., их авторы не были свободны от советской идеологической парадигмы, хотя и разоблачали ее.

Позже появились новые исследования принудительных миграций в СССР, включенные в более широкий исторический контекст. Географ и историк П.Полян, – возможно, благодаря редкому сочетанию двух специальностей, – смог подойти к проблеме депортаций с географическим и историческим размахом и показал, что «спецпереселенцы» не были порождением сталинизма. Известные со времен Ветхого Завета, все принудительные миграции за всю историю человечества исходили из набора одних и тех же политических и прагматических мотивов. И хотя чаще приоритетными бывают политические факторы, роль экономического фактора тоже огромна, например, исследователь обратил внимание, что лесоповал, на котором были заняты в основном репрессированные, был одной из немногих приносящих валюту сфер социалистического хозяйства. Этот же автор увидел связь между «вспышками принудительных миграций» и мировыми войнами400. Выселение калмыков определяется как тотальная депортация возмездия за совершенные и несовершенные в годы войны преступления против советского государства и помещено в один ряд с депортацией пяти народов Северного Кавказа и Крыма: карачаевцев, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар401.