Тюрки и мир: сокровенная история

| Вид материала | Документы |

- Нфо «Мир через Культуру», 950.97kb.

- Ремя выражения «подлинная», «сокровенная», «истинная» история все больше утрачивают, 298.77kb.

- История журнала «Новый мир», 413.18kb.

- Программа «Мир в зеркале культуры» (рекомендуется для использования в 8 11 классах), 2102.35kb.

- История жизни Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» Лев Николаевич, 63.16kb.

- Монголия сокровенная а. М. Шустова, кандидат философских наук, 607.74kb.

- Рассказы по истории, 377.11kb.

- А. Ф. Лосев история античной эстетики, 11502.35kb.

- Календарно-тематический планирование курса «Древний мир» 5 класс № п/п Название раздела, 33.67kb.

- Урок (литература-история) в 11 классе по теме «Этот мир очарований, Этот мир из серебра…», 155.5kb.

Во время восстания , а оно предполагает ослабление центральной власти, вполне возможно получение относительной самостоятельности для Албании, что мы и видим по сообщению. Однако, учитывая, что цари Албании были Мехранидами, то это не меняет качества властей и не предполагает этнических изменений. Вообще, наши учёные мужи занимаются не столько этнологией, как историей, причем с некоторыми подтасовками и умалчиваниями. При этом необходимо отметить, что, если речь идет о периоде Албании, то у этой страны существуют и соседи, например - Атропатена. Однако наши историки с этим фактом совершенно не считаются и допускаю разночтение в понятиях Албания и Азербайджан(для периода Сасанидов некорректно применять арабизированное название, его пока не должно существовать, потому что арабы еще у себя на Аравийском полуострове и совсем еще не помышляют о завоевании Ирана, не то что о введении нового звучания топонима на свой манер.

Итак, территория Атропатены остаётся на правом берегу Аракса и ею управляет другой марзбан. Это время ПЕРЕД арабским завоеванием (637 г. - взятие арабами столицы империи Сасанидов, гор. Мадаин).

Читаем далее: "В VIIв. после завоевания Атропатены, арабы покорили Албанию, Албанское царство пало".

Отмечаем, что здесь арабы позволили остаться христианской церкви, но подчинили ее (Агванскую церковь) григорианам. Отметим, что арабы с терпением относились к исповедующим монотеизм христианам. Они лишь обложили их подушной податью гезит (по-арабски "джизья", заимствовано у иранцев) /ги жэ(j), ги зэд-"навесить на шею"/. Это означало, что человек мог оставаться при своей вере, но за это платить особый налог. С приверженцами зороастризма(хотя это тоже монотеизм, но в это время (поздние Сасани) распространяется митраизм и маздаизм, которые не являлись классической верой Зороастра) арабы обходились жестоко. Именно этим объясняется наибольшее сопротивление в Атропатене и вообще в Иране, тем более, что религия иранцев это религия империи. А арабы пришли не под лозунгами захвата, а, как и следует, под лозунгами распространения истинной веры, Ислама. В таком случае, в средневековье, оправдывался даже геноцид.

Условия жизни, предоставляемые арабами новым мусульманам, были намного лучше, чем даже у христиан. Неудивительно, что жители низменных областей Албании стали массово переходить в ислам. Следует отметить, что этот период, когда арабы сами завоевывали страны и народы не стоит называть периодом "ислама из-под меча". Об этом пишут и многие исследователи ислама и историки того времени. Это время наступит много позже, после ярко выраженного недовольствия местного населения захватчиками. Итак, с этого времени началось разделение по религиозному признаку в Албании. Большая часть населения стала мусульманской, меньшая - христианской. При этом надо отметить, что вместе с этим началась григорианизация христиан Албании, которая растянется на очень длительное время и закончится полной победой григорианского толка.

Теперь попробуем определить этнонимы Албании. Арабы их называют "аль-арманийя", это не название религиозной принадлежности, но определяет именно это, этот термин появляется и в устах местных мусульман, ибо они сменили религиозную принадлежность (и как это обычно закономерно для периода средних веков - этническую) и хотя они являются этнически теми же самыми албанцами (или арани, армани??), но так правоверные мусульмане называться уже не будут, ибо это противоречит самоосознанию. Таким образом, мы наблюдаем смену религиозно-этнической самоидентификации. К этому можно добавить также и этнонимы племенные, утии, гаргары и т.д. Этим вопросом в азербайджанской этнографии, а тем более несуществующей у нас этнологии практически не занимались. А вместо этого, мы наблюдаем упорство в поименовании даже древних и средневековых албанцев тюрками. Хотя это и вызывает неподдельное удивление у этнологов, однако факт остается фактом и это совершенно не помогает, а наоборот запутывает обыкновенного читателя. Между тем, политики соседних государств воспользовавшись такой позицией наших "специалистов" напропалую начали эксплуатировать этот факт и объявили нынешнее население "только потомками тюрков", что позволяет спекулировать в политическом аспекте, называя их пришлым этносом (хотя это и имело место, но антропологический фактор, также не очень исследованный, позволяет признать нынешнее население <указанной территории> все же потомками древних албан. Этому же могли бы помочь исследования не очень вовлеченных в ассимилятивные и этногенетические процессы "остатки" албан, дошедшие почти без изменений т.н. нацменьшинства. Но, наши политизированные "специалисты-антропологи" и "историки" спешат всех записать в азербайджанцы (будто бы они не автохтоны-азербайджанцы???) и тем самым повыкидывать козыри из своих рук. Честно говоря, очень глупая и недальновидная позиция!!! Результаты, к сожалению, уже налицо.

А что же происходит в самом Азербайджане, то есть Атропатене (По терминологии наших учёных - Южном Азербайджане)? Авторских прав не назначаю, здесь интернет - свободная зона, да и уверен, что "уЦоные" этого воровать не будут.

Цари Армении продолжили великую миссию Ахеменидов. И те и другие следовали завету, записанному в священных книгах тюрков: нести веру в Бога Небесного. Сохранившееся в Библии Пророчество о Кире свидетельствует о том очень четко. «Я перепоясал тебя, — говорит Господь, обращаясь к «помазаннику своему Киру», — дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет [Бога] кроме Меня» [Ис 45 5 — 6].

Так на рубеже эпох пробивался росток нового христианства. Не иудейская почва подарила ему жизнь...

Что же дало повод историкам говорить о «ранних христианах»? Только одно — незнание тюркской веры и нежелание знать. Из-за преданности союзу с тюрками пострадала, между прочим, и Армения, западные христиане не признают ее историю, отрицают основателей Армянской церкви, ее символы и учение. Полторы тысячи лет, с Халкидонского собора, продолжается несправедливое отрицание, эта настоящая анафема тем, кто открыл людям христианский мир.

Далеко не случайно вскоре после Халкидонского собора (431) рухнуло Армянское царство: его поделили между собой Восток (Персия) и Запад (Византия). Той трагедии сопутствовала другая — уничтожение царской власти Аршакидов в Армении. «Потомки Арсака были лишены царского достоинства, которым обладали в течение более 560 лет», — пишет Э. Гиббон. То был удар европейских христиан по Армянской церкви и армянской государственности одновременно.

В той связи нелишне заметить: ныне в мире существуют десятки христианских Церквей, объединяющих миллионы людей, но... каждая Церковь отрицает другую: католиков не признают православные, православных — протестанты и так далее. Христианский мир соткан из нарочитых конфликтов и отрицаний. Где же в нем Истина? А она в том, что до 325 года христианство не отличали от тюркской веры, которую западные богословы назвали монофизитством.

В начале IV века такое положение для Запада было политически оправдано: Великое переселение народов несло культурные плоды, ими питались все. Обряд имел алтайскую основу, язык богослужения — тоже. О том забыли по прошествии веков (после инквизиции). Алтайское Единобожие назвали гностицизмом, значит «ересью».

А появление новой религии в IV веке было Событием, его отметили историки Кавказа, Ирана, но не «заметили» историки Запада. Особое внимание ему уделил в своей «Истории Армении» Мовсес Хоренаци, а также Фавст Бузанд, рассказавшие иные подробности распространения веры.

Что показательно, тюрки обретали сторонников именно в восточных провинциях Империи. Там возникли первые в Европе христианские Церкви, хотя точнее, то были общины уверовавших в Бога Небесного, то есть, по церковной терминологии, монофизитов, они шли в Дербент, чтобы стать служителями нового культа. Свет для них начинался с Востока.

Пламя полыхало на небе Империи.

Эти восточные провинции еще подчинялись Риму, но легионеры уже боялись показываться там: восстания, мятежи, пожары, убийства сменяли здесь друг друга, как дни в году. «Золотой век», объявленный Диоклетианом, уходил в небытие, все трещало, рушилось, хотя иноземного вторжения не было. Ни один чужой солдат не ступил на земли «священного» Рима, это и ставило в тупик.

События начинались будто сами собой.

Конечно, Церквей в нынешнем понимании не было, отсутствовал обряд: не вырастили священников, не выстроили храмы. Не они привлекали людей. Идея!.. Тираны бессильны против духа народа, а вера в Бога как раз и вселяла дух во вчерашних рабов, она меняла их сознание. Вот в чем состоит победа духовной культуры.

Язычество, шатаясь, трусливо отступало. В Империи развернулась настоящая гражданская война, а оружия никто не видел. Это сильнее всего и поражало людей. Слово Божие сверкало, как молния в бурю, разя наповал. Диоклетиан растерялся, он оставил трон и добровольно ушел на покой «выращивать капусту», как говорили о нем современники.

В 311 году новый император Галерий публично простил «новых христиан», то есть армян и их последователей, и тем самым прекратил гонения на них. В его указе оговаривалось условие прощения: «пусть христиане снова станут христианами». Эта легендарная фраза ставит в тупик самых опытных исследователей: уж очень бессмысленна она по сути своей.

Тем не менее условие, при котором христианам давали свободу вероисповедания, непонятно лишь на первый взгляд. Оно вовсе не бессмысленно. Одна туманная фраза порой превращается в ключ к разгадке великой тайны, важно лишь рассеять туман. Если обратиться к истории Великого переселения народов, то текст указа Галерия становится ясным как день. В нем речь идет о новой религии («nova religio», так записано в указе).

В них, в этих двух словах, ключ к пониманию темы. Потому как единственное, что роднило новую религию (армянскую веру) с сектой иудеев, было почитание пророка Йешуа (Иисуса). Все остальное в «армянской вере» было тюркским. Галерий, призывая христиан вновь стать христианами, просил их отказаться от «nova religio», вернуться «к богослужению собственного народа», или к иудейским обрядам. Император не знал или делал вид, будто не знает, что не сектанты-иудеи зажгли пожар на Востоке. Другие стояли за ним!

Понять разницу между обрядами Армянской церкви и сектантов-иудеев можно даже сегодня, побывав у «субботников», то есть у жидовствующих христиан, которые продолжают традиции своих предшественников (иудеохристиан), а это абсолютно, в основе своей, разное. Одна из таких общин обитает в азербайджанском селе Привольное.

Для Рима появление Армянской церкви ничего не значило: сектанты, не сектанты, ему все равно. Не чувствуя тонкостей, он не отличал «новых христиан» от «иудеян», отсюда просьба вернуться «к богослужению собственного народа».

Исследователям религии фразы из документов слышатся иначе, чем правителям. А фраза «пусть христиане снова станут христианами» явно означала приказ. Им, уверовавшим в Бога Небесного, увидевшим свет свободы, предлагали опять стать рабами Империи. Принять это условие, конечно, уже не мог никто.

Вот когда наступила роковая минута для Рима.

...Уходя и желая спасти Рим, император Диоклетиан оставил тетрархию — государственный порядок, предусматривавший власть двух старших императоров с титулами августов и двух младших. Но реформа власти лишь подлила масла в огонь, правители восточных и западных провинций с первого дня своего появления начали враждовать. Каждый желал быть главным.

Конкурентов в той борьбе устраняли руками «новых христиан». Одним из первых их силу оценил Максенций. Провозглашенный в 306 году императором, он открыто оказал покровительство «nova religio» в Африке, рассчитывая на ответную поддержку. Так религия, не успев родиться, превратилась в инструмент политики. Это и стало родовой меткой христианства, которое с тех пор всегда было связано с политикой.

Но в той борьбе за власть Максенция обошел Константин, мастер интриги; в 312 году случилось это событие.

Не вера, которую Константин не принял, военный союз интересовал его, этого правителя без реальной власти! Издалека начинал он, сделав ставку на восточные провинции Империи. Там мечтали о свободе и по примеру Армении желали военного союза с кипчаками... Случайно ли «новые христиане» находили сторонников как раз в греческой среде?

Желание греков освободиться от власти Рима было на руку Константину и в борьбе с римским императором Максенцием, и в дальнейших планах.

В 312 году у Мульвийского моста, у самых стен Рима неожиданно нагрянувшее войско Константина, составленное из тюрков-всадников, наголову разбило римскую армию. Максенций в том сражении погиб. Империя, получив смертельную рану, раскололась. Колонии Рима увидели: слова Апокалипсиса стали явью, началось крушение языческих идолов, хотя слова «свобода» и «христианство» каждый тогда понимал по-своему.

Перед той битвой Константин приказал своим воинам (европейцам) нарисовать на щитах равносторонний крест, чтобы они не отличались от тюрков, щиты которых издревле украшал крест Тенгри. Тогда же впервые увидела Европа и знамена с крестом, тоже тюркские. С Алтая. А после победы в Риме впервые прозвучала молитва во славу Бога Небесного — Тенгри.

О кресте в этой связи надо сказать особо. В иудейских сектах, почитавших Иисуса (Йешуа), крест олицетворял орудие казни, а потому не был объектом поклонения, о чем недвусмысленно заявлял в III веке и «раннехристианский» автор Феликс Минуций: «Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем: нам не нужны они, нам, христианам; это вы, язычники, вы, для которых священны деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты, быть может, как части ваших божеств; и ваши знамена, стяги, военные значки, что другое из себя представляют, как не кресты, золоченые и изукрашенные?» (Цит. по: Нейхардт А. А. Загадка «святого» креста. С. 21). Точность перевода терминов «христиане» и «язычники» здесь не обсуждается.

Вот когда это впервые случилось — после разгрома непобедимой Империи! Но римляне не понимали слов молитвы, они лишь чувствовали силу ее слов... С помощью сторонников новой религии Константин утвердил себя в Западной Римской империи, а его сподвижник Лициний — в восточных ее провинциях, где разрешил вести проповеди новой веры. В самом Риме их еще не вели.

Константин не торопился. Почти десять лет терпеливо готовил он почву для новой битвы. Уже с Лицинием, который, придя к власти, пытался подавить могущество Восточной церкви. В 320 году «запретил синоды, ограничил деятельность духовенства и изгнал христиан с государственных постов», в том числе и христиан-офицеров. Война была неминуема: почва взрыхлена, земля ждала сеятеля.

Сорок тысяч всадников-кипчаков пришли на помощь Константину в его борьбе с Лицинием, о чем упомянул историк Иордан. То было уже шествие тюркской культуры по Европе. Они шли поступью освободителей, борцов за новую духовную культуру. Не бескорыстно оказывалась их помощь, за жалованье — за stipendia, которое пообещал Константин.

То была первая сделка тюрков, именно сделка во имя веры и новой политики! Они впервые приняли правила европейского общения — за деньги! — и тем занесли ногу над пропастью, которая потом поглотила их...

Разумеется, Лициний проиграл. В той легкой победе 324 года, как и в победе над Римом, люди вновь видели волю Божию. Воистину, «чей бог, того власть», говорили они.

А Константин, став правителем Империи, думал о том, как закрепить за собой веру в Бога, как сделать ее и кипчаков своими подручными. Помощниками ему стали греки, взявшиеся утверждать в Европе тюркскую веру, школа Дербента их многому научила. То был новый шаг Великого переселения народов, шаг, который не мог не оставить след — Греческая церковь. Ее власть быстро распространялась в Римской империи.

Присутствие веры в Бога, пусть не в душе, в сознании, уже есть штрих Алтая, штрих Великого переселения, вечный штрих на полотне Истории, его не стирает Время!

Увы, греки, выбрав тюркскую веру, выбрали свой путь в ней — путь искажений. Они разыграли фарс, в котором религии отвели неприглядную роль, ее сделали инструментом лицемерия и политики. Для успеха своего спектакля Константин не останавливался ни перед чем: «защитник христианства» убил жену, сына и родственников, обвинив их в предательстве. Он любил громкие эффекты, любил быть на виду. Правитель, которого современники сравнивали с кровожадным Нероном, стараниями богословов превратился в «отца христианской веры», хотя до конца дней своих он оставался язычником. Тираном, который топтал и уродовал религиозные святыни, чтобы упрочить свою власть.

« Согласно с точностью церковного языка, — замечает Гиббон, — первый из христианских императоров был недостоин этого названия до самой смерти». Он сообщает подробности об «изворотливых объяснениях», придуманных церковными историками, чтобы примирить «неопровержимые доказательства языческого суеверия Константина» с его мнимым христианством.

Так на развалинах Римской империи начиналось строительство Византии, где с первых дней веру превратили в политику, а служителей культа — в церковников, в слуг императора. Поразительно, преступления могут обессмертить человека не хуже, чем великие доблести. Константин чужими руками загребал жар власти, не скупился на подарки и обещания, делал все, чтобы задержать у себя тюркских воинов. Хотя бы на время. Его старания увенчались успехом, всадники остались.

Их словно опоили, они решили не возвращаться. Стали вызывать к себе своих родственников. «Федератами» потом назвали их («федерат» — производное от слова «договор»), им отдали северные земли Балканского полуострова, обязали защищать границы нового государства. Фактически то были тюркские улусы, ставшие отдельным войском Византии, его конницей, они жили юртом, свободно от налогов, по своему степному укладу. В их жизни почти ничего не изменилось... Они лишь отвернулись от родины. А это уже конец.

Однако важно подчеркнуть: наемниками служили не покоренные и тем более не обращенные в рабов солдаты. Это было новшество на Западе. Тюрки примкнули к Империи на равных. Добровольно... Не ведая, что творили.

Константин юлил перед ханами, ставшими его военачальниками. Ради них ввел новый календарь, перенеся день отдыха на воскресенье, чтобы было, как у кипчаков, людей обязал молиться Богу Небесному. Заметим, с 312 и до 325 года греки молились Тенгри, читали священные тексты и молитвы по-тюркски. Других молитв во имя Бога Небесного не существовало. Нарождающаяся Греческая церковь еще не отличалась от всех других Восточных церквей.

Факт чрезвычайный и абсолютно забытый, он проясняет иные темные пятна в истории Европы... Даже на монетах греки чеканили тогда тюркские кресты. Это же не просто так?

Тюркский (варварский!) язык стал языком армии утверждавшей себя Византии, его назвали «солдатским» или «командным». Тысячи семей кипчаков ехали в те годы сюда, им давали поместья, за их переезд греки платили ханам Дешт-и-Кипчака золотом. Все шло очень чинно, под знаком распространения новой веры. Конечно, те переезды — тоже Великое переселение, его логическое продолжение. Или... все-таки покупка людей за золото?

Кто объяснит, где кончалось одно и начиналось другое?

Звучит обидно, но трудно сказать иначе: тюрков покупали для создания Византии. Шла торговля вольным народом. Восточная империя нуждалась в кипчаках, она добровольно стала платить солидную дань. Делала это сознательно, на нее работали время и терпение: Восток «переносил» себя в Европу, его военная и созидательная миссия была здесь очевидна.

Свидетельств тому сотни. Тот же город Салоники, признанная «тюркская» столица Греции, он основан до новой эры, но археологи отметили, что в IV веке там начала меняться культура. Все становилось новым, даже храмы. Особенно выделяют храм Святого Георгия, построенный по «варварскому» проекту. Поражает купол из радиально уложенных круг за кругом кирпичей. Так в Римской империи строить не умели, а на Востоке строили.

Или — храм Сергия и Вакха, возведенный в 527 году в Константинополе, он точная копия более раннего храма из селения Лекит, что в Азербайджане, недалеко от Дербента.

ссылка скрыта

ссылка скрытассылка скрыта

ссылка скрыта

Вход в шахский дворец. крепость Нарын-Кала

ссылка скрыта крепость в Дербенте, построенная для защиты от кочевников с севера.

И это признанный всеми специалистами факт. По одной из версий храм в селении Лекит соорудили в память об Аттиле. ссылка скрыта ссылка скрыта

Вид на Дербент с городской стены Баб-аль-Абваб — часто дается в сокращенном форме, как аль-Баб, арабское наименование города Дербента.

Буквально Баб-аль-Абваб (аль-Баб) означало Главные (Большие) Ворота, Ворота ворот. Назван так по причине роли, которую играл Дербент, в геополитике раннего Средневековья, в данном регионе, являясь важнейшим стратегическим пунктом на торговых путях из Европы в Азию.

Дербент был переименован в Баб-аль-Абваб (аль-Баб) после арабского завоевания в начале ссылка скрыта. Фигурировал под данным названием в арабской историко-географической литературе, оно на некоторое время получило распространение также и в иранской и тюркоязычной литературе. После падения Халифата и образования самостоятельных государств в регионе город стал называться на старый лад, Дербентом.

[ссылка скрыта] Хронология

- Примерно с 5-4 вв. до н. э. на месте Дербента располагалось кочевая стоянка массагетских племен.

- Примерно во 2 в. до н. э. на месте стоянки был построен город, известный в античных и средневековых источниках как Чола.

- С конца 1 в. до н. э. Чола столица племенного союза маскутов (массагетов), часто называемой в исторических источниках как Царство Маскут.

- С 1 в. н. э. Чола как и все царство Маскутов в вассальной зависимотси от царей Кавказской Албании.

- В 6 в. н. э. сасанидский шах Кавад подчинив маскутов власти Сасанидов, начал перестройку и укрепление Чолы.

- В 6 в. н. э. сасанидский шах Хосров Ануширван, полностью заврешил перестройку крепости Чолы, заодно сменив его название на Дербент. Крепость охраняла проход между Кавказскими горами (ссылка скрыта) и Каспийским морем, находящийся на пути между Европой и ссылка скрыта, что и отражено в названии: иранское дербенд «узел дорог».

- Какая-то часть евреев в этот период переселяется из Персии в Дербент. Начало становления общины евреев, первых монотеистов в регионе.

- В 630-х гг. Дербент захватили ссылка скрыта.

- При великом князе Кавказской Албании, Джаваншире, Дербент, как и вся область Маскут присоединена к Кавказской Албании.

- С 652 Дербент в составе ссылка скрыта. В городе строились мечети, сюда переселены 24 тыс. сирийцев,город разбит на магалы (кварталы), большая часть жителей была обращена в ссылка скрыта.

- 730 год - принятие иудаизма хазарами (предположительно под влиянием евреев Дербента).

- В VIII в. Дербент — крупный военно-политический центр ссылка скрыта, в котором находилась резиденция наместника халифа. В 10 в., с распадом Арабского халифата, Дербент становится центром независимого эмирата.

- С IX в. Дербент под влиянием государства Ширваншахов.

- В ссылка скрыта город захватили ссылка скрыта.

Или — храм Святой Софии в Константинополе. Тоже прекрасная тюркская работа.

Или — храм Святого Виталия в Равенне... Шедевры выполнены рукой великого мастера, это не оспаривает никто. Например, мозаики Равенны поразительно схожи с росписями в Дура-Европос, выполненными по алтайским канонам. Очевидно, то был исторический марш «федератов», вернее, кипчаков, ставших гражданами Европы. Их культура приносила плоды новой родине, и все по достоинству оценили их.

Запад повторял витки развития Кушании или Парфии, с той разницей, что правителем в Европе был не отпрыск тюркского царского рода, а простой европеец. Все. Иных отличий не было даже в малом. Опять вскипал гигантский «котел», где выплавлялась новая культура. Но по другому рецепту готовили ее... И все же главный «компонент» был прежним — Единобожие.

Константин сумел-таки добиться доверия кипчаков. В 324 году он, чтобы до конца покорить их сердца, заложил Константинополь, новую столицу, поручив это дело тюркским мастерам. Город задумали строить по восточному канону, чтобы храмы в нем сияли во имя Тенгри. Историк Иордан так и писал, «...город, который был бы соперником Риму», то есть Западу.

Восточная империя при Константине обретала небывалую силу, становилась цветущей страной. Имея самую мощную на Западе армию, она диктовала условия и Египту, и Палестине, и Сирии, и даже Риму. А императору все было мало, он понимал, кипчаки в любой момент могут уйти, оставив его с глазу на глаз с противниками. И в 325 году Константин собрал в городе Никее подвластных ему епископов на съезд, ныне известный как Никейский собор. Цель не скрывали — создать свою греческую Церковь, чтобы не по тюркскому образцу.

Здесь, видимо, важно пояснить, что название Византия (как и Восточноримская, и Западноримская империи) условно: его ввели в позднейшие времена. В документах той эпохи Римская империя оставалась единой, население Византии считало себя преемниками римлян, называя свою страну Империей ромеев, а столицу — Новым Римом.

«Рождение» Византии обычно ведут от Константина Великого и основания им второй столицы Империи — Константинополя в 324 году. Но есть и другие точки зрения.

И еще, говоря о греческих мотивах политики Константина, следует помнить о негреческом происхождении императора и о том, что в борьбе за власть он делал ставку на эллинов. Подобная ситуация в истории не редкость. Вступая на трон, правитель вынужден учитывать интересы народа, которым будет управлять. Так, например, поступали тюркские цари из рода Аршакидов в Армении и Кавказской Албании. Константин, чей отец был не греком, а уроженцем придунайских земель, вполне справедливо называется греческим императором.

Вот что вынашивал хитрый правитель, вот ради чего унижался: за восторгами императора стояли проклятие и зависть, которые гнездились в его сердце. В новой Греческой церкви он объявил Тенгри и Христа одним лицом, Богом Единым. Тогда слово «христианство» и обрело современную плоть, стало обозначать религию — Христос вошел в божественный пантеон.

До Никейского собора Византия, говоря о вере, соблюдала алтайские правила, произнося «сын Тенгри» при общении с тюрками. И ее понимали. Впрочем, этому способствовала и переводческая традиция, по-тюркски выражение «Бог Небесный» звучало как «Тенгри», а «сын Бога Небесного» — «сын Тенгри». Поэтому почитание Иисуса как сына, или посланника Тенгри стало в понимании «греческих» кипчаков продолжением традиций Алтая, согласно которым Бог посылал для спасения людей своих сынов.

Христианство, по замыслу Константина, должно было продолжить традиции Греции, а в ее религии, как известно, всегда господствовали боги-«люди» (Зевс, Деметра, Гера и другие). Император делал ставку именно на эллинскую культуру, близкую и понятную европейцам. Впрочем, так же поступили и все другие народы, которые знакомились с культурой Алтая.

Вечное Синее Небо было слишком высоким для них.

Неспособность усвоить восточную философию отличала эллинов и весь Запад, в этом проявляла себя их языческая суть. Для нее объектом веры служил предмет, материальное воплощение, не идея. В этом принципиальное отличие культур Запада и Востока — в отношении к Идее. К Слову.

Показательны слова епископа Синесия, получившего образование в Александрии. Он говорил в V веке, что Афины «славились в ту пору не столько философскими школами, сколько торговлей медом». Цит. по: Гиббон Э. Указ. соч. Ч. III. С. 233. Прим. 8.

Константин желал именно бога-человека, знакомое воплощение понятного идеала. Ничего иного ему не требовалось.

Но успешное соединение духовного и языческого возможно лишь при наличии мифов, а их в раннем Средневековье еще не придумали. Для их создания требовалось время. Христианство напоминало новорожденное дитя, которое без заботы взрослых не прожило бы и дня.

Отсутствие мифологии — первая трудность, с которой столкнулась Греческая церковь. Не было у нее и философии. И обряда. Но это облегчало задачу, перед создателями Церкви лежал чистый лист, на котором они могли писать и философию, и историю христианства, причем писать по своему усмотрению... Новорожденному существу годились любые одежды. Любые слова грели и оберегали его.

Немыслимое с точки зрения разума допущение отличало Греческую церковь: Христос вошел в ее божественный пантеон. Человек стал богом! Пожалуй, с того момента можно говорить об официальном рождении христианства как новой религии. Религии, названной не по имени Бога Небесного, а по прозвищу человека. «Приравняв» Иисуса к Тенгри, Византия надеялась завладеть силой Божией. Она присваивала молитвы, обряды, храмы кипчаков — всю их духовную культуру. Весь обряд. Что на Алтае копилось веками, теперь в одночасье переходило ей, ее Церкви...

Справедливости ради заметим, Никейский собор не сразу понял Константина. Сообщение императора повергло в шок едва ли не всех сторонников Единобожия, они возмутились.

Но Константин был непреклонен, он силой и угрозами настоял на своем решении. Своей властью утвердил « Никейский символ» — формулу христианского учения. Однако она до сих пор понимается по-разному представителями разных религиозных течений, это отнюдь не «устоявшийся постулат веры».

Первым на защиту Тенгри встал египетский пресвитер Арий, мудрый копт, выходец из «индийской общины». Он сказал: нельзя равнять человека с Богом, потому что Бог — дух, а человек — плоть, то есть творение Божие, оно рождается и умирает по воле Бога. Бог же бессмертен. Кроме того, сын не может быть себе отцом... Арий убеждал уверенно, его мнение приветствовали епископы Армянской, Албанской, Сирийской и других церквей. Никто, разумеется, не отрицал Христа, но никто и не равнял его с Богом. Сын есть сын, Бог есть Бог.

Акты Первого Вселенского собора в Никее, разумеется, не сохранились. Точно так же на Западе уничтожены арианские рукописи той поры. Дошедшая до нас «История Первого Вселенского собора» составлена Геласием Кизическим спустя сто лет после событий. По мнению историков, в ней содержатся не столько факты, сколько легенды и предания о соборе. Сведения о тех событиях почерпнуты из сочинений Афанасия Александрийского, Сократа, Евсевия Кесарийского, Созомена, Феодорита и Руфина.

Философский спор, разгоревшийся на Никейском соборе, закончился быстро. Предвидя неизбежное поражение, Константин дал команду «честолюбцам духовного звания», послушным своим исполнителям, и они объявили Ария и его сторонников еретиками. Формулу, предложенную императором, приняли без обсуждений.

Несогласные епископы своего мнения, конечно, не изменили, не приравняли Христа к Богу, за что их называли потом «монофизитами». Вот почему в восточных Церквах Богом так и остался Тенгри, Ему молились, Ему посвящали храмы. Но... истинные дела безмолвны, зато Греческая церковь сказала очень много. Ее устами говорила светская власть, у которой была армия.

Епископы, принявшие Христа, не знали, как объяснить пастве, что случилось в Никее. Сами отцы Церкви не поняли основ христианского учения, предложенного Константином. Впрочем, они не разбирались и в той философии, которую отстаивал Арий. Им не хватало знаний, то были малообразованные люди. Так, Афанасий Великий сознавался, что «всякий раз, как он напрягал ум на размышления о божественности Логоса, его тяжелые и бесплодные усилия наталкивались на непреодолимые препятствия, что, чем больше он вдумывался, тем менее он понимал, и что, чем более он писал, тем менее оказывался способным выражать свои мысли».

Это слова не рядового христианина, это откровение главного теоретика «греческого» христианства, с его слов на Никейском соборе записывали первый догмат веры, объявляя Христа Богом. Этот человек был оппонентом Ария, к которому питал личную неприязнь.

А Константин не унимался, его энергия била ключом, после Собора он начал поиск христианских святынь в Палестине, о которых, разумеется, там никто не слышал, ее жители либо исповедовали иудаизм, либо были язычниками и почитали пещеры, источники, деревья. Здесь никогда не было следов «раннего христианства». Тем не менее император решил «христианизировать» Палестину.

Его привлек город Элия Капитолина, бывший Йерушалайим, в котором сразу же «нашли» гроб Господень, хотя евреи в гробах, как известно, не хоронили. Их погребения тогда, две тысячи лет назад, называли «кокким» — мертвого опускали в нишу, выдолбленную в скале, потом его кости перекладывали в керамический сосуд и хоронили вторично...

«Открытия» сыпались одно за другим. Мать Константина, дочь трактирщика, «нашла» крест, на котором, по ее мнению, распяли Христа. «Нашла», не подозревая, что не на кресте, а на Т-образной балке римляне казнили людей.

Политический заказ был сильнее реалий. Ложь стала христианской истиной. Император сам «назначал» места для поклонения. Выступ скалы назвали Голгофой, а пещеру Вифлеема объявили местом рождения Христа... О фантастических «находках», о том, как Элия Капитолина стала святым Иерусалимом и родиной христианства, рассказал Л. Беляев в книге «Христианские древности».

Не всякий роман читается с таким интересом, как эта монография. Приведенные факты поражают откровенностью исторического подлога.

Не всякий роман читается с таким интересом, как эта монография. Приведенные факты поражают откровенностью исторического подлога.Для правдивости своей веры греки к 381 году сочинили варианты Нового Завета, объявив, что «нашли» записи учеников Христа. Но почему-то записи те были на греческом языке. С тех пор, с IV века, по свету ходят сто текстов Евангелий. И все считаются христианскими. Одни Церковь называет «апокрифическими» и отрицает, другие, наоборот, — приветствует.

В основе тех текстов лежали священные книги тюрков. Некоторое представление о них дает литература, которую Церковь относит к апокрифам. Термин «апокриф» поначалу означал «тайный», «сокровенный», потом ему придали иное значение: «нечто дурное, извращенное, недостоверное». Одно это уже говорит о многом.

Показательна судьба Апокалипсисов, отвергнутых Греческой церковью и не вошедших в Новый Завет. Священные книги, поначалу почитавшиеся, попали в опалу, потому что противоречили официальной версии Нового Завета. Впрочем, и Апокалипсис Иоанна Богослова, вплоть до IX века, числился в списке «антилегомена» и не признавался подлинным. Борьба велась так серьезно, что от древней литературы уцелели «или жалкие остатки, или одни имена». Пример тому Апокалипсис апостола Петра, пользовавшийся особым уважением на Ближнем Востоке, но не в Европе. Это сочинение считалось уничтоженным и попало в руки исследователей благодаря открытию древней коптской библиотеки в Наг Хаммади. Обнаруженный среди рукописей IV века текст Апокалипсиса Петра может дать бесценные сведения об истории и возникновении религии, названной впоследствии христианством. Но он не даст! Судьба этого документа вполне предсказуема: он исчезнет, как исчезли другие свидетельства Времени.

К сожалению, никого и никогда не смущало, что язык Христа был греческий. Причем не тот греческий, на котором греки уже не говорили, а забытый ими александрийский диалект (тот самый язык «индийских общин» Египта).

Если же быть точным, соблюдая правила игры, предложенные Константином, то язык Христа должен быть все-таки арамейским, на нем должен общаться учитель с учениками, жителями Палестины. Но не на греческом... В этой связи бросается в глаза еще деталь, комментировать которую трудно, ее, видимо, надо принять такой, какая она есть. Без комментариев! В Евангелии от Марка написано: последнее, что выкрикнул Христос на кресте, было: «Элои! Элои! Ламма савахфани» (Боже мой! Боже мой! На кого ты меня оставил) [Мк 15 34].

Здесь заслуживает внимания слово «Элои». Это — обращение тюрков к Тенгри, оно до сих пор в ходу у хакасов, тувинцев, алтайцев, так и переводится: «о Господи». Шорцы так называют еще и ангела-хранителя, а Тенгри — Алой-хан. Добавить сюда что-то трудно. Однако вопрос о том, как еврей, житель Ближнего Востока, мог узнать об обращении к Богу Небесному, которого евреи не почитали, уже выходит за рамки нашей книги.

И почему другие евреи, сородичи, не знали этого слова? Здесь тоже требуется отдельный разговор. (Его правильнее было бы начать с выяснения — почему евангелист Матфей похоронен в одном из алтайских монастырей.) Тут явно не совпадение звуков, тут проявляются знания автора Евангелия, который другого обращения к Всевышнему, возможно, и не знал. К этой теме мы вернемся. И не раз.

... Христианская вера, созданная невежеством Константина, становилась опаснее безверия. Это чувствовалось, когда император своим указом утвердил главу Церкви и акты Никейского собора, установил обряды, молитвы, отредактировал богоугодные тексты. Греческая церковь стала политическим институтом, конторой, где служили чиновники в рясах. С помощью подвластной Церкви светская власть освящала свою волю. Навязывала ее другим, подчиненным Византии странам.

Показательно, что решения Вселенских соборов вступали в силу только после утверждения их императорами. Так, император Константин Великий утвердил постановления Никейского собора, Феодосий I — Константинопольского собора 381 года, Феодосий II — Эфесского собора 451 года, Юстиниан I — Константинопольского собора 553 года, Константин Погонат — Константинопольского собора 680 — 681 годов, а императрица Ирина — решения Никейского собора 787 года. О какой самостоятельности Церкви тут вести речь?

Чтобы утвердиться в новой роли, греки-христиане рушили старинные храмы и дворцы эллинов, изгоняли и убивали жрецов. Позволительно спросить: что после тех погромов IV века в Византии осталось греческого? Даже подумать страшно, но в угоду христианству варварски уничтожили все до единого труды Аристотеля, Платона, Геродота и других великих ученых, сожгли Александрийскую библиотеку, ее редчайшие рукописи. Прошлое положили на алтарь новой веры.

И это тоже был шаг Великого переселения народов...

04.10.2008 16:57:42

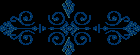

Святой город Кум

Одним из удивительнейших городов мира является в наше вермя довольно небольшой город Кум. Это родина Исламской Революции - беспрецендентного в двадцатом веке, да и во всей человеческой истории события, к которому можно по-разному относиться, но которое безусловно заслуживает пристального интереса в общемировом масштабе.

Мне кажется, человек, вступающий на кумскую землю и не знающий всего этого, все равно почувствует в атмосфере этого города нечто сосредоточенное и торжественное. Кум совершенно непохож на цветущий Исфаган, поэтически вольнодумный Шираз или бесшабашный Керман.

Говорят, что г.Кум существовал еще в домусульманскую эпоху. но все же считается, что он возник уже после принятия ислама. После раскола мусульман на суннитов и шиитов сюда начали съезжаться последние, спасаясь от преследования суннитских халифов омейадской и абассидской династий, которые правили в 8-12 в.в. Несколько раз эти правители (в частности, убийца имама Резы халиф Мамун, а потом и его сын) направляли сюда войска и сжигали город дотла.

Однако, несмотря на преследования, жители Кума оставались верны шиитской вере. Отличие этого направления от суннитского ислама заключается в том, что в дополнение к фундаменту общемусульманской традиции в шиизме введено еще понятие "ахл аль-бейт" - Семьи Пророка, духовной аристократии. Костяком этой аристократии являются двенадцать имамов, прямых потомков Мухаммеда, а также их близкие родственники.

Непорочная Фатима была сестрой имама Резы, потомка Пророка в восьмом колене. Святой Фатиме было всего семнадцать лет, когда она отправилась в огромное вынужденное путешествие из Мекки в Мерв, где в почетной ссылке томился ее брат. Само появление этой девушки в различных городах халифата было живым укором властям, напоминая жителям о том, как посмел халиф обойтись с ее братом, имамом мусльман. Поэтому люди Мамуна напали на караван, перебили большинство спутников Фатимы - сама же она была по некоторым данным отравлена и тяжело заболела. Не чувствуя в себе сил достичь своей цели - далекого Хорасана - она приказала немногим оставшимся в живых слугам доставить ее в город Кум, ибо была наслышана от своего отца о святости этого места и искренней любви его жителей к Пророку и его роду.

Повод верблюдицы Фатимы принял в руки сам старейшина города - у его дома верблюдица сама опустилась на колени. Это означало, что честь принимать высокую гостью выпало именно старейшине, Мусе ибн Хазраджу.

Всего лишь 17 дней прожила Непорочная Фатима в Куме, проведя это время в молитвах по своему брату и в исповедях, обращенных к Всевышнему. По преданию, прах непорочного может придать земле только другой непорочный, поэтому навстречу похоронной процессии неожиданно выехали из пустыни два всадника с закрытыми лицами, совершили намаз, читаемый по умершим, опустили тело в могилу и, не сказав ни слова, покинули место погребения. Это были имам Реза и имам Джавад, которые еще час назад находились в Хорасане за тысячу с лишним километров.

После смерти пресвятой Фатимы в 816 г. город разрушался еще несколько раз монголами и афганцами, как и большинство других городов Ирана.

В первой половине ХХ века иранская нация и государство переживало сильнейший кризис, ставивший под вопрос самое дальнейшее существование Ирана. Русские и англичане фактически поделили страну. В 1915 году русская армия вошла в пригород Тегерана, жители столицы стали в массовом порядке уезжать в Кум. Здесь был основан "Национальный комитет защиты", Кум превратился в центр сопротивления европейской агрессии. Обсуждался вопрос о перносе сюда столицы Ирана, но действия русских и британцев помешали этому.

Сейчас в Куме основан всемирный исламский университет имени аятоллы Хомейни, где учатся тысячи студентов со всего мира. Сам знаменитый аятолла тоже учился, жил и преподавал в этом удивительном городе - сейчас вам могут показать его скромное жилище, состоящее из пары комнат.

Самое интересное, что можно увидеть в Куме - яркие, красочные религиозные мистерии, собирающие со всего Ирана и других стран тысячи паломников. Это действительно незабываемое зрелище: караваны разряженных верблюдов, процессии, под барабанный бой и оглушающий рев труб стекающиеся к хараму, древние воины в окровавленных одеждах, пленные женщины в паланкинах... Прямо на улицах проходят представления тазие - религиозного театра. Самые торжественные мистерии устраиваются на Ашуру - в ознаменование событий, связанных с гибелью имама Хусейна, но можно попасть и на другие, более мелкие мероприятия.

Внешний вид Кума на фоне окружающей природы также крайне необычен. Здесь начинается пустыня Деште-Кевир - самая большая в Иране, она занимает около 300 тысяч км2. Здешние пейзажи воистину не от мира сего - земля утыкана сотнями маленьких красноватых холмов, массивные желтые горы поднимаются со всех сторон, так что город находится словно в чаше.Усыпальница (харам) Непорочной Фатимы

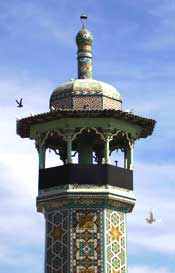

В святом городе Куме находится харам - большой религиозный комплекс на месте захоронения Непорочной Фатимы - родной сестры восьмого имама шиитов Али Резы. Ощущения от посещения величественного харама непередаваемы словами. Порядка восьми мечетей и молитвенных зданий соединено здесь в единое целое, так что можно пройти практически весь комплекс, не выходя на улицу.

Гробница (зьярат) находится в большой мечети с золотым куполом. Внутри вокруг мощей Непорочной Фатимы, помещенных в металлический саркофаг, толпится народ - над саркофагом потолок из зеленых зеркал, в своих многогранниках отражающий лица верующих, всю прелесть и многогранность Божьего мира.

В других мечетях единого комплекса люди сидят на полу, читают книги, слушают проповеди... Атмосфера мечети совершенно отличает ее от христианской церкви - здесь не существует формально-дисциплинирующего начала, здесь не ставят свечки к иконам, сюда не приходят на литургию к назначенному часу. Но тем сильнее внутренняя сосредоточенность человека, остающегося наедине с Богом. Здесь можно сесть по-турецки, опершись о стену или колонну, и сидеть так часами среди молящейся, читающей и спорящей о вопросах веры публики. Если в мечети Азам поднять свой взор к куполу, вы увидите бесконечно переплетающиеся буквы Священного Писания, странную божественную игру их очертаний, вечно сливающихся и расходящихся.

Мечеть Азам расположена в западной части комплекса Фатме Масуме. Была построена силами Айятоллы Буруджерди в 1996 г. Не нужно удивляться - в современном Иране традиция храмостроительства ни в коей мере не прерывалась, и мечеть, построенная десять лет назад, ничуть не менее ценна и красива, чем старинная. Из-за высоких трехъярусных минаретов эта мечеть и была названа Азам (Большая). Снаружи ее огромный купол луковичной формы украшен узором, где в золотой фон вплетены голубые звезды.

Эта мечеть расположена в 6 км. от города Кум на дороге Кум-Кашан. Согласно преданию, в святой месяц Рамадан 1015 г. группа приближенных просила шейха Хасана Джамкарани, готового пойти на союз с правителями-суннитами, оставаться верным имаму Махди - двенадцатому имаму шиитов, которого они считают Мессией.

Мечеть Сахеб-о-Заман, Джамкаран

Мечеть Сахеб-о-Заман, ДжамкаранВнезапно вбежавший слуга сообщил, что сам Мехди ждет шейха. Шейх прибыл на то место, где теперь находится мечеть Джамкаран, и увидел там молодого человека 30 лет, который сидел на ковре, опираясь на подушки.

Шейх узнал имама Мехди и устыдился своей слабости. Согласно шиитским преданиям никто, кроме самых посвященных, не мог видить Мехди после пятилетнего возраста, когда имам был таинственным образом сокрыт Всевышним от своих врагов и большинства людей.

Имам обратился к шейху Хасану по имени и попросил его подойти к крестьянину, обрабатывающему неподалеку землю, и сказать ему, что эта земля священна и нельзя тревожить ее покой. Далее Его Светлость Мехди сказал людям, чтобы они совершали паломничество сюда, так как посещение этого места с благочестивыми целями приравнивается к хаджу в Мекку. Так святая мечеть Сахеб-о-Заман была основана в Джамкаране, и тысячи пилигримов посещают ее так же, как и могилу Непорочной Фатимы.

Пятничная Мечеть

Сохранились основные конструкции этой мечети, построенные в 12 веке, а южное (главное) крыльцо и инкрустированный изразцами купол относятся к сефевидской эпохе (15-17 в.в.), северное и западное - к каджарскому периоду (19 в).

раткая информация об остане Кум:

Провинция Кум занимает площадь в 11237 км2. Согласно последнему территориальному разделению 1996 г, район города Кум, столицы провинции, является единственным ее районом.

Город Кум - столица остана. В 1996 г. население провинции составляли около 853.000 чел, из которых 91,2% проживали на территории городов и 8,8% - в деревенской местности. Высота Кума над уровнем моря - 928 м.

Остан граничит с пустынными регионами центрального Ирана и охватывает горные районы, плоскогорья и равнины. Будучи расположенным в засушливых регионах и вдалеке от моря, остан имеет сухой климат с низкой влажностью и скудными осадками. Поэтому в большей части остана сельское хозяйство практически невозможно, тяготеет к берегам соленых озер.

Расстояние от Тегерана - 140 км.

Средняя температура июля +400С, января +100С. ссылка скрыта

© Данный текст является оригинальным произведением и защищается законом об авторском праве