Доброкачественные новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области 230

| Вид материала | Документы |

- Календарно-тематический план лекций по хирургической стоматологии для студентов 4-го, 22.87kb.

- Вопросы для поступающих в ординатуру, 55.62kb.

- Лечение воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области на основе, 266.51kb.

- Оптимизация комплексного лечения воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой, 313.04kb.

- Планирование восстановительных операций в челюстно- лицевой области. Показания и противопоказания., 268.88kb.

- Календарно-тематический план лекций по хирургической стоматологии для студентов 5-го, 28.19kb.

- Примерная программа дисциплины челюстно-лицевая хирургия модуль «детская челюстно-лицевая, 398.03kb.

- Российской Федерации, 79.11kb.

- Приложение №1 к договору № от 2010, 55.51kb.

- Примерная программа дисциплины челюстно-лицевая хирургия модуль «челюстно-лицевая, 659.47kb.

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

- пальпаторно определяется плотный болезненный ограниченный инфильтрат, кожа над ним не берется в складку. В месте наибольшей деформации могут наблюдаться признаки флюктуации;

- открывание рта обычно не нарушено;

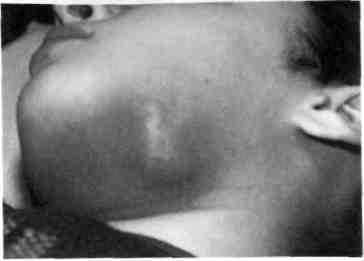

- при одонтогенном процессе определяется "причинный" зуб, измененный в цвете или с разрушенной коронковой частью, перкуссия его болезненная. Рис 48 неодонтогенный абсцесс левой

При флегмоне поднижнечелюстной поднижнечелюстной области (результат са-области дети жалуются на интенсивную мостоятельного лечения нагретой солью) разлитую боль в этом участке, открывание рта безболезненное.

Клиника. У детей младшего возраста наблюдаются повышение температуры тела, значительная вялость, адинамия, анорексия, иногда рвота, лицо асимметричное за счет разлитой припухлости мягких тканей поднижнечелюстной области, не имеющей, в отличие от абсцесса, четких границ. Кожа здесь напряжена, слабогиперемирована, плохо берется в складку (рис. 48). В центре пальпируется плотный болезненный инфильтрат; флюктуация определяется редко. При тенденции к распространению воспалительного инфильтрата в поднижнечелюстной области в крылочелюстное пространство возможно незначительно болезненное и ограниченное открывание рта. В полости рта на стороне поражения наблюдаются выраженный отек и гиперемия слизистой оболочки подъязычного валика. "Причинный" зуб разрушен или коронка его изменена в цвете, перкуссия болезненная.

Распространение воспалительного процесса из поднижнечелюстной области возможно в таких направлениях:

- подподбородочное;

- подъязычное;

- в крылочелюстное пространство.

Хирургическое лечение при абсцессах и флегмонах поднижнечелюстной области предусматривает проведение адекватного вскрытия очага воспаления. Перед вскрытием следует обозначить раствором бриллиантового зеленого фокус воспаления — место наибольшей деформации. Потом рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, подкожную мышцу с поверхностной фасцией шеи в поднижнечелюстной треугольнике на 2 см ниже края челюсти и параллельно ему. Следует обязательно отступить от угла челюсти вперед и книзу на 2 см. Соединив эту точку с центром подбородка, мы получаем так называемую линию безопасных разрезов в поднижнечелюстной области. Такое направление разреза снижает вероятность повреждения краевой ветви лицевого нерва, одноименных вен и артерии. Потом кровоостанавливающим зажимом проникают в очаг воспаления, определяющийся меньшим напряжением тканей и содержанием гнойного

экссудата. Если в процесс вовлекаются мягкие ткани близлежащих участков, после вскрытия основного очага в поднижнечелюстной области проводят ревизию их через тот же разрез. В рану вводят дренажи.

Медикаментозное лечение изложено в соответствующей главе.

Абсцессы и флегмоны подподбородочной области

Подподбородочная область отвечает анатомическим границам подподборо-дочного треугольника. Верхней границей последнего является челюстно-подъя-зычная мышца, нижней — поверхностная фасция шеи, а боковыми — передние брюшка двубрюшных мышц. В этом участке расположены клетчатка и лимфатические узлы. Очаг воспаления при такой локализации находится между кожей и m.mylohyoideus.

Причинами развития абсцессов и флегмон в подподбородочной области у детей младшего возраста являются воспалительные процессы в лимфатических узлах, у детей старшего возраста — одонтогенный очаг в нижних резцах (редко), а также распространение гнойного процесса из поднижнечелюстной области.

Жалобы при абсцессе — на болезненную при прикосновении припухлость тканей в подподбородочной области, возможное повышение температуры тела. При одонтогенном процессе ребенок жалуется на боль в зубе. Общее состояние у детей младшего возраста нарушено, а у старших — удовлетворительное.

Клиника. В начальной стадии определяется умеренно выраженная припухлость тканей с плотным ограниченным болезненным инфильтратом, кожа над ним в цвете не изменена. Флюктуация чаще отсутствует. При позднем обращении к врачу кожа над инфильтратом истончена, гиперемирована, спаяна с ним, в центре определяется флюктуация. Открывание рта свободное. Определяется "причинный" зуб с отечной и гиперемированной слизистой оболочкой вокруг него, перкуссия зуба и пальпация участка альвеолярного отростка болезненные.

Жалобы при флегмоне — на наличие болезненной распространенной припухлости в подподбородочной области. Возможны болевые ощущения при открывании рта и жевании.

Клинически определяется плотный, болезненный инфильтрат в подподбородочной области, а также отёк поднижнечелюстной области. Кожа в цвете не изменена, в складку не берется. Открывание рта несколько ограничено из-за боли. При неодонтогенном процессе изменений слизистой оболочки полости рта не наблюдается. Если же воспаление одонтогенного происхождения, то слизистая оболочка вокруг "причинного" зуба гиперемирована, отечна, болезненна при пальпации. Признаки интоксикации выражены значительнее, чем при абсцессе.

Хирургическое лечение. При абсцессах и флегмонах вскрытие гнойного очага осуществляют путем линейного разреза кожи, подкожной жировой клетчатки и поверхностной фасции шеи по срединной линии в направлении от подбородка к подъязычной кости или полуовальным разрезом, где у взрослого формируется естественная складка. Потом тупо зажимом типа "москит" проникают в очаг и дренируют его.

145

Раздел 3

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

Абсцессы и флегмоны подъязычной области

Абсцессы и флегмоны подъязычной областиПодъязычная область расположена между внутренней поверхностью нижней челюсти и корнем языка. Она, в свою очередь, делится на три важных для клинициста отдела: 1) передний; 2) боковой средний; 3) боковой задний.

Границами переднего отдела является внутренняя поверхность фронтального отдела нижней челюсти и линия, проведенная через подъязычное мясцо. Продолжением с обеих сторон от переднего отдела являются средние боковые, так называемые подъязычные, валики (анатомическое отображение подъязычных слюнных желез). Позади от подъязычных валиков расположены челюстно-язычные желобки (между боковой поверхностью языка и телом нижней челюсти, в проекции больших коренных зубов). Они образовывают боковые задние отделы подъязычной области.

Различают абсцессы подъязычного валика и челюстно-язычного желобка. Абсцессы подъязычного валика чаще развиваются как следствие травматических повреждений и последующих нагноений гематом. Причиной их может быть также острый или хронический остеомиелит в стадии обострения ментального отдела нижней челюсти. Причиной возникновения абсцессов челюстно-язычного желобка обычно является периодонтит временных моляров и 36, 37, 46, 47 зубов.

Абсцессы подъязычного валика и челюстно-язычного желобка

Абсцесс подъязычного валика

Жалобы. Дети жалуются на боль с одной стороны подъязычной области, усиливающуюся при глотании и движении языка.

Клиника. Открывание рта свободное. В среднем отделе подъязычной области на уровне резца, клыка и премоляра определяются плотные и резко болезненные при пальпации отёк и инфильтрат тканей подъязычного валика. Слизистая оболочка над ними гиперемирована и отечна. Возможно распространение отека на ткани боковой поверхности языка и альвеолярного отростка нижней челюсти. Абсцесс подъязычного валика сопровождается регионарным лимфаденитом.

Хирургическое лечение. Абсцесс вскрывают со стороны полости рта в проекции среднего отдела подъязычной области. Дистальнее подъязычного валика ближе к язычной поверхности челюсти рассекают лишь слизистую оболочку, поскольку глубже проходят проток поднижнечелюстной слюнной железы и язычная артерия. Потом зажимом типа „москит" проникают в глубь воспалительного очага. Рану обязательно дренируют резиновыми полосками.

Абсцесс челюстно-язычного желобка

Жалобы ребенка — на болезненное ограниченное открывание рта, острую боль при глотании и пережевывании пищи, а также ухудшение самочувствия (слабость, снижение аппетита, повышение температуры тела).

Клиника. Патогномоничным признаком абсцесса челюстно-язычного желобка является затрудненное болезненное открывание рта (тризм разной степени выраженности). В связи с ограниченным открыванием рта приходится проводить анестезию по Берше или вводить ребенка в наркоз, после чего можно осуществить обследование и вскрытие очага воспаления. При обследовании челюстно-

язычный желобок не определяется (сглаженный) из-за отека и инфильтрата тканей этого участка. Слизистая оболочка здесь отечная, гиперемированная. Пальпация тканей резко болезненная. "Причинный" зуб обычно изменен в цвете или разрушен частично или полностью, слизистая оболочка вокруг него гиперемирована, болезненная при пальпации. Сопутствующим является регионарный лимфаденит подчелюстной и позадичелюстной области.

Хирургическое лечение. Проведение оперативного вмешательства под местным обезболиванием при абсцессе челюстно-язычного желобка возможно лишь при условии удовлетворительного открывания рта. Обычно вскрытие проводят под наркозом. Рассекают слизистую оболочку параллельно телу нижней челюсти и ближе к нему. Это обусловлено тем, что язычные артерия и вена расположены медиально и довольно поверхностно. Далее зажимом типа "москит" проникают в очаг воспаления и опорожняют его. При этом пальцы хирурга должны поддавить ткани в дистальном отделе подчелюстной области кверху. Вскрытие абсцесса челюстно-язычного желобка не дает желаемых результатов в случаях, когда экссудат опускается книзу в крылочелюстное пространство, куда может перемещаться фокус воспаления, о чем будут свидетельствовать болезненность и наличие инфильтрата в проекции угла нижней челюсти и за ним. Это требует проведения дополнительного разреза тканей в этом участке экстраоральным путем по линии "безопасных" разрезов и продолжительного дренирования раны.

Абсцессы подглазничной области и клыковой яики

Абсцесс подглазничной области

Подглазничная область включает ткани, расположенные в таких границах: сверху — подглазничный край, снизу — проекция на кожу переходной складки верхнего преддверия рта, снаружи — скуловерхнечелюстной шов, внутри — крыло носа. Причинами развития абсцесса подглазничной области являются 14, 13, 12, 22, 23, 24 зубы.

Жалобы детей — на резкую боль и наличие припухлости тканей подглазничной области.

Клиника. Определяется отек и болезненная воспалительная инфильтрация тканей подглазничной области, кожа над ней гиперемирована, в складку не берется. При распространении отека на веки они плотно сомкнуты. Могут быть симптомы раздражения подглазничного нерва. Открывание рта свободное. Во рту можно увидеть "причинный" измененный в цвете или разрушенный зуб с ги-перемированной отечной слизистой оболочкой вокруг. Пальпация участка болезненная.

Хирургическое лечение. Вскрытие абсцесса подглазничной области практически не отличается от такового при абсцессе клыковой ямки. Различие состоит лишь в том, что для достижения очага воспаления зажим продвигают ближе к нижнему орбитальному краю, который снаружи фиксируется пальцем хирурга.

146

147

Раздел 3

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

Абсцесс клыковой ямки

Ниже подглазничной области расположена клыковая ямка, являющаяся передней стенкой верхнечелюстной пазухи.

Воспалительный процесс в клыковой ямке возникает от временных или постоянных верхних клыков и первых премоляров, реже — резцов.

Жалобы детей — на боль в пораженном участке и деформацию тканей щеки и носогубной складки. Клиническое течение процесса вначале напоминает острый гнойный периостит верхней челюсти.

Клиника. При обследовании определяется отек подглазничной и медиального отдела щечной области, верхней губы, переходящий на стороне поражения на нижнее, а иногда — и верхнее веко. Носогубная складка сглажена, крыло носа несколько приподнято. Кожа обычного цвета, пальпация участка, в особенности бимануальная (одновремено со стороны кожи и преддверия), вызывает боль. Открывание рта свободное, переходная складка верхнего преддверия сглажена, слизистая оболочка ее (со стороны щеки и переходной складки) гиперемирована и отечна. "Причинный" зуб (13, 23,53, 63, 14, 24) обычно разрушенный или пломбированный, перкуссия его болезненная.

Хирургическое лечение абсцесса клыковой ямки состоит в разрезе тканей, проведенному выше переходной складки верхнего преддверия и параллельно ей. Далее, придерживаясь кости, проникают в клыковую ямку, где локализуется очаг воспаления, и дренируют его резиновым выпускником.

Абсцессы и флегмоны щечной области

Границы щечной области соответствуют местам прикрепления щечной мышцы: сверху — нижний край скуловой кости, снизу — нижний край нижней челюсти, впереди — носогубная складка и ее продолжение к краю нижней челюсти, сзади — передний край жевательной мышцы.

Причинами возникновения абсцессов и флегмон щечной области являются распространение инфекции от моляров верхней челюсти, а также из подглазничной и околоушно-жевательной области, посттравматическая нагноившаяся гематома или абсцедирующая форма фурункула. Абсцессы щеки у детей могут возникать на фоне воспаления клетчатки жирового тела щеки и лимфатического узла, расположенного в нем (иногда эти процессы называют "бишаитами").

Жалобы детей при абсцессе щеки — на наличие деформации тканей, боль, усиливающуюся при прикосновении.

Клиника. При обследовании выявляют округлой формы ограниченный болезненный инфильтрат в толще щеки, отечность тканей вокруг него незначительная, кожа спаяна с инфильтратом, ярко гиперемирована, плохо берется в складку. В центре очага можно наблюдать флюктуацию. Открывание рта несколько затруднено за счет болезненности и инфильтрации тканей щеки. Именно поэтому ребенок ограничивает открывание рта. Слизистая оболочка щеки гиперемиро-ванная, отечная, иногда с отпечатками зубов на ней. При одонтогенном процессе зуб изменен в цвете, коронковая часть его частично или полностью разрушена. Окружающая слизистая оболочка отечна, гиперемирована, болезненна при пальпации.

Жалобы детей при флегмоне щеки — на резкую боль, усиливающуюся при открывании рта и жевании, а также значительную деформацию тканей щеки, век, верхней, а иногда и нижней губы.

Клиника. Значительно ухудшается общее состояние ребенка — наблюдаются адинамия, отсутствие аппетита, нарушение сна, повышение температуры тела.

При обследовании выявляют разлитой отек тканей щечной, подглазничной областей, век, носогубной складки, верхней и нижней губ. Кожа в этих участках красная, лоснится, в складку не берется. Открывание рта у ребенка ограниченное и болезненное. Наблюдаются отек и гиперемия слизистой оболочки щеки, верхнего и нижнего преддверия рта; нередко на слизистой оболочке видны отпечатки зубов.

Из щечной области гнойный процесс может распространяться в околоушно-жевательную, височную области и на верхнюю губу.

Хирургическое лечение. При абсцессах и флегмонах щечной области (независимо от их локализации — ближе к коже или к слизистой оболочке) из эстетических соображений чаще всего разрез делают со стороны слизистой оболочки полости рта в участке верхнего преддверия или ниже уровня смыкания зубов, учитывая расположение протока околоушной железы. Дренировать рану следует дренажем с каёмкой и фиксировать его в ране швом.

Флегмона дна полости рта

Диафрагму дна полости рта образует челюстно-подъязычная мышца, расположенная между половинами нижней челюсти и подъязычной костью. С обеих сторон от срединной линии над диафрагмой расположены подбородочно-подъязыч-ные и подбородочно-язычные мышцы, а под диафрагмой — передние брюшка двубрюшных мышц.

Мышцы, расположенные позади диафрагмы, а также вышеназванные мышцы и клетчатка рта связаны со всеми клетчаточными пространствами челюстно-лицевой области и шеи. Это имеет особое значение у детей, поскольку апоневротические перегородки у них неплотно отделяют границы анатомо-топографических областей. Именно поэтому воспалительный процесс в одной из них (над или под диафрагмой дна рта) имеет тенденцию к распространению и все клинические признаки флегмоны дна полости рта (рис. 49).

С точки зрения начала воспалительного процесса в участке дна полости рта важным является деление ее на два "этажа":

- 1-й "этаж" — это ткани, расположенные между слизистой оболочкой и диафрагмой рта;

- 2-й "этаж" — ткани, расположенные между диафрагмой и кожей подподбородочной области.

Рис. 49. Топографическая анатомия тканей и органов дна полости рта

Клинико-топографическими границами дна полости рта являются:

Л /IQ

Раздел 3

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

- верхняя — слизистая оболочка полости рта;

- нижняя — кожа правой и левой поднижнечелюстных и подподбородочной областей;

- задняя — корень языка и мышца, прикрепляющаяся к шиловидному отростку;

- передняя — внутренняя поверхность тела нижней челюсти.

Причина флегмон дна полости рта обычно одонтогенная. Верхушки временных и постоянных зубов нижней челюсти от резцов до первого моляра находятся над диафрагмой дна полости рта и вызывают воспалительный процесс в этом участке, а верхушки корней вторых моляров — ниже диафрагмы. Поэтому в зависимости от того, какой зуб (резец, премоляр, моляр) является причиной воспалительного процесса, последний начинает развиваться над или под диафрагмой рта. Так, при распространении одонтогенного воспалительного процесса от 35, 45, 75, 85 зубов очаг первоначально локализуется в подъязычной области, то есть над диафрагмой, а от 36, 46 — под диафрагмой.

Жалобы ребенка или его родителей — на наличие болезненной припухлости тканей в области дна полости рта, затрудненное глотание (невозможность принимать пищу), повышение температуры тела, головную боль, вялость, слабость.

Клиника. При локализации очага воспаления над диафрагмой при обследовании характерный вид ребенка: рот полуоткрыт, слюна свободно вытекает из него, изо рта ощущается неприятный запах. Открывание рта из-за боли ограничено. Изменение цвета кожи, отек и инфильтрат мягких тканей подподбородочной области не определяются. В полости рта можно увидеть приподнятый кверху язык из-за отека тканей подъязычной области, покрытый сероватым налетом. Слизистая оболочка этого участка гиперемирована, пальпация резко болезненная.

Если очаг воспаления локализуется под диафрагмой дна рта (2-й "этаж"), клинические признаки такие: кожные покровы лица бледные, серого цвета, лицо имеет страдальческий вид. Рот полуоткрыт, слюна из-за болезненного глотания вытекает из него. Кожа подчелюстной и подподбородочной областей напряжена, лоснится, гиперемирована. Пальпаторно определяется разлитой плотный болезненный инфильтрат. Регионарные лимфатические узлы увеличенные, болезненные, но четко не пальпируются из-за наличия инфильтрата. "Причинный" зуб разрушен, перкуссия его болезненная. Подъязычный валик инфильтрован и возвышается над нижними зубами, болезненный при пальпации. Слизистая оболочка здесь гиперемирована, покрыта фибринозным налетом. Возможно нарушение дыхания вплоть до асфиксии вследствие сдавливания трахеи отекшими и инфильтрированными тканями дна полости рта, смещения корня языка кзади. Воспалительный процесс может распространяться в крылочелюстное и окологлоточное пространства, переднее средостение.

Хирургическое лечение такого ребенка необходимо проводить только в условиях стационара, а операцию — под общим обезболиванием.

Размеры разреза и его линия определяются локализацией воспалительного процесса, его распространением и созданием условий для эффективного оттока экссудата.

Если очаг воспаления локализуется над диафрагмой, вскрывать его можно интраоральным доступом, но, учитывая быстрое распространение процесса кни-

зу, целесообразно проводить экстраоральный разрез. Вскрытие воспалительного очага при локализации его на 2-м "этаже" проводят по срединной линии или в проекции будущей верхней кожной складки (дугообразный), или в подчелюстной области по линии "безопасных" разрезов.

При распространении воспаления в подчелюстную область дугообразный разрез тканей осуществляют в проекции будущей кожной складки параллельно краю нижней челюсти. Эту складку определяют так: условно проводят горизонтальную линию, которая проходит по конической связке параллельно краю тела нижней челюсти к передним полюсам сосцевидных отростков. То есть по складке, образующейся при наклоне головы книзу. Эта линия является верхней границей шеи. По ней и проводится разрез тканей.

Медикаментозное лечение следует начинать не с антибиотикотерапии, а с де-токсикации, поскольку чем младше ребенок, тем опаснее следствия интоксикации. Критерием улучшения состояния ребенка в послеоперационный период является уменьшение признаков интоксикации.

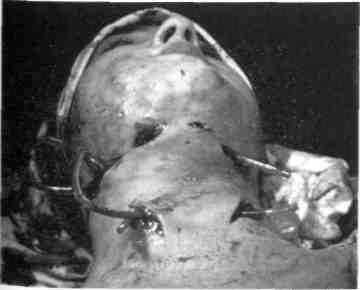

Анаэробная флегмона Жансуля-Людвига

Течение заболевания обусловлено участием в развитии его анаэробов (Clr. Perfringens, Act. Hystoliticus, Act. Aedematiens, Clr. Septicum, неспорогенные анаэробы). При ангине Людвига в процесс вовлекаются все ткани дна полости рта, а также крылочелюстное и окологлоточное пространства (рис. 50). Воспаление развивается стремительно. У детей наблюдается чрезвычайно редко, но является очень опасным. В клинике данного заболевания симптомы интоксикации преобладают над местными проявлениями.

Для флегмоны Жансуля-Людвига характерны такие патогномоничные симптомы:

- Крепитация тканей.

- Быстрое распространение инфильтрата вниз на шею и переднее средостение.

3. Отсутствие (при неприсоединении банальной микрофолоры) гноя при

вскрытии флегмоны.

- Гнилостный запах.

- При вскрытии определяются характерные изменения в тканях: клетчатка серо-зеленого, темно-бурого цвета, из тканей выделяется мутная, кровянистая (ихорозная) жидкость с пузырьками газа со специфическим запахом.

Рис. 50. Ребенок с анаэробной флегмоной Жансуля-Людвига после вскрытия очагов воспаления

Лечение ангины Людвига целесообразно осуществлять в условиях палаты интенсивной терапии. Сначала проводится вскрытие очага воспаления в тканях дна полости рта таким же доступом, как и при флегмоне этой области. Ребенку налаживают местный постоянный диализ раны растворами жидкостей, выделяющих кислород (перекись

11