Кроме того, внимание медицинских практиков и исследователей было больше сосредоточено на разнообразии болезненных проявлений, чем на проявлениях здоровья

| Вид материала | Документы |

СодержаниеРеабилитационный потенциал индивида Я. А. Сторожа нова, Л.И.Сальникова, Е.Л.Архипова. |

- Лекция №8. Система передачи и обработки информации, 210.99kb.

- Сказка о молодом специалисте, 76.61kb.

- Литература 10 класс, 173.73kb.

- Н. Н. Старыгина*, 371.61kb.

- А. Скляров Введение в драконографию, 286.84kb.

- Среди крупных произведений, входящих в творческое наследие Жуковского и поразительно, 426.44kb.

- Нетрадиционный урок как форма здоровьесбережения в начальной школе, 52.74kb.

- Определение запыленности воздуха на территории, закреплённой за школьным лесничеством, 183.05kb.

- Методические рекомендации Права ребенка в Российской Федерации и в Пермской области, 291.52kb.

- Узнать, какая погода на улице, довольно легко. Иногда беглый взгляд на небо может дать, 47.39kb.

Более широко профессиональная реабилитация определяется Через приобретение профессии или восстановление профессио-

нальной трудоспособности лиц, утративших в той или иной степени способность к труду, переобучение доступным профессиям, что способствует не только сохранению трудовых навыков в период лечения, но и ориентирует на возвращение профессионального статуса в обществе. Среди ее мероприятий — профессиональная ориентация, профессиональное образование, переобучение, трудовое устройство. Экономические условия переходного периода в России оказали разрушающее действие на систему трудовой терапии, однако сегодня зарождаются новые формы профессиональной реабилитации, например терапия занятостью (оккупационная терапия), которая выходит за пределы медицинских заведений и организуется в социально-реабилитационных центрах, обществах инвалидов, в клубах. Многие люди с нарушениями психического функционирования осваивают занятия, соответствующие их способностям: музыкальные, изобразительные, чтение, занятия прикладного характера (разнообразные народные промыслы, домоводство, кулинарию).

Усилия направляются не только на помощь больным в овладении навыками и на профориентацию, все более важным становится взаимодействие с сообществом, работодателями. Получает признание понятие защищенного трудоустройства психически больных и инвалидов, создаются специализированные мастерские по лозоплетению, ателье и другие предприятия. Роль специалистов, занимающихся профессиональной реабилитацией, заключается в посредничестве и защите трудовых прав больных людей, усилия общественных защитников направляются на приспособление рабочего места к их функциональным возможностям, организацию специальных цехов и предприятий для инвалидов, где условия труда и рабочий день могут быть облегчены. В процессе деятельности удовлетворяются разнообразные потребности людей. Кроме того, в трудовом процессе человек выражает и осуществляет себя самого, т. е. укрепляет свое психологическое здоровье. Поэтому профессиональная реабилитация имеет необходимое и самостоятельное значение. В последнее время появляются попытки растворить ее в социальной реабилитации. Это связано с тем, что для реализации задач профессионального восстановления все чаще становятся востребованными ресурсы сообщества.

Социальная реабилитация имеет ключевое значение, поскольку совпадает с основной целью системного процесса и обозначает восстановление или присоединение пациентов к внеболь-ничным социальным связям путем содействия их социальной коммуникации, самостоятельному образу жизни и самостоятельному проживанию, будничному и праздничному времяпровождению. Однако слишком общее понимание социальной реабилитации как восстановления социального статуса не проясняет конкретные методы и технологии, которые специалист

168

может применять на практике. Понятно, что социальным является все то, что окружает человека в обществе, а социальное окружение и его ресурсы являются главными агентами реабилитации индивида, причем определенный вклад вносят как микро-, так и макросоциум. Тем не менее мероприятия, в которых используется благоприятное воздействие социальной среды, должны быть соотнесены с частными трудностями больного.

Социальная реабилитация призвана решить проблемы социального функционирования, с которыми сталкивается психически больной человек. В действительности многие психические заболевания имеют тенденцию к хронизации, и хотя клиническая картина становится сглаженной, а острые рецидивы практически исключаются благодаря поддерживающим дозам современных нейролептиков, психические функции, особенно те, которые ответственны за социальное поведение, остаются нарушенными. Психическая неполноценность и высокий уровень социальной дезадаптации являются решающей причиной для установления инвалидности у лиц с психотическими нарушениями, умственной отсталостью, старческим слабоумием. По данным российских исследований, в общей структуре инвалидности инвалидность по психическому заболеванию занимает третье место и составляет около 10 %.

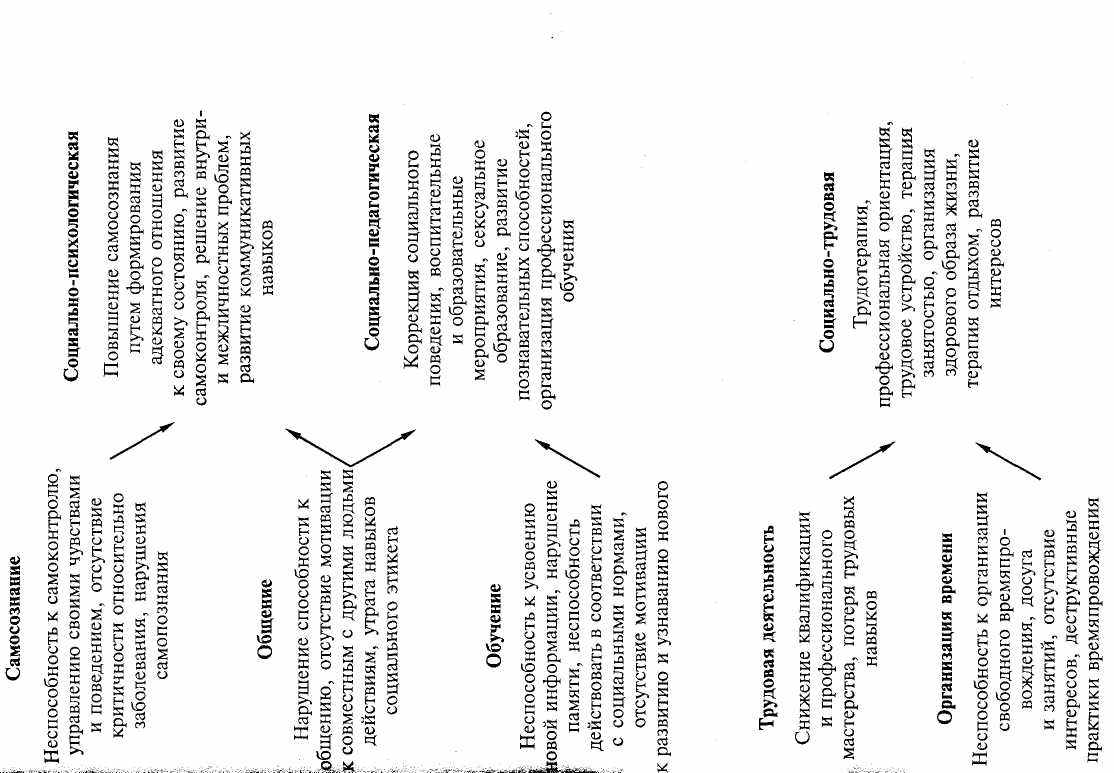

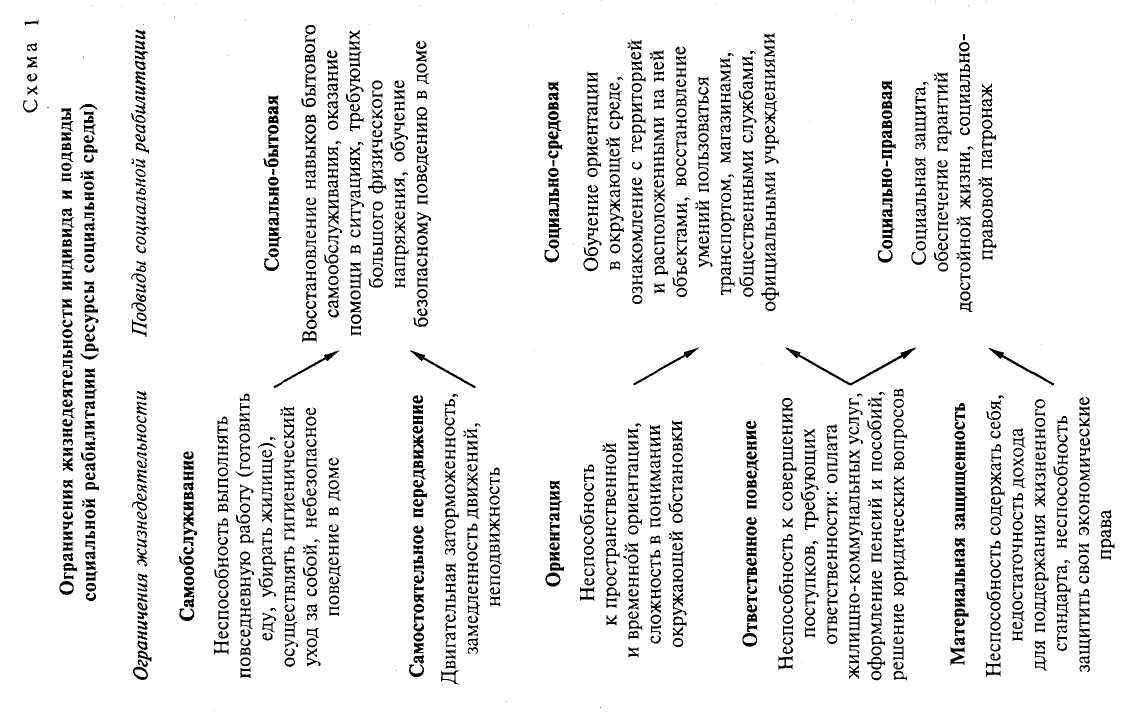

Существует множество определений инвалидности как ограничения возможностей, способностей, жизнедеятельности индивида, в том числе возникающих вследствие социальных и культурных барьеров. Относительно проблем психического здоровья можно выделить следующее определение. Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата способности или возможности самостоятельно обеспечить потребности личной и социальной жизни в силу психических или умственных нарушений, а также возникающих в связи с этим социальных барьеров.

Позиция специалиста, занимающегося реабилитацией, должна состоять в таком отношении к факторам социальной среды, при котором последние являются одновременно как ограничительными условиями, так и ресурсами. Только в этом случае появляется возможность рассмотреть подвиды социальной реабилитации как отвечающие на определенные потребности дезадаптированного в результате психической болезни человека.

Социальная реабилитация является обобщенным понятием, которое в свою очередь дифференцируется на сферы, соответствующие большинству проблемных зон больного человека: социально-бытовую, социально-средовую, социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-трудовую, социально-правовую реабилитацию. Степень востребованности каждого реабилитационного ресурса различна в зависимости от степени психического дефекта и социальных проблем. Естественно, что

169

при значительных поражениях и выраженной инвалидизации основное внимание следует уделять организации быта больного, поддержанию его дееспособности. В то же время умеренная степень психических нарушений позволяет человеку адаптироваться к окружающей среде с большим успехом, вплоть до трудоустройства или возможности жить самостоятельно.

Традиционные реабилитационные мероприятия дополняются новыми направлениями. Трудоустройство, как было показано, по-прежнему является приоритетом, но в то же время современная действительность предъявляет крайне высокие требования к исполнению гражданских функций — оформлению документов в официальных инстанциях, получению пенсий и пособий, пользованию льготами, осуществлению коммунальных платежей, оформлению права собственности. Все эти процедуры зачастую очень сложны для больного человека, живущего самостоятельно. Поэтому возрастает роль социально-правовой и социально-экономической защиты, социальной помощи.

В схеме 1 содержатся основные сферы ограничения жизнедеятельности психически больного и соответствующие им реабилитационные мероприятия.

Подход к социальной реабилитации, как вмещающей в себя практически все возможные мероприятия, которые предлагает современное общество для компенсации ограничений жизнедеятельности больного человека, оправдан в том случае, когда реабилитация реализуется в рамках социальных служб. В работе с психически больными, которую проводят специалисты по социальной работе и другие немедицинские специалисты, социальная реабилитация считается ведущей. И действительно, цели социально-бытовой, социально-средовой, социально-правовой и остальных подвидов социальной реабилитации отражают стремление к повышению социальной компетентности и социальной ценности больного. При этом отчетливо акцентируется адаптационный компонент — приспособление к окружающей среде с помощью социальных ресурсов, по крайней мере, достигаемое на внешнем уровне, а психологические ограничения и возможности остаются второстепенными. Поэтому именно психологическая реабилитация призвана активизировать личность больного в процессе восстановления, способствовать возвращению самоуважения, принятия себя, утверждения своего личного статуса. При ее проведении внимание уделяется субъективным факторам, таким, как самопознание, самооценка, характерологические особенности, психологические трудности и внутриличностные конфликты, восприятие болезни. В данном случае проводником изменений выступает не столько социальная среда, сколько сохранные стороны и личностный потенциал человека с нарушенным психическим здоровьем.

6.3. Психосоциальная реабилитация

В настоящее время большинство реабилитационных программ имеют психосоциальную направленность, которая наиболее адекватно отражает цели восстановления личного и социального статуса. Наблюдается все большее доминирование психосоциальной составляющей в деятельности психиатрических учреждений, что соответствует характеру дефицитов психически больных. Практически все воздействия терапевтического и реабилитационного этапов осуществляются опосредованно через психику больного и его окружение. Поэтому оправданным является представление о психосоциальной реабилитации как вмещающей в себя многочисленные трудотерапевтические, социально-правовые, психотерапевтические и другие мероприятия. Технологически она находит применение в ясно структурированных модулях психообразования, тренингах социальных навыков, модулях независимого проживания, модулях организации занятости и других организованных формах.

Истоки активно развивающихся в России технологий психосоциальной реабилитации находятся в психосоциальной теории, которая в равной мере учитывает психодинамический и когнитивный принципы в психотерапии, а также теорию развития сообщества и системный подход в социальной работе. По этой концепции все не-биологические методы воздействия являются, по существу, психосоциальными, т.е. ориентированными наличность человека и на его окружение. В этом и заключается истинная комплексность подхода. Специализированные программы психосоциальной реабилитации имеют четкие организационные основы и базу реализации — стационарные и диспансерные учреждения психиатрического профиля. Вместе с тем отдельные ее элементы вполне могут быть реализованы и за пределами специализированных учреждений, например в центрах социального обслуживания, которые постепенно включают группы психических больных в свои реабилитационные программы. Опыт последних пяти лет показывает, что эта относительно новая для нашей страны концепция заслужила признание во многих регионах России благодаря надежным теоретическим основам, ориентированным на реальность. Согласно И.Я.Гурович, Я.А.Сторожаковой, психосоциальная реабилитация обозначает восстановление нарушенных или формирование новых когнитивных, мотивационных и эмоциональных ресурсов личности у психически больных с трудностями социальной адаптации в целях интеграции их в общество.

Таким образом, акцент вновь делается на повышение адаптивности, однако решающими в процессе восстановления признаются личностные ресурсы, которые включают навыки самопознания, социального взаимодействия, решения проблем, совла-

дания с трудностями и многие другие. Действительно, в процессе болезни утрачиваются многие операциональные навыки и способности, от сложных, таких, как способность к ораторскому искусству, до простых, например навыков приготовления пищи, и элементарных — гигиены тела. Опыт человека, накопленный в течение жизни, также становится неактуальным, теряется в болезни. Страдают многие психические функции — память, внимание, мышление. Иногда могут наблюдаться атрофические явления, связанные с распадом психической деятельности, а исход болезни не всегда благоприятен. Поэтому необходимы технологии как можно более полного восстановления утраченного качества жизни, чтобы люди с психическими расстройствами могли если не излечиться полностью, то функционировать на максимально возможном для них уровне.

Психосоциальная реабилитация направлена на восстановление поврежденных способностей, вооружение больного человека необходимыми для существования в социальной среде навыками. Среди задач психосоциальной реабилитации — задействовать сохранные стороны личности больных и создать на этой основе достаточно высокий уровень мотивации к позитивным изменениям, сформировать сознательное отношение к лечению и ответственность за свое поведение. В связи с этим основным условием успешности реабилитации является привлечение больного человека к активному участию в процессе восстановления, поэтому его личность становится главным инструментом изменений. Это тем более важно, поскольку психосоциальная реабилитация предполагает прогрессивное улучшение социального функционирования, ведущее к самостоятельному и независимому жизнеобеспечению.

Предполагается, что психосоциальная реабилитация может проводиться в три стадии или этапа. Первый этап, который обсуждался в рамках интервенции, — это этап активных восстановительных воздействий, т.е. этап психосоциальной терапии. Фактически на этой стадии происходит интенсивное вмешательство с использованием множества психосоциальных индивидуальных и групповых методов, направленных на восстановление когнитивных, мотивационных, эмоциональных ресурсов индивида, а также на развитие навыков социальной адаптации. Психосоциальная терапия может начаться во время пребывания больного в стационаре или организована в рамках независимого проживания.

Второй этап— этап практического освоения приближенных к прежним или новых для пациента ролевых функций и социальных позиций. Задача практического освоения отвечает принципам тренинга — «освоил в безопасных условиях, попробуй в реальных обстоятельствах». В масштабе жизненных перемен речь идет о постепенном восстановлении самостоятельности и

» личной ответственности. Постепенное освоение обозначает генерализацию, т. е. обобщение и распространение восстанавливаемых навыков, умений и знаний на все сферы жизни с постоянным усложнением задач. Например, при возвращении навыков самостоятельного проживания при соответствующем развитии организационных форм снятие ограничений выглядит следующим образом: стационар длительного пребывания — реабилитационное отделение — временные места проживания (общежитие) — защищенные группы проживания — собственное жилье. Аналогично происходит восстановление трудового статуса: трудовая терапия в больничных условиях — предприятия для лиц с определенными нарушениями — защищенные рабочие места — работа, предоставляемая на общих основаниях.

Третий этап — этап закрепления и поддержки полного или частичного социального восстановления. На этой стадии психосоциальная реабилитация направлена на повторение достигнутого успеха и постоянное обращение к помощи всякий раз, когда возникает в ней необходимость, поскольку эффект большинства образовательных, тренинговых и других программ сохраняется лишь определенное время, а симптомы могут периодически обостряться. Кроме того, доказано, что изменения происходят вначале в относительно быстром темпе, но с течением времени ослабляются. В этом случае необходимо проводить психосоциальную поддержку.

Концепция психосоциальной реабилитации в качестве системы восстановления характеризуется определенными принципами.

- Процесс психосоциальной реабилитации может быть начат

на любом этапе оказания психиатрической помощи, вне острых

состояний, однако прогноз более благоприятен при более раннем

начале психосоциальной терапии. Для различных групп больных

определяют три направления психосоциальной работы. Первое

направление связано с работой с недавно заболевшими людьми,

т. е. предполагает вмешательство сразу после первого психотиче

ского эпизода. Второе направление развивается в целях вторичной

профилактики, предупреждения повторных обострений и регос-

питализаций. Частые госпитализации пациентов требуют привле

чения многих ресурсов и средств психиатрической помощи, по

этому возникает необходимость в разработке специальных восста

новительных программ для этой категории. Третье направление

связано с большим числом больных с длительным, иногда мно

голетним, пребыванием в стационарах. Такие пациенты условно

названы «оседающими», а главной реабилитационной задачей в

этих случаях выступает развитие навыков независимого прожива

ния в противоположность госпитальному.

- Необходимо формулировать цель каждого вмешательства с

определением временного периода для придания структуры и от-

ветственности процессу психосоциальной реабилитации. Психосоциальные вмешательства должны быть, во-первых, дифференцированы и направлены на достижение конкретной цели и, во-вторых, ограничены во времени. В психосоциальной реабилитации этим условиям наиболее полно соответствует деление программ на отдельные модули: психообразовательный модуль, модуль развития навыков общения, модуль самостоятельного проживания, модуль организации занятости.

- Выбор формы вмешательства для каждого больного должен

осуществляться в соответствии с особенностями психосоциальной

проблематики. Предполагается, что каждое психиатрическое учреж

дение в идеальном варианте должно располагать несколькими по

стоянно работающими и выполняющими разные задачи группами.

В случае если наблюдаются группы со смешанными проблемами,

необходимо сочетать различные по содержанию занятия, направ

ленные как на развитие общения, так и на повышение знаний о

болезни и формирование инструментальных навыков.

- Последовательность психосоциальных воздействий осуще

ствляется с учетом все большего приближения к обычным жиз

ненным требованиям и достижению социальной компетентности.

Этапность реабилитационного процесса должна приводить к дос

тижению конечной цели — независимости и повышению соци

ального статуса психически больных. Вместе с тем учитывается

максимально возможный уровень восстановления для каждого

индивида, так, при высокой степени сохранности личности про

межуточные реабилитационные формы могут не использоваться,

и наоборот.

- При завершении каждого этапа или всей программы психо

социальной реабилитации следует обращать внимание на необхо

димость поддерживающих непрерывных или периодических пси

хосоциальных воздействий. Этот принцип подчеркивает роль пси

хосоциальной поддержки, ведения индивидуального случая и пат

ронирования людей с психическими расстройствами.

Эффективным примером психосоциальных реабилитационных технологий является модуль независимого проживания. Восстановление навыков самостоятельного проживания особенно важно для хронически больных, которые после длительного пребывания в стационарных учреждениях или проживая отдельно, испытывают сложности в выполнении повседневных действий по самообслуживанию, стирке и уборке, приготовлении пищи и других навыках самообеспечения. Поэтому в состав групп, участвующих в модулях независимого проживания, входят прежде всего больные с длительной госпитализацией и утратой или выраженным снижением навыков повседневной жизни и самообслуживания, а также социально дезадаптированные хронические больные в амбулаторных условиях, в особенности одиноко проживающие.

Основные цели модуля независимого проживания сводятся к следующему:

- формирование/восстановление навыков личной гигиены;

- формирование/восстановление навыков самообслуживания;

- формирование/восстановление умений ориентироваться в

некоторых житейских ситуациях.

Несмотря на то, что этот модуль предназначен для восстановления утраченных или обучения новым элементарным бытовым навыкам, групповая форма занятий помогает также реализации задач социальной адаптации. Так, в условиях группового обучения происходит усвоение и закрепление навыков общения и уверенного поведения, ведется поиск стратегии решения проблем, формируются способы ответственного социального поведения. После участия в модулях независимого проживания пациенты становятся подготовленными к включению в более сложные модули: группы тренинга коммуникативных и социальных навыков, модули организации занятости и другие.

Метод работы включает проведение теоретических (лекционных) и практических (для освоения) занятий. Кроме того, в модуле предусмотрены домашние задания с целью закрепления умений. При отработке навыков следует помнить общие правила:

- определение степени знакомства пациента с навыком, пред

ставления о навыке и мотивации к его овладению;

- описание навыка, т. е. дать определение навыка, охарактери

зовать его значение, смысл и пользу для пациента, а также опи

сать основные действия, составляющие навык;

- отработка навыка по принципу «рассказать—показать—вы

полнить» по каждому блоку действий (3 — 4), составляющих на

вык;

- тренировка навыка, т. е. повторение всех действий навыка в

нужной последовательности до полного овладения им;

- рефлексия навыка, анализ обратной связи относительно при

менения навыка, личное мнение самого пациента.

Содержание модуля составляют несколько основных тем, составляющих основу самообслуживания и жизнеобеспечения:

- знакомство;

- формулирование и достижение личных целей;

- личная гигиена (использование моющих средств, уход за

телом, зубами, волосами, кожей);

- режим дня (зарядка, физкультура, режим сна);

- правильное питание (энергетическая ценность продуктов,

сбалансированность пищи, питьевой режим);

- приготовление пищи (выбор способа тепловой обработки

и рецепта приготовления, условия приготовления пищи, ку

хонная посуда, плита, холодильник);

- оплата коммунальных услуг;

- бережливость и экономия (распределение денежных

средств);

- одежда (выбор одежды, уход за одеждой, чистка и стирка

одежды, глажение, уход за обувью);

- порядок в квартире (уборка, генеральная уборка);

- правила поведения (в транспорте, на улице, общение по

телефону, подарки);

- правила поведения в экстренных случаях (электробезопас

ность, дежурные службы, телефоны доверия, первая помощь)1.

6.4. Индивидуальная программа реабилитации

Индивидуальная программа реабилитации представляет собой форму практической реализации принципов и методов восстановления нарушенных или утраченных психических функций, а также улучшения социальной интеграции больного человека. Раньше исследователи затрагивали лишь общую реабилитационную стратегию психиатрической или социальной службы, в которой предполагалось участие всего контингента пациентов или клиентов, сегодня же требуется ее формализация и структурирование, а также максимальная индивидуализация плана воздействий. Поэтому большое значение придается составлению программы, детально определяющей, что, зачем, каким образом и когда будет происходить в процессе реабилитации, а также кто выступает в качестве организатора, исполнителя необходимых мероприятий.

Относительно проблем психического здоровья индивидуальная программа реабилитации — это комплекс оптимальных для индивида реабилитационных мер, включающий конкретные формы, способы, средства, сроки и длительность проведения мероприятий, направленных на восстановление личного и социального статуса больного человека.

Реабилитационный потенциал индивида — возможный для конкретного больного уровень компенсации нарушений психического и социального функционирования.

Важнейшими принципами программы реабилитации выступают четыре взаимосвязанных критерия: индивидуальность, комплексность, преемственность и контрактность. Программа создается для каждого индивида в соответствии с клиническим и социальным диагнозом, степенью поражения, а также сохранно-

С

м.: Я. А. Сторожа нова, Л.И.Сальникова, Е.Л.Архипова. Модуль независимого проживания для хронически психически больных // Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации психически больных / Под ред. И.Я.Гуровича, А. Б. Шмуклера. — М., 2002.

м.: Я. А. Сторожа нова, Л.И.Сальникова, Е.Л.Архипова. Модуль независимого проживания для хронически психически больных // Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации психически больных / Под ред. И.Я.Гуровича, А. Б. Шмуклера. — М., 2002.стью психических и социальных функций. В данном случае решающее значение имеет его реабилитационный потенциал.

Индивидуальный подход подтверждает, что нарушенные или утраченные навыки в одной сфере необязательно исключают успешное выполнение других видов деятельности. Порой индивидуальные ресурсы при тяжелых поражениях психики могут быть неожиданно богатыми и разнообразными. При сужении интересов можно обнаружить сохранность трудовых навыков, вплоть до профессионального мастерства, что способствует успехам в трудовой деятельности. Неспособность к повседневной рутинной работе по самообслуживанию, неусидчивость и сложность концентрации могут соседствовать с высокой социальной активностью, развитыми коммуникативными навыками, которые находят применение в группах самопомощи пациентов. Что касается социального окружения, при наличии благоприятного, доброжелательного, теплого отношения к больному человеку близких, этот ресурс особенно необходимо использовать в реабилитационной работе, обучив членов семьи навыкам взаимодействия и понимания больного родственника.

Комплексность является ключевым принципом программы, так как соответствует разнообразию реабилитационных мероприятий и видов реабилитации в целом. Медицинские, социальные, психологические и профессиональные направления восстановительной деятельности предполагают совместные усилия различного рода профессионалов, привносящих свой вклад в разработку и осуществление программы индивидуальной реабилитации. Комплексность также подразумевает непрерывность восстановительных мероприятий, их постоянное выполнение.

Преемственность важна, поскольку реабилитационный процесс характеризуется этапностью. Прежде всего преемственность предполагает наличие взаимосвязей между диагностической, терапевтической и реабилитационной стадиями в единой деятельности по охране психического здоровья. Комплексный диагноз, включающий как клинико-функциональные, так и психосоциальные данные, является основой, поэтому иногда социальный паспорт, план интервенции и программа реабилитации представляются как единое целое, а процедура формализации упрощается, ограничиваясь созданием общей реабилитационной карты. Кроме того, сегодня становится очевидным, что процесс вмешательства должен завершаться стадией оценки эффективности, в данном случае реабилитационной части, а также всего процесса в Целом, поскольку его части становятся взаимозависимыми.

Контрактность индивидуальной программы реабилитации обозначает активизацию самого больного, формирование мотивации восстановления и ответственности за результат. Программа отражает как восприятие специалистом проблем и потребностей кли-

ента, так и его способности и приоритетные ценности, поэтому в обязательном порядке она обсуждается совместно пациентом и специалистом. Информированное согласие больного на участие в программе в целом, в ее отдельных мероприятиях и определение степени своей собственной ответственности за успехи и неудачи, активность в разработке программы являются составляющими соглашения, которое заключается совместно с реабилитируемым индивидом, а затем им подписывается. В процессе реализации программы необходимы партнерские отношения, основанные на доверии и сформированной на первом этапе мотивации.

Индивидуальная программа реабилитации в наилучшем варианте принимает формализованный вид карты, схемы или любого другого вида записи. Формализация способствует лучшему представлению о том, над чем и какими методами следует работать, как отследить эффективность подобного вмешательства. Современная стратегия реабилитации опирается на четкий план с элементами мониторинга состояния и контроля эффективности программы, что становится не просто желательным, но обязательным компонентом психиатрического лечения.

Программа может содержать различные блоки согласно видам реабилитационного воздействия. Их сочетание зависит как от профиля службы, так и от проблем индивида. Например, индивидуальная программа может включать следующие блоки: медицинский и психосоциальный; медицинский, психологический, социальный, профессиональный; социально-бытовой, социально-средовой, социально-педагогический, социально-правовой, социально-психологический, социально-трудовой. Эти варианты также обусловлены участием в реабилитационной работе определенного круга специалистов. При составлении программы удобно использовать табличную форму записи, подобно следующей (табл. 8).

Подобная форма составления программы будет тем эффективней, чем более конкретно и подробно будут расшифрованы цели, превращенные в задачи, а затем в мероприятия и меры, чем точнее будут определены временные сроки и способы оценки результата. Детализация задач может иметь следующий вид: «Готовить пищу один раз в день или 2 — 3 раза в день, вступить на этой неделе в клуб (собаководства, шахматный), приходить в психотерапевтическую группу 2 раза в неделю, гулять ежедневно в течение часа, посещать врача 1 раз в месяц» и т.д. Этот пример показывает, что пациент вполне может быть исполнителем определенных задач. Чаще всего назначается и ответственный специалист, например менеджер случая (персональный менеджер, пользуясь зарубежной терминологией), активно участвующий в создании, заполнении, реализации и мониторинге индивидуальной программы реабилитации.

Таблица 8

| Цели | Мероприятия | Методы | Исполнитель | Сроки | Результат |

| 1. Снятие | Амбулатор- | Поддер- | Психиатр, | День, | Достигнут |

| обостре- | ное посе- | живаю- | трудотера- | неделя, | (частично/ |

| ний | щение, | щие | певт, | месяц | полностью) |

| 2. Восста- | процедуры, | фармако- | клиент | | не достигнут |

| новление | работа в | терапия, | и т.д. | | |

| трудовых | мастерской | трудо- | | | |

| навыков | и т.д. | терапия | | | |

| 3. Улуч- | | и т.д. | | | |

| шение | | | | | |

| самоконт- | | | | | |

| роля | | | | | |

| 4. Восста- | | | | | |

| новление | | | | | |

| навыков | | | | | |

| самооб- | | | | | |

| служива- | | | | | |

| ния | | | | | |

| 5. Восста- | | | | | |

| новление | | | | | |

| навыков | | | | | |

| общения | | | | | |

| и т.д. | | | | | |

6.5. Психиатрическая бригада: значение и функции

В реализации комплексной программы индивидуальной реабилитации, обладающей целостным характером, необходима совместная работа многих профессионалов. Работа в психиатрической команде получила название бригадного метода, или многопрофильной, полипрофессиональной бригады, единые и целенаправленные усилия которой особенно важны на стадии возвращения пациента к прежнему состоянию, его адаптации к социальной среде. Необходимость бригадной работы продиктована комплексным характером воздействия, и сотрудничество членов терапевтической команды начинается во время диагностики и оценивания. На стадиях профилактики и интервенции роль психиатрической бригады также существенна, особенно если обязанности и общая позиция специалистов позволяют им прилагать максимальные усилия для сохранения психического здоровья. Различные специалисты, объединенные в группы помощи при чрезвычайных обстоятельствах, оказывающие неотложную психиатрическую помощь на выезде, представляют собой яркий пример бригады.

Несмотря на то что многопрофильная бригада преследует общие цели, а именно решение проблем психического здоровья и

социального функционирования клиента, сохраняется индивидуальная ответственность специалистов, поэтому деятельность распределяется таким образом, чтобы способности и профессиональная компетентность каждого из них нашли применение. Участники терапевтической команды должны воспринимать всю полноту информации о больном и окружающей его обстановке в аспекте своих профессий. В то же время их сотрудничество предполагает скорее взаимозависимость, чем независимость или зависимость. Отличительной особенностью психиатрической бригады является и отношение к пациентам как к субъектной группе, несущей свою долю ответственности в процессе оздоровления. Подобные требования осуществления бригадной работы во многом отвечают принципам создания и развития терапевтического сообщества в стационарах, но они тем более важны для внестационарных форм помощи.

Функции специалистов распределяются согласно должностным обязанностям и в соответствии с задачами реабилитационного процесса. Стандартный вариант работы психиатрической бригады может выглядеть следующим образом. Врач-психиатр (врач-психотерапевт) в бригаде использует психофармакотерапию, обеспечивает индивидуальную и групповую психотерапию и консультирование, поддерживает неформальное общение с пациентами и способствует формированию терапевтической атмосферы. Клинический психолог в составе многопрофильной бригады, оказывающей психиатрическую и психотерапевтическую помощь, проводит работу по коррекции отклонений в развитии пациента, оказывает психологическую помощь не только пациенту, но и его близким и медицинскому персоналу в решении личностных, профессиональных и бытовых проблем. Кроме того, психолог совместно с врачом занимается профессиональной ориентацией пациента с учетом его ценностных установок, способностей, ситуативных возможностей и актуальных планов. Специалист по социальной работе и социальный работник организуют индивидуальную и групповую работу с пациентом, направленную на улучшение его социальной адаптации, а также тренинг коммуникативных навыков, и взаимодействуют с организациями, оказывающими социальную помощь. Совместно с врачом и клиническим психологом они создают терапевтическую среду, группы по интересам, осуществляют клубную работу, занимаются формированием у пациентов ответственности за свое поведение в обществе, способствуют улучшению их социального функционирования в семье, школе, неформальных группах, производственных коллективах. Соответственно определяются функции врачей общего профиля, среднего и младшего медицинского персонала, социального педагога, трудотерапевта, физкультурного инструктора и других включенных в бригаду специалистов.

Особое значение имеет организация многопрофильной бригады, поскольку уточнение функциональных обязанностей не всегда приводит к продуктивной командной работе. Помимо распределения задач любая группа также подразумевает ролевое разделение, а в случае специализированной реабилитационной помощи право вести процесс может оспариваться многими профессионалами. Существуют две опасности, которые могут осложнить совместную работу и препятствовать достижению общей цели — восстановлению социального благополучия психически больного человека. Это жесткая иерархия и размывание ролей.

Следует помнить, что бригадная работа возможна, если происходит отход от типичной модели медицинского доминирования, которая характерна для внутрибольничной иерархии, где врачебное руководство подчиняет других специалистов медицинских и не-медицинских профессий. Роль врача в медицинской реабилитации выступает действительно одной из ключевых, однако она необязательно является ведущей. Встречается и противоположная ситуация, когда, например в реабилитационной службе, обязанности врача-психиатра сводятся к назначению курса медикаментозного лечения и патронаже пациентов не более одного раза в неделю, что может расцениваться как психиатрическое попустительство. Деструктивным может быть и такое состояние бригады, когда различные специалисты конфликтуют на протяжении длительного периода, стремясь занять место лидера. Равноправие участников, смена руководства, развитие эгалитарной структуры помогают избежать внутреннего распада команды. Всегда помня о конечной цели — социальном благополучии, необходимо принимать в расчет предпочтения самого пациента относительно контактов со значимым для него специалистом и человеком.

Также необходимо избегать смешения ролей и функций в бригаде. Действительно, бригадная работа часто приводит к повышению квалификации в смежном виде деятельности: психологи начинают учитывать социальный контекст и работать с родственниками больного, социальные работники осваивают методы групповой работы с пациентами, психиатры становятся менеджерами помощи, в том числе социальной. Однако это может привести к размыванию области узкой специализации, утрате профессиональных навыков и к снижению удовлетворенности работой. Поэтому в идеальном случае бригада должна представлять собой, с одной стороны, сплоченное объединение, а с другой — поле с междисциплинарными границами.

Роль социального работника в команде может выходить за пределы решения проблем пациента и взаимодействия с ним. Некоторыми авторами специалисту по социальной работе присваивается исключительная компетенция внутри бригады, как координатора и посредника между различными дисциплинами и про-

фессиями, специалиста, который переводит теоретические положения в действия, связывает бригаду с повседневным социальным контекстом клиента. В этих задачах социальный работник использует приобретенные навыки установления хороших отношений с клиентами и коллегами, среди которых главными являются эмпа-тия и уважение точки зрения других.

Оценка бригады и ее работы

А. Бригада:

- мы ясно понимаем задачи, цели и назначение бригады;

- как бригада, мы знаем: что и как мы будем делать;

- мы сотрудничаем и работаем совместно друг с другом;

- цели бригады для нас важней, чем индивидуальные цели

каждого;

- роль лидера бригады переходит от одного члена к другому;

- собрания бригады отлично посещаются, они действенны и

полезны;

- если в бригаде возникает конфликт, он используется конст

руктивно;

- члены бригады хорошо понимают друг друга;

- члены бригады проводят все свое время вместе;

- бригада оценивает свою работу и следит за ее качеством;

- члены бригады терпимы друг к другу;

- члены бригады доверяют друг другу.

В. Члены бригады:

- мне нравится быть членом этой бригады;

- я чувствую, что работа в этой бригаде поможет мне приоб

рести навыки, работать лучше;

- если я буду хорошим членом этой бригады, это улучшит пер

спективу моей последующей карьеры;

- я максимально использую свои функциональные навыки и

навыки работы с людьми;

- сотрудничество с другими членами бригады — это необхо

димость;

- моя работа в бригаде помогает ей выполнить ее задачу;

- я очень стараюсь работать вместе с другими членами брига

ды так, чтобы конфликт приводил к росту;

- цели бригады для меня важнее, чем мои собственные;

- я доверяю другим членам бригады;

- я стараюсь общаться с другими членами бригады так, чтобы

все было ясно и наше общение было эффективно.

В практическом воплощении работа психиатрической бригады может заключаться в еженедельных или ежедневных собраниях и рабочих встречах, на которых обсуждаются первоначальные клинический и социальный диагнозы, проблемы пациентов

в процессе лечения, планы реабилитации, эффективность проводимых мероприятий. Составляются индивидуальные расписания встреч с клиентами и членами их семей, обсуждаются успехи и неудачи, перспективы реабилитационной работы. Важно предоставить слово или право на проведение отдельной встречи каждому специалисту, принимающему участие в бригадном методе.

По некоторым оценкам, внедрение многопрофильной бригады наряду с созданием терапевтического сообщества и другими методами позволяет снизить объем фармакотерапии на 30 — 40 %, а также уменьшить число повторных госпитализаций и обращений за психиатрической помощью. Бригадный метод позволяет также легче решать задачи окончательного статусного восстановления пациентом.

6.6. Психиатрия сообщества и общественно ориентированная психиатрическая служба

Открытие социальной психиатрии, поворот к общественному обсуждению проблем психического здоровья считаются без преувеличения третьей революцией в истории психиатрии. Первая случилась после средневекового реакционного периода, когда сумасшествие стало признаваться болезнью, а не результатом колдовства. Вторым революционным открытием был психоанализ З.Фрейда (начало XX в.). Наконец, общественная психиатрия изменила не только психиатрическую науку и практику, но и организацию социальных отношений. Развитие внебольничных форм помощи позволило отказаться от изоляции, а частично и от маргинализации психически больных людей. Поэтому к концу XX в. интеграционные практики, помогающие больному вернуться в общество, способное принять его, развились настолько, что стали серьезной альтернативой узкомедицинскому подходу.

Психиатрия сегодня все более ориентируется на превентивный компонент, при этом терминологический концепт психической болезни уступил место определениям психического здоровья, а центры психического здоровья в ряде стран заменили психиатрические лечебницы. Кроме того, социальная психиатрия построена на приоритете реабилитации, и в практической деятельности все заметнее попытки, направленные на развитие внебольничных возможностей, создание социально ориентированных служб и использование ресурсов местных сообществ.

Как упоминалось ранее, деинституциализация — это своеобразная философия и идеология, проповедующая, с одной стороны, отказ от госпитализации в тех случаях, когда это возможно, а с другой стороны, сопутствующий процесс развития альтерна-