Методология аналитического обоснования развития сельского хозяйства на базе статистического мониторинга

| Вид материала | Диссертация |

- Методология статистического мониторинга и анализа инвестиционного развития региона, 742.62kb.

- Программа развития сельского хозяйства, 1233.36kb.

- Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 264.7kb.

- Обоснование прогнозных сценариев развития птицеводства (теория, методология и практика), 1893.05kb.

- Впоследнее время много говорится о защите отечественного производителя, 515.69kb.

- Положение о государственном учреждении «Управление сельского хозяйства Алматинской, 155.68kb.

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков, 1233.76kb.

- Реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на территории Курской, 140.41kb.

- Доклад на коллегию гусх, 240.2kb.

- Семинарских/ практических занятий Тема Статистическое наблюдение Методология организации, 113.64kb.

Содержание диссертационной работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели исследования и решаемые задачи, определен объект исследования, информационная база, раскрыта научная новизна и результаты работы, выделена практическая значимость.

В первой главе «Теоретико-методологические подходы к исследованию процессов функционирования и развития сельского хозяйства региона» дано авторское определение эффективного развития сельского хозяйства региона, как объекта статистического наблюдения и анализа; обобщены взгляды отечественных и зарубежных ученых на понятийный аппарат, применяемый для определения и анализа процессов развития сельского хозяйства; систематизированы научно-практические подходы к оценке развития сельского хозяйства региона как комплексу факторов государственного, регионального и рыночного регулирования.

Во второй главе «Анализ информационно-методического обеспечения управления развитием сельского хозяйства региона» проанализированы существующие методология и практика статистического исследования процессов развития сельского хозяйства региона; обобщены методологические и социально-экономические результаты сплошного обследования сельского хозяйства (по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП)); выявлены методологические, организационно-технологические и методические проблемы статистики и информационно-аналитического обеспечения управления развитием сельского хозяйства.

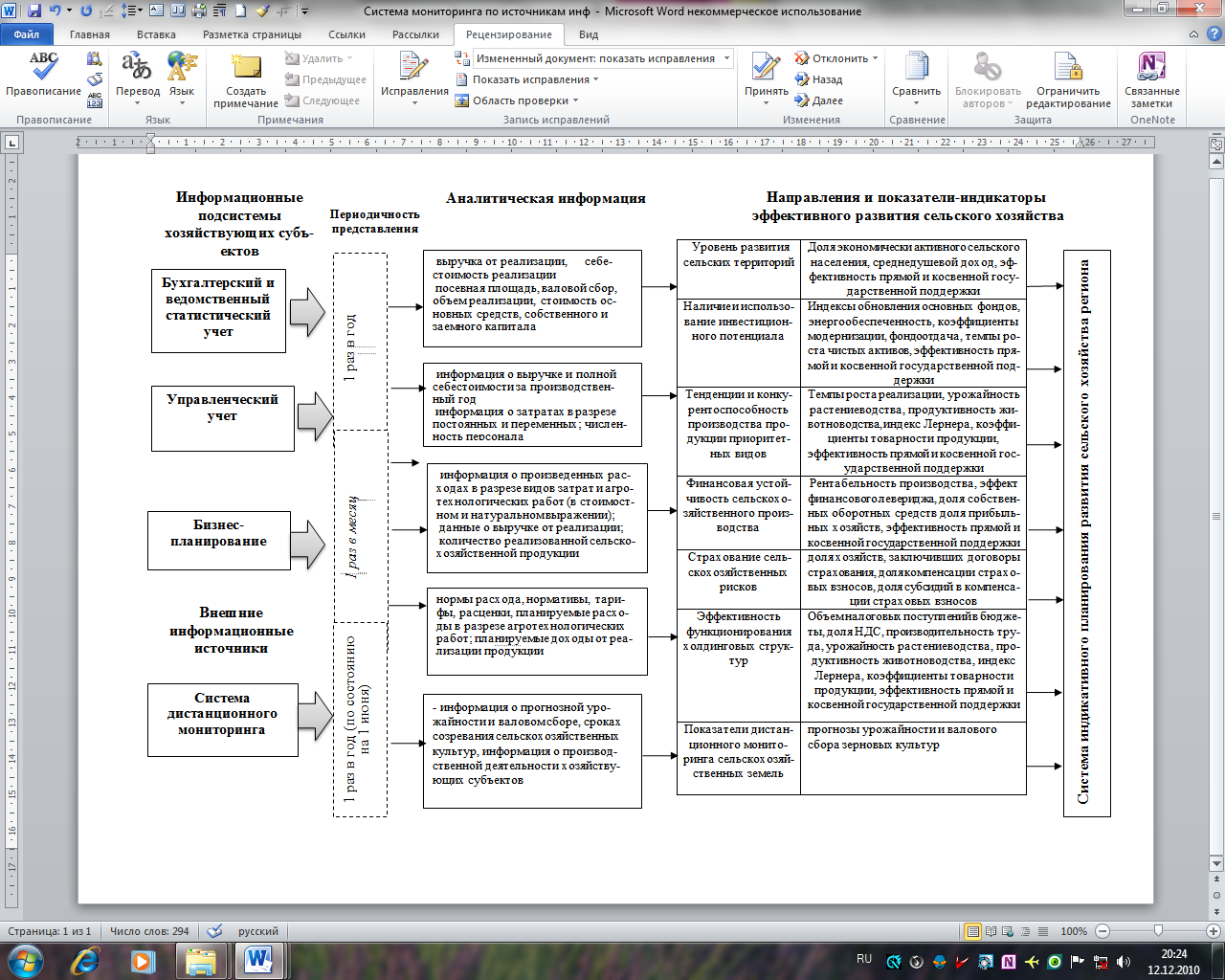

В третьей главе «Разработка концептуальных подходов к аналитическому обоснованию эффективного развития сельского хозяйства» разработана методологическая схема процесса аналитического обоснования эффективного развития сельского хозяйства региона на базе статистического мониторинга. Предложена концепция статистического мониторинга на основе использования централизованной системы унифицированного сбора первичной статистической информации, определены приоритетные направления и показатели-индикаторы мониторинга. Разработана схема информационных потоков, в которой отражена взаимосвязь источников информации от уровня хозяйствующего субъекта и системы дистанционного мониторинга с системой индикативного планирования на уровне региона. Предложены методы оценки качества информационных ресурсов.

В четвертой главе «Анализ и оценка перспектив развития сельского хозяйства региона» рассмотрены методологические вопросы аналитического обоснования и результаты апробации авторской методики экономико-статистического анализа развития сельского хозяйства Белгородской области: проведен анализ сильных и слабых сторон сферы сельского хозяйства Белгородской области, определена его инвестиционная привлекательность, обоснован кластерный подход в развитии сельского хозяйства, дана оценка институциональных сдвигов в его развитии за период 1954-2009 гг., проанализировано состояние и перспективы формирования конкурентного рынка сельскохозяйственной продукции; проанализирована взаимосвязь факторов государственного регулирования развития малого агробизнеса; дана оценка эффективности механизмов государственной поддержки.

В пятой главе «Статистический инструментарий определения приоритетных направлений и оценки эффективности управления развитием сельского хозяйства региона» предложены методика прогнозирования валового регионального продукта сельского хозяйства на основе показателей статистического мониторинга, а также инструментарий для выявления приоритетных направлений прямой и косвенной поддержки развития сельского хозяйства с учетом региональной специфики и окупаемости бюджетных средств.

В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследования, сформулированы выводы, изложены основные научные и практические результаты, характеризующие вклад автора в развитие методологических и практических основ научного направления статистического мониторинга эффективного развития сельского хозяйства в региональном аспекте.

Основные результаты исследования, выносимые на защиту

- Метод научного обоснования развития сельского хозяйства региона на базе концепции статистического мониторинга, создания региональной системы статистического мониторинга и разработки статистического инструментария для анализа и оценки эффективности управления развитием сельского хозяйства на базе мониторинга с учетом региональной специфики

Научной базой для проведения углубленных исследований, обеспечивающих дальнейшее совершенствование теории и практики в области статистического мониторинга развития сельского хозяйства региона, послужил анализ понятийного аппарата, обобщение, систематизация и конкретизация уже имеющихся взглядов в российской и зарубежной экономической науке. В диссертации обобщены результаты проведенного ретроспективного исследования этапов и направлений развития наблюдения, учета и экономического анализа, которые, в конечном счете, определили и способствовали становлению современной теории и практики анализа развития сельского хозяйства, основанных на мониторинге с учетом потребностей развития различных институциональных подсистем и стратегических пользователей информации для решения приоритетных целей и ситуационных задач развития отрасли, региона и государства в целом.

В связи с усилением роли регионов в российской и мировой экономике выделено приоритетное значение регионального аспекта статистики сельского хозяйства. Систематизированы научно-практические подходы к оценке развития сельского хозяйства региона как комплексу факторов государственного, регионального и рыночного регулирования. Выделение специфических факторов, поддающихся государственному и региональному регулированию, позволяет включить показатели-индикаторы этих процессов в систему статистического мониторинга развития сельского хозяйства с целью оценки эффективности региональной политики.

Опыт проведения статистических наблюдений за развитием сельского хозяйства в странах Евросоюза также подтверждает перспективность развития региональной статистики сельского хозяйства с учетом национальных и региональных особенностей. Региональная статистика сельского хозяйства должна основываться на данных сплошного обследования по проблемным направлениям развития сельского хозяйства. Федеральное статистическое наблюдение в сфере сельского хозяйства должно базироваться, в основном, на выборочном обследовании и результатах региональных наблюдений. В процессе исследования были выявлены общие международные проблемы статистического наблюдения за развитием сельского хозяйства:

- создание полного каталога хозяйствующих единиц как основы формирования достоверного наблюдения;

- методологические проблемы определения статистических показателей от уровня первичных данных до сводных показателей в СНС;

- повышение качества статистического наблюдения и оценка влияния субъективных факторов;

- необходимость применения единой общеевропейской методологии в статистике сельского хозяйства;

- своевременность выявления и устранения возможных ошибок в используемых методах сбора и обработки статистических показателей.

Изучение методологии и организации статистического наблюдения в сельском хозяйстве показало, что существующая сегодня децентрализованная система сбора статистической информации по сельскому хозяйству и имеющаяся база органов регионального управления в сфере сельского хозяйства, не позволяют в полной мере решать поставленные задачи его инновационного развития в целях укрепления продовольственной безопасности и устойчивости региональной экономики. Имеется ряд методологических, организационно-технологических и методических проблем, наличие которых обусловливает невозможность сегодня иметь единые интегрированные информационные ресурсы по сельскому хозяйству. До сих пор информация по развитию сельского хозяйства собирается в рамках различных статистических наблюдений и единовременных обследований. Анализ информационно-методической базы Росстата и Минсельхоза позволил сделать вывод, что она не удовлетворяет необходимым стандартным требованиям полноты, неизбыточности, непротиворечивости и актуальности, предъявляемым к базам данных, структура данных не ориентирована на экспорт в пакеты программ для проведения статистического и иного анализа; информация разбросана по разным базам данным, не стыкуется по структуре, различается в значениях в виду разных источников сбора и обработки данных; конвертирование информации сопряжено с большой трудоемкостью и высокой вероятностью ошибок. Таким образом, ключевая цель оперативной статистики по сельскому хозяйству – построение краткосрочных тенденций их экономического развития – оказывается невыполнимой. Частая смена методик сбора, обработки, расчетов и досчетов без разработки соответствующих механизмов адаптации приводят к утрате репрезентативности временных рядов экономических показателей, что не обеспечивает преемственности ретроспективных данных по сельскому хозяйству и, следовательно, не дает возможности осуществлять по ним качественное среднесрочное и долгосрочное прогнозирование.

Результаты ВСХП и выборочных обследований позволили выявить существенную трансформацию институциональной структуры сельскохозяйственного производства, требующую детального изучения. В начале 1990-х гг. 75% сельхозпроизводства осуществлялось в крупных и средних сельскохозяйственных организациях - колхозах и совхозах. Сегодня более половины объема производства сельскохозяйственной продукции осуществляется в малом агробизнесе, представленном КФХ, ИП, ЛПХ и некоммерческими объединениями сельхозтоваропроизводителей (НКО, СПК), причем на долю КФХ приходится всего 6% от общего объема сельхозпроизводства. ЛПХ выращивается более 90% картофеля, более 80% овощей, почти 85% плодов и ягод, более 50% скота, птицы и молока. При этом в выборочных обследованиях Росстата выборка составляет всего 0,1% от количества ЛПХ, и как показали результаты ВСХП, является мало репрезентативной.

Группировка сельскохозяйственных производителей Белгородской области по формам хозяйствования представлена на рис.1. Выполненный в диссертации сравнительный анализ данных по Российской Федерации и Белгородской области демонстрирует существенные различия в структуре сельскохозяйственных производителей. В Белгородской области гораздо больше акционерных обществ (43% от всех форм управления) в то время как в среднем по РФ – всего 15%. В то же время доля СПК составляет всего 6% (по РФ – 29%). Это еще раз доказывает необходимость детализированного изучения специфики развития сельского хозяйства в региональном аспекте. Кроме того, сегодня отсутствуют однозначные критерии разграничения сельскохозяйственных товаропроизводителей, все формы ведения сельскохозяйственного производства находятся в постоянном движении и трансформации, переходя из одной формы в другую, меняясь также по размерам производства и деловой активности.

Рис.1. Структура сельскохозяйственных производителей Белгородской области (доля категорий хозяйств в процентах от общего количества)

Изучение происходящих тенденций позволяет сделать вывод о том, что доля сельскохозяйственного производства и концентрация экономически активного и трудоспособного населения в малом бизнесе будет увеличиваться. Все это обуславливает востребованность более детального изучения происходящих структурных трансформаций, прежде всего для разработки региональной политики поддержки развития наиболее эффективных форм малого агробизнеса.

Дальнейшие перспективы развития статистики сельского хозяйства связаны c совершенствованием регионального статистического наблюдения за деятельностью КФХ, ИП, СПК и ЛПХ, функционирующих на некоммерческой основе, а также холдингов, как группы взаимосвязанных предприятий; совершенствованием системы отчетно-аналитических показателей и инструментальных средств наблюдения; повышением качества информационной базы; сокращением сроков и репрезентативности представления аналитической информации стратегическим пользователям.

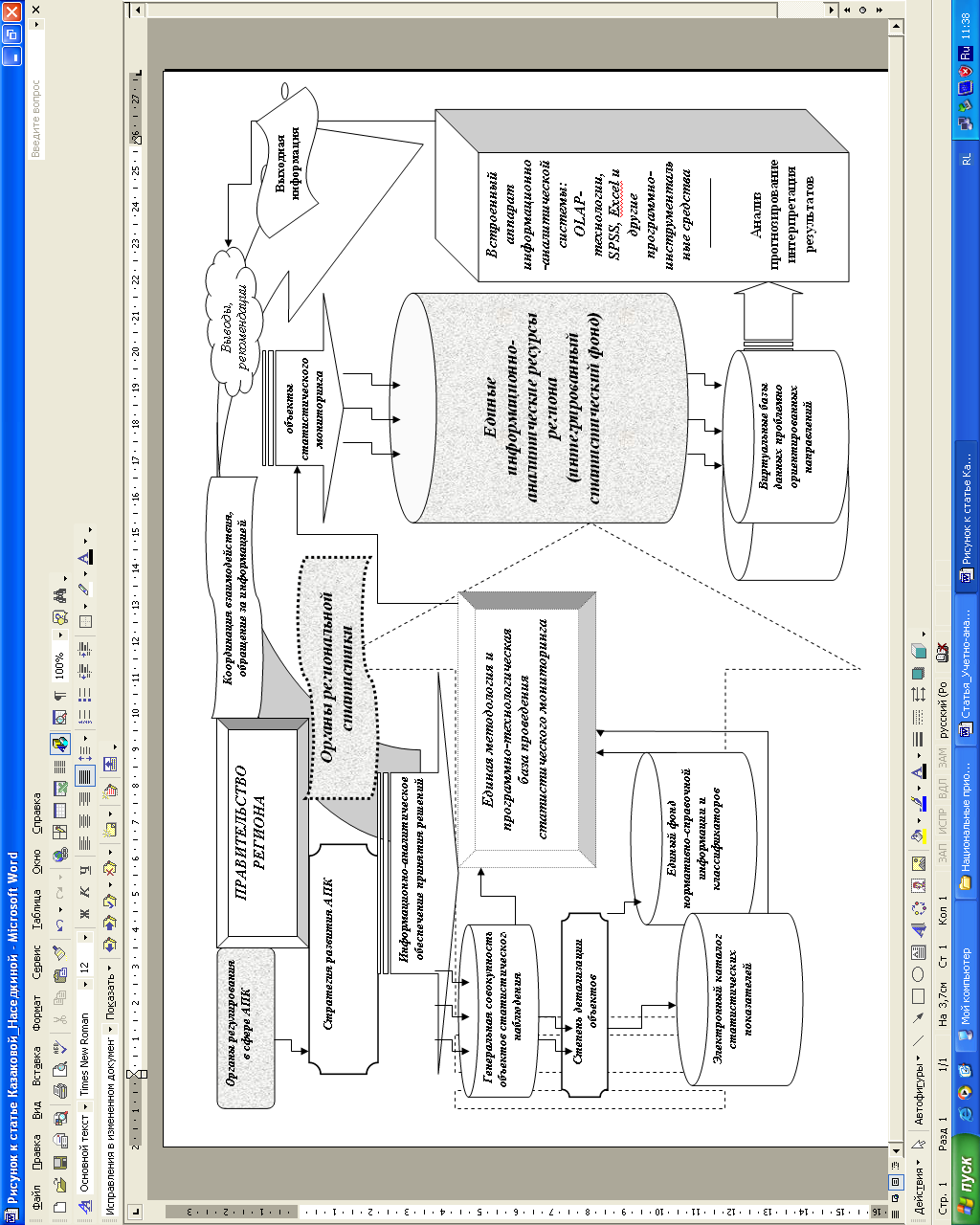

Таким образом, признавая значимость результатов выполненных ранее исследований, следует заметить, что за рамками рассмотрения по-прежнему остается комплексный подход в исследовании, оценке и обосновании эффективного развития сельского хозяйства региона. Решение данной проблемы требует формирования нового направления в системы региональной статистики сельского хозяйства в форме мониторинга, а также разработки региональных целевых программ развития сельского хозяйства на базе статистического мониторинга с учетом региональных особенностей. Научный подход в исследовании, оценке и обосновании эффективного развития сельского хозяйства региона отражен на рис.2.

Рис.2. Методология аналитического обоснования эффективного развития сельского хозяйства на базе статистического мониторинга

Его сущность заключается в использовании единых методологических принципов организации, наиболее прогрессивных средств и методов сбора и обработки статистической информации, обеспечивающих формирование единого информационного пространства, позволяющего проводить комплексный экономико-статистический анализ, прогнозировать развитие и оценивать эффективность управления сельским хозяйством на региональном уровне.

2. Концептуальная модель статистического мониторинга эффективного развития сельского хозяйства региона

Решение проблемы качества информационно-аналитического обеспечения органов регионального управления требует корректного учета многоаспектности процессов развития сельского хозяйства и изменения методологических подходов к построению системы статистических показателей, выработки методологических и методических аспектов сбора, обработки, анализа и интерпретации статистической информации. Создание полнофункциональной системы регионального статистического мониторинга эффективного развития сельского хозяйства должно основываться на единых методологических и информационно-технологических принципах, на применении широкого круга компьютерных и информационных технологий и современных подходов в области проектирования информационных систем.

При проектировании информационно-аналитической модели статистического мониторинга основным информационным компонентом должна выступать база первичных статистических данных, что, бесспорно, повышает его информационный и аналитический потенциал. Такой подход основан на возможности интеграции первичной информации, а также на использовании усовершенствованных принципов проведения статистических исследований, таких как:

- централизация и использование единой научно обоснованной методологии;

- полнота и достоверность первичного учета;

- консолидация первичных статистических данных в единый информационный ресурс.

Сегодня информационные ресурсы формируются из разнородных, неподдающихся структуризации и систематизации, информационных компонентов, что предопределено исторически сложившейся практикой проведения статистических исследований. Подобный информационный фонд предназначен для решения статистических задач регламентного типа, но не может обеспечить интегрированную информационную поддержку решения аналитических задач и информационно-справочного обеспечения органов регионального управления, не позволяет применять для их решения современные методы и технологии.

Рис. 3. Модель-концепция разработки и функционирования статистического мониторинга эффективного развития сельского хозяйства региона

Проектирование информационно-логической модели первичных статистических данных предполагает создание интегрирующего элемента в виде единого перечня единиц наблюдения – производителей сельскохозяйственной продукции на базе Единого государственного реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ЛПХ и формирования Генеральной совокупности объектов наблюдения.

В настоящее время используются различные локальные справочники хозяйствующих субъектов – объектов наблюдения для различных статистических наблюдений. Поэтому дальнейшее объединение с целью интеграции первичных данных не представляется возможным.

Такой подход в проведении статистических наблюдений основан на существующих методиках организации государственных статистических исследований, ориентированных на децентрализованные подходы организации баз данных и применение устаревших компьютерных и информационных технологий. Первопричиной локализации информационных фондов является разработка специфической формы и комплекса электронной обработки данных под каждое статистическое наблюдение. Это вызывает также дублирование статистических показателей в различных формах.

Предлагаемая концепция статистического мониторинга представляет собой научно обоснованную единую систему организации сбора, обработки, анализа и представления статистической информации по установленному перечню показателей, характеризующих состояние, динамику и причинно-следственные факторы развития сельского хозяйства, включая оценку эффективности государственных мер по его управлению (рис.3).

Разработка статистического мониторинга как метода наблюдения и научного обоснования эффективного развития сельского хозяйства региона, предполагает создание унифицированного статистического инструментария, благодаря которому отчитывающийся субъект в определенные сроки представлял бы информацию по всему перечню статистических показателей.

Кроме того, использование в системе мониторинга комбинированных методов наблюдения, включая дистанционный мониторинг сельскохозяйственных угодий, обеспечит формирование наиболее достоверной, детализированной, транспарентной статистической информации о состоянии и тенденциях изменения в аграрном секторе региональной экономики.

3. Комплекс методологических и практических подходов к реализации системы статистического мониторинга развития сельского хозяйства региона, как нового направления отраслевой региональной статистики и метода комплексной оценки ресурсного потенциала отрасли, источников ее финансирования и эффективности управления

Необходимость развития методологии аналитического обоснования развития сельского хозяйства региона выражается в его практической полезности, в возможности совершенствования механизмов управления развитием субъектов хозяйствования на основе консолидации информации. Анализ развития сельского хозяйства региона на базе статистического мониторинга должен стать самостоятельным направлением в региональной отраслевой статистике со своими целями, задачами, принципами, методами, методиками анализа, т.е. со своей методологией.

В исследовании использован системный подход к анализу развития сельского хозяйства региона. Рассмотрены различные точки зрения на определение понятий «эффективность», «регион», «система», «развитие», «мониторинг».

Обобщены результаты анализа различных подходов к изучению эффективности производства. Эффективность, как абстрактный показатель определяет направление развития, показывает «стремление» к конечному результату, вариант правильности выбранной стратегии, процесс развития отрасли по достижению определенного эффекта на основе заданных показателей-индикаторов, характеризует степень достижения основных целей функционирования. Как экономическая категория характеризует уровень развития сельского хозяйства региона и отражает одну из главных сторон сельскохозяйственного производства – результативность использованного комплексного потенциала.

Таким образом, под эффективным развитием сельского хозяйства автором понимается процесс, отражающий тенденции изменения основных количественных и качественных показателей-индикаторов, характеризующих состояние, источники, перспективы, а также структурные и институциональные сдвиги в сельском хозяйстве с учетом оценки эффективности использования его комплексного потенциала и предпринимаемых мер по его государственному и региональному управлению.

Большинство ученых сходятся во мнении, что система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Для системы характерно не только наличие связей и отношений между образующими ее элементами, но и неразрывное единство со средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность.

Сложившиеся к настоящему времени в российской и зарубежной практике понятия социального и экономического мониторинга были систематизированы и определены, как информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений за динамикой показателей с целью получения объективной, полной и своевременной информации о социальных и экономических процессах. В зависимости от уровня и целей решаемых задач (муниципальные, региональные, федеральные, отраслевые и т.д.) методологические и организационные аспекты мониторинга существенно различаются. Понятие статистического мониторинга развития сельского хозяйства в статистической науке и практике до сих пор не было определено, что является одной из причин его неразработанности как метода наблюдения за развитием процессов в сельском хозяйстве.

По мнению автора, система статистического мониторинга представляет собой полный цикл статистического исследования развития сельского хозяйства как объекта наблюдения, включая интегрированную совокупность статистико-аналитического инструментария наблюдения и представления информации на основе единых методологических принципов и информационно-технологических решений. Предметом исследования выступают социально-экономические процессы в сельском хозяйстве, методом исследования - наблюдение и количественная оценка взаимосвязей между статистическими показателями, характеризующими тенденции этих процессов, а также расчет новых количественных характеристик и выявление качественных аспектов происходящих процессов в сельском хозяйстве региона. Цель и задачи статистического мониторинга развития сельского хозяйства заключаются в консолидации информации на основе статистических показателей. Основное содержание заключается в своевременном выявлении диспропорций в социально-экономических процессах и установлении перспективных направлений развития сельского хозяйства конкретного региона с учетом его специфики. Статистический мониторинг в сельском хозяйстве должен стать эффективным методом информационно-аналитического исследования, который объединяет в себе элементы статистического наблюдения и экономико-статистического анализа.

Предлагаемый подход к формированию регионального статистического мониторинга для наблюдения за изменениями параметров развития сельского хозяйства можно представить в виде концептуальной модели, которая включает: совокупность объектов наблюдения, перечень проблемно-ориентированных направлений и показателей-индикаторов; программно-инструментальные средства агрегирования, формирования индикативной оценки и представления информации в виде аналитического обоснования решений перспективного развития.

Методологический аспект создания региональной системы статистического мониторинга развития сельского хозяйства предполагает:

1. определение единицы статистической отчетности и разработку структуры генеральной совокупности этих единиц, а также формализацию критериев выбора субъектов из генеральной совокупности для проведения мониторинга (совокупность значений критериальных признаков, однозначно определяющих ценз, с одной стороны, и перечень статистических показателей, с другой). Сельское хозяйство, как проблемно-ориентированное направление региональной экономики, предполагает сплошное пообъектное наблюдение предприятий и организаций по единой схеме и в единой базе данных регионального уровня. Как показывает практика, группировка объектов и дифференциация методов сбора информации по крупным, средним, малым и микропредприятиям с качественно различными характеристиками и объемом показателей для каждой совокупности – ведут к потере данных и соответственно к неполноте и нерепрезентативности всей информации;

2. определение единицы статистического наблюдения, типизацию этих единиц, а также формализацию их отношений с единицами статистической отчетности;

3. определение максимально возможной степени детализации предоставляемой информации;

4. создание программно-методического инструментария обеспечения репрезентативности информации органам управления (классификаторы, схемы сборки, сохранение рядов динамики и возможности построения прогнозных моделей).

В качестве приоритетных направлений статистического мониторинга предлагаются:

- уровень развития сельских территорий;

- наличие и использование инвестиционного потенциала;

- тенденции и конкурентоспособность производства продукции приоритетных видов деятельности;

- финансовая устойчивость сельскохозяйственного производства;

- страхование сельскохозяйственных рисков;

- эффективность функционирования холдинговых структур;

- показатели дистанционного мониторинга сельскохозяйственных земель.

На рис.4 показана схема информационных потоков статистического мониторинга, на которой отражена взаимосвязь источников информации от уровня хозяйствующего субъекта и системы дистанционного мониторинга, с выделенными приоритетными направлениями и ключевыми показателями-индикаторами в системе индикативного планирования на уровне региона.

Организационный аспект реализации статистического мониторинга как метода наблюдения за развитием сельского хозяйства региона, предполагает создание инструментария, благодаря которому хозяйствующий субъект в установленные сроки представлял бы всю требуемую информацию по определенному перечню статистических показателей в электронном виде. Реализация данного подхода требует объединения статистического учета с первичным бухгалтерским учетом (формирования, так называемого интегрированного сбора первичной информации), что позволит отказаться от форм статистического наблюдения в существующем сегодня виде и перейти к электронной форме отчетности. Это исключит несогласованность и дублирование первичных статистических данных, а также максимально автоматизирует и унифицирует процесс сбора первичных данных. Интегрирование оперативной первичной информации в единую статистическую базу позволит отказаться от многочисленных локальных комплексов электронной обработки и устранить несовместимость информационных ресурсов. В результате упростится регламентная часть государственной статистики, появится возможность максимально расширить круг информационных услуг, а для органов управления АПК - применения современных методов и технологий анализа и группировки первичных данных для решения ситуационных территориальных задач.

Рис. 4. Схема информационных потоков статистического мониторинга

эффективного развития сельского хозяйства

Поскольку одним из направлений оптимизации процесса сбора статистической информации предусматривается сбор данных в электронной форме непосредственно от предприятий и организаций, то с этой точки зрения предлагаемый подход соответствует основным концепциям информатизации и компьютеризации процессов сбора первичной статистической информации1.

Переход от децентрализованной схемы организации сбора первичных данных к централизованной и далее к электронному сбору создает возможности в части мониторинга процесса сбора данных и оценки их качества.

Для объективной оценки полноты сбора первичных данных предлагается использовать коэффициент полноты сбора первичных данных, рассчитываемый как отношение количества отчитавшихся объектов к общему количеству объектов в каталоге. Для оценки качества информации, передаваемой с уровня сбора на уровень обработки, вводится понятие коэффициента качества, равного количеству показателей мониторинга, исправленных на уровне обработки данных, в расчете на 10 тыс. показателей. Коэффициент качества рассчитывается автоматически и, следовательно, носит объективный характер. По окончании статистического наблюдения проводится анализ коэффициента качества и выявляются причины его отклонения от нормируемых величин.

В соответствии с «Концепцией развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставляемых для ведения сельского хозяйства в составе земель или иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года» одним из современных методов сбора информации по использованию сельскохозяйственных угодий должен стать дистанционный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения2.

Для информационно-аналитического обоснования развития сельского хозяйства задачи дистанционного мониторинга состоят в определении площадей посевов, прогнозе урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур, а также выработке гибкой системы цен и квот и планирования экспортно-импортных операций.

4. Методика экономико-статистического анализа обоснования эффективного развития сельского хозяйства региона на основе использования кластерного подхода и расчета перспективных рейтингов развития наиболее значимых отраслей сельского хозяйства региона

В условиях регулируемой рыночной экономики в управлении сельским хозяйством существенно возрастает роль инструментальных средств аналитического обоснования принимаемых решений, что обусловлено многочисленными факторами, в том числе, необходимостью информационного обеспечения органов управления, осуществляющих государственное регулирование и поддержку отрасли, а также развитием индикативного планирования.

Аналитическое обоснование развития аграрной отрасли представляет собой креативный вид научно-практической деятельности, охватывающий методологические, организационно-методические, информационно-технологические проблемы оценки и прогнозирования тенденций качественных изменений ключевых отраслевых индикаторов под влиянием различных факторов. Его задачами являются консолидация информации и формирование научно-обоснованных суждений о результатах и тенденциях изменения процессов, происходящих сегодня, а также альтернативных путях и сроках их развития. Основные функции заключаются в:

- системном и систематическом изучении функционирования хозяйствующих субъектов отрасли (в том числе, исследовании динамики, структуры состояний, типологии социально-экономических объектов);

- выявлении и анализе общих и частных закономерностей и тенденций развития объектов (на основе расчета интегральных показателей-индикаторов качества и оценки эффективности функционирования субъектов и системы в целом; выявления явных и латентных факторов развития и т.д.);

- оценке действия выявленных тенденций в будущем;

- предвидении изменения рыночных ситуаций, проблем, требующих решения;

- разработке системы мониторинга эффективности и накопление информации о достоверности статистических моделей и оценок с целью их оптимизации.

Субъектами, осуществляющими функции аналитического обоснования развития отрасли при разработке целевых программ и концепций развития сельского хозяйства, должны выступать специальные подразделения органов управления АПК.

Разработанная методика обоснования эффективного развития сельского хозяйства региона включает: анализ сильных и слабых сторон сельского хозяйства региона, оценку его инвестиционной привлекательности, выделение кластеров в развитии сельского хозяйства, оценку институциональных сдвигов в развитии сельского хозяйства и перспектив формирования конкурентного рынка сельскохозяйственной продукции, анализ механизмов государственной поддержки и расчет перспективного рейтинга развития сельского хозяйства региона.

Анализ современной социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве Белгородской области проведен на основе оценки факторов внешней среды и качественно-количественных характеристик параметров состояния экономического и социального потенциала сельского хозяйства региона. Исследование внутренней среды региона позволило выделить сильные и слабые стороны деятельности, ключевые процессы и элементы, состояние которых в совокупности определяет возможности сельского хозяйства региона, его внутренние конкурентные преимущества, а также поле основных проблем для разработки стратегии его развития. Анализ развития сельского хозяйства Белгородской области, в том числе проведенное исследование механизмов государственной поддержки, рисков осуществления программы развития сельского хозяйства Белгородской области и кластерный анализ позволяют сделать следующие выводы.

В целом, Белгородская область в экономике и социальной сфере Российской Федерации, Центрального федерального округа и Центрально-Черноземного района характеризуется как динамично и устойчиво развивающийся хозяйствующий субъект. По многим индикаторам область входит в первую и вторую десятку среди субъектов Российской Федерации и в первую пятерку среди регионов, входящих в Центральный федеральный округ, в том числе по производству животноводческой продукции, жилищному строительству, отдельным показателям уровня жизни населения. Позитивные процессы в социально-экономическом развитии области подтверждает рост большинства макроэкономических и макросоциальных показателей, ключевой из которых - валовой региональный продукт (ВРП) (рис.5).

млрд руб. %

Рис.5. Динамика ВРП Белгородской области за 1999-2009 гг.

Для обоснования развития сельского хозяйства региона предложен расчет перспективного рейтинга, позволяющего оценить потенциал сельского хозяйства Белгородской области среди регионов Российской Федерации на основе интегрального показателя, учитывающего текущее состояние и перспективы развития сельского хозяйства, а также соотношение изменения роста объема производства и объема потребления продукции сельского хозяйства на душу населения в регионе. Расчет перспективного рейтинга (Р) проводится по формуле:

где ИФО - индекс физического объема производства продукции растениеводства / животноводства; ТДЗ - теоретически достаточное значение.

Для расчета рейтинга использованы индексы физического объема производства продукции растениеводства (животноводства), которые рассчитываются на основе прогноза показателя физического объема продукции растениеводства (животноводства) путем интерполяции данных за три года. Теоретически достаточное значение потребления продукции растениеводства (животноводства) определяется как прогнозируемый индекс роста среднедушевого объема потребления продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах. В качестве классифицирующих признаков группировки регионов выбрана доля производства продукции растениеводства и животноводства региона в валовом объеме производства Российской Федерации. Для построения такой группировки использовались официальные статистические данные Росстата. Проведенные расчеты показали, что Белгородская область в рейтинге животноводства является лидером в группе регионов с высоким уровнем развития, а в рейтинге растениеводства находится в группе регионов с уровнем развития выше среднего.

В основу эффективного развития сельского хозяйства Белгородской области должен быть положен кластерный подход. Рассчитанные на основе информации Белгородстата коэффициенты кластеризации, а также наличие конкурентных условий в регионе и показатели институциональной организации доказывают конкурентоспособность кластеров по развитию птицеводства, свиноводства и молочного животноводства (таблица 1).

Ведущим становится птицеводческий кластер, на его долю приходится более 35% выпуска продукции сельского хозяйства Белгородской области. О перспективности развития данного кластера свидетельствуют прогнозы ФАО1, а также возможности Белгородской области.

Наиболее эффективным механизмом развития сельского хозяйства в Белгородской области предлагается государственно-частное партнерство, что подтверждает рост основных индикаторов производства крупных агрохолдингов, работающих на условиях государственно-частного партнерства с Правительством области, например: ЗАО «Приосколье», ООО «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ООО «Белгород-семена», ЗАО «Краснояружский бройлер» (кластер птицеводства).

Таблица 1

Показатели создания и функционирования кластеров

| | Кластер по развитию птицеводства | Кластер по развитию свиноводства | Кластер по развитию молочного животноводства |

| 1. Расчетные коэффициенты, подтверждающие наличие и функционирование кластера (если эти показатели больше или равны 1, данные виды деятельности являются видами рыночной специализации и в них либо существуют кластеры, либо их создание является возможным) | |||

| удельный вес в структуре выпуска продукции сельского хозяйства | 34,6% | 15,0% | 6,3% |

| коэффициент локализации | 16,4 | 14,1 | 2,1 |

| коэффициент специализации | 26,7 | 24,1 | 3,4 |

| коэффициент душевого производства | 15,9 | 14,1 | 1,9 |

| коэффициент концентрации производства | 20,9 | 18,5 | 2,5 |

| 2. Условия для функционирования и развития кластера (имеется/не имеется) | |||

| Качественная оценка условий конкурентной устойчивости, в том числе: | | | |

| наличие и доступность ресурсов: | | | |

| природных | имеется | имеется | имеется |

| трудовых | имеется | имеется | имеется |

| инфраструктурных | имеется | имеется | имеется |

| материальных | имеется | имеется | имеется |

| 3. Институциональная организация кластера (да/нет) | |||

| постоянный состав и расширение числа участников кластера | да | да | да |

| возможность статистического наблюдения | да | да | да |