Естествознание как комплекс наук о природе. Наука в постижении бытия

| Вид материала | Документы |

- Естествознание как комплекс наук о природе (естественных наук) Дифференциация наук, 216.86kb.

- 1. Понятие и определение иммунитета, 164.05kb.

- Лекция Естествознание – единая наука о природе. Основные этапы развития естествознания, 20.66kb.

- Концепция современного естествознания Глава 1: Предмет естествознания, 397.47kb.

- Программа курса «Методология и методика научного исследования» Специальность 080507, 44.29kb.

- Тематика семинарских занятий. Тема Естествознание и его место в культуре, 105.96kb.

- Программа предусматривает рассмотреть три аспекта бытия науки: • наука как познавательная, 195.42kb.

- Вопросы кандидатского экзамена по истории и философии науки, 168.1kb.

- Вопросы кандидатского экзамена по истории и философии науки, 136.8kb.

- Вопросы кандидатского экзамена по истории и философии науки, 252.02kb.

Постулаты Эйнштейна

СТО полностью выводится на физическом уровне строгости из трёх постулатов (предположений):

1. Справедлив принцип относительности Эйнштейна — расширение принципа относительности Галилея. (При́нцип относи́тельности — фундаментальный физический принцип, согласно которому все физические процессы в инерциальных системах отсчёта протекают одинаково, независимо от того, неподвижна ли система или она находится в состоянии равномерного и прямолинейного движения. Отсюда следует, что все законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта)

- Скорость света не зависит от скорости движения источника во всех инерциальных системах отсчёта.

- Пространство и время однородны, пространство является изотропным.

Формулировка второго постулата может быть шире: «Скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчёта», но для вывода СТО достаточно его исходной формулировки Эйнштейном, записанной выше. Приписывание постулатов Эйнштейну правомерно в той степени, что до его работы эти уже сформулированные отдельно друг от друга (в частности, А. Пуанкаре) утверждения в совокупности явным образом никем не рассматривались.

Иногда в постулаты СТО также добавляют условие синхронизации часов по А. Эйнштейну, но принципиального значения оно не имеет: при других условиях синхронизации лишь усложняется математическое описание экспериментальной ситуации без изменения предсказываемых и измеряемых эффектов.

Тем не менее, опора на достижения экспериментальной физики позволяет утверждать, что в пределах своей области применимости — при пренебрежении эффектами гравитационного взаимодействия тел — СТО является справедливой с очень высокой степенью точности (до 10−12 и выше) (см. список литературы). По меткому замечанию Л. Пэйджа, «в наш век электричества вращающийся якорь каждого генератора и каждого электромотора неустанно провозглашает справедливость теории относительности — нужно лишь уметь слушать».

- Понятие об общей теории относительности (ОТО). Искривленное пространство-время.

О́бщая тео́рия относи́тельности (ОТО; англ. general theory of relativity) — геометрическая теория, развивающая Специальную теорию относительности (СТО), опубликованная Альбертом Эйнштейном в 1915—1916 годах.[1][2] В рамках этой теории, являющейся дальнейшим развитием специальной теории относительности, постулируется, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии. Таким образом, в ОТО, как и в других метрических теориях, гравитация не является силовым взаимодействием. Общая теория относительности отличается от других метрических теорий тяготения использованием уравнений Эйнштейна для связи кривизны пространства-времени с присутствующей в пространстве материей.

ОТО в настоящее время — самая успешная теория, хорошо подтверждённая наблюдениями. Первый успех общей теории относительности состоял в объяснении аномальной прецессии перигелия Меркурия. Затем, в 1919 году, Артур Эддингтон сообщил о наблюдении отклонения света вблизи Солнца в момент полного затмения, что подтвердило предсказания общей теории относительности.[3] С тех пор многие другие наблюдения и эксперименты подтвердили значительное количество предсказаний теории, включая гравитационное замедление времени, гравитационное красное смещение, задержку сигнала в гравитационном поле и, пока лишь косвенно, гравитационное излучение.[4] Кроме того, многочисленные наблюдения интерпретируются как подтверждения одного из самых таинственных и экзотических предсказаний общей теории относительности — существования чёрных дыр.[5]

Несмотря на ошеломляющий успех общей теории относительности, в научном сообществе существует дискомфорт, связанный с тем, что её не удаётся переформулировать как классический предел квантовой теории из-за появления неустранимых математических расходимостей при рассмотрении чёрных дыр и вообще сингулярностей пространства-времени. Для решения этой проблемы был предложен ряд альтернативных теорий. Современные экспериментальные данные указывают, что любого типа отклонения от ОТО должны быть очень малыми, если они вообще существуют.

Кривизна пространства-времени

Если запустить из двух близких точек два тела параллельно друг другу, то в гравитационном поле они постепенно начнут либо сближаться, либо удаляться друг от друга. Этот эффект называется девиацией геодезических линий. Аналогичный эффект можно наблюдать непосредственно, если запустить два шарика параллельно друг другу по резиновой мембране, на которую в центр положен массивный предмет. Шарики разойдутся: тот, который был ближе к предмету, продавливающему мембрану, будет стремиться к центру сильнее, чем более удалённый шарик. Это расхождение (девиация) обусловлено кривизной мембраны.

Аналогично, в пространстве-времени девиация геодезических линий (расхождение траекторий тел) связана с его кривизной. Кривизна пространства-времени однозначно определяется его метрикой — метрическим тензором. Различие между общей теорией относительности и альтернативными теориями гравитации определяется в большинстве случаев именно в способе связи между материей (телами и полями негравитационной природы, создающими гравитационное поле) и метрическими свойствами пространства-времени.

- Экспериментальные подтверждения ОТО.

Эффекты, связанные с ускорением систем отсчёта

Первый из этих эффектов — гравитационное замедление времени, из-за которого любые часы будут идти тем медленнее, чем глубже в гравитационной яме (ближе к гравитирующему телу) они находятся. Данный эффект был непосредственно подтверждён в эксперименте Хафеле — Китинга[29]. Непосредственно связанный с этим эффект — гравитационное красное смещение света. Под этим эффектом понимают уменьшение частоты света относительно локальных часов (соответственно, смещение линий спектра к красному концу спектра относительно локальных масштабов) при распространении света из гравитационной ямы наружу (из области с меньшим гравитационным потенциалом в область с большим потенциалом). Гравитационное красное смещение было обнаружено в спектрах звёзд и Солнца и надёжно подтверждено в эксперименте Паунда — Ребки.[30][31][32]

Гравитационное замедление времени влечёт за собой ещё один эффект, названный эффектом Шапиро (также известный как гравитационная задержка сигнала). Из-за этого эффекта в поле тяготения электромагнитные сигналы идут дольше, чем в отсутствие этого поля. Данное явление было обнаружено при радиолокации планет солнечной системы и космических кораблей, проходящих позади Солнца, а также при наблюдении сигналов от двойных пульсаров.[33][34]

Гравитационное отклонение света

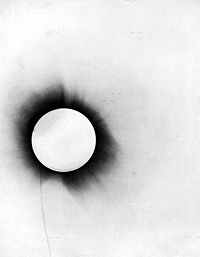

Самая известная ранняя проверка ОТО стала возможна благодаря полному солнечному затмению 1919 года. Артур Эддингтон показал, что свет от звезды искривлялся вблизи Солнца в точном соответствии с предсказаниями ОТО

Искривление пути света происходит в любой ускоренной системе отсчёта. Детальный вид наблюдаемой траектории и гравитационные эффекты линзирования зависят, тем не менее, от кривизны пространства-времени. Эйнштейн узнал об этом эффекте в 1911 году, и, когда он эвристическим путём вычислил величину кривизны траекторий, она оказалась такой же, какая предсказывалась классической механикой для частиц, движущихся со скоростью света. В 1916 году Эйнштейн обнаружил, что угловой сдвиг направления распространения света в ОТО в два раза больше, чем в ньютоновской теории.[2] Таким образом, это предсказание стало ещё одним способом проверки ОТО.

С 1919 года данное явление было подтверждено астрономическими наблюдениями звёзд в процессе затмений Солнца, а также радиоинтерферометрическими наблюдениями квазаров, проходящих вблизи Солнца во время его пути по эклиптике.[35]

Гравитационное линзирование[36] происходит, когда один отдалённый массивный объект находится вблизи или непосредственно на линии, соединяющей наблюдателя с другим объектом, намного более удалённым. В этом случае искривление траектории света более близкой массой приводит к искажению формы удалённого объекта, которое при малом разрешении наблюдения приводит, в основном, к увеличению совокупной яркости удалённого объекта, поэтому данное явление было названо линзированием. Первым примером гравитационного линзирования было получение в 1979 году двух близких изображений одного и того же квазара QSO 0957+16 A, B (z=1,4) английскими астрономами Д. Уолшем и др. «Когда выяснилось, что оба квазара изменяют свой блеск в унисон, астрономы поняли, что в действительности это два изображения одного квазара, обязанные эффекту гравитационной линзы. Вскоре нашли и саму линзу — далёкую галактику (z=0,36), лежащую между Землей и квазаром».[37] С тех пор было найдены много других примеров отдалённых галактик и квазаров, затрагиваемых гравитационным линзированием. Например, известен так называемый Крест Эйнштейна, когда галактика учетверяет изображение далёкого квазара в виде креста.

Специальный тип гравитационного линзирования называется кольцом или дугой Эйнштейна. Кольцо Эйнштейна возникает, когда наблюдаемый объект находится непосредственно позади другого объекта со сферически-симметричным полем тяготения. В этом случае свет от более отдалённого объекта наблюдается как кольцо вокруг более близкого объекта. Если удалённый объект будет немного смещён в одну сторону и/или поле тяготения не сферически-симметричное, то вместо этого появятся частичные кольца, называемые дугами.

Наконец, у любой звезды может увеличиваться яркость, когда перед ней проходит компактный массивный объект. В этом случае увеличенные и искажённые из-за гравитационного отклонения света изображения дальней звезды не могут быть разрешены (они находятся слишком близко друг к другу) и наблюдается просто повышение яркости звезды. Этот эффект называют микролинзированием, и он наблюдается теперь регулярно в рамках проектов, изучающих невидимые тела нашей Галактики по гравитационному микролинзированию света от звёзд — МАСНО[38], EROS (англ.) и другие.

Чёрные дыры

Основная статья: Чёрные дыры

Рисунок художника: аккреционный диск горячей плазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры.

Чёрная дыра — область, ограниченная так называемым горизонтом событий, которую не может покинуть ни материя, ни информация. Предполагается, что такие области могут образовываться, в частности, как результат коллапса массивных звёзд. Поскольку материя может попадать в чёрную дыру (например, из межзвёздной среды), но не может её покидать, масса чёрной дыры со временем может только возрастать.

Стивен Хокинг, тем не менее, показал, что чёрные дыры могут терять массу[39] за счёт излучения, названного излучением Хокинга. Излучение Хокинга представляет собой квантовый эффект, который не нарушает классическую ОТО.

Известно много кандидатов в чёрные дыры, в частности супермассивный объект, связанный с радиоисточником Стрелец A* в центре нашей Галактики.[40] Большинство учёных убеждены, что наблюдаемые астрономические явления, связанные с этим и другими подобными объектами, надёжно подтверждают существование чёрных дыр, однако существуют и другие объяснения: например, вместо чёрных дыр предлагаются бозонные звёзды и другие экзотические объекты.[41]

Орбитальные эффекты

ОТО корректирует предсказания ньютоновской теории небесной механики относительно динамики гравитационно связанных систем: Солнечная система, двойные звёзды и т. д.

Первый эффект ОТО заключался в том, что перигелии всех планетных орбит будут прецессировать, поскольку гравитационный потенциал Ньютона будет иметь малую добавку, приводящую к формированию незамкнутых орбит. Это предсказание было первым подтверждением ОТО, поскольку величина прецессии, выведенная Эйнштейном в 1916 году, полностью совпала с аномальной прецессией перигелия Меркурия. Таким образом была решена известная в то время проблема небесной механики.[42]

Позже релятивистская прецессия перигелия наблюдалась также у Венеры, Земли, и как более сильный эффект в системе двойного пульсара.[43] За открытие первого двойного пульсара PSR B1913+16 в 1974 году Р. Халс и Д. Тейлор получили Нобелевскую премию в 1993 году.[44]

Другой эффект — изменение орбиты, связанное с гравитационным излучением двойной и более кратной системы тел. Этот эффект наблюдается в системах с близко расположенными звёздами и заключается в уменьшении[источник?] периода обращения. Он играет важную роль в эволюции близких двойных и кратных звёзд.[45] Эффект впервые наблюдался в вышеупомянутой системе PSR B1913+16 и с точностью до 0,2 % совпал с предсказаниями ОТО.

Ещё один эффект — геодезическая прецессия. Она представляет собой прецессию полюсов вращающегося объекта в силу эффектов параллельного перенесения в криволинейном пространстве-времени. Данный эффект отсутствует в ньютоновской теории тяготения. Предсказание геодезической прецессии было проверено в эксперименте с зондом НАСА «Грэвити Проуб Би» (Gravity Probe B). Руководитель исследований данных, полученных зондом, Фрэнсис Эверитт на пленарном заседании Американского физического общества 14 апреля 2007 года заявил о том, что анализ данных гироскопов позволил подтвердить предсказанную Эйнштейном геодезическую прецессию с точностью превосходящей 1 %.

- Предсказания ОТО в области астрономии.

Эквивалентность инерционной и гравитационной массы: следствие того, что свободное падение — движение по инерции.

принцип эквивалентности: даже самогравитирующий объект отзовётся на внешнее поле тяготения в той же мере, что и тестовая частица

Гравитационное излучение: вращение двойных звёзд и планет, а также процессы слияния нейтронных звёзд и/или чёрных дыр, как ожидается, должны сопровождаться излучением гравитационых волн.

Слияние двойных пульсаров может создавать гравитационные волны, достаточно сильные, чтобы наблюдаться на Земле. На 2007 год существуют (или будут в ближайшее время построены) несколько гравитационных телескопов для наблюдения подобных волн, однако пока имеются лишь косвенные доказательства существования гравитационного излучения в виде измерений темпа потери энергии вращения двойных пульсаров.

Гравитоны. Согласно квантовой механике, гравитационное излучение должно быть составлено из квантов, названных гравитонами. ОТО предсказывает, что они будут безмассовыми частицами со спином, равным 2. Обнаружение гравитонов в экспериментах связано со значительными проблемами. Гравитоны до сих пор не обнаруженны.

- Последователи Эйнштейна. Специфика и недостатки теории струн.

Очень часто высказывается мнение, что для открытия того некоего «временного портала», через который будет осуществляться проход в другое время, потребуется огромное количество энергии. Но никто не может объяснить – почему этот процесс должен происходить именно так и никак иначе.

Ученым не удалось доказать наличие или отсутствие частиц времени – хронотонов, существование которых некоторые физики пытаются косвенно подтвердить с помощью Общей теории относительности. Гипотетически, хронотоны имеют отрицательную массу и скорость, т.е. предположительно движутся обратно потоку времени. Но ни одной достоверной физической модели данного процесса предложено не было.

Большая надежда возлагается на «всеобщую теорию» или «теорию квантовых струн». Она должна объединить все подразделы физики, объясняя процессы, протекающие во Вселенной, с помощью единого набора понятий. Поисками этой теории посвятил десятилетия своей жизни Альберт Эйнштейн, но ни он, ни его последователи не достигли каких-либо результатов.

Теория струн продолжает оставаться интересной научной концепцией, но доказательств этой гипотезы и последующего применения в реальной науке в ближайшие годы не предвидится.

Тео́рия струн — направление математической физики, изучающее динамику не точечных частиц, как большинство разделов физики, а одномерных протяжённых объектов, так называемых квантовых струн.

В рамках этой теории существует идея [1], что все фундаментальные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в бесконечном спектре возбуждений взаимодействующих квантовых струн на масштабах порядка планковской длины 10-33 см [2]. Данный подход, с одной стороны, позволяет избежать (полностью или частично) таких трудностей квантовой теории поля, как перенормировки[3], а с другой стороны, приводит к более глубокому[3] взгляду на структуру материи, сил и самого пространства-времени.

Квантовая теория струн возникла в начале 1970-х годов в результате осмысления формул Габриэле Венециано[4], найденных им в 1968 году и связанных со струнными моделями строения адронов. Середина 1980-х и середина 1990-х ознаменовались бурным развитием теории струн, и каждый раз ожидалось, что в ближайшее время на основе теории струн будет сформулирована так называемая «единая теория», или «теория всего», поискам которой Эйнштейн безуспешно посвятил десятилетия. Тем не менее, несмотря на удивительную математическую красоту и целостность, для теории струн пока не нашли адекватный физический феномен. Возникшая для описания адронной физики, но не вполне подошедшая для этого, теория оказалась и в своего рода экспериментальном вакууме описания всех взаимодействий. Одна из основных проблем при попытке описать процедуру редукции струнных теорий из размерности 26 или 10 в низкоэнергетическую физику размерности 4 заключается в необъятном количестве вариантов компактификаций дополнительных измерений на многообразия Калаби — Яу и на орбифолды, которые, вероятно, являются частными предельными случаями пространств Калаби — Яу.[5] Нарастающая волна решений этой проблемы[6] с конца 1970-х и начала 1980-х годов превратилась в современный камень преткновения теории струн, известный под названием «проблема ландшафта».

Как бы то ни было, разработка теории струн стимулировала развитие математических конструкций, в основном алгебраической и дифференциальной геометрии, топологии, позволила занять достойное место теоретической физике в самой математике, а также глубже понять структуру предшествующих ей теорий и сущность материи и квантовой гравитации. Развитие теории струн продолжается и есть надежда, что недостающие элементы мозаики струнных теорий и недостающие феномены будут найдены в ближайшем будущем, в том числе в результате экспериментов на Большом адронном коллайдере.

| | |

- Исследования актуальных идей атомизма и квантовой физики; их значимость для развития важнейших наук о природе.

- Концепции атомизма. Элементарные частицы, иерархия частиц.

В истории физики наиболее плодотворной и важной для понимания явлений природы была концепция атомизма, согласно которой материя имеет прерывистое, дискретное строение, т. е. состоит из атомов.

В своих опытах в 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон (1856- 1940) открыл электрон, названный позднее атомом электричества. Электрон, как хорошо известно, входит в состав электронной оболочки атомов. В 1898 г. Томсон определил заряд электрона, а в 1903 г. предложил одну из первых моделей атома.

Так постепенно, шаг за шагом, современная физика открывала совершенно новый мир физических объектов - микромир или мир микроскопических частиц, для которых характерны преимущественно квантовые свойства. Поведение и свойства физических тел, состоящих из микрочастиц и составляющих макромир, описываются классической физикой.

К двум совершенно разным объектам - микромиру и макромиру - можно добавить и мегамир - мир звезд, галактик и Вселенной, расположенный за пределами Земли.

При оценке грандиозности масштабов Вселенной всегда возникает классический философский вопрос: конечна или бесконечна Вселенная? Понятием бесконечности оперируют в основном математики и философы. Физики-экспериментаторы, владеющие экспериментальными методами и техникой измерений, получают всегда конечные значения измеренных величин. Огромное значение науки и в особенности современной физики заключается в том, что к настоящему времени уже получены многие количественные характеристики объектов не только макро- и микромира, но и мегамира.

Иерархия структур в микро-, макро- и мегамире

Структурность и системная организация материи относятся к числу ее важнейших атрибутов. Они выражают упорядоченность существования материи и те конкретные формы, в которых она проявляется. Под структурой материи обычно понимается ее строение g микромире, существование в виде молекул, атомов, элементарных частиц и т. д. Но если рассматривать материю в целом, во всех доступных и потенциально возможных формах ее существования, то понятие структуры материи будет охватывать также различные макроскопические тела, все космические системы мегамира, причем в любых, сколь угодно больших пространственно-временных масштабах, с этой точки зрения структура материи проявляется в ее существовании в виде бесконечного многообразия целостных систем, тесно связанных между собой в закономерном движении и взаимодействии, в упорядоченном строении каждой системы. Эта структура неисчерпаема и бесконечна в количественном и качественном отношениях.

В доступных пространственно-временных масштабах структурность материи проявляется в ее системной организации, существовании в виде множества иерархически взаимосвязанных систем, начиная от элементарных частиц и кончая Метагалактикой. Последнюю иногда отождествляют со всей Вселенной, но для этого нет никаких оснований, ибо Вселенная в целом, понимаемая в предельно широком смысле этого слова, тождественна всему материальному миру и движущейся материи, которая может включать в себя бесконечное множество Метагалактик или других космических систем. Понятие же Вселенной, используемое в различных космологических моделях, обозначает наблюдаемую Вселенную (Метагалактику) либо же различные аспекты последней, как они представляются через содержание принятых моделей.

В неживой природе множество объектов будет целостной системой лишь в том случае, если энергия связи между ними больше суммарной кинетической энергии совместно с энергией внешних воздействий, направленных на разрушение системы. В противном случае система не возникает или распадается. Энергия внутренних связей - это общая энергия, которую нужно было бы приложить последовательно к каждому из элементов, чтобы удалить его из системы на большое расстояние, т. е. "растащить" систему. Поскольку эта энергия не может возникнуть из ничего, и каждый из элементов существует в некоторой "потенциальной яме", то стабильность и целостность систем оказываются косвенно обусловленными действием закона сохранения энергии.

Внутренняя энергия связи может иметь различное значение в зависимости от характера сил, объединяющих тела в системы. С переходом от космических систем к макроскопическим телам, молекулам и атомам к гравитационным силам добавляются электромагнитные силы, во много раз превышающие гравитационные. Чем меньше размеры материальных систем, тем более прочно связаны их элементы.

В случае же элементарных частиц энергия внутренних связей сопоставима с их собственной энергией, что можно использовать для определения элементарных частиц: они представляют собой такие микрообъекты, у которых энергия внутренних связей сопоставима с их собственной энергией и которые взаимодействуют как единое целое во всех доступных измерениям микропроцессах.

7.2. Модели ядра, атома. Типы взаимодействий, превращения частиц

Открытие сложного строения атома - важнейший этап становления современной физики. В процессе создания количественной теории строения атома, позволившей объяснить атомные системы, были сформированы новые представления о свойствах микрочастиц, которые описываются квантовой механикой.

Представление об атомах как неделимых мельчайших частицах веществ, как уже отмечалось выше, возникло еще в античные времена (Демокрит, Эпикур, Лукреций). В средние века учение об атомах, будучи материалистическим, не получило признания. К началу XVIII в. атомистическая теория приобретает все большую популярность. К этому времени работами французского химика А.Лавуазье (1743-1794), великого русского ученого М.В. Ломоносова и английского химика и физика Д. Дальтона (1766 - 1844) была доказана реальность существования атомов. Однако в это время вопрос о внутреннем строении атомов даже не возникал, так как атомы считались неделимыми.

Большую роль в развитии атомистической теории сыграл выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, разработавший в 1869 г. периодическую систему элементов, в которой впервые на научной основе был поставлен вопрос о единой природе атомов. Во второй половине XIX в. было экспериментально доказано, что электрон является одной из основных частей любого вещества. Эти выводы, а также многочисленные экспериментальные данные привели к тому, что в начале XX в. серьезно встал вопрос о строении атома.

Существование закономерной связи между всеми химическими элементами, ярко выраженное в периодической системе Менделеева, наталкивает на мысль о том, что в основе строения всех атомов лежит общее свойство - все 'они находятся в близком родстве друг с другом.

Однако до конца XIX в. в химии господствовало метафизическое убеждение, что атом есть наименьшая частица простого вещества, последний предел делимости материи. При всех химических превращениях разрушаются и вновь создаются только молекулы, атомы же остаются неизменными и не могут дробиться на более мелкие части.

Различные предположения о строении атома долгое время не подтверждались какими-либо экспериментальными данными. Лишь в конце XIX в. были сделаны открытия, показавшие сложность строения атома и возможность превращения при определенных условиях одних атомов в другие. На основе этих открытий начало быстро развиваться учение о строении атома. Первые косвенные подтверждения о сложной структуре атомов были получены при изучении катодных лучей, возникающих при электрическом разряде в сильно разреженных газах.

Изучение свойств этих лучей привело к заключению, что они представляют собой ноток мельчайших частиц, несущих отрицательный электрический заряд и летящих со скоростью, близкой к скорости света. Особыми приемами удалось определить массу катодных частиц и величину их заряда, выяснить, что они не зависят ни от природы газа, остающегося в трубке, ни от вещества, из которого сделаны электроды, ни от прочих условий опыта. Кроме того, катодные частицы известны только в заряженном состоянии и не могут быть лишены своих зарядов, не могут быть превращены в электронейтральные частицы: электрический заряд составляет сущность их природы. Эти частицы, получившие название электронов, были открыты в 1897 г. английским физиком Дж. Томсоном.

Изучение строения атома практически началось в 1897 - 1898 гг., после того как была окончательно установлена природа катодных лучей как потока электронов и были определены величина заряда и масса электрона. Томсон предложил первую модель атома, по который атом - сгусток материи, обладающий положительным электрическим зарядом, в который вкраплено столько электронов, что в целом атом - электрически нейтральное образование. В этой модели предполагалось, что под влиянием внешних воздействий электроны могли совершать колебания, т. е. двигаться ускоренно. Казалось бы, это позволяло ответить на вопросы об излучении света атомами вещества и гамма-лучей атомами радиоактивных веществ.

Положительно заряженных частиц внутри атома модель атома Томсона не предполагала. Но как же тогда объяснить испускание положительно заряженных альфа-частиц радиоактивными веществами? Модель атома Томсона не давала ответа и на некоторые другие вопросы.

Положительно заряженная часть атома была открыта в 1911 г. английским физиком Э.Резерфордом при исследовании движения альфа-частиц в газах и других веществах.

Более тщательное исследование такого явления показало, что при прохождении пучка параллельных лучей сквозь слой газа или тонкую металлическую пластинку выходят уже не параллельные лучи, а несколько расходящиеся: происходит рассеяние альфа-частиц, т. е. отклонение от их первоначального пути. Углы отклонения невелики, но всегда имеется небольшое Число частиц, примерно одна из нескольких тысяч, которые отклоняются очень сильно. Некоторые частицы отбрасываются назад, как если бы на пути встретилось что-то твердое, непроницаемое. Это не электроны - их масса гораздо меньше массы альфа-частиц. Отклонение может происходить при столкновении с положительными частицами массой того же порядка, что и альфа-частицы. Исходя из этих соображений, Резерфорд предложил следующую схему строения атома.

В центре атома находится положительно заряженное ядро” вокруг которого по разным орбитам вращаются электроны. Возникающая при их вращении центробежная сила уравновешивается притяжением между ядром и электронами, вследствие чего они остаются на определенных расстояниях от ядра. Так как масса электрона ничтожна мала, то почти вся масса атома сосредоточена в его ядре. На долю ядра и электронов, число которых сравнительно невелико, приходится, лишь ничтожная часть всего пространства, занятого атомной системой.

Предложенная Резерфордом схема строения атома или, как обыкновенно говорят, планетарная модель атома, легко объясняет явления отклонения альфа-частиц. Действительно, размеры ядра и электронов чрезвычайно малы по сравнению с размерами всего атома, которые определяются орбитами наиболее удаленных от ядра электронов; поэтому большинство альфа-частиц пролетает через атомы без заметного отклонения. Только в тех случаях, когда альфа-частица очень близко подходит к ядру, электрическое отталкивание вызывает резкое отклонение ее от первоначального пути. Таким образом, изучение рассеяния альфа-частиц положило начало ядерной теории атома.

- «Катастрофа Рэлея-Джинса». Квантовая природа излучения, гипотеза Планка

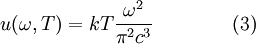

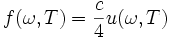

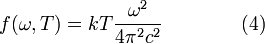

Закон Релея — Джинса — закон излучения Рэлея — Джинса для равновесной плотности излучения абсолютно чёрного тела u(ω,T) и для испускательной способности абсолютно чёрного тела f(ω,T) который получили Релей и Джинс, в рамках классической статистики о равнораспределении энергии по степеням свободы.

Формула Рэлея-Джинса достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными об излучении абсолютно черного тела в области малых частот или больших длин волн и резко расходится с опытом для больших частот или малых длин волн излучения. Кроме того, интегрируя (1.29) и (1.30) по всем частотам, мы получаем бесконечные значения для интегральной плотности энергии равновесного теплового излучения

и для энергетической светимости абсолютно черного тела

и для энергетической светимости абсолютно черного тела  . Действительно

. Действительно .

.Отсюда следует, что классическая теория теплового излучения приходит к выводу о том, что при конечных значениях энергии излучения равновесие между веществом и излучением невозможно. Этот вывод противоречит опыту.

Такой противоречивый результат, содержащийся в формуле Рэлея-Джинса, вывод которой с точки зрения классической теории не вызывал сомнений, П.С.Эренфест назвал "ультрафиолетовой катастрофой".

получим плотность энергии, которая приходится на интервал частот dω:

.

. Зная связь испускательной способности абсолютно черного тела f(ω,T) с равновесной плотностью энергией теплового излучения

, для f(ω,T) находим:

, для f(ω,T) находим:

Выражения (3) и (4), называют формулой Релея — Джинса.