Куриные глухари

| Вид материала | Документы |

- Куриные яйца и продукты их переработки широко применяются в производстве булочных, 32.62kb.

- Выступление на международном конгрессе в москве, 58.49kb.

- Программа эксурсионного тура «рига стокгольм» 1 день, 135.64kb.

- Куриные грудки, ананасы (консервированные), кукуруза, сладкий перец, рис (по желанию),, 144.31kb.

- Цемент один из немногих строительных материалов, без которого невозможно какое-либо, 60.54kb.

КУРИНЫЕ

ГЛУХАРИ. Апрель. В борах, оврагах лежит ещё снег. А на прогалинах, в березняке — парная, тёплая земля. Первые весенние цветы — голубые пролески, медуница синяя, с краснотой. Ландыши... Нет ещё ландышей. А вот золотистая мать-и-мачеха — на всех голых буграх.

Углубимся в северные хвойные леса и, может быть, увидим где-нибудь на сосне большую чёрную птицу, очень странную на вид — краснобровую, бородатую.

Глухарь шею вытянул. Насторожился. В испуге срывается и грузно летит над болотом. Сумрак леса скрывает его. А вокруг — сказочная быль! По земле — мох и мох, сфагновый, торфяной. По мху — клюква, багульник и пушица. Чахлые сосенки нерешительно обступили трясину. Ели хмурые насупились неприветливо. Тревожно шуршат иглами сосны. Бурелом да гниль, пни да коряги.

Уходим всё дальше в лес, в самую глушь. Солнце садится за лесом. Тихо спустились сумерки. Почернело вокруг.

И вдруг среди ночи, во мраке, — щелчки какие-то — «тк-тк-тк». Звуки странные...

Вот пауза. Нет щелчков, тихо вокруг.

Опять щелчки. Пощёлкивание ускоряется и — словно кто спичкой постучал быстро-быстро по коробку — дробь. А за ней то, что охотники называют «скирканьем»: негромкое короткое скрежетание, звук точения ножа о брусок. Ждут его с замиранием сердца любители одного из лучших в мире видов охоты. Ждут, чтобы под эту «песню» за несколько секунд сделать два-три быстрых скачка и замереть при последних звуках точения.

Быстро светает. Тёмные тени кустов и деревьев тонут по пояс в сером тумане. Громко и будто совсем близко поёт глухарь. Начальные звуки

516

его песни: «тк-тк-тк» — это запев. Всё чаще щёлкает. Нарастает ритм, и вдруг слились глухариные щелчки в один недолгий скрип.

Так, скачками, то замирая на полушаге, то кидаясь вперёд по бездорожью, ближе и ближе подходит охотник к дереву, на котором, распустив веером хвост и выгнув взъерошенную шею, поёт опьянённая весной птица. Захлёбываясь, без устали, без перерыва поёт и поёт древнюю песню лесных дебрей.

Все зори напролёт каждую весну в необъятных наших лесах токуют глухари. В страстном возбуждении, в конце своих песнопений, называемом «скирканьем», глохнут на время. А когда оборвут своё точение, уже всё слышат.

Глухарь, тетерев, рябчик — боровые птицы России. По виду разные, но образ жизни у них сходный. Весной токуют, каждый на свой лад (описанная только что песня глухаря называется у охотников током).

Кончится ток — самцы линяют (старые перья меняют на новые), прячась по глухим местам. А самки в ямке под кустом высиживают от 4 до 15, но обычно 6—8 яиц.

Глухарята выведутся из яиц, и водят их за собой только матери. Десятидневные, они уже перепархивают невысоко над землёй. Дней через пять—семь ночуют на деревьях. Те, кому уже исполнился месяц, хорошо летают.

В сентябре глухари собираются в небольшие стаи: самки с самками, петухи с петухами, и кормятся на осинах листьями. Так и все холода стаями держатся. Зимой корм глухарей — хвоя сосен, пихт, кедров, реже елей. Ну и клюкву и другие ягоды, конечно, собирают.

Ночуют в снегу. С дерева или прямо с лёта падают в сугроб, пройдут немного под настом, притаятся и спят. В пургу и мороз сутками не вылезают из-под снега. Там ветра нет и теплее градусов на десять, чем на поверхности. Если после оттепели ударит сильный мороз и ледяная корка покроет снег над птицами, бывает, гибнут они, не сумев пробиться на волю. Охотники умеют собирать таких замёрзших птиц.

А весной — снова тока. Там, где тетерева токуют недалеко от глухарей, бывает, появляются их помеси (называют их межняками). Гибриды похожи больше на глухарей, не всякий и отличит, но токовать прилетают к тетеревам. Межняки сильнее тетеревов и токуют азартнее. Голос, однако, немного напоминает глухариный. Всех тетеревов с токовища разгонят, «чёртом» кидаясь на каждого петуха, которого увидят. Прежде думали, что эти помеси между тетеревами и глухарями, как и все межвидовые гибриды, бесплодны. Оказалось, что нет: и с тетёрками, и с глухарками дают потомство. Лучше, чем глухари, приживаются они в современных поредевших лесах Европы. Поэтому и расселяют их там, где хотят снова развести глухарей.

Мало осталось в Европе глухарей. В Германии, например, немногим более 60 тыс. На севере Европейской России в конце прошлого века добывали ежегодно 65 тыс. глухарей, теперь ежегодная добыча составляет лишь несколько тысяч (по официальным подсчётам; на самом деле, учитывая браконьерство, значительно больше).

В Пиренейских горах ещё не всех глухарей перебили. Кое-где уцелели они и в Альпах, Карпатах, на Балканах, в Скандинавии, а на востоке живут глухари по таёжным лесам до Забайкалья и Лены. За рекой Нижняя Тунгуска и до Камчатки и Сахалина — ареал другого глухаря, каменного. Он поменьше обыкновенного глухаря (описанного выше), не с белым, а с чёрным клювом. Не глохнет, как наш, когда поёт, лишь немного хуже слышит.

ТЕТЕРЕВА. Весна, апрель, и тетерева токуют. Много тетеревов на одном токовище -десяток, два, а может быть, и больше. Одни самозабвенно бормочут, пригнув шеи к земле и распустив хвосты. Другие выкрикивают «чу-фыы», подпрыгивая и хлопая крыльями. Иные, сойдясь во встречных прыжках, сшибаются грудью. Набухшие кровью брови алеют на чёрных птичьих головах, белые подхвостья сверкают в косых лучах восходящего солнца. В общем ток в разгаре.

Затемно слетаются тетерева со всей округи на уединённые луговины, лесные болота, тихие поляны. Солнце взойдёт, а они ещё поют и поют свои серенады пернатым дамам. Повздорят, конечно, и подерутся.

А где же те, ради кого затеяны эти игрища? Где тетёрки? Среди петухов их не видно. Они недалеко, но и не рядом. Бурые, неяркие, неприметные на фоне блёклых красок луга, не спеша прохаживаются метрах в тридцати от крайних тетеревов. Постоят, опять лениво пойдут. Скромно и будто бы равнодушно гуляют по краю токовища. Клюют что-то на земле. Это поощрение певцам — вроде наших аплодисментов. Заметив поклёв-аплодисмент, тетерева токуют азартнее.

В таких делах весна и проходит. Середина мая уже, конец токам. Тетёрки усаживаются на гнёзда — небольшие ямки в земле среди кустов или высокой травы.

Тетеревята выведутся — заботятся о них только матери. Они детям своим очень преданы и самоотверженно отводят от них врагов, притворяясь ранеными: перепархивают по земле, будто не могут взлететь, трепеща словно обессиленными крыльями.

Через месяц после того, как выберутся из яиц, тетеревята уже хорошо летают, но ещё нуждаются в защите и заботе своих мамаш. В сентябре молодые косачи, самцы тетеревов, живут уже без них, но самочки ещё держатся с тетёрками, их вырастившими.

517

Полынный тетерев.

Гоацин с птенцом.

ГОАЦИН

Житель тропических лесов, гоацин по своему строению весьма отличается от своих ближайших родственников — куриных. Особенно интересен птенец гоацина с двумя солидными пальцами на каждом крыле, снабжёнными когтями. Ими он цепляется за ветки, ловко по ним карабкаясь, может эти пальцы сгибать и разгибать. У взрослых птиц свободных пальцев на крыльях нет.

Придёт зима — тетерева собираются в смешанные стаи: косачи и тетёрки. Вместе перелетая с дерева на дерево, кормятся серёжками ольхи, берёзы, осины, ивы, можжевёловыми и другими ягодами. В холода ночь проводят под снегом, как и глухари. В сильные морозы много дней не покидают эти убежища. В них тепло и ветра нет.

Весной у тетеревов снова тока. Впрочем, и осенью, а кое-где далее зимой, токуют тетерева. Осенние тока ненастоящие, размножения за ними не следует. А какой от них толк, не очень-то понятно.

Обыкновенный, или полевой, тетерев обитает в России почти повсюду, за исключением степей и пустынь да северных краёв России и Сибири, на востоке распространён до реки Уссури.

На Кавказе, в альпийской и субальпийской зонах, живёт кавказский тетерев (хвост у него без белого подхвостья и менее круто изогнут лирой). Токует иначе. Профессор А.В. Михеев вот как его описывает:

«На току петухи или спокойно сидят, или, опустив крылья и почти вертикально подняв хвост, подпрыгивают вверх... поворачиваясь при этом на 180 градусов. Прыжок сопровождается характерным хлопаньем крыльев... Обычно ток проходит в молчании... Изредка петухи щёлкают клювами или издают короткое хрипение, напоминающее приглушённый и мягкий крик коростеля».

Кончится ток — начинается гнездование. В гуще рододендронов или других кустарников самки кавказских тетеревов насиживают с полдюжины яиц. Птенцы выведутся и отправляются с матерью, так сказать, «по ягоды», но и разными цветами, листьями и семенами не пренебрегают. Это их летний корм, а зимой — можжевёловые ягоды и хвоя. В эту пору кавказские тетерева собираются в небольшие стаи, но не смешанные, как у обыкновенного тетерева, — порознь кочуют самцы и самки по лесам.

РЯБЧИКИ. В тех же почти местах, что и тетерев, живёт рябчик — ещё одна распространённая в России птица из отряда куриных. Правда, его ареал простирается дальше к востоку, чем у тетерева, — до Сахалина включительно.

У рябчиков и самцы, и самки — серо-буро-рябенькие, но первых от вторых отличает чёрное пятно под клювом. У обоих головы украшены небольшими хохолками.

Рябчик — птица моногамная: самец с одной самкой живёт, о птенцах заботится. Весной, а местами и осенью, на умелый свист хорошего манка рябчик быстро прилетит. Сядет близко на сук или по земле подбежит, странно непугли-

518

СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ:

1. Глухари. 2. Дикуша. 3. Тетерева.

4—5. Белая куропатка в зимнем (4)

и летнем (5) наряде. 6. Рябчик.

вый, неосторожный какой-то. Охотнику особенно и прятаться от него не надо: стреляет почти в упор. Промахнёшься — снова можно манить, ещё не раз прилетит, обманутый коварным зовом манка: он его за свист своей подруги принимает.

В мае самки-рябчики уже высиживают яйца. Их обычно около десятка. «Самки сидят на яйцах настолько крепко, — пишет профессор В.Е. Флинт, — что иногда позволяют дотронуться рукой ».

Птенцам рябчиков ещё только 5 дней от роду исполнилось, а они уже перепархивают невысоко над землёй. Те, кому уже месяц, летают совсем хорошо. Корм их весной и летом — почки, листья, семена всяких растений, также ягоды, насекомые и другие мелкие беспозвоночные.

Воротничковый рябчик обитает в Соединённых Штатах, в Канаде и на Аляске. У самца два пучка длинных перьев по бокам шеи. Токуя, он их распускает пышным жабо, раздувает полосатую шею, хвост раскидывает веером. Самец очень предан своим родительским обязанностям: если самка погибнет, он водит и охраняет птенцов.

ДИКУШИ. От Забайкалья до Приморья и Сахалина живут похожие на рябчиков дикуши. Они покрупнее рябчиков и темнее окрашены. Профессор Флинт пишет: «Весной дикуши токуют, при этом распускают хвост, вытягивают вверх шею и подпрыгивают, издавая своеобразное щёлканье».

После тока, естественно, следует размножение. Гнездятся дикуши, как все российские птицы отряда куриных, на земле, обычно в лиственничной и пихтовой тайге, «предпочитая участки с полянами, окрайки верховых болот и другие богатые ягодами места» (В.Е. Флинт). Ягодами же они и кормятся, а также хвоей лиственниц и пихт.

Дикуша — птица непугливая. Название её — полная противоположность поведению. Она спокойно подпускает к себе человека вплотную, не испытывая при этом никакого страха. И напрасно! Потому что, пользуясь её беспримерной доверчивостью, охотники изобрели особый способ охоты на «смиренного рябчика», как прозвали дикушу в Приморье. Её просто снимают с веток петлёй на палке, цепляя за шею. Чем объясняется столь странное поведение дикуши, орнитологи пока точно не установили.

БЕЛЫЕ КУРОПАТКИ. Белая куропатка —

обитатель северных краёв Европейской России, всей Сибири, Англии, Скандинавии, Соединённых Штатов и Канады. Летом она рыже-бурая, зимой белоснежная, только хвост чёрный. Густое, до самых когтей, оперение на лапах — так сказать, канадские лыжи: они держат птицу на рыхлом снегу.

Весной самцы сидят на буграх, высоких кочках, как сторожевые на постах. Белые с ярко-рыжей головой, шеей и зобом — издалека заметны. Это и требуется: выбрав гнездовой участок, его собственной персоной маркируют, яснее говоря, помечают его границы. Атакуют и гонят прочь всех других самцов с яростной отвагой.

Токовые крики белых куропаток — странное, резкое, громкое «карр...эр-эр-эрр». Какой-то дьявольский хохот: не сообразишь, если не знаешь, кто так страшно «гаркнул» у тебя над ухом. Это может случиться на моховых болотах ночью перед рассветом, когда пробираешься на глухариный ток. Самого крикуна никогда не видно, даже если совсем рядом «закаркал». Куропач, пролетев немного над землёй, взмывает круто вверх, повисает на секунду в воздухе и вот тут «каркает». Затем с криком опускается вниз.

Самка сядет на гнездо, супруг её, как и рябчик, поблизости таится между кочками, распластавшись на земле. Он теперь уже не кричит, помалкивает, на буграх не красуется, летает мало. В общем прячется, чтобы не выдать врагам гнездо. Смелый защитник своего потомства: не боится и людей.

«Самец бросился на наблюдателя, — пишет профессор Михеев, — сбил с него очки и при повторном нападении был пойман руками».

Шотландские белые куропатки (особый подвид) зимой не белеют. Называют их в Англии граусами. Веками разводили граусов и охотились на них британские землевладельцы в своих имениях. В конце прошлого века завезли граусов на болота по обе стороны бельгийско-германской границы. Там живут они в небольшом количестве.

Тундряная куропатка образом жизни и видом похожа на белую, но поменьше. Зимой самцов отличает нанесённая природой чёрная полоска: она тянется от клюва до глаза и дальше через глаз к затылку. Летом у белой куропатки преобладает в оперении рыжий цвет, а у тундряной — серый.

В России тундряная куропатка обитает на Кольском полуострове, местами на севере Европейской России, в тундрах и лесотундрах Сибири (за исключением её центральных областей); в Западной Европе — в Скандинавии, Шотландии, в Альпах и Пиренеях; в Северной Америке — в Канаде и на Аляске.

В Америке же, в горах её Запада, от Аляски до штата Нью-Мексико, живёт американская белая куропатка. Она похожа на первых двух, но хвост у неё не чёрный, а белый.

520

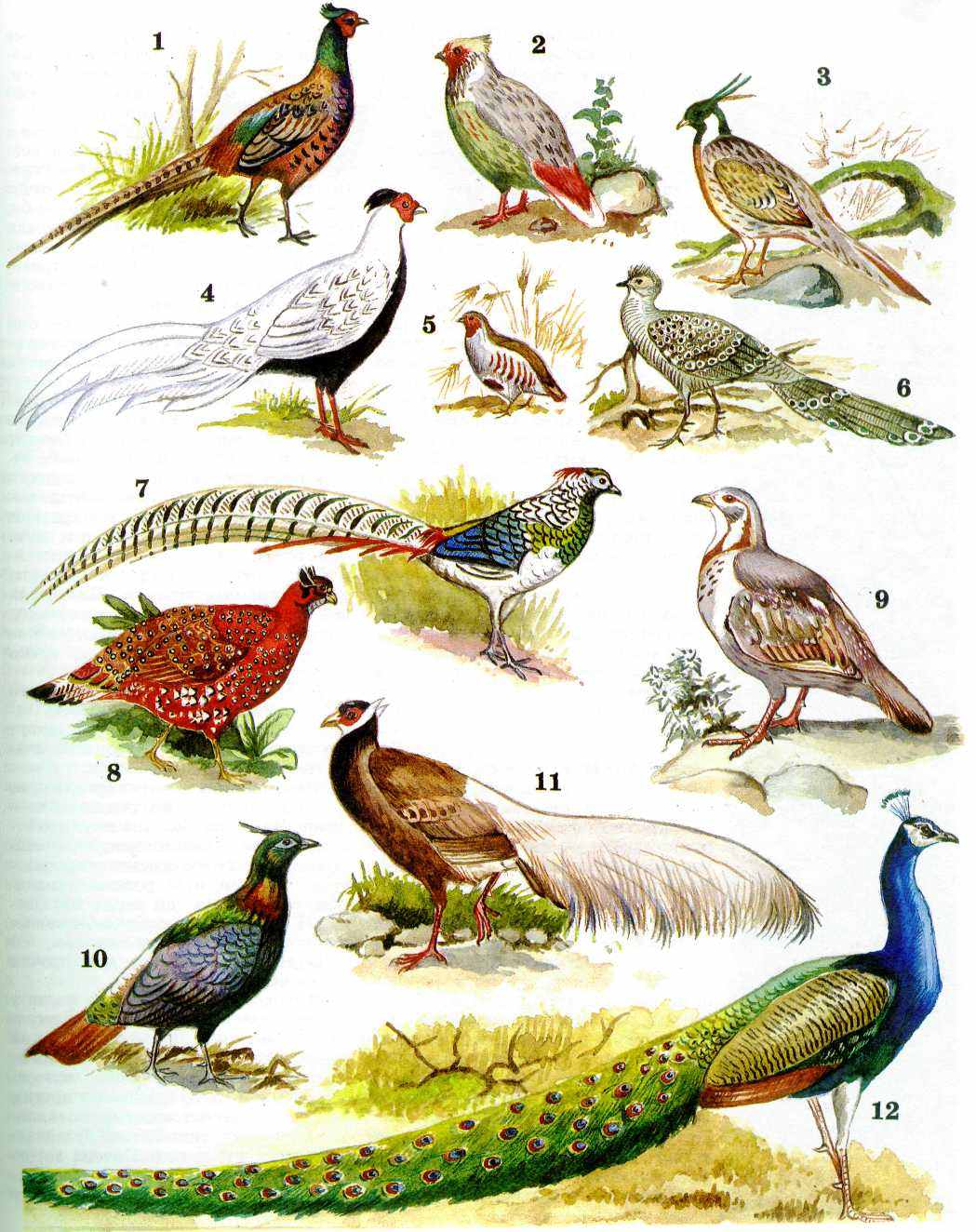

СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ:

1. Фазан обыкновенный. 2. Итагин. 3. Коклас.

4. Серебряный фазан. 5. Серая куропатка.

6. Павлиний фазан. 7. Алмазный фазан.

8. Трагопан. 9. Гималайский улар. 10. Монал.

11. Маньчжурский ушастый фазан.

12. Индийский павлин.

КУРИНЫЕ И ЧЕЛОВЕК

Четыре представителя куриных одомашнены человеком: индейки, куры, цесарки и японские перепела.

При этом цесарка и курица (точнее, её предок — дикий банкивский петух) приручёны в Старом Свете ещё задолго до нашей эры, а индеек завезли в Европу испанцы из завоёванной Мексики, позаимствовав их у ацтеков.

На сегодняшний день в мире живёт восемь с лишним миллиардов кур — больше, чем людей. Человек вывел множество их пород — яйценоских, мясных, декоративных. Даже драчливость, свойственная большинству куриных в природе, не была оставлена без внимания — во многих странах очень популярны сражения крепких, с крупными шпорами бойцовых петухов. Сражаются пернатые бойцы часто до смерти, забывая о любых ранениях в пылу схватки. На монетах Французской республики есть изображение боевого петуха — символа воинственных галлов, предков французов.

Выведены человеком и такие необычные породы кур, как, например, беспёрые «голые» куры. Одно из их достоинств: битую птицу не нужно ощипывать. Недостаток: птицы легко мёрзнут, не говоря уж о малоэстетичной наружности. Если дикие банкивские куры несли по 10—15 яиц в год, то представители современных яйценоских пород откладывают их часто в 20 раз больше, а рекордистки несут по яйцу каждый день, без единого «выходного».

К сожалению, подавляющее большинство сегодняшнего «куриного населения» планеты живёт не в просторных курятниках и на птичьих дворах, а в тесноте клеток на птицефабриках. Здесь птицы —

ПОЛЫННЫЙ ТЕТЕРЕВ. Там же, в Америке, демонстрирует своё великолепие на токах полынный тетерев. Ростом он почти с глухаря. На груди у него — два голых жёлтых пятна, под ними в коже — воздушные «мешки». Токуя, петухи их раздувают, при этом слышится звук, похожий на барабанную дробь или трещотку.

На токах полынных тетеревов строгий порядок: соблюдается старшинство среди петухов. Главный из них располагается в середине, рядом с ним — второй старший по рангу. Чуть поодаль токуют от двух до шести третьестепенных тетеревов, а вокруг по периферии — молодёжь. Красивые чернобрюхие фигуры тетеревов (в белых жабо спереди, с остроконечными «веерами» хвостов сзади), картинно стоящих или важно расхаживающих, виднеются на холмах и равнинах среди скудной зелени полынных лугов. Позы величавые, гвардейские груди раздуты шарами, головы утонули в пышных воротниках. «Пузыри» на груди, жёлтые, как два апельсина, вздуваясь и опадая, мелькают сигнальными огнями в лучах восходящего солнца...

Живописная картина, но, к сожалению, теперь уже редкостная. Мало сохранилось на северо-западе Соединённых Штатов полынных тетеревов.

ФАЗАНЫ. Самый, пожалуй, обширный ареал из всех диких куриных — у обыкновенного, или охотничьего, фазана: от Атлантического до Тихого океана (правда, во многих местах ареала фазанов нет). В Западную Европу, а также в Америку, Новую Зеландию и на Гавайские острова завезли этих птиц люди.

Излюбленные фазанами места — кустарники, тростниковые заросли по долинам рек, пойменные леса, окраины засеянных полей. По долинам рек они поднимаются и в горы, но не очень высоко и только там, где можно надёжно укрыться в густых зарослях.

Ранней весной, в феврале — марте, уходят фазаны из зимних стай. Петухи выбирают гнездовые территории. У каждого своя. Её он охраняет, на ней кормится и токует. У него там свои излюбленные маршруты для прогулок, протоптанные тропинки. Ходит, кричит «ке-ке-ре» и «кох-кох», хлопая крыльями. Помолчит минут пять, поклюёт что-нибудь — опять кричит.

Самка — она где-нибудь рядом в кустах — поощряет его токовое возбуждение негромким «киа-киа». Позднее придёт к нему. Он сейчас же, как домашний петух, боком-боком подступает, опустив до земли обращённое к ней крыло. И бубнит «гу-гу-гу». По-петушиному прельщает найденным либо воображаемым зерном или червяком.

По своему участку кочуют они теперь вместе. А если расстанутся — перекликаются. Когда чужой петух явится, гонят его прочь.

Вскоре затем ямку в земле выроют, кое-чем её устелют — и готово гнездо. В него фазаниха отложит 7—18 яиц. Все яйца она своим телом прикроет, высидит птенцов, а те к вечеру того дня, когда вывелись, уже уходят за матерью из гнезда. Кормятся семенами и насекомыми, а также свежими листьями. Ночуют первое время на земле, у мамаши под крылом. На третий день уже порхать умеют, на тринадцатый летают так хорошо, что за матерью сами взлетают на ветки деревьев и там ночуют.

В конце лета разные выводки соединяются в небольшие стаи (некоторые выводки, впрочем, живут и в одиночестве). Опекают их сначала самки, потом — петухи.

Фазаны акклиматизированы во многих странах, но родина их — Азия. Здесь их больше двух десятков видов. Длиннохвостые, пышнохвостые, белохвостые, чернохвостые, белоспинные, рогатые, хохлатые, ушастые — да много их! Оперение у всех великолепное, токовые повадки изумляют не меньше.

О двух расскажем, для прочих места нет.

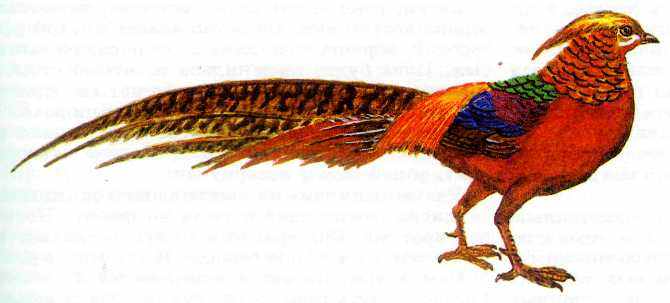

В горах Тибета золотой фазан в апреле, распустив веером красочный воротник так, что спереди он закрывает клюв, сзади — шею, прыгает вокруг фазанихи, поворачиваясь к ней то одним, то другим боком, и кричит «хан-хок», «хан-хок» — звук такой, как будто косари косу отбивают. Поверх воротника, как кокетка из-за веера, подмигивает для пущего эффекта ян-

522

Золотой фазан.

тарным глазом. Так он ухаживает за самкой. Потом начнутся дела посерьёзнее — выведение потомства. Впрочем, все заботы о нём принимает на себя забытая петухом до следующей весны его подруга.

В Гималайских горах в ту же пору громким мелодичным свистом, напоминающим печальный крик кулика кроншнепа, созывают своих самок на токовище петухи-моналы — тоже своего рода фазаны. Прибывших обольщают так: сначала боком, робкими шагами ходит самец вокруг самки, опустив обращённое к ней крыло до земли и уперев клюв в свою грудь. Круги всё уже и уже. Затем вдруг встал грудью к ней — оба крыла и клюв у земли. Поклон? Нет, показ блестящего оперения на спине: для самок этого вида оно неотразимо. Кланяясь, ходит петух вперёд и назад, вертится, рассыпая вокруг красочные вспышки «металлического» оперения.

Тока закончатся, и начинаются обычные будни: откладка яиц, выведение птенцов и всё прочее, что с этим связано.

Дикие куры по существу — украшенные гребнями фазаны. Прямой родоначальник всех пород домашних кур — банкивский петух — и в наши дни живёт в сырых и сухих, в горных и равнинных лесах: от Гималайских гор, Восточной Индии, по всему Индокитаю, Бирме и югу Китая, до Суматры и Явы. Он очень похож на деревенских петухов огненной (дикой) окраски. Но поменьше, размером с тетерева. Кукарекает! Только последний слог в «ку-ка-реку» короткий, а в остальном очень похож его крик на знакомые нам голоса домашних петухов.

Зимой эти птицы живут стаями. Весной петухи токуют порознь, каждый на своей территории, собирая вокруг себя около пяти кур. Затем каждая курица отложит 5— 14 яиц и высиживает их в одиночестве. Интересно сравнить это малое число снесённых яиц с рекордами плодовитости домашних кур лучших пород: до трёхсот и больше яиц в год! Как видите, трудились птицеводы всех народов и времён недаром...

У полуфазана-полупавлина, именуемого аргусом, очень длинные перья на крыльях, сплошь усыпанные множеством глазчатых пятен, так удачно оттенённых, что кажутся выпуклыми. За них и имя получил аргус в честь стоокого великана из древнегреческих мифов.

Два средних пера в хвосте аргуса тоже длинные невероятно — полтора метра. Сама птица в два раза короче. С таким хвостом, а главное, с такими крыльями летать нелегко. Не столько для полёта, сколько для другого дела использует их аргус. Когда он спит, длинные перья хвоста, как бдительные антенны радара, оберегают его покой. На Калимантане, Суматре и в Малайе живут аргусы. Так вот, жители Калимантана — даяки — рассказывают: на ночь аргус устраивается всегда хвостом к стволу дерева, на котором спит. Дикая кошка, леопард или удав добраться до спящего аргуса могут только по суку, но в пути наткнутся на два длинных пера и, конечно, разбудят аргуса. Он, недолго думая, улетит.

Однако самые длинные перья в мире диких птиц не у аргуса, а у близкого его родича — фазана Рей-

скорее детали некоего сложного механизма, производящего яйца, тушки бройлеров (мясных цыплят) и т. д. Одна птичница обслуживает десятки тысяч цыплят или несушек.

Участь обитателей таких птицеферм настолько незавидна, что руководство Европейского Сообщества приняло даже специальный закон, защищающий права кур. Согласно ему, каждая курица должна иметь в клетке площадь минимум 450 кв. см. Защитники прав животных отмечают с горечью, что этого пространства птице едва хватает, чтобы просто свободно стоять. Чтобы почистить пёрышки, ей нужно вдвое больше места, повернуться — втрое больше, а похлопать крыльями — в 3—4 раза больше площади.

Из других домашних куриных более известна индейка. У многих народов (началась эта традиция 4 столетия назад в Англии) искусно приготовленная индейка — традиционное блюдо на Рождество. В таких странах, как США, Великобритания, индеек сегодня лишь в два-три раза меньше, чем жителей.

В завтрак японских школьников обязательно входят перепелиные яйца. За год японская перепёлка откладывает 300 яиц общим весом 3 кг. Это в 20 раз больше её собственного веса (а у курицы вес всех её яиц за год лишь в 8—9 раз больше её веса). Неудивительно, что мировое поголовье японского перепела постоянно растёт, и эта домашняя птица получает признание во всё большем числе стран.

523