Школьников

| Вид материала | Автореферат |

- Информация о междисциплинарной олимпиаде школьников, 109.37kb.

- Анализ результатов проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 234.14kb.

- «адаптивная физкультура для школьников» Зайцева, 61.48kb.

- Приказ от 16 января 2012 года №09 Опроведении Московской олимпиады школьников в 2011, 17.84kb.

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности младших школьников, 285.55kb.

- В. А. Каверина «Картины мира» школьников. Итоги исследования. Исследование, 82.72kb.

- I. Воспитанность 6 школьников, 2036.54kb.

- I. Теоретические основы неуспеваемости школьников, 131.53kb.

- Информация о XIII городских Серафимовских чтениях школьников, 286.39kb.

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся начальной, 784.25kb.

Таблица 3

Показатели фактического суточного питания городских и сельских учащихся

| Группы Показа- тели | Возрастные группы | |||||

| 7-11 лет | 12-14 лет | 15-17 лет | ||||

| городские | сельские | городские | сельские | городские | сельские | |

| Энергетическая ценность рациона (ккал/сут) | 1935,2±780,4 | 1715,4±622,2 | 2561,3±313,6 | 2197,7±205,3 | 1778,9±201,6 | 1589,4±152 |

| Белки, г | 66,7±18,5 | 53,8±22,3 | 97,5±14,1 | 85,5±8,0 | 66,5±8,8 | 51,3±7,2 |

| Жиры, г | 29,3±10,3 | 27,1±12,2 | 75,4±12,5 | 72,3±7,5 | 65,4±8,1 | 60,3±7,9 |

| ПНЖК, г | 3,77±0,3 | 2,61±0,2 | 2,04±0,03 | 1,83±0,03 | 3,01±0,04 | 2,68±0,05 |

| Углеводы, г | 455,2±112,7 | 303,1±101,6 | 314,5±47,3 | 286,5±32,3 | 211,5±18,7 | 199,7±20 |

| В т.ч.: полисахариды | 2,4±0,6 | 2,0±0,9 | 3,6±0,2 | 2,7±0,2 | 5,0±0,4 | 4,2±0,4 |

| Макро- и микроэлементы | ||||||

| Кальций, мг | 459,8±245,1 | 372,1±302,1 | 613,3±87,0 | 577,0±83,9 | 314,3±45,6 | 273,2±43,4 |

| Магний, мг | 255,4±75,0 | 134,4±85,5 | 347,0±44,8 | 250,1±21,8 | 171,1±19,8 | 166,8±20,6 |

| Фосфор, мг | 878,9±411,2 | 676,8±394,1 | 1178,4±213,9 | 1152,5±112 | 566,7±77,9 | 673,03±85 |

| Калий, мг | 1376,5±877,7 | 1165,5±936 | 1499,8±175,5 | 1343,0±164 | 1505,8±233,4 | 1482,9±237 |

| Натрий, мг | 745,4±17,3 | 614,8±18,8 | 344,6±47,3 | 441,5±56,1 | 401,5±55,3 | 399,2±49,2 |

| Хлориды, мг | 1165,3±112,6 | 1047,5±87,2 | 625,8±75,2 | 603,9±72,2 | 617,3±88,1 | 594,5±79,5 |

| Железо, мг | 8,3±3,1 | 7,0±2,2 | 19,3±3,5 | 20,4±3,5 | 14,6±3,3 | 13,7±2,1 |

| Цинк, мг | 6,8±4,4 | 6,07±4,3 | 7,18±0,6 | 6,31±0,9 | 5,8±0,9 | 4,76±0,8 |

| Йод, мг | 0,07±0,004 | 0,023±0,002 | 0,44±0,19 | 0,23±0,13 | 0,13±0,07 | 0,15±0,09 |

| Медь, мг | 0,5±0,02 | 0,3±0,01 | 0,6±0,02 | 0,4±0,01 | 0,3±0,02 | 0,2±0,03 |

| Селен, мг | 0,25±0,04 | 0,16±0,01 | 0,23±0,05 | 0,12±0,04 | 0,45±0,06 | 0,34±0,02 |

| Хром, мкг | 13,1±3,7 | 11,1±2,5 | 12,4±5,4 | 9,3±2,7 | 21,0±3,8 | 17,8±3,5 |

| Фтор, мг | 2,3±0,7 | 1,3±0,8 | 2,6±0,5 | 1,6±0,2 | 2,2±0,3 | 1,5±0,2 |

| Витамины | | | ||||

| Витамин А, мкг | 300±30,0 | 100±3,0 | 100±2,0 | 200±4,0 | 220,0±5,0 | 170,0±3,0 |

| Витамин В1, мг | 0,8±0,4 | 0,7±0,3 | 2,7±0,3 | 1,4±0,1 | 0,92±0,2 | 0,81±0,1 |

| Витамин В2, мг | 0,5±0,3 | 0,6±0,4 | 2,1±0,1 | 1,1±0,1 | 0,44±0,08 | 0,65±0,09 |

| Витамин С, мг | 36,7±12,5 | 12,9±13,0 | 59,1±13,8 | 63,1±12,3 | 99,4±24,8 | 89,6±21,0 |

| Витамин В6, мг | 1,4±0,7 | 0,9±0,7 | 1,2±0,1 | 0,9±0,1 | 0,87±0,14 | 0,99±0,15 |

| Витамин Е, мг | 12,8±7,5 | 12,0±9,9 | 4,9±0,7 | 3,4±0,6 | 5,1±2,3 | 4,4±1,1 |

| Ниацин, мг | 9,2±3,9 | 7,3±2,3 | 16,5±2,3 | 13,5±1,3 | 12,6±2,01 | 11,6±1,98 |

| Фолиевая кислота, мкг | 149,7±44,8 | 81,5±53,2 | 119,7±12,3 | 55,3±5,9 | 55,7±5,6 | 48,6±4,9 |

| Пантотеновая кислота, мг | 0,4±0,02 | 0,5±0,1 | 1,3±0,1 | 1,1±0,1 | 1,25±0,31 | 1,18±0,19 |

| Биотин, мкг | 3,3±0,3 | 2,9±0,3 | 6,8±0,8 | 4,8±0,7 | 5,9±0,9 | 4,1±0,7 |

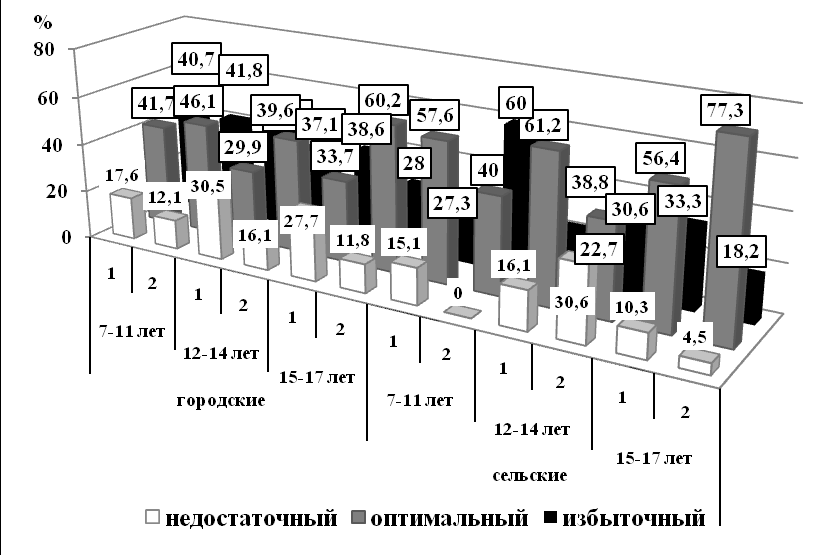

Показано, что среди городских школьников наибольший процент составили дети с избыточным алиментарным статусом (40,7% в 7-11 лет, 39,6% - в 12-14 лет и 60,2% - в 15-17 лет), тогда как недостаточный статус установлен лишь у 17,6%, 30,5% и 27,7% учащихся соответственно. Вместе с тем, оптимальный алиментарный наблюдался у 41,7% городских школьников 7-11 лет, 29,9% - 12-14 лет и 33,7% - 15-17 лет. Среди сельских школьников выявлен больший по сравнению с городскими процент детей с оптимальным статусом (57,6% в 7-11 лет, 61,2% в 12-14 лет и 56,4% в 15-17 лет), при этом доля учащихся с избыточным и недостаточным алиментарным статусом была более низкой (рис 2).

Рис. 2 Распределение городских и сельских школьников в зависимости от алиментарного статуса по индексу Кетле до (1) и после (2) оптимизации питания, %

Учитывая пластическую функцию пищи, особенно важную для растущего организма детей и подростков, нами были изучены уровень и степень гармоничности физического развития городских и сельских школьников. Количество детей среди городских и сельских школьников со средним уровнем физического развития в 7-11 лет составило 26,6% и 21,2% соответственно, в 12-14 лет – 26,1% и 9,7%, в 15-17 лет – 27,3% и 41,0%, при этом число детей с уровнем развития выше среднего и высоким было больше среди сельских детей в 7-11 (20,1%, 6,5% у городских и 21,2%, 21,2% у сельских) и 12-14 лет (27,8%, 6,5% у городских и 45,2%, 9,7% у сельских), а в 15-17 лет – среди городских (21,7%, 6,1% и 10,3%, 5,1% соответственно). Существенных различий в проценте учащихся с низким уровнем физического развития не установлено. Основную группу среди обследованных школьников города и села составляли дети, имеющие гармоничное физическое развитие. В структуре распределения детей с дисгармоничным физическим развитием преобладали городские школьники в большей степени за счет дефицита (5,3% - в 7-11 лет, 4,7% - в 12-14 лет, 7,4% - в 15-17 лет) или избытка (7,2% - в 7-11 лет, 8,3% - в 12-14 лет, 7,3% - в 15-17 лет) массы тела.

Функциональное состояние центральной нервной системы рассматривается как интегральный показатель, отражающий дефицит поступления нутриентов, обеспечивающих биорегуляторную функцию, таких, как фосфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты, тиамин, рибофлавин, ретинол.

Недостаток поступления вышеперечисленных нутриентов с рационами фактического суточного и школьного питания, в большей степени у сельских учащихся, отражается на показателях функционального состояния центральной нервной системы, о чем свидетельствует более низкий функциональный уровень нервной системы (ФУС), который у сельских учащихся в 7-11 лет составил 2,17±0,03 ед., в 12-14 лет - 2,46±0,04 ед. по сравнению с городскими (2,240,02 ед. и 2,480,02 ед. соответственно), а также достоверное увеличение уровня функциональных возможностей сформированной функциональной системы (УФВ) у городских учащихся 7-11 лет в 1,14 раза. В сравнительном аспекте устойчивость нервной реакции (УР) была выше у сельских детей по сравнению с городскими в 12-14 лет – в 1,2 раза, в 15-17 лет – в 2,0 раза, при этом у сельских школьников 12-14 лет УР была достоверно выше (1,32±0,1 ед.), чем у городских учащихся (1,09-0,05 ед.) данной возрастной группы (р<0,01) (табл. 4).

Установлено, что число детей с нормальным уровнем работоспособности было больше среди сельских школьников 12-14 лет на 9,8% по сравнению с городскими. Процент учащихся со сниженным уровнем работоспособности больше среди городских школьников 7-11 лет на 25,6%, 12-14 лет – на 28,4%, в 15-17 лет – на 21,0% по сравнению с сельскими. Наибольшее число школьников с существенно сниженным уровнем работоспособности составляли учащиеся возрастной группы 7-11 лет как в городе (13%), так и в селе (15%), что может быть связано как с недостаточным поступлением ряда эссенциальных нутриентов (полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, ретинол), так и с продолжающимися процессами формирования нервных связей (рис. 3).

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы являются индикаторами нерационального и неадекватного питания уже на начальных стадиях, когда структурных изменений еще не произошло, а нарушения возникают на функциональном уровне. Установлено, что индекс напряжения (ИН), рассматриваемый как интегральный показатель функционирования сердечно-сосудистой системы, отражающий степень напряжения механизмов регуляции, в 7-11 лет у городских школьников в покое составил 186,7±10,8 усл.ед., а у сельских учащихся этот показатель был в 1,1 раза ниже и составлял 175,1±24,8 усл.ед. В возрастной группе 12-14 лет напротив, ИН был выше у учащихся села в 1,2 раза и составил 151,3±26 усл. ед. При проведении ортостатической пробы ИН у городских школьников 7-11 лет был больше, чем у сельских в 1,1 раза (табл. 5).

Таблица 4

Показатели функционального состояния центральной нервной системы городских и сельских школьников, ед.

| Показатели | Возраст, лет | ||||||

| 7-11 лет | 12-14 лет | 15-17 лет | |||||

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||

| ФУС (ед.) | городские | 2,24 0,02 | 2,36 0,02 | 2,48 0,02 | 2,54 0,02 | 2,58 0,03 | 2,65 0,02 |

| сельские | 2,17± 0,03 | 2,30± 0,12 | 2,46± 0,04 | 2,60± 0,03 | 2,59± 0,02 | 2,56± 0,04 | |

| УР (ед.) | городские | 0,86 0,03 | 0,95 0,06 | 1,09 0,05 | 1,17 0,05 | 1,30 0,05 | 1,25 0,07 |

| сельские | 0,88± 0,12 | 1,48± 0,51 | 1,32± 0,12 | 1,43± 0,09 | 2,59± 0,02 | 1,31± 0,11 | |

| УФВ (ед.) | городские | 1,93 0,04 | 1,9 0,07 | 2,28 0,05 | 2,4 0,06 | 2,54 0,06 | 2,5 0,08 |

| сельские | 1,69± 0,14 | 2,26± 0,58 | 2,27± 0,17 | 2,59± 0,12 | 2,48± 0,11 | 2,50± 0,12 |

Аналогичная картина наблюдалась и в возрастной группе 12-14 лет, а у 15-17-летних городских школьников ИН в ортостазе, напротив, был ниже, чем у сельских в 1,2 раза и составил 247,1±37 усл.ед. Как у городских, так и у сельских школьников отмечается усиление симпатической активности вегетативной нервной системы, что подтверждается уменьшением значения Моды и увеличением значения амплитуды моды (АМо) во всех возрастных группах при переходе из покоя в ортостаз, причем в возрасте 12-14 и 15-17 лет в большей степени у сельских учащихся, чем у городских. У сельских учащихся 12-14 лет Мода уменьшалась в 1,2 раза, АМо увеличивалась в 1,16 раза, в 15-17 лет – в 1,22 раза и в 1,3 раза соответственно.

Преобладание симпатической активности в течение определенного времени приводит к неэкономичному функционированию сердечно-сосудистой системы и к истощению адаптационных резервов детского организма. Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют о том, что как среди городских, так и среди сельских школьников наибольший процент составили дети с напряжением и срывом механизмов адаптации, при этом в возрастной группе 12-14 число детей со срывом механизмов адаптации было 1,5 раза, а в 15-17 лет – в 1,3 раза больше среди городских школьников.

Нерациональное и неадекватное питание, изменения алиментарного статуса городских и сельских школьников послужили основанием для разработки комплекса мероприятий, включающего в себя индустриализацию и централизацию системы школьного питания, модернизацию материально-технической базы пищеблоков путем установки современного оборудования, в том числе пароконвектоматов, позволивших готовить диетическую пищу, оптимизацию рационов школьного питания, витаминизацию блюд и использование продуктов функционального назначения, стандартизацию производства, менеджмент качества и пищевой безопасности, а также пропаганду здорового питания (рис. 5).

*р<0,01 при сравнении показателей двух исследуемых групп

1- до оптимизации; 2 – после оптимизации

Рис. 3 Распределение городских и сельских школьников различных возрастных групп в зависимости от уровня работоспособности, %

Оценка эффективности мероприятий через год после внедрения в общеобразовательном учреждении позволила установить, что в структуре питания как городских, так и сельских школьников увеличился процент потребления продуктов животного происхождения, в частности мяса и мясных продуктов в 12-14 лет увеличился на 6,4% у городских и на 4,5% у сельских школьников. Потребление молока и молочных продуктов, увеличилось незначительно, на крайне низком уровне оставалось потребление рыбы и морепродуктов во всех возрастных группах. Потребление хлебобулочных изделий снизилось у городских школьников 7-11 лет на 2,6%, у сельских учащихся 12-14 лет на 7,4%, при этом уровень потребления хлебобулочных изделий оставался достаточно высоким, несмотря на уменьшение доли потребления хлебобулочных изделий в общей структуре (см. рис. 1).

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что у городских учащихся энергетическая ценность рациона школьного питания увеличилась в среднем на 13%, потребление белка на 24%, жиров на 17%, в том числе ПНЖК на 64%. Оптимизированный рацион был более сбалансирован по ряду макро-, микроэлементов и витаминов. Потребление фосфора увеличилось в среднем на 31%, железа на 41%, рибофлавина на 34%, фолиевой кислоты на 33%, биотина на 74%.

Таблица 5

Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы городских и сельских учащихся

| Показатели | Группы | Возраст, лет | ||||||

| 7-11 | 12-14 | 15-17 | ||||||

| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||

| ИН, усл.ед. | покой | городские | 186,7±10,8 | 155,6±10,2 | 130,2±1 | 111,4±8,47 | 125,8±23 | 155±26,4 |

| сельские | 175,1±24,8 | 106,4±43,5 | 151,3±26 | 99,3±17,4 | 122,1±14 | 72,9±10,5 | ||

| ортостаз | городские | 292,2±15,1 | 192,9±15 | 254,7±36 | 236,4±20,2 | 247,1±37 | 225,1±34 | |

| сельские | 277,3±35,6 | 335,3±11,7 | 252,1±41 | 176±35,9 | 293,2±40 | 122,7±17 | ||

| Мода, сек | покой | городские | 0,64±0,05 | 0,63±0,009 | 0,69±0,01 | 0,69±0,01 | 0,73±0,02 | 0,75±0,01 |

| сельские | 0,66±0,01 | 0,64±0,03 | 0,73±0,02 | 0,71±0,02 | 0,77±0,02 | 0,75±0,01 | ||

| ортостаз | городские | 0,56±0,01 | 0,55±0,005 | 0,58±0,01 | 0,57±0,006 | 0,61±0,02 | 0,6±0,01 | |

| сельские | 0,60±0,01 | 0,56±0,03 | 0,61±0,02 | 0,59±0,01 | 0,63±0,01 | 0,62±0,01 | ||

| АМо, % | покой | городские | 43,52±0,99 | 39,03±1,5 | 38,01±1,55 | 35,93±1,08 | 35,40±2,53 | 39,74±1,87 |

| сельские | 42,80±2,92 | 35,25±8,79 | 39,52±2,32 | 35,68±2,47 | 39,58±1,90 | 32,72±2,50 | ||

| ортостаз | городские | 49,85±1,04 | 45,26±1,54 | 45,02±1,90 | 45,37±1,41 | 46,04±2,61 | 42,7±1,94 | |

| сельские | 49,30±2,60 | 61,25±8,56 | 45,94±2,88 | 42,45±3,24 | 51,32±2,70 | 37,13±1,98 |

|  |