Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «удмуртский государствнный университет»

| Вид материала | Реферат |

- Федеральное агентство по образованию, 1608.35kb.

- Федеральное агентство воздушного транспорта федеральное государственное образовательное, 204.23kb.

- Федеральное агентство по образованию федеральное государственное образовательное учреждение, 13.45kb.

- Федеральное агентство по образованию, 47.63kb.

- Федеральное агентство по образованию федеральное государственное образовательное учреждение, 177.08kb.

- Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего, 409.09kb.

- Федеральное агентство по образованию, 1104.6kb.

- Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего, 427.38kb.

- Министерство спорта, туризма и федеральное агентство по молодёжной политики РФ образованию, 2622.05kb.

- Российская федерация федеральное агентство по образованию государственное образовательное, 2107.21kb.

§1. Категория «Интернет» в юриспруденции

Термин " Internet " (Интернет) впервые появляется в публикациях в 1973 г. как сокращение от Interconnected Networks - соединенные сети.

В юридической литературе сеть Интернет определяют следующим образом – это глобальная компьютерная сеть; «глобальная телекоммуникационная сеть»7. Интернет – информационное поле.

Но нас интересует не столько техническое понимание сети Интернет, а, сколько его юридическая природа. Заметим, что показателем сложности определения сети Интернет является уже тот факт, что российский законодатель в законопроектах касающихся сети, всячески избегает самого слова «Интернет» и тем более его определения.

Итак, что следует понимать под сетью Интернет с точки зрения юриспруденции?

В соответствии со ст.2 Закона РФ "О средствах массовой информации" сеть Интернет не относится к СМИ, а услуги сети Интернет являются услугами связи.

Сеть Интернет имеет трансграничный, зачастую вненациональный характер. Органы, регулирующие деятельность тех или иных сегментов сети Интернет практически не пересекаются с функциями национальных регулирующих органов.

Интернет никак не характеризуется "организационным единством" (в правовом понимании), ни в одной стране мира не существует организационной структуры, выступающей в качестве единоличного собственника или владельца компьютерной сети с таким названием8.

Интернет не является организацией или юридическим лицом, не является каким-либо объединением юридических или физических лиц, то есть не выступает субъектом права. К такому выводу приходят абсолютное большинство исследователей9. Хозяйствующие субъекты представляющие услуги сети Интернет или представляющие себя в Интернет не олицетворяют собой Интернет.

Интернет не имеет собственного обособленного имущества, так как используемые в нем материальные и информационные ресурсы принадлежат на праве собственности самым разным субъектам (каналы связи - телекоммуникационным компаниям; компьютеры, производящие соединение в Сеть, - провайдерам; компьютеры пользователей - самим пользователям; аппаратное и программное обеспечение работы магистральных сетей - владельцам таких сетей и т. д.). Не "способен" Интернет и нести какие-либо самостоятельные права и обязанности, так как за каждым возникающим при работе в Интернете правоотношением стоит конкретный правоспособный субъект10.

Интернет не является объектом права, не является он, в частности, объектом гражданского права, подобным имуществу, информации или правам на результаты интеллектуальной деятельности. Интернет нельзя продать или купить (можно купить, к примеру, только услуги доступа к сети Интернет, но это не является покупкой Интернета, кроме того, как мы уже подчеркнули, это совершенно другие правоотношения). Интернет не выступает объектом сделок.

Итак, сделаем важный вывод: Интернет не является объектом права или правового регулирования, регулироваться должны отношения, возникающие в сети Интернет (с помощью или посредством сети Интернет).

Таким образом, при правовом регулировании сети Интернет необходимо понимать регулирование отношений, а не сети.

Учитывая вышесказанное сеть Интернет (в юридическом смысле) можно определить как специфический способ возникновения правоотношений между физическими и юридическими лицами, связывающимися между собой посредством технических устройств.

§2. Способы активизация самостоятельной работы студентов-юристов средствами Интернет-ресурсов

Значительные изменения произошли в процессе информатизации, который затронул все сферы жизни общества. Особое значение имеют изменения в сфере образования, где под влиянием новых информационных технологий создаются современные технологии образования. Но развитие и внедрение современных компьютерных технологий происходит настолько быстро, что не всегда получается своевременно изучить возможности и эффективность их использования.

В последние годы все стремительнее развивается мощное информационное пространство – Интернет, где любой желающий может не только получить интересующие его сведения, но и поделиться своей информацией, высказать свое мнение. Следует признать, что Интернет сегодня – это информационная среда, которую ежедневно посещают миллионы пользователей, количество которых с каждым днем все больше и больше. Свободный доступ к информации в сети Интернет формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от культурных и научно-образовательных центров регионы могут оперативно получать необходимую информацию.

Число домашних компьютеров и информационных центров, предоставляющих доступ в Интернет, растет с каждым днем, поэтому все сложнее становится контролировать самостоятельную работу студентов вне образовательных учреждений. В связи с этим, преподаватели должны, по возможности, попытаться направить самостоятельную деятельность студентов, при работе с Интернет-ресурсами, в нужном направлении. Осуществить это помогают построенные специальным образом задания, включающие список рекомендуемых, заранее просмотренных преподавателем Интернет-ресурсов.

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную возможность для самообразования, поскольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также формируют умения самостоятельно принимать решения.

Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами – недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от владельца ресурса (государственная или коммерческая организация, частное лицо). Как правило, отбор материала для сети Интернет производится заинтересованными людьми, которые могут выстроить материал, придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса. При этом, они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть студенты, а не специалисты, способные сразу же определить достоверность информации. Но этот недостаток активизирует самостоятельную работу студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного материала, для определения уровня его достоверности.

Вторым недостатком использования Интернета является проблема мирового масштаба – с которой борется уже весь мир – это плагиат. По словам американского писателя Уилсона Мизнера: «Копирование из одного источника – это плагиат, копирование из двух – исследование»11.

Нарушение принципа принадлежности произведения, открытия, идеи указанным в них авторам, то есть "выдача чужого произведения за свое или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, иными словами присвоение авторства, называется плагиатом. Таким образом, плагиат – это мошенничество, заключающееся в краже работы у другого человека, в чем плагиатчик не признается.

В ссылка скрыта реферат, курсовая работа, диплом часто используется для структуризации знаний учащихся по итогам курса, обучения в форме отчётности. Развитие ссылка скрыта привело к тому, что в России и в мире началось активное распространение уже готовых рефератов, самостоятельных работ, готовых шпаргалок и др. по разным областям знаний. Некоторые ресурсы предлагают скачать готовые работы за деньги. Сдача скачанных из сети работ не требует больших затрат — достаточно изменить имя на титульном листе, однако это приводит, в конечном итоге, к ухудшению качества образования

С проблемами ссылка скрыта при сдаче рефератов борются во всём мире: в некоторых высших учебных заведениях за плагиат студентам грозит отчисление. Разрабатываются специальные ссылка скрыта, которые должны помочь преподавателям в выявлении скачанных из Интернета рефератов: например, американская система ссылка скрыта (ссылка скрыта) или российская «ссылка скрыта».

Создатели ресурса TurnItIn проклассифицировали случаи плагиата, разбив их на две группы.

1. "Призрачный автор" – автор выдает выполненную другим человеком работу за свою, не меняя ее содержание. У нас такой вид "творчества" распространен в двух формах: во-первых, использование материалов из интернета, а во-вторых, существует множество "консультационных фирм", готовых написать работу на практически любую тему на заказ.

«Автора-призрака» существует в трех формах:

- «Фотокопия» – автор копирует значительную часть текста (но не весь текст) из одного источника, не внося в него изменений.

- «Подвернувшийся материал» – делается попытка скрыть плагиат путем копирования из нескольких разных источников, текст которых не меняется, но автор пишет свои переходные фразы между частями текста.

- «Плохая маскировка» – остается смысл текста источника, но некоторые формулировки меняются на близкие по смыслу.

Когда информация из различных источников практически полностью перефразируется, пишется в одном стиле, – мы имеем дело с «Трудом лени». Поскольку такой процесс трудоемок, автор мог бы потратить это же время на написание своей собственной работы.

«Украл у себя» и предполагает заимствование текста из собственных более ранних работ.

2. Ко второй группе относятся работы с указанием источников, тем не менее являющиеся плагиатом. Их подразделяют на:

"Забытую ссылку" и "Дезинформатор", связанные с неправильным или ошибочным оформлением ссылок на источник.

"Слишком идеальное перефразирование". Оно имеет место, когда дословная цитата не взята в кавычки. Таким образом, у читателя создается неверное впечатление о том, что автор привел свою оригинальную интерпретацию взглядов, изложенных в источнике.

"Идеальное преступление" совершается, когда автор правильно приводит некоторые цитаты, а остальные перефразирует. В результате читатель ошибочно думает, что перефразированный текст является авторским анализом цитируемых мыслей.

"Обильное цитирование" происходит с соблюдением всех правил цитирования и перефразирования. Подвох в том, что работа практически не содержит оригинальных результатов авторского исследования.

Причины плагиата условно можно разделить на две группы: ненамеренный плагиат и намеренный. Причины ненамеренного плагиата – незнание студентами требований, которым должны соответствовать их работы, и того, как такие требования выполнить. Поэтому в учебных программах учебных заведений необходимо предусмотреть место для обучения студентов написанию исследовательских материалов, использованию литературы, тому, что такое плагиат и как его избежать. Студентов необходимо учить грамотному изложению своих мыслей, правильному цитированию и выделению выводов других авторов, умению интересно преподнести материал и т.д. А намеренно нечестному поведению студентов существует целый ряд объяснений. Сегодня поиск информации гораздо менее трудоемок, чем ее обработка и анализ. У студента преобладает стремление не приобрести максимум знаний, а просто получить оценку. Наиболее эффективной здесь является прямая борьба с плагиатом. В частности, нельзя допускать того, чтобы несамостоятельные работы получали высокие оценки, поскольку последнее демонстрирует: нет смысла писать работу самому и получить за нее низкую оценку, когда позаимствованные работы оцениваются выше. Для решения данного вопроса необходимо, чтобы преподаватель читал работу студента и имел возможность проверки ее на плагиат в интернете.

Большинство преподавателей не читают текущие работы студентов (рефераты, курсовые), в лучшем случае просто пролистают. Возникает вопрос для чего студенту тратить время напрасно на собственное написание работы, если намного проще и быстрее скачать ее и получить положительную оценку.

Следующей причиной намеренного плагиата является сильная загруженность студентов, часто встречается, что студенту дается такой объем учебной работы, что студент физически не может выполнить ее качественно и в срок, что также подталкивает его на противоправные действия.

Основной задачей вузов всего мира сегодня стоит проверка работ студентов на плагиат. Для решения данного вопроса существует действующий сайт ссылка скрыта, где любой преподаватель и студент может проверить работу на плагиат. Принцип системы прост, и ею может пользоваться любой преподаватель бесплатно: загружается сайт, потом текст вводится в окошко на экране компьютера, а затем преподаватель получает отчет о всех совпадениях, обнаруженных в Сети.

А также разработана система PlagiatInform – это профессиональный инструмент для определения плагиата в документах, существует несколько вариантов внедрения системы в вуз или ряд вузов: доступ к базам работ, расположенных в Интернете; проверка на плагиат в пределах одного вуза; объединение нескольких вузов в одну сеть; межвузовская глобальная версия, призванная объединить корпоративные версии PlagiatInform в одну большую систему. Данная система находится в настоящее время на стадии внедрения в российские вузы.

Разберем самостоятельную работу студентов в сети Интернет на примере юридических Интернет-ресурсов.

Размещенную в сети Интернет информацию можно разделить на три основные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты).

Пожалуй, наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при работе с которыми студенты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В некоторых электронных библиотеках можно найти редкие книги и документы, наличие которых в электронном варианте значительно помогает студентам при подготовке к семинарским занятиям и при написании курсовой работы или диплома, ведь электронную версию можно сохранить на компьютере и воспользоваться ей в любое время.

Ярким примером такой библиотеки может служить «Правовая библиотека» (sei.narod.ru/uchebniki.phpl), в которой можно найти большое количество текстов юридических учебников, учебных пособий, лекций и др. Все материалы доступны для скачивания.

Библиотека «Все о праве» (ofollow" href=" " onclick="return false">ссылка скрыта) – компас в мире юриспруденции. На данном Интернет-ресурсе размещаются: электронная библиотека, дипломные работы (рефераты, курсовые, дипломы, диссертации), тесты онлайн, юридические словари, судебная практика, рекомендации, юридический юмор.

Незаменимы в самостоятельной работе студентов современные портальные системы, которые сочетают в себе все необходимое. Примером такой портальной системы может служить «Юридическая Россия»- федеральный правовой портал (u) Этот Интернет-ресурс состоит из нескольких разделов – новости, статьи, учебные материалы, файлы, опросы, форум, ссылки, конкурсы и многое другое. В файловом архиве есть и электронная библиотека, содержащая книги и источники в электронном виде. Интернет дает пользователям возможность высказать свое мнение. Таким образом, принимая участие в проводимых на портале опросах, скачивая файлы, читая новости и статьи, пользователь может оставить свой комментарий в любом разделе, а система рейтинга позволяет оценивать новости, файлы и ссылки. Наиболее интересующие проблемы можно обсудить на Юридическом форуме. Тематический каталог ссылок содержит список интересных и полезных Интернет-ресурсов. Незаменимую помощь, при самостоятельной работе, окажет функция поиска по Юридическому порталу. Но главное достоинство портала – возможность пользователей принять участие в его жизни и расширении. Есть возможность не только получить необходимую информацию, но и поделиться своей. Для этих целей созданы специальные формы для отправки новостей, статей, файлов и ссылок на другие ресурсы.

ссылка скрытаРоссийские периодические издания по гуманитарным наукам в т.ч. государство и право.

ссылка скрыта (УИС РОССИЯ) (u) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. УИС РОССИЯ формируется из электронных версий первоисточников по Соглашениям о сотрудничестве с правообладателями ресурсов - информационными партнерами проекта - и включает около 60 коллекций, представленных в ретроспективе и обновляемых на регулярной основе:

· нормативные документы федерального уровня - законы, указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжения Правительства РФ;

· постановления и стенограммы пленарных заседаний Государственной Думы Федерального Собрания РФ;

· статистические данные Госкомстата России, Статкомитета СНГ;

· выборная статистика Центризбиркома РФ;

· аналитические публикации органов исполнительной власти РФ;

· СМИ;

· издания Московского университета;

· научные журналы;

· доклады, публикации и статистические массивы российских и международных исследовательских центров;

· данные опросов общественного мнения.

Пожалуй, самые известные юридические информационные Интернет-ресурсы – правовые системы: Консультант плюс и Гарант. Системы предоставляют доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации.

Все вышеперечисленные Интернет-ресурсы и другие, подобные им, позволяют студенту самостоятельно работать с информацией и предоставляют широкие возможности при изучении юриспруденции.

Но невозможно представить работу в сети Интернет без поисковых систем, которые облегчают самостоятельную работу студента и помогают сориентироваться в огромном количестве информации, найти только то, что необходимо. Наиболее признанные поисковые системы: Яndex (x.ru), Rambler (er.ru), Google (e.ru), Апорт (.ru). Эти и другие поисковые системы ежедневно просматривают сеть Интернет и индексируют информацию, делая ее доступной для поиска.

В заключение можно сказать, что работа с Интернет-ресурсами позволяет активизировать самостоятельную деятельность студентов. Задания, которые даются в учебных заведениях, могут быть (и бывают) построены таким образом, что возникает необходимость обратиться к тем или иным сайтам, чтобы найти дополнительный материал (для написания доклада, реферата, курсовой и диплома), провести поиск или сравнение. К тому же, современные Интернет-ресурсы привлекательны не только наличием разнообразного текстового материала, но и мультимедийного, что повышает заинтересованность студента в образовательном процессе и самостоятельном поиске информации.

§3. Методика поиска информации по юриспруденции

Разработка стратегических ценностей, целей и приоритетов образования человека информационной цивилизации, трансформации образовательных взаимоотношений на базе технологических средств и сервисов сети Интернет обуславливают необходимость системного анализа интернет-пространства в качестве перспективного поля профессиональной деятельности педагога. Интернет в деятельности педагога в настоящее время должен занимать ведущую роль. Имеется уже разработанная модель интернет-пространства как сферы педагогической деятельности, которая представляет собой особую форму эмпирических обобщений, представлений личности об Интернете как особом феномене педагогической деятельности (см. Приложение 112).

Интернет-пространство выступает метапространством воспитательных пространств развития личности, отражая социальное пространство – поле значений, пространство педагогической культуры – поле ценностей и субъектное пространство – поле смыслов педагога. Ментальная модель интернет-пространства эксплицирует основные атрибуты, имманентно присущие мировому образовательному пространству: единство, целостность, полиструктурность, открытость, многомерность, динамичность, гетерогенность, и др.

Ризоматический характер ментальной модели интернет-пространства как сферы профессиональной деятельности педагога объективирован в различных подходах к реализации методологических концепций открытого образования в педагогическом процессе на базе современных информационно-образовательных технологий, систем и средств обучения с использованием сети Интернет: электронное обучение (е-learning), мобильное обучение (m-learning), интернет-обучение, дистанционное обучение.

Глобальное информационное пространство Интернет, в котором создается, потребляется и перемещается информация, интерпретируется в ментальной модели педагога в качестве виртуального отображения совокупности объединенных структурными связями замкнутых областей - полей знаний. Информационное поведение педагога в интернет-пространстве детерминировано видением пользователя Интернета не только как потребителя информации, но и как активного создателя информационных ресурсов, аккумулирующих знания, - важнейшей ценности современного общества, характеризуемого как «информационное», «интеллектуальное», «компетентное», «обществознания».

Современные технологии асинхронной и синхронной интернет-коммуникации, составляющие базис единого коммуникационного пространства, в ментальной модели интернет-пространства педагога представлены как средства организации:

- коммуникации, основное значение которой состоит в обмене информацией;

- педагогического общения, подразумевающего обмен не только информацией, но и эмоциональным отношением к ней;

- педагогического взаимодействия, предполагающего воздействие субъектов образовательного процесса друг на друга с целью порождения новых значений и смыслов.

Восприятие интернет-пространства как области функционирования информационных реалий, обладающих протяженностью, структурностью и вступающих во взаимодействие, как сферы развития творческого информационно-коммуникативного процесса обусловливает необходимость расширения педагогической рефлексии над деятельностью в Интернете с позиций ценностно-целевых структур сознания.

Возрастание влияния Интернета в универсуме образования, трансформация интернет-пространства в иоле реализации образовательных потенций личности, порождают проблему поиска и обоснования концептуальных основ личностного и социально-профессионального становления педагога.

Преподаватель должен сформировать свою творческую систему организации самостоятельной работы студентов с использованием информационно-ресурсного потенциала Интернета, где необходимо предусмотреть не только методическую сторону работы, но и организационную. Преподавателю следует договориться о беспрепятственном доступе к сети Интернет в соответствующих аудиториях Вуза, нуждающимся в этом студентам.

Автором данного исследования, предлагает следующие методические рекомендации преподавателю, для организации самостоятельной работы студентов с использованием Интернета:

- На первом занятии следует организовать методический семинар для обучения студентов методам и приёмам самостоятельной работы в Интернете, разъяснить цели, задачи и преимущества самостоятельной работы в целом, методы контроля и виды оценивания.

- Необходимо предложить студентам списки адресов рекомендуемых сайтов в сети Интернет для выполнения самостоятельной работы, при этом обязательным условием является ежегодное изменение, дополнение и предварительная проверки наличия свободного доступа к представленным сайтам.

- Разработать критерии оценивания результатов самостоятельной работы и ознакомить с ними студентов.

- Регулярно проводить контроль самостоятельной работы, возможно проведение не всех видов контроля (входной контроль знаний, текущий контроль знаний, промежуточный контроль, итоговый контроль, контроль остаточных знаний), а одного-двух.

- На лекциях шире использовать мультимедийные технологии, опрос по ключевым вопросам изложенного и пройденного материала, для активизации самостоятельной работы студентов.

Получив задание для самостоятельной работы, студент должен внимательно прочитав, понять, что от него требуется. Далее он мысленно формирует пошаговую методику выполнения полученного задания. А именно поиска информации. Он может прибегнуть к традиционному поиску информации в библиотеках города, но для поиска наиболее современной информации и большего объема, студент так или иначе обращается к помощи Интернета.

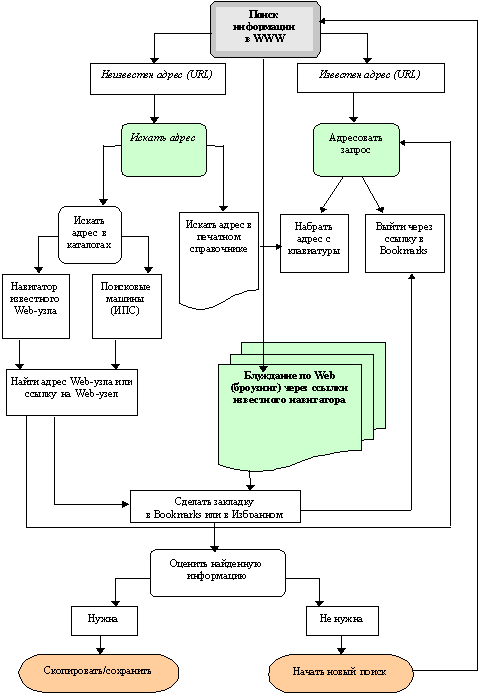

Для начала студент прибегает к всемирной паутине WWW.

Студенту следует ответить на следующий вопрос: известен ли адрес нахождения необходимой информации. Если да, то студент в соответствующем поле вводит адрес URL и система открывает ему необходимый информационный ресурс. Однако, если адрес неизвестен и студен не знает с чего начать поиск, то ему нужно выбрать поисковик (яндекс, рамблер и др.), с помощью которого он и будет добывать учебную информацию.

Указав адрес поисковика (о них говорилось в ходе исследования ранее), студент попадает на его страничку, где в поле поиска – формулирует тезис информации, которую бы он хотел найти.

Следующим шагом будет оценка найденной информации. После чего решает вопрос о необходимости конкретной информации. Если информации нужная, то копируем ее и сохраняем, а если не нужная, то прибегаем к новому поиску – путем переформулирования задания для поиска, при которой нужно иметь в виду: краткость, простоту и конкретность.

Автор данного дипломного исследования предлагает следующую методику поиска информации в Интернете:

1. Выберете основные понятия, описывающие предмет вашего поиска

2. Выберете ключевые снова, подходящие к данному понятию

3. Подыщите как можно больше синонимов к вашим ключевым словам

4. Определите, какой тип операторов поиска (OR, AND, NOT) лучше подойдет в вашем случае

5. Выберете подходящую ссылка скрыта

6. Изучите особенности поисковой системы, воспользовавшись разделом <Помощь>

7. Подготовьте заранее выражения для поиска, проверив орфографию

8. Проведите запросы несколько раз, слегка изменяя выражение

9. Модифицируйте свои запросы в зависимости от результатов

10. Попробуйте выполнить тот же запрос на других поисковых системах

Теперь рассмотрим вышеуказанную методику поиска на конкретном примере. Итак, студенту юридической специальности по дисциплине уголовно-процессуальное право для самостоятельной работы преподаватель дал задание написать реферат по теме: «Приговор суда - акт правосудия».

- Для начала обращаемся на своей ЭВМ к компьютерной программе «Mozilla Firefox» (можно было использовать и «Internet Explorer»).

- Так как нам известна только тема, а конкретного адреса у нас нет, обращаемся к поисковой системе «Яндекс» (можно и любую другую) Адрес указанной системы - ссылка скрыта.

- Перед нами появляется строка поиска – где мы вводим текст: «Приговор суда», после чего нажимаем кнопкой мыши <НАЙТИ>. Однако здесь следует учесть, что перед нами выйдет огромный список всевозможной информации по данной теме. Для наилучшего результата сужаем тему поиска – вводим текст: «Приговор суда учебник»2.

- Однако одних учебников недостаточно для написания реферата. Мы в поиск набираем текст: «Приговор суда реферат диплом диссертация». И перед нами открывается перечень уже готовой продукции: платной или бесплатной по заданной теме.

- В работе юристам необходимо использовать действующее законодательство, поэтому мы обращаемся к справочно-правовым системам: «Гарант» или «Консультант плюс». Нормативную базу целесообразнее искать с помощью вышеуказанных систем, так как справочно-правовые базы обновляются ежедневно.

- После 3, 4 и 5 шагов, перед нами открывается список сайтов с информацией по заданной теме. Мы просматриваем, оцениваем, отбираем для себя подходящую и сохраняем полученную информацию.

Обобщая сохраненную информацию по заданной теме – пишем реферат.

Итак, мы подобрали информацию для написания реферата. Следует помнить, что все правовые информационные ресурсы, представленные в сети Интернет можно классифицировать следующим образом:

1. Государственная власть – официальная Россия – представлены сайты принадлежащие органам государственной власти РФ (президент РФ, правительство РФ, ФС РФ, Министерства РФ, суды, правоохранительные органы и др.). На сайтах собраны официальные материалы и сведения о деятельности рассматриваемых властных институтов.

2. Информационно-правовые базы данных – включены основные правовые базы данных присутствующие в российском сегменте Интернет. Эти базы данных созданы как государственными (ФАПСИ), так и частными (система ГАРАТ, КОНСУЛЬТАНТ Плюс) структурами и содержат самую свежую и полную информацию об законодательстве РФ.

3. Правовые СМИ в сети Интернет – в Рунете широко представлены различные виды СМИ в том числе и правового характера. Часть из них являются интернет-версией официальных бумажных изданий, другая часть появляется и существует независимо от них и исключительно только в электронном виде.

4. Тематические сайты по праву - в основном создаются профессиональными юристами и содержат материалы по различным правовым вопросам и проблемам.

5. Виртуальные клубы и правовые форумы - созданы и ведутся группами профессионалов в области юриспруденции. Здесь ведутся обсуждения различных вопросов возникающих в связи применением законодательства в целом и разрешением конкретных ситуаций в частности.

6. Правозащитные организации и юридические фирмы – представлены как сайты созданные различными общественными правозащитными структурами и организациями, так и сайты крупных и известных юридических фирм. Собраны материалы, посвященные различным правовым вопросам исходя из специализации организации.

7. WWW-страницы известных юристов – представлены www-страницы ряда известных российских юристов, где выложены биографические данные, материалы об их профессиональной деятельности и области их специализации.

8. Зарубежные правовые ресурсы – приведены примеры зарубежных (англоязычных) баз данных разного типа.