Тайна географических названий

| Вид материала | Книга |

СодержаниеО том, что рядом Деревянная русь Московский квадрат |

- Национальный файл географических названий России, 123.83kb.

- Тема: «Этимологический и словообразовательный анализ географических названий Подольского, 207.43kb.

- «Нанесение маршрутов путешествий Магеллана и Колумба, названий материков и океановэ, 64.21kb.

- Словарь географических названий янао, 103.24kb.

- Мировая энергетика, 553.25kb.

- «Методика изучения и толкования географических названий Владимирской области или топонимия, 2288.15kb.

- Сперва я выписал все имена собственные (кроме географических названий), которые смог, 440.34kb.

- Статья «Коммерческая тайна компании» Вопрос : «Что такое коммерческая тайна?» Ответ, 124.15kb.

- Арсланов Л. Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского района, 138.4kb.

- Легенды Южного Урала. Составила её Кириллова Ирина Александровна, вышла книга, 146.33kb.

О том, что рядом

Я живу в Москве, в Ленинградском районе, на углу двух улиц - Левитана и Песчаной.

В моем районе много Песчаных улиц, переулков и проездов: есть Песчаная улица и Ново-Песчаная, есть Песчаный проезд и Малая Песчаная улица, есть Первый Песчаный переулок, Второй Песчаный, Третий, Четвертый и т. д.

Каждый, пожалуй, заинтересовался бы таким обилием «песчаных» названий.

Откуда они взялись?

Но объяснить их происхождение не очень трудно.

В этом районе Москвы под тонким слоем почвы лежат многометровые пласты чудесного песка - он остался здесь с доисторических эпох, когда по земле нашей родины медленно двигались льды, своей чудовищной тяжестью истиравшие в порошок твердые камни. Желтоватый песок и есть наследие этого давнего времени. Отсюда и получили свои названия многочисленные Песчаные улицы, переулки и проезды.

А при чем же тут Левитан? Ведь он, как известно, был великим русским пейзажистом, вдохновенным певцом нашей природы. . . С какой же стати на окраине Москвы появилась улица его имени?

Лет десять назад улица Левитана была последней улицей пригорода, за которой вплоть до Окружной железной дороги тянулась Золотая Роща - большой участок с многовековыми соснами. За железной дорогой, пересекавшей Волоколамское шоссе, этот зеленый массив продолжался, но назывался уже по-иному - Покровско-Стрешнево и Тушино. Названия эти сохранились до наших дней.

А левее, на пустынном просторе, в тридцатых годах возник поселок ВИЭМ, связанный с Ленинградским шоссе мостом через железную дорогу. Но по пути от моста до этого шоссе нужно было пройти еще один мостик, через извилистую речку, текущую в глубоком овраге, мимо села Всехсвятского и поселка Сокол.

Быть может, тех, кто дал этой окраинной улице столичного пригорода имя Левитана, вдохновили чудесные закаты в Золотой Роще, когда косые лучи заходящего солнца золотили стволы мачтовых сосен, и эта картина напомнила им одно из полотен знаменитого художника? Это предположение тем основательнее, что прямо от Золотой Рощи и начинался поселок Сокол.

Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции здесь, рядом с селом Всехсвятским, вдали от шумного города, художники начали строить свой поселок. Они возводили небольшие дачи-коттеджи со студиями и мастерскими. Кроме художников, селились здесь скульпторы, архитекторы, ученые. Но основную часть населения поселка составляли пейзажисты, портретисты, графики. Они и назвали улицы поселка именами своих коллег. Так появились улицы Левитана, Брюллова, Кипренского, Сурикова, Поленова, Шишкина и др. Только одну коротенькую зеленую улочку окрестили именем композитора - Чайковского. Но, после того как в центре Москвы появилась улица с таким же названием и почтальоны начали путать адреса, коротенькой улочке дали имя художника Саврасова. И совсем уж недавно Песчаная улица приобрела новое имя - ее называют сегодня улицей Алабяна, в честь известного архитектора, одного из строителей Новой Москвы.

А откуда появились такие названия, как Покровско-Стрешнево, Тушино, Всехсвятское, Сокол и поселок со странным названием ВИЭМ?

Существовало некогда сельцо Покровское, названное по имени церкви Покрова; позже хозяином сельца стал некий Стрешнев, а так как селений Покровских очень много, то, в отличие от прочих, к этому названию была добавлена фамилия владельца.

Село Тушино памятно всем по «смутному времени» русской истории. В 1608-1610 годах оно служило местопребыванием Лжедимитрия II, известного под именем «Тушинского вора». Само же село получило название от прозвища, данного одному из прежних его хозяев - боярину Квашнину, за неимоверную грузность прозванному Тушей.

По имени церкви Всех Святых было названо и село Всехсвятское, за околицей которого вырос в свое время поселок художников со странным именем «Сокол». Сейчас так называются и станция метро, и новый кинотеатр, и недавно открывшееся кафе. Москвичи, поселившиеся здесь, говорят обычно: «Мы живем на Соколе». А что такое Сокол?..Тут можно гадать сколько угодно: и о том, что этот поселок назван по соколиной охоте - в Москве есть даже целый такой район Сокольники, где еще во времена Ивана Грозного жили сокольники, мастера соколиной охоты; и о том, что имя это связано с соседним аэропортом, на территории которого размещался некогда главный аэродром столицы, а летчиков, как известно, и сейчас называют «соколами нашей родины»... Но гадания и догадки тут не помогут. Нужно просто знать, что перед революцией, когда территория аэропорта носила имя «Ходынка», на окраине села Всехсвятского жил предприимчивый человек, по фамилии Сокол, разводивший на продажу породистых свиней. О нем самом и о его свинках мало кто сейчас помнит, но имя человека сохранилось.

А необычное название поселка ВИЭМ произошло от научного учреждения, созданного по инициативе А. М. Горького. Здесь, на окраине Москвы, много лет назад был создан Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Начальные буквы его названия и составили имя поселка.

После окончания постройки нового жилищного массива образовалась улица вдоль Окружной железной дороги, между мостом, ведущим к поселку ВИЭМ, и мостом, по которому идет Волоколамское шоссе. Эту улицу временно называли 2-я улица Левитана, а недавно ей дали имя Панфилова. Генерал Советской Армии И. В. Панфилов вместе с героями-гвардейцами своей дивизии преградил путь фашистам, рвавшимся к Москве по Волоколамскому шоссе, и погиб на подступах к столице…

Так на наших глазах рождаются новые топонимы города и на наших же глазах умирают старые названия.

Уже немногие помнят, что на месте левитановского жилого массива стояла Золотая Роща - от нее остались только несколько одиноких сосен и березовая рощица. Исчезли речки и ручьи, текущие некогда в глубоких оврагах, - речки были загнаны в трубы и сейчас текут под землей. Имена этих речек и ручьев помнят лишь старожилы да историки. Местность, еще недавно изрытая оврагами, стала гладкой, как ладонь, и на ней поднялись кварталы больших домов, разбиты скверы и парк, на газонах цветут ирисы, канны, розы, искрятся под солнцем серебряные струи фонтанов. Новые жители этого нового района, быть может, никогда и не узнают, что на месте, где они живут, зияли овраги, текли ручьи и речки, шумели боры - остатки древних лесов, когда-то окружавших всю нашу столицу.

Одна из станций Окружной железной дороги называется Серебряный Бор. Так же называется зеленый пригородный массив, лежащий в нескольких километрах от Окружной дороги. Свое название станций получила, очевидно, по серебряным стволам берез. Через несколько лет Окружную дорогу вместе с этой станцией перенесут подальше от города, но название ее сохранится, так как кольцо дороги пройдет как раз через настоящий Серебряный Бор.

Город

Еще немного времени - и уйдет из памяти имя села Всехсвятского. Это село как бы растворяется в огромных городских постройках, и недавняя гордость села, самое высокое его здание - пожарная каланча, поднимавшаяся выше синего куполка соседней церкви, - кажется сегодня игрушечным рядом с новыми жилыми корпусами.

ДЕРЕВЯННАЯ РУСЬ

Так по географическим именам - по топонимам городов, районов, областей и республик - можно узнать многое, что уже ушло из памяти людей.

У каждого народа все географические понятия - земля, море, река, гора, озеро, населенный пункт - называются по-своему, на своем языке или же на языке народов, живших некогда на определенной территории. История народа как бы записывается в географических именах, и они являются беспристрастными свидетелями прошлого.

Русские люди с незапамятных времен жили в лесах, занимались лесным промыслом и в лесах же строили свои селения, крепости и города. В сердце лесной страны, откуда вытекают Волга, Днепр, Дон и Северная Двина, складывалось, росло и крепло Русское государство.

Здесь же была основана и Москва.

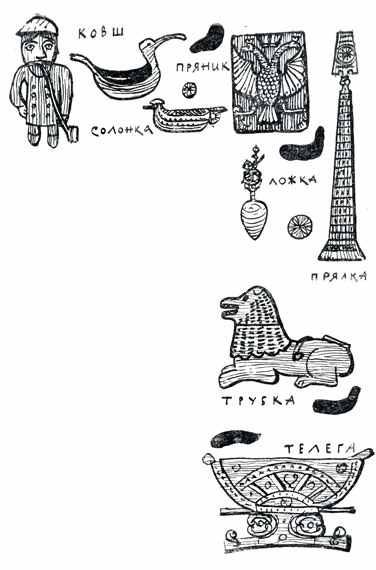

В те годы, когда строилась Москва, основными материалами для строительства жилищ и крепостных стен служили не камень или кирпич, не бетон или железо, а дерево. Из него же изготовлялись всевозможные вещи и предметы домашнего обихода.

Ребенка укачивали в дубовой колыбели, он забавлялся деревянными игрушками, мать причесывала его деревянным гребнем и кормила деревянной ложкой из деревянной чашки. Он засыпал под скрип деревянной прялки или под жужжанье деревянного веретена, при свете тонкой древесной лучины, горящей неярким огоньком.

А когда подрастал ребенок, то за примерное поведение ему дарили деревянную лошадку, крашеное деревянное яичко, расписную деревянную погремушку. За непослушание наказывали «березовой кашей» - розгой, лозой, хворостиной. Пастушья свирель и пастуший посох, удилище, соха, борона, лыжи, лодки, баржи, телеги, дровни, кадушки, чаны - все делалось из дерева. Даже гвозди были деревянные. Лапти плели из лыка березы или липы. Лыко драли на мочало, на рогожи, на кули и на веревки. Лыком или щепой крыли деревянные бревенчатые избы, окружая их плетнем - изгородью из хвороста и прутьев, перевитых меж кольев. Из коры березы, бересты или липового подкорья, луба, мастерили лукошки, туеса, коробы, лубяную посуду - хранилища для воды, для меда, для кваса и для березового сока. Доныне в русском языке бытует множество слов, уходящих корнями в наше далекое прошлое. Народные картинки-лубки называются так потому, что их писали когда-то на лубке: пергамент или бумага были недоступной роскошью для нищего мужичка, о котором пословица метко говорила: «Кабы не лыко да не береста, так бы мужичок рассыпался». А мужичок этот был нищ потому, что власть имущие обдирали его, «как липку», - это образное выражение было очень точным: свежесрубленная липа легко обдирается догола.

Но русский человек не отчаивался, не унывал, не хныкал. И недаром про таких терпеливых людей была сложена поговорка: «Ни дров, ни лучины, а живет без кручины».

Можно привести множество сохранившихся в русском языке слов, сравнений, пословиц, поговорок, выражений, связанных с лесом. Определяя внешность человека, говорят, что он «худ, как жердь», «крепок, как дуб», «тонок, как лозинка»; наблюдая разлад в каком-либо деле, насмешливо замечают, что здесь, видимо, «кто в лес, кто по дрова»; когда нужно приободрить, вспоминают пословицу «волков бояться - в лес не ходить»; изобличая недалекого человека, шутят, будто он «из-за дерева лесу не видит», а о бестолковом говорят, что он-де «заблудился в трех соснах».

Нетрудно догадаться, что корнем слова «леший» является «лес». В представлении наших предков леший издревле жил, хозяйничал и проказничал в лесной пуще. Имя полешан - жителей белорусского Полесья - связано с лесом, как и слово «пуща», означающее запущенный, непроходимый лес. Дерево по-славянски называлось древом, и одно из древнейших славянских племен - древляне - получило такое имя потому, что племя это обитало в древах, в лесах.

Казалось бы, что и слова «издревле», «древний», «древность» также происходят от слова «древо». Ведь для наших предков старое, могучее дерево было символом вечности - оно незыблемо стояло многие века, о нем рассказывали деды и прадеды, сменялись поколения, а дерево продолжало жить.

Но ученые считают, что эти слова разного происхождения.

Деревянные предметы

Пословиц, поговорок, названий предметов, выражений, связанных с лесом, почти нет у народов, жизнь которых складывалась в условиях равнины, пустыни или гор. У соседнего с древлянами племени полян, то есть народа, жившего на равнине- в степях, в поле, - нет и в помине таких слов, как «древность» или «древний». Украинцы вместо этих слов говорят: стародавность, старовинность и стародавний, старосвитьский.

Такие древние русские слова, как «кремль», «город», «огород», «мостовая», тоже возникли в лесу. В старину «кремью» называли лучшую часть заповедного, заветного леса, где росли крупные и крепкие строевые «кремлевые» деревья. Отсюда, должно быть, и пошло слово «кремль» - крепость, срубленная из лучших, прочнейших бревен. Городское укрепление называлось «кремлем» потому, что оно было сердцем города, его защитой и в то жевремя заповедным, заветным, особо охраняемым местом. А может быть, как полагают некоторые ученые, оно происходит не от слов «кремь» или «кремлевый». Ведь в Пскове, к примеру, укрепленное место в центре города носило название не «кремль», как в Москве, Казани, Туле, Нижнем Новгороде (ныне Горьком) и в других городах, а «кром», хотя внутри крома, то есть внешней ограды, все-таки находился кремль. Слово «кром» родственно таким словам, как «закром» (ларь в амбаре), «укромный» (уединенный), «кромка» (край, кайма, рубежная полоса). Город Кромы, Орловской области, был назван по имени реки Крома, а по этой реке некогда проходила южная граница нашего государства.

Что такое город? В древности городом называлось населенное место, огороженное частоколом - частой оградой из толстых жердей или заостренных бревен. Старый русский глагол «городить» значит огораживать, обносить что-то забором, тыном или вообще городьбой, то есть какой-то оградой, валом, стеной. И слово «огород» означает, как известно, огороженное место, отведенное под посадку овощей.

На обширной территории нашей страны есть множество населенных пунктов с названием Городок, Городище, Городец, Городня.

Сравнение понятий 'городок,', Городище', 'Городец', 'Городня', 'Город'

Все эти названия свидетельствуют о том, что когда-то населенные пункты, носящие такие названия, были огорожены. Так, в Городце, Горьковской области, еще сравнительно недавно можно было видеть остатки земляных укреплений, а во многих Городках и Городищах, огражденных в свое время деревянными стенами, от них не осталось и следа.

Большие города росли подобно тому, как растет дерево, наращивая кольцо за кольцом вокруг своей сердцевины - кремля, обрастая защитной корой - стенами, укреплениями, валами. Природный рисунок на пне спиленного дерева кажется чертежом старинного русского города с его центром - кремлем, кольцевой застройкой и радиальными дорогами - улицами. Их мостили так же, как устилали дороги по болотам или рекам: укладывая бревна плотно друг к другу. От этого слова происходят и существительное «плот» - плавучие бревна, впритык привязанные одно к другому, и глагол «плотить», подгонять одну жердь или одну доску к другой, как мостили когда-то мостовые. Из этого можно легко установить прямое родство между словами «мост» и «мостовая».

Сравнение роста городов с ростом дерева

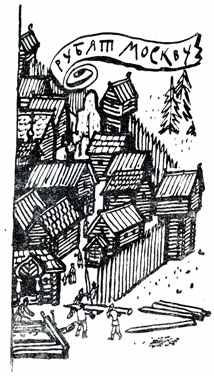

Города росли. Окрестные леса вырубались на постройку жилищ, на топливо, на укрепления, а земля освобождалась для лугов и пашен. Неудивительно, что слова «строить» и «рубить» в древности значили почти одно и то же: рубили избу, рубили город. И сегодня еще основа избы называется срубом, как и бревенчатые стенки колодца.

Сравнение понятий слов 'строить'и 'рубить'

Тысячи географических названий непосредственно связаны с лесом и содержат в себе «лесные» корни, Всех названий, прямо связанных с лесом, вроде белорусского Полесья, городка Полесска, множества поселков - Лесных, Лесогорсков, Лесозаводсков, Лесопильных, Деревянных, Деревянок, речек и гор с названиями Лесная, Лесистая, Древесная или селений, обозначающих род занятий их жителей, заготовляющих дрова, добывающих деготь, смолу, канифоль и все то, что производится в лесу из дерева, перечислить невозможно.

А к этим названиям следует добавить и такие топонимы, как Дубна на Украине и под Москвой, Дубровка и Елец на Орловщине, Ельня в Смоленской области, Ясень и Осиновка в Белоруссии, Хвойное под Ленинградом, Кедровка на Урале, Лиственичное в Иркутской области.

Названия, происходящие от слова «тополь», очевидно, нечего искать на севере, где тополь не растет, как незачем искать названий, происходящих от слова «ель», на крайнем юге нашей страны. Встретив название «Кипарисное», вы сразу же подумаете о Крыме или Закавказье, где растут кипарисы. И действительно, на карте Крымского полуострова стоит кружочек, обозначающий приморское селение Кипарисное, между Артеком и Алуштой.

Легко вспомнить десятки таких названий, как Дубовка, Сосновка, Березовка, Осиновка, Кленовка, Тополевка, Грушевка, Ореховка. Но к объяснению происхождения таких названий следует подходить с большой осторожностью. На месте сегодняшних Дубовок, Кленовок или Березовок, может быть, некогда шумели пышные дубравы, веселые рощи кленов или берез. Можно предположить даже, что все эти названия могут помочь нам восстановить характерный облик прежнего пейзажа и прежней растительности. Но утверждать это без глубокой проверки было бы грубейшей ошибкой, так как множество названий, якобы связанных с растительным миром, на самом деле происходят от фамилий владельцев тех или иных мест - от каких-нибудь помещиков или купцов Дубовых, Кленовых, Ореховых.

А иногда топоним подобного рода рождается совсем по другому поводу.

Есть на Северном Кавказе небольшая горная речка Березовая, вытекающая из-под горы Чугуш, что видна с Черноморского побережья, из Сочи. По карте, конечно, не узнаешь, как правильно произносить это название: Берёзовая или Березовая. Но кто мог усомниться, что название речки происходит от слова «береза»? А местные жители почему-то упорно называли речку Березовая.

Географы решили проверить, есть ли на этой речке березы. Никаких берез не оказалось. Речка протекала в глухих местах, густо поросших пихтарником, и, как многие горные речки Кавказа, была лазурно-голубой, бирюзовой. Это породило законную догадку: очевидно, местные жители исказили название «Бирюзовая», сохранив все же красочный оттенок в ударении «Березовая».

Но и такое предположение было ошибочным. Оказалось, что название речки связано не с березой и не с бирюзой, а с фамилией человека. Еще до революции в эти дикие тогда края попал инженер Березовский и заблудился. На поиски его снарядили егерей Кавказского заповедника. После долгих розысков инженера нашли у безымянной речки - в те времена безымянных речек здесь было множество - и по имени его назвали речку-безымянку.

Название городка Берёзова на севере Омской области, у реки Сосьвы, близ впадения ее в Обь, хорошо известно многим по картине великого русского художника Сурикова «Меншиков в Березове». Городок этот (сейчас он называется Березово) на суровой окраине страны, окруженный непроходимыми дремучими лесами, сырой и холодный, где зима длится восемь месяцев, служил некогда местом ссылки «важных государственных преступников». Название городка действительно происходит от березы, хотя, кроме нее, в местных лесах растут пихта, ель, сосна, кедр, осина и лиственница. Этих пород тут значительно больше, нежели березы, но такое название дали не русские казаки, а местное население - ханты и манси. На их языках это место издавна называлось Хил-уш или Сум-гут, что в переводе значит «березовая роща».

Таких непонятных с первого взгляда и простых по смыслу названий очень много. Но ведь и береза, и дуб, и сосна, и липа, так же как и лес, и роща, и просека, и опушка называются на разных языках по-разному.

Названия портовых городов на Балтике - латышского Лиепая и эстонского Пярну - совсем не похожи друг на друга, хотя оба они тезки русского города Липецк, так как лиепа по-латышски и пярну по-эстонски на русский язык переводится одним и тем же словом «липа».

Имена селений Зеленый Гай, Вязовый Гай или просто Гай означают рощу, дубраву или небольшой лесок, оставшийся от некогда больших зеленых массивов.

Название селения Голутвино тоже связано с лесом - голутвой называлась лесная вырубка, росчисть, просека. От этого пошли и Голутвинские переулки в Москве, сохранившей много имен, связанных с лесным прошлым города. Все эти примеры наглядно убедят любого, что без языкознания в топонимических розысках, так же как и без знания истории, никак не обойдешься.

МОСКОВСКИЙ КВАДРАТ

В свое время жил я в Красногвардейском районе Москвы, на углу Старосадского и Петроверигского переулков, почти напротив Исторической библиотеки. Тогда, в 30-е годы, она еще создавалась. Сейчас это одно из крупнейших в мире книгохранилищ: здесь собрано свыше миллиона книг, множество старинных рукописей, карт и чертежей нашей земли, огромные фонды старых газет и журналов, фотокопии древних рукописей, редчайших фолиантов…Основой этих богатств, хранимых в библиотеке, послужили книжные и рукописные собрания, принадлежавшие некогда знаменитым русским ученым - историкам, археологам, нумизматам, - исторические книги, переданные другими библиотеками, колоссальные картотеки-справочники по вопросам истории, завещанные многими любителями историографии и собирателями редкостей…

Мне приходится так подробно рассказывать об этой замечательной библиотеке потому, что именно здесь мы могли получить ответы на интересующие нас вопросы.

Жилой квартал, в котором стоял наш дом, одной стороной глядел на Петроверигский переулок, а другой - на Старосадский, круто спускавшийся к Солянке. Оба эти переулка, пересекающихся под прямым углом, выходили на одну и ту же улицу - Маросейку. В старой Москве таких кривоколенных переулков было немало.

«А почему наш переулок называется Старосадским?» - спросили меня соседские ребята. Они, конечно, сами понимали, что название это произошло от старого сада, который, вероятно, когда-то здесь существовал. Понимали они и то, что прошлое Армянского переулка несомненно связано с армянами - недаром же здесь, в здании бывшего Лазаревского института восточных языков, помещался Дом культуры Армении, рядом с ним - полномочное представительство Армянской республики, а чуть наискосок и напротив - винные подвалы знаменитой армянской фирмы «Арарат». Колпачный переулок?.. Ну, тут ясное дело: замешаны какие-то колпаки. Петроверигский? Здесь, правда, труднее понять - какой-то Петр и какие-то вериги…К Хохловскому переулку, очевидно, имел отношение либо человек, по фамилии Хохлов, либо здесь жили сами «хохлы», как прежде называли малороссов-украинцев…

«Разгадывать» названия путем догадок, основанных на внешних признаках, не очень трудно. Но правильны ли такие догадки? Взять, к примеру, Чистые пруды. Почему «пруды», когда здесь только один пруд и, по рассказам местных старожилов, на месте этого пруда некогда были не чистые, а... поганые пруды?..

А откуда взялось странное слово «Маросейка»? Ведь по-русски оно совсем ничего не означает.

Почему Маросейка у Армянского и Старосадского переулков теряла свое имя и становилась Покровкой? Тут одними догадками не обойдешься. Нужны доказательства. Найти же их не так-то просто.

Ведь представительство Армянской республики и Дом культуры Армении могли появиться только после Октябрьской революции. А название «Армянский переулок» встречается еще в переписке времен Пушкина и Державина. В Кривоколенном переулке, в который упирается Армянский переулок, стоит старый дом поэта Д. Веневитинова. В этом доме А. С. Пушкин читал впервые «Бориса Годунова». Этот памятный дом фасадом своим глядит на Мясницкую улицу, которая сейчас носит имя С. М. Кирова. А Мясницкая улица шла от площади Лубянки (сейчас она называется Дзержинской) до Мясницких (ныне Кировских) ворот; справа от них расположены Чистые пруды, а слева…Но, впрочем, достаточно пока и этого запаса названий, в которых следует разобраться.

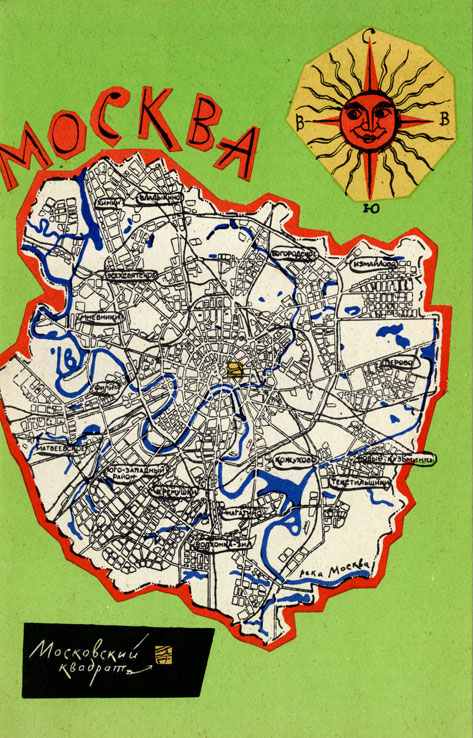

Можно было бы, конечно, подробно рассказать о том, как ребята вместе со мной разгадывали тайны столичной топонимии на сравнительно небольшой территории - квадратике, изображенном на цветной вклейке между страницами 32 и 33. Но этот рассказ, пожалуй, завел бы нас очень далеко. Жаль, конечно, что тогда еще не были опубликованы книги П. Сытина о московских улицах, площадях и переулках («Прошлое Москвы в названиях улиц», Московский рабочий, 1946, «Из истории московских улиц», Московский рабочий, 1952). и необходимые сведения нам приходилось разыскивать в старых книгах Исторической библиотеки и добывать в беседах с нашими соседями - старожилами столицы.

Но мы все же узнали очень многое и в первую очередь решили задачу с названием Армянского переулка. Она оказалась не очень сложной: название это возникло в 1781 году, когда армяне, поселившиеся в Столповом переулке (он назывался так по имени церкви Николы на столбах, или столпах), получили разрешение построить свою церковь. Это была единственная в то время армянская церковь в Москве. По этой церкви Столпов переулок и переименовали в Армянский. Название держится до наших дней, хотя на месте церкви давно уже построено большое здание школы. Узнали мы и о том, что вся местность к югу от нынешней Маросейки и Покровки до реки Яузы была занята садами Московского великого князя Василия III. В те времена сюда ездили на отдых московские князья. Четыреста лет назад эти сады считались загородными, дачными: город в те времена кончался у Ильинских ворот, откуда вела улица к Спасским воротам Кремля, под башней с часами, изображение которой служит своеобразным символом Москвы.

Углубленное знакомство с прошлым этого квадратика как бы приподняло перед нами плотную завесу времени: мы узнали, что по мере роста города отодвигались все дальше его пригороды, сады, огороды. В XVI веке дорога, которая начиналась от Ильинских ворот и шла за мостом через глубокий ров, окружавший Китай-город, начала обстраиваться и ее назвали Покровкой, по имени церкви Покрова в Садех.

Тут стоит заметить, что церкви, как постройки более фундаментальные и дольше сохраняющиеся, нежели деревянные дома, служили хорошими ориентирами при изучении любого русского города и его топонимики, как мусульманские мечети и мазары (гробницы) на юге и юго-востоке или католические костелы и лютеранские кирхи на западе нашей страны. Эти здания стояли века, и многие из них сохранились доныне. Если они и разрушались, то имена храмов продолжали жить в названиях улиц, площадей или переулков.

Так до нашего века дошли названия Покровской улицы и Спасоглинищевского переулка, хотя самих церквей - Покрова в Садех и Спаса в Глинищах - давно уже не существует. В XV веке Спасоглинищевский (сейчас улица Архи-пова) переулок назывался Горшечным - жили здесь горшечники, вырабатывали из местной глины свои изделия и продавали их тут же в горшечных лавках. Уцелело доныне и название соседнего Петроверигского переулка, хотя церковь Петра Вериг (Вериги - железные цепи, тяжелые кандалы, добровольно надевавшиеся юродивым или религиозными фанатиками на голое тело "для усмирения плоти") была снесена еще в первой половине XIX века. В начале Старосадского переулка стоит здание церкви Козьмы и Дамиана, построенной в 1792 году знаменитым русским архитектором М. Казаковым. По имени этой церкви Старосадский переулок с конца XVIII века стали называть Козьмодамьяновским. После Октябрьской революции первоначальное название переулка было восстановлено, хотя здание церкви сохранилось и в 1959 году ее реставрировали как памятник русского зодчества.

Но нам предстояло решить еще одну топонимическую задачу: почему у одной, по существу, улицы было два названия - от Ильинских ворот до Армянского переулка она называлась Маросейкой, а ее продолжение от Армянского переулка до Бульварного кольца называлось Покровкой.

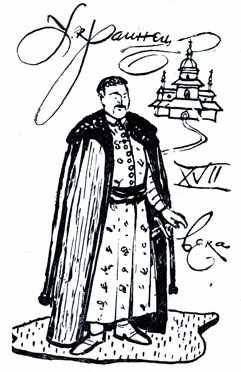

Решая эту задачу, мы познакомились с очень интересными материалами, связанными с Маросейкой. Оказалось, Вериги - железные цепи, тяжелые кандалы, добровольно надевавшиеся юродивыми или религиозными фанатиками на голое тело «для усмирения плоти», что триста лет назад на этой улице находилось подворье украинского или, как тогда говорили, малороссийского посольства. В царствование Алексея Михайловича произошло важное событие: присоединение Малороссии (Украины) к России. Подворье, где жили послы Богдана Хмельницкого, размещалось на Покровке, напротив Спасоглинищевского переулка, в сохранившемся доныне трехэтажном доме (№ 11), где и был подписан исторический договор о воссоединения Украины с Россией.

В память об этом событии улица Покровка со второй половины XVII века стала называться Малоросейкой, затем Малросейкой и, наконец, Маросейкой. А спустя несколько десятилетий уже мало кто из москвичей помнил, что искаженное имя улицы было связано с малороссами-украинцами, хотя с памятью о них мы встречаемся в этом районе столицы на каждом шагу.

Украинец XVII века

Рядом с Маросейкой, в границах Старосадского, Колпачного и Хохловского переулков, во времена Петра Первого располагался обширный двор малороссийского гетмана Ивана Мазепы. Часть прежних владений Мазепы занимает сейчас здание Исторической библиотеки. Позади нее проходит извилистый Колпашный переулок. В XVII веке тут стояли дворы мастеров-колпачников, которые изготовляли колпаки - мужские шапки. Еще в прошлом веке название Колпашный изменилось на Колпачный. Этот переулок спускается к Хохловскому переулку, названному так потому, что здесь, позади гетманского двора, жили «хохлы», как называли тогда украинцев-малороссов и в двухколенном (это хорошо видно на плане - стр. 36) переулке находилось большое поместье и дом думного дьяка Украинцева, сохранившийся до наших дней. Хохловский переулок выходит в сторону нынешних бульваров, на небольшую Хохловскую площадь.

Старосадский, Колпашный и Хохловский переулки круто спускаются от Покровки к низменному району реки Яузы, как бы сливаясь на так называемом Ивановском спуске, получившем свое имя от Ивановского монастыря на кулижках (Кулига, кулижка - дальний луг на берегу реки, чистое или очищенное место, выселки. Отсюда и происходит выражение «у черта на куличках». ). Спуск этот ведет к улице Солянке, названной так по соляным складам, стоявшим здесь в те времена, когда торговля солью была государственной монополией (свободную торговлю этим важным продуктом разрешили только в 1733 году).

Удалось нам также узнать, почему одна и та же улица разделяется двумя названиями - Маросейка и Покровка. Оказывается, в старину Маросейка у стыка Старосадского и Столпова (Армянского) переулков перегораживалась на ночь решеткой, у которой по очереди дежурили местные жители, охраняя свои дома от воров, грабителей и поджигателей. А за решеткой как бы начиналась другая улица, сохранившая прежнее название - Покровка. С тех пор прошло не мало времени, а привычка делить одну и ту же улицу на две части осталась доныне. Улица так и не смогла получить единое имя: в 1954 году Маросейку переименовали в улицу Богдана Хмельницкого, при котором Украина была воссоединена с Россией, а Покровка еще в 1940 году стала улицей Чернышевского.

К Покровке поднимается следующий за Старосадским Колпачный переулок, как раз в том месте, где стояла некогда слобода мастеров, изготовлявших котлы для варки пищи. Слобода эта называлась Котельниками. Среди жителей слободы было немало богатых людей. Один из них, приезжий купец Сверчков, построил в Котельниках храм Успения. Сооружал его талантливый русский мастер Петрушка Потапов, украсивший строение чудесной белокаменной резьбой. Великий зодчий В. И. Баженов, восхищаясь архитектурой храма, считал его одним из красивейших зданий Москвы и ставил его в один ряд с церковью Василия Блаженного.

По храму Успения и был назван Большим Успенским переулок, выходящий на Покровку, а Малый Успенский соединил Столпов переулок с Большим Успенским. На Малом Успенском стояли и каменные палаты гостя Сверчкова. «Гостями» тогда называли иностранных и иногородних купцов. От этого слова пошли гостиные дворы - купеческие подворья, торговые ряды и гостиницы - дома для приезжих торговых людей. Палаты Сверчкова сохранились до наших дней; в свое время в них помещался каменный приказ, ведавший всеми строительными работами в старой Москве.

Покровская улица, Успенские переулки, Петроверигский, Спасоглинищевский, Ивановский и многие десятки других переулков Москвы получили свои названия по именам соборов, церквей, монастырей. Уже по этому можно судить, как велико было на Руси влияние духовенства.

После Великой Октябрьской социалистической революции новые хозяева страны решили избавиться как от церковного наследия в городской топонимии, так и от царских имен на географической карте страны, воздав должное тем, кто строил и украшал страну и ее города.

Так появилось на плане города Москвы и славное имя зодчего Потапова, присвоенное бывшему Большому Успенскому переулку, а Малый Успенский был назван именем Сверчкова.

Но, к великому сожалению, храм, созданный Потаповым, как и многие сооружения древней Москвы, которые следовало бы сберечь на радость потомкам, был снесен до основания. Только имя его строителя осталось в названии переулка, хотя надо признаться, что сегодня лишь очень немногие из местных жителей знают, почему их переулок называется Потаповским и кто такой сам Потапов. Когда мы для проверки обратились к нескольким людям, живущим в этом переулке, с таким вопросом, то один из них объяснил нам, что Потапов - это какой-то революционер, другой назвал его купцом-домовладельцем, а третий - видным общественным деятелем прошлого столетия. Жаль, что никто до сих пор не догадался установить в скверике, разбитом на месте бывшего храма, хотя бы скромную памятную доску с указанием, что здесь до такого-то года красовалась каменная симфония, созданная замечательным русским зодчим Петром Потаповым.

К сожалению, множество уникальных памятников старины, свидетельствовавших о высоком уровне развития национальной культуры нашей страны, было уничтожено.

К таким же неповторимым памятникам культуры прошлых веков относятся и древние топонимы, в которых отражается история нашей страны и нашего народа.

Московский квадрат

В любом старинном городе можно встретить топонимы, которые в самих себе хранят «тайну» своего возникновения. В Москве остались десятки древних названий, и среди них, к примеру, название Покровских ворот - как именуют место у выхода Покровки (нынешней улицы Чернышевского) к Бульварному кольцу. Никаких ворот тут нет в помине, но в свое время они существовали, а затем были снесены растущим во все стороны городом.

Снесены были не только Покровские, но и Мясницкие, Сретенские, Петровские, Никитские и другие ворота вместе с толстыми стенами, окружавшими Белый город, как называлось полукольцо улиц и переулков вокруг Китай-города и Кремля. Москвичи, разумеется, давно уж привыкли к несуществующим воротам, о которых громогласно объявляют водители автобусов и троллейбусов, но многие приезжие, впервые попавшие в Москву, удивленно ищут ворота, не подозревая о том, что они исчезли уже более двухсот лет назад.

Такой же важной магистралью, как Маросейка - Покровка, была и Мясницкая улица, носящая сейчас имя Сергея Мироновича Кирова. Так же как и Покровка, эта улица заканчивалась у ворот в стене Белого города.

Почти к самым стенам примыкали дворы мясоторговцев, а за стенами находились мясные лавки. От этого и ворота Белого города стали называться Мясницкими.

Между Мясницкими и Покровскими воротами лежал Чистопрудный бульвар. Как и все бульвары, зеленым кольцом окружающие древнейшую часть Москвы, он был устроен в первой половине XIX века, когда снесли толстые стены, окружавшие Белый город. А в XVI веке под этими стенами ' шумел рынок - животинный двор, где продавали коров, овец, свиней. Рядом с рынком стояли государевы бойни и мытный двор, на котором взимали мыт (пошлину, налог). Но мясники, чтобы избежать лишних расходов, били скотину не на государевой бойне, а прямо у своих мясных лавок. Туши разделывали, а отбросы выкидывали в пруды, из которых вытекала маленькая речка Рачка, впадавшая в Москву-реку, неподалеку от устья Яузы.

Отходы убоя разлагались, отравляли воздух и заражали окрестности. С весны до осени над прудами стоял страшный смрад, и неудивительно, что они назывались «погаными».

Сейчас ничто на Чистых прудах и во всей округе не напоминает о прошлом, кроме сохранившихся еще в памяти москвичей названий Мясницких ворот и Костянского переулка, где прежде была свалка костей, остававшихся в мясных лавках после разделки туш.

Когда же Поганые пруды стали Чистыми?

В конце XVII века любимец царя Петра I Александр Меншиков приобрел большой участок земли у Мясницких ворот - весь квартал от Мясницких ворот до нынешнего Телеграфного переулка. В своих владениях Меншиков развел сады и оранжереи, построил каменные палаты и великолепную церковь Архангела Гавриила, известную под именем «Меншиковой башни», - она выходит фасадом на нынешний Телеграфный (прежде он назывался Архангельским) переулок. По приказанию Меншикова мясные лавки были убраны и переведены в Замоскворечье, а Поганые пруды очищены. С того времени они и стали Чистыми, хотя в наши дни существует только один пруд - остальные засыпаны и на их месте зеленеет Чистопрудный бульвар.

Меншикова башня

Телеграфный переулок получил свое название по огромному подворью Главного почтамта, где помещался и Главный телеграф, до перевода его на Тверскую, ныне улицу Горького. Подворье Главного почтамта почти целиком заняло территорию бывших меншиковских владений.

С тех пор как пруды стали чистыми, в этот район потянулись на жительство приезжие «немцы» - так москвичи называли всех иноземцев, не умевших говорить по-русски: они были «немцами», то есть «немыми» людьми. До этого иностранцы уже не раз пытались селиться поближе к Китай-городу и Кремлю. Они приобретали дворы, платя за землю втридорога, воздвигали дома, строили свои храмы. Но под нажимом духовенства, жаловавшегося на уменьшение доходов и на то, что «немцы» совращают православных в свою ересь, царь Михаил Федорович запретил продажу земельных участков иностранцам. Все «немцы» постепенно переселились за город, в Немецкую слободу на берегу реки Яузы, в специально отведенный для них район. Он находился за слободой басманников - дворцовых пекарей, выпекавших казенный хлеб «басман». На месте бывших Басманной и Немецкой слобод появились впоследствии Старая и Новая Басманные улицы, Немецкий рынок, Немецкая улица, Старокирочный и Новокирочный переулки, где стояли когда-то кирки - лютеранские храмы.