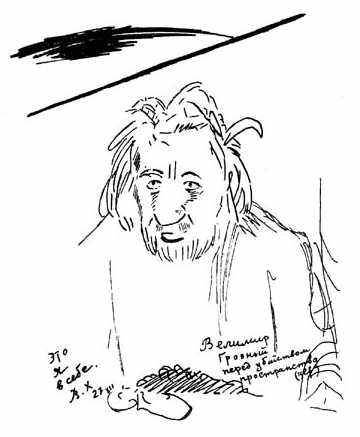

Велимира Хлебникова "Из мешка"

| Вид материала | Документы |

СодержаниеRussian Literature Move/ Мова |

- Хлебникова Александр Мамаев, директор агкг им. П. М. Догадина Наталия Марисова, научный, 10.1kb.

- «Мотив – тема – текст у Велимира Хлебникова» Глава Основы мировосприятия Хлебникова, 1253.64kb.

- Дом-музей Велимира Хлебникова (филиал огук «Астраханская государственная картинная, 357.26kb.

- Д. Ручьи, Крестецкий район, Новгородская область, 55.93kb.

- Утверждено, 45.18kb.

- 8 мая 2010 года в Доме-музее Велимира Хлебникова, 64.94kb.

- Жолковский А. К, 229.12kb.

- Бублиография: Бубнов Александр Владимирович, материалы к библиографии и биографии, 519.73kb.

- Р. М. Ханинова «спички судьбы» велимира хлебникова: поэтика пламени, 111.71kb.

- Д. А. Пашкин Эволюция и генезис урбанистических мотивов в творчестве Велимира Хлебникова, 2127.72kb.

1989-2002

Примечания

1. Другие редакции настоящей статьи были опубликованы прежде (Лощилов & Богданец 1995, Лощилов 1995, Лощилов 1996, Лощилов 1997: 143-172).

2. Об этимологии слова вещь см. также Фрейденберг 1979: 543.

3. Знаком [*] отмечены слова, "присутствующие" в тексте своим мнимым отсутствием.

4. Ср. также полемически обращенный к футуризму причудливый образ Андрея Белого в "Ключах Марии" Сергея Есенина (1918): "<…>между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека, завершаемый с обоих концов ногами. Ему уже нет пространства, а есть две тверди. Голова у него уж не верхняя точка, а точка центра, откуда ноги идут как некое излучение. Наш пуп в этом отношении самый наилучший толкователь символа этой головы и о ниспослании нас слить небо с землею. Туловище человека не направно разделяется на два световых круга, где верхняя часть от пупа принадлежит солнечному влиянию, а нижняя – лунному. Здесь в мудрый узел завязан ответ значению тяготения человека к пространству, здесь скрываются знаки нашего послания, прочитав грамоту которых, мы разгадаем, что в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться. С теми средствами, с которыми шел футуризм в это солнечное пространство, он мог просунуться так же легко, как и верблюд в игольное ухо, ибо эта радость вознесения была предначертена целыми тысячелетиями до него мистам, не мог просунуться и потому, что существом своим не благословил и не постиг голгофы, которая для духа закреплена не только фактическим пропятием Христа, но и всею гармонией мироздания, где на законах световых скрещиваний построены все зримые и невидимые нами фopмы." (Есенин 1962: 49-50.)

5. Ср. также рассуждения о "шоковой" эстетике Лотреамона: "Даже самые фантастические или "чудовищные" образы "песен" имеют свои прототипы в романтической литературе. <…> За сценой с виселицей, на которой раскачивается человек, подвешенный за волосы (IV, 3), стоит другое бодлеровское стихотворение – "Поездка на Киферу": "Повешенный был весь облеплен стаей птичьей, // Терзавшей с бешенством его раздутый труп, // И каждый мерзкий клюв входил, жесток и груб, // Как долото, в нутро кровавое добычи"; чувство братского сострадания, которое Мальдорор испытывает к несчастному, – также из Бодлера: "Мертвец-посмешище, товарищ по страданью!" (пер. И. Лихачева)." (Косиков 1993: 46)

6. По определению автора, "Зангези" собран-решен 16 января 1922 г." (Творения 1986: 696). (Собран – как пасьянс, и решен – как задача или ребус. – И.Л.)

7. Ср. также репрезентацию образа в романе Мишеля Турнье "Пятница, или Тихоокеанский Либм".

8. Ср. в стихотворении Елены Гуро:

И я вдруг подумал: если перевернуть

Вверх ножками стулья и диваны,

Кувырнуть часы?..

Пришло б начало новой поры,

Открылись бы страны.

Тут же в комнате прятался конец

Клубка вещей,

Затертый недобрым вчерашним днем

Порядком дней.

Тут же рядом в комнате он был!

Я, вдруг, поверил, что так.

И бояться не надо ничего,

Но искать надо тайный знак. <…> (Гуро 1996: 105-106.)

О возможной связи "мифа о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве Елены Гуро" (В. Топоров) с символикой 12-карты см. нашу статью Лощилов 1999.

9. [Голова? <…>]

10. Видимо, может быть обозначено поле текстов русской литературы XX века, прямо или косвенно восходящих к изображению на 12-й карте Таро (А. Ремизов, А. Н. Толстой, М. Кузмин, В. Ходасевич, Д. Хармс и Н. Заболоцкий, Б. Поплавский; множество сочинений поэтов и прозаиков эпохи постмодернизма). Уместно, может быть, было бы вспомнить стихотворение Николая Гумилева "Фарфоровый павильон", представляющее собой вольное переложение Ли Бо, где поэзия связывается с инверсией верха и низа:

[...] И в этом павильоне несколько

Друзей, одетых в платья светлые,

Из чаш, расписанных драконами,

Пьют подогретое вино.

То разговаривают весело,

А то стихи свои записывают,

Заламывая шляпы желтые,

Засучивая рукава.

И ясно видно в чистом озере –

Мост выгнутый, как месяц яшмовый,

И несколько друзей за чашами,

Повернутых вниз головой.

(Гумилев 1988: 273.)

[При публикации одного из вариантов настоящего текста (Лощилов 1997) вслед за этим рассуждением следовал пассаж: "Не исключено, что у истоков традиции окажется имя Пушкина. Мы имеем в виду записи и рисунки, связанные с чтением романа Вальтера Скотта "Айвенго" (в русском переводе "Ивангое"). Знаменитое "И я бы мог как шут на [...]", как показано в работе Л. Лотман (1981; см. также Лейтон 1995: 136-138), связано с осмыслением казни декабристов и своей судьбы в контексте эпизода, где шуту по имени Вамба угрожает казнь через повешение вниз головой. Хотя в книге Л. Дж. Лейтона и предприняты рассуждения о вероятности знакомства поэта с символикой Таро (1995: 176-183), автор, достаточно поверхностно рассуждающий об "отвратительном образе смерти шута" (137), не увидел возможных оккультных источников как известной строки, так и рисунка весов, сделанного поэтом внизу того же листа. Мы имеем в виду изображения на 12-й (Повешенный) и 8-й (Правосудие) картах колоды Таро." К сожалению, за пределами нашего внимания осталась публикация, где неопровержимо доказано, что пушкинские рисунки и записи на полях "Ивангое" представляют собой позднейшую мистификацию (Краснобородько 1994).]

11. Е. Фарыно пишет о Втором Авангарде как раз в связи с театральной практикой Гротовского: "Искусство стремится преодолеть экзистенциальную замкнутость и ограниченность человека – как телесную, так и духовную (см. опыты театра Второго Авангарда, в частности, Гротовского)" (Фарыно 1991: 602).

12. Наряду с некоторыми чертами иконографии христианского Бога и "андрогинным богом языческих мистерий", этот образ отсылает к "бородатым" ведьмам – "пузырям земли" или богиням судьбы норном? – из шекспировского "Макбета", с которыми, как можно предположить, отождествляет себя Хлебников, открывший законы времени. Ср. также в поэме "Ночной обыск": "И девушек лицо у бога,/ но только бородатое". (Творения 1986: 327)

13. В энциклопедической статье, посвященной мифологическому образу поэта, В. Н. Топоров связывает мотив наказания поэта с так называемым "основным" индоевропейским мифом о борьбе громовержца со змеем, в контексте которого поэт "может быть сопоставлен с младшим сыном громовержца, наказанным отцом и изгнанным в подземное царство" (Мифы 1982: 328). Согласно концепции Ницше, "познание в мифологическом восприятии человека – всегда преступление" (Григорьева 1996: 345).

14. В. П. Григорьев отмечает, что "слово шайка поэт может применить к своим друзьям и к себе [...] так же свободно, как и слово сонм [...]" (1983: 186-187).

15. Ср. актуализацию соответствующих чисел у Маяковского (22 относится к "миру" лирического героя; его "удвоение" – 44 – к миру "вещей"): "Мир огромив мощью голоса, / иду – красивый,/ двадцатидвухлетний." ("Облаков штанах", 1914 -1915); "Я ходил, подергиваясь, / руки растопыря, / а везде по крышам танцевали трубы, / и каждая коленями выкидывала 44!" ("Владимир Маяковский. Трагедия", 1913).

16. "Недаром "сверхповесть" "Зангези" явилась путем посвящения для многих поэтов следующего поколения, в частности, для обэриутов. Но, посвящая в тарообразную модель мира, Хлебников внес в нее свою модификацию. Это заострено построением итоговой плоскости (мир - веселое место), которая занята голосами по поводу Зангези (в частности, газетной сплетней), но завершена собственным словом Зангези: "Зангези не умер…" Так демонстрируется переход пространства судьбы в энергию слова, оформленный в качестве универсального закона в плоскости VI: "Пространство звучит через Азбуку" (Силард 2000: 302.) О символике 12-й карты у Хармса см. главу "Переворачивание" в Ямпольский 1998, а в "Столбцах и поэмах" Заболоцкого, (а также стихотворениях 1930-х - 1950-х годов) - в нашей книге Лощилов 1997.

17. Этот эпизод корреспондирует к словам прохожего (актер Анатолий Солоницын) в самом начале фильма: "Вот я тут упал с вами… и такие тут какие-то вещи… Корни, деревья, кусты…" Ролан Барт размышляет в книге о Фотографии: "Фотографии пейзажей (сельских и урбанистических), на мой взгляд, должны быть обитаемыми, а не посещаемыми. Это желание проживания, которое я в себе ясно ощущаю, не является ни сновидческим (мне не грезится что-то экстравагантное), ни эмпирическим (у меня нет стремления купить себе дом по иллюстрированному проспекту агентства по продаже недвижимости; оно фантазматично и восходит к своего рода ясновидению, которое устремляет меня вперед, в направлении утопического времени, или же увлекает меня назад, сам не знаю куда: двойное движение, которое Бодлер воспел в "Приглашении к путешествию" и "Предшествующей жизни". На фоне излюбленных пейзажей все происходит так, как если бы я был уверен, что я там уже был или должен был там оказаться. Фрейд как-то написал о материнском теле: "нет другого места, о котором можно с такой уверенностью сказать, что мы там уже были и т.д." Такова же и сущность подобной местности (избранной желанием): heimlich, пробуждающее во мне Мать (которая не причиняет никакого беспокойства)." (Барт 1997: 63-64.) Эти размышления, как нам кажется, имеют самое прямое отношение не только к вопросу об оппозиции пространство/время и переживанию ландшафта в поэтическом мире Хлебникова, но и к более общим вопросам эстетики и мироощущения Поэта.

Литература

Адаменко 1992: Адаменко, В. Игорь Стравинский и Велимир Хлебников: мир первоэлементов художественного языка. Примитив в искусстве: Грани проблемы. М., 1992, 149-169.

Баран 1993: Баран, Х. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993.

Барт 1997: Барт, Р. Camera lucida. М., 1997.

Башмакова 1987: Башмакова, Н. Слово и образ: О творческом мышлении Велимира Хлебникова. Хельсинки, 1987.

Бернштейн 1996: Бернштейн, Д. Про страницу из жевержеевского альбома, или О Катерине Ивановне Туровой и "Хлебникове" // Терентьевский сборник, М., 1996, 163-215.

Богомолов 1993: Богомолов, Н. Петербургские гафизиты. Серебряный век в России. М., 1993, 167-210.

Вестстейн 1988: Weststeijn G. Willem. Лирический субъект в поэзии русского авангарда. Russian Literature, XXIV-II, 15 August 1988, 235-258.

Виницкий 1991: Виницкий, И.Ю. Малые верлибры Хлебникова. Хлебниковские чтения, СПб., 1991, 50-61.

Гарбуз 1991: Гарбуз, А.В. "Групповой портрет" будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции. Хлебниковские чтения, СПб, 1991, 106-115.

Герасимова & Никитаев 1991: Герасимова, А., Никитаев, А. Хармс и "Голем": Quasi una fantasia. Театр, 1991, № 11, 36-50.

Гехтман 1994: Гехтман, В. "Бедный рыцарь" Елены Гуро и "Tertium Organum" П.Д.Успенского. Труды по славянской филологии. Литературоведение. Вып. 1 (Новая серия). Тарту, 1994, 156-167.

Гинзбург 1987: Гинзбург, Л.Я. Литература в поисках реальности. Л., 1987.

Гинзбург 1989: Гинзбург, Л.Я. Человек за письменным столом. Л., 1989.

Григорьев 1983: Григорьев, В.П. Грамматика идиостиля. В.Хлебников. М., 1983.

Григорьев 1989: Григорьев, В.П. Образ волны в творчестве Хлебникова. Тезисы докладов III Хлебниковских чтений. Астрахань, 1989, 3-4.

Григорьева 1996: Григорьева, Е. О некоторых психоаналитических коннотациях мотива андрогина в русской литературе конца 19 - начала 20 века. Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Slavica Helsingensia 16. Studia Russica Helsingensia et Tartuensia V. Helsinki, 1996, 335-348.

Гротовский 1991: Гротовский, Е. Перформер. Театральная жизнь, 1991, № 11, 25-26.

Гумилев 1988: Гумилев, Н.С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988.

Гуро 1996: Гуро, Е. Сочинения. Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Berkeley Slavic Specialityies, 1996.

Дуганов 1990: Дуганов, Р.В. Велимир Хлебников: Природа Творчества. М., 1990.

Дуганов 1993: Дуганов, Р.В. Самовитое слово. Искусство авангарда: язык мирового общения. Уфа, 1993, 41-54.

Дуганов 1999: Дуганов, Р.В. Материалы к последним статьям о Хлебникове. // Вестник Общества Велимира Хлебникова. М., 1999, 7-16.

Есенин 1962: Есенин, С. Собрание сочинений: В 5-и томах. Т. 5, М., 1962.

Заболоцкий 1995: Заболоцкий, Н. Огонь, мерцающий в сосуде… М., 1995.

Иванов 1967: Иванов, Вяч.Вс. Структура стихотворения Хлебникова “Меня проносят на слоновых...” Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 198, Труuды по знаковым системам III, Тарту, 156-171.

Кагаров 1928: Кагаров, Е. Мифологический образ дерева, растущего корнями вверх. Доклады Академии Наук СССР, Серия В, 1928, № 15, 331-335.

Каменский 1990: Каменский, В. Танго с коровами. Степан Разин. Звучаль веснеянки. Путь энтузиаста. М., 1990.

Клюев 19969: Клюев, Н. Сочинения: В 2-х томах. Wilhelm Fink Verlag, Műnchen, 1969.

Ковтун 1989: Ковтун, Е. Русская футуристическая книга. М., 1989.

Константинова 1995: Константинова, М. Поэтическая прелюдия к "Доскам судьбы". Russian Literature, XXXVIII (1995), 385-408.

Косиков 1993: Косиков, Г.К. Два пути французского постромантизма: символисты и Лотреамон. Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песнь Мальдорора. М., 1993, 5-62.

Краснобородько 1994: Краснобородько, Т.И. История одной мистификации (Мнимые пушкинские записи на книге Вальтера Скотта "Айвенго") . Легенды и мифы о Пушкине. СПб, 1994, 269-281.

Крученых 1996: Крученых, А.Е. Наш выход: К истории русского футуризма. М., 1996.

Леви 1910: Леви, Элифас. Учение и ритуал высшей магии. Пер. А.Александрова. Т.1: Учение. СПб, 1910.

Лощилов & Богданец 1993: Лощилов, И., Богданец, И. 'К интерпретации стихотворения Велимира Хлебникова "Из мешка"'. Russian Literature, XXXVIII-IV, 435-446, North-Holland.

Лощилов 1995: Лощилов, И.Е. Об одном из источников мотива "перевернутой реальности" в футуристической традиции. Роль традиции в литературной жизни эпохи: Сюжеты и мотивы. Новосибирск, 1995, 128-135.

Лощилов 1996: К интерпретации стихотворения Велимира Хлебникова "Из мешка". Move/ Мова, Днепропетровск, 1996, без нумерации страниц.

Лощилов 1997: Лощилов, И.Е. Феномен Николая Заболоцкого. Helsinki, 1997.

Лощилов 1999: Лощилов, И. Елена Гуро и Николай Заболоцкий: к постановке проблемы. Studia Slavica Finlandensia. Tomus XVI/2, Helsinki, 1999, 148-164.

Никитаев 1991: Никитаев, А. Обэриуты и футуристическая традиция. Театр, 1991, № 11, 4-7.

Маяковский I-VIII: Маяковский, В.В. Сочинения в 8-и томах. М., 1968.

Михайлин 1992: Михайлин, В. Как дураку стать повешенным: Из истории одного таротного сюжета в европейском искусстве. Волга, 1992, № 7-8, 127-134.

Мифы 1982: Мифы народов мира: В 2-х томах. Т.2, М., 1982.

Никитаев 1992: Никитаев, А. Мнимые числа в творчестве Велимира Хлебникова.

Поэтический мир Велимира Хлебникова. Вып. 2. Астрахань, 1992, 12-21.

Потебня 1989: Потебня, А.А. Слово и миф. М., 1989.

Самойлов 1982: Самойлов, Д. Книга о русской рифме. М., 1982.

Сигов 2000: Сигов, С.В. Пьесы Велимира Хлебникова: некоторые наблюдения // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 - 1998). М., 2000, 6-1-605.

Силард 2000: Силард, Л. Карты между игрой и гаданьем: "Зангези" Хлебникова и Большие Арканы Таро. // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911 - 1998). М., 2000, 294 - 302.

Степанов & Проскурин 1993: Степанов, Ю., Проскурин, С.Г. Константы мировой культуры: Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М., 1993.

Творения 1986: Хлебников, В. В. Творения. М., 1986.

Триоле 1993: Триоле, Э. Заглянуть в прошлое. Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском. М., 1993, 44-84.

Успенский 1912: Успенский, П.Д. Символы Таро. СПб, 1912.

Успенский 1993: Успенский, П.Д. Новая модель вселенной. М., 1993.

Фарыно 1991: Faryno, J. Введение в литературоведение. Warszawa, 1991.

Фрейденберг 1978: Фрейденберг, О.М. Миф и литература древности. М., 1978.

Холин 1999: Холин, И. Избранное. М., 1999.

Хлебников I-IV: Хлебников, В. Собрание сочинений: В 4-х томах. Wilhelm Fink Verlag, Muenchen, 1968-1972.

Эдда 1963: Старшая Эдда: Древнеисландские песни о богах и героях. Пер. А.И.Корсуна. Ред., вступ. ст. и коммент. М.И.Стеблина-Каменского. М.-Л., 1963.

Эйзенштейн I-VI: Эйзенштейн, С. Избранные произведения в 6-и томах. М., 1964-1971.

Эренбург 1965: Эренбург, И. Собрание сочинений в 9-и томах. М., 1965.

Якобсон 1987: Якобсон, Р.О. Работы по поэтике. М., 1987.

Ямпольский 1998: Ямпольский, М. Беспамятство как исток (Читая Хармса). М., 1998.