Вологда в годы Великой Отечественной войны Краеведческие чтения к 65-летию Победы Вологда

| Вид материала | Документы |

| 7BДетство, опаленное войной |

- Положение о городской открытой научно-практической конференции «Красноярский край, 57.53kb.

- Атчиков под Сталинградом, являются важным этапом широкомасштабной подготовки к 65-летию, 105.23kb.

- Академия федеральной службы безопасности, 69.27kb.

- Сочинение, посвящённое 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 18.23kb.

- Тематическая разработка устного журнала для учащихся 7- 9 классов "Женщины в годы Великой, 115.83kb.

- Региональный конкурс творческих работ учащихся, посвященный 65-летию Великой Победы, 27.17kb.

- Емекчинове Евгение Николаевиче, боевая биография, 39.03kb.

- Задачи: Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; Взять интервью у родителей, 59.78kb.

- Юбилейные конференции, посвященные 65-летию великой победы, 117.23kb.

- Внеклассное мероприятие по физике (9-11 кл.) «Страницы истории Великой Победы», 235.35kb.

7BДетство, опаленное войной

41BУченик 9 «К» класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»

42BПлетнёв Олег

43BРуководитель: Шалагина Ольга Сергеевна

В жизни каждого человека бывают события, которые проходят через всю его жизнь. Для моих родных таким событием стала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. «Это было очень страшное время, война отняла самых любимых людей» - вспоминает моя бабушка Лимина (Ипатова) Нина Николаевна.

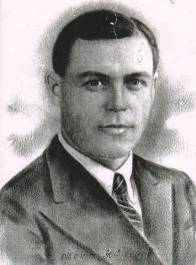

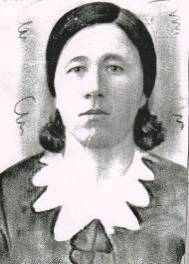

Довоенная жизнь семьи Ипатовых была связана с Ленинградской областью с городом Урицком. До 1918 года – это поселок Лигово, переименованный после убийства начальника Петроградского ВЧК Моисея Урицкого, а в 1925 году преобразован в город (сегодня Красносельский район города С-Петербурга). Семья проживала в доме № 114 на проспекте Карла Маркса. Отец, Ипатов Николай Алексеевич, был рабочим на Ленинградском судостроительном заводе имени Жданова, мать, Антонина Андреевна – вышивальщица на дому. Дочь Нина родилась 1 ноября 1935 года, сын Леонид – перед войной. «Это была хорошая жизнь!» - все время говорит мне моя бабушка. Её довоенные воспоминания остаются одними из самых чудесных.

Настало 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка, Ипатов Николай Алексеевич, добровольцем пошел защищать Ленинград. 4 июля 1941 года был призван Кировским РВК в 1-ю Кировскую дивизию народного ополчения, 2-ой стрелковый полк.

Народное ополчение 1941 года - добровольческие воинские формирования, которые создавались в начальный период Великой Отечественной войны из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации (с 17 до 55 лет). Комплектование дивизий Ленинградского народного ополчения было начато 24 июня 1941года. Инициатором создания массовых боевых формирований выступил Ленинградский горком ВКП (б), который 27 июня обратился к Главному командованию РККА с просьбой разрешить создать Армию Народного ополчения в составе 7 дивизий и других частей общей численностью до 200 тысяч человек.

27 июня (6-й день войны). Состоялось совещание в горкоме партии у А. А. Жданова, посвященное вопросам усиления обороны Ленинграда. Наряду с другими неотложными мерами решено сформировать армию добровольцев в составе семи стрелковых дивизий.

29 июня (8-й день войны). День рождения Ленинградского народного ополчения. Райкомы партии Ленинграда приняли постановление о формировании добровольческих частей и подразделений. Созданы районные комиссии по отбору добровольцев. На предприятиях и в учреждениях началась запись добровольцев.

2 июля (11-й день войны). В армию добровольцев зачислено по городу 45 тысяч 183 человека. Больше всего — 5808 человек — отобрано в Кировском районе.

Первая Кировская дивизия народного ополчения (ДНО), была сформирована из добровольцев в начале июля 1941года. Её 1-й стрелковый полк был укомплектован рабочими и служащими «Кировского завода», 2-й - Ленинградского судостроительного завода, 3-й - трудящимися Дзержинского района. Численность дивизии свыше 12 тысяч человек. Командир дивизии - полковник Ф. П. Родин, комиссар - полковой комиссар В. Костриков. До 60% ополченцев не имели военной подготовки. Обучение частей Народного ополчения продолжалось от 4 дней до 3 недель. «С первых же дней Великой Отечественной войны к дверям парткома Кировского завода и комитета комсомола выстроились длинные очереди добровольцев, жаждущих пойти на фронт сразу же. Начала формироваться 1-я дивизия Народного ополчения, и эта дивизия формировалась на Кировском заводе. Мы занимались строевой подготовкой, изучали пулемет, винтовку. Занятия происходили в заводском клубе имени Газа, рядом с заводом. Роты и батальоны были составлены из заводских рабочих, инженеров и мастеров. Среди них было немало тех, кто участвовал в Гражданской войне, они становились командирами взводов, рот. Завод вооружал дивизию своими пушками. В июле 1941 года 1-я Кировская дивизия Народного ополчения, составленная из рабочих Кировского завода, Балтийского завода, Ленинградского порта из других предприятий района, отправилась на фронт. Мы пели «Крутится, вертится шар голубой...» — популярную песню из кинофильма «Юность Максима», одного из самых любимых предвоенных фильмов, где действие происходит за Нарвской заставой. Батальоны и полки, одетые в синие шаровары, зеленые гимнастерки, с шинелями, свернутыми в скатки, вооруженные, еще бедно, старыми винтовками, шли мимо этих Нарвских ворот, уходили на фронт»,- делится своими воспоминаниями писатель Даниил Гранин.

8 июля (17-й день войны). В гитлеровской ставке состоялось совещание, на котором, в частности, говорилось о предстоящем наступлении фашистских войск на Ленинград. Начальник штаба сухопутных войск генерал Гальдер записал в своем служебном дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов... Это будет „народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов вообще"».

10 июля (19 день войны). Дивизия выступила на фронт.12 июля (21-й день войны). 1-я Кировская дивизия народного ополчения заняла оборону в восточном секторе Лужского рубежа обороны, южнее Батецкой.

10 августа (50-й день войны). Пехотные и моторизованные дивизии группы армий «Север», поддержанные 8-м бомбардировочным авиакорпусом, перешли в наступление на Лужском и Новгородском направлениях. Начались яростные бои по всему фронту обороны 1-й ДНО. Стойко удерживали свои позиции бойцы первого полка. Высота Безымянная, которую они обороняли, трижды переходила из рук в руки. У деревни Закибье гитлеровцам местами удалось захватить окопы второго полка. Из записной книжки убитого фашистского солдата, наступавшего на Лужском направлении: «Наша пехота не может преодолеть вражеской линии укреплений. Мы несем тяжелые потери. Сегодня мы должны отступить, так как здесь пройти нельзя. Пехота остается позади. Отступление самое тяжелое, которое нам пришлось пережить».

11 августа (51-й день войны). 1-я ДНО вела оборонительные бои у деревень Большие и Малые Угороды и Сосенка. В Угородах дело дошло до рукопашной схватки на улицах. В середине августа противнику удалось потеснить части дивизии на север. Несколько недель они вели тяжёлые бои в окружении в районе Торковичи (30 км северо-восточнее Луги) - Чаща, задержав продвижение противника к Красногвардейску.

18 августа (58-й день войны). Ополченцы-кировцы заняли боевые рубежи: первый полк — южнее станции Оредеж, второй полк — у озера Белое, третий полк — в Больших Сокольниках и западнее. На этих позициях бойцы 1-й ДНО держались до 21августа. В некоторых полках потери составили до 90% личного состава. В конце августа 1941 года части дивизии влились в другие соединения Красной армии, и отошли на ближние подступы к городу Ленинграду.

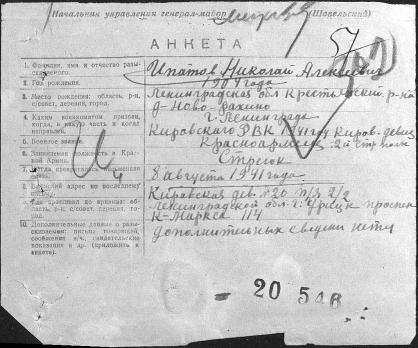

Мужественно сражались ополченцы. Среди них был мой прадед Ипатов Николай Алексеевич, 1904 года рождения, уроженец Ленинградской области, Крестецкого района, д. Ново-Рахино (в настоящее время Новгородская область). Письменная связь прекратилась 8 августа 1941 года. Что случилось с моим прадедом? В ходе исследования были найдены подтверждающие документы о том, что Ипатов Н.А. пропал без вести. В Обобщенном компьютерном банке данных Министерства обороны РФ (ОБД «Мемориал»), содержащем информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, были найдены документы: ЦАМО (номер 58 фонда информации, номер 18004 описи, номер дела 1227 источника информации) и Документ, уточняющий потери № 44796, донесения послевоенного периода Управления по учету потерь 4 отдел от 24.05. 1946 года. Жена Николая Алексеевича Антонина Андреевна (Алексеевна) направила запрос в военкомат о розыске мужа. В результате этого 11 мая 1946 года военком дал заключение: полагать пропавшим без вести в августе 1941 года. Ответ был написан по месту жительства: Калининская область, Бежецкий район, д. Княжиха. Уже в мирное время семья узнала, что отца и мужа нет в живых. Хотя в это время в семействе осталось два человека: мать и дочь и то, что пережили они, навсегда останется в памяти бабушки. Для этого необходимо снова вернуться в грозный 1941 год.

Красная армия отступала, немецкие войска были у самых ворот города Ленина. В середине сентября 1941 года немцы заняли город Урицк. Как не сопротивлялись наши войска, удержать его не удалось. А ещё накануне из города в Ленинград можно было проехать трамваем. Одна часть Урицка была оккупирована немцами, другая находилась в блокадном Ленинграде. Все гражданское население из прифронтовой полосы угоняли. Кингиссепский район был покрыт густой сетью концентрационных лагерей, в которых зверски истребляли тысячи мирных жителей. Среди расстрелянных и замученных людей было много женщин, детей и стариков. По дорогам и улицам оккупированной территории потянулись колонны арестованных. Семью Ипатовых: мать, дочь, сына, который был младенцем, также забрали в концлагерь. Место, где располагался лагерь, называлось Веймарн (сегодня станция Октябрьской железной дороги, в 15 км восточнее г. Кингисеппа). Всех пленных разместили в бывших конюшнях, которые были переоборудованы под бараки. Колючая проволока, натянутая на высокие столбы, сколоченные из досок караульные будки эсэсовцев, бесчисленные таблички из фанеры с угрожающим окриком: «Хальт!» - все это вошло в пейзаж концлагеря. Каждое утро начиналось с проверки. Всех больных, полумертвых грузили на тачки и скидывали в общую яму, где находились сотни несчастных. Зимой с людей снимали одежду, и они умирали от холода. Когда заполнялась одна могила, рыли новые. Евреев убивали на месте. Перед расстрелом узникам приказывали догола раздеться, забирали у них ценные вещи и гнали людей в яму или ров, и там производилась кровавая расправа. Партизан казнили. На казни водили всех узников. Люди умирали сотнями. От холода, от голода, от болезней. Выживали только самые сильные. К сожалению, брат бабушки, маленький Лёня в силу своего возраста, был слаб. Он умер 9 мая 1942 года. Нина вместе с мамой умоляла руководство лагеря похоронить мальчика по - человечески. Один немецкий офицер сказал моей бабушке, что у него в Германии есть маленькая дочка и она похожа на неё. Что-то подвигло офицера к «милосердию», но он позволил похоронить мальчика.

Наступил 1943 год. Немцы начали отступать. Всех узников было решено перевезти в Германию в товарных вагонах. Когда состав начал свое продвижение на запад, налетела советская авиация. Наши штурмовики, не зная о том, что в вагонах находятся их сограждане, нещадно бомбили состав. В вагон, где находилась Нина с мамой, попал снаряд, его разорвало на две части. Они чудом остались живы, побежали в лес. После двух дней скитаний, они вышли на красноармейцев, которые определили их в одну из ближайших деревень.

Как сложилась её жизнь после войны? В 1954 году Нина Николаевна поступила в Ленинградский медицинский институт имени Мечникова. По распределению была направлена в Оренбургскую область, село Матвеевка. Далее работала в г. Соколе, с 1978 по 1991 гг. – директор Вологодского медицинского училища. В семье 2 дочери, 3 внучки, 1 внук и правнук.

Война глазами ребенка. Когда началась война, моей бабушке было неполных 6 лет. За два года в немецком плену девочка увидела все ужасы военного лихолетья. Она прошла испытание жизнью и смертью. Для меня она герой, герой Великой Отечественной войны.

Ипатов Николай Алексеевич Ипатова Антонина Андреевна

Документ, уточняющий потери № 44796. Донесения послевоенного периода Управления по учету потерь 4 отдел от 24.05.1946года