Материалы международной научной конференции

| Вид материала | Документы |

- Человек язык общество материалы международной научной конференции (6 октября 2006г.), 1234.21kb.

- Риалы VI международной научной конференции (2-3 марта 2006 г.) Белово 2006 ббк ч 214(2Рос-4Ке), 13693.72kb.

- О проведении международной научной конференции преподавателей и аспирантов, 30.05kb.

- О проведении международной научной конференции, 46.56kb.

- Р. А. Шепенко № Наименование, вид Выходные данные Объем (п л.) 151 Принцип свободы, 226.78kb.

- М. С. Каган. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // «Методология гуманитарного, 97.74kb.

- Рахимов Р. Н. 1-й Башкирский полк в Отечественной войне 1812 года // Бородино и наполеоновские, 138.06kb.

- Ю. П. Гармаев, доктор юридических наук, 8762.29kb.

- Защитим культуру, 2132.53kb.

- Конференция была организована Международным Центром Рерихов совместно с Международной, 1714.32kb.

Материалы международной научной конференции. Часть 1

Г.М. Борликов, КалмГУ

РОЛЬ АЮКИ-ХАНА В СТАНОВЛЕНИИ КАЛМЫЦКОГО ГОСУДАРСТВА

В начале XVII века часть ойратов вошла под названием «калмыки» в состав Российского государства. Перекочевав во второй половине столетия в Нижнее Поволжье они образовали вассальное по отношению к Российскому государству Калмыцкое ханство. Основателями и первыми правителями кочевой государственности по праву считаются ханы Дайчин и Мончак. В ряду первых калмыцких правителей особое место занимает хан Аюка, названный еще современниками и потомками «ики хан» («великий хан»).

Истории формирования монголоязычного ойрат-калмыцкого этноса, его территориальной трансформации, возникновения и развития национальной государственности и в первую очередь Калмыцкого ханства в последние три века были посвящены многие изыскания отечественных российских «следователей и зарубежных ученых.

Сегодня исторические исследования успешно продолжаются в стенах Калмыцкого государственного университета и Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. В Калмыцком госуниверситете основы исторического калмыковедения были заложены еще в 1970-е гг., в момент образования университета в трудах профессоров У.Э.Эрдниева и М.Л .Кичикова. МЛ. Кичиков, продолжая дело В.Л.Котвича и С.К.Богоявленского, подробно исследовал историю вхождения калмыков в состав России и процесс сложения Калмыцкого ханства в первой половине и середине XVII века. Важным событием стало издание доц. А.В.Бадмаевым текстов знаменитых ойрат-калмыцких исторических летописей на русском и калмыцком языках.

Изучение истории калмыцкой государственности было продолжено в 80-90-е гг. в работах доц. М.М.Батмаева. В фундаментальной монографии «Калмыки в XV11-XVIII веках» подробно исследована политическая и социально-экономическая эволюция ханства. В последние годы в работах доц. А.В. Цюрюмова и Е.В.Дорджиевой значительно дополнена социально-политическая история ханства в период правления хана Аюки и в послеаюкянский период.

Большой интерес, на наш взгляд, представляют работы профессора КГУ Сусеевой Д.А., дополнившей в последние годы материалы к политическому портрету Аюки-хана оригиналами его личных писем на старокалмыцкой письменности, которые до настоящего времени не были еще опубликованы.

Достигнутый уровень развития современных исторических исследований позволяет сделать ряд выводов, ставших основой представленного доклада.

Вклад Аюки в историю калмыцкого народа, становление государственности всегда высоко оценивался. Исследователи, принадлежавшие к различным научным школам, политическим лагерям были единодушны в том, что это была «замечательная личность калмыцкой истории», а время его правления

31

Элиста, 22-25 мая 201)2 г.

Материалы международной научной конференции. Часть 1

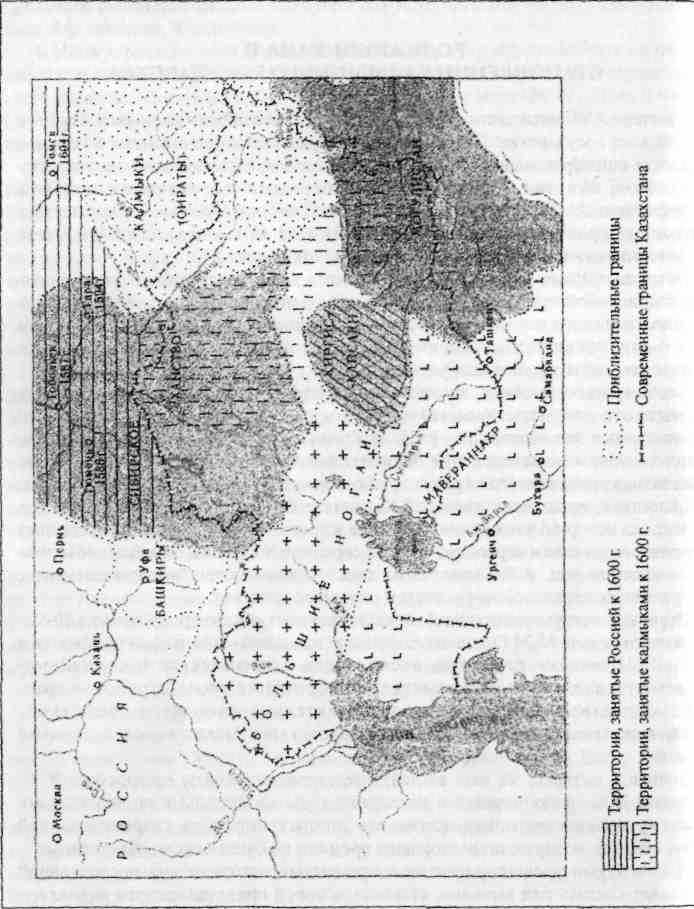

Схема 1. ХАНСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ В НАЧАЛЕ

XVII в.

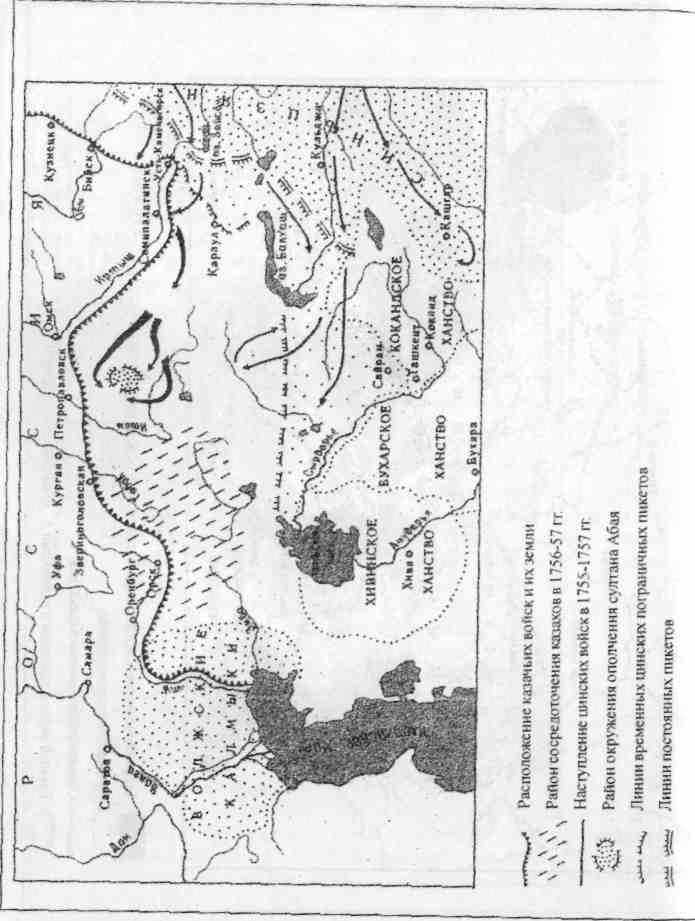

Схема 2. ДЖУНГАРСКОЕ ХАНСТВО С 1.635 ПО 1758 г.

32

33

Элиста, 22-25 мая 2002 г.

Материалы международной научной конференции. Часть I

Схема 3. ХАНСТВА СРЕДНЕЙ АЗИИ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ В

1760 г.

представляло собой «самый блестящий период развития политической жизни

калмыков в пределах России». По мнению проф. Н.Н. Пальмова, «слава Аюки

была славою калмыцкого, народа. Умер Аюка, умерла с ним его слава, - померкла

с нею и слава калмыцкого народа, никогда уже больше к нему не возвращавшаяся»'.

Как известно Аюка родился на Цаган Сар 1642 г. в семье наследника калмыцкого престола Мончака и дочери джунгарского Батура-хунтайджи.

Детские годы он провел у деда по матери в Джунгарии, а оттуда был привезен калмыцкие улусы своим дедом ханом Дайчином в 1655 г., когда последний возвращался из своего второго паломничества в Тибет. Первые факты в биографии будущего калмыцкого правителя достаточно знаменательны, так как являются подтверждением единства двух ветвей ойратского этноса. Вообще Аюке, равно как и другим калмыцким ханам было присуще осознание своих этнических, политических, религиозных и культурных корней, связанных с монгольской кочевой цивилизацией. Например, Дайчин-хан в разговоре с астраханским толмачом Л.Степановым в 1636 г. и Аюка-хан в письме к персидскому шаху примерно в 1687 г. утверждали, что они потомки («породы Чингизхановой») основателя Монгольской империи.2

Необходимо отметить, что молодой Аюка в первые годы правления четко осознавал свое общественно-историческое предназначение и сразу же начал проводить политику, типичную восточному правителю.1

Политика Аюки имела определенно положительные результаты. Уже в одной из первых шертей хан приносил присягу за себя, за братьев, племянников, родственников, за всех улусных людей и за ногайских мурз, что подтверждало укрепление его центральной власти. Вопрос становления Калмыцкого ханства, этапы и причины территориального перемещения ойрат-калмыцкого этноса и его формирования на евразийских просторах, т.е. на сегодняшней территории западной Монголии и Китая, Алтая, Южной Сибири, Казахстана и части Узбекистана является отдельной и весьма интересной исторической темой, требующей самостоятельного изучения.

В связи с изучением истории формирования Калмыцкой государственности представляют интерес карты-схемы из книги «Русские, Казахи, Алтай», подготовленной на основе исторических источников (автор А.Феоктистов), изданной в 1992 г. в Усть - Каменогорске (издательство «Альфа и Омега»).4

На схеме 1 представлены территории Средней Азии и юга Сибири и заселявшие их народы в конце XVI - начале XVII веков. Схема 2 представляет карту размещения джунгарского ханства и волжских калмыков в период Наибольшего расцвета калмыцкой государственности (1630-е - 1750-е годы). Схема 3 показывает границы Калмыцкого ханства в составе Российской империи На период до 1770 года.

Представленные карты отражают очень важный период истории Калмыцкого

ханства, включающий перекочевку калмыцких улусов из Западной Монголии в

Поволжье и территорию сложения Калмыцкого ханства. Как известно, калмыки

В XVII веке разгромили Ногайскую орду и заняли ее кочевья в степях

34

35

Материалы международной научной конференции. Часть 1

Элиста, 22-25 мая 2002 г.

современного Западного и Центрального Казахстана. Достаточно подробно этот процесс исследован в работе В.В. Трепавлова «История Ногайской Орды». Указанные работы позволяют еще раз вернуться к вопросу о территории Калмыкии в раннее новое время.

Западная граница калмыцких кочевий доходила до Дона и Терека, восточная до верховий Тобола и Ишима. Подобная территория, вероятно, сохранялась до конца правления хана Аюки. В русских источниках практически не отражены сведения о восточных границах Калмыкии. Более подробные данные имеются о западной границе в районе Терека и Дона, ставшей своеобразной контактной зоной двух цивилизаций - кочевой и оседлой.

Косвенным доказательством соприкосновения (или близости) восточных кочевий калмыков с землями Джунгарского ханства можно считать многочисленные факты бесконтрольного со стороны России и казахов передвижения с Волги в Джунгарию. Например, уход крупного улуса Санджиба в 1701 г. в Джунгарию, появление посольств Китая и Тибета (1690-1714 гг.) и т.д.

Территория калмыцких кочевий на востоке имела тенденцию к сокращению. Это было предопределено несколькими факторами: дальнейшим освоением калмыками степей Нижнего Поволжья, встречным движением казахских жузов с юга и России с севера. Можно предположить, что калмыки в этот период еще контролировали своеобразный коридор, соединявший Поволжье и Джунгарию. Передвижение казахов Младшего жуза к 30-м годам XVII в. окончательно изолировало калмыков от Монголии и Джунгарии. В результате восточная территория значительно сократилась и ограничивалась междуречьем Волги и Яика. До 1771 г. территория междуречья рассматривалась как плацдарм взаимных военных нападений и место резервных кочевий в случае различных погодно-климатических бедствий.

В государственной деятельности Аюки-хана можно выделить прежде всего шаги к консолидации калмыцкого этноса. В 70-80-е гг. XVII века на Волгу прикочевали Дорчжи-Рабтан, сестра Аюки, жена Цецен-хана, с 1000 подвластных кибиток, потом дербетские владельцы Даян, Баамбуш и другие, а в 1687 году Цаган-Батур. Вскоре подчинились его влиянию и дети дербетского Солом-Церена. Формирование калмыцкой народности приходится на период правления Аюки и связано не в последнюю очередь с его государственной деятельностью.

Другим важнейшим направлением стало окончательное обретение и закрепление территории государства. Именно в последней трети XVII века калмыки бесповоротно закрепляются в междуречье Волги и Яика, при этом активно осваивают правобережье Волги до Дона и Терека. Необходимо признать, что на это время Калмыцкое ханство территориально было одним из крупнейших национально-государственных образований в составе Российского государства. Ханство не только территориально выделялось среди других национальных окраин России. Главной отличительной чертой являлся уровень развития государственного строя. Его стремительная эволюция напрямую связана с деятельностью хана Аюки. Он сравнительно быстро подчинил своей власти все

улусы и приступил к организации единого управления, системы сбора податей и несения повинностей, судопроизводства, комплектования общекалмыцкого войска т.д. Именно в эти годы произошло окончательное оформление и определение функций Зарго - общекалмыцкого судебно-управленческого органа. Во времена хана Аюки от каждого знатного нойона - улусовладельца выделялись представители из числа зайсангов, которые в течение летнего периода пребывали в ставке хана, и по требованиям своих владельцев обращались в Зарго для решения дел, касавшихся их улуса. На рубеже XVII-XVIII вв. сформировался единый для всего ханства институт должностных лиц.

Внутреннее административно-территориальное устройство активно формировалось во второй половине XVII века и после окончательного освоения правобережья Волги и распределения кочевий между отдельными улусами завершилось его формирование с соответствующим оформлением в конце XVII-начале XVIII веков. Аюкой были установлены правила наследственного деления ханского домена, которые привели к созданию достаточно стройной и упорядоченной для кочевого государства административно-улусной системы. Например, хан Церен-Дондука отмечал, что Аюка примерно тридцать лет назад (т.е. в начале XVIII века) указал зюнам (улусы Чакдорчжаба) и хошоутам кочевать ежегодно в летнее время «подле Волги до устья», цохуровским и дербетским улусам - на урочище Монтохой и южнее Царицына и т.д.; таким же образом были распределены и зимние кочевья. Хан Дондук-Даши в письме к астраханскому губернатору В.Н. Татищеву, рассказывая о принципах наследственного дробления улуса, ссылался на традиции, заложенные Аюкой.5

В результате к концу XVII века произошло окончательное формирование институтов ханства. Логическим завершением этого процесса стало получение в 1690 г. от Далай-ламы атрибутов ханского достоинства. Интересно, что первым их должен был получить его дед Дайчин. Его отказ был связан, вероятно, с тем, что Дайчин осознавал незавершенность процесса образования ханских институтов. В конце века ситуация, связанная со зрелостью политических институтов и укреплением ханской власти, стала иной. Поэтому Аюка принял символы власти. В 1694 г. хан Аюка не без гордости заявлял, что под его властью «больших и малых тритцать владетелей, которые своими улусами при мне владеют».6

Получение от Далай-ламы атрибутов ханской власти определило ее сакральный характер. В обществе утвердилось мнение, что действительным ханом может считаться только тот, кто получил благословение на этот пост от Далай-ламы; в такой ситуации назначение со стороны царского правительства считалось как бы' временным.

Во внутренней политике Аюки в начале XVIII в. наметились кризисные тенденции. Масштабность реформирования неминуемо сталкивала его с закостеневшими традициями и нормами родового устройства «догосударственного» периода калмыцкой истории. Ярким свидетельством этого стало выступление в 1701 г. сыновей Чакдорджаба и Санджиба, не согласных с перераспределением улусов.

37

36

Элиста, 22-25 мая 2002 г.

Внутри ханства не было единства, его все чаще потрясали столкновения знати за власть и улусы. Раздоры усилились после 1701 г., когда Чакдорджаб стал все чаше конфликтовать с отцом, а порою и вовсе его игнорировать. Стараясь успокоить строптивого старшего сына, Аюка вынужден был в 1714 г. официально объявить его своим преемником и передать ему ханскую печать, присланную Далай-ламой.

На протяжении первой четверти века хан не мог нормализовать вассальные отношения с дербетскими нойонами.

Важнейшим направлением в деятельности хана Аюки стали отношения с российским правительством. Как известно, в оценке установившихся российско-калмыцких отношений существуют два противоположных мнения. Знаменитый востоковед-синолог Н.Я. Бичурин (Иакинф) отмечал, что «Аюки был один из известнейших калмыцких владетелей, коему долговременное его правление и обстоятельства того времени доставили возможность столько же ознаменовать себя услугами России, сколько он нанес ей вреда своими злодействами». Архимандрит Гурий писал: «Это была личность, которая при всей своей, временами очень полезной службе русским, причинила России вреда своими различными происками гораздо более, чем какой-либо другой вождь калмыцкого народа».7

В противовес им Н. А. Нефедьев утверждал, что «Аюка никогда не уклонялся от личной покорности его к российскому двору».8Продолжал эту мысль М. Г. Новолетов, считавший что «отношения Аюки к России были только по договорным статьям, хотя он самостоятельно управлял народом, чинил суд и расправу, воевал и сносился с иностранными государствами и народами, но в основе всех его действий не было интриг против России».9

Многочисленные источники последней трети XVII века свидетельствуют, что Аюка пытался показать себя независимым правителем, на равных договаривающимся с российским правительством. Общепризнано, что российско-калмыцкие дипломатические, экономические, религиозные и культурные взаимоотношения целесообразно рассматривать как достаточно сложную систему, порожденную контактами кочевой и оседлой цивилизаций. Для сферы межцивилизационных контактов в равной степени характерны тенденции взаимовлияния, взаимопроникновения, взаимообогащения, а также конфликтов и столкновений.

Именно Аюка начал решать конфликтные вопросы в российско-калмыцких отношениях. Особое упорство и неуступчивость он проявил в вопросах правового наказания различных преступлений, требуя равного наказания как для русских, так и для калмыков. Неуступчивость хана вынуждала российское правительство проводить более осторожную политику, чтобы, как говорилось в правительственном указе в Астрахань, «ево, Аюку, с улусами от его государской милости и ис подданства не отогнать»10. Позиция Аюки заложила традиции, все последующие калмыцкие правители в той или иной степени старались ориентироваться на его линию.

После шерти 1684 г. начинается второй этап в политическом поведении Аюки.

Материалы международной научной конференции. Часть 1

старается меньше раздражать российское правительство, выполняет требования и поручения, и направляет военную активность ханства в сторону Хивы, с ары и туркменских племен". Наверное Аюка интуитивно чувствовал изменив ситуации. Будучи опытным правителем, он не мог не понимать, что полиса жесткой конфронтации с российским правительством имеет свои пределы.

0 первой четверти XVIII века правительство Российской империи стало настойчиво проводить политику ограничения ханской власти. Политический курс Петра I все более ориентировался на юг, с ним были связаны разведывательные экспедиции в Сибирь и Среднюю Азию и Каспийский (Персидский) поход. В связи с изменением обстановки усилилось давление на автономию Калмыцкого ханства с целью превращения его в послушное орудие для решения региональных задач.

Северная война, вследствие которой выросла потребность в легкой калмыцкой коннице, на время отсрочила достижение этой цели. Петр I, уезжая за границу, официально поручил калмыцкому хану охрану южных границ России от недругов. Для этого к Аюке специально приезжал боярин, князь Борис Матвеевич Голицын, заключивший с ханом договорные статьи. Новый российско-калмыцкий договор предполагал военную помощь калмыкам. При этом статьями этого договора хану предоставлялась вся полнота власти на южных границах России, что развязывало ему руки для военных действий.

Внешняя политика хана Аюки на юго-востоке Европы. Получив ханский титул от Далай-ламы, Аюка-хан чувствовал себя самостоятельным государем. Он «с дагестанцами, кумыками, кабардинцами и кубанцами войну производил и мир заключал сам собою», - писал В. Бакунин12. Одной из супруг стала племянница кабардинского князя Г, С. Черкасского Абуханы. В последствии она была отослана в Астрахань, где «до смерти своей жила в астраханских юртах, получая от Аюки свое содержание».

Достаточно сложными оставались отношения Калмыцкого ханства с Джунгарией. Правители последней хотели видеть волжских калмыков своими подвластными. Аюка старался проводить в отношения джунгарского хунтайджи достаточно взвешенную политику, подкрепленную династическими связями. Первой его женой была Эренцен, дочь хошоутского Цецен-хана (Очирту-тайша). Затем хан женился на двоюродной сестре джунгарского хунтайджи Цэван-Рабтана Дарма-Бале. Кроме того, он продолжил родственные отношения с джунгарскими ханами, выдав свою дочь Сетер-Джап за Цеван-Рабтана.

Все это позволило ему совершить поход в Джунгарию и привести на Волгу тех торгоутов, которые оставались там. Данный поход не привел, как известно,

к обострению отношений.

Нужно отметить, что Аюка-хан поддерживал связи со многими иностранными государствами, их правителями. Его хорошо знали в Тибете, Китае и Джунгарии. Он имел переписку с персидским (иранским) шахом. В 1717 году в Персию им было снаряжено большое посольство, в котором каждая группа из 5-10 человек представляла его жену, сыновей, внуков и других нойонов. Всего в посольстве было 103 человека.

38

39

Элиста, 22-25 мая 2002 г.

В 1714 году Аюка-хан принимал у себя китайское посольство во главе с Тулишенем. Это посольство имеет свою предысторию и имеет отношение к связям калмыков с Востоком и политическими интересами хана.

Китайских послов Аюка-хан принял в степи за Волгой, недалеко от Царицына. Хан с коленопреклонением принял грамоту Богдыхана. Аюка выражал намерение отправить в Пекин посольство с поднесением даров императору. Китайское посольство имело целью столкнуть Калмыцкое ханство с Джунгарским правителем Цеван-Рабтаном, но с другой стороны, за спиной хана стояла Россия.

После шерти 1684 г. Аюка направил свою активность в сторону Хивы, казахских и туркменских племен.

Традиционно Калмыцкое ханство имело дипломатические связи с крымским ханом и азовским беем. В 1692 г. Аюка выдал свою близкую родственницу за сына хана Селим-Гирея, а в 1693 г. послал в Крым для продажи 8000 лошадей с охраной в 1400 человек.

В заключение следует отметить, что хан Аюка сыграл, безусловно, выдающуюся роль в истории формирования калмыцкой государственности. Именно в последней трети X VII-первой четверти XVIII вв. происходит окончательное определение институтов ханства, административно-улусной системы и системы взаимоотношений с Российской империей. Становление Калмыцкого ханства имело между народный резонанс, проявившийся в установлении прямых посольских связей Аюки-хана со многими иностранными правителями того периода.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время пребывания его в пределах России. Астрахань, 1922.

- Батмаев М.М. Калмыки в XVII- XVIII веках. Э.,1993.

- Калмыцкие историко-литературные памятники.Э.,1969..

- Феоктистов А.Л.: Русские, казахи и Алтай. Москва -Усть- Каменогорск. 1992.

- Митиров А.Г. Ойраты-калмыки: века и поколения. Э., 1998..

- Батмаев М.М. Указ. соч.

- Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени.Э., 1991. Гурий. Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен. Т. 1.4.1.Казань, 1915.

- Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на местах. СП6.Д884.С.56.;

- Новолетов М.Г. Калмыки. Исторический очерк. СПб.,1884.

- Батмаев М.М. Указ. соч.

- Там же. С.190-191.

- Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев. Э.,1995.

* * *