Размеры суставных отростков поясничных позвонков и позвоночные боли (к патогенезу и лечению вертеброгенных болей) 14. 00. 13 нервные болезни

| Вид материала | Автореферат |

- Нервные болезни, 77.54kb.

- Примерная программа наименование дисциплины «Внутренние незаразные болезни» Рекомендуется, 327.47kb.

- Задачи по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях 43 акушерство, 1884.21kb.

- Извозчиков Сергей Борисович невоспалительный синдром хронической тазовой боли у мужчин:, 251.38kb.

- Продолжительность программы 7 дней Медицинские показания: остеохондроз позвоночника, 15.5kb.

- Клинические особенности, прогнозирование и дифференцированное лечение хронической головной, 332.77kb.

- Продолжительность программы от 12 дней Медицинские показания: остеохондроз позвоночника, 13.72kb.

- С переломами нижнегрудных и поясничных позвонков, 771.5kb.

- Урок №12 «Значение нервной системы. Строение нервной системы», 136.73kb.

- Рак поджелудочной железы общие сведения об анатомии поджелудочной железы и ее функциях, 675.42kb.

На правах рукописи

Торчинов Игорь Ахсарбекович

РАЗМЕРЫ СУСТАВНЫХ ОТРОСТКОВ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ И ПОЗВОНОЧНЫЕ БОЛИ (к патогенезу и лечению

вертеброгенных болей)

14.00.13 – нервные болезни

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

доктора медицинских наук

Пятигорск 2009

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Росздрава

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор

Айвазов Валентин Николаевич

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор

Лиев Адельгери Амербиевич

доктор медицинских наук, профессор

Череващенко Любовь Анатольевна

доктор медицинских наук, профессор

Тлапшокова Лариса Беталовна

Ведущая организация: ФГУ «Российский научный центр

восстановительной медицины и

курортологии» (г. Москва)

Защита диссертации состоится " " 2009 г. в

" " часов на заседании Диссертационного совета Д 208.015.01 при ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», по адресу: 357501, г. Пятигорск, пр. Кирова, 30

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России» 357501, г. Пятигорск, пр. Кирова, 30).

Автореферат разослан «___» ___________________ 2009 г.

Ученый секретарь, к.м.н. Е.Н. Чалая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БА – биоэлектрическая активность

ИЛ-1 – интерлейкин-1

ИЛ-2 – интерлейкин-2

КППС – коэффициент подвижности позвоночного сегмента

КТ – компьютерная томография

МРТ – магнитно-резонансная томография

ФНО-α – фактор некроза опухоли- α

ЭМГ – электромиография

hp – передняя высота межпозвонкового диска при разгибании позвоночника

hс – передняя высота межпозвонкового диска при сгибании позвоночника

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время поясничная боль в развитых странах, по данным экспертов ВОЗ, достигла размеров неинфекционной эпидемии. Экономический ущерб, вызванный нетрудоспособностью пациентов с поясничной болью в 2004 г. в США составил 25-28 млрд. долларов, в Великобритании - 6 млрд. фунтов стерлингов, что позволяет расценивать это заболевание как одно из самых «дорогостоящих» (Шостак Н.А., Насонова В.А., Шеметов Д.А. и др., 2000; Филатова Е.Г., Кондраков А. В., Истомина О.И., 2005). В России боль в пояснице также наиболее частая причина обращения больных к врачам различного профиля, в первую очередь, к неврологу, семейному и участковому врачам, к ревматологам, ортопедам и др. (Шостак Н.А., 2006 ). На сегодняшний день общепризнано, что основной причиной позвоночных болей у людей является остеохондроз, который поражает все структурные образования позвоночника и окружающие его ткани. Остеохондроз диагностируется довольно легко, особенно визуализационными методиками (рентгенография, КТ, МРТ). Определены характерные морфо-рентгенологические признаки остеохондроза. Выявлен механизм воздействия каждого морфологического признака на нервную и мышечную ткань, связочный аппарат и костные образования, вызывающий позвоночные боли различного характера - вегетативные и компрессионные соматические. Однако, при ясности картины генеза различных дегенеративных факторов на развитие поясничных болей, проведенные ранее многочисленные клинико-рентгенологические сопоставления не выявили взаимосвязи между морфологическими изменениями позвоночника и наличием и выраженностью болевого синдрома в поясничной области. Поэтому нет полной ясности в определении лечебной тактики.

Предметом исследования в работе явились суставные отростки межпозвонковых (фасеточных) суставов. Изучалось воздействие размеров этих отростков на ткани позвоночника в различных биомеханических ситуациях для определения взаимосвязи между величинами суставных отростков, а также морфологическими изменениями, сопровождающими их, и наличием и выраженностью болевого синдрома в поясничной области.

Цель работы. Изучение величины суставных отростков поясничных позвонков, определение роли их размеров в возникновении позвоночной боли и развитии остеохондроза позвоночника, разработка комплекса патогенетической терапии поясничной боли, обусловленной длинными или короткими суставными отростками поясничных позвонков.

Задачи исследования.

1. Исследовать невролого-ортопедические особенности клиники, рентгенологическую картину позвоночника и аутоиммунные изменения у больных с пояснично-крестцовыми болями.

2. Изучить анатомические особенности позвоночника у больных с клиническими проявлениями пояснично-крестцового остеохондроза.

3. Определить критерии деления размеров суставных отростков поясничных позвонков и установить зависимость развития остеохондроза и поясничных болей от величины суставных отростков.

4. Разработать способ объективной диагностики функционального состояния позвоночника и оценки эффективности лечения поясничных болей.

5. Разработать комплекс эффективной терапии боли в поясничной области с учетом патогенетического влияния длинных и коротких суставных отростков позвонков.

Научная новизна. Впервые при изучении анатомо-рентгенологи-ческих особенностей поясничных позвонков обращено внимание на различные но длине суставные отростки, формирующие межпозвонковые суставы. Предложены критерии деления отростков по размерам на 3 варианта: чрезмерно длинные, чрезмерно короткие и средние или оптимальные. Установлена корреляционная взаимосвязь размера суставных отростков поясничных позвонков с выраженностью поясничной боли. Чем длиннее или короче суставные отростки, тем значительней их связь с болевым синдромом. Выявлено, что у пациентов с чрезмерно длинными и чрезмерно короткими суставными отростками признаки остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника отмечаются чаще, чем у людей со средними суставными отростками.

Экспериментальными исследованиями на анатомических препаратах и хирургической верификацией при нейрохирургических операциях впервые показано, что в случае чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков в определенных биомеханических ситуациях возникает отростчато-капсулярный конфликт, вызывающий поясничную боль и формирование остеохондроза позвоночника.

Впервые определено, что у пациентов с длинными и короткими суставными отростками концентрация провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли (ФНО-α) и интерлейкина-1 (ИЛ-1) повышается, а уровень регулятора клеточного ответа интерлейкина-2 (ИЛ-2) понижается по сравнению с показателями больных остеохондрозом или больных со средними суставными отростками. Изменения в иммунной системе являются диагностическими критериями, а терапия таких пациентов должна проводиться с учетом выраженности иммунологических сдвигов.

Впервые установлено, что динамика клинической картины у лиц, страдающих поясничными болями в зависимости от длительности заболевания и возраста больного, носит периодический характер и состоит из 3-х периодов.

Для диагностики функционального состояния позвоночника разработан коэффициент подвижности позвоночного сегмента (КППС), определяющий наличие блока в двигательных сегментах поясничного отдела. Также разработан способ объективной оценки функционального состояния позвоночника, по которому с помощью курвиметрии, вычисления КППС и электромиографии можно определить наличие патологии, локализацию и степень выраженности заболевания в поясничном отделе позвоночника.

Проведенные исследования показывают, что больным позвоночными болями, патогенетически обусловленными длинными и короткими суставными отростками поясничных позвонков, целесообразней назначать комплексное лечение, состоящее из лазертерапии на область поясничных межпозвонковых суставов, ношения корсета, приема азатиоприна, дексаметазона и анальгетиков.

Практическая и теоретическая значимость работы. Полученные результаты позволят учитывать при диагностике заболевания роль чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков поясничных позвонков в развитии остеохондроза и в патогенезе поясничной боли. Определены критерии, по которым суставные отростки делятся по величине на чрезмерно длинные и чрезмерно короткие, установлена взаимосвязь этих отростков с выраженностью поясничной боли. Показаны возможности иммунологического исследования для диагностики чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков у больных по изменению показателей цитокинов ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2. А также для оценки эффективности проводимого лечения. Разработанные коэффициент подвижности позвоночного сегмента (КППС) и способ объективной оценки функционального состояния поясничного отдела позвоночника позволяют выявить патологию, определить ее локализацию и степень выраженности вертеброгенного заболевания, а также осуществлять мониторинг пациентов с поясничной болью. Исходя из представления о значении размера суставных отростков в происхождении поясничной боли, разработан комплекс патогенетической терапии. Результаты свидетельствуют о повышении эффективности лечения. Исследования создают предпосылки для разработки новых подходов к диагностике, лечению и профилактике поясничных болей.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. В происхождении поясничной боли и в развитии остеохондроза позвоночника большое значение имеют чрезмерно длинные и чрезмерно короткие суставные отростки поясничных позвонков. Выявлено, что поясничная боль при длинных суставных отростках отмечалась в 86,75% случаев, при коротких - 85,36% случаев, а при средних размерах – в 44,86% случаев. Рентгенологические признаки остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника при длинных суставных отростках отмечаются в 92,71% случаев, с короткими - в 96,34% случаев, а при средних отростках - в 48,1% случаев.

2. Экскурсия оконечностей чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков во время движений туловища, травмируя суставную капсулу, вызывает отростчато-капсулярный конфликт, являющийся этиопатогенетическим фактором морфологических изменений в позвоночнике, вызывающих поясничную боль и формирование остеохондроза.

3. Хроническая травматизация суставной капсулы приводит к иммунологическим сдвигам в сыворотке крови больных. Повышение содержания провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1, а также понижение содержания уровня регулятора клеточного ответа ИЛ-2 являются диагностическими признаками патогенетического влияния длинных и коротких суставных отростков на возникновение поясничной боли и требуют включения в комплекс терапии иммунодепрессивных средств.

4. Использование комплекса терапии, направленного на отростчато-капсулярный этиопатогенетический фактор и сопровождающие его морфологические изменения, включающего в себя лазертерапию области поясничных межпозвонковых суставов, иммобилизацию пояснично-крестцового отдела эластичным корсетом, прием иммунодепрессивного азатиоприна, дексаметазона и анальгетиков, можно считать эффективным, способствующим значительному улучшению результатов лечения.

Внедрение результатов работы. Оценка размеров суставных отростков поясничных позвонков при анализе рентгенограмм учитывается в работе рентгенологических кабинетов КБ СОГМА, РКБ и Первой городской поликлиники г. Владикавказа при проведении клинико-рентгенологической дифференциальной диагностики позвоночных болей. А разработанный комплекс патогенетической терапии и способ диагностики подвижности позвоночного сегмента широко применяется в Клинической больнице Северо-Осетинской госмедакадемии, в неврологическом отделении Республиканской клинической больницы г. Владикавказа. Материалы исследования используются в лекциях на кафедре неврологии и нейрохирургии СОГМА.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и рекомендованы к защите на совместном заседании кафедр психиатрии с неврологией и нейрохирургией, хирургии с лучевой диагностикой, травматологии и ортопедии ГОУ ВПО СОГМА МЗ РФ с участием заведующих неврологических, рентгенологических и физиотерапевтических отделений ЛПУ г. Владикавказа, 2009 г.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 10-й Северо-Кавказской научно-практической конференции с Всесоюзным участием «Здоровье населения - окружающая среда» (Ростов-на-Дону, 1991), на IV научной сессии сотрудников (СОГМА, Владикавказ, 1993), на Юбилейной научной конференции Российской академии естествознания (Москва, 2005), на 8-м Международном Славяно-Балтийском форуме «Санкт-Петербург-Гастро-2006», на VI съезде аллергологов и иммунологов СНГ (Москва, 2006), на Всероссийской научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии» (Сочи, 2007), на VIII Конгрессе «Современные проблемы аллергологии, иммунологии и иммунофармакологии» (Москва, 2007), на заседаниях научного общества неврологов и психиатров РСО-Алания (Владикавказ, 2000, 2002, 2005, 2006).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 работ, из них 7 – в рецензируемых журналах.

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 234 страницах машинописного текста и состоит из введения, пяти глав (обзор литературы, материал и методики исследования, результаты исследования, комплекс терапии и его эффективность, обсуждение результатов), выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 257 источников (186 отечественных, 71 иностранных) и иллюстрирована 57 таблицами и 18 рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методики исследования. Основу исследования составили материалы 418 больных (214 мужчин и 204 женщин), находившихся на обследовании и лечении в неврологических отделениях Республиканской клинической больницы и Клинической больницы Северо-Осетинской госмедакадемии г. Владикавказа с различными болевыми синдромами в нижних квадрантах тела, у которых диагноз остеохондроз поясничного отдела позвоночника не вызывал сомнения. Все они были разбиты на 5 возрастных интервалов: до 21 года – 89 (21,3%) человек, 21-30 лет – 144 (34,4%), 31-40 лет – 100 (23,9%), 41-50лет - 53 (12,7%), 51-60 лет – 32 (7,7%) человека. Больные основной группы лечились по разработанному комплексу в течение 21 дня и проходили обследование в начале и в конце терапии.

153 здоровых человека составили 1 контрольную группу для определения оптимальных показателей курвиметрии.

133 человека без признаков заболевания позвоночника составили 2 контрольную группу для определения оптимальных величин биоэлектрической активности (БА) мышц-разгибателей туловища.

103 человека, не страдающих поясничными болями, составили 3 контрольную группу для определения средних размеров суставных отростков и оптимальных величин коэффициентов подвижности позвоночных сегментов (КППС).

238 больных 4 контрольной группы с диагнозом остеохондроз поясничного отдела позвоночника в течение 21 дня лечились по современному медицинскому стандарту. Количество больных в возрастных интервалах и клинические проявления заболевания в этой группе были идентичны основной группе больных. Больные 4 контрольной группы также обследовались в начале и в конце терапии.

По 20 больных с длинными, короткими и средними суставными отростками основной группы обследовались иммунологически.

При обследовании больных основной и 4 контрольной групп применялись общепринятые неврологические и невролого-ортопедические методики. Оценку болевых ощущений проводили путем тестирования болевой чувствительности и ранжированием болевых ощущений согласно 10 МКБ на 4 градации: боль отсутствует, боль слабо выраженная, боль выраженная, боль резко выраженная. Ортопедические нарушения в поясничном отделе оценивали по напряжению длинных мышц спины, деформациям позвоночника и болезненностью движений в позвоночнике. Для объективизации ограничения подвижности или функционального блока в поясничном отделе применяли курвиметрию по Ф.Ф. Огиенко.

Больным основной и 4 контрольной групп проводилась рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях: прямой и боковой в ортостатике и боковой с функциональными нагрузками. По рентгенограммам в прямой проекции определяли размеры суставных отростков поясничных позвонков. Рентгендиагностика поясничного остеохондроза основывалась на совокупности типичных признаков. Коэффициенты подвижности позвоночных сегментов (КППС) рассчитывались по боковым спондилограммам с функциональными нагрузками, которые применялись для определения локализации функциональных блоков в двигательных сегментах. Исследования проводили на рентгенаппарате КРТ «Электрон» с СВЦ. Эффективная доза ионизирующего излучения за одну процедуру составила 0,7 мЗв.

Магнитно-резонансная томография произведена 17 больным с хирургической верификацией перед операцией для определения грыж дисков. Исследование проводили на магнитно-резонансном томографе GE Signa Profil.

Электромиографией оценивали степень выраженности функционального блока в поясничном отделе. При ииследовании применялась интерференциональная поверхностная электромиография (ЭМГ) выпрямителей туловища. Исследования проводились на электронейромиографе Нейро НВП-4 «Нейрософт».

Иммунологические исследования проводили у больных с длинными, короткими и средними суставными отростками поясничных позвонков. В сыворотке крови определялись показатели провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли (ФНО-α) и интерлейкина-1 (ИЛ-1), а также регулятора клеточного ответа интерлейкина-2 (ИЛ-2). Повышение ФНО-α и ИЛ-1 способствует поддержанию воспаления и прогрессирования заболевания. Снижение уровня ИЛ-2 указывает на интенсивность иммунного ответа на длительно текущий воспалительный процесс (Насонов Е.Л., 200). Для исследования применялся метод иммуноферментного анализа с использованием иммуноферментного анализатора, люминесцентного микроскопа и стандартных наборов реактивов фирм Elisa Biosource, Metra, Алкор-Био, Биохим-2 МАК (США, Бельгия, Санкт-Петербург, Москва).

Исследование экскурсий суставных отростков в мировой науке не проводили. Поэтому для этой цели мы использовали экспериментальный метод на анатомических препаратах поясничных двигательных сегментов с чрезмерно длинными и чрезмерно короткими суставными отростками. Каждый двигательный сегмент состоял из двух соседних позвонков с межпозвонковым диском и всеми связками. Верхние и нижние суставные отростки препаратов для визуализации были окантованы металлической проволокой. Затем двигательным сегментам придавали положение максимального сгибания и разгибания и производили рентгенографии в боковой проекции.

Хирургической верификацией явились 19 нейрохирургических операций по поводу упорных поясничных болей. Операции подтвердили результаты клинических, рентгенологических, лабораторных и экспериментальных исследований.

Для статистической обработки полученных данных использована программа Microsoft Excel, 2000. С помощью стандартных методов вариационной статистики медико-биологического профиля рассчитывали следующие величины и критерии: среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m). Для оценки статистической значимости различий в случаях двух выборок использован t-критерий (критерий Стьюдента). Различия считались достоверными при вероятности ошибки р<0,05. Для оценки статистической значимости двух рядов наблюдений использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона (г). При оценке величины коэффициента корреляции (г) использовались общепринятые критерии при г<0,4 - связь слабая, при 0,4<г<0,8 - средняя степень связи и при 0,8<г<0,95 - сильная степень связи.

Результаты исследования. В начале неврологического обследования было выяснено, что 94,0% больных основной группы жаловались на различные боли в нижнем квадранте тела. Остальную небольшую часть из них беспокоило чувство онемения в ногах, Причем 67,9% (284 человека) всех обследованных жаловались на боли в области поясницы. В возрасте до 21 года боли в пояснице беспокоили 41,57% больных. В возрастном интервале 21-30 лет их количество значительно увеличивалось до 75,0%. В возрастном интервале 31-40 лет число больных с поясничной болью снижалось до 63,0% по сравнению с больными в возрастном интервале 21-30 лет. А затем после 40 лет количество больных с поясничной болью вновь увеличивалось от 84,9% в возрастном интервале 41-50 лет до 100% в возрасте 60 лет.

210 (50,2%) из 418 обследованных лиц основной группы ранее перенесли люмбаго или люмбоишиальгию. Уже в возрасте до 21 года 12,4% людей в прошлом испытывали поясничные боли. Число людей, страдающих поясничными болями в прошлом в возрасте 21-30 лет (53,5%), значительно увеличивалось по сравнению с лицами в возрасте до 21 года. В возрастной группе 31-40 лет - несколько снижалось (49,0%), затем вновь увеличивалось в группах 41-50 лет (77,4%) и 51-60 лет (100%).

У всех 418 лиц основной группы в день обследования были обнаружены вертеброгенные нарушения функций периферической нервной системы. Болезненность остистых отростков и паравертебральных точек отмечались у 297 (71,0%) человек, чаще других симптомов и во всех возрастных группах. Болезненность остистых отростков и паравертебральных точек появлялась уже в возрасте до 21 года (41,6%). В возрастной группе 21-30 лет количество больных с этими проявлениями значительно возрастало (82,6%). Затем в возрасте 31-40 лет - снижалось (64,0%). А после 40 лет нарастало (84,9%). В возрасте 51-60 лет все 100% обследованных имели вертеброгенные нарушения нервной системы.

Ортопедическими исследованиями определяли наличие пояснично-крестцового вертебрального синдрома. Он проявлялся функциональной блокадой или мышечной ригидностью поясничного корсета и сопровождался статико-динамическими нарушениями поясничного отдела позвоночника, которые в различных сочетаниях были обнаружены у всех больных основной группы.

Нарушения статики оценивались визуальным и мануальным методами. У 262 (62,68%) лиц основной группы отмечалось напряжение мышц-разгибателей туловища, которое обусловливало деформации позвоночника. Обнаружено, что мышечные напряжения в поясничном отделе в возрастной группе 21-30 лет увеличивались (63,1%) по сравнению с группой до 21 года (51,7%). В группе 31-40 лет их количество уменьшалось (62,0%). Затем к 60 годам - вновь нарастало (75, 0%). Исследования выявили, что 275 (65,79%) больных основной группы испытывали боль в поясничной области при сгибании или разгибании туловища. Причем в возрастной группе 21-30 лет она учащалась (36,0%) по сравнению с группой до 21 года (22.4%). В группе 31-40 лет ее количество уменьшалось (33.0%) по сравнению с группой 21-30 лет. А затем после 40 лет вновь постепенно нарастало к 60 годам (43,7%).

Анализ динамики неврологических и статико-кинетических вертебральных изменений у лиц основной группы выявил, что она по времени носит периодический характер.

Первый период характеризуется возникновением и нарастанием симптомов. По времени он наступает в возрастном периоде до 21 года и длится до 30 лет включительно. В этом периоде впервые возникают, а затем нарастают жалобы на поясничную боль (от 41,57% до 75,0% случаев), поясничная боль в анамнезе (от 12,4% до 53,5%), вертеброгенные нарушения периферической нервной системы (от 41,6% до 82,6%), нарушения статики позвоночника (от 51,7% до 63,1%) и болезненность в пояснице при движениях (от 22,47% до 36,0% случаев).

Второй период временной адаптации характеризуется снижением или стабилизацией патологических проявлений (жалобы на поясничную боль - 63,0% случаев; поясничная боль в анамнезе - 49,0%; вертеброгенные нарушения нервной системы - 64,0%; нарушения статики - 62,0%; болезненность в пояснице при движениях - 33,0% случаев). Этот период соответствует возрасту от 31 года до 40 лет.

Третий период - период дезадаптации, во время которого отмечается новый подъем частоты жалоб на поясничную боль (от 84,9% до 100%), поясничной боли в анамнезе (от 77,4% до 100%), симптомов выпадения (от 84,9% до 100%), нарушений статики позвоночника (от 73,5% до 75,0%) и болезненности в пояснице при движениях (от 35,8% до 43,7% случаев). Наступает он в возрасте 41 года и старше. В этом периоде нарушаются, по-видимому, адаптационные возможности нервно-мышечного и суставно-связочного аппаратов пояснично-крестцового отдела, а поэтому он является наиболее опасным для возникновения патологических изменений в позвоночнике и вертеброгенных проявлений. Тогда может впервые возникнуть поясничная боль или участятся повторные обострения.

Статико-динамические расстройства или функциональные блоки поясничной области определяли не только визуальным и мануальным методами, но и курвиметрией, вычислением КППС и ЭМГ. Курвиметрию проводили курвиметром Ф.Ф. Огиенко. По данным курвиметрии у лиц

основной группы отмечалось ограничение подвижности в возрасте до 21 года 11,88±0,9 мм по сравнению с 16,16±0,2 мм в контрольной группе, в возрастном интервале 21-30 лет 10,5±0,8 мм по сравнению с 15,0±0,9 мм в контрольной группе, в 31-40 лет 10,36±1,2 мм по сравнению с 14,0±0,8 мм в контрольной, в 41-50 лет 8,13±1,7 мм по сравнению с 13,12±1,3 мм в контрольной, в 51-60 лет 6,9±0,3 мм по сравнению с 10,1±0,3 мм в контрольной (P<0,01 во всех возрастных интервалах). Таким образом, исследования выявили функциональные блоки пояснично-крестцового отдела позвоночника во всех возрастных интервалах основной группы.

основной группы отмечалось ограничение подвижности в возрасте до 21 года 11,88±0,9 мм по сравнению с 16,16±0,2 мм в контрольной группе, в возрастном интервале 21-30 лет 10,5±0,8 мм по сравнению с 15,0±0,9 мм в контрольной группе, в 31-40 лет 10,36±1,2 мм по сравнению с 14,0±0,8 мм в контрольной, в 41-50 лет 8,13±1,7 мм по сравнению с 13,12±1,3 мм в контрольной, в 51-60 лет 6,9±0,3 мм по сравнению с 10,1±0,3 мм в контрольной (P<0,01 во всех возрастных интервалах). Таким образом, исследования выявили функциональные блоки пояснично-крестцового отдела позвоночника во всех возрастных интервалах основной группы.Локализацию функциональных блоков определяли с помощью разработанного коэффициента подвижности позвоночного сегмента (КППС), который вычислялся по боковым рентгенограммам отношением передней высоты межпозвонкового диска в положении максимального разгибания (hp) к той же высоте в положении максимального сгибания (hc) позвоночника. Показатели КППС основной группы сравнивали с оптимальными показателями.

Средняя арифметическая КППС поясничных сегментов в основной группе для лиц первого и второго тридцатилетия вычислялись раздельно. КППС L1-L2 у лиц первого тридцатилетия равнялся 2,40±0,8, во втором -1,66±0,7; L2-L3 в первом - 2,42±0,16, во втором - 1,69±0,8; L3-L4 в первом - 2,47±0, во втором - 1,69±0,8; L4-L5 в первом тридцатилетии - 2,48±0,15, во втором тридцатилетии - 1,73±0,2. Сравнение КППС поясничной области основной группы в возрастных интервалах до 30 лет и 31-60 лет с КППС здоровых людей в возрасте первого тридцатилетия (3,28) и второго (2,29) выявило локализацию блокад в каждом двигательном сегменте поясничного отдела позвоночника (при P<0,01). Чем ближе КППС к единице, тем значительней функциональные блокады. Увеличение КППС свидетельствует о положительной динамике в течении болезни и об эффективности лечения.

Степень выраженности функциональных блокад у лиц основной группы была определена биоэлектрической активностью мышц-разгибателей туловища на уровне поясницы. Рассчитывались средние величины в каждой из возрастных групп. Биоэлектрические показатели были в возрастной группе до 21 года 14,0±0,31 мкВ справа и 14,0±0,22 мкВ слева; в 21-30 лет справа 15,89±0,42 мкВ, слева 15,33±0,47 мкВ; в 31-40 лет справа 16,9±0,46 мкВ, слева 17,5±0,44 мкВ; в 41-50 лет справа 23,5±0,39 мкВ, слева 23,3±0,47 мкВ; в 51-60 лет справа 26,35±0,47 мкВ, слева 24,94±0,47 мкВ. Средние (оптимальные) показатели биоэлектрической активности мышц-разгибателей туловища, полученные при обследовании здоровых людей 2 контрольной группы, были в возрастном интервале до 21 года справа 8,38±0,39 мкВ, слева 8,55±0,39 мкВ; в 21-30 лет справа 9,13±0,47 мкВ, слева 9,2±0,13 мкВ; в 31-40 лет справа 8,25±0,63 мкВ, слева 8,14±0,41 мкВ; в 41-50 лет справа 10,0±0,14 мкВ, слева 9,8±0,4 мкВ; в 51-60 лет справа 9,9±0,31 мкВ, слева 9,83±0,37 мкВ. Сравнивая биоэлектрическую активность мышц-разгибателей туловища у лиц основной группы с показателями у лиц контрольной группы (при сравнениях в каждом возрастном интервале P<0,001), выявили значительный подъем амплитуды у лиц основной группы, что свидетельствует о перегрузке мышечных групп, участвующих в формировании функциональных блоков у болеющих людей.

Анализ показателей невролого-ортопедических исследований с применением курвиметрии, а также КППС и ЭМГ показал, что они значительно отличаются от показателей здоровых людей в контрольных группах и указывает на наличие блока в поясничном отделе позвоночника, локализацию во всех двигательных сегментах и значительную его выраженность.

Рентгенологическое обследование в ортостатических и с функциональными нагрузками позициях выявило, что 73,68% (308 человек) больных основной группы имели признаки остеохондроза в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. У остальных 26,32% (110 человек) явных признаков остеохондроза не выявлено.

При изучении люмбальных спондилограмм было обращено внимание на большую вариабельность размеров суставных отростков поясничных позвонков, формирующих межпозвонковые суставы. В одних случаях их верхушки выходят за границы между нижней и средней трети и даже достигают середины тела вышележащего позвонка. А в других - их верхушки проецируются в пределах межпозвонкового пространства. Для того чтобы выяснить оптимальные (средние) размеры отростков, мы проанализировали спондилограммы у 103 клинически здоровых людей без признаков остеохондроза (3 контрольная группа). Суставные отростки поясничных позвонков у них оказались в пределах от замыкающих контуров до границы между нижней и средней трети смежных позвонков. На основании этого все суставные отростки разделены на 3 варианта: длинные, короткие и средние. Длинные отростки обнаружены у 151 (36,0%) больного основной группы, короткие - у 82 (19,7%), средние - у 185 (44,3%). Поясничная боль при длинных суставных отростках отмечалась у 131 (86,78%) человека, при коротких - у 70 (85,36%), при средних - у 83 (44,86%) человек.

Зависимость выраженности поясничной боли от величины суставных отростков у больных основной группы мы измерили методом корреляционной связи. Для чего степень выраженности поясничной боли оценивалась в баллах с помощью болевых ощущений (10 МКБ). Размеры чрезмерно длинных и коротких суставных отростков по отношению к средним величинам отражались в процентах. Вычисленные коэффициенты корреляции (г) показали, что отклонение размеров чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков от средних величин на 10% обусловливает слабую связь со степенью выраженности поясничной боли (г =0,1). Отклонение размеров отростков более чем на 30% обеспечивает сильную (г =0,9 при длинных отростках и 0,98 при коротких отростках) связь величины изменения отростков со степенью выраженности поясничной боли. Следовательно, чем длиннее или короче суставные отростки, тем значительней их связь с поясничной болью.

Рентгенологические признаки остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника при длинных суставных отростках отмечалось у 140 из 151 человека (92,71%), при коротких отростках у 79 из 82 человек (96,34%), а при средних отростках у 89 из 185 человек (48,1%).

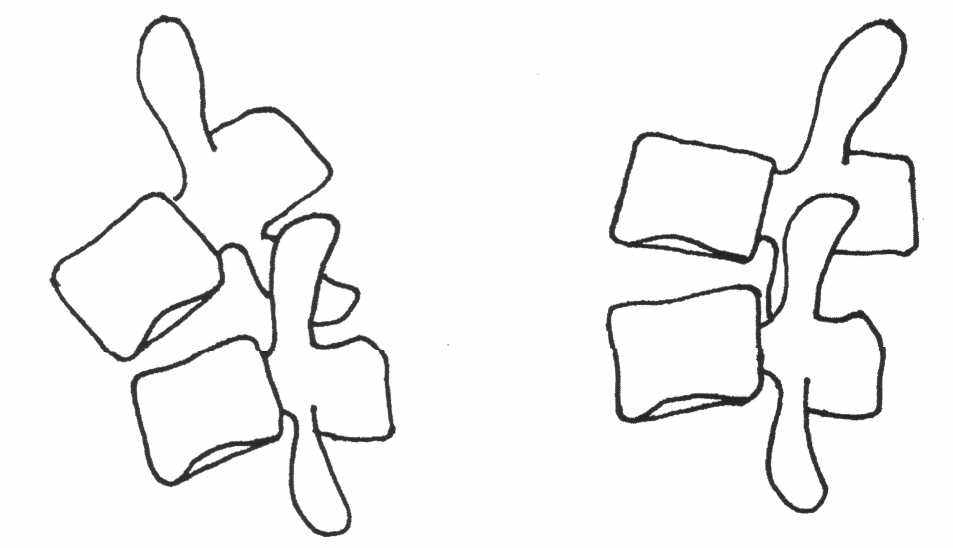

С целью определения влияния размера суставных отростков на патогенез позвоночных болей было решено изучить экскурсию оконечностей чрезмерно длинных и чрезмерно коротких суставных отростков при сгибании и разгибании позвоночника. Для этого мы приготовили анатомические препараты поясничных двигательных сегментов с чрезмерно длинными и чрезмерно короткими суставными отростками. Каждый поясничный двигательный сегмент состоял из двух соседних позвонков с межпозвонковым диском и всеми связками. Верхние и нижние суставные отростки препаратов для визуализации на спондилограммах были окантованы металлической проволокой. Затем двигательным сегментам придавали положения максимального сгибания и разгибания и производили их рентегенографию в боковой проекции. По рентгенограммам изучили экскурсию длинных и коротких суставных отростков. При этом выявлено, что в случае увеличенных размеров суставных отростков относительное смещение их оконечностей достигает значительной амплитуды и, тем самым, вызывает травматизацию желтой связки, выполняющую роль суставной капсулы. К тому же во время разгибания заметно уменьшается вертикальный и поперечный размеры межпозвонкового отверстия, что может приводить к компрессии корешка и сосудов.

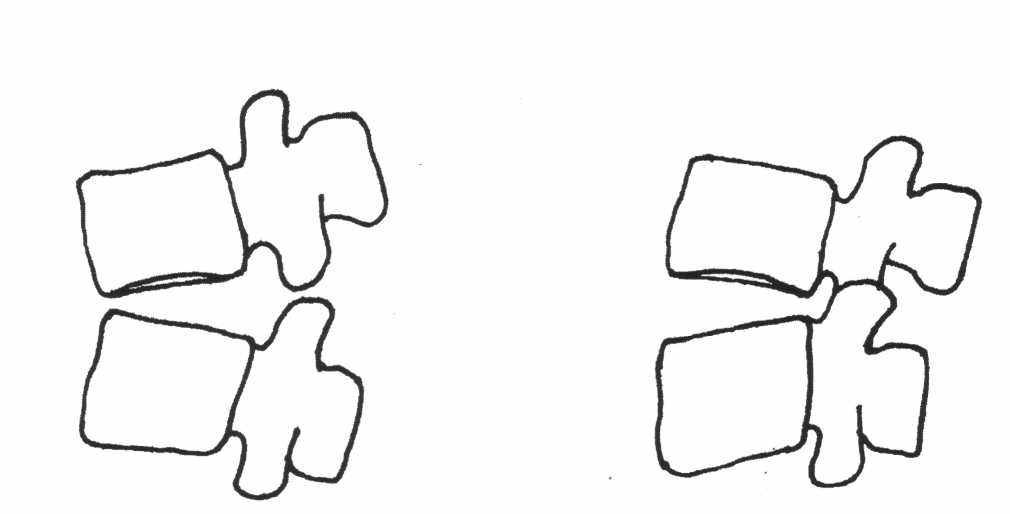

Экскурсия укороченных суставных отростков при максимальном сгибании туловища может благоприятствовать вывиху или подвывиху, так как они могут выйти за пределы сочленовных поверхностей. С другой стороны, при возвращении туловища в исходное положение возникает ситуация ущемления складок гипертрофированной желтой связки.

А Б

Схема спондилограмм поясничных позвонков с увеличенными

суставными отростками: А - в положении сгибания позвоночника; Б - в

положении разгибания позвоночника

А Б

Схема спондилограмм поясничных позвонков с укороченными

суставными отростками: А - в положении сгибания позвоночника; Б - в

положении разгибания позвоночника

Таким неблагоприятным топографическим соотношениям между элементами межпозвонковых суставов, возникающих в динамике, кроме того, способствуют их анатомические особенности: малая площадь суставных фасеток - всего 1/3 площади суставных отростков, наличие запасного пространства между обхватывающей (верхней) и обхватываемой (нижней) поверхностями артикулирующих пар, наличие отрицательного давления в суставной полости. Таким образом, биомеханическая ситуация, возникающая при длинных и коротких суставных отростках, сопровождается хронической травматизацией суставных капсул. Хроническая травматизация приводит к раздражению болевых окончаний нерва Люшка, следствием чего является поясничная боль.

Исходя из такого представления о происхождении боли в области поясницы можно объяснить лечебный эффект от разового применения мануальной терапии. Нужно полагать, что при этом происходит восстановление нормальных топографических соотношений в межпозвонковых суставах и боль проходит.

Влияние размера суставных отростков поясничных позвонков на возникновение болей в области поясницы было подтверждено 19-ю случаями хирургической верификации во время нейрохирургических операций по поводу удаления грыж межпозвонковых дисков у больных со стойким болевым синдромом в поясничной области. При тщательном осмотре операционного поля в случаях с длинными суставными отростками обнаружено, что желтая связка, выполняющая роль суставной капсулы, отечна и гиперемирована, межпозвоночные отверстия на этом же уровне уменьшены в поперечном размере. Сосуды вокруг капсул полнокровны. Иногда в суставных капсулах межпозвонковых суставов находили разрыв, из которого виднелась оконечность чрезмерно длинного суставного отростка.

В случаях с короткими суставными отростками выявлена гипертрофия суставных капсул межпозвонковых суставов, их ткань отечна и рыхлая на ощупь, вокруг - гиперемированные сосуды. Оконечности укороченных суставных отростков едва соприкасались.

Хирургическое лечение по удалению грыж не приносило ожидаемого результата. Боли в поясничной области во всех случаях с длинными и короткими суставными отростками возобновлялись и больные вынуждены были вновь обращаться к врачам.

Иммунологические исследования больных с короткими, длинными и средними отростками выявили различные изменения показателей цитокинов в сыворотке крови. У больных с короткими суставными отростками ФНО-α повышается (7,0±0,4 пг/мл) по сравнению с контрольной группой (3,6±0,6 пг/мл), ИЛ-1 также повышается (139,86±14,5 пкг/мл) по сравнению с контрольной группой (53,2±8,2 пкг/мл), а ИЛ-2 снижается (162,4±34,5 пкг/мл) по сравнению с контрольной группой (319,2±41,03 пкг/мл). Разница между показателями достоверна (P<0,05). У больных с длинными отростками иммунологические показатели напоминали показатели больных с короткими суставными отростками. ФНО-α повышается (5,9±0,4 пг/мл). ИЛ-1 также повышается (128,46±10,12 пкг/мл), а ИЛ-2 снижается (192,21±16,26 пкг/мл) по сравнению с контрольной группой с достоверной разницей показателей. Повышение концентрации провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-1 свидетельствует об активизации иммунопатологического процесса. Понижение ИЛ-2 является показателем выраженности иммунного ответа.

Показатели цитокинов у больных со средними размерами суставных отростков изменились менее значительно. Все они несколько повысились, включая показатель ИЛ-2. ФНО-α оказался 5,3±0,2 пг/мл, ИЛ-1 - 113,2±20,4 пкг/мл, ИЛ-2 – 350,6±18,5 пкг/мл (при P<0,05). Эти исследования свидетельствуют об умеренной активизации иммунопатологического процесса у больных со средними размерами суставных отростков.