Особенности инвестиционного развития в сельском хозяйстве на современном этапе

| Вид материала | Документы |

- Рабочая программа По дисциплине Основы механизации и электрификации схп для специальностей:, 321.81kb.

- Учебно-методический комплекс по дисциплине «особенности бухгалтерского учета в сельском, 733.91kb.

- Рентное регулирование и рациональное использование земельных ресурсов в сельском хозяйстве, 118.95kb.

- Года. Период времени, кажется, не очень большой. Амежду тем за это время произошли, 791.01kb.

- Стоимость полного варианта работы 2400 руб, 357.26kb.

- Темы контрольных работ «Мировая экономика»: Соотношение между «центром» и«периферией», 29.16kb.

- Особенности развития территориальной инфраструктуры далисова Н. А. Красноярский государственный, 61.27kb.

- Проблемы и особенности развития спортивного туризма на современном этапе., 5041.12kb.

- Московская финансово-юридическая академия, 32.72kb.

- Использование прибора ига-1 в сельском хозяйстве, 5.02kb.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В.В. Маслова, главный научный сотрудник ГНУ ВНИИЭСХ, д.э.н.

Н.А. Кузнецова, аспирантка ГНУ ВНИИЭСХ

сельское хозяйство, рентабельность сельскохозяйственного производства, Государственная программа, субсидирование процентных ставок, инвестиционные кредиты, приобретение и выбытие техники, совершенствование господдержки

Развитие современного агропромышленного производства как важнейшей составляющей российской экономики в значительной мере определяется уровнем инвестиционной активности. Обладая высокой фондоемкостью, АПК функционирует в условиях низкой материально-технической оснащенности, что обостряет проблему финансового обеспечения инвестиционных процессов в отрасли и обеспечения ее экономического роста. Недостаточное внедрение прогрессивных технологий, современного оборудования, финансовых ресурсов, а также уровня государственной поддержки в значительной степени затрудняют процесс реформирования аграрного сектора России. К тому же в 2008-2009 гг. наблюдалось снижение объема инвестиций в основной капитал аграрного сектора. В 2010 г. этот показатель составил 183 млрд. руб., снизившись на 9,5 % по сравнению с предыдущим годом. Доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций за три последних года сократилась с 3,5% до 2,9%.

В настоящее время одним из основных механизмов стабилизации финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы является субсидирование процентных ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам.

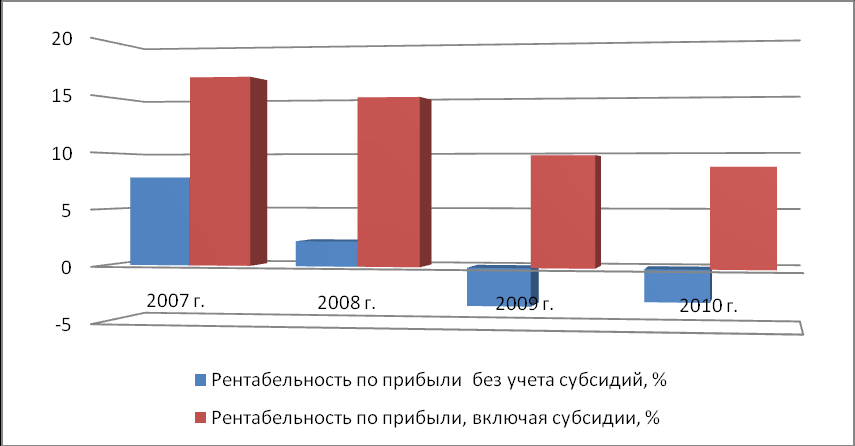

Одним из показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций является увеличение их рентабельности. В Госпрограмме показатель рентабельности был определен на уровне 10%. Как показано на рисунке 1, совокупная рентабельность сельскохозяйственного производства (с учетом субсидирования из бюджетов всех уровней) в 2008 г. сложилась на уровне 15,3% (на 2% меньше, чем в 2007 г.), в 2009 г. – 9,7%, в 2010 г.- 8,7%. Уровень рентабельности без учета субсидий составил 2,3% в 2008 г.; -3,3% в 2009 г.; -2,8 % в 2010 г. Таким образом, государственная поддержка частично покрывает полученные убытки от хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличивает прибыль до налогообложения, что способствует улучшению платежеспособности организаций и их финансовой устойчивости.

Рисунок 1 – Уровень рентабельности по прибыли в

сельском хозяйстве России в 2007-2010 гг., в %

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства является важным фактором, влияющим на производство продукции растениеводства и животноводства. Государственная поддержка по данному направлению осуществляется за счет субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам.

В 2008 г. 39% всех выданных кредитов, выданных в рамках Государственной программы, были инвестиционными, в 2009г. их количество составило 27,4 %, в 2010 г. - 30%,. Наиболее востребованными на селе являются краткосрочные кредиты: в 2008 г. их было выдано 224 млрд. руб. (на 20% больше, чем в 2007 г.), в 2009г. - 200 млрд. руб., в 2010 г. – 317 млрд. руб. (включая кредиты на развитие малых форм хозяйствования).

В 2008-2010 гг. запланированные показатели по объему всех (краткосрочных и инвестиционных) привлеченных субсидированных кредитов были выполнены. План по краткосрочным кредитам в эти годы перевыполнялся. Однако по инвестиционному кредитованию в 2009 г. и в 2010 г. отмечалось недовыполнение плана на 24% и 41% соответственно. В 2010 г. фактически сельхозтоваропроизводителями было привлечено инвестиционных кредитов в рамках Госпрограммы на сумму 118 млрд. руб. (таблица 1).

Таблица 1 - Объемы кредитов, привлеченных сельхозтоваропроизводителями на условиях возмещения процентной ставки в рамках Государственной программы в 2008-2010 гг.

| Целевые индикаторы | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||

| План | Фактически | Выполнение,% | План | Фактически | Выполнение,% | План | Фактически | Выполнение,% | |

| Привлеченные кредиты и займы, млрд. руб.в том числе: | 249 | 373 | 150 | 241 | 412 | 171 | 385 | 436 | 113 |

| краткосрочные (в т.ч. МФХ) | 120 | 224 | 187 | 299 | 200 | 134 | 185 | 317 | 171 |

| инвестиционные, из них: | 129 | 148 | 115 | 112 | 82 | 76 | 200 | 118 | 59 |

| сроком до 8 лет | 80 | 86 | 108 | 80 | 87 | 92 | 140 | 89 | 64 |

| сроком до 10 лет | 49 | 62 | 127 | 33 | 70 | 52 | 60 | 27 | 45 |

Отмеченный рост краткосрочного и снижение инвестиционного кредитования свидетельствует об отсутствии у большинства сельхозтоваропроизводителей финансовых возможностей для привлечения долгосрочных средств. Поэтому такую большую роль в развитии инвестиционного кредитования играет субсидирование процентных ставок за счет федеральных и региональных бюджетов по привлекаемым долгосрочным кредитам. В 2010 г. на эти цели было направлено 53,5 млрд. руб., из них 45 млрд. руб. за счет федерального и 8,5 млрд. руб. за счет региональных бюджетов. Доля федерального бюджета в софинансировании субсидирования части процентной ставки в общем по стране составила 84%, доля региональных бюджетов - 16%. По различным регионам данное соотношение значительно колебалось. Так в 2010 г. удельный вес софинансирования из региональных бюджетов в 9 регионах был менее 10%, из них в 3 регионах (Республики Адыгея, Ингушетия, Ханты–Мансийский автономный округ) - менее 5%, т.е. практически все субсидирование по данному направлению осуществлялось за счет федерального бюджета. В 9 регионах (например, Краснодарский и Алтайский края, Республика Татарстан, Костромская, Брянская, Псковская области) доля субсидирования из региональных бюджетов бсоставляла от 10 до 15%, в 47 регионах (Ставропольский, Красноярский, Забайкальский края, Республики Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Чечня, Владимирская, Ростовская, Липецкая, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская области) – от 16 до 21%, в 9 регионах – от 21 до 25% (Ивановская., Кемеровская, Челябинская области) и только в 4 регионах (Новосибирская, Рязанская, Волгоградская, Астраханская области) доля софинансирования из региональных бюджетов составляла более 25%, т.е. более ¼.

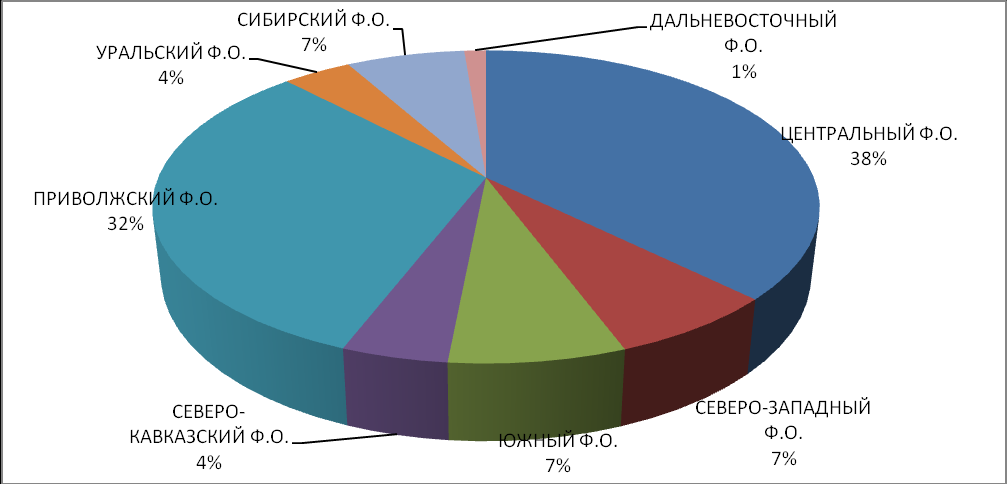

Что касается субсидий за счет федерального бюджета при инвестиционном кредитовании, то более 70% всех средств получают сельхозтоваропроизводители Центрального и Приволжского округов (37 и 32% соответственно), по 7% - производители Северо-Западного, Южного и Сибирского федеральных округов (рисунок 2).

Рисунок 2 - Распределение федеральных бюджетных субсидий по привлеченным инвестиционным кредитам по округам (%)

В современных российских экономических условиях многим сельхозпроизводителям крайне сложно привлечь инвестиционные ресурсы для реализации рентабельного инвестиционного проекта. Это обусловлено тем, что как отечественные, так и зарубежные инвесторы не имеют достаточных гарантий по возврату вкладываемых средств. Как правило, объем необходимых инвестиций для реализации проектов значительно превышает объем предоставляемого инициатором проекта обеспечения (залога). Ликвидность предлагаемого обеспечения также имеет крайне низкий уровень. Высокие риски, связанные, в первую очередь, с отсутствием эффективного и современного финансового менеджмента, создают проблему для инвестора по мониторингу за ходом реализации проекта. В список этих проблем также следует добавить дороговизну техники и оборудования, поставляемых в рамках Госпрограммы через ОАО «Росагролизинг». Кроме того, отмечается растущая закредитованность аграрного сектора. Банковские счета многих предприятий заблокированы, что обусловливает неденежные формы кредитов, бартеризацию сектора и соответственное снижение рентабельности.

За период действия Государственной программы планировалось обновить имеющийся парк тракторов к уровню 2006 г. на 40%, зерно- и кормоуборочных комбайнов – на 50 и 55% соответственно.

В 2008 г. запланированные показатели по количеству единиц приобретаемой техники были выполнены: на 104% по тракторам, на 121% по зерноуборочным комбайнам, на 106% по кормоуборочным комбайнам. В 2009 г. ситуация ухудшилась: только на 65% был выполнен показатель по приобретению тракторов, на 83% - зерноуборочных комбайнов, на 60% - кормоуборочных комбайнов. В 2010 г. в целом по Российской Федерации было приобретено 16 тыс. тракторов, 5 тыс. зерноуборочных комбайнов и 1,6 тыс. кормоуборочных комбайнов, невыполнение плана составило 54%, 55% и 60 % соответственно. На незначительные темпы обновления технического парка сельскохозяйственных организаций в значительной мере повлияли как последствия экономического кризиса 2008-2009 гг., так и засуха в 43 субъектах Российской Федерации в 2010 г. (таблица 2).

Таблица 2 – Приобретение сельскохозяйственной техники в рамках Государственной программы в 2008-2010 гг.

| Приобретение, тыс. ед. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||

| План | Факт | % выполнение | План | Факт | % выполнение | План | Факт | % выполнение | |

| тракторов | 23 | 4 | 104 | 29 | 19 | 65 | 35 | 16 | 46 |

| зерноуборочных комбайнов | 8 | 10 | 121 | 9 | 8 | 83 | 11 | 5 | 45 |

| кормоуборочных комбайнов | 3 | 3 | 106 | 4 | 2 | 60 | 4 | 1,6 | 40 |

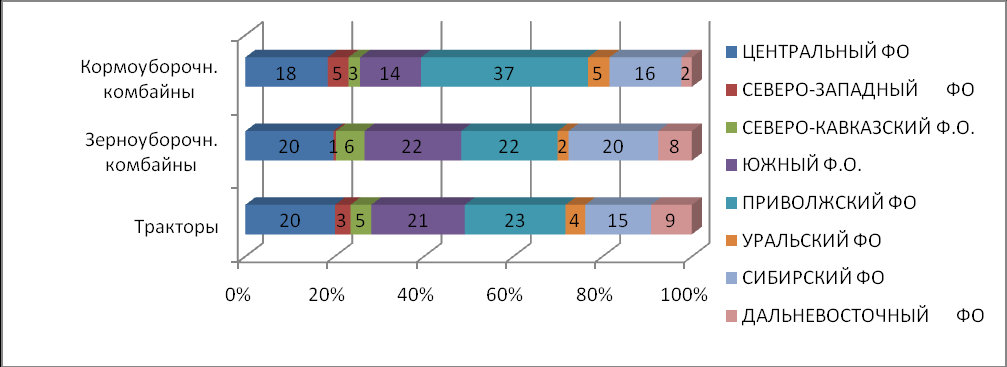

Анализ обновления сельскохозяйственной техники по федеральным округам показал, что больше всего новой техники было приобретено в Приволжском федеральном округе, затем с небольшим отрывом следуют Южный, Центральный и Сибирский федеральные округа (т.е. на эти 4 округа приходилось от 79 до 85% по различным видам техники). На долю Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Дальневосточного округов пришлось от 15 до 21% (рисунок 3).

Рисунок 3 – Удельный вес федеральных округов в приобретении сельскохозяйственной техники в 2010 г., в %

По данным Минсельхоза России, в 2010 г. полностью выполнили намеченные показатели только 3 региона: Кабардино-Балкарская Республика, Республики Адыгея и Алтай, по тракторам и зерноуборочным комбайнам - 10 регионов, по кормоуборочным комбайнам – 17 регионов. В 20 регионах приобретение сельскохозяйственной техники составило менее 30% от запланированного.

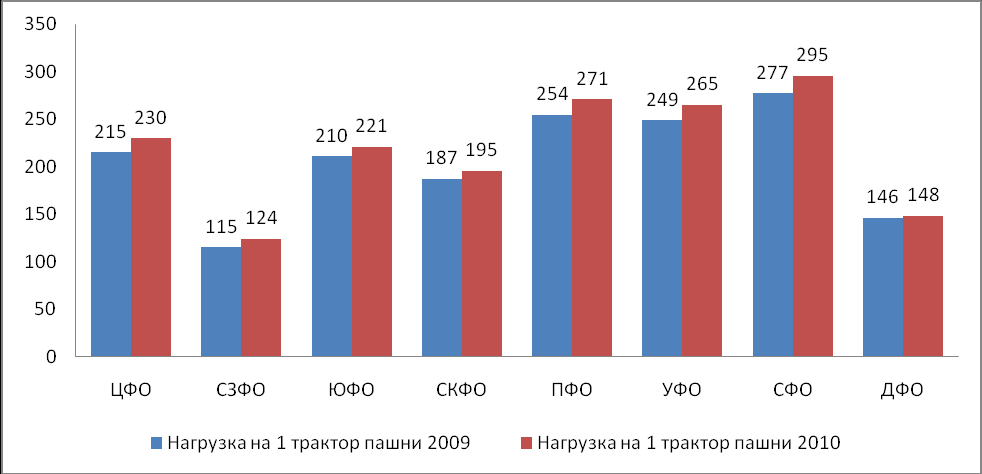

Нагрузка на 1 трактор обрабатываемой пашни год от года увеличивается. В среднем по Российской Федерации в 2005 г. на 1 трактор приходилось 181 га пашни, в 2008 г. – 210 га, в 2010 г. – 236 га. С одной стороны такой рост обеспечивается использованием более мощной новой техники, с другой – высоким коэффициентом выбытия используемой старой техники. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами имеет значительную дифференциацию по регионам. Так наибольшая нагрузка пашни на 1 трактор наблюдается в Сибирском и Приволжском федеральных округах, наименьшая – Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах (рисунок 4).

Рисунок 4 – Нагрузка на 1 трактор пашни по регионам

Российской Федерации в 2010 г.

Негативное влияние на снижение темпов обновления сельскохозяйственной техники оказывает недостаточный объем выпуска отечественной техники, ее низкий технический уровень и качество при одновременном введении ограничений на оказание мер господдержки по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями импортной техники, в том числе не имеющей отечественных аналогов. В то же время значительно снизились поставки техники по лизингу. По данным ОАО «Росагролизинг», в 2010 г. передано в лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям 844 трактора, 383 комбайна, 1073 автомобиля и 509 единиц прочей техники. При этом всего в регионах на хранении находилось 6 тыс. единиц техники на сумму 8 млрд. руб. В Российской Федерации в 2009 г. количество приобретаемой техники было практически в 2-3 раза меньше, чем списанной (таблица 3).

Таблица 3 - Количество приобретенной и списанной сельскохозяйственной техники в Российской Федерации в 2009г., тыс. штук

| Наименование региона | Тракторы | Плуги | Машины для посева | Доильные установки и агрегаты | ||||

| приобретено | списано | приобретено | списано | приобретено | списано | приобретено | списано | |

| Российская Федерация | 7,34 | 21,98 | 1,80 | 6,83 | 4,16 | 9,73 | 1,01 | 2,29 |

| Центральный ФО | 1,69 | 5,41 | 0,39 | 1,73 | 0,69 | 2,1 | 0,22 | 0,67 |

| Северо-Западный ФО | 0,43 | 1,24 | 0,10 | 0,32 | 0,07 | 0,17 | 0,05 | 0,15 |

| Южный ФО | 1,08 | 2,73 | 0,41 | 0,94 | 0,60 | 1,61 | 0,06 | 0,24 |

| Северо-Кавказский ФО | 0,36 | 1,26 | 0,17 | 0,37 | 0,31 | 0,45 | 0,01 | 0,05 |

| Приволжский ФО | 2,48 | 6,10 | 0,49 | 1,98 | 1,48 | 2,83 | 0,36 | 0,75 |

| Уральский ФО | 0,37 | 1,38 | 0,10 | 0,39 | 0,37 | 0,75 | 0,12 | 0,13 |

| Сибирский ФО | 0,75 | 3,33 | 0,11 | 0,99 | 0,56 | 1,75 | 0,18 | 0,27 |

| Дальневосточный ФО | 0,21 | 0,53 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |

По соотношению приобретения и списания тракторов, плугов, машин для посева хуже всего обстоят дела в Сибирском федеральном округе: списано больше, чем приобретено: тракторов - в 4,4 раза, плугов – в 9 раз, машин для посева – в 3 раза. Максимальный разрыв в приобретении и списании доильных установок и агрегатов отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе – в 5 раз.

Таким образом, инвестиционное развитие отрасли (долгосрочное кредитование, приобретение техники) имеет ярко выраженную дифференциацию. В 2010 г. больше всего ипотечных кредитов было привлечено в Центральном и Приволжском федеральных округах (в сумме 66% от общего объема ипотечного кредитования), меньше всего в Дальневосточном (2%), Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах (по 4 %), в Северо-Западном, Южном и Сибирском федеральных округах – по 8%. Больше всего сельскохозяйственной техники было приобретено в Приволжском, Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, но и из-за большого выбытия техники (значительно опережающего ее рост) нагрузка пашни на 1 единицу техники в двух последних округах максимальна. Меньше всего техники было закуплено сельскохозяйственными товаропроизводителями в Северо-Западном, Уральском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.

Данная ситуация свидетельствует о недостаточности проводимых мероприятий по обновлению технической и технологической базы сельского хозяйства, являющейся основой отрасли, о необходимости совершенствования мер по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей с учетом региональных особенностей.

Несмотря на кризисные условия, потребность в инвестиционных кредитах в АПК остается высокой. Получателями инвестиционных субсидируемых кредитов являются в основном сельскохозяйственные организации (90% от суммы принятых к субсидированию кредитов), в 2008 г. их доля была еще выше – 94%. В 2008 г. субсидировалось 18,1 тыс. инвестиционных договоров, заключенных с сельскохозяйственными организациями, на сумму 380,7 млрд. руб., в 2009 г. –12,5 тыс. договоров на сумму 457,4 млрд. руб. и в 2010 г. – 10,3 тыс. договоров. Произошло значительное сокращение числа договоров, но при этом средний размер субсидируемого привлеченного кредита увеличился с 21,1 до 36,7 млн. руб., начиная с 2009 г. субсидироваться стали в основном только крупные проекты.

В связи с этим целесообразным представляется создание многоуровневой системы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе используя возможности кредитной кооперации, поскольку коммерческие банки, нацеленные на увеличение собственной прибыли, кредитуют в основном только крупных эффективных заемщиков. В результате, те районы России, в которых нет средних и крупных кредитоспособных организаций, не имеют возможности привлечь финансовые ресурсы на социально-экономическое развитие своих сельских территорий. Кроме того, для развития рыночного механизма кредитования в сельском хозяйстве необходимо создание конкурентной среды, поскольку в настоящее время ОАО «Россельхозбанк» является бесспорным монополистом на рынке кредитования АПК.

В 2009-2010 гг. для сохранения доступности кредитов в условиях кризиса был реализован ряд мер в АПК. Среди них можно выделить такие, как субсидирование по кредитам, полученным на рефинансирование ранее взятых инвестиционных кредитов; увеличение возмещаемой из федерального бюджета части ставки рефинансирования с 2/3 до 80% и до 100% для стимулирования развития молочного и мясного скотоводства; увеличение уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» и дополнительное выделение средств из федерального бюджета в связи с засухой в 2010 г., а также ряд других мер. Все принимаемые в настоящее время меры по стабилизации ситуации в аграрном секторе крайне необходимы и актуальны, но они требуют совершенствования, расширения и систематизации с целью обеспечения устойчивого развития АПК России.

Результаты реализации Государственной программы показывают, что взятый курс на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства нужно углублять и развивать. Для этих целей возможно использование как средств стабилизационного фонда, так и эмиссионных ресурсов для производства продовольствия без увеличения инфляции. Повышения инфляции не происходит, если государственные расходы направляются на восполнение коммерческого спроса и если эмитируемые средства используются строго по целевому назначению для инновационных проектов.

Таким образом, для развития сельского хозяйства необходимо сочетание нескольких факторов: эффективное государственное регулирование, направленное на защиту отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя, ориентированное на техническую и технологическую модернизацию отрасли, применение инновационных технологий, имеющего тенденцию к усилению государственной поддержки сельхозпроизводителей; целевое бюджетное финансирование АПК при условии жесткого контроля за процедурой предоставления средств и квалифицированный менеджмент. Для достижения финансовой стабилизации сельхозтоваропроизводителей в условиях рыночной экономики крайне важно грамотное использование возможностей кредитного механизма, способного удовлетворить потребности аграрного сектора не только в краткосрочных, но и в инвестиционных ресурсах. Также важно усиление роли государства как гаранта в целях стимулирования участия рыночных институтов финансового посредничества в процессе финансово-кредитного обеспечения отрасли.

РЕЗЮМЕ. Проанализированы финансово-экономические результаты сельскохозяйственного производства, охарактеризовано инвестиционное развитие отрасли, представлен анализ долгосрочного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рассмотрены вопросы оснащения отрасли сельскохозяйственной техникой. Выявлены тенденции инвестиционного развития отрасли. Предложены меры, направленные на повышение технической и технологической модернизации сельского хозяйства.

Список использованных источников:

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. М.: Минсельхоз России, 2007.

- Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2009 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

- Российский статистический ежегодник 2009 г., 2010 г.

- www.mcx.ru (Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации).

- www.gks.ru (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики).

Статья опубликована в журнале «АПК: экономика, управление», № 11, 2011 г.

www.mcx.ru; по данным Национального доклада «О ходе реализации в 2009 г. Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» и авторским расчетам

www.mcx.ru

www.gks.ru