Оглавление: Введение

| Вид материала | Литература |

Содержание3. Основная часть: Подвиг командора |

- Лабунец Ольга Юрьевна мытищи 2009 г. Оглавление Введение 3 Использование видеофильмов, 263.17kb.

- Курносов Владимир Анатольевич Волжск 2007 Оглавление Введение 3-5 Глава I. Юродство, 355.39kb.

- Оглавление: Оглавление, 283.26kb.

- Оглавление: Оглавление, 282.34kb.

- Крупнова Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы моу «сош №64» Новокузнецк,, 182.83kb.

- Оглавление часть I введение, 2389.31kb.

- Оглавление введение, 131.75kb.

- A. A. Залевская введение в психолингвистику оглавление, 6352.93kb.

- Оглавление Введение, 421.22kb.

- Оглавление. Введение, 710.54kb.

МОУ «Араданская ООШ»

Оглавление:

- Введение

- Вступление

- Основная часть: Подвиг командора

- Заключение

- Литература

Введение

Есть высокие человеческие поступки, которые по красоте своей и значимости остаются в сознании поколений наравне с великими шедеврами искусства…

Изучив и проанализировав материалы экспедиций русских мореплавателей, изучавших восточные окраины Российского государства можно уразуметь прошлое России и соизмерить его с настоящим, отыскать в том прошлом красивых, чистых, честных и, увы невезучих людей и дать им вторую жизнь в дне сегодняшнем. Они могут быть настоящими героями у современных подростков.

2. Вступление

23 декабря 1725 года последовал указ о назначении экспедиции, а 6 января 1735 года, за 3 недели до своей смерти, Пётр I собственноручно написал инструкцию Витусу Берингу следующего содержания:

"Надлежит на Камчатке или в другом там месте сделать один или два бота с палубами.

На оных ботах возле земли, которая идёт на Норд и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля часть Америки.

И для того искать, где оная сошлась с Америкой: и чтоб доехать до какого города Европейских владений, или ежели увидят какой корабль Европейской, проведать от него, как оной кюст называют, и взять на письме и самим побывать на берегу и взять подлинную ведомость и, поставя на карту, приезжать сюды."

Этот приказ и положил начало открытию русскими Америки, так как северо-западная часть американского материка была не исследована, не было карт той местности, и никто не знал, где сходятся Америка с Русской землёй.

3. Основная часть: Подвиг командора

Витус Ионассен Беринг родился в датском городе Хорсенсе, расположенном на берегу живописного фиорда, в семье таможенника. В детстве он был очарован морем и при первой возможности, как его двоюродный брат Сивер, ставший адмиралом русского флота, отправился в плавание на голландском корабле в Ост-Индию. В 1703 году Беринг закончил морской кадетский корпус в Амстердаме, считавшийся тогда лучшим в мире, и был приглашен на русский флот. Ему тогда было 22 года. Беринг участвовал в Азовском походе Петра I, в войне со шведами не Балтике, водил корабли от Белого моря в Балтийское вокруг Скандинавии. Петр I включил его в число тех флотских командиров, которые провели первые русские корабли из Азовского моря вокруг Европы в Петербург. Петр I избрал Беринга на роль руководителя важной восточной экспедиции потому, что был уверен, что именно он сможет довести до конца порученное ему дело. Сослуживцы командора вспоминали, что Беринг не очень любил командовать, распоряжаться, его даже называли нерешительным, медлительным. Но в исполнении своего долга он был непреклонен. Это качество, видимо, и считал Петр I важнейшим для руководства труднейшим предприятием.

6

января 1725 года, император Петр I за три дня до своей смерти собственноручно начертал инструкцию Берингу: "...построить на Камчатке суда и плыть на север, вдоль земли, искать, где она сошлась с Америкой", кроме того, найти дорогу "через Ледовитое море в Китай и Индию". Таким было задание доплыть с запада в Америку и открыть северный морской путь из Европы в Азию. И дано оно было Берингу, офицеру русского флота.

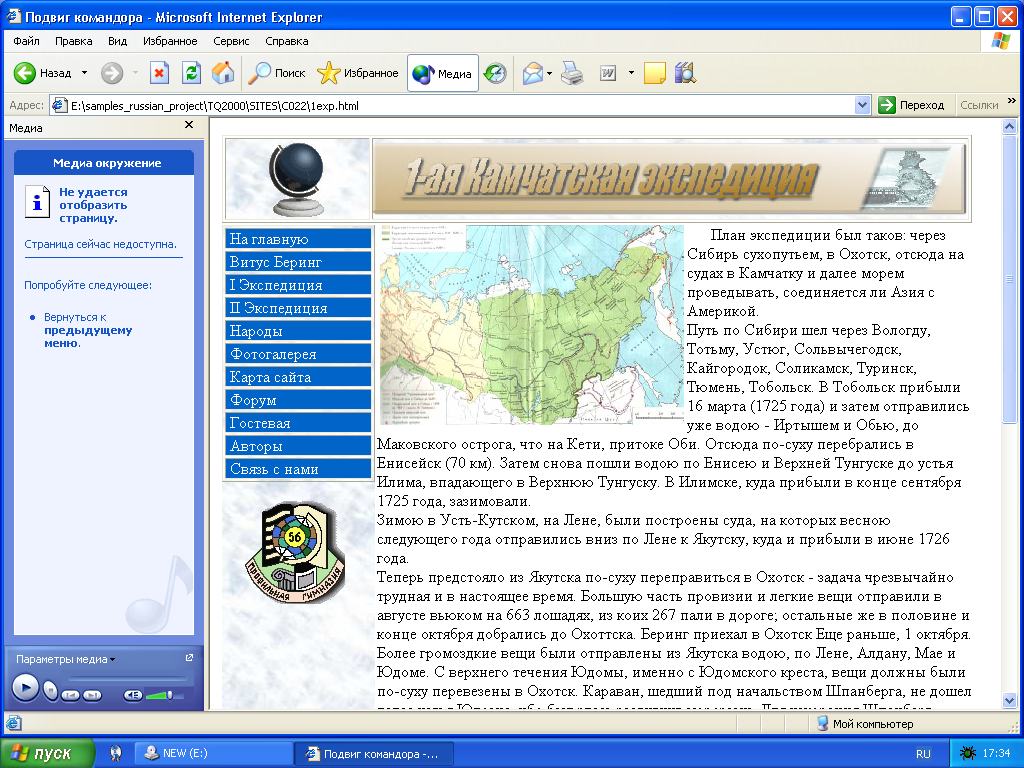

января 1725 года, император Петр I за три дня до своей смерти собственноручно начертал инструкцию Берингу: "...построить на Камчатке суда и плыть на север, вдоль земли, искать, где она сошлась с Америкой", кроме того, найти дорогу "через Ледовитое море в Китай и Индию". Таким было задание доплыть с запада в Америку и открыть северный морской путь из Европы в Азию. И дано оно было Берингу, офицеру русского флота.Медленно двигался обоз экспедиции Беринга из Петербурга до Вологды, потом через Великий Устюг и Соликамск в Тюмень и Тобольск, затем по Иртышу и Оби, волоком на Енисей, затем снова пошли водою по Енисею и Верхней Тунгуске до устья Илима, впадающего в Верхнюю Тунгуску (Ангара). В Илимске, куда прибыли в конце сентября 1725 года, зазимовали. Потом на Лену, там, в Усть-Куте, были построены суда, на которых весной 1726 года экспедиция прибыла в Якутск. Дальше в сухопутный путь до Охотска ушел караван из 663 вьючных лошадей. В конце зимы оставшиеся грузы отправили на 100 нартах, в которые впряглись люди.

Лишь в январе 1727 года экспедиция собралась на берегу Тихого океана, в маленьком Охотске. Там Беринг построил два легких судна. На них он и достиг западного берега Камчатки. На восточный берег грузы и людей доставили собачьи упряжки камчадалов. Уже шел июль 1728 года, когда вновь построенный корабль "Св. Гаврил" вышел из Нижне-Камчатска в открытое море. Он прошел через пролив между Чукоткой и Аляской, но в тумане моряки не увидели берегов. И Беринг 1 марта 1730 года возвратился в Петербург, не имея уверенности в том, что пролив, открытый еще в 1648 году С.И. Дежневым, найден.

Императрице Анне Иоановне он подал доклад с описанием городов и "знатных мест сибирских" и подробную карту пройденных территорий. Поскольку главная цель не была определенно достигнута, верный долгу Беринг подал проект новой экспедиции. Через два года был подписан указ о ней, назначены участники - около 600 человек. Среди ученых, представлявших Российскую академию наук, был студент Степан Крашенинников, ставший затем автором замечательной книги - "Описание земли Камчатки" и академиком. Беринг и его сподвижники совершили далекий путь на восток вторично, стойко перенесли все трудности. В подготовке к новому плаванию прошло 7 лет.

В июне 1740 года в Охотске были закончены постройкой и спущены на воду два пакетбота, "Св. Петр" и "Св. Павел", каждый по 80 футов длиною, двухмачтовые, поднимавшие по 6000 пудов. На каждом было по 14 небольших пушек. Летом приехали в Охотск де-ла-Кройер и Стеллер – участники экспедиции, один из них, Стеллер, первооткрыватель Стеллеровой коровы – морского млекопитающего, занесённого в Красную книгу как исчезнувшего вида.

Только в июне 1741 года отправились к американским берегам два корабля - "Св. Петр" и

"Св. Павел". Первым командовал сам Беринг, вторым - его помощник-штурман лейтенант русского флота Алексей Чириков – талантливый, смелый, широко образованный, обладающий даром исследователя моряк.

Деятельность Беринга во время Второй Камчатской экспедиции вызвала и нарекания моряков, и недовольство Адмиралтейств-коллегии.

Трагедия Беринга была не в том, что он шел на поводу у обстоятельств, а в том, что он неизменно подчинялся только тем из них, которые противоречили здравому смыслу.

Перед отплытием 4 мая 1741 года в каюте Беринга на рейде Петропавловской гавани проходило совещание. Беринг вынес на обсуждение план предстоящего плавания, имевшего целью отыскание берегов Америки. Подбил Беринга на это Людовик Делиль де ла Кройер – один из офицеров Беринга, участвовавших в экспедиции. Дело в том, что одним из заданий экспедиции было доказать или опровергнуть существование некой Земли Гамы и в руководство была положена злополучная карта Делиля де ла Кройера, на которой нанесена фантастическая Земля Гама, существование коей уже было опровергнуто плаванием Шпанберга 1739 года. Несмотря на убеждение всех экспедиции, что новые земли нужно искать к востоку от Камчатки, было решено идти из Петропавловска до широты 46° и, если там не окажется искомой Земли Гамы, то отсюда следовать на восток. Впоследствии спутники Беринга приписывали все неудачи этим неправильно выбранным курсам. На том же совете было решено, когда достигнут земли (очевидно, Америки), идти вдоль нее к северу до 65°, а затем повернуть на запад "и увидеть Чукотскую землю, чтоб известно было, сколько меж Америкою и Чукотскую землями расстояния, и оттуда возвратиться в здешнюю гавань". Рассчитывали вернуться в конце сентября. Чириков тут же высмеял доводы Делиля и был, несомненно, прав. Тем не менее, Беринг не внял предупреждению Чирикова. Экспедиция направилась из Петропавловска не прямым курсом на восток и потеряла 3 недели. На её исходе все участники убедились в том, что Земля Гама – вымысел. «…Кровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в результате чего рисковали жизнью и добрым именем. По (её) вине … почти половина нашей команды погибло напрасной смертью», - писал помощник Витуса Беринга К.В. Ваксель.

В течение двух недель два корабля плыли вместе, но густой туман, белой пеленой покрывший море, разлучил моряков, корабли потеряли друг друга и можно говорить о судьбе каждого из них.

Карты со злополучной Землёй Гамы были убраны подальше и на «Святом Павле», под командованием А. Чирикова предстояло самим создать новую карту, заполнив чистый лист лишь с размеченной сеткой долгот и широт. Чириков на «Святом Павле» повернул на восток и в ночь на 15 июля подошёл к берегам Южной Аляске, не найдя удобной бухты, «Святой Павел» последовал на северо-запад, исследуя побережье материка. Через некоторое время место для стоянки было найдено, 18 июля составитель морских чертежей Абрам Дементьев и 10 матросов взяли с собой компас, сигнальные ракеты, подарки и ушли к берегу на лодке – и не вернулись. После пяти суток томительной неизвестности А. Чириков посылает к берегу ещё одну (последнюю!) шлюпку, на которой – боцман, матрос, корабельный плотник (вдруг потребуется ремонт) и конопатчик. И вновь всё повторилось, как в страшном сне: лодка в тишине скрылась за мысом и исчезла без всяких известий. Через несколько дней с борта «Святого Павла» увидели две индейские пироги. Индейцы, издалека, прокричали приветствие, но к кораблю не подошли. Ещё несколько дней А. Чириков ждал, а за тем вынужден был повернуть в обратный путь. К тому же кончились запасы пресной воды, началась цинга. Было решено возвращаться назад.

Окончательного ответа на вопрос, что же произошло с первыми 15 русскими моряками, высадившимися на южное побережье Аляски, нет до сих пор. Есть лишь отдельные, разрозненные сведения: например, промышленники Российско-американской компании докладывали, что встречали среди индейцев «белолицых и русоволосых, почему было заключено, что они потомки штурмана Дементьева», а вот легенды или предания самих индейцев об этом событии не известны. Словом, это ещё одна из многочисленных историко-географических тайн, ждущая своей разгадки.

О колоссальных трудностях возвращения на Камчатку можно судить только по одному факту: бессильные и исхудавшие матросы не могли стоять у руля – падали. И А. Чириков пошел на беспрецедентное нарушение Морского Устава: приказал вынести на палубу скамейку, и рулевые сидели, вцепившись коченеющими руками в штурвал.

На обратном пути, открыв целый ряд островов, в том числе Кадьяк и некоторые из Алеутских островов, 10 октября «Святой Павел» вернулся на Камчатку Петропавловскую гавань.

Иначе сложилась судьба «Святого Петра». Беринг некоторое время искал своего спутника, а затем решил идти на юг, надеясь или встретить судно Чирикова. Постепенно подымаясь на север, оказались сравнительно в недалеком расстоянии от Алеутских островов, градусов на 5-6 к югу, о чем, однако, не подозревали.

С 12 июля, из опасения наскочить на берег, стали на ночь убирать паруса и ложиться в дрейф и тем только теряли понапрасну время. Наконец, 16 июля, находясь на широте 58°14´, увидели после полуторамесячного плавания берег, высокую сопку и снеговые хребты. Это была гора, которая теперь известна под именем Св. Ильи, одна из высочайших в Северной Америке (5520 м). Стеллер в своем дневнике отмечает, что такой высокой горы он не видел ни в Сибири, ни на Камчатке. Все обратились с поздравлениями к командору, но он, казалось, был равнодушен к своему открытию. Словно предвидя свою печальную участь, он сказал Стеллеру и Плениснеру, когда они оказались одни в каюте: "Мы не знаем, где мы, как далеко от дому и что нас вообще ожидает впереди. Может быть, нас назад не пустит пассатный ветер. Земля нам незнакомая, а для зимовки не хватит провианта". Оставался он, ко всему, мрачным и равнодушным, начинавшаяся цинга не давала ему надежды на возвращение.

18-го вечером приблизились к берегу настолько, что видели великолепный лес, росший у самого моря. Берег был ровный, плоский, насколько можно было судить, песчаный. Повернувши на северо-запад, оказались за гористым островом, который был сплошь покрыт "пихтовым" лесом.

Медленно продвигаясь, 20 июля 1741 года утром подошли на расстояние двух миль к северо-западному концу острова, которому дали имя Св. Ильи. Теперь он носит название Кадьяк. До Беринга эти места не были посещены никем из европейцев. Не решившись высадиться на берег, Беринг продолжал плавание на запад вдоль неизвестных берегов. Цинга с каждым днём валила всё новых людей, пресной воды не хватало, и тогда Беринг приказал повернуть назад, к Камчатке.

На обратном пути были сделаны новые открытия – нанесено на карту несколько неизвестных островов, на одном из них русские моряки впервые встретили местных жителей – алеутов. Другому острову Беринг дал имя Шумагина – первого матроса, погибшего от цинги. Разыгравшаяся в океане буря швыряло одинокое судно с волны на волну как «колоду», словно проверяя на прочность корабль и людей. Но вот впереди показалась земля, которую, в начале, моряки ошибочно приняли за Камчатку. Надёжного укрытия по близости не было, и пришлось бросить якорь в открытом море неподалёку от скал. Несколько раз рвались якорные канаты. Очередная океанская волна с силой приподняла «Святого Петра» и швырнула через скалы в сторону берега, и судно, словно по волшебству, оказалось в спокойной бухте. Это счастливое обстоятельство явилось настоящим спасением, после долгих мытарств моряки смогли сойти на берег. Земля, куда прибило «Святого Петра», оказалась одной из группы островов позже получивших название Командорских. Цинга валила людей, и умерло ещё двадцать человек. Продолжать дальнейшее плавание не было ни какой возможности, судно было повреждено. И тогда, было решено зазимовать на острове. Тяжело больной Беринг лежал в одной из землянок, вырытых в песках. Он попросил засыпать себя ещё песком, считая, что так будет теплее. Но никто уже не мог ему помочь, и 8 декабря 1741 года Витус Беринг умер. Спустя 250 лет была организована экспедиция, которая нашла могилу Беринга, и он был перезахоронен во Владивостоке.

К концу зимы из семидесяти пяти человек экипажа в живых осталось 45 человек. Весной было решено продолжать плавание. «Святой Пётр» для этой цели оказался не пригодным, и поэтому его пришлось разобрать. Чтобы взамен построить небольшое судно (длиной 10 м). среди оставшихся в живых матросов корабельных плотников не нашлось. Но тем не менее судно было построено. Руководил постройкой простой казак Савва Стародубцев, которому приходилось видеть, как это делают. Вместе с двадцатью помощниками он успешно справился с работой. 9 августа 1742 года судно было спущено на воду, а 26 августа оставшиеся в живых участники экспедиции Беринга благополучно доплыли до Охотска.

Экспедиция Беринга и Чирикова положила начало освоению русскими северо-западной Америки. Одним из пионеров освоения Русской Америки был Григорий Иванович Шелехов. В 1784 году первая партия русских, среди которых были промышленники, купцы, мастеровой люд, прибыли на Кадьяк. В последствие, была создана русско-американская компания, штаб квартира которой размещалась в Иркутске.

Заслуга экспедиции В. Беринга и А. Чирикова состоит в том, что они составили первые карты северо-западной Америки. Первая и Вторая Камчатские экспедиции провели обширные географические наблюдения и чрезвычайно точные для этой эпохи картографические работы. Знаменитый английский кругосветный мореплаватель Джеймс Кук, побывавший в тех же водах в конце XVIII в., отозвался о них так: «Я должен воздать справедливую похвалу памяти почтенного капитана Беринга: наблюдения так точны и положение берегов означено столь правильно, с теми математическими пособиями, какие они имели, нельзя было сделать ничего лучше. Широта и долгота его определены так верно, что надобно сему удивляться". Тогда-то Кук и предложил назвать легендарный пролив именем Витуса Беринга.

4. Заключение

Андрей Вознесенский в своей опере «Юнона и «Авось» нашёл замечательный гимн любви, обращённый к будущим поколениям:

«Жители двадцатого столетья!

Ваш к концу идёт XX век.

Неужели вечно не ответит

На вопрос согласья человек?...

Аллилуйя возлюбленной паре!

Мы забыли, бранясь и пируя,

Для чего мы на землю попали –

Аллилуйя любви Аллилуйя!

Мы как бы уже с дистанции Времени видим людей, давно ушедших, но столь схожих с нами в своих порывах, страстях, суждениях, муках, радостях и горе… От них гипнотически веет чувством духовности. Сила эта всегда жила в России. Она для нас – жизнь.

Литература:

1.Познавательная энциклопедия Кирилла и Мефодия (том 1, 3)

2. Физическая география материков и океанов. Библиотека «первого сентября». Москва «Первое сентября» 2000 г.

3. Крылова О.В. Уроки географии. Москва «просвещение» 1990 г.

4. Бенькович Т.М. География. Москва «Просвещение» 1995 г.

5. ссылка скрыта