А. М. Мубараков доктор пед наук, профессор. Н. Э. Пфейфер доктор пед наук, профессор пгу им. С. Торайгырова. Н. Е. Тарасовская доктор биологических наук, профессор. Химич Г. З., Хлущевская О. А. Введение в биометрию. Учебное пособие

| Вид материала | Учебное пособие |

| Применив для вычисления ошибки среднего формулу |

- Секция интенсивных методов обучения, 2428.86kb.

- Альманах издан при поддержке народного депутата Украины, 3190.69kb.

- Ветеринария. – 2011. №1(17). – С. 20-21 Нужен ли нам сегодня новый аграрно-технический, 46.59kb.

- Общеобразовательная программа дошкольного образования Авторский коллектив, 5619.19kb.

- Образовательная программа дошкольного образования Москва «Просвещение», 5670.3kb.

- Т. С. Рамазанов доктор физико-математических наук, профессор, Казну им. Аль-Фараби,, 5487.66kb.

- Пояснительная записка, 12621.4kb.

- В. О. Бернацкий доктор философских наук, профессор; > А. А. Головин доктор медицинских, 5903.36kb.

- Д. В. Петров Диапозитивы текста изготовлены в тц сфера, 1451.22kb.

- «Слова о Полку Игореве», 3567.27kb.

Применив для вычисления ошибки среднего формулу

т = [[а]] • К, определите:

а) Оказал ли приведенный отбор существенное влияние на степень устойчивости растений к пыльной головне?

б) Есть ли существенные различия по устойчивости к пыльной головне между линиями?

в) Какие линии вы считаете наиболее перспективными?

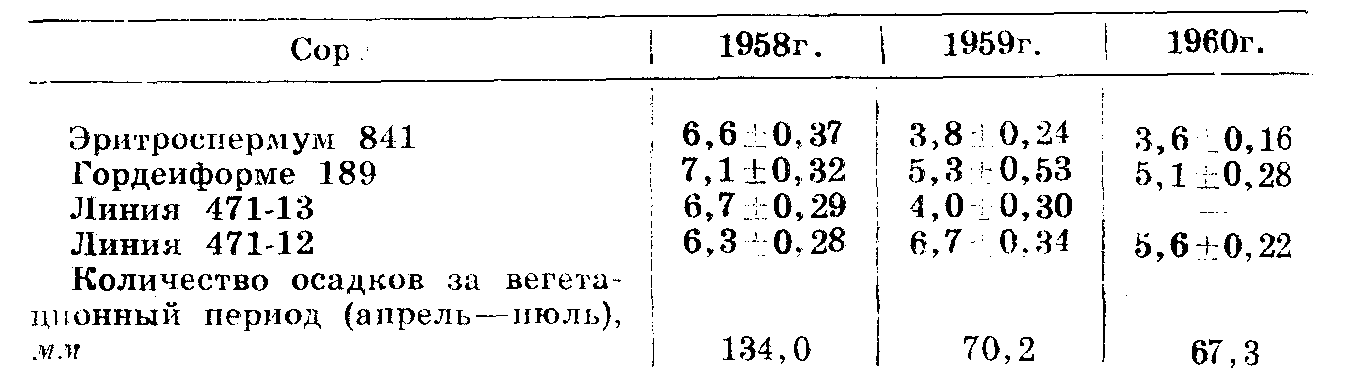

3. В работе А. С. Кудайбергеновой (1971) приведены следующие показатели, характеризующие зависимость количества вторичных корней у пшеницы от сортовых особенностей и количества осадков за вегетационный период (табл.58).

Определите:

а) Достоверность различий по количеству вторичных корней между приведенными в таблице сортами и линиями за каждый указанный год.

б) Достоверность различия между данными за разные годы по каждому из сортов и линий.

Таблица 58

в) Сделайте вывод из данных опыта.

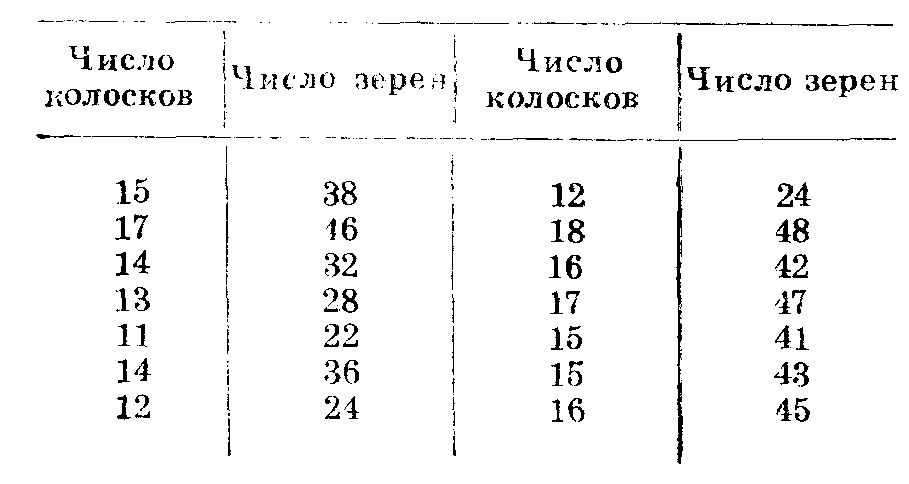

4. Вычислите коэффициент корреляции по таблице 59.

Таблица 59

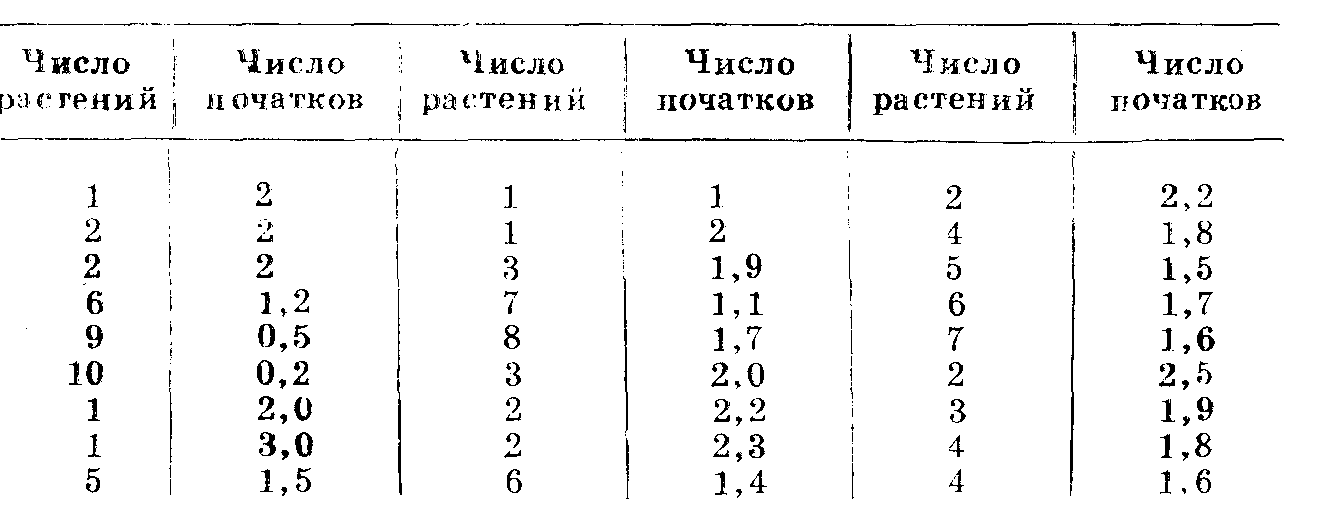

5. Вычислите коэффициент корреляции между числом растений кукурузы в гнезде и числом початков в среднем на 1 растение (табл. 60).

Таблица 60

Какой вывод сделаете вы из этого опыта?

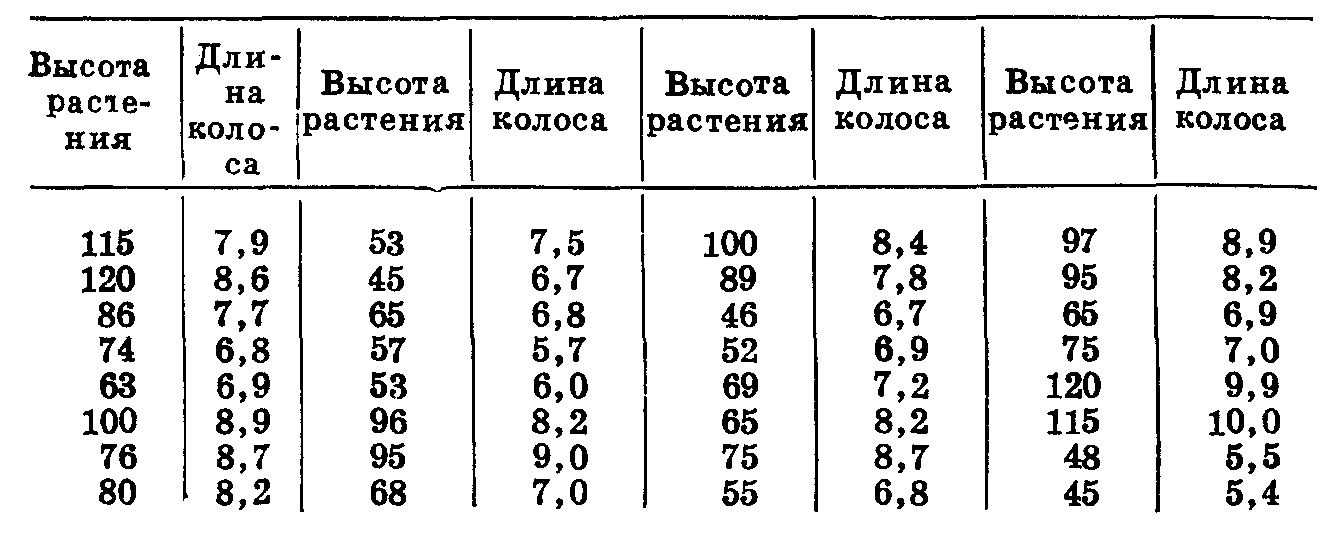

6. Вычислите коэффициент корреляции (табл. 61) между высотой растений пшеницы и длиной колоса (оба показателя даны в см).

Таблица 61

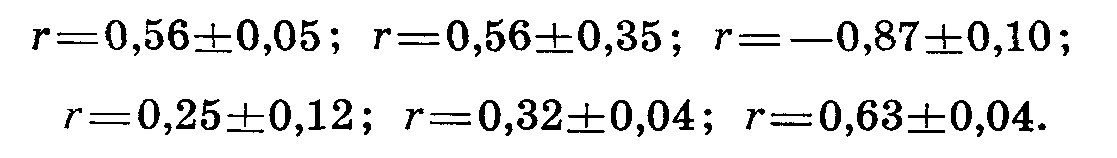

7. При изучении корреляции между признаками получены следующие результаты:

Какие выводы сделаете вы по этим данным?

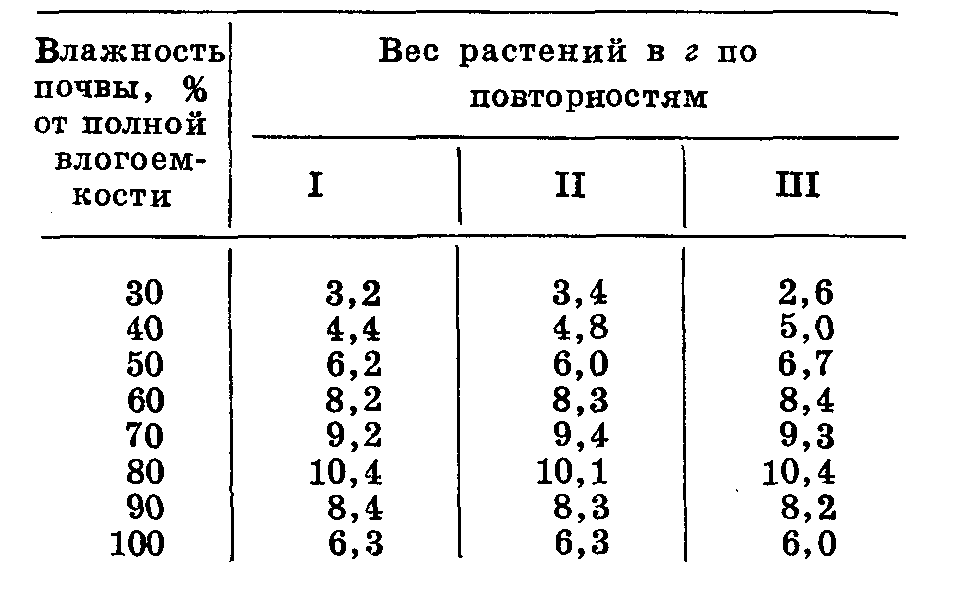

8. Какая зависимость существует между влажностью почвы в вегетационных сосудах и весом растений (табл. 62)?

Таблица 62

Составьте график, используя средние величины. Вычислите корреляционное отношение.

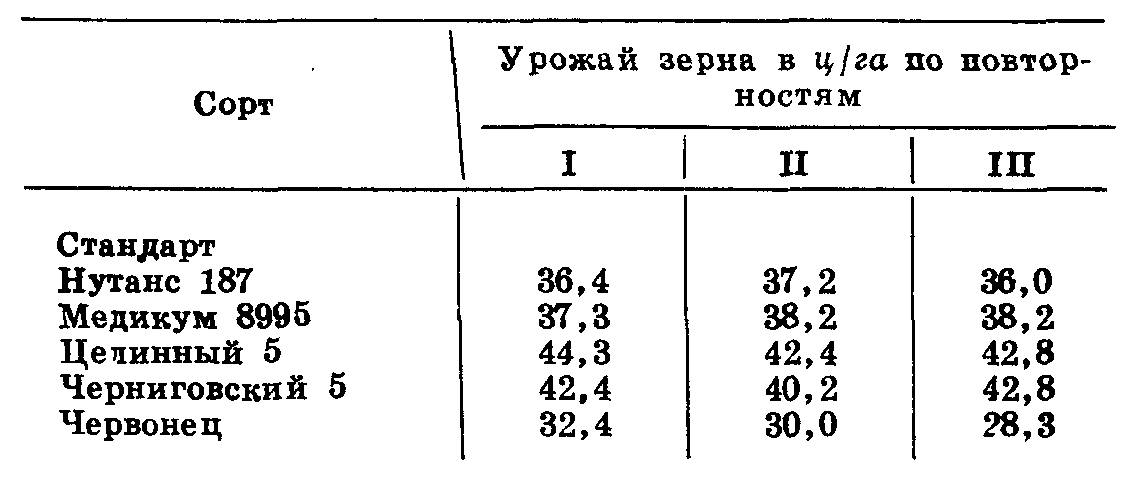

9. При испытании 5 сортов ярового ячменя получены следующие результаты (табл. 63).

Обработайте данные методом дисперсионного анализа.

Какие сорта достоверно отличаются от стандарта по урожайности?

Таблица 63

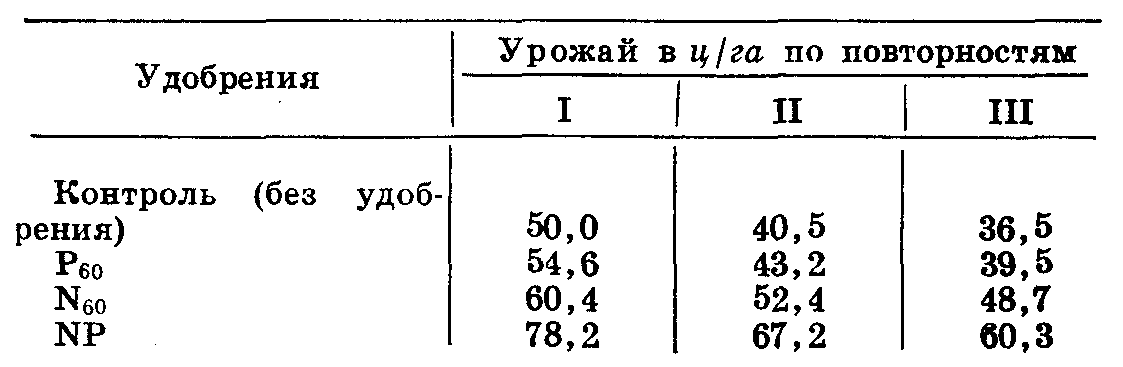

Таблица 64

10. Какое заключение вы можете сделать на основании дисперсионного анализа по опыту (табл. 64)?

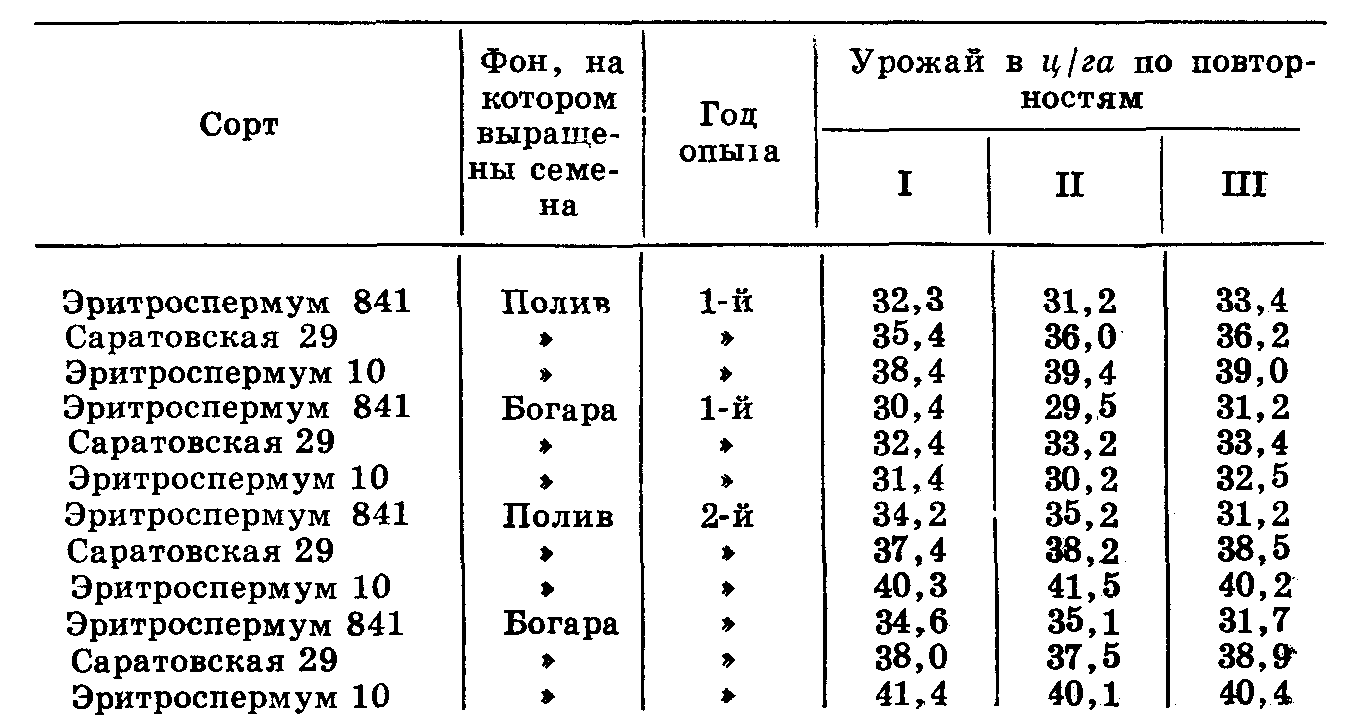

11. На поливном фоне высевались для испытания сорта пшеницы, семена которых были выращены в условиях жесткой богары и на поливной земле. Опыт продолжался два года.

Таблица 65

На второй год посев проведен семенами, полученными в предыдущем опыте, т. е. на поливной земле. На основе дисперсионного анализа сделайте выводы из этого опыта (табл. 65).

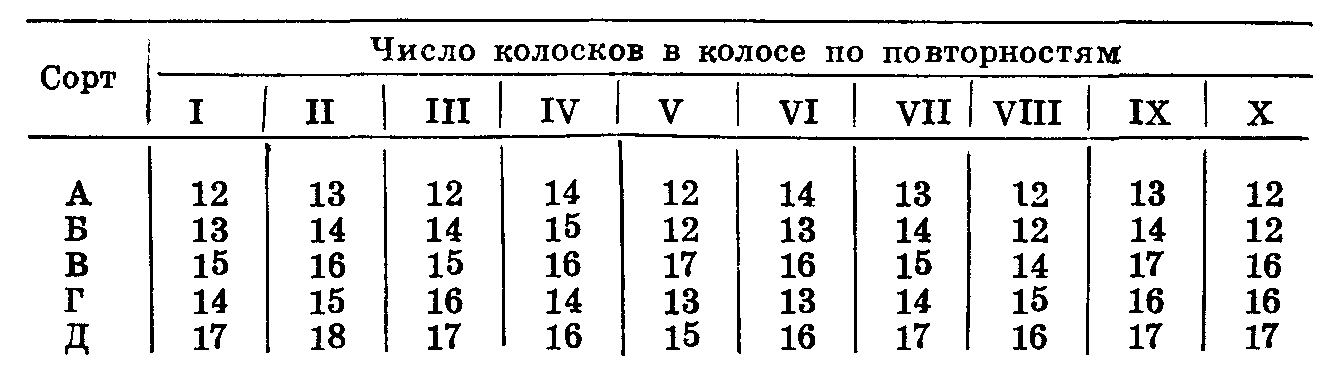

12. Обработайте методом дисперсионного анализа данные по учету количества колосков в колосьях сортов яровой пшеницы (табл. 66).

Между какими сортами вы считаете различия по числу колосков в колосе достоверными?

Таблица 66

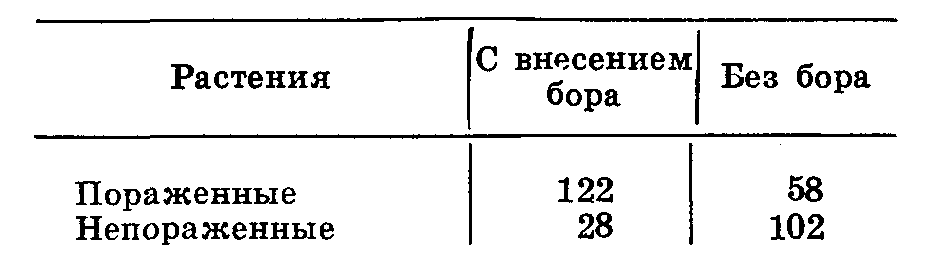

13. Вычислите (по формуле Юла) коэффициент корреляции между применением бора и поражаемостью растений сахарной свеклы сухой гнилью сердечка (табл. 67).

Таблица 67

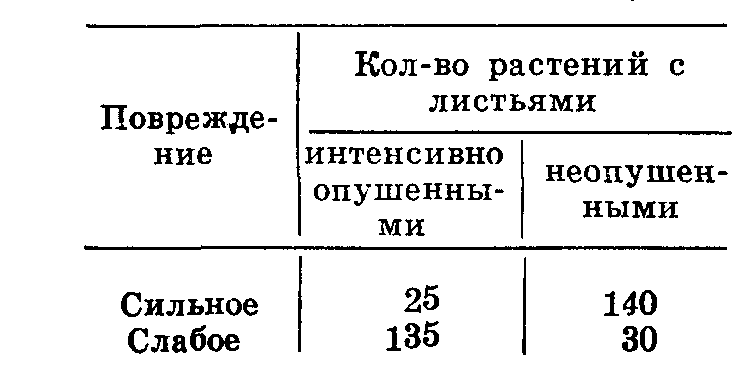

14. Вычислите по формуле Юла коэффициент корреляции между степенью страдания растений пшеницы от песчаных бурь и наличием интенсивного опушения листьев (табл. 68).

Таблица 68

15. Содержание гемоглобина в крови, взятой у взрослых мужчин (n1=30), оказалось равным в среднем 69,8%. Тот же показатель для другой группы мужчин того же возраста (n2=20) составил 64,9%. Определить среднюю арифметическую из этих двух средних..

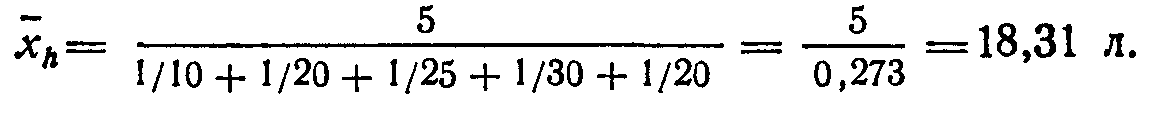

16. Пять доярок в течение 1 ч (60 мин) надоили следующее количество молока: первая—10 л, вторая—20, третья—25, четвертая—30 и пятая—20 л; всего 105 л за 1 ч. Оценим эти итоги с помощью

и

и  h. Получим следующие результаты:

h. Получим следующие результаты:  = (10+20+25+30+20) :5 =21 л;

= (10+20+25+30+20) :5 =21 л;

Разница между

и

и  h весьма заметна. Какая же из этих средних верна?

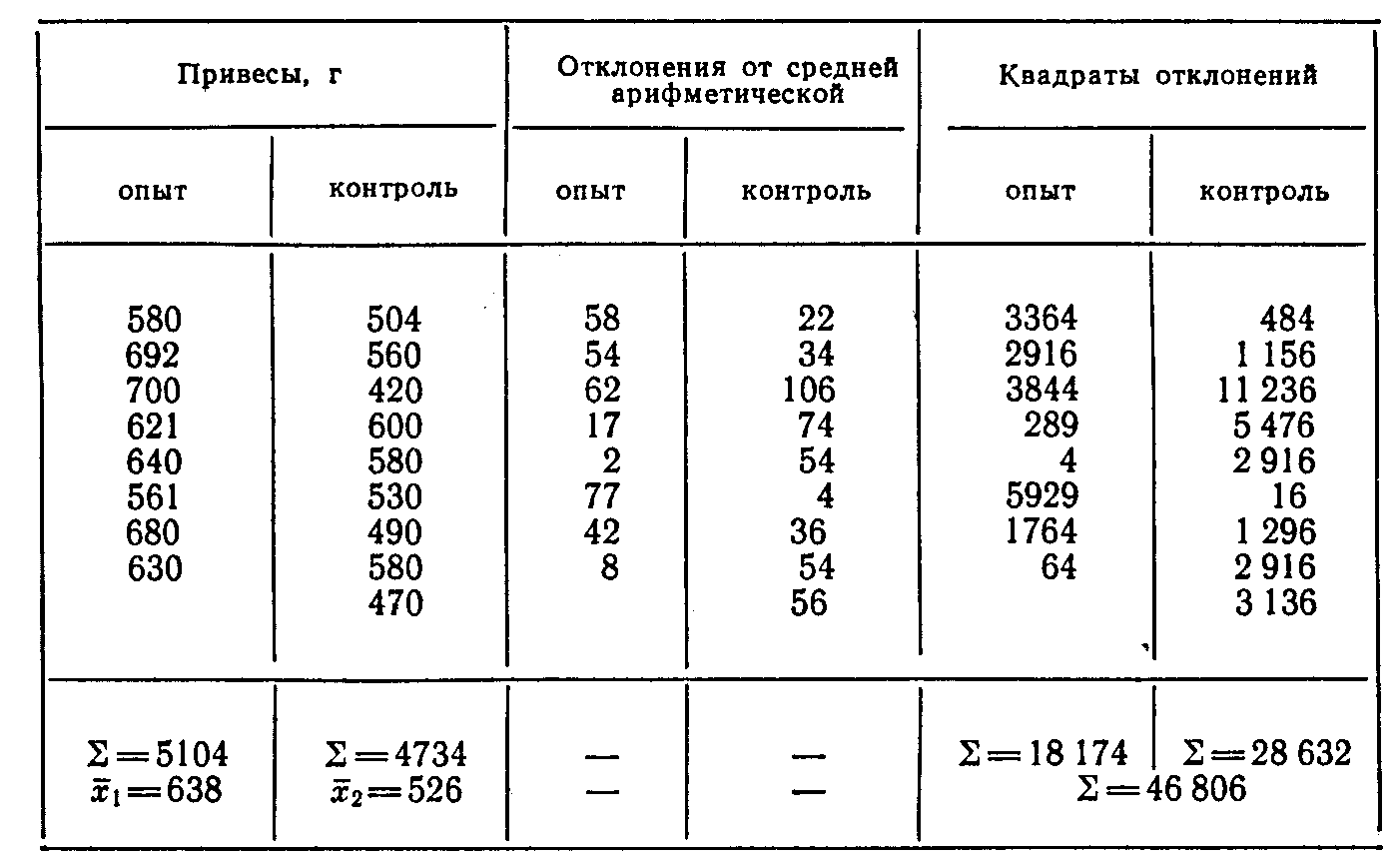

h весьма заметна. Какая же из этих средних верна? 17. Изучали влияние кобальта на массу тела кроликов. Опыт проводили на двух группах животных: опытной и контрольной. Были исследованы кролики в возрасте от полутора до двух месяцев, массой тела 500—600 г. Опыт продолжался полтора месяца. Животных обеих групп содержали на одном и том же кормовом рационе. Однако опытные кролики в отличие от контрольных ежедневно получали добавку к рациону в виде водного раствора по 0,06 г хлористого кобальта на 1 кг живой массы тела. За время опыта животные дали следующие прибавки живой массы тела (табл. 69)

Таблица 69

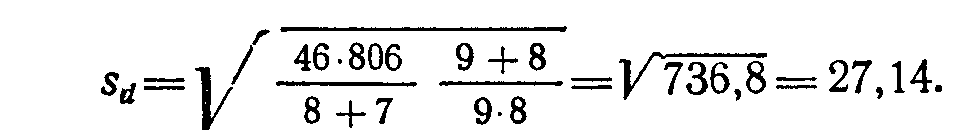

Средние арифметические привесов: в опыте

1=5104/8=638 г, в контроле

1=5104/8=638 г, в контроле  2=4734/9 = 526 г. Разница [

2=4734/9 = 526 г. Разница [ 1-

1- 2] = d =1112 г. Установить, достоверна или случайна эта разница.

2] = d =1112 г. Установить, достоверна или случайна эта разница.

Отсюда 4=112/27,13=4,1. По табл. V Приложений для 1%-но-го уровня значимости и числа степеней свободы й=9+8—2=15 находим /,(=2,95. Так как 1ф>1а1, нулевая гипотеза опровергается на высоком уровне значимости С?<0,01). Разница между средними величинами опыта и контроля оказалась в высшей степени достоверной.

18. В потомстве от скрещивания двух золотистых хомячков с самками-альбиносами того же вида было получено: в первой группе—14 золотистых и 9 особей-альбиносов, а во второй группе— 12 золотистых и 8 особей-альбиносов. Разница между полученными в потомстве золотистыми особями составила 14—12=2 единицы. Определите достоверность разницы.

19. Изучали влияние эндотоксина на выживаемость облученных животных. Результаты опыта приведены в табл. 70.

Таблица 70

Группы животных Выжило Погибло Всего

Контрольная 3(21,4%) 11(78,6%) 14

Опытная 23(63,9%) 13(36,1%) 36

Всего 26 24 50

Доля выживших в контроле p1 = 3/14 = 0,214; в опыте p2 = =23/36 = =0,639. Разница dp = 0,639—0,214=0,425. Нужно найти ошибку этой разницы. В данном случае объемы выборок (n1=14 и n2=36), из которых взяты для сравнения доли животных, различаются более чем на 25%. Определить достоверность изменений.

20. В зверосовхозе, разводящем голубых норок, получено от двух самцов и одной группы самок 20 щенков с различной окраской меха: от почти белого до темно-голубого. Требуется выяснить, какой из производителей дает в потомстве более темную окраску меха. Затруднением при этом является то обстоятельство, что нет способа измерения интенсивности окраски волоса у норок.

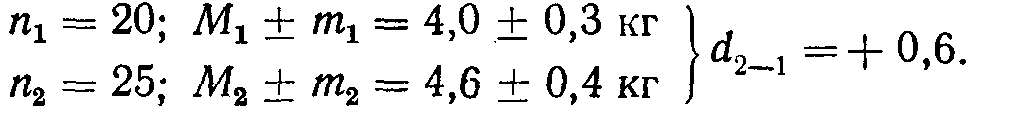

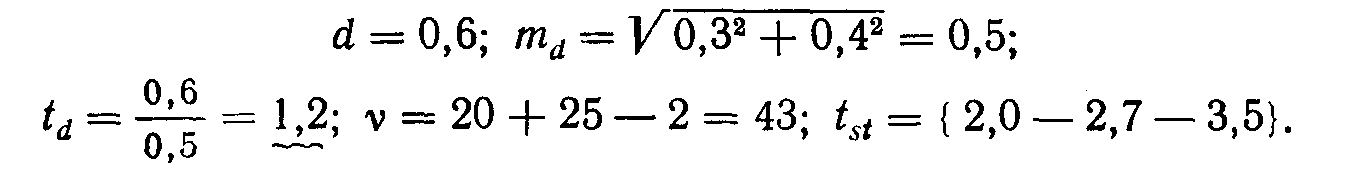

21. Сравнивали вес взрослых индеек двух пород после одинакового откорма. По выборкам получены следующие сводные показатели:

Требуется определить достоверность полученной выборочной разности:

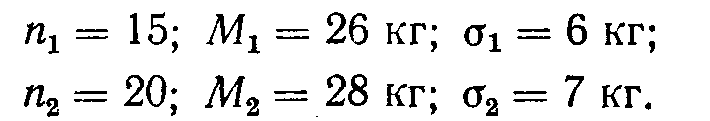

22. Для проверки новой гипотезы о влиянии жирномолочности на мелкоплодность у крупного рогатого скота проведено сравнение живого веса при рождении телят от жирномолочных (1) и жидкомолочных (2) матерей. Первичные данные были следующими:

Проверить правильность новой гипотезы.

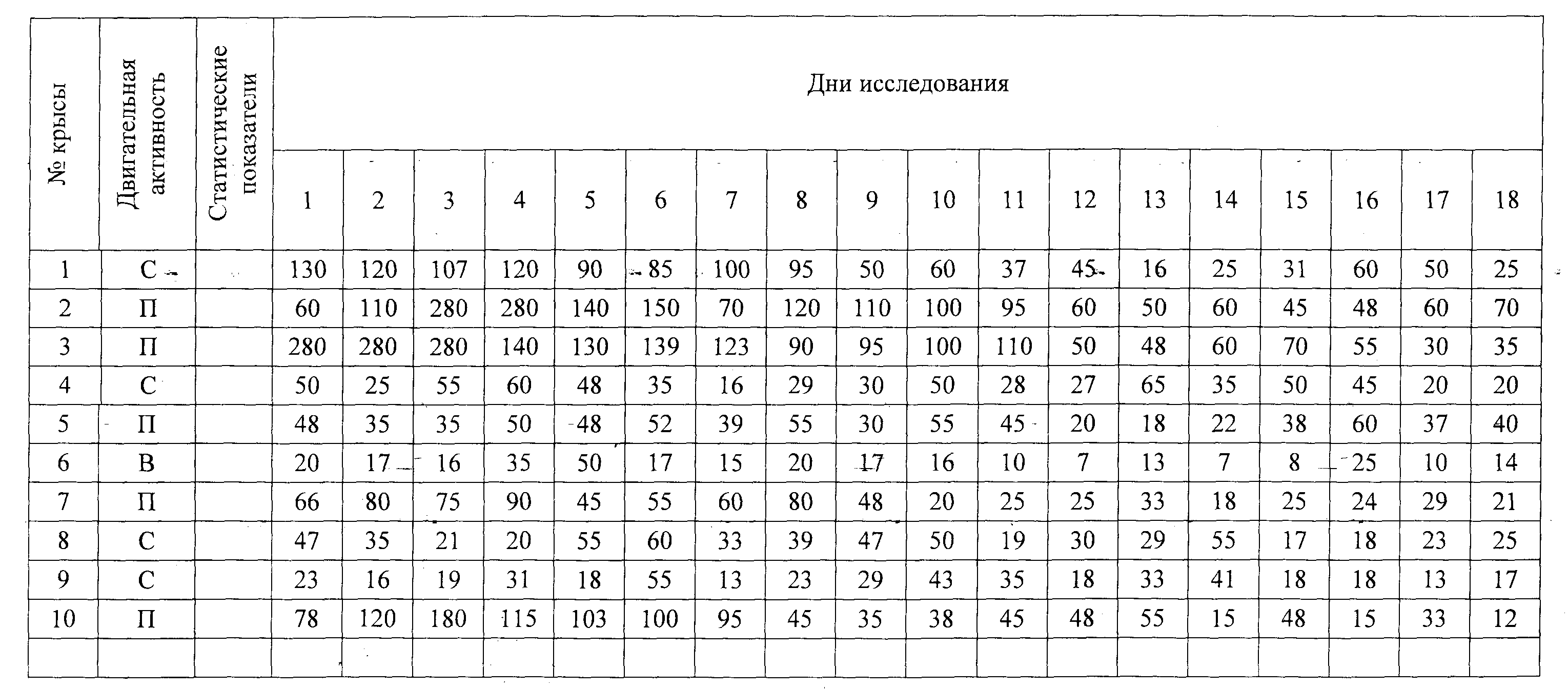

23. У одномесячных грызунов (интактная группа) с разным уровнем двигательной активности формировали навык пространственного ориентирования в водном лабиринте Морриса (ВЛМ) в течение месяца (Табл.1). Навык выработанным считается, если животное достигает по прямой траектории спасительную площадку за 7 секунд. Дайте заключение, когда сформировался условный рефлекс у животных с разным уровнем двигательной активности.

24. Дайте оценку временной динамики обучения интактных трехмесячных разнополых крыс с разным уровнем двигательной активности навыкам пространственного ориентирования в ВЛМ (таблицы 2 и 3).

25. Дайте оценку временной динамики пространственного ориентирования одномесячных разнополых крыс с разным уровнем двигательной активности при хронической свинцовой интоксикации (таблицы 4 и 5)

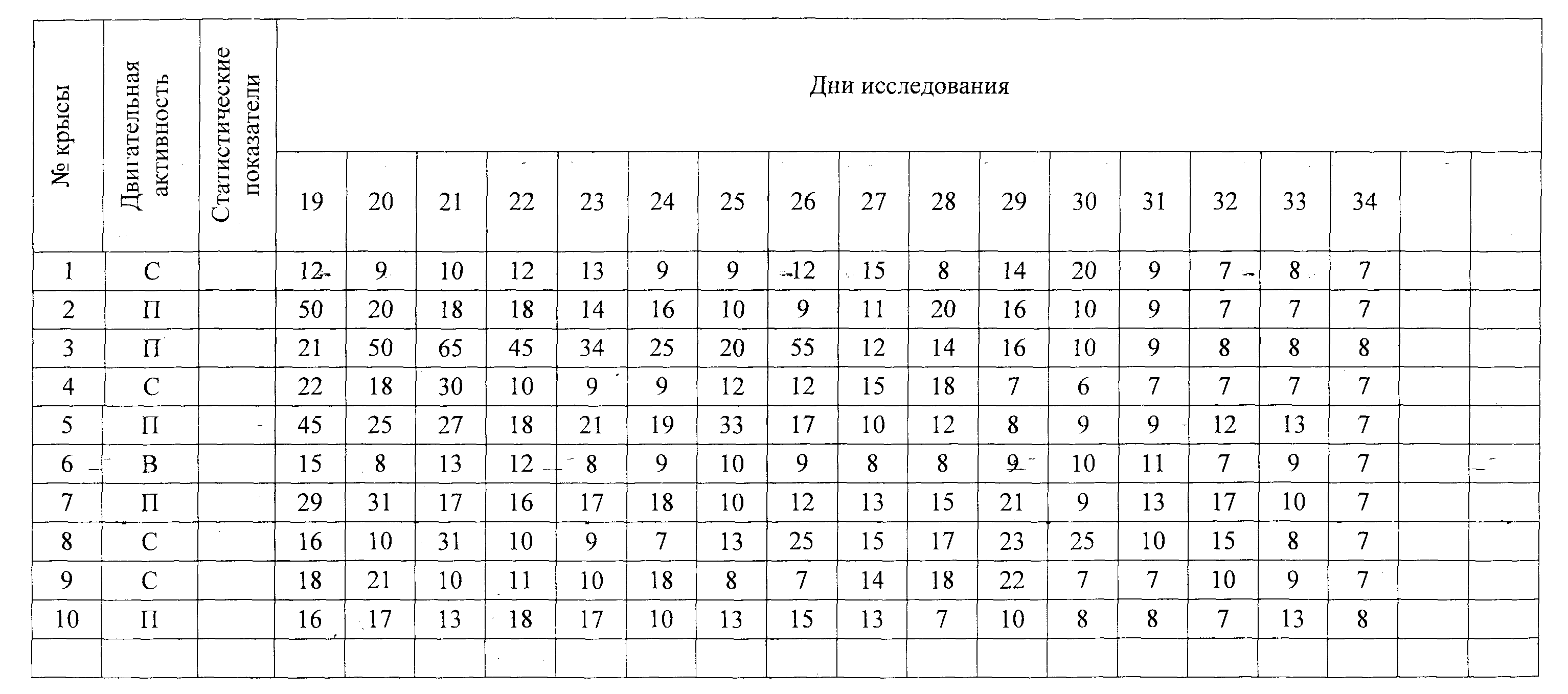

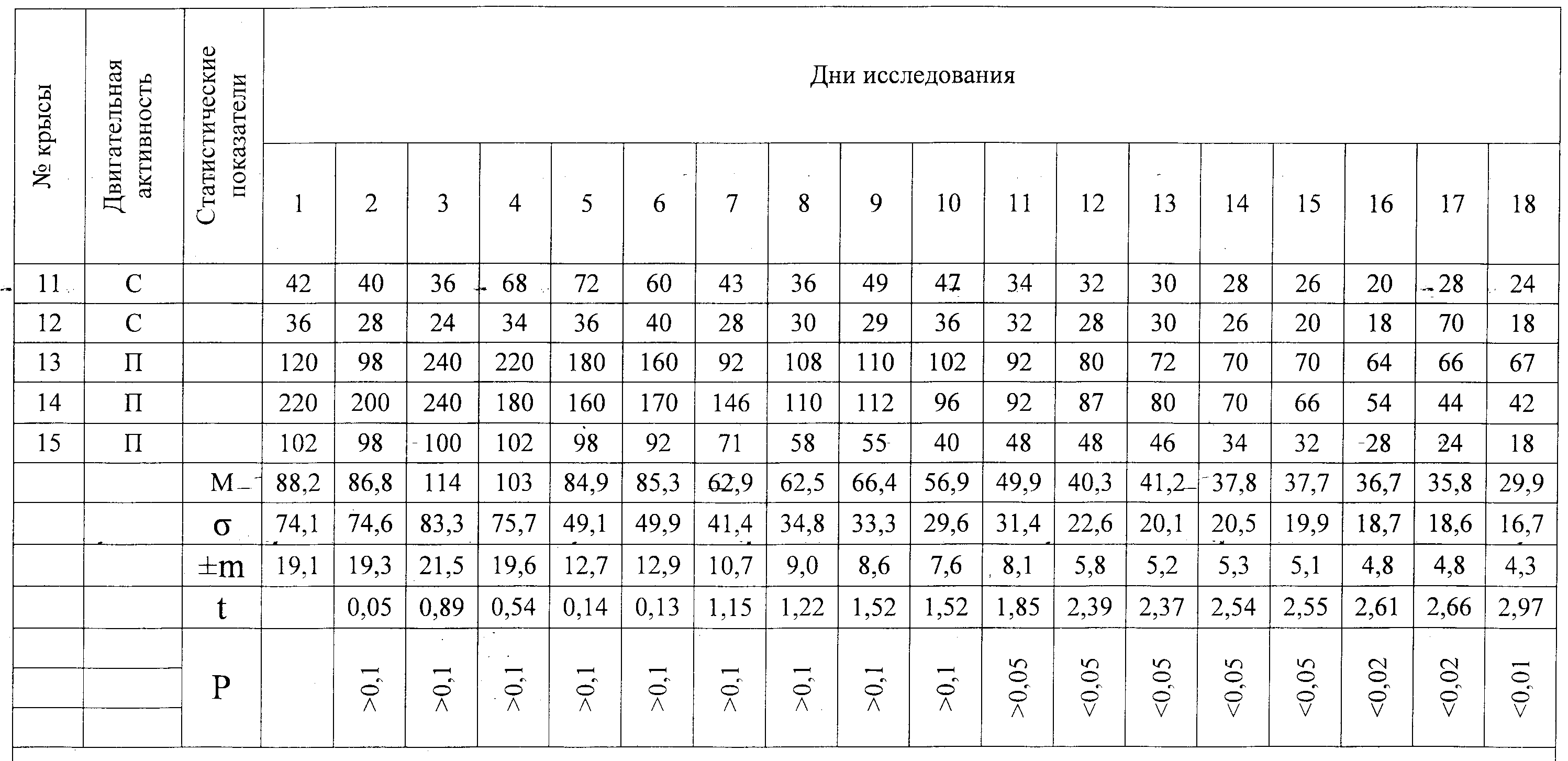

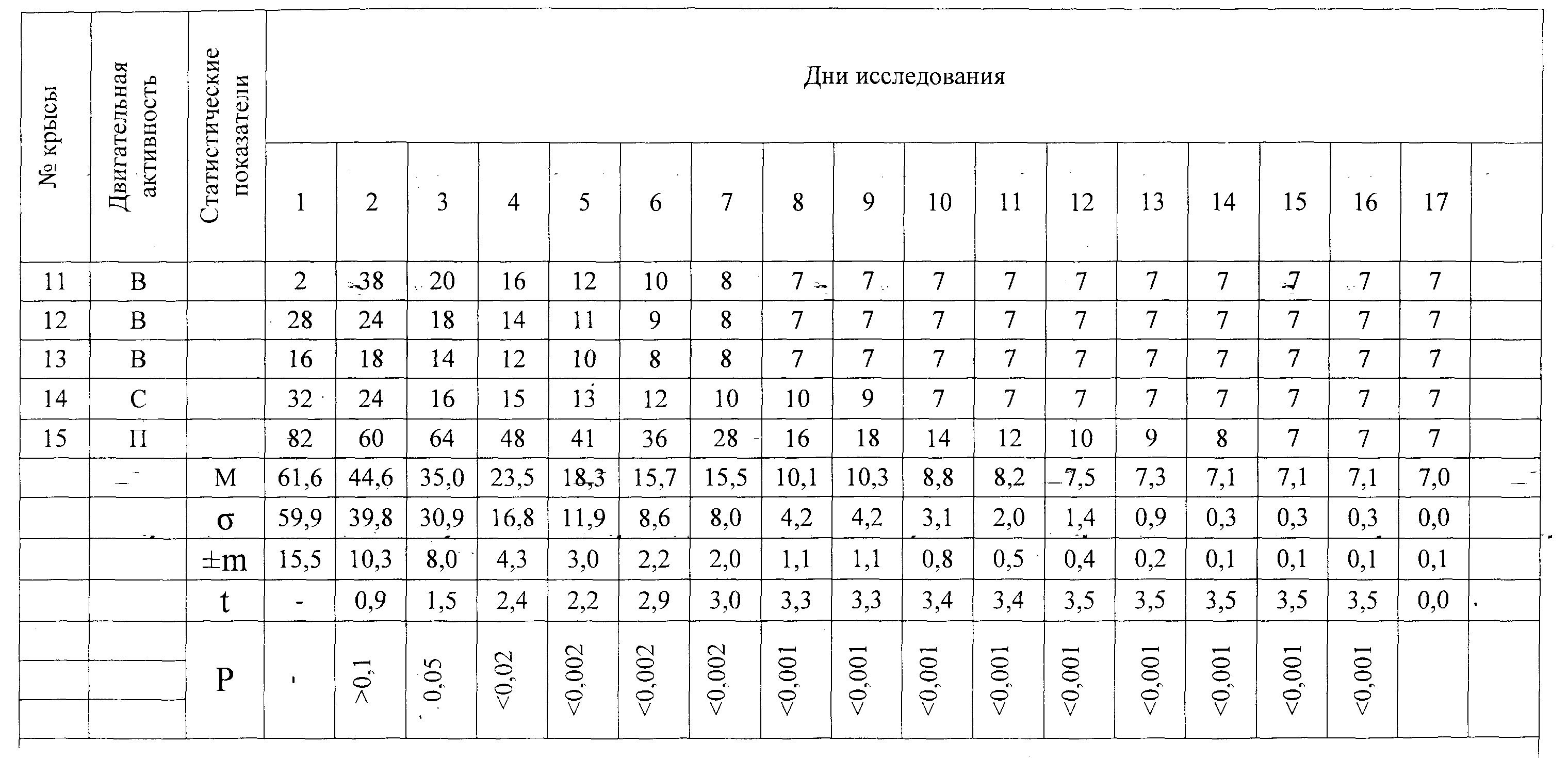

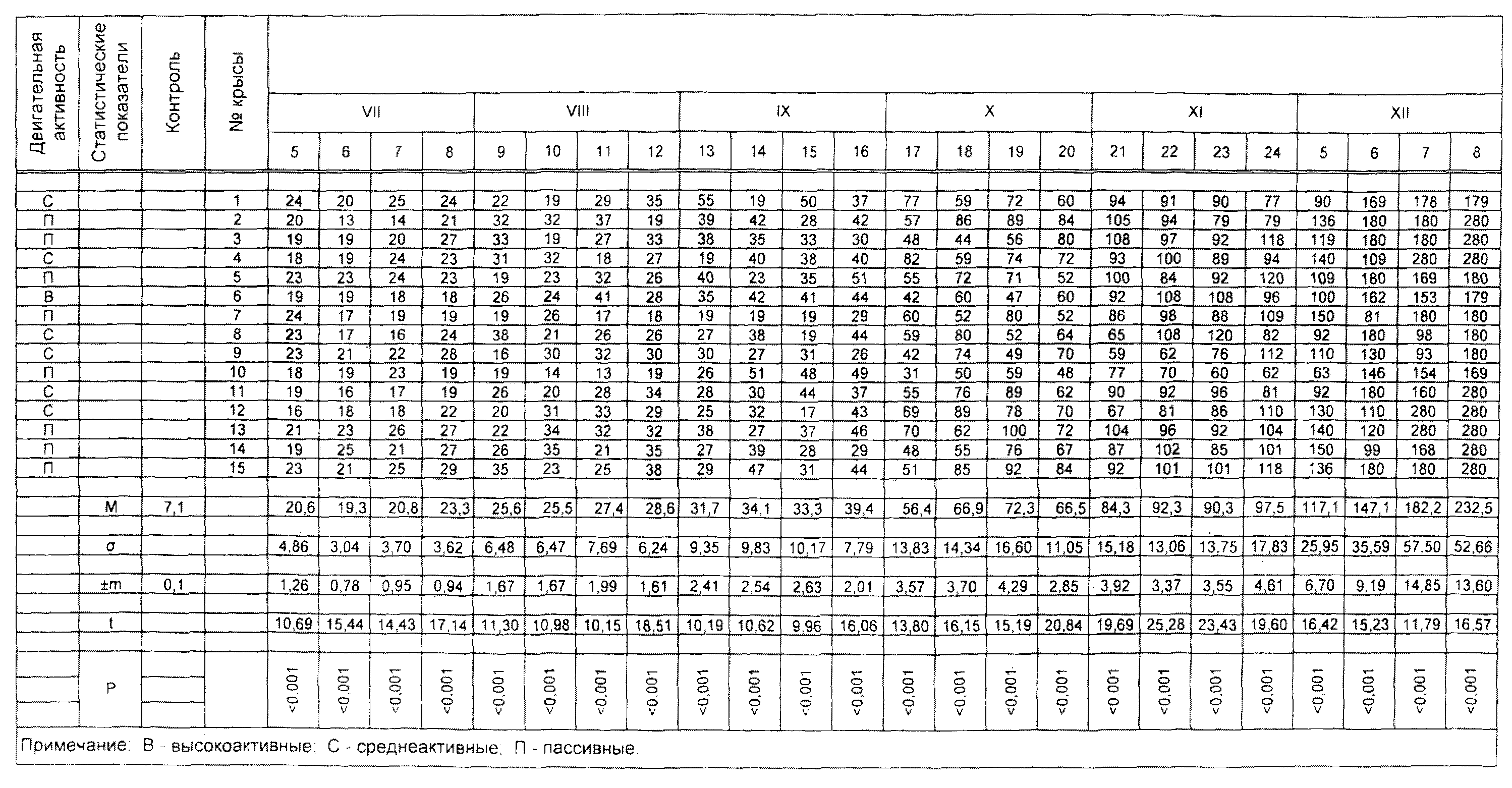

Таблица 1— Временная динамика обучения одномесячных интактных крыс (самки) навыкам пространственного ориентирования в ВЛМ (сек)

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

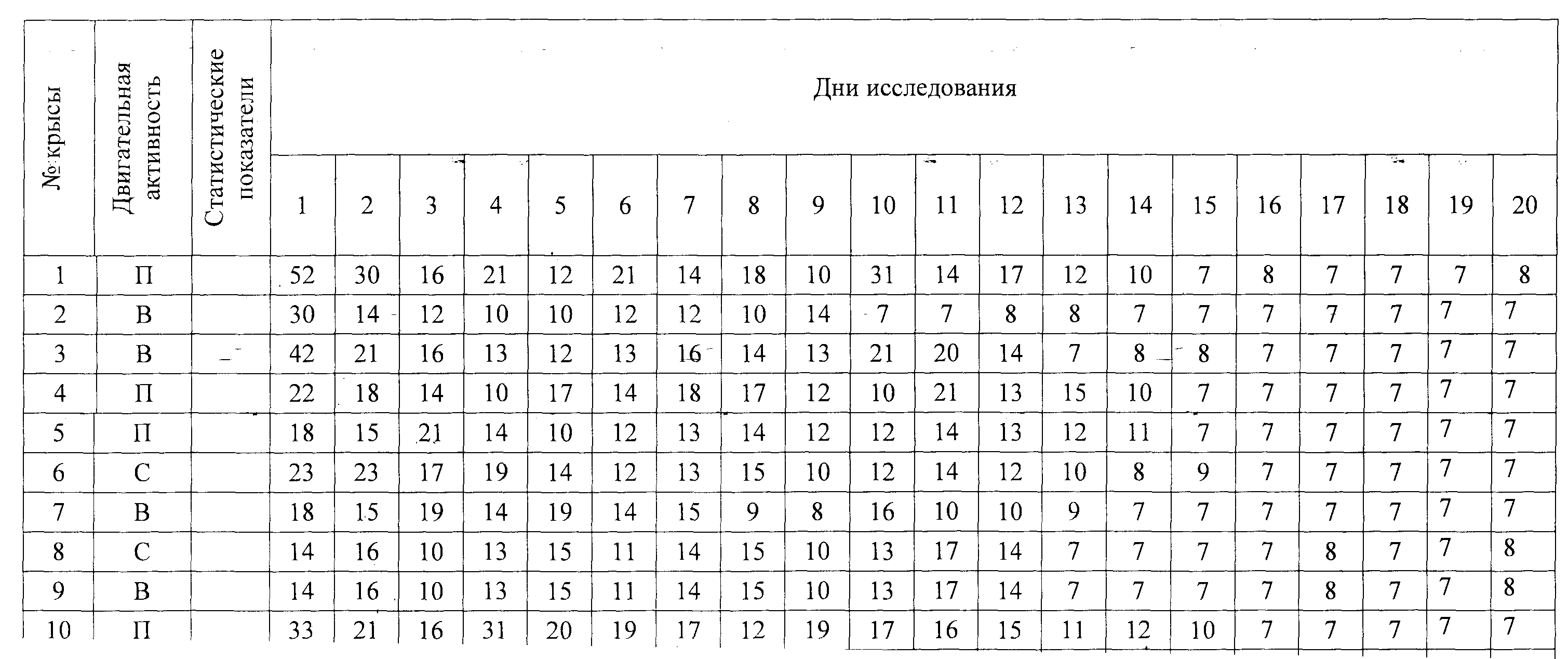

Таблица 2 - Временная динамика обучения интактных трехмесячных крыс (самцы) навыкам пространственного ориентирования в ВЛМ (сек)

Продолжение таблицы 2

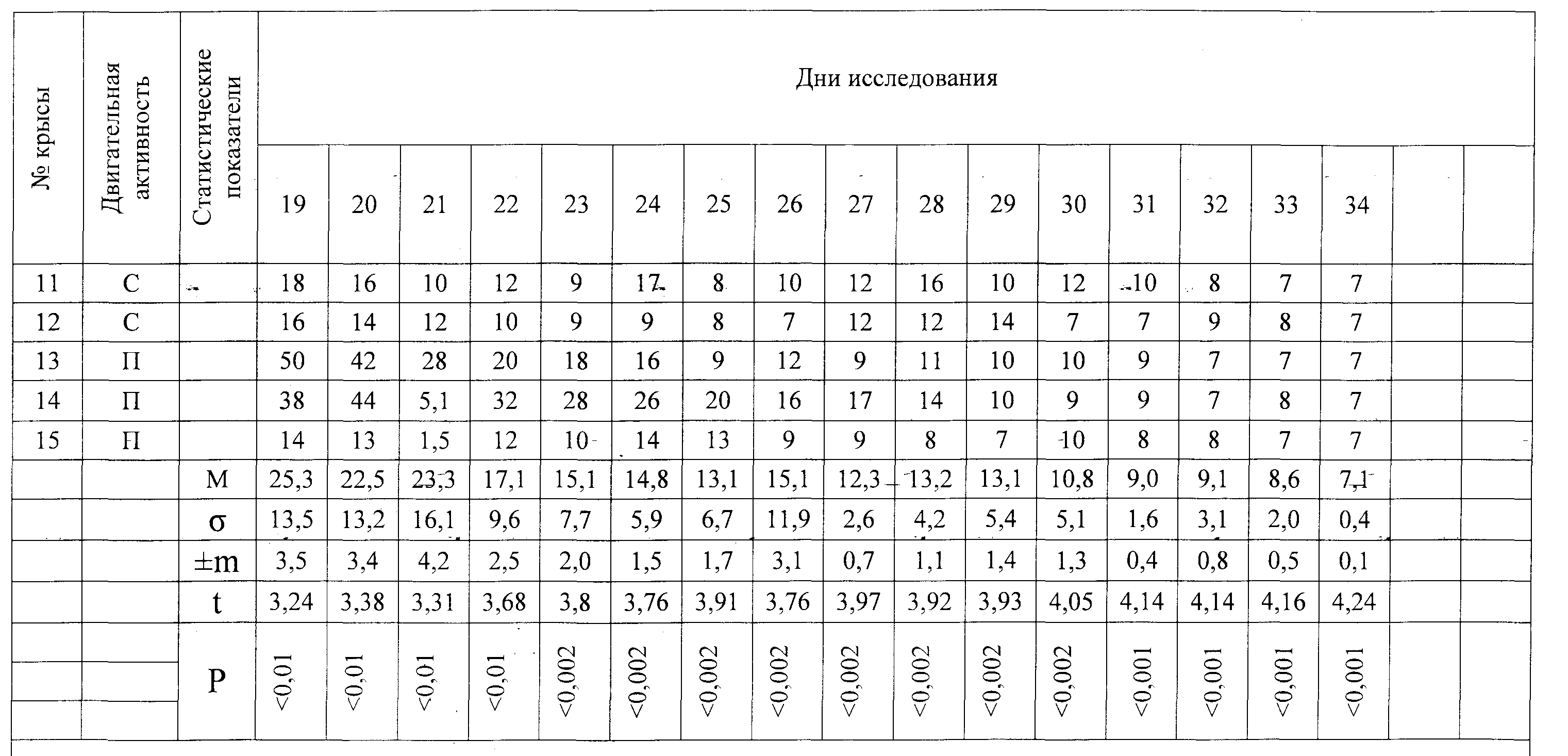

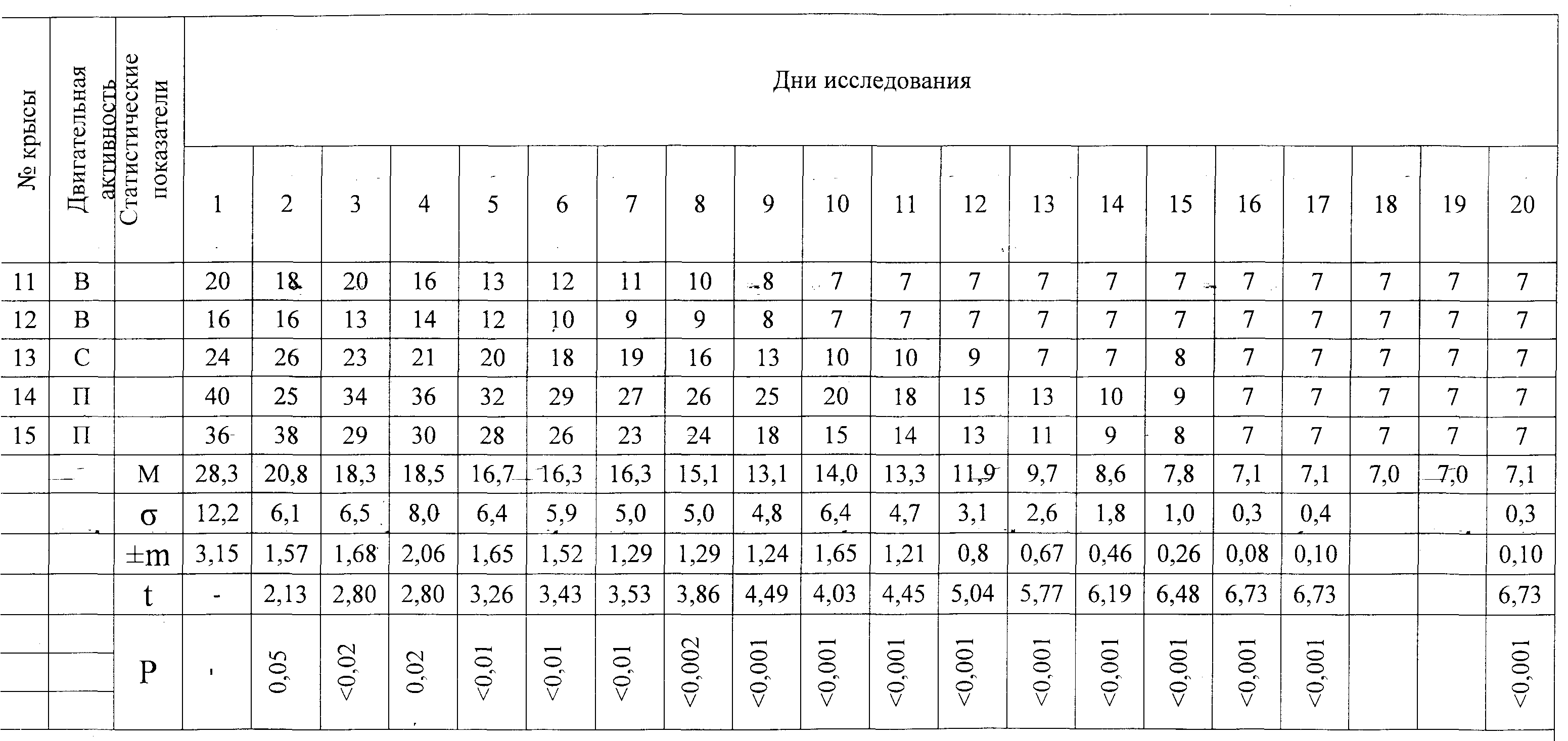

Таблица 3 - Временная динамика обучения интактных трехмесячных крыс (самки) навыкам пространственного ориентирования в ВЛМ (сек)

Продолжение таблицы 3

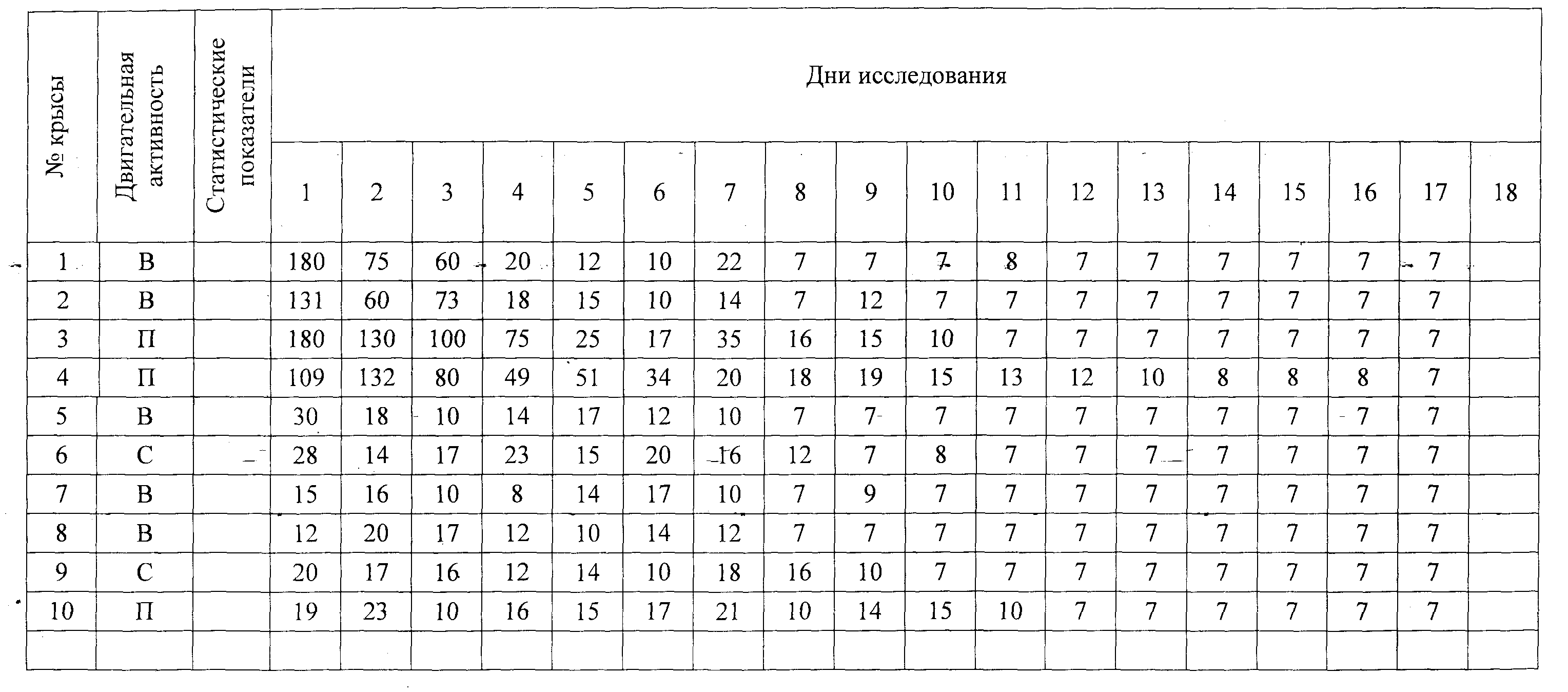

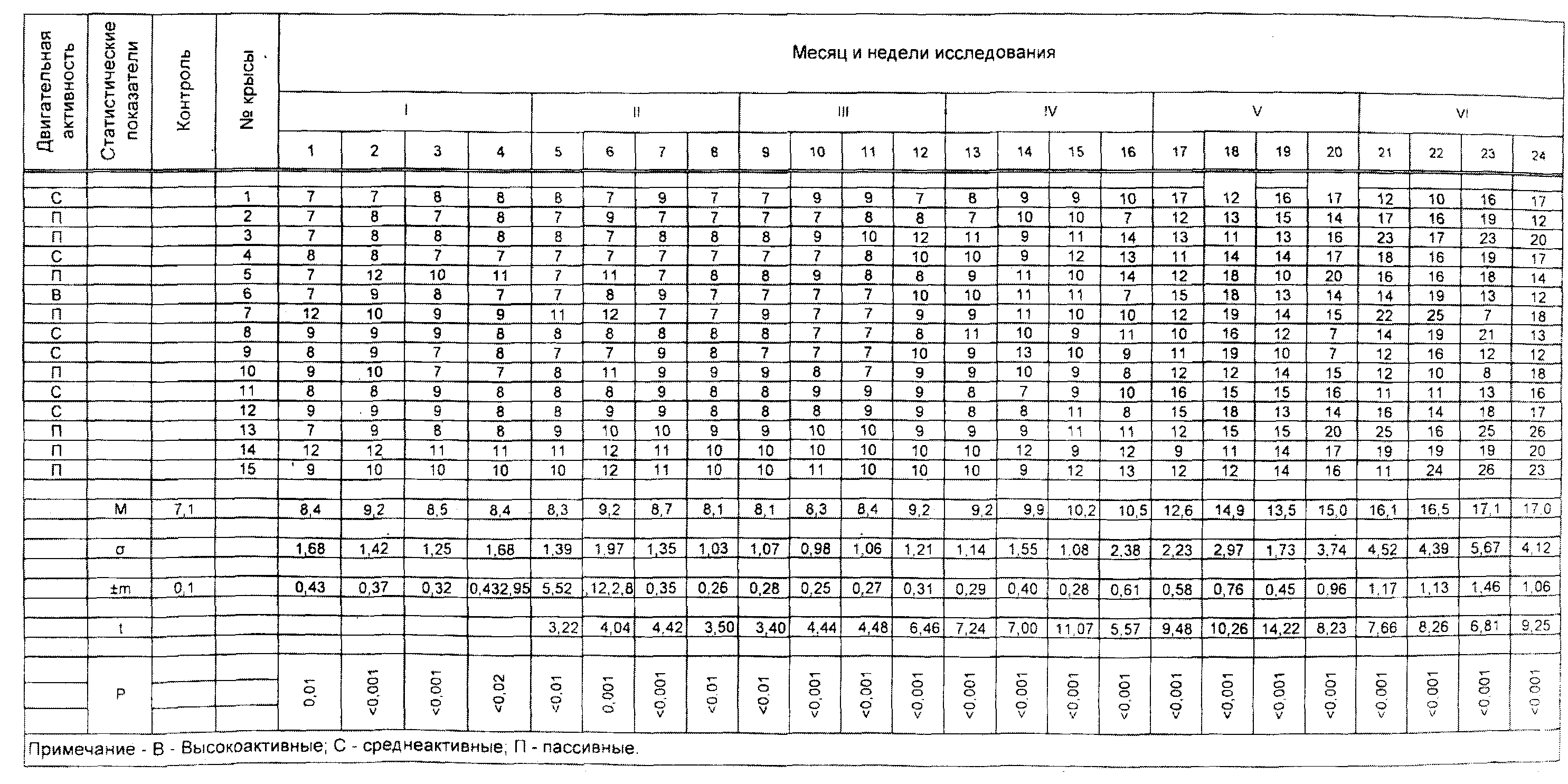

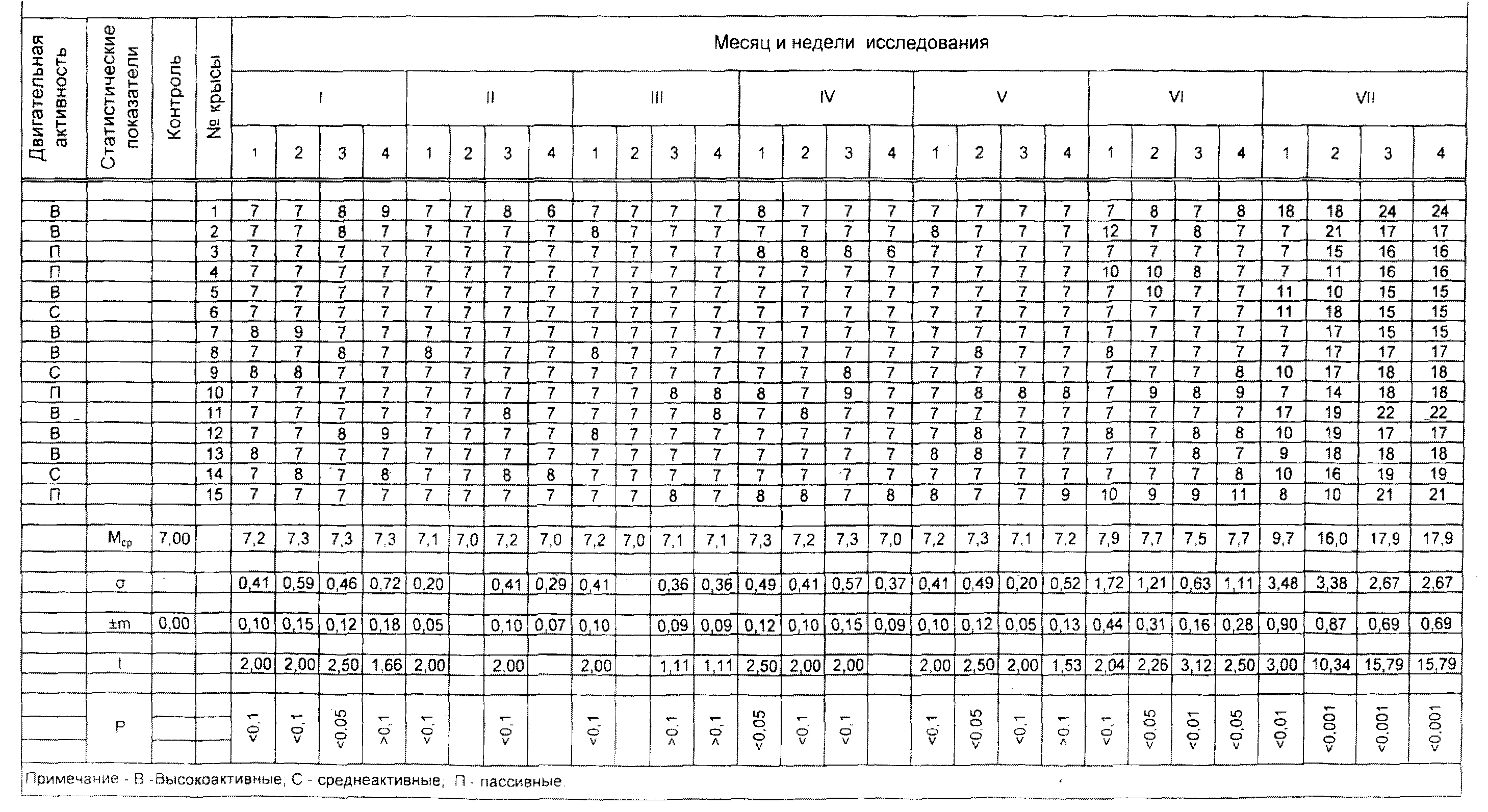

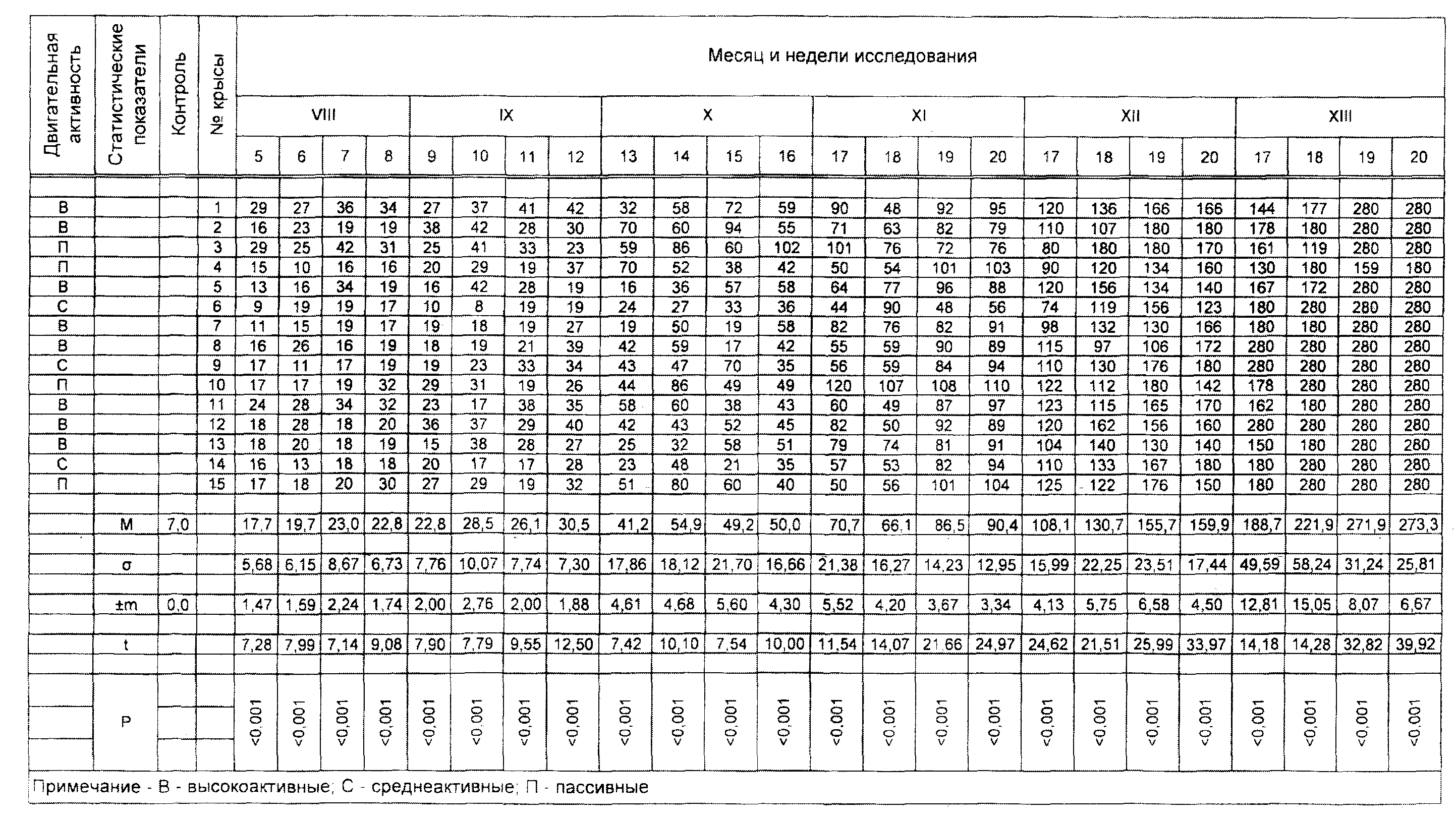

Таблица 4 - Временная динамика пространственного ориентирования одномесячных крыс (самки) при хронической свинцовой интоксикации (I - XII месяц, сек.)

Продолжение таблицы 4

Таблица 5 - Временная динамика пространственного ориентирования трехмесячных крыс (самцы) в ВЛМ при хронической свинцовой интоксикации (I —XIII месяц)

Продолжение таблицы 5

Литература.

- Г.Ф. Лакин. Биометрия. "Высшая школа", М. 1990.

- Бейли Н. Математика в биологии и медицине. М., 1970.

- Меркурьева Е.К., Шангин – Березовский Г.Н. Генетика с основами биометрии. М., 1983.

- Рокитский П.Ф. Биологическая статистика. Минск, 1967.

- Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии. Л., 1977.

- Фишер Р.Э. Статистические методы для исследователей. М., 1958.

- Федоров А.И. Методы математической статистики в биологии и опытном деле. Алма-Ата, "Кайнар", 1967.

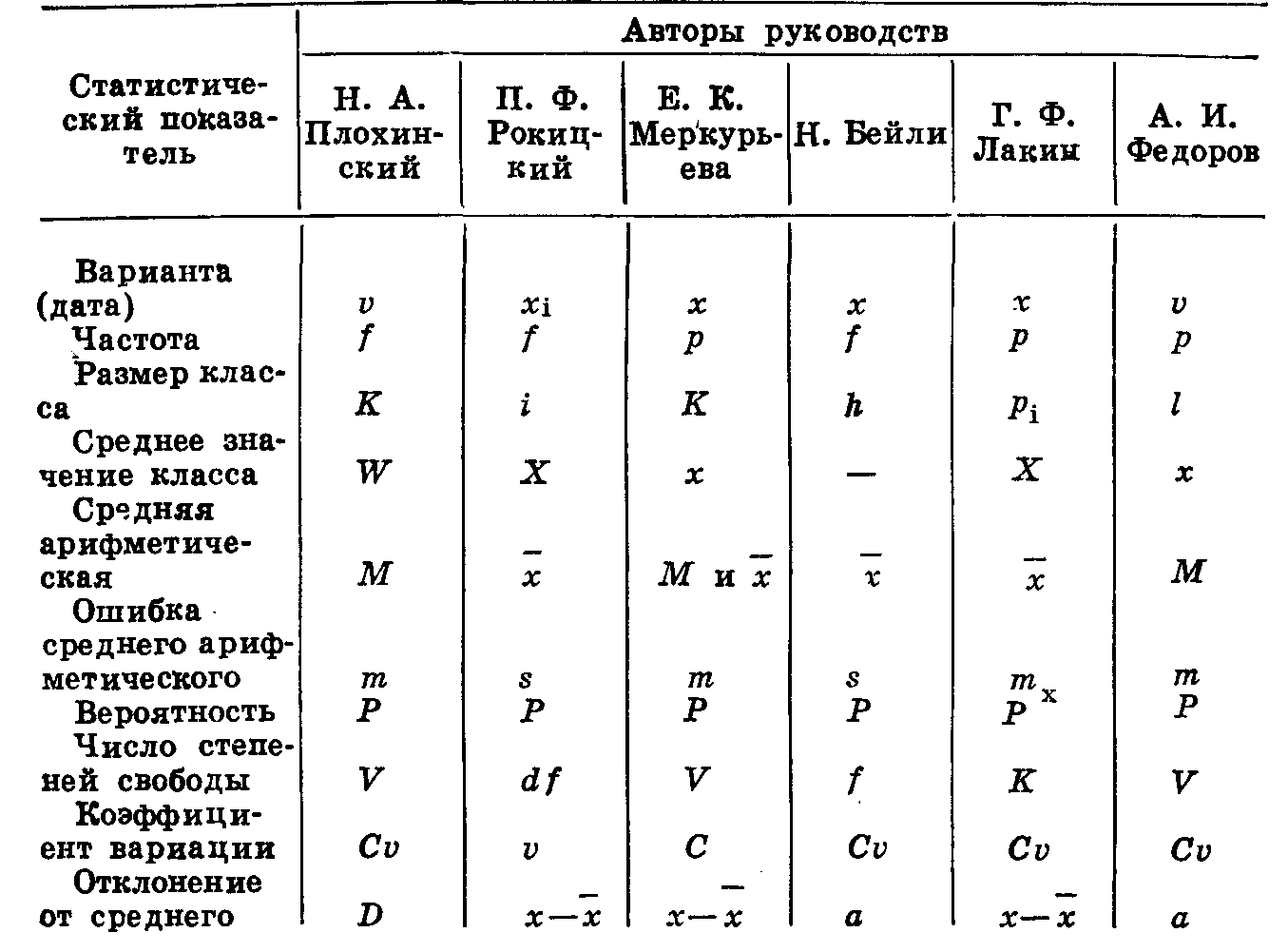

Приложение I

Обозначения основных статистических показателей, принятое в пособиях по биометрии

Примечание. Приведены только те статистические показатели, которые отдельными авторами обозначаются по-разному.