Владислав Иванович пашко, дизайнер

| Вид материала | Диплом |

- Название: «Дизайнер», 19.78kb.

- Программа дисциплины «Дизайнер костюма» (или «Прикладная эстетика») составлена в соответствии, 249.55kb.

- Задачи курса: сформировать удовлетворить потребность учащихся в знаниях о создании, 267.64kb.

- Лазавенко, 146.07kb.

- «Как привлечь средства государственных институтов развития» Варшавский Владислав Римович, 48.54kb.

- Редюхин Владислав Иванович (рви) доклад, 423.85kb.

- Пашка Серія «митна справа в україні», 14507.36kb.

- Редюхин Владислав Иванович, г. Москва, Электронное сми «Всероссийский Интернет-педсовет», 52.13kb.

- Владислав Бугера. Сущность человека, 2951.42kb.

- Даниил Иванович Хармс (Ювачёв) рассказ, 2364.05kb.

Владислав Иванович ПАШКО, дизайнер

1966 год. Я — студент Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Идёт распределение тем дипломного проекта. Среди списков, которые были предложены студентам, выбрал тему: «Автомобиль повышенной проходимости на пневмокатках».

Руководителем дипломного проекта был работник НАМИ В. Сабо. Поэтому мне приходилось бывать там довольно часто — консультироваться по поводу проектирования автомобиля. На защите дипломного проекта они были референтами. В принципе, диплом защитил нормально, за что очень благодарен ребятам, которые меня консультировали.

Где-то зимой у нас началось распределение студентов для будущей работы. Было предложение из НАМИ, но у меня, увы, не было московской прописки (тогда с этим было строго).

Оставалось ещё Подмосковье. Предложили поработать на полигоне в Дмитрове, но мне это показалось не очень интересным.

Второе, что было предложено — Ликинский автобусный завод (в то время он начал выпускать автобусы, которыми Россия пользуется до сих пор). Мы даже съездили на одном из «намивских» ФИАТов по зимней дороге в Ликино. Маленькое конструкторское подразделение. Главный конструктор завода показал мне разработки, которые были готовы в то время. Но когда я поинтересовался, когда же в принципе они увидят свет, то мне ответили — лет через 20. М-да-с…

«Тогда, может, Вы поедете на ВАЗ?» — спросили меня члены комиссии. В то время было много информации о Тольятти.

К тому же, в одно из посещений НАМИ меня познакомили с В. С. Соловьёвым, которого назначили главным конструктором ВАЗа. И в разговоре он высказал мысль, что со временем обязательно будет создаваться отдел художественного конструирования. Но сейчас пока главное — обработка потока документации, идущего из Турина. Намекнул, что возможна поездка в Италию.

В принципе, эта перспектива мне показалась интересной. Да ещё манил к себе новый город, выстроенный на Волге, в местах, где я не бывал и с которыми практически знаком не был (видел как-то раз Волгу проездом из окна вагона, и всё).

Чтобы получить распределение на ВАЗ, нужно было представить комиссии письмо с завода, что таких специалистов готовы взять.

В то время В. С. Соловьёв много времени проводил в Минавтопроме на Кузнецком мосту. Постоянно шли какие-то совещания, встречи, переговоры и т. д. Мне пришлось очень долго ловить его по министерству. Но мы всё же встретились и он мне подписал приглашение на ВАЗ. А поскольку я уже был человеком семейным, то вызов оформили и на жену — Кондратьеву Лидию Алексеевну.

Итак, в августе 1967 года мы, получив дипломы, прибыли в Тольятти. Первым делом попали в отдел кадров, который находился на ул. Победы, 28. Нас оформили и поселили в одном из вазовских общежитий, которое находилось на ул. Комсомольской, 137 (его называли «дом с красными балконами»).

В нашей двухкомнатной квартире жили три семьи. В одной комнате располагались «временно бездетные» — мы (родившийся ещё в Москве наш сын Дмитрий жил пока у наших родителей в Башкирии) и ещё одна семья, а в другой — семья с ребёнком. Подружились. Конечно, тесновато, одна кухонька. Но с этим как-то мирились, уступая порой друг другу пространство.

В общежитии мы прожили почти пять месяцев. Затем нам выделили однокомнатную квартиру (на правах малосемейки, поскольку нам полагалась двухкомнатная) на ул. Баныкина, 6, куда мы тут же привезли и Дмитрия.

Костяк ОГК в основном состоял из газовцев. Нас с женой направили на месячную практику в Горький. Очень интересный завод, со своими старинными традициями, с большим количеством хороших мастеров — золотые руки. Причём Мастеров с большой буквы. Завод выпускал большое количество разной техники. Такой колоссальный опыт можно почерпнуть только на таком ёмком предприятии, как ГАЗ. Это была хорошая школа.

Месяц пролетел быстро и мы опять вернулись в Тольятти. Работали тогда на повороте СК, где завод арендовал два этажа (второй и третий) административного здания. На третьем этаже и располагался ОГК.

Наше подразделение (его именовали Центр стиля) возглавлял Юрий Викторович Данилов. Познакомились мы с ним в НАМИ, когда он был в Москве в командировке.

Какими темами занимались? Конечно, ни о какой перспективе ещё и речи быть не могло, хотя было огромное желание и в свободное время совместно с компоновщиками (руководил ими тогда Лев Петрович Шувалов) мы вели поисковые работы.

В. С. Соловьёв поручил нам тогда разработку товарного знака ВАЗа. Техдокументацию мы получили из Италии, но на решётке радиатора вазовских автомобилей должен был стоять заводской товарный знак.

Нами была проведена большая поисковая работа. Встретил тогда одну интересную разработку (по идее А. Декаленкова из московской дирекции). Это — буква «В», нижняя часть которой была стилизована в форме ладьи. Два небольших наброска в разных вариантах. Сам знак был интересен, но окончательно его нельзя было принять. Ю. Данилов эту идею творчески переработал. И вот тот знак, который мы до сих пор знаем — в пятиконечной форме обрамления — был разработан именно им.

Где-то и конце 1968 года нашему маленькому коллективу, в который влились В. Антипин (он был принят на работу дизайнером) и Г. Шаманин (гравёр), выделили помещение на ул. Победы, где располагался отдел кадров — об этом уже упоминалось. Это была бывшая прачечная общежития. В одной комнате мы разместили склад, а во второй поставили четыре стола, где и стали работать с пластилином. Там начали первое макетирование переднеприводного автомобиля.

В конце 1969 года нам выделили помещение в холле дирекции на Белорусской, 16, с окнами, выходящими на юг. Там была поставлена картонная стенка с шумоизоляцией. Это была первая мастерская, где у нас уже появился верстак и даже были укреплены первые плиты. Там мы впервые стали работать над полноразмерным макетом, но об этом — ниже.

В 1970 году к нам по приглашению Соловьёва приехал Марк Васильевич Демидовцев, который и возглавил Центр стиля.

В конце 1970 года мы переехали на площади КВЦ, где и проработали два года. А уже в 1972 году переехали на территорию Инженерного центра около Восточного кольца.

На Белорусской, 16, впервые создавался полноразмерный макет переднеприводного автомобиля 1101, который исполнялся в 2-х вариантах, но на одном макете. Правую часть проектировал Ю. В. Данилов, а левую — В. А. Ашкин (работать так приходилось из-за жуткой тесноты).

Отдельно был создан посадочный макет этого автомобиля, где разрабатывались панель приборов, интерьер, передние и задние сиденья, обивка дверей и т. д. Мне тогда был поручен, в основном, интерьер.

На территории КВЦ велась работа по первому варианту «Нивы» с плоскими панелями — по характеру армейского варианта. И был разработан макетик 1:5 уже с пластическими формообразующими плоскостями, который был предшественником сегодняшней «Нивы» 2121.

Продолжалась разработка микролитражки 1101. Кстати, в конце концов был принят вариант Ю. В. Данилова, который мы начинали делать ещё на Белорусской и заканчивали на КВЦ.

На площадях КВЦ также располагался экспериментальный цех, где велось изготовление опытных образцов автомобилей для испытаний.

К этому времени к нам приехал И. Б. Гальчинский. Он самостоятельно вёл проект 1101, и у меня был самостоятельный макет 1101. В дальнейшем, уже после 1972 года, был изготовлен опытный образец Z-900 (условное название на борту автомобиля). На этой же базе был создан образец автороллера «Летучая мышь» по типу «Остин Мини Мок».

На территории КВЦ коллектив состоял из 10–15 человек. Там были слесаря, один токарь, фрезеровщик. Правда, имелись и истинные мастера своего дела. К примеру, модельщик Хрипков, гипсомодельщик Скрипник — настоящие корифеи.

А когда переехали на Восточное кольцо, образовались уже отделы. Там впервые появились самостоятельные отделы интерьера и экстерьера — поделились. Образовался цех, цеховые участки — слесарный, жестяный, деревомодельный, участок обработки пластмасс, окрасочная камера, гравёрный участок, участок пошивки обивок автомобиля.

Тему 2121, начиная с КВЦ, вёл Валерий Сёмушкин — он начал вести её практически с самых первых шагов по поручению М. В Демидовцева.

Тогда же был создан посадочный макет «Нивы». Впервые мы провели макетирование подкапотного пространства, были смоделированы арки колёс, двигатель (выполненный из дерева), подвеска, лонжероны. Смоделировали достаточно точно, что позволило в принципе определить подкапотное пространство будущего автомобиля.

Одновременно проводилась работа по модернизации ВАЗ-2101. Она велась с позиции новых требований рынка по безопасности и новых требований ЕЭК ООН. Многие разработки мы вели в рисунках в масштабе 1:1. В частности, передок рисовался на больших досках в натуральную величину. Пытались также моделировать в пластилине сиденья, с достаточно тщательной проработкой вариантов.

Здание на ул. Победы, 28. Здесь в помещении бывшей прачечной общежития в 1968 году располагалась первая дизайн-студия ОГК

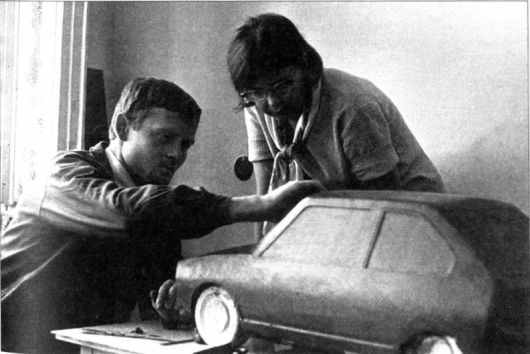

1968 год. Дизайнеры В. Пашко и Л. Кондратьева работают над проектом переднеприводной микролитражки (ул. Победы, 28)

Так выглядел Центр Стиля на КВЦ

В. Пашко — работа над проектам микроавтобуса на базе 2101 (КВЦ)

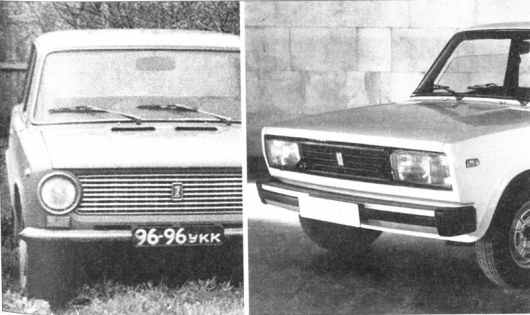

Экстерьер ВАЗ-2101 (на нижнем снимке справа) явно нуждался в обновлении. Два варианта модернизации: В. Пашко (внизу) и В. Антипина. Таким мог бы стать ВАЗ-2101, но не стал (позднее эти идеи воплотились в ВАЗ-2105)

ВАЗ-2101 (слева) и ВАЗ-2105

1976 год. Вариант глубокой модернизации BA3-2101 (проект 2101-80, дизайнер В. Пашко). Такой, к примеру, могла стать «шестёрка». Образцы не изготавливались

Восстанавливая в памяти прошедшие годы (вернее — первые годы пребывания в Тольятти), хотел бы отметить следующее.

В целом, всё было гораздо более демократичным и мы все были более сближены, практически зная друг друга в лицо. Кроме того, что мы были молоды, мы могли спокойно обратиться по сути дела в любую инстанцию. И двери перед нами не закрывались. Не было «непробиваемых» секретарей, грудью преграждаюших дорогу в кабинет. Всегда можно было решить любой вопрос в любой инстанции. Не то, что сейчас. Пройти нынче в «высотку», если у тебя нет спецпропуска, если ты не договорился предварительно через «десятые руки», практически невозможно.

Хочу отметить, что работа на ВАЗе, вернее в дизайн-центре, сложилась с очень определённым интересным направлением стилистики работы.

М. В. Демидовцев был одним из организаторов, который сумел создать этот коллектив и умел им по-своему управлять. Он, можно сказать, и создал эту «школу дизайнеров» ВАЗа.

Конечно, мы, прибывшие сюда разрозненные индивидуальности, тянули каждый на свою сторону и были трудно управляемыми. Но всё же своими разработками мы можем гордиться. Да, мы делали ошибки, но и учились на них, делая исправления.

Но, тем не менее, «школа» большого промышленного дизайна была на ВАЗе создана. Надо отметить, что нас поддерживали и другие подразделения. Например, отдел информации. Благодаря этой службе, которой руководила Л. В. Терехова, сегодня мы имеем такую литературу, которой нет в округе на тысячу километров. Я имею в виду материалы по дизайну, и тем более — по автомобильному дизайну. Нигде подобной литературы нет.

В старое время, естественно, были валютные журналы, которые могли быть приобретены только государственным предприятием вроде ВАЗа — выписать их в частные руки было невозможно. Имели к ним доступ разве что люди, которые работали за рубежом.

И эти журналы сохранились. Они до сих пор ценны, хотя эта ценность сейчас скорее историческая. Но всё равно можно поковыряться и найти исторический факт, исторические конструкции, исторические исследования автомобиля. Можно сравнить их с более поздними и даже современными. И те намётки, которые публиковались когда-то как будущие, сегодня иногда говорят о том, что ход мысли предыдущих поколений был достаточно грамотным и правильным.

Увы, роль дизайнера на ВАЗе не столь велика, как этого хотелось бы с позиции, что товар есть товар и он должен приносить прибыль.

К сожалению, никто не считал и не считает нужным посылать дизайнера на автомобильные салоны. Туда ездили и ездят другие, которым это «необходимо» больше, чем дизайнерам. Во всяком случае, за тридцать один год работы на ВАЗе ни на одном салоне мне побывать так и не удалось.

Мы могли получать информацию в лучшем случае только из журналов.

Но одно дело — смотреть на картинку, а другое — увидеть реально, в соразмерности к себе. И почувствовать автомобиль воочию.

Слава Богу, время от времени хоть приобретались импортные аналоги. Да, они помогают, да, можно исследовать, изучить. Сожалею, что не создан музей закупленных иномарок. Поскольку приходит новое поколение, а они могут учиться только на образцах, которые они видят рядом с собой. Увидеть что-то историческое, созданное былым поколением, практически невозможно. Музей бы такой информацией для молодых конструкторов обладал.

К сожалению, школы разработчиков поверхностей автомобиля не существует. Ну нет у нас заведений, которые бы выпускали профессионалом по разработке поверхностей. Люди, которые приходят к нам и начинают заниматься этим, постигают всё за очень длинный отрезок времени.

Кстати, и нас, дизайнеров, к сожалению, этому тоже не учат. Разумеется, начертательная геометрия преподавалась у нас в довольно приличном объёме, но этого ведь явно недостаточно.

Это я всё к тому, что мой опыт, приобретённый здесь, связан именно с работой на ВАЗе, со специалистами, которые меня окружали. Это и компоновщики, и кузовщики, и технологи, это и экспериментальный участок, это и наши непосредственные рабочие, с которыми я постоянно работал все эти годы. По крайней мере, это хорошая школа дизайна.

Школа эта создана усилиями многих специалистов. Сегодня можно увидеть, как дизайнеры начинают с ВАЗа расползаться. И они сегодня составляют определённую интеллектуальную собственность города.

Да что говорить о городе, если многие наши специалисты уехали к себе на родину и находятся там на высоте. Специалист, прошедший вазовскую школу дизайна, будет всегда оценён по достоинству.

Яков Георгиевич ЛУКЬЯНОВ, Испытатель

В 1967 году мне было 26 лет. Работал я водителем-испытателем в легковой лаборатории КЭО ГАЗ. Одновременно занимался автоспортом. Вместе с Эдиком Пистуновичем мы тогда успешно выступали на «Волгах» ГАЗ-21 в различных соревнованиях по авторалли и даже были кандидатами в сборную страны.

Как-то в апреле 1967 года в Горьком проходило первенство области по автоспорту, где мы, естественно, участвовали. И вдруг на эти же соревнования приезжает на ФИАТе Юра Крымов (тоже бывший наш горьковчанин, ставший уже к тому времени вазовцем — он долго работал потом в УГК начальником бюро испытаний кузовов). Практически вся первая группа вазовцев работала тогда в Москве. Сидели они в НАМИ, оттуда он и приехал (что такое для ФИАТа 400 км?).

Проехались мы с Пистуновичем на этой машине и сразу поняли, что за ней — большое будущее (в том числе и в автоспорте, конечно). И практически сразу же созрело решение ехать в Тольятти. Да и не только у нас с ним. Крымов пообещал всем желающим сделать вызов и слово своё сдержал.

Дождавшись вызова, в Тольятти уехала целая команда опытнейших водителей-испытателей КЭО ГАЗ: Э. Пистунович, М. Максимов, В. Медянцев, В. Фатеев, Г. Иванов, И. Пугачёв, Н. Сорокин, В. Зимняков, Я. Лукьянов и др.

И здесь надо непременно вспомнить добрым словом руководителя легковой лаборатории КЭО Михаила Степановича Мокеева, у которого работало большинство из нас. Конечно, ему очень не хотелось отпускать опытных специалистов и каждого он отговаривал, как мог. Но если убеждался, что решение у человека твёрдое, не препятствовал. Более того, всем обещал, что ежели у кого-то на ВАЗе жизнь не сложится, он всегда возьмёт его обратно. Редчайший случай — обычно руководители ясно давали понять, что «предателям» обратно хода нет.[16]

Приехав в Тольятти, все мы приступили к испытаниям. Начали с «чистых» FIAT-124, а позднее с ФИАТа стали поступать прототипы ВАЗ-2101. Дорожными испытаниями в конце 1967 года руководил Слава Жарёнов, хорошо знакомый нам инженер с ГАЗа (он, правда, проработал на ВАЗе недолго и вернулся в Горький).

Помнится, в конце 1967 и начале 1968 года было очень трудно с бензином. 93-го не было вообще, поэтому ездили в аэропорт и мешали авиационный бензин с А-76.

Чем только не приходилось тогда заниматься! Испытания шин, воздушных фильтров, двигателей (в основном, по механизму газораспределения), передней подвески, заднего моста, работы по пыленепроницаемости — всего не перечислишь.

Основная масса испытаний проходила на дмитровском полигоне, но мы, бывшие газовцы, старались при каждом удобном случае вырваться в Горький. Не раз удавалось уговорить руководство проводить работы по динамике и экономике не в Дмитрове, а на идеально прямом участке нового и широкого Московского шоссе близ Горького, где тогда вёл подобные работы ГАЗ.

В этой связи надо отметить, что ностальгия по Горькому была, конечно, сильной. И многие не выдерживали, уезжали обратно. Но основная масса прижилась, и вскоре Тольятти стал для всех нас настоящим домом. Работали. И отдыхали, конечно — после работы и в выходные играли в футбол, хоккей, выезжали на природу.

Запомнились два испытания Stop and go, которые проводились практически параллельно в начале 1969 года в Москве и Тольятти.

В начале января меня, Гену Иванова и Володю Зимнякова направили в Москву — там начинались официальные приёмочные испытания отечественных моторных масел (в сравнении с итальянскими) по методике Stop and go. Из Турина были доставлены автомобили (все — с верхнеклапанными двигателями) и приехала целая команда водителей-испытателей FIAT в составе 12 человек (13-й — бригадир).

Мы трое должны были выступать в роли учеников, овладевая методикой проведения «настоящих» испытаний.

Разместили всех нас в мотеле на Минском шоссе, там же стояли и автомобили.

Итальянцы, конечно, первое время посматривали на пас свысока. Но потом, убедившись, что и мы не лыком шиты, зауважали.

Помню такой случай (когда все перезнакомились, меня они называли по-своему — Джакомо Лучано). А я был уже мастером спорта, кандидатом в сборную страны (им, правда, знать об этом было ни к чему). И вот как-то на скользкой дороге (с полным салоном итальянцев) я показал им пару приёмчиков…

— О, Джакомо, высший класс, прима!

И относиться стали совершенно по-другому.

Потом подружились и не раз сидели вместе «за рюмкой чая».

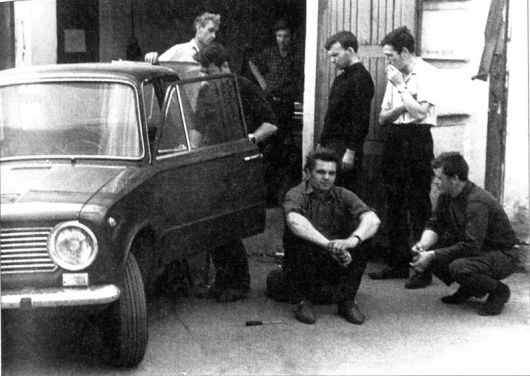

1968 год. В гараже горисполкома (сидят В. Фролов и М. Максимов, стоят В. Халаимов, Г. Соловьёв, Я. Лукьянов и представитель НАМИ)

1968 год. ФИАТ на волжском берегу (здесь теперь набережная)

Март 1969 года. Испытания Stop and go («скотобаза»)

Апрель 1969 года. Так заканчивались Stop and go на «скотобазе»

Вазовские раллисты начинали выступать на «Москвичах-412»

Апрель 1970 года. Первый успех вазовских раллистов — выигран чемпионат Северного Кавказа (Я. Лукьянов и Л. Шувалов, слева — Э. Пистунович)

Февраль 1971 года, Рига. Командный чемпионат Союза по авторалли. Первый старт вазовцев на «Жигулях» привлёк всеобщее внимание

Превосходство вазовских машин на этом чемпионате было подавляющим. Тогда для победы не хватало чуть-чуть опыта…

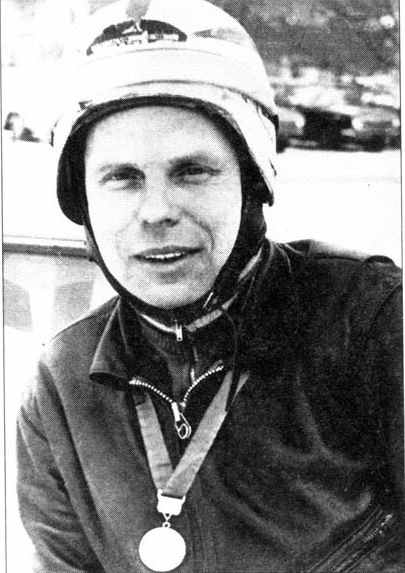

Ленинград, 1971 год. Чемпион СССР по ШКГ Э. Пистунович

«Тур Европы-71» (г. Москва, старт одного из этапов). Под № 23 —экипаж Я. Лукьянов — А. Карамышев

Стокгольм, февраль 1973 года. Сборная Союза по ралли перед стартом одного из этапов чемпионата мира (фото из шведской газеты «Вермландс Тиднинген» от 08.02.73). Сидят справа Я. Лукьянов. В. Фролов и Г. Иванов. Слева А. Долбиш

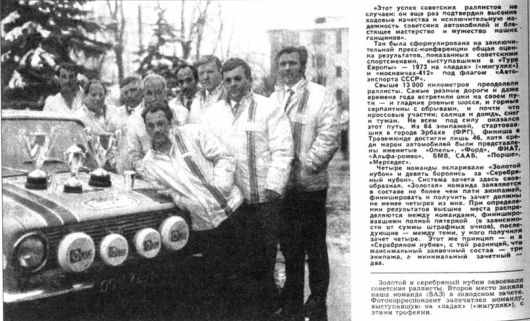

Журнал «За рулём» о победителях ралли «Тур Европы-73»

Как-то один из итальянцев сильно простудился, да так, что не помогали никакие лекарства (та зима была на редкость холодной). И я взялся его вылечить старым русским народным способом. Купили перцовки и хорошо посидели вечерком с ним и его приятелем у них в номере.

Наутро я, как обычно, собираюсь на работу (мы как раз с ними должны были выезжать с утра). Смотрю — нет моих итальянцев! Стучу к ним в номер. Открывает Паоло с перевязанной мокрым полотенцем головой:

— Джакомо, я работать не могу! Ты меня не вылечил, я ещё сильней заболел!

— Та твоя болезнь уже давно прошла! Выпей крепкого кофе, пройдёт и эта!

Но никакие уговоры не помогли — в этот день они оба из строя вышли напрочь. Им быстро нашли замену (ну, заболели люди, бывает), и мы поехали. Зато на другой день оба были как огурчики:

— Очень хорошее лекарство, Джакомо, только от него ещё целый день отходить надо!

Отработав месяц в Москве, попрощались с новыми друзьями и вернулись в Тольятти (нам на смену приехали другие).

А тут как раз Акоев и Фролов организовывают ещё одни Stop and go — для оценки гильзованных вставок в цилиндры. База располагалась в вагончике у Тимофеевки, там же рядом стояли и машины. С нашей лёгкой руки это всё быстро получило прозвище «скотобаза» (после интуристовского мотеля это было «совсем не Рио де Жанейро», как говаривал незабвенный О. Бендер).

Начали работу в феврале, а заканчивали уже в апрельскую распутицу (весна, как назло, была ранней). Как бы там ни было, приговор гильзам был тогда вынесен окончательный.

Однако, работа — работой, но надо было подумать и о спорте. Имея двух кандидатов в сборную СССР, удалось пробить через ЦАМК (Центральный автомотоклуб) два «Москвича-412» и два «Запорожца». Конечно, это не привычные для нас с Пистуновичем «Волги», но для начала вполне сойдёт и это.

Первый наш выезд на соревнования союзного масштаба состоялся в мае 1969 года, на ралли «Валгеранд» в Таллине, организованное Министерством здравоохранения Эстонии.

Выступали мы там на «Москвичах» двумя экипажами: Я. Лукьянов — Э. Пистунович и Л. Шувалов — Г. Иванов. Лев Шувалов был старше и опытнее всех в команде, к тому времени он уже выигрывал чемпионат Союза.

Первый «блин» оказался комом. Оба экипажа не смогли закончить гонку по техническим причинам (подвели «Москвичи»).

Шло время. Мы продолжали работать на испытаниях и доводке вазовских моделей, а свободное время посвящали тренировкам. Тогда уже образовалась небольшая группа энтузиастов, увлечённых автоспортом, которые поначалу только присматривались к гонщикам, а затем и сами пытались выписывать на «Запорожцах» фигуры автопилотажа — В. Барановский, В. Савостин. В. Пятых, В. Данильян и др.

В апреле 1970 года очередные два тольяттинских экипажа (Я. Лукьянов — Л. Шувалов и Э. Пистунович — В. Цыпулёв) отправились, опять же на «Москвичах-412», на чемпионат Северного Кавказа по авторалли. Эти соревнования были посвящены 100-летию со дня рождения вождя, и выиграть их тогда было довольно престижно.

Надо заметить, что в те времена ралли проводились по другим, чем сейчас, правилам. Во-первых, дистанция была гораздо длиннее — как правило, не менее трёх тысяч километров. А во-вторых, пилот и штурман должны были попеременно вести машину, в том числе и в ночное время. К примеру, на том чемпионате нужно было проехать четыре круга (так назывались отрезки всей дистанции): один круг в одиночку преодолевал штурман, затем — пилот экипажа, а два оставшихся круга пилот и штурман ехали вместе. Отметим ещё одну особенность того чемпионата — трасса, в основном, проходила по крутым, извилистым и каменистым горным дорогам.

И в этих нелёгких условиях нам с Шуваловым (он был штурманом) удалось занять первое место, став чемпионами Северного Кавказа по авторалли.

Окрылённые успехом, мы сразу же напросились на приём к генеральному директору Виктору Николаевичу Полякову (памятуя старую истину — куй железо, пока горячо). И уговорили его выделить спортсменам несколько ВАЗ-2101 (вазовцы, выступающие на «Москвичах» — это всё-таки нонсенс!).

Поначалу он, конечно, колебался. И это понятно — никто доселе не пробовал «Жигули» на спортивных трассах. Тут ведь дело могло пахнуть и антирекламой. Но мы всё же смогли его убедить, и он разрешил нам для начала собрать три автомобиля и подготовить их к будущим соревнованиям.

В начале 1971 года первые три спортивные ВАЗ-2101 были подготовлены к стартам. И уже в феврале три экипажа: Я. Лукьянов — Н. Диссюк, Г. Иванов — В. Зимняков и Э. Пистунович — Л. Шувалов выехали в Ригу на командный зимний чемпионат СССР по ралли.

Новый вазовский автомобиль, более лёгкий и динамичный, сразу же привлёк внимание спортсменов и специалистов автоспорта. Все были в ожидании того, как же он себя покажет на трассе. Заметим при этом, что кроме Шувалова, Пистуновича и меня, в Тольяттинской команде опытных гонщиков не было.

Уже на первых скоростных участках никому не известная наша команда стала выигрывать с приличным преимуществом. Отрыв был настолько большим, что многие гонщики после заездов подходили к вазовским машинам и внимательно изучали шины — нет ли на них шипов. Ну, не может же быть такого, чтобы на первой же трассе тольяттинцы играючи обставили куда более опытных спортсменов, которые выступали на «Волгах» и «Москвичах»!

В тот раз мы всё же проиграли. Но не из-за техники, а от недостатка опыта — автомобили-то как раз и не подвели. Уступали мы по мелочам: тут и штурманские ошибки были, да и нахлынувшая эйфория от первых успехов сыграла недоброе дело…

Но, тем не менее, среди 150 экипажей мы заняли 22-е место и получили кубок «За волю к победе», который сейчас хранится в заводском музее. Специалисты же однозначно сделали вывод, что будущее в отечественном автоспорте — за вазовской машиной.

В этом же 1971 году впервые на кольцевых гонках чемпионата СССР был организован новый класс — «Жигули». Спортсмены с Украины, из Москвы и Ленинграда кинулись покупать перспективные вазовские машины.

Чемпионат Союза проводился в Ленинграде и собрал сильнейших на тот момент гонщиков. И вазовцы не подкачали. Чемпионом стал Э. Пистунович,[17] серебряным призёром — Я. Лукьянов. Золотую медаль «Тренер чемпиона СССР» получил Валерий Фролов — выпускник МАДИ, до этого работавший инженером на испытаниях.

После явных успехов вазовских машин встал вполне закономерный вопрос: а почему бы не дебютировать новому отечественному автомобилю на международных гонках? А тут и случай подвернулся — в октябре 1971 года в Западной Германии должен был стартовать «Тур Европы-71».

Много было сомнений — выступать на «Жигулях» или нет. Но всё же пришли к мнению, что выступать надо.

Машины готовили на ВАЗе. При УГК было организовано бюро форсированных испытаний, которое возглавил В. Фролов. Он отвечал за подготовку автомобилей, а также за техническое обеспечение гонки. Двигатели были собраны в МСП (использовались и итальянские комплектующие). Всех, кто участвовал в подготовке, и не перечислишь. Ни одно производство завода в помощи не отказывало. Люди работали с энтузиазмом, оставались и после смены…

На «Туре Европы-71» сборная ВАЗ-Автоэкспорт выступила на «Жигулях» тремя экипажами. От Тольятти стартовал Я. Лукьянов, штурманом у него был А. Карамышев из Латвии. Все экипажи получились смешанными: были в них также гонщики из Литвы, Москвы и Ленинграда.

Техническое обеспечение нашей команды в ходе гонки осуществляли В. Фролов и Г. Иванов на двух «техничках» (они же задумывались как дублёры «боевых» машин, но это не прошло, поскольку организаторы пометили все зачётные автомобили специальной флуоресцентной краской, что исключало их замену).

Стартовал тур в Западной Германии, там же и финишировал. Старт был 12 октября в Эрбахе, финиш — 22 октября в Травемюнде.

Дистанция протяжённостью 14 тысяч километров проходила через Данию, Норвегию, Швецию. Финляндию, СССР, Польшу. Румынию, Чехословакию, Болгарию. Турцию, Югославию, Италию и Австрию.

Всего стартовало 53 экипажа. Тур закончился полным триумфом команды ВАЗ-Автоэкспорт. Был завоёван главный командный спортивный трофей «Тура Европы-71» — «Серебряный кубок». Причём экипажи К. Гирдаускас — У. Мадревиц и Я. Лукьянов — А. Карамышев стали призёрами и в личном зачёте.

Да и на «Тур Европы-73» мы выступили с блеском (об этом написано много, не буду повторяться). Реклама для нашей машины была — лучше не придумаешь. Кстати, один из этих автомобилей сейчас хранится в заводском музее.

Вот так начинался на ВАЗе автомобильный спорт, который затем набрал большие обороты, прославив вазовских гонщиков не только и своём отечестве, но и за его пределами.

И напоследок хотелось бы сказать вот о чём.

В юбилейном буклете В. С. Соловьёва встретились мне слова В. Н. Полякова о первых вазовцах: «Это, как правило, люди молодые, ищущие, не боящиеся покинуть обжитые места, готовые поступиться и положением, и материальным благополучием». Тут всё правильно. Кроме последнего — насчёт положения и благополучия.

Согласиться с этим никак невозможно. Помнится, что в то время только и было разговоров — когда и какую квартиру получишь, когда и на сколько пошлют в Италию, какой (более высокий, конечно) разряд дадут рабочему, категорию — инженеру, должность — руководителю. «За туманом» не ехал никто, чего уж там! Во всяком случае, за тридцать с лишним вазовских лет мне таковые не попадались.

И когда читаешь некоторые воспоминания вазовцев-первопроходцев, написанные столь же высоким «штилем» (они есть и в этой книге), то, ей-богу, становится смешно. Всё было житейски гораздо проще!

Ещё помнится, что первое время остро не хватало хороших специалистов. О руководителях я уж и не говорю — многие тогда оказались не на месте, поскольку зачастую «дыры затыкались» буквально кем попало. И когда такой горе-руководитель повелевает тебе смазать солидолом полученные из Италии накладки сцепления и воздушный фильтр (чтобы, не дай бог, не заржавели на складе «валютные» детали), что тут скажешь?[18]

Бывали ситуации и покруче. Помню, как один из вазовских «генералов» всерьёз пытался заставить нас проектировать… автомобильные писсуары! Логика была «железной» — вдруг надо будет срочно прибыть на машине в Москву! Останавливаться некогда! Слава богу, до этого всё же не дошло.

Подобных «Топтыгиных» и тогда хватало, да и сейчас от них никак не избавиться. Поневоле вспомнишь Гоголя: «У России две беды — дураки и дороги!».

А ведь А. А. Липгарт, долгое время работавший главным конструктором ГАЗа, ещё в 30-х гг. писал, что руководить опытными работами в автомобилестроении должны исключительно специалисты! А никак не «номенклатурные единицы», которым, в принципе, всё равно, чем заведовать — баней или сельским хозяйством.

И подводя итоги за три с лишним десятка лет, моё поколение задаёт себе вопрос: с чего мы начали и к чему пришли? Ответ, увы, неутешительный.