Автореферат разослан 12 апреля 2011 года

| Вид материала | Автореферат |

- Автореферат разослан 17 апреля 2009 года, 260.15kb.

- Автореферат разослан 26 апреля 2011, 210.55kb.

- Автореферат разослан " " ноября 2011 года, 447.28kb.

- Автореферат разослан «17» апреля 2009, 274.28kb.

- Автореферат разослан апреля 2009, 385.96kb.

- Автореферат разослан 22 ноября 2011, 810.64kb.

- Автореферат разослан " " 1996, 264.76kb.

- Автореферат разослан 2011, 854.41kb.

- Автореферат разослан 2011, 619.39kb.

- Автореферат разослан мая 2011, 446.52kb.

1 2

На правах рукописи

Неудахина Юлия Геннадиевна

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

РЕГИОНА

(на материалах Кабардино-Балкарской Республики)

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:

региональная экономика

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание учёной степени

кандидата экономических наук

Шахты - 2011

Работа выполнена в ФГОУ ВПО

«Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия

им. В. М. Кокова»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Ашхотов Вячеслав Юрьевич

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Савватеев Евгений Витальевич

доктор экономических наук, профессор

Моргоев Борис Темирболатович

Ведущая организация: НЧОУ ВПО «Южный институт менеджмента»

Защита состоится 13 мая 2011 года в 12-00 часов на заседании объединенного диссертационного совета ДМ 212.313.02 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» по адресу: 357500, г. Пятигорск, гора Казачка, д. 2, ауд.602.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» (г.Шахты Ростовской области, улица Шевченко, 147).

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте ЮРГУЭС www.sssu.ru.

Автореферат разослан 12 апреля 2011 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета С.Н. Новоселов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономика России переживает период посткризисного восстановления, когда формирование новых механизмов ее системной модернизации должно происходить на фоне стабилизации развития всей социально-экономической структуры.

В этой связи устойчивое развитие территории является основополагающей доктриной и стратегической целью управления страной и регионами, которая, несомненно, должно базироваться как на глобальных факторах, так и на учете специфики каждой отдельно взятой территории, ее человеческого потенциала, природных, транспортных и других условий, всего того, что обеспечивает непрерывный воспроизводственный процесс - основу системы устойчивого развития.

Остроту проблеме устойчивого развития РФ придает существование дестабилизирующих факторов. На фоне усиления дезинтеграции и поляризации регионов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития, неустойчивость стала характерной чертой функционирования экономических систем всех уровней. При этом отсутствует адекватная этим процессам институционально-правовая среда, способствующая обеспечению экономической безопасности, эффективному управлению устойчивым развитием региональной экономики.

Поскольку реализация государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации является многоплановой проблемой обеспечения баланса экономических и экологических интересов общества, то решение этой задачи предполагает тесное взаимодействие органов государственной власти страны, ее субъектов и органов местного самоуправления. Растущие практические потребности стимулируют научные исследования и выработку практических рекомендаций по формированию соответствующих условий, ресурсов, факторов, методов, инструментов и источников обеспечения процесса устойчивого хозяйственного роста региональной экономики, повышая интерес исследователей к вопросам модернизации региональных социально-экономических систем, мобилизации и активизации их потенциала саморазвития в интегрированном хозяйственном пространстве страны.

Несмотря на значительное количество научных публикаций по вопросам экономического развития территориальных образований, существует потребность формирования системного подхода к разработке рекомендаций по эффективному управлению устойчивым развитием региона на основе детального изучения организационно-экономических аспектов состояния региона с целью обеспечения устойчивого развития, что требует дальнейших научных исследований и предопределило выбор темы исследования, его цели и задачи.

Степень изученности проблемы. Современная концепция устойчивого регионального развития нашла своё отражение в работах таких отечественных ученых как: Л.И. Абалкин, Р.Т. Абдрашитов, В.Г. Алиев, А.Г. Аганбегян, С.Н. Бобылев, С.Д. Валентай, А.Л. Гапоненко, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, В.И. Данилов-Данильян, А.Ю. Даванков, Н.П. Иватанов, Иншаков О.В., Г.Б. Клейнер, А.А. Кисельников, Н.И. Ларина, В.Н. Лексин, Д.С. Львов, П.А. Минакир, А.Л. Новоселов, О.С. Пчелинцев, А.И. Татаркин, А.Н. Швецов и др., посвященных различным организационно-экономическим аспектам управления устойчивым развитием региона.

Концептуальные основы, на которые опирается данное исследование, разработаны такими зарубежными учеными, как: Г. Брундтланд, Э. Гувер, С. Деннисон, Х. Зиберт, Г. Камерон, В. Кристаллер, Г. В. Лаунхард, А. Леш, Г. Мюрдаль, А. Предель, Х. Ричардсон, Р. Солоу, Дж. Стиглиц, Э. Таафе, А.Файоль, Дж. Фридман, Х. Хоттелинг, Дж. Хартвик, Й. Шумпетер. и др.

Существенный вклад в современную науку об управлении устойчивым развитием региона внесли ученые - регионалисты: Адамеску А.А., Аникеева В.В., Афанасьев В.Н., Ашхотов В.Ю., Бабков Г.А., Бадмаев С.С., Березин Л.Я., Блецхин И.Я., Богатырев Л.Л., Ганапольский М.Г., Еделев Д.А., Елецкий Н.Д, Елисеева Т.П., Иванов П.М., Иванченко Л.А., Ильин И.А., Климова Н.В., Новосёлова Н.Н., Причина О.С., Россинская М.В., Розенберг Г.С., Татуев А.А., Тяглов С. Г., Шидов А.Х., Яковлев В.И. и др.

Вместе с тем вопросы обеспечения устойчивого развития региона, с точки зрения его системного рассмотрения, в условиях воздействия стратегических факторов на основе реализации методов и инструментов управления исследованы недостаточно. Актуальность проблемы, теоретическая, методологическая и практическая значимость вопросов совершенствования управления развитием региона с целью обеспечения его устойчивости определили выбор темы настоящего исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по эффективному управлению устойчивым развитием региона, а также системы мер по повышению эффективности его использования на основе детального изучения организационно-экономических аспектов состояния региона с целью обеспечения устойчивого развития.

В соответствии с поставленной целью диссертационного исследования в работе были определены и последовательно решались следующие задачи:

- исследовать теоретические и методические основы понятий «устойчивое региональное развитие» и «управление устойчивым региональным развитие», а так же генезис концепции устойчивого развития;

- определить принципы, функции и структурные элементы механизма управления региональным развитием, их характеристики, особенности использования в рамках концепции устойчивого развития;

- провести системный анализ и выявить тенденции развития ключевых отраслей и сфер экономики Кабардино-Балкарской Республики на основе сравнительной оценки функционирования видов экономической деятельности в регионе с позиции устойчивого развития региона;

- разработать обобщенную траекторию движения региональных социально-экономических систем к устойчивому развитию и предложить систему показателей анализа и оценки индикаторов устойчивого развития региона;

- предложить методику диагностики социально-экономического развития региона на основе определения роли ключевых региональных комплексов в контексте общесистемной модернизации;

- аргументировать алгоритм разработки и реализации программно-целевого метода управления устойчивым развитием региона и выработать предложения по совершенствованию организационных и экономических аспектов управления устойчивым развитием региона.

Предметом исследования выступает совокупность социальных, экологических, экономических и управленческих отношений, формирующих устойчивое развитие региона в современных условиях.

Объект исследования представлен территориальной социально-экономической подсистемой Северо-Кавказского федерального округа - Кабардино-Балкарской Республикой, тенденциями и спецификой региональных воспроизводственных процессов в контексте теории устойчивого развития.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответствии с п.п. 3.5. «Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого экономического пространства в России; региональная социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России», п. 3.14. «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов», п. 3.16. «Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях» Паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Теоретической и эмпирической базой исследования послужили фундаментальные положения региональной экономики, неоинституционализма, теории согласованной экономики, теории контрактов, корпоративизма, трипартизма (либерального корпоративизма), социального партнерства, переходной экономики, государственного регулирования, регионального менеджмента и маркетинга; программно-прогнозные разработки; законодательные и нормативные документы государственных органов Российской Федерации и ее субъектов; инструментально-методические разработки научно-исследовательских коллективов.

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и ее территориальных органов в регионах, в том числе Кабардино-Балкарской Республике, статистических сборников, ежегодников, материалов монографических исследований отечественных и зарубежных ученых, федеральных и региональных программ социально-экономического развития, законодательных актов о региональных бюджетах, а также интернет-ресурсов и проведенных автором специальных исследований. Репрезентативная совокупность использованных данных (часть из которых вовлечена в научный оборот впервые), их аккумулирование, систематизация, анализ и экономическая интерпретация обеспечили достоверность результатов исследования и аргументированную обоснованность практических рекомендаций.

Методы исследования. В процессе диссертационного исследования в соответствии с требованиями научной методологии системного подхода, использовались проверенные и наиболее распространенные в научном сообществе приемы и методы экономических исследований. Примененные методы исследования - экономико-статистический, аналитический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, графический. Для реализации обозначенной цели диссертационного исследования использовались научные подходы: системный, структурный, комплексный, динамический, оптимизационный, ситуационный - в своей совокупности обеспечили нужную достоверность теоретических положений, выводов, результатов и практических предложений, содержащихся в диссертации.

Научная новизна заключается в авторском подходе к формированию инструментария и исследованию направлений повышения эффективности управления устойчивым региональным развитием, а также оценки показателей устойчивости развития территории в период модернизации региональных экономических систем, как императива мезоэкономического развития.

Основные элементы научной новизны, которые выносятся на защиту, представлены в следующих положениях:

- обобщены и дополнены теоретические положения об управлении устойчивым развитием региона, на основе учета особенностей современной рыночной экономики и реализации воздействия рыночных законов и закономерностей развития, что позволит трансформировать основные отрасли планомерно созданного, в рамках единого народнохозяйственного комплекса, регионального хозяйства, в контексте теории устойчивого развития;

- выделена система базисных характеристик и классификационных признаков территориального районирования и группировки регионов, на основе которой разработана методика сравнительного анализа функционирования видов экономической деятельности в регионе, что позволит осуществить комплексную оценку и ранжирование важнейших факторов социально-экономического развития и определить траекторию устойчивого развития региона в рамках структурной модернизации экономики;

- предложена методика флуктуационного анализа, позволяющего осуществлять оценку устойчивости развития социально-экономических систем на основе диагностики конкретных показателей, что позволит объективно реализовать возможность качественного изменения параметров региональной системы и создать условия, позволяющие с максимальной эффективностью использовать ресурсы региона в интересах его устойчивого развития;

- предложен авторский подход к оценке устойчивого развития региона на основе системы показателей, выделенных методом редукции целевых ориентиров, включающим расчет интегрального показателя, динамичный прирост которого является критерием устойчивого развития региона, в результате чего разработанные пороговые показатели обеспечат экономическую безопасность региона и его ориентацию на совокупность целей устойчивого развития;

- выработаны рекомендации по совершенствованию стратегического управления устойчивостью социально-экономической системы региона, по видам экономической деятельности и обоснования системы отраслевых приоритетов стратегического развития региона, что позволит планомерно улучшать инфраструктуру региона и способствовать росту его социально-экономического потенциала в соответствии с ориентирами устойчивого регионального развития.

Практическая и теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что основные положения, методические подходы, выводы и предложения позволяют дополнить существующие исследования по эффективной реализации экономических категорий, связанных с устойчивым региональным развитием.

Полученные теоретические и методические разработки, выводы и практические рекомендации по формированию системы показателей оценки устойчивого развития региона могут быть использованы министерствами и ведомствами, а также Правительствами регионов России для обеспечения научной и методической основы рационального ведения хозяйств в контексте теории устойчивого развития.

Внедрение представленных рекомендаций реализации программно-целевого метода управления и информационной поддержки в рамках сектора ситуационного анализа повышает эффективность выполнения региональных программ, Концепции устойчивого развития регионов. Отдельные положения диссертационной работы используются в практической деятельности Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Некоторые результаты диссертационного исследования использованы в учебном процессе при подготовке ряда экономических дисциплин «Региональная экономика и управление», «Система государственного и муниципального управления», «Теория управления», «Региональная экономическая политика», «Стратегия управления социально-экономическим развитием региона».

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались автором на международных и всероссийских научно-практических конференциях и совещаниях в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Волгограде, Нальчике, Новосибирске, Ставрополе, Краснодаре, Саратове в 2001-2011гг.

Основные положения и результаты диссертационного исследования представлены в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики и получили одобрение, о чем свидетельствует акт внедрения основных результатов исследования.

Ряд положений исследования, например, по части совершенствованию стратегического управления устойчивостью социально-экономической системы региона, на базе позиционирования видов экономической деятельности и обоснования системы отраслевых приоритетов стратегического развития региона, используется в образовательном процессе ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В. М. Кокова».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ (в том числе 5 - в ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК РФ), отражающих основные положения проведенного исследования, общим объемом 7,4 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Структура и логика работы согласуются с предметом и целью исследования, что нашло свое отражение в оглавлении диссертации.

Во введении обосновывается актуальность организационно-экономичес-ких аспектов управления устойчивым развитием региона, формулируется цель и задачи работы, характеризуется теоретическая и методологическая основа, объект и предмет исследования, излагается научная новизна, практическая значимость и апробация диссертационной работы.

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования процесса устойчивого развития экономики региона» рассмотрены основные теоретические направления исследования проблем устойчивого развития региона, позволившие проанализировать различные научные подходы к пониманию устойчивого развития в современной экономике. Исследованы принципы, функции и механизм управления устойчивым развитием, проанализирован зарубежный опыт управления развитием регионов и возможности его использования в отечественной практике, а также концептуальные основы государственного регулирования, как значимого инструмента осуществления управления устойчивым развитием региона.

Во второй главе «Анализ современного состояния и перспектив развития территориально-хозяйственного комплекса КБР в структурно-отраслевом аспекте с позиции устойчивого развития региона» проведен анализ и представлена оценка социо-эколого-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрены современные тенденции ее развития как объекта управления. Представлена сравнительная оценка функционирования видов экономической деятельности в регионе, проведен анализ ресурсно-инновационных факторов обеспечения устойчивого развития региона, что позволило выявить основные проблемы и перспективы развития территориально-хозяйственного комплекса КБР с позиции устойчивого развития.

В третьей главе «Совершенствование направлений управления устойчивым развитием региона» представлены направления совершенствования методики оценки индикаторов устойчивого развития территории, рассмотрены возможности реализации стратегического управления устойчивым региональным развитием. Автором предложена методика диагностики социально-экономического развития региона в контексте общесистемной модернизации, с аргументацией роли ключевых региональных комплексов, а также закономерностей трансформаций базовых условий, факторов и результатов функционирования экономики мезопространства в условиях глобализации и регионализации. Представлен алгоритм разработки и реализации программно-целевого метода управления устойчивым развитием территории, предложены направления формирования управленческих решений обеспечения устойчивого развития мезопространства.

В заключении приведены обобщенные теоретические и практические результаты проведенного исследования, сформулированы выводы и предложения по их использованию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

На современном этапе концепция «устойчивого развития» является актуальной для России, так как изменения в ее экономике, сопровождающиеся сокращением объемов промышленного производства, падением жизненного уровня значительной части населения, критическим снижением эффективности национальной экономики повлияли на всем экономическом пространстве на хозяйственные системы регионов, в которых были подорваны основы расширенного воспроизводства, сформировались многочисленные дестабилизирующие факторы развития, вследствие чего неустойчивость стала характерной чертой их состояния.

Устойчивость территориального развития - предполагает длительность сохранения условий для воспроизводства потенциала территории (его социальной, природоресурсной, экологической и т.п. составляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации, при этом интенсивное индустриальное освоение территории, сопровождаемое изъятием ресурсов из традиционных секторов, не отвечает требованиям устойчивого территориального развития. Устойчивость, таким образом, выражается в позитивной динамике факторов, формирующих региональную систему. Характеристика этого признака складывается из результатов анализа долгосрочных динамических рядов фактических и прогнозных показателей состояния региональной системы.

Обобщение различных точек зрения, позволило сформулировать интегрированное определение устойчивого развития региона, под которым следует понимать управляемый процесс изменения параметров региональной системы при поддержании ее динамического равновесия и обеспечении расширенного воспроизводства с целью удовлетворения потребностей и роста уровня жизни населения, при условии сохранения ресурсной базы и окружающей среды.

Необходимость устойчивого развития определяется формами его проявления, представленными на рисунке 1.

Рис.1. Формы проявления устойчивого развития региона

*Рисунок составлен автором

В результате проведенного исследования нами уточнено понятие «механизм управления устойчивым развитием региона», под которым следует понимать: систему средств и способов воздействия, определяющих изменение параметров региональной системы, для поддержания ее динамического равновесия и обеспечении расширенного воспроизводства, с целью удовлетворения растущих потребностей населения и роста уровня жизни, при условии сохранения ресурсной базы и окружающей среды. Механизм управления устойчивым развитием региона необходимо формировать под воздействием современных условий развития, ориентированных на рыночные отношения, которые его и определяют (рис. 2).

Комплексность и системность механизма управления устойчивым развитием региона являются объективной закономерностью и обусловлены действием всех его элементов.

Любое управленческое воздействие основано на определенных принципах, на которых оно будет базироваться. Принципы управления устойчивым региональным развитием должны опираться на законы общественного развития, законы управления и организации, законы регионального развития, опыт теоретических и практических разработок экономики природопользования и охраны окружающей среды, экономики социальной сферы, региональной экономики.

Так же на процесс перехода региона к устойчивому развитию влияют факторы разного уровня и характера: внешних факторов, региональных (внутренних) и интегрированных (смешанных) факторов. Факторы внешнего порядка в основном и многом зависят от решений федерального центра, факторы интегрированного порядка зависят от действий (и решений) как региональных органов власти, так и федеральных, внутренние представляют собой условия, объективно имеющиеся и субъективно создающиеся в регионе. То есть, критерием выделения факторов перехода региона к устойчивому развитию является тот или иной уровень их воздействия на социально-экономическое развитие региона.

Рис. 2. Механизм управления устойчивым развитием региона

*Рисунок составлен автором

При этом именно региональные факторы позволяют выявить возможности и внутренние резервы, определяющие управление устойчивым развитием территории.

Переход России к новой политической и экономической системе потребовал глубокого реформирования государственного регулирования регионального развития. Ключевым инструментом реализации государственной стратегии регионального развития и региональной политики субъектов РФ, следует считать программно-целевой метод. Использование федеральных целевых программ относится к известным инструментам региональной политики и, зачастую, их использования не дает желаемого результата. Выработка необходимого набора и других инструментов относительно конкретного региона могла бы дать возможность данному региону стать по настоящему конкурентоспособным. В связи с этим, следует рассматривать целый комплекс методов государственного управления региональным развитием, включающим методы и рычаги воздействия на экономическую систему как макрорегиона, так и отдельного субъекта РФ, которые последовательно исследуются в диссертации.

В настоящий период в исследуемом регионе сформирован полный пакет программных и стратегических документов, определяющих перспективы развития республики на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочные периоды позволяющих вписаться в общероссийские направления развития по профильным и приоритетным для республики отраслям. Перспективы развития республики определены в Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, в «Программе социально-экономического развития на 2007-2011 годы» и «Схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики».

Оценивая социально-экономическое положение Республики, можно сказать, что его нельзя назвать критическим. Динамично развиваются основные отраслевые сегменты экономики республики. Интегральный показатель развития экономики республики - валовой региональный продукт - за 2007-2009 годы вырос, по оценке, на 12,2% и в 2009 году составил около 64,4 млрд. рублей.

Последние годы развития Кабардино-Балкарской Республики характеризуются значительными достижениями в экономической, социальной и финансовой сферах. Поступательный рост экономики республики подтверждается данными, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Основные макроэкономические показатели Кабардино-Балкарской

Республики

| Годы Показатели | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| Численность населения, тыс. чел. | 894,4 | 901,1 | 898,9 | 896,9 | 894 | 891,5 | 891,3 | 892,4 | 893,7 |

| Доля региона в общероссийской численности населения, % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

| ВРП, млрд. руб. | 19,44 | 22,77 | 26,0 | 29,05 | 36,83 | 43,31 | 48,91 | 58,63 | 64,40 |

| ВРП на душу населения, тыс. руб. | 21,74 | 25,27 | 28,92 | 32,39 | 41,13 | 48,52 | 54,87 | 65,73 | 72,11 |

| Доля региона в общероссийском ВРП | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |

| Доходы бюджета на душу населения, руб. | 5474 | 6593 | 6101 | 7130 | 9651 | 12427 | 16830,2 | 21251,3 | 25249,2 |

| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 3496,6 | 4659,2 | 5497,7 | 5509,3 | 5829,8 | 6443 | 12787,5 | 13912,1 | 16080,8 |

*Составлено автором

На территории Кабардино-Балкарской Республики сложился многоотраслевой промышленный комплекс, однако его роль в экономическом потенциале КБР снижались в течение последних лет. В структуре ВРП республики промышленность в настоящее время занимает всего 14,8% (21,4% - в 1997 г.).

Общее число промышленных предприятий всех форм собственности на 1.01.2010 г. составило 2052 единиц (16,7% от всех организаций республики). Оборот промышленных организаций вырос в 2009 году по всем видам деятельности и составил 23553,0 млн. рублей.

Выработка активной промышленной политики в регионе должна стать главным направлением обеспечения устойчивого развития этой отрасли и модернизации экономики региона. Политика, ориентированная на повышение капитализации действующих и создание новых промышленных предприятий, приведет к повышению их кредитоспособности и инвестиционной привлекательности.

При этом Кабардино-Балкария располагает одним из основных богатств России - плодородными землями, благодаря которым республиканский агропромышленный комплекс стал крупнейшим производителем и поставщиком сельскохозяйственной и пищевой продукции. АПК республики в существенной мере определяет состояние экономики региона, занятость населения и уровень его жизни. В рассматриваемой отрасли трудится почти четверть всех занятых в республики. За счет агропромышленного комплекса формируется до 22% валового регионального продукта республики.

Нельзя забывать и о том, что Кабардино-Балкария – это в первую очередь туристическая зона. По данным территориального отделения ФГСС по КБР всеми структурными подразделениями ТРК КБР в 2009 г. было оказано услуг на сумму 757,4 млн. руб. Анализируя современную структуру РК КБР, необходимо отметить, что наибольший удельный вес (38 %) приходится на долю учреждений туризма и отдыха, доля санаторно-курортных учреждений составляет 29 %, услуги туристических агентств - 14 %, гостиничный комплекс и оздоровительные лагеря занимают 8 и 7 процентов соответственно. Доля учреждений и организаций, предоставляющих спортивно-альпинистских услуги, не превышает 4 %.

Для рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии можно выделить характерные экологические и социально-экономические проблемы. К ним относятся загрязнение бытовыми и промышленными отходами, сезонность функционирования туристско-рекреационного комплекса и связанная с этим сезонная безработица.

К основным проблемам развития отрасли относятся: отсутствие единой концепции развития санаторно-курортной и туристской отрасли в республики; недостаточная привлекательность курортов республики для частных инвесторов в связи с неразвитостью инфраструктуры (энергоснабжение, транспорт, коммунальная инфраструктура, дороги); недостаточное продвижение санаторно-курортного и туристического продукта на рынке услуг; несоответствие материальной базы учреждений отрасли современным требованиям с учетом сезонности работы; недостаточный уровень сервиса, комфортности и качества предоставляемых курортных и туристических услуг.

В диссертационном исследовании автором подробно изучено социо-эколого-экономического развитие региона по следующим показателям: индекс качества жизни (ИКЖ), индекс экономического потенциала региона (ИЭПР), индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), индекс экономического состояния бизнеса (ИЭСБ), индекс социально-экономического положения населения (ИСЭПН), индекс, обратный коэффициенту Джини (ИОКД), индекс экологического развития региона (ИЭРР) (таблица 2).

Таблица 2

Показатели социо-эколого-экономического развития КБР за

2002-2009 годы

| Годы Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |

| Индекс качества жизни* | 0,60 | 0,61 | 0,63 | 0,655 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,71 |

| Индекс экономического потенциала региона** | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |

| Индекс развития человеческого потенциала | 0,75 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,80 |

| Индекс экономического состояния бизнеса** | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,17 |

| Индекс социально-экономического положения населения** | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,23 | 0,2 | 0,19 | 0,22 | 0,31 |

| Индекс обратный коэффициенту Джини | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 0,62 |

| Индекс экологического развития | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,68 |

* - рассчитан автором по методике Независимого института социальной политики

** - рассчитан автором по методике Национального банка ТРАСТ

Анализ этих основных показателей свидетельствует о динамичном развитии республики в течение последних 8 лет. В то же время, показатели, определяющие экономическое развитие не достигли среднероссийского уровня, составляющего 0,5. Научно-техническая безопасность КБР находится на очень низком уровне. Если пороговое значение доли расходов на науку и научное обслуживание в ВРП КБР равняется 2, то фактически этот показатель составляет 0,5 и КБР по этому показателю находится в глубоком кризисе. Социальная безопасность по большинству показателей находится в предкризисной зоне. Уровень жизни населения на грани кризиса (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума близка к пороговому значению, а уровень социально-экономической дифференциации превосходит пороговое значение). Продовольственная обеспеченность находится в зоне кризиса. Экологическая безопасность КБР находится в предкризисной зоне.

Если КБР незамедлительно не перейдет на новую парадигму территориального развития, то ее пребывание в кризисном состоянии станет устойчивым, что приведет к непредсказуемым последствиям.

В работе предложена система базисных характеристик районирования и группировки регионов Российской Федерации с позиций уровней управления, оценок специализации, социально-экономического состояния, развития и устойчивости, специфических территориальных проблем (рис. 3).

| уровень управления | федеральный | Округа РФ |

| Субъекты РФ | ||

| Особые зоны | ||

| местный | Административные районы | |

| Городские округа | ||

| Городские поселения | ||

| Сельские поселения | ||

| уровень экономического состояния и развития | Очень высокий | |

| Высокий | ||

| Выше среднего | ||

| Средний | ||

| Ниже среднего | ||

| Отстающий | ||

| Низкий | ||

| Крайне низкий | ||

| производственная направленность | доминирования производства товаров | Сельское хозяйство |

| Добыча полезных ископаемых | ||

| Перерабатывающие производства | ||

| Строительство | ||

| доминирования производства услуг | Торговля | |

| Транспорт и связь | ||

| Туристско-рекреационный комплекс* | ||

| Административно-социальный сектор | ||

| характер социально-экономических проблем | региона | Убыточность производства |

| Износ основных фондов | ||

| Финансовая обеспеченность | ||

| Инвестиционная обеспеченность | ||

| населения | Доходы населения | |

| Безработица | ||

| Ценовой фактор | ||

| Потребительский рынок | ||

Рисунок 3. Система базисных характеристик районирования

и группировки регионов РФ

* Особые отрасли или комплексы региона

Авторская разработка

Как показывают расчёты, полярная асимметрия по данному показателю между крайними регионами превышает 44 раза. При таком размахе очень трудно предложить градацию регионов по среднедушевым характеристикам ВРП, ибо большое количество групп усложнит анализ, а увеличение интервалов (при меньшем их количестве) приведёт к потере необходимого качества.

В этих условиях нами предложен комбинированный подход к ранжированию территорий. Прежде всего, в рамках исследования социально-экономического состояния и развития, исходя из дифференциации валового регионального продукта, предлагается выделение восьми групп регионов РФ: с очень высоким и высоким уровнем (как правило, являющихся донорами в территориальной системе страны), выше среднего, со средним, ниже среднего, отстающих, с низким и крайне низким (среди которых наблюдается большая часть реципиентов).

При изучении динамики трансформаций региональных экономик, необходимо, на равных основаниях, учитывать, с одной стороны, темпы физического роста экономических показателей, с другой стороны, уровни их колеблемости, то есть, большей или меньшей стабильности во времени.

В настоящее время для этого применяются показатели среднего линейного отклонения, на основе которого рассчитываются ошибки аппроксимации, среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации, определяемые исходя из сравнения характеристик исследуемого ряда со средними данными по изучаемой совокупности наблюдений.

Однако, в динамическом ряду расчёт показателей вариационного анализа, посредством сопоставления фактических данных со средними, приводит, вследствие наличия той или иной (повышающейся или снижающейся) тенденции, к завышению и некорректности итоговых оценок, а средняя ошибка аппроксимации, судя по расчётам на материалах ЮФО, достигает 48,3%.

Иная ситуация наблюдается при расчете флуктуаций при сравнении сопоставимого и выровненного (на основе регрессионных моделей) рядов динамики. Соответствующие расчеты показывают, что итоговая средняя ошибка аппроксимации в этом случае составляет только 1,2%. Поэтому, в методическом плане, оценка флуктуаций, то есть случайных отклонений, должна осуществляться на основе модифицированного подхода, с учётом расчётных характеристик выровненного, по той или иной динамической модели, ряду.

Флуктуационный анализ, позволяющий выявить уровни случайных отклонений, даёт возможность, с учётом физических темпов роста той или иной экономической системы во временном аспекте, или по совокупности организаций (регионов и других объектов) за конкретный год, осуществить оценку устойчивости их развития.

Разработанная, для решения этой проблемы на региональном уровне по субъектам Российской Федерации, соответствующая методика, апробированная на материалах субъектов СКФО за 1998-2009гг., включает восемь этапов исследования и расчётов.

Итоговая комплексная характеристика районирования и группировки регионов, на примере СКФО, позволяет исследовать социально-экономическое состояние, развитие и устойчивость, специализацию и специфические проблемы субъектов Федерации, как в статике, так и в динамике.

Сравнительная оценка социально-экономического развития регионов СКФО позволила выявить, что, в сравнении со средне-российским среднедушевым валовым региональным продуктом, анализируемые субъекты Федерации располагаются в следующем ранжированном порядке, от лучшего к худшему и входят в определённые группы регионов страны: Ставропольский край, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чеченская и Ингушетия.

Регионы СКФО существенно различаются не только по уровням социально-экономического состояния и развития, но и характеру производственной специализации. Исходя из анализируемых данных, с учетом динамических структурных сдвигов, по каждому региону СКФО выделены ведущая и основные отрасли, а также дополнительные виды экономической деятельности в рамках реального сектора региональной экономики. Так, для Кабардино-Балкарской Республики характерна аграрно-торгово-обрабатывающая специализация с развивающимися транспортом, строительством и туристско-рекреационным комплексом.

В настоящее время глобальное развитие сосредоточивает внимание на устойчивости как на выраженной цели. Тем не менее, чтобы придать этой концепции практические выходы, требуются показатели, которые могут отражать наличие или отсутствие устойчивости, а также присутствие угрозы в ее отношении; следует знать, на каком отрезке пути к достижению устойчивости находится социо-эколого-экономическая система. Важной причиной поиска показателей является необходимость получать своевременное предупреждение об изменениях, зреющих в недрах системы, для обеспечения своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих мер.

Автором разработана система показателей для регионов, которая опирается на диалектику взаимодействия функционирования и развития, включать показатели, характеризующие все подсистемы региона, учитывать все аспекты устойчивого функционирования и развития.

Функционирование системы должны обеспечивать: во-первых, существенно важную информацию, отражающую текущее состояние жизнеспособности этой системы; во-вторых, достаточную информацию о вкладе данной системы в поддержание функционирования других, зависимых от нее систем.

Разработка системы показателей должна начинаться с определения ориентиров (критериев), в отношении которых показатели призваны обеспечить информацию. Перечень отбираемых показателей должен гарантировать полную и надежную информацию относительно степени удовлетворения всем критериям. Перечень ориентиров целесообразно использовать для определения показателей устойчивого функционирования и развития системы и ее подсистем. Устойчивость системы зависит от сбалансированного минимального удовлетворения базовых ориентиров.

С целью оценки устойчивости общественной системы, на наш взгляд, необходима система индикаторов на следующих уровнях:

- социальные характеристики общества,

- экономической сферы,

- научно-инновационного развития;

- состояния окружающей среды.

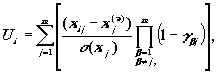

Интегральный показатель можно вычислить из системы перечисленных индикаторов, если учесть также корреляционную связь между отдельными показателями. Предлагаемая нами формула выглядит следующим образом:

где Ui - интегральный уровень устойчивости,

xij - характеристика j-го индикатора i-той страны (системы),

- характеристика эталонного индикатора,

- характеристика эталонного индикатора,  - коэффициенты парной корреляции.

- коэффициенты парной корреляции.Предлагаемая методика сделает возможным также решение вопроса об управлении процессом, определении воздействия каждого индикатора на интегральный уровень устойчивости.

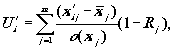

При определении интегрального воздействия определенных групп факторов на устойчивое развитие региона, приведенную формулу можно представить в следующем виде:

где

- уровень j-го индикатора i-ой региона,

- уровень j-го индикатора i-ой региона, - средний уровень j-го индикатора в общем массиве данных,

- средний уровень j-го индикатора в общем массиве данных, - коэффициент парной корреляции по j-му индикатору.

- коэффициент парной корреляции по j-му индикатору.Данная формула дает возможность поставить вопрос об управляемости процессами в пределах отдельных групп факторов, воздействующих на общий уровень устойчивости развития социо-эколого-экономичекой системы региона. Предлагаемая методика воздействия на устойчивость регионального развития позволяет также выдвинуть задачу оптимального сочетания отдельных групп индикаторов. В основу данного подхода положено требование о наиболее целенаправленном и рациональном использовании возможностей обеспечения относительно максимального эффекта обеспечения устойчивости развития.

Данная методика нами апробирована в диссертационном исследовании при оценке социальных, экологических, экономических и инновационных индикаторов устойчивого развития в СКФО.

Для повышения эффективности управления, формирования и совершенствования принятия управленческих решений нами предлагается организация Сектора ситуационного анализа, задачами которого являются: информационно-аналитическое обеспечения, прогнозирование развития ситуаций и обеспечение коллективной подготовки решений. Таким образом, информация, обработанная в едином информационном пространстве, характеризующая динамику ресурсных взаимоотношений субъектов («органы власти - предприятия - население») является основой создания новой по качеству системы управления развитием региона.

Предлагаемая концептуальная модель информационно-аналитической поддержки принятия решений при системном мониторинге различных источников предусматривает следующие этапы:

1) Подготовительный этап:

2) Информационный этап:

3) Аналитический этап:

4) Многофункциональное моделирование:

5) Обобщение результатов:

Формирование сектора ситуационного анализа может осуществляться в рамках реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия» (2002 - 2010 гг. В целом же, создание данной информационной системы, интегрирующей в себе практически все имеющиеся ресурсы, технологии обработки и представления информации, безусловно, должно опираться на уже существующие и реально действующие элементы. Автором предложена схема информационной поддержки принятия управленческого решения, которая будет способствовать формированию управленческих решений, наиболее эффективных в условиях заданной модели развития региона.

В более ранние исторические периоды устойчивость социо-эколого-экономической системы воспринималась как нечто само собой разумеющееся и не выступала в качестве выраженной цели, но, ни в какие времена ни одно общество не было заинтересовано в сознательном стимулировании собственной неустойчивости и ухудшении качества жизни.

Необходимо подчеркнуть, что высокая степень устойчивости развития экономики региона достигается при условии, что все значения индикаторов находятся в зоне выше границ их пороговых и нормативных величин. При этом положительные значения одних индикаторов достигаются не в ущерб другим.

В работе представлена развернутая интерпретация пороговых значений интегральной оценки устойчивости социо-эколого-экономического развития.

Метод оценки устойчивости развития экономической системы дает возможность определить место региона в одной из трех групп интегральной оценки. Полученная информация необходима государственным органам власти для корректировки структуры производства, выявления приоритетных отраслей и их дополнительного инвестирования. С учетом того, что внешнеэкономические связи региона в значительной мере определяют его направления и темпы развития, необходимы меры по их стимулированию.

В современных экономических условиях наиболее эффективным для достижения стратегических целей представляется использование целевых программ общенационального, регионального и местного уровней, позволяющих форсировать развитие приоритетных отраслей и подотраслей, отдельных территорий, привлекать для этого дополнительные инвестиции и ресурсы.

Программно-целевой метод позволяет реализовать настоятельную потребность в осуществлении интеграционных процессов в экономике, социальной и экологической сферах обусловленную, с одной стороны, возрастанием сложности, комплексности проблем устойчивого развития, требующих для своего решения эффективных межотраслевых, межведомственных, межрегиональных взаимодействий, и, с другой - высокой степенью отраслевой и территориальной дифференциации развития производительных сил, дополняемой в условиях перехода к рыночной экономике многообразием форм собственности.

В работе предложена структура программно-целевого метода управления развитием региона с учетом взаимодействия выделенных элементов.

Необходимо также отметить, что современное использование программно-целевого метода в республики представляет собой тактику управления социально-экономическими и экологическими процессами, обеспечивающую решение задач реактивным методом, т.е. по мере возникновения потребности в решении отдельных проблем.

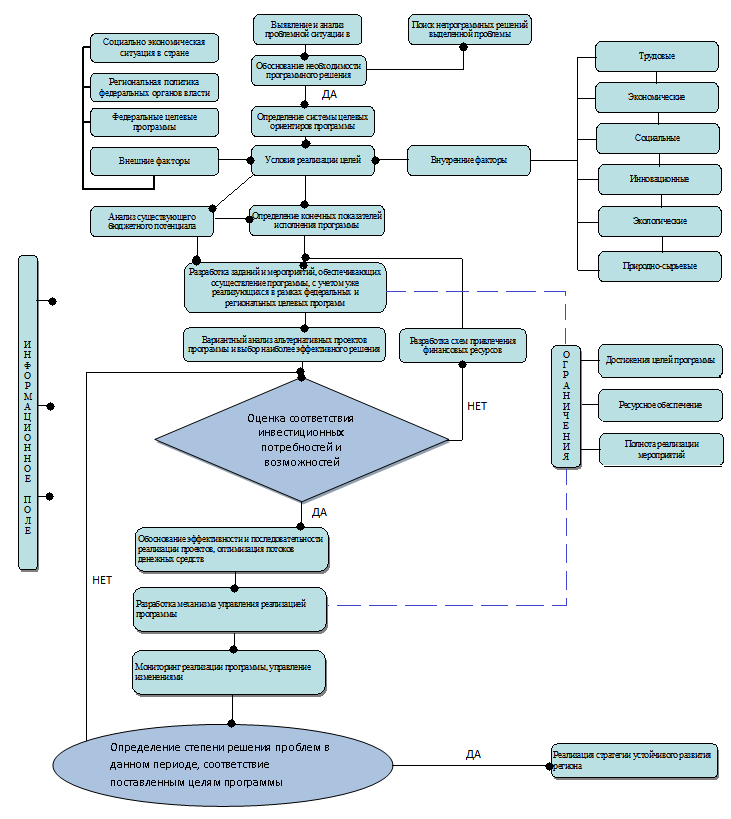

В обобщенном виде разработанный автором алгоритм реализации программно-целевого метода управления устойчивым развитием региона представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Алгоритм реализации программно-целевого метода

управления устойчивым развитием региона

*Рисунок составлен автором

Для успешной реализации и достаточного финансирования региональных программ считаем целесообразным законодательно закрепить для Кабардино-Балкарской Республики контрольный показатель, регламентирующий пороговый уровень финансирования целевых программ в целом на очередной год, а также на среднесрочный период с учетом составляемых прогнозов социально-экономического развития республики. Необходимо осуществление мониторинга, охватывающего важнейшие проектные и фактические показатели по различным этапам жизненного цикла каждой программы, цель которого - ориентация показателей на конечные народнохозяйственные результаты, обеспечение целевой направленности программных разработок, реализации принципов преемственности, совместимости, согласованности, комплексности осуществления программно-целевого метода управления. С этой целью в работе предложена факторная модель комплексной оценки региональной целевой программы.

Таким образом, возможность обеспечения устойчивого развития региона в современных условиях зависит от согласованности действий на всех уровнях народно-хозяйственной иерархии. В этих условиях задача управления во многом сводится к формированию эффективной системы финансово-правовых рычагов, позволяющих одновременно развивать экономическую базу, повышать жизненный уровень населения и решать социальные проблемы, улучшать экологическую обстановку в регионе, в значительной степени за счет внутрирегиональных источников с учетом складывающихся особенностей межрегионального обмена ресурсами.