Учебно-методическое пособие Утверждено Библиотечно-издательской комиссией митхт в качестве учебно-методического пособия для выполнения расчетных работ по дисциплине «Экология» для студентов, обучающихся по всем направлениям москва 2010

| Вид материала | Учебно-методическое пособие |

- М. В. Ломоносова Кафедра маркетинга и менеджмента С. А. Камионский системный подход, 602.6kb.

- Учебное пособие митхт им. М. В. Ломоносова, 2003 г. Ббк 65. 050. 2 Удк ( 338. 2 + 159, 1789.14kb.

- М. В. Ломоносова Кафедра истории и права Степнова Л. В. Словарь основных понятий, 336.29kb.

- М. В. Ломоносова юркина Л. В. Методы психологических и педагогических исследований, 451.57kb.

- Учебно-методическое пособие изучение конституции республики узбекистан /Рекомендовано, 1404.3kb.

- Антикризисное управление, 1103.32kb.

- Учебно методическое пособие Минск 2004 удк 616. 15 053. 2: 362. 147, 619.1kb.

- Самостоятельная работа студентов допущено Редакционно-издательским советом тгу имени, 375.14kb.

- Учебно методическое пособие Минск 2007 удк 616. 16 002. 151 053. 1 (075., 476.7kb.

- Учебно-методическое пособие Рекомендовано методической комиссией финансового факультета, 556.98kb.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Методы моделирования. Системный анализ, в том числе экологических проблем

Любой системный анализ природной или какой-либо другой системы можно разделить на три этапа:

- постановка задачи;

- анализ полученных данных;

- планирование мероприятий или принятие решений.

Постановка задачи включает несколько стадий:

- определение цели исследования;

- определение временного интервала исследования;

- определение элементов (параметров) системы, от которых зависит выполнение поставленной цели;

- определение взаимодействия элементов (параметров) моделируемой системы.

Прежде чем определить цель исследования, необходимо изучить всю информацию о системе. Одним из направлений экологического моделирования является определение возможности достижения (или не достижения) каких-либо результатов в будущем с тем, чтобы определить направления своих (или чьих-либо) действий (или бездействия). Вопрос (цель исследования) формулируется так, что на него можно ответить, проанализировав функционирование системы в прошлом (на основании данных, взятых из литературы или из проведенных исследований) и предположив пути ее функционирования в будущем.

Время исследования выбирается от момента начала рассмотрения вопроса в литературе до некоторого момента в будущем. Этот интервал исследования зависит от цели исследования.

При определении элементов системы (то есть параметров, от которых зависит достижение (или не достижение) поставленной цели) необходимо обобщить все, что известно о системе и найти несколько элементов, наиболее значимых для достижения поставленной цели.

Необходимо определить положительные и отрицательные контуры связей элементов в системе. То есть необходимо определить, какие параметры способствуют увеличению элемента системы (его стабилизации, развитию и т.п.), а какие, напротив, приводят к его уменьшению (деградации, уничтожению и т.п.).

Для лучшего понимания элементов системы и их взаимодействия необходимо, если возможно, поставить вполне конкретные ограничения, то есть определить минимальные и максимальные значения параметров элементов системы, за которыми система точно не сможет более существовать.

После определения параметров системы, взаимодействия параметров, установления обратных связей проводится само решение. Решения можно представить в виде графиков или цифровых таблиц.

Анализ полученных данных в процессе математического моделирования или качественного моделирования можно разбить на две части:

- делается заключение о реальности полученных результатов после сравнения этих результатов с реально существующими объектами (если таковые существуют); полученные результаты показывают, можете ли Вы достичь желаемого при определенных (выбранных Вами) условиях развития системы;

- делается вывод о наилучшем сценарии развития системы для достижения поставленной цели.

Этап принятия решений. На основании проведенного анализа полученных данных и выбранного наилучшего сценария составляется план действий, который закрепляется в виде постановлений, решений, законов и других документов, которые должны привести к достижению поставленной цели.

Этот этап зависит от степени точности прогнозов и от того, как предполагается их использовать. Все цифры не следует воспринимать буквально, поскольку надо помнить, что модель – это упрощенное представление о реальной действительности.

Примером подобной экологической модели является матрица Леопольда (расчетная работа №4).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Краткая характеристика работы тепловой электростанции

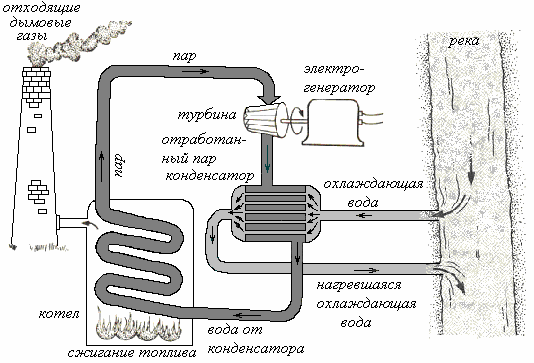

ТЭС – электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива (рис.Д.1).

Различают тепловые паротурбинные электростанции (ТПЭС), газотурбинные (ГТЭС) и парогазовые (ПГЭС). Подробнее остановимся на ТПЭС.

Рис.Д.1 Схема ТЭС

На ТПЭС тепловая энергия используется в парогенераторе для получения водяного пара высокого давления, приводящего во вращение ротор паровой турбины, соединённый с ротором электрического генератора. В качестве топлива на таких ТЭС используют уголь, мазут, природный газ, лигнит (бурый уголь), торф, сланцы. Их КПД достигает 40%, мощность – 3 ГВт. ТПЭС, имеющие в качестве привода электрогенераторов конденсационные турбины и не использующие тепло отработавшего пара для снабжения тепловой энергией внешних потребителей, называют конденсационными электростанциями (официальное название в РФ – Государственная районная электрическая станция, или ГРЭС). На ГРЭС вырабатывается около 2/3 электроэнергии, производимой на ТЭС.

ТПЭС оснащенные теплофикационными турбинами и отдающие тепло отработавшего пара промышленным или коммунально-бытовым потребителям, называют теплоэлектроцентралями (ТЭЦ); ими вырабатывается около 1/3 электроэнергии, производимой на ТЭС.

Известны четыре типа угля. В порядке роста содержания углерода, а тем самым и теплотворной способности эти типы располагаются следующим образом: торф, бурый уголь, битуминозный (жирный) уголь или каменный уголь и антрацит. В работе ТЭС используют в основном первые два вида.

Уголь не является химически чистым углеродом, также в нем содержится неорганический материал (в буром угле углерода до 40%), который остается после сгорания угля в виде золы. В угле может содержаться сера, иногда в составе сульфида железа, а иногда в составе органических компонентов угля. В угле обычно присутствуют мышьяк, селен, а также радиоактивные элементы. Фактически уголь оказывается самым грязным из всех видов ископаемого топлива.

При сжигании угля образуются диоксид углерода, оксид углерода, а также в больших количествах оксиды серы, взвешенные частицы и оксиды азота. Оксиды серы повреждают деревья, различные материалы и оказывают вредное влияние на людей.

Частицы, выбрасываемые в атмосферу при сжигании угля на электростанциях, называются «летучей золой». Выбросы золы строго контролируются. Реально попадает в атмосферу около 10% взвешенных частиц.

Работающая на угле электростанция мощностью 1000 МВт сжигает 4-5 млн. т угля в год.

Поскольку в Алтайском крае отсутствует добыча угля, то будем считать, что его привозят из других регионов, и для этого прокладывают дороги, тем самым, изменяя природный ландшафт.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е