Отчет по лабораторной работе по теме: «Заземление и зануление» Выполнили: Лапушкин С. С

| Вид материала | Отчет |

- Монтаж заземляющих устройств назначение заземляющих устройств, 252.04kb.

- Отчет по лабораторной работе, 1635.81kb.

- Отчёт по лабораторной работе «Альдегиды и кетоны», 31.04kb.

- Методические указания к лабораторной работе по курсу «Информатика» для студентов всех, 254.72kb.

- Методические указания к лабораторной работе по курсу «Информатика» Основы алгоритмизации, 441.82kb.

- Отчет о научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава, 617.56kb.

- Задание для выполнения лабораторной работы №1 средствами ms word, 50.12kb.

- Методические указания к лабораторной работе, 84.19kb.

- Отчет по лабораторной работе №1 По дисциплине, 76.2kb.

- Отчет по лабораторной работе, 674.42kb.

1 2

Ф

едеральное агентство по образованию

едеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Уральский Государственный

Уральский Государственный Горный Университет

Кафедра электрификации горных предприятий

Отчет по лабораторной работе

по теме: «Заземление и зануление»

Выполнили: Лапушкин С.С.

Ощепков М.А.

Хуторной Д.А.

Ольков М.А.

Студенты группы ЭГП-04-1

Проверил: Горячих Ю.А.

Екатеринбург 2008

1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Область применения, определения

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждениях изоляции, как одно из средств, применяется защитное заземление и зану-ление электроустановок. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части установки с заземляющим устройством.

Защитным заземлением называется заземление части электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.

В случае замыкания токопроводящих частей электроустановки на ее не-токоведущие элементы, не имеющие контакта с землей, прикосновение к ним также опасно, как и к фазному проводу.

Если же элемент электроустановки (корпус) заземлен, то он окажется по отношению к земле под напряжением

U3=R3I33, (1.1)

где R3 - сопротивление заземления, 1п - ток замыкания на землю.

Человек, касающийся корпуса, попадает под напряжение прикосновения

Unp = U3a1a2, (1.2)

где a1 - коэффициент напряжения прикосновения; а2 - коэффициент, учитывающий падение напряжения в сопротивлении тела человека.

Таким образом, в сетях с изолированной нейтралью безопасность с применением защитного заземления обеспечивается при малом сопротивлении заземления R3 и незначительном коэффициенте напряжения прикосновения /1/.

В электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью, например, в шахтах, в карьерах, на торфопредприятиях и других предприятиях с повышенными требованиями безопасности, в качестве защитной меры должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или защитным отключением /1/.

Для защиты людей от поражения электрическим током в сетях с глухоза-земленной нейтралью части, подлежащие заземлению, соединяют не с заземли-телями, а с нулевым защитным проводником. Такая система называется занулением.

Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

Замыкание на корпус в сети с заземленной нейтралью вызывает однофазное короткое замыкание, в результате чего должна сработать максимальная то-

ковая защита и отключить поврежденный участок сети. При этом, в момент замыкания на землю, снижаются потенциалы корпусов по отношению к земле.

Для выполнения систем защитного заземления и зануления применяются заземлители, заземляющие и нулевые защитные проводники.

Заземлителем называется проводник или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. Они бывают искусственными и естественными. В качестве естественных заземлителей используются: обсадные трубы артезианских колодцев, осушительных скважин; водопроводные и другие металлические трубопроводы, проложенные в земле, кроме трубопроводов горючих жидкостей и взрывчатых газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии. Водопроводные трубы обычно укладываются ниже глубины промерзания или высыхания земли в летнее время, поэтому их сопротивление считается стабильным в течение года. В качестве естественных заземлителей могут также использоваться свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Если оболочки кабелей служат единственным заземлителем, то в расчетах заземляющих устройств они должны учитываться при числе кабелей не менее двух.

На карьерах, обогатительных фабриках и на поверхности шахт могут использоваться металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т.п..

Искусственные заземлители выполняются из вертикально забитых в грунт стальных труб, угловой или круглой стали, а также из горизонтально проложенных стальных полос и круглой стали.

Трубы и угловая сталь забиваются в грунт на глубину 2 - 3 м, круглая сталь ввинчивается специальным устройством на глубину 5 м. В скалистых грунтах, где невозможна забивка заземляющих электродов, стальные полосы или круглую сталь закладывают в землю на глубину 0,7 - 1,5 м или делают выносные заземлители. Трубы обычно используются с внешним диаметром 48 -60 мм. Угловая сталь применяется типа 50 х 50 мм и 60 х 60 мм. Круглые электроды делаются из стали диаметром 12 - 16 мм. Размеры заземлителей должны выбираться из условий устойчивости против коррозии. Из этих соображений применяются трубы со стенками толщиной не менее 3,5 мм, а угловая сталь, лента и полоса - толщиной не менее 4 мм. Причем сечение стальных полос и лент при прокладке в земле должно быть не менее 48 мм2.

В шахтах применяют два заземлителя в виде стальных пластин площадью не менее 0,75 м2, толщиной не менее 5 мм и длиной не менее 2,5 м, погружаемых в зумпф и в водосборник. Устройство двух главных заземлителей обеспечивает резерв при прекращении действия одного из них, например, во время чистки зумпфа или водосборника.

Кроме главных заземлителей в шахтах и в карьерах применяются местные заземляющие устройства. В шахтах в качестве местных заземлителей должны устраиваться искусственные заземлители в штрековых водоотводных канавках или в других пригодных для этого местах /6/.

Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей на промплощадке карьера, шахты или обогатительной фабрики должны соответствовать данным III.

Второй основной частью ЗУ являются заземляющие или защитные проводники. Заземляющим проводником является проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем.

Нулевым защитным проводником в электроустановках напряжением до 1 кВ называется проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока или глухо-заземленным выводом источника однофазного тока, или с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

Заземляющий или нулевой защитные проводники с двумя или более ответвлениями называются магистралью заземления или зануления.

В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут использоваться: 1) специально предусмотренные для этой цели проводники; 2) металлические конструкции (фермы, колонны и т.п.); 3) металлические конструкции производственного назначения (каркасы распределительных устройств, шахты лифтов, подъемников, элеваторов и т.п.); 4) стальные трубы электропроводок; 5) алюминиевые оболочки кабелей; 6) открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и взрывчатых смесей, канализации и центрального отопления; 7) арматура железобетонных строительных конструкций и фундаментов; 8) металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электроустановок. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники.

Правилами III установлено, что в электроустановках до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью полная проводимость заземляющих проводников во всех случаях должна быть не менее 1/3 проводимости фазного проводника.

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного провода.

Свинцовую оболочку кабеля, вследствие ее недостаточной проводимости, в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не используют III.

В воздушных линиях металлическая связь с нейтралью источника питания осуществляется при помощи нулевого защитного провода, проложенного на тех же опорах, что и фазные. Заземление нулевого провода в этом случае осуществляется не только у источника питания (трансформатор), но и повторно на концах линий и ответвлений длиной более 200 м, а также на вводах В Л к электроустановкам, подлежащим занулению.

Роль повторного заземления нулевого провода сводится к снижению напряжения корпуса относительно земли в момент короткого замыкания, особен-

но при обрыве нулевого провода. Более подробно роль нулевого провода следует уяснить, изучив сведения, изложенные в /5/.

Запрещается использовать в качестве заземляющих или нулевые защитных проводников металлические оболочки трубчатых проводов, свинцовые оболочки проводов в групповой распределительной осветительной сети, голые алюминиевые проводники, проложенные в земле.

В цепи заземляющих и защитных нулевых проводников, если ода одновременно служат для целей заземления или зануления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Исключение см. III.

Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть доступны для осмотра, и их разрешается прокладывать непосредственно по стенам, если в воздухе нет едких паров и газов. В противном случае и при наличии большой влажности заземляющие проводники следует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем на 10 мм.

Заземление передвижных и самоходных машин осуществляется переносными заземлителями, установленными непосредственно у машин, или через заземляющую жилу питающего кабеля, присоединяемую к заземлител.ям ЛЭП или к заземлителям подстанции.

Для обеспечения автоматического отключения аварийного участка нулевые защитные проводники должны иметь такое сопротивление, чтобы при замыкании на корпус или защитный нулевой провод возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя; в 3 раза номинальный ток расщепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.

При защите автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), ток должен быть равен величине уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки следует принимать равной - 1,4, для прочих автоматических выключателей - 1,25.

Нулевые защитные проводники должны быть рассчитаны на длительное протекание рабочего тока.

Заземляющие и нулевые защитные проводники соединяются между собой с обеспечением надежного контакта. Обычно это осуществляется сваркой внахлестку. Длина шва принимается равной двойной ширине при прямоугольном сечении полосы или шести диаметрам при круглом. Допускается в помещениях и наружных установках без агрессивных сред выполнять соединение заземляющих и нулевых проводов другими способами, при этом должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений.

В шахтных условиях, где имеет место повышенная опасность поражения людей электрическим током, к соединениям в заземляющей сети предъявляют- ся особые требования. Конструктивное выполнение соединений следует изучать по /6/.

Совокупность заземлителей и заземляющих нулевых защитных проводников называют заземляющим устройством ЗУ.

Основной величиной, характеризующей качество ЗУ, является его сопротивление, зависящее от конструкции ЗУ и от эквивалентного удельного сопротивления земли.

Эквивалентным удельным сопротивлением земли с неоднородной структурой называется такое удельное сопротивление земли с одинаковой структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой.

Удельное сопротивление земли зависит от физико-химических свойств: температуры, влажности, содержания солей, кислот, щелочи. Земля представляет собой объемный проводник, поэтому ток от заземлителя распространяется в ней во всех направлениях как по поверхности земли, так и в глубину.

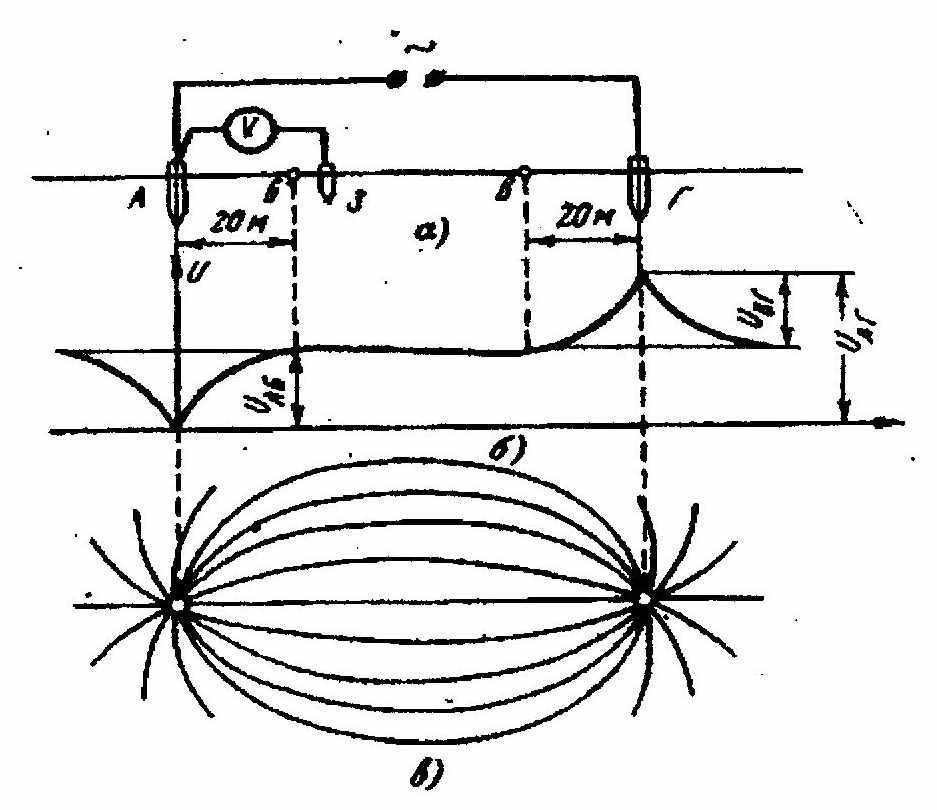

Вблизи заземлителей, плотность тока, сопротивление земли прохождению тока и падение напряжения на единицу длины - наибольшие (рис. 1).

Рассмотрим картину прохождения тока в земле между двумя одиночными стержневыми заземлителями А и Г, соединенными последовательно (рис. 1,а) и расположенными на значительном расстоянии друг от друга, когда к ним приложено напряжение 11дг- Земля представляет собой объемный проводник, поэтому ток от заземлителя расходится в ней во всех направлениях, как по поверхности земли, так и в глубину.

Вблизи заземлителя плотность тока, сопротивление земли прохождению тока и падение напряжения на единицу длины — наибольшие, по мере удаления от заземлителя (участки АБ и ГВ) они уменьшаются и на некотором расстоянии от заземлителя (участок БВ) они принимают весьма малые значения. Таким образом, сопротивление прохождению тока практически оказывает не весь участок земли между электродами А и Г, а лишь зона земли на участках А Б и ГВ. Такая зона называется, зоной растекания.

Зона земли за пределами зоны растекания, где плотность тока настолько мала, что в ней практически не обнаруживается падение напряжения, называется зоной нулевого потенциала. При стекании тока с заземлителя в землю между заземлителем и зоной нулевого потенциала создается напряжение, называемое напряжением (потенциалом) заземлителя U3. Отношение напряжения заземлителя (в месте ввода тока) к току, стекающему с заземлителя в землю, называется сопротивлением заземлителя (сопротивлением растеканию):

R,=,Om, (1.3)

где /, — ток, проходящий через заземлитель в землю, А. Сумма сопротивлений заземлителя и заземляющих проводников называется сопротивлением заземляющего устройства.

Область земли, в пределах которой возникает заметный градиент потенциала при стекании тока с заземлителя, называют зоной растекания тока. По мере удаления от заземлителей эти величины уменьшаются и на расстоянии более 20 м от заземлителей (участок БВ) ток находится в таком большом объеме земли, что плотность тока, сопротивление земли и падение напряжения на единицу длины в этой зоне практически равны нулю. Участок земли за пределами зоны растекания называют зоной нулевого потенциала (участок БВ на рис. 1).

Рис. 1. Прохождение тока в земле между двумя одиночными стержневыми

заземлителями

а - схема включения; б - кривая распределения патенциалов между

заземлителями; в - пути прохождения тока в земле

Для протяженных заземлителей (полоса, кабель) или сложных контуров з<она нулевого потенциала может находиться значительно дальше 20 м.

1.2. Требования к сопротивлению заземляющего устройства

Сопротивление заземляющего устройства зависит от величины рабочего напряжения электроустановки и величины токов замыкания на землю. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью сопротивление ЗУ в любое время года должно быть не более 0,5 Ом. В электроустановках с малыми токами замыкания на землю, при использовании ЗУ для электроустановок напряжением до 1 кВ и более, его сопротивление должно быть R<125/I3, но не более 10 Ом. Если ЗУ используется только для электроустановок напряжением выше 1 кВ - R<250/ Iз, но не более 10 Ом. Здесь I3 р асчетный ток однофазного замыкания на землю. Сопротивление заземляющего устройства электроустановкок (кроме внутришахтных) напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью, должно быть не более 4 Ом.

При мощности генераторов и трансформаторов 100 кВА и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. Если генераторы и трансформаторы работают параллельно, то сопротивление 10 Ом допускается при суммарной их мощности не более 100 кВА.

Сопротивление заземляющего устройства передвижных торфяных установок 1 - 10 кВ, присоединенных к электрическим сетям с изолированной нейтралью, должно быть R<40/Iз. Сопротивление заземления электроустановок до 1 кВ, присоединенных к сетям с изолированной нейтралью, должно быть не более 30 Ом. Количество стержневых заземлителей длиной 2,5 м на торфо-предприятиях должно быть не менее трех.

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов, или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2; 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380, 220 В источника трехфазного тока или 380, 220, 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора, или вывода источника однофазного тока должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 270 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

При удельном сопротивлении земли р более 100 Омм допускается увеличивать указанные выше нормы в 0,01 р раз, но не более десятикратного.

Расчет заземлений для подземных выработок не производят. Согласно /6/ принимают не более 2 Ом общее проходное сопротивление сети заземления, измеренное возле любых заземлителей. В подземных выработках шахт, находящихся в условиях многолетней мерзлоты, при невозможности выполнения 2 Ом величина общего переходного сопротивления сети заземления устанавливается инструкцией, согласованной с местным органом Госгортехнадзора.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

При испытании заземляющих устройств согласно /1/ выполняются работы в следующем объеме: 1) проверяется состояние элементов заземляющего устройства (ЗУ); 2) проверяется наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами; 3) в установках до 1 кВ проверяется состояние пробивных предохранителей; 4) измеряется полное сопротивление петли «фаза -

нуль» в установках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали; 5) измеряется сопротивление заземляющих устройств.

2.1.Состояние элементов ЗУ осуществляется внешним осмотром видимой (надземной) части заземляющего устройства. Эта работа производится вместе с осмотром электрооборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также цеховых и других установок. Результаты осмотра, обнаруженные неисправности и принятые меры к устранению их, отмечаются в специальном журнале осмотра заземляющих устройств или оперативном журнале.

Проверка состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле, может производиться выборочно со вскрытием грунта, а остальные осматриваются в пределах доступности. Сроки проведения работ устанавливаются ответственными за электрохозяйство предприятия. Кроме того, проверка заземляющих устройств может производиться при текущих ремонтах оборудования (не реже одного раза в год).

2.2. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными или зануленными элементами электроустановки должна производиться при каждом ремонте или перестановке оборудования. Проверяется соответствие сечения проводников значениям, предусмотренным в /1/, а также целость и прочность заземления и зануления, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с контуром заземления. Надежность сварки проверяется ударом молотка.

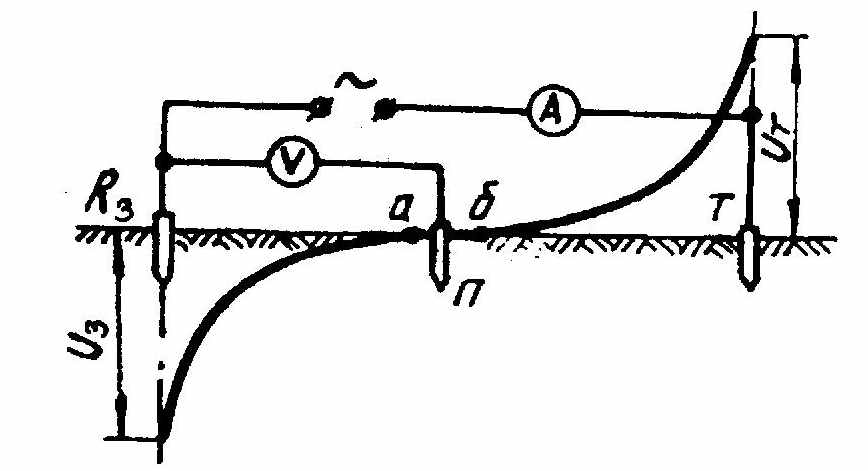

2.3. Измерение сопротивления ЗУ производится переменным током. Для измерения сопротивления заземлителей применяются различные методы, которые можно объединить в три группы: 1) методы, основанные на определении сопротивления по величине тока и падению напряжения на измеряемом сопротивлении; 2) методы измерения при помощи мостов; 3) компенсационные методы.

2.3.1. Самым простым и самым доступным методом из первой группы можно считать метод амперметра - вольтметра. Используя источник переменного тока (желательно не высокого напряжения), собирают электрическую схему, рис. 2. Через испытуемый заземлитель R3 и дополнительно установленный вспомогательный токовый электрод Т пропускают переменный ток I3. Потенциал испытуемого заземлителя относительно земли U3 определяется как напряжение между ним и вторым вспомогательным потенциальным электродом П. Сопротивление испытуемого заземлителя будет

R3 = WI3. (2.1)

Расстояние между испытуемым и вспомогательным, токовым электродом должно выбираться таким, чтобы кривая распределения потенциалов между ними имела зону «аб» с нулевым потенциалом. При измерениях расстояния между заземлителем и вспомогательными электродами следует выбирать, руководствуясь /4/.

Рис.2. Схема для измерения сопротивления заземлителя методом амперметра-вольтметра

В качестве вспомогательных электродов используют стальные электроды (стержни) диаметром 12-16 мм, длиной 800 - 1000 мм, которые забивают в землю на глубину не менее 0,5 м. Измеряя напряжение U3 и ток 13, при различных значениях приложенного напряжения, получаемого, например, при помощи трансформатора, определяют сопротивление испытуемого заземлителя.

Для получения наиболее достоверной величины сопротивления, необходимо измерение производить приборами класса точности не ниже 1,5, а внутреннее сопротивление вольтметра Rv должно быть по возможности в 50 раз больше сопротивления зонда Rp.

Поэтому при использовании вольтметра с меньшим внутренним сопротивлением, как указано выше, более точный результат дает подсчет падения напряжения на испытуемом заземлителе по формуле:

U,=Uy(\ + L), (2.2)

где Uу - показание вольтметра, Rn - сопротивление зонда, Rv - сопротивление вольтметра.

На этом же принципе основано устройство прибора, например МС-08, в котором в качестве измерительного элемента используется магнитоэлектрический лагометр.

Прибор имеет три предела измерений: 0-10, 0-100, 0-1000 Ом при максимальной погрешности 10 %. Сопротивление вспомогательного заземлителя не должно превышать 250 Ом для первого предела измерения, 500 Ом - для второго и 1000 Ом - для третьего. Сопротивление зонда для всех случаев не должно превышать 1000 Ом.

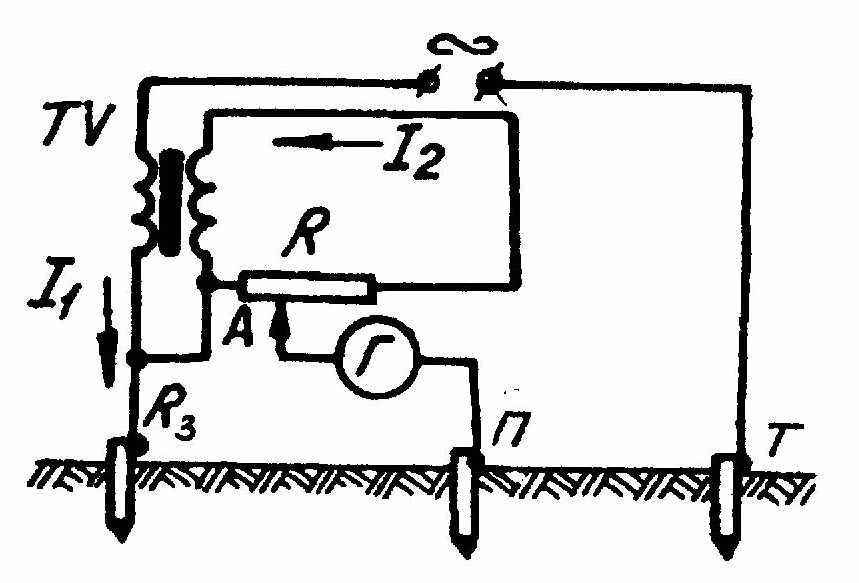

2.3.2. Компенсационный метод измерения сопротивления заземляющего устройства основан на сравнении падения напряжения на известном сопротивлении калиброванного резистора R с падением напряжения на сопротивлении испытуемого заземлителя R3 (рис. 3).

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная компенсационного метода измерения сопротивления заземлителя

Испытуемый заземлитель подключается к первичной обмотке трансформатора TV. Во вторичную обмотку трансформатора TV включается калиброванный переменный резистор R, скользящий контакт которого через индикатор (миллиамперметр) соединен с землей.

Таким образом кроме основной цепи тока (источник тока - трансформатор - испытуемый заземлитель R3 - земля - вспомогательный заземлитель Т -источник тока) создается дополнительная цепь тока: испытуемый заземлитель R3- участок резистора - скользящий контакт А резистора R - миллиамперметр -электрод - зонд П - земля - испытуемый заземлитель.

В процессе измерения, перемещением скользящего контакта А, стрелку миллиамперметра устанавливают на «нуль». При этом наступает компенсация падения напряжения на испытуемом заземлителе R3 падением напряжения на участке с сопротивлением г резистора R. Величина г известна, так как резистор калиброван. Величина сопротивления R3 будет численно равна величине г участка резистора R.

Компенсационный способ измерения сопротивления заземлителя положен в основу измерителя заземления М-416.

Прибор включает в себя встроенный источник постоянного тока из трех сухих элементов (типа 373 «Марс»), преобразователь постоянного тока в измерительный переменный с частотой 950-1125 Гц и измерительное устройство, работающее в режиме компенсатора. Класс точности прибора 4, масса не превышает 3 кг.

Прибор имеет четыре предела измерения: 0,1-10 Ом, 0,5-50 Ом, 2-200 Ом, 10-1000 Ом. Сопротивление вспомогательного заземлителя и зонда не должно превышать соответственно 500, 1000, 2500, 5000 Ом для первого, второго, третьего и четвертого предела измерений.

В приборе предусмотрено устройство (фильтр), исключающее влияние на точность измерения блуждающих переменных токов промышленной частоты.

При измерении оператором производятся действия в следующей последовательности:

переключатель режимов устанавливается в положение «контроль» 5 Ом;

после нажатия кнопки вращением ручки «реохорд» стрелка индикатора устанавливается на нуль (на шкале реохорда при этом должно быть показание 5+ 0,35 Ом);

собирается схема измерения;

переключатель измерений устанавливается в положение/;

нажимается кнопка и вращением реохорда стрелку индикатора устанавливают на нуль.

Результат измерения равен произведению показания шкалы на показания положения переключателя измерения (стрелка индикатора при этом на нуле).

Если измеряемое сопротивление окажется больше 10 Ом, то переключатель устанавливается соответственно в положение Х5 и Х20, или XI00 - измерение повторяется.

Применение измерительного тока повышенной частоты ограничивает области применения прибора М416 заземляющими устройствами, имеющими сравнительно небольшие размеры в плане. Поэтому этот прибор рекомендуется использовать в основном для измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной и глухозазем-ленной нейтралью и выше 1 кВ с изолированной нейтралью.

На компенсационном методе основа** принцип работы измерителя сопротивлений типа Ml 103, предназначенного, £> основном, для измерения сопротивления шахтного заземления. Прибор имеет два предела измерения: 0 -10 Ом, 0-50 Ом.

При измерении оператором следует произвести следующие действия:

1) переключатель измерений установить в положение/;

2) переключатель режимов работы установить в положение «контроль»;

3) вращая рукоятку генератора со скоростью 120 об/мин и одновременно, поворачивая ручку реохорда, добиться нулевого положения стрелки прибора. Показания прибора должно быть равно 10 :± 0,5 Ом.

4) собрать схему измерения (подклю чить электроды);

5) установить переключатель режимов работы в положение «измерение»;

6) вращением рукоятки генератора и реохорда одновременно добиться нулевого положения стрелки прибора.

Сопротивление заземления определяется умножением показания шкалы реохорда, на коэффициент, соответствующий положению переключателя измерений.

В настоящее время промышленностью выпускается измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1, который имеет более широкую область применения чем измеритель типа М416. Этот прибор можно применять и для изме-

рений в электроустановках напряжением выше 1 кВ с эффективным заземлением нейтрали.

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов и активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них при температуре окружающего воздуха от минус 25 до + 55° и относительной влажности до 90 % при температуре 30°С.

Измеритель имеет усиленную изоляцию и относится к классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

Технические характеристики:

- Диапазоны измерений и допустимые сопротивления потенциальных и токовых электродов приведены в таблице.

| Диапазон измерений, Ом | Диапазон допустимых значений сопротивления электродов, кОм | |

| | потенциальных Rni, Rm или их суммарное сопротивление | токовых Rti, Rt2 или их суммарное сопротивление (R-T1+ RT2) |

| 0-0,3; 0-1 | 0-2 | 0-1 |

| 0-3,0; 0-10 | 0-6 | 0-3 |

| 0-30; 0-100 | 0-12 | 0-6 |

| 0-300; 0-1000 | ||

| 0-3000; 0-15000 | ||

Примечание: Rti, Rt2, Rm, Rm- условные обозначения сопротивлений электродов, подключаемых к соответствующим зажимам.

- Класс точности 4,0 на диапазоне 0-0,3 Ом и 2,5 на остальных диапазонах.

- Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 2,5 % на остальных диапазонах от конечного значения диапазона измерения.

- Частота измерительного тока находится в пределах 265-310 Гц.

- Переменное напряжение на зажимах Т1 и Т2 при разомкнутой внешней цепи не более 36 В.

- Электропитание измерителя осуществляется от девяти встроенных элементов 373, А 373 (R20, LR20) или от внешнего источника постоянного тока напряжения от 11,5 до 15 В.

- Ток потребления от источника питания не более 160 мА.

- Время установления показания в положения ИЗМ 1 не более 6 с в положений ИЗМII не более 30 с.

- Время установления рабочего режима не более 10 с.

- Продолжительности непрерывной работы измерителя при питании от внешнего источника не ограничена.

- Продолжительность непрерывной работы от встроенного источника питания ограничивается емкостью электрохимического источника тока.

- Габаритные размеры 305x125x155 мм.

- Масса измерителя не более 2,2 кг. 2.3.3. Задание по работе

Изучить требования правил /1, 2, 3/ по устройству и эксплуатации защитного заземления и зануления.

Изучить способы испытания защитного заземления по литературным источникам, указанным в настоящем руководстве.

Изучить принцип действия и назначение приборов по их техническим паспортам (описаниям).

Определить сопротивление заземлителя, указанного преподавателем с помощью приборов, имеющихся в наличии.

Результаты измерений свести в таблицу:

Проанализировать полученные результаты и указать область применения испытанных заземлителей.

2.4. Проверка исправности пробивного предохранителя

Опасность поражения электрическим током - возникает при замыкании между собой сетей высшего и низшего напряжений. Такое- замыкание может произойти, например, при соприкосновении между собой проводов сетей высшего и низшего напряжений, в результате неправильного монтажа, повреждений в трансформаторе или одновременного замыкания на землю на сторонах высшего и низшего напряжений.

Сеть высшего напряжения (Uл = 6кВ) может быть как с заземленной, так и с изолированной нейтралью трансформатора.

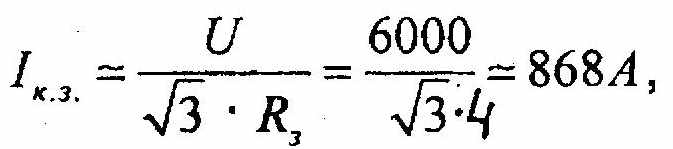

Если нейтраль сети высшего напряжения заземлена, а замыкание между сетями высшего и низшего напряжений происходит на зажимах трансформатора, например, мощностью 1000 кВ-А, то при сопротивлении заземляющего устройства R, = 4 Ом ток короткого замыкания будет равен

(2.3)

(2.3)Номинальный ток трансформатора, как известно, составляет 100 А. Следовательно, трансформатор со стороны высшего напряжения должен быть отключен защитой.

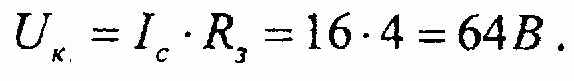

При изолированной нейтрали сети высшего напряжения ;* . ток короткого замыкания будет протекать через емкости трех фаз относительно земли и место повреждения их изоляции (рис.4).

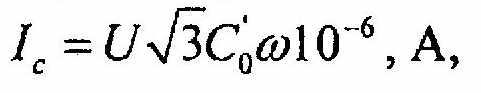

Обычно в сети напряжением выше 1000 В всякая заметная утечка быстро приводит к пробою изоляции в месте ее повреждения. Емкостный ток поражения (ток утечки) в этом случае определится по формуле

(2.4)

(2.4)где С0 - емкость фазы сети по отношению к земле, мкФ. При емкости фазы сети по отношению к земле, равной 5 мкФ, ток 1С будет равен 16 А. Этот ток в сети до 1000 В обусловит напряжение корпуса по отношению к земле, равное

(2.5)

(2.5)В этом случае для обеспечения безопасности сеть высшего напряжения должна быть отключена. Если ток утечки, определяемый емкостью сети высшего напряжения, окажется недостаточным для отключения выключателя, то на стороне низшего напряжения будет существовать повышенная опасность поражения электрическим током.

Рис. 4. Схема защиты от перехода высшего напряжения на сеть низшего

На углеобогатительных фабриках переход высшего напряжения (3000 или 6000 В) в сеть низшего напряжения (660 или 380 В) может быть причиной не только поражения электрическим током, но и пожара или взрыва пыли и метана. Защита от указанной выше опасности при замыкании между собой сетей различных напряжений заключается в соединении нейтрали сети низшего напряжения с землей (прямым или косвенным путем) с тем, чтобы зафиксировать потенциал нейтральной точки сети.

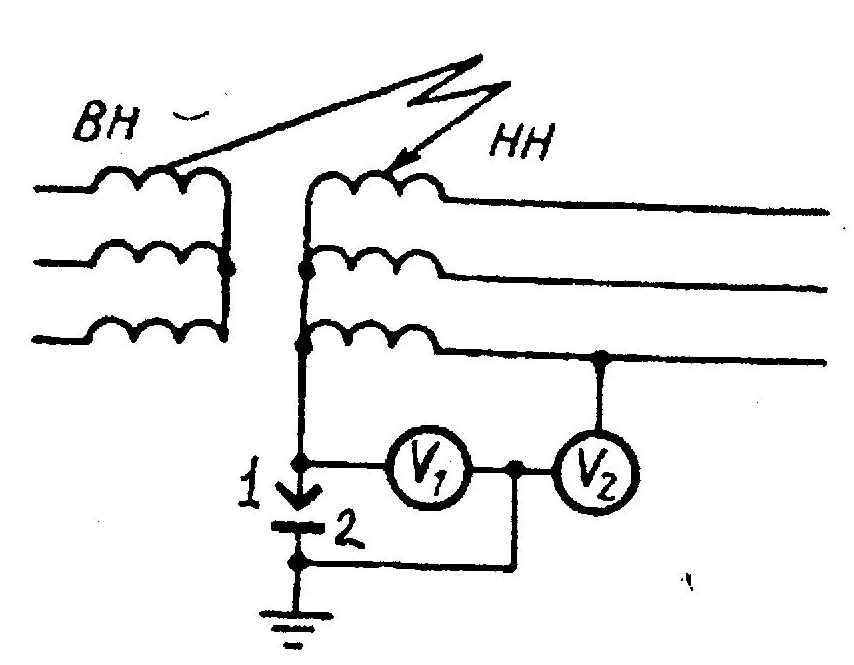

В сетях низшего напряжения с изолированной нейтралью между нейтральной точкой и землей включается пробивной предохранитель, который в момент замыкания между собой сетей различных напряжений автоматически фиксирует нейтральную точку сети низшего напряжения путем ее соединения с землей. При этом нейтраль сети низшего напряжения получает потенциал относительно земли, равный примерно 6000 В. Под воздействием этого напряжения в пробивном предохранителе (рис.5), состоящем из незаземленного 1 и заземленного 2 электродов, разделенных слюдяной прокладкой с отверстиями, произойдет пробой воздушных промежутков в этих отверстиях. Напряжение относительно земли становится равным нулю, так как нейтраль сети низшего напряжения заземляется.

Контроль исправности пробивного предохранителя можно осуществить при помощи двух вольтметров (рис.5). Если произойдет пробой предохранителя, то вольтметр VI покажет нуль, а вольтметр V2 - полное фазное напряжение.

Рис. 5. Принципиальная схема контроля исправности пробивного предохранителя

Существенный недостаток этой схемы контроля состоит в том, что применение ее возможно при наличии постоянного дежурного персонала на подстанции.

Защита от перехода высшего напряжения в сеть низшего (с установкой пробивных предохранителей) будет эффективна только тогда, когда при пробое предохранителя будет действовать релейная защита на сигнал или на отключение.

В сетях напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью между нейтральной точкой и землей включается пробивной предохранитель, который в момент замыкания между собой сетей различных напряжений автоматически фиксирует нейтральную точку сети низшего напряжения путем ее соединения с землей. При этом нейтраль сети низшего напряжения получает потенциал относительно сети, равный, примерно, 6000 В. Под действием этого напряжения пробивной предохранитель пробивается и нейтраль сети напряжением до 1 кВ заземляется.

Проверка исправности пробивного предохранителя производится при вводе электроустановки в эксплуатацию, при капитальных, текущих ремонтах и перестановке оборудования.

Проверка должна производиться в том случае, если есть сомнения в исправности пробивного предохранителя.

При проверке выполняется ряд работ, цель которых установить целость и работоспособность пробивного предохранителя.

Прежде всего, следует установить соответствие параметров предохранителя и сети, где он установлен (номинальное напряжение, величина разрядного промежутка, толщина слюдяной прокладки). Затем производится внешний осмотр деталей предохранителей. Проверяется состояние разрядных поверхностей электродов, которые должны быть шлифованными, без следов обработки и повреждений. Фарфоровые детали должны быть чистыми и без дефектов (сколы, трещины и т.п.).

После внешнего осмотра производятся испытания. Испытания на пробой заключаются в проверке изоляции собранного предохранителя мегомметром на напряжение до 2500 В. При испытании сопротивление изоляции пробивного предохранителя не должно быть ниже 4 МОм.

Затем производится снятие разрядной характеристики током промышленной частоты и сравнение ее с типовой.

Испытание током промышленной частоты производится в два этапа: вначале испытательное напряжение медленно поднимается до возникновения пробоя, затем поднимается до 0,75 от пробивного (пробой не возникает) и снижается до нуля. Для того, чтобы не повредить пробивной предохранитель при испытании, ограничивают ток пробоя, для чего в цепь испытательного напряжения включают сопротивления 5 кОм для предохранителей с пробивным напряжением 351...500 В и 10 кОм для пробивного напряжения 701... 1000 В.

При эксплуатации электроустановок в особо опасных условиях (углеобогатительные фабрики, шахты) для повышения безопасности рекомендуется осуществлять постоянный контроль исправности пробивного предохранителя.

2.5. Измерение сопротивления петли «фаза - нуль»

Петля «фаза - нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали представляет собой цепь тока, которая возникает при замыкании фазы на нулевой провод или корпус электроустановки, соединенный с ним. От сопротивления этой цепи зависит ток замыкания, а следовательно, и надежность работы защиты от однофазного короткого замыкания.

В сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью ток замыкания определяется по формуле

(2.6)

(2.6)где Цф - фазное напряжение сети; Zn - полное сопротивление петли фазный - нулевой провод.

Полное сопротивление петли «фаза - нуль» можно определить по формуле

(2.7)

(2.7)где Zmp /3 - полное сопротивление одной фазы трансформатора, 2фн -полное сопротивление фазного и нулевого проводов.

Точное вычисление аналитическим способом полного сопротивления петли «фаза - нуль» затруднительно из-за сложности учета влияния возможных путей тока аварийного режима через различные металлоконструкции, трубопроводы, оболочки, броню кабелей и т.п.. В связи с этим полное сопротивление петли «фаза - нуль» наиболее точно может быть определено экспериментальным путем.

Применяют два метода измерения: с отключением от сети испытуемой электроустановки и без отключения электроустановки.

Перед измерением сопротивления петли «фаза - нуль» с отключением электроустановки, применяя метод амперметра - вольтметра необходимо выполнить следующие работы:

проверить наличие контакта в местах присоединения нулевого защитного провода к искусственным основному и повторным заземлителям, а также в местах соединения с естественными заземлителями, используемыми в качестве элементов заземляющего устройства;

отключить на всем протяжении петли «фаза - нуль» испытуемого фидера другие параллельные электроприемники;

отключить однофазные нагрузки линий, имеющих с испытуемой общий участок зануления (магистраль зануления).

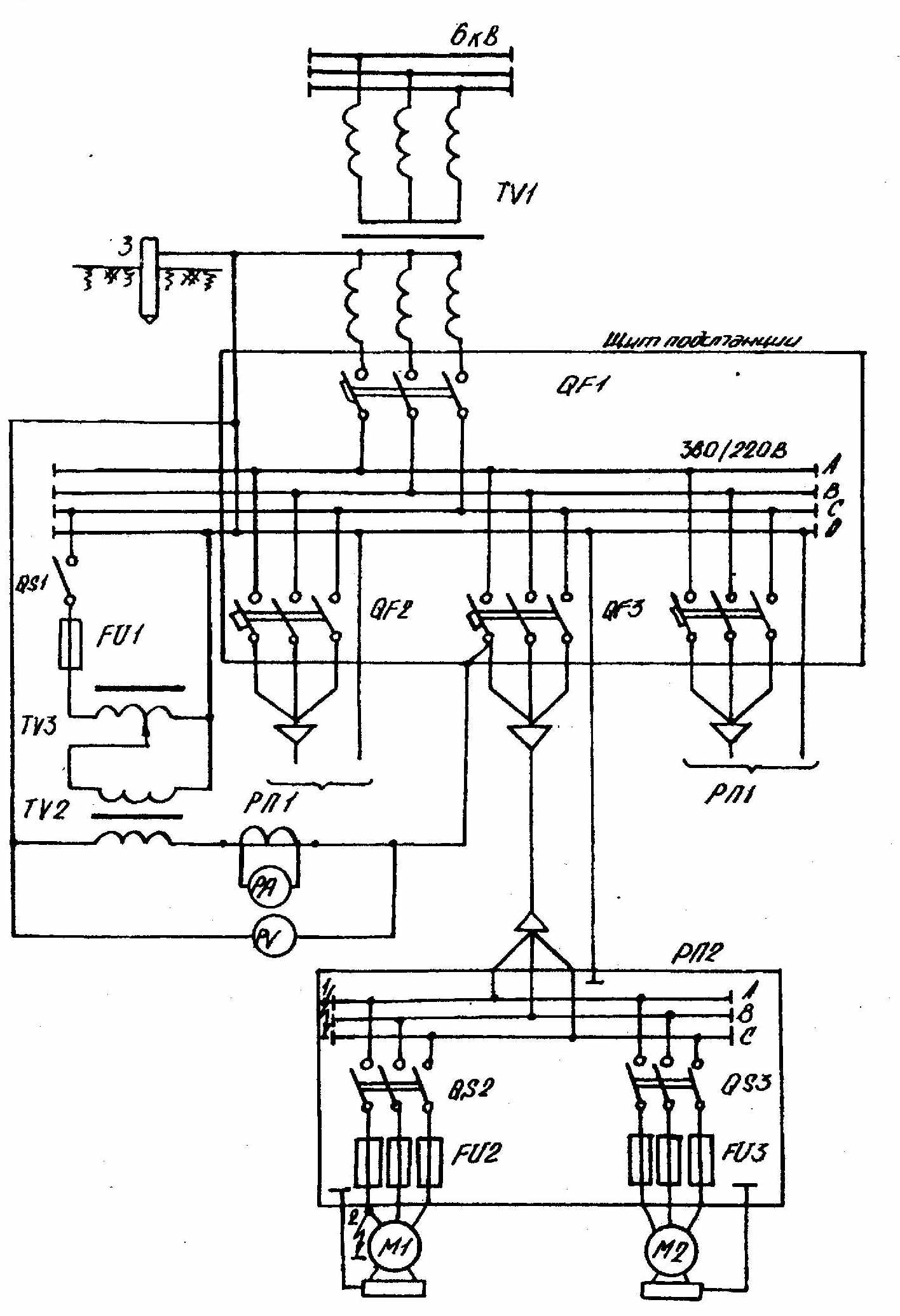

Измерение сопротивления петли «фаза - нуль» в системе электроснабжения от однотрансформаторной подстанции производится на переменном токе (рис.6). В качестве источника питания измерительной цепи может быть использован любой понижающий трансформатор TV2 (котельный, сварочный, нагрузочный и т.п.). Регулирование тока производится реостатом или регулировочным автотрансформатором ТУЗ. Измерительные приборы должны быть класса точности 0,5. Вольтметр необходим с пределами измерения 0 - 7, 5 - 60 В; амперметр на 5 А с трансформатором тока, либо прямого включения на 20 А. Величина нагрузочного тока выбирается около 10-15 А. Вторичная обмотка понижающего трансформатора подсоединяется на подстанции к нулевому проводу и к одному из фазных проводов, как можно ближе к питающему трансформатору TV1, чтобы учесть сопротивление всей испытуемой цепи. Измерительная схема может питаться также от постороннего источника переменного тока.

Для определения тока к.з с целью оценки возможности сгорания плавкой вставки предохранителей FU2 один из фазных проводов (на схеме фаза А) соединяется с корпусом двигателя Ml в точке 2 с целью создания петли.

Рубильник QS2 включается, а автоматический выключатель QF3, и все остальные коммутационные аппараты используемой линии (например, рубильник QSZ) отключаются. Ролик автотрансформатора ТУЗ устанавливается в нулевое положение.

Включить рубильник QSI, плавно увеличивая ток при помощи автотрансформатора ТУЗ, сделать отсчет напряжения Ull3M и тока 1иш. Полное сопротивление петли определяют по формуле:

(2.8.)

(2.8.)

Рис. 6. Схема измерения полного сопротивления петли фаза-нуль по методу амперметра-вольтметра

Измеренная величина 2фн должна быть сложена арифметически с расчет ной величиной полного сопротивления одной фазы питающего трансформаторе Zmi/3, взятой с характеристики трансформатора /5/.

Сопротивление петли «фаза - нуль» можно измерить не отключая напряжения, не прерывая работу электропотребителей. Для этой цели применяется прибор М-417, которым измеряют это сопротивление в сетях переменного тока промышленной частоты напряжением 380 ± 10 %, В . Работа схемы прибора основана на методе вольтметра.

Измерение сопротивления петли «фаза - нуль» производится в следующем порядке.

Прибор устанавливают в горизонтальном положении. Ручку «Калибровка» ставят в крайнее левое положение. Один провод от прибора присоединяют к фазе сети в конце испытуемой линии вблизи электроприемника, а второй провод - к корпусу электроприемника. Затем подается напряжение на измеряемый участок цепи. Если при этом сигнальная лампа Л1 не загорается, что свидетельствует о неисправности цепи фаза - нуль, испытание следует прекратить. При загорании этой лампы нажимают кнопку «Проверка калибровки» и с помощью рукоятки «Калибровка» устанавливают стрелку прибора МП на нуль. Отпустив кнопку «Проверка калибровки», нажимают кнопку «Измерение» и отсчитывают показания по шкале прибора. Загорание сигнальной лампы Л2 при нажатии кнопки «Измерение» свидетельствует о том, что сопротивление петли более 2 Ом.

Повторное измерение можно производить только после проверки калибровки.

С прибором должно работать не менее 2-х человек с соблюдением всех правил безопасности при работе в действующих электроустановках. На время подключения прибора следует снимать напряжение с испытываемого участка цепи. Если это не возможно, то в порядке исключения допускается подключение прибора под напряжением, но только при соблюдении правил электробезопасности.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА