Педагогическая технология обучения учащихся элементам единоборств на уроках физической культуры

| Вид материала | Урок |

- Идеомоторный метод регуляции предстартовых состояний юных спортсменов на этапе начального, 313.02kb.

- Организация и методика специальной физической подготовки дзюдоистов 15-18-летнего возраста, 349.98kb.

- Лекция по дисциплине «психология физической культуры и спорта», 99.29kb.

- Педагогическая система профильной подготовки школьников в области физической культуры, 729.36kb.

- Методика обучения подвижным играм 3 Игровой и соревновательный методы обучения 12 Игры, 824.01kb.

- Технология формирования культуры безопасности профессиональной деятельности у студентов, 467.41kb.

- Пояснительная записка Всилу сложившейся традиции большинство школ Челябинска на уроках, 171.72kb.

- Креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников 13. 00., 717.42kb.

- Технология целевой физической подготовки высококвалифицировнных биатлонистов в годичном, 758.42kb.

- Формирование здорового образа жизни младших школьников на уроках физической культуры, 84.87kb.

Педагогическая технология

обучения учащихся элементам единоборств

на уроках физической культуры.

Введение.

Н

а протяжении десятилетий не снижается накал дискуссий между специалистами в области физического воспитания школьников по следующему вопросу: «Каким должен быть урок физкультуры?» Если судить по ряду публикаций, то в настоящее время выделяются следующие основные подходы к переоценке цели, задач и сущности содержания уроков физкультуры в общеобразовательных учебных заведениях. Во-первых, это новое осмысление их оздоровительной цели, когда высшей ценностью школьной физкультуры являются здоровье учащихся, высокий уровень физического развития и физической подготовленности. Во-вторых, можно говорить об экстенсивном подходе, при котором главным является значимый тренировочный эффект за счет увеличения объема школьных занятий, и, в-третьих, о спортивно-ориентированном подходе, основанном на рациональном сочетании классно-урочной и секционной формы занятий ( урочно-тренировочный тип). Есть и другие подходы к содержательной значимости урока физкультуры (С.В. Хрущев, А.Дубогай, 1986; В.Б.Абрамович, А.Б.Майский, 1989; И.И. Мансуров,1991; В.К.Бальсевич, Л.И.Лубышева, 1994; и др.).

а протяжении десятилетий не снижается накал дискуссий между специалистами в области физического воспитания школьников по следующему вопросу: «Каким должен быть урок физкультуры?» Если судить по ряду публикаций, то в настоящее время выделяются следующие основные подходы к переоценке цели, задач и сущности содержания уроков физкультуры в общеобразовательных учебных заведениях. Во-первых, это новое осмысление их оздоровительной цели, когда высшей ценностью школьной физкультуры являются здоровье учащихся, высокий уровень физического развития и физической подготовленности. Во-вторых, можно говорить об экстенсивном подходе, при котором главным является значимый тренировочный эффект за счет увеличения объема школьных занятий, и, в-третьих, о спортивно-ориентированном подходе, основанном на рациональном сочетании классно-урочной и секционной формы занятий ( урочно-тренировочный тип). Есть и другие подходы к содержательной значимости урока физкультуры (С.В. Хрущев, А.Дубогай, 1986; В.Б.Абрамович, А.Б.Майский, 1989; И.И. Мансуров,1991; В.К.Бальсевич, Л.И.Лубышева, 1994; и др.). Занятия борьбой рассматриваются многими специалистами в качестве одного из действенных средств физической подготовки подрастающего поколения и, следовательно, имеют большое прикладное значение. Различные виды борьбы достаточно широко практикуются в учебных заведениях (ПТУ, техникумах, вузах). С 1975 года занятия по классической борьбе использовались в физическом воспитании в общеобразовательной школе, начиная с 7-го класса. Известно, что борьба — естественная, обусловленная природой потребность детей и подростков к единоборству (П.Ф.Лесгафт,1909). По мнению русского ученого и педагога П.Ф.Лесгафта, борьба — это одно из эффективнейших средств физического воспитания молодежи. Борьба - «есть упражнение, - говорил Лесгафт, - с возрастающим напряжением, состоящая в проявлении силы в соответствии с проявлением ее другим лицом, при умении стойко управлять своим телом на определенной опоре...»

Многолетний опыт развития спортивных видов борьбы в нашей стране и за рубежом позволяет говорить о том, что раздел борьбы в школьной программе должен пронизывать весь процесс физического воспитания, начиная с 1-класса. Анализируя учебную программу общеобразовательной школы по физическому воспитанию с 1975 года, когда в них появился раздел «Борьба» (для школьников средних классов — 8 часов, старших — 10 часов в год), показал, что этот вид спорта был и остается далеко еще не разработанным.

Сейчас мы знаем, как популяры в мире женское дзюдо, самбо, вольная борьба.

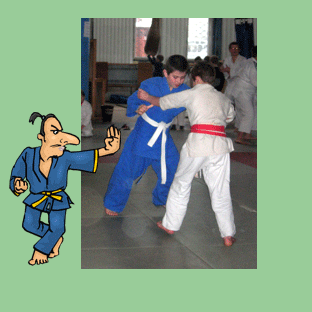

Я считаю, что уроки с элементами единоборств в школьной программе необходимы. Я провожу уроки дзюдо. Значимость их предельно высока. В обучении элементам борьбы я выделяю следующие задачи:

1. Всестороннее физическое развитие учащихся.

2. Военно-прикладная подготовка.

3. Эффективное использование духа и тела.

4. Поиск эффективных методов и средств в обучении учащихся элементам единоборств.

Педагогическая технология обучения учащихся элементам единоборств.

О

бучение элементам единоборств осуществляю по принципам педагогики: сознательности и активности, систематичности и последовательности, наглядности и доступности,

бучение элементам единоборств осуществляю по принципам педагогики: сознательности и активности, систематичности и последовательности, наглядности и доступности, С первых уроков говорю детям, что урок борьбы — это как пароль в Храм, где превыше всего ценится не сила, а хитроумие, остроумие, изящество техники. Приучаю их, чтобы они не отказывались от занятий без серьезных на то оснований. Прошу их уважать самих себя, соперников, зал, правила соревнований.

В уроках единоборств нужна хорошая физическая подготовка: акробатическая подготовка — для развития ловкости, упражнения с отягощениями, амортизаторами — для развития силы, кроссы — для развития выносливости.

Занятия строю так, чтобы подготовка учащихся к выполнению поставленных задач, само их выполнение и окончание урока были четко разграничены. Исходя из этого, урок должен включать в себя: вводную, основную и заключительную части.

В вводной части урока ставится задача сосредоточить внимание занимающихся на предстоящей работе и умеренно разогреть организм. Используются различные виды ходьбы, бега, общеразвивающие и специальные упражнения. Основные задачи вводной части сводятся к повышению функциональной активности всех органов и мышечных групп за счет использования общеподготовительных упражнений. Рекомендую включать имитационные и игровые упражнения, которые могут выполняться с предметами (гантелями, гимнастическими палками, набивными мячами, скакалками) и без них, очень важно использовать упражнения с элементами акробатики, на гимнастической стенке, с гимнастическими скамейками и т.д.

Остановимся на наиболее ценных упражнениях:

1. Упражнения, увеличивающие амплитуду движения, т.е. упражнения на гибкость.

2. Упражнения в равновесии. Провожу по следующим степеням трудностей: без усложнений, с закрытыми глазами, с грузом (постепенно увеличивая его), с грузом и закрытыми глазами.

3. Упражнения для развития ловкости (кувырок прыжком через стоящего на четвереньках, перекат через стоящего на четвереньках, перекат через спину стоящего, держась за его руки; колесо, колесо с поворотом и т.д.)

4. Упражнения для укрепления связок и частично для развития силы (упражнения с гантелями, набивными мячами, в парах и т.д.)

5. Упражнения для развития силы (упражнения со штангой, резиновыми амортизаторами, упражнения на преодоление тяжести противника ( без сопротивления соперника и с дозированным сопротивлением соперника) и т.д.

6. Упражнения для развития быстроты движений. Для развития этого качества рекомендую следующие упражнения: перебрасывание маленького мяча друг другу, ловить мяч, подброшенный вверх, отскакивающий от пола, ровной стены, стены с неровностями, делать подсечки по падающему мячу или бумажке, по мячу, катящемуся в разных направлениях, бег на короткие дистанции, старты из всевозможных положений.

7. Упражнения самостраховки и страховки ( перекаты, различные кувырки, падения с опорой на руки, падения вперед из основной стойки, падения при захвате ног сзади, падение вперед с отягощением, падение вперед с перекатом на грудь, падения в сторону и назад с опорой на руки, падения на бок кувырком через руку партнера, через препятствие и т.д.

Основная часть урока по структуре может быть простой и сложной в зависимости от поставленной цели — изучение техники и тактики борьбы, повторение и отработка приемов при полном сопротивлении и без сопротивления партнера. Обучение приемам провожу в следующем порядке:

1. Учитель показывает и объясняет прием полностью в обычном темпе, затем медленно, фиксируя внимание занимающихся на основных моментах. После такого общего ознакомления показываю прием по подразделениям и при этом обращаю внимание на особенности его проведения и возможные ошибки. Такая форма дает ученикам быстрее освоить изучаемый прием.

2. Занимающиеся выполняют прием против несопротивляющегося партнера до тех пор, пока полностью и технически правильно не освоят его.

Технику выполнения приема закрепляют, а затем совершенствуют с сопротивляющимся партнером в последующих тренировках. Причем сопротивление партнера в ходе занятий должно возрастать по мере совершенствования техники.

Техника борьбы самбо подразделяется:

| Борьба стоя | Стойки, дистанции, подготовки к захватам, передвижения и обманные движения. Способы подготовки к броскам, исходные положения для проведения бросков и подходы к броскам. Прорывы оборонительных захватов Страховка и самостраховка. Броски Комбинации из бросков Защиты против бросков Ответные броски |

| Борьба лежа | Исходные положения и вспомогательные действия. Страховка и самостраховка. Благоприятные положения для проведения приемов борьбы лежа. Подготовка к приемам борьбы лежа. Прорывы оборонительных захватов Заваливания. Переворачивания. Удержания. Болевые приемы. Удушающие приемы. Комбинации из приемов борьбы лежа. Защиты против приемов борьбы лежа. Ответные приемы при борьбе лежа. |

В каждое занятие включаю элементы как обучения, так и тренировки. На первых уроках главным образом является обучение, а на последующих тренировка. Обучение следует начинать с легких упражнений и постепенно переходить к более трудным. Во время занятий занимающиеся должны получить от учителя правильное, яркое, надолго запоминающееся представление о приеме. Располагаю материал уроков согласно известному правилу от простого — к сложному, от легкого — к трудному, от известного — к неизвестному. Стараюсь широко прибегать не только к натуральному показу, но и к демонстрации схем, рисунков, кинограмм и пр. Предлагаю примерную схему изучения приемов (Приложение №1).

Первые уроки занятия борьбой целиком посвящаю изучению элементов страховки и самостраховки, так как все приемы в стойке связаны с падением атакуемого, а часто и атакующего. Поэтому оба партнера должны хорошо ориентироваться в пространстве и смягчать падение. Одновременно пристальное внимание уделяется тренировке вестибулярного анализатора с помощью прыжков с вращением, кувырков, поворотов, акробатических прыжков. Последующие уроки посвящаю изучению подводящих и имитационных упражнений, которые могут даваться и в качестве домашнего задания учащимся. В занятия вводятся подвижные игры, развивающие ловкость, силовую выносливость (бой всадников, петушиный бой, борьба в кругу, борьба за захват), т.е воссоздающие реальные условия борьбы в виде высокоэмоциональных игр. Лишь после ознакомления и удовлетворительного выполнения приемов самостраховки можно переходить к изучению наиболее простых технических действий. К ннм относятся прежде всего выведения из равновесия. Одновременно переходят к изучению приемов в партере, выполнению различных переворотов с захватом пояса, куртки, удержаний сбоку, со стороны ног. Знакомиться можно с 5-8 приемами в борьбе лежа, но закреплять до уровня навыка не более 3-4.Точно так же и в борьбе стоя можно изучать 12-15 приемов, но рекомендую совершенствовать индивидуальную технику приемов не более 3-4.

Задача заключительной части урока — привести организм занимающихся в относительно спокойное состояние. Для этого применяется медленная ходьба, упражнения на расслабление и т.д.

Нельзя забывать и о теоретической подготовке учащихся. Предлагаю темы теоретических занятий:

1. История борьбы дзюдо.

2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.

3. Гигиена и профилактика травматизма.

4. Прикладное значение борьбы дзюдо.

5. Правила соревнований.

6. Основы техники и тактики борьбы дзюдо.

7. Этика спортсмена.

Из выше описанного мною, можно сделать следующие выводы:

1. Уроки борьбы позволяют не только улучшить отношение учащихся к занятиям физической культуры в школе, но и поднять на качественно более высокий уровень их физическую подготовку.

2. Боевой раздел и приемы самозащиты дополняют этот вид борьбы наиболее эффективными спортивными приемами, применяемыми в сложной обстановке.

3. Элементы борьбы легко дозируемы. Их можно давать дифференцированно в зависимости от индивидуальных способностей учащихся.

4. Уроки борьбы дзюдо имеют важное значение в подготовке учащихся к службе в армии.

Приложение №1.

Примерная схема изучения приемов.

1. Назвать приём.

2. Обосновать прием, рассказать о его значении в комплексе приемов.

3. Показать прием в темпе — наглядно, четко, образцово.

4. Показать прием в замедленном темпе, акцентируя внимание на основных элементах, а потом опять показать в обычном темпе.

5. Рассказать о наиболее благоприятных условиях для проведения приема.

6. Обратить внимание на наиболее распространенные ошибки при выполнение приема.

7. Составить пары занимающихся и приступить к изучению приема.

8. Изучение приема начать с его выполнения без сопротивления партнера и без передвижения по ковру.

9. Выполнять прием в движении по ковру с сопротивлением партнера.