Ренція «комплексне використанння природних ресурсів» (12 грудня 2011 року, м. Донецьк, Україна) збірка доповідей студентів та аспірантів донецьк, Доннту 2011

| Вид материала | Документы |

- Науково-практичної інтернет-конференції економічна політика країн єс 17 жовтня 2011, 3470.85kb.

- Вісті Донецького гірничого інституту. 2010. №1 С. 224-234, 84.45kb.

- Автоматизовані системи управління підприємством з використанням програмного забезпечення, 27.05kb.

- Україна міністерство екології та природних ресурсів україни, 267.7kb.

- Міністерство освіти І науки України, 230.2kb.

- Оперативна хірургія І топографічна анатомія методичні вказівки до практичних занять, 1400.78kb.

- Субота, 17 грудня 2011 року, №№100-101 (№№11460-11461), 546.54kb.

- О. М. Кривуля, доктор філософських наук, професор ректор Хар, 2049.65kb.

- Погоджен о, 35.37kb.

- «Україна І світ: гуманітарно-технічна еліта І соціальний прогрес» Міжнародна науково-теоретична, 43.81kb.

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Жердицкий В.А., Салехирадж С., Завьялова Е.Л.

Наиболее распространенные виды топлив, такие как природный газ, нефть будут исчерпаны в ближайшей перспективе, запасы угля и урана также ограничены. Поэтому человечество вынуждено переходить на альтернативные виды энергоносителей.

Сложная экологическая обстановка в горнодобывающих регионах объясняется интенсивным потреблением различных видов энергии, производимой из традиционных видов топливных ресурсов: природного газа, угля, нефтепродуктов и др. Этому сопутствуют огромные выбросы парниковых и токсичных газов, аэрозолей и тепловые потери. В связи с этим использование менее вредного тепла недр представляется важной экологической и ресурсосберегающей задачей.

Выражение "геотермальная энергия" буквально означает, что это энергия тепла земли (гео - земля, термальная - тепловая). Основным источником этой энергии является постоянный поток тепла из раскаленных недр, направленный к поверхности земли.

Анализ показывает, что запасы геотермальной энергии на планете достаточны для того, чтобы на длительное время обеспечить потребности всего человечества, а ее стоимость – одна из самых низких среди возобновляемых источников энергии. Однако, приемлемые для использования в современных энергетических установках уровни теплоты, с температурой более 1500С, находятся на значительных глубинах, порядка 4…5 тыс.м. Только в отдельных районах, преимущественно на стыках тектонических плит, они более доступны.

Основные современные способы использования геотермальной энергии основаны на скважинных технологиях. Им присущи такие недостатки как: высокая стоимость буровых работ; малая производительность установок, обусловленная низкой пропускной способностью скважин и высоким аэрогидродинамическим сопротивлением трещинных и поровых коллекторов в породах; угроза закупорки или размывания теплопроводящих каналов в трещиноватом горном массиве, недоступность и невозможность контролировать работу подземного теплообменника.

Для горнодобывающих регионов Украины, в которых отсутствуют неглубоко расположенные высокопотенциальные термальные ресурсы, перспективным источником является теплота, получаемая из недр через стенки горных выработок глубоких шахт. При реализации этого способа рассеянная в пространстве геотермальная энергия может быть сконцентрирована в протяженных каналах лабиринтной конфигурации.

Использование выработанных пространств подземных горнодобывающих предприятий - это надежный способ, в меньшей степени подверженный многим присущим скважинным технологиям недостаткам. Отпадает необходимость проведения изыскательских и разведочных работ, так как в шахте тепловая обстановка известна. При использовании отработанных выработок сокращаются затраты на бурение скважин и выполнение других работ.

Таким образом, разработка экологически безопасной технологий рационального использования тепловой энергии недр на глубоких угольных шахтах является актуальной научно-технической задачей.

В настоящее время для проветривания горных выработок шахт используют осевые и центробежные вентиляторы с мощным электрическим приводом. Для их круглосуточной работы затрачивается значительное количество электроэнергии, которая является существенной составляющей себестоимости добываемого угля. В ДонНТУ предложен способ проветривания шахт за счет использования геотермальной энергии, вследствие чего уменьшается расход используемой для работы вентиляционных установок электроэнергии, получаемой из ископаемых видов горючего, которые относятся к невосполнимым и исчерпывающимся видам энергоносителей. Таким образом появляется возможность не только снизить себестоимость добываемого угля, но и значительно улучшить экологическую обстановку в угледобывающих регионах.

Существующие способы проветривания шахт предусматривают подачу в воздухоподающий ствол воздуха с поверхности и регулирование его расхода в сети горных выработок шахты. После проветривания забоев, производят выдачу воздуха на поверхность через вентиляционный ствол за счет депрессии, развиваемой вентилятором главного проветривания.

Температурный режим в горных выработках следующий. В холодное время года, воизбежание обмерзания устья ствола нагревают поступающий в шахту воздух до температуры не менее +2°С (275К). При движении по сети выработок воздух нагревается за счет теплоты горных пород до температуры около 25°С (298К), что приводит к уменьшению его плотности. Температурный барьер 25°С обусловлен требованиями «Правил безопасности в угольных шахтах», в соответствии с которыми, это является эргономическим ограничением на рабочих местах в подземных условиях. В результате нагревания плотность выдаваемого из шахты воздуха становится меньше плотности подаваемого в холодный период года в шахту воздуха. Разница в плотности обеспечивает дополнительную тягу и позволяет зимой несколько уменьшать подачу и, соответственно, энергопотребление вентилятора главного проветривания шахты. Но такое проветривание требует высокой стоимости проветривания шахты и негативно воздействует на экологическую обстановку из-за использования для работы вентиляционных установок энергии, получаемой из ископаемых видов горючего, которые относятся к невосполнимым и исчерпывающимся видам энергоносителей. В теплое время года подаваемый в шахту воздух несколько охлаждается в воздухоподающем стволе, отдавая тепло остывшим в холодное время года горным породам. За счет охлаждения плотность воздуха несколько увеличивается. По мере движения по горным выработкам он вновь нагревается до температуры +25°С или несколько меньшей.

Физический смысл предлагаемого способа проветривания шахты состоит в использовании теплоты породного массива для обеспечения энергоемкого процесса нагревания исходящего из шахты воздуха и уменьшения его плотности. В основу способа поставлена задача усовершенствования вентиляции шахты, путем введения конструктивных признаков обеспечивающих повышение эффективности проветривания горных выработок за счет увеличения депрессии между воздухоподающим и вентиляционным стволами, снижения затрат на проветривание горных выработок и негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения электроэнергии, получаемой из невосполнимых и исчерпывающихся видов энергоносителей.

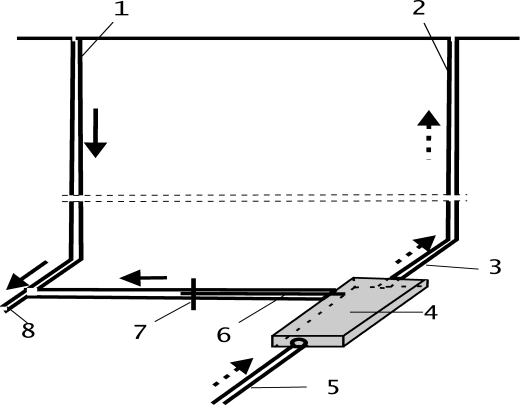

Предложенный способ проветривания шахты (рис.1.а) предусматривает подачу в воздухоподающий ствол воздуха с поверхности и нагревание его в устье ствола до температуры не менее 2°С, подачу воздуха по сети горных выработок шахты, выдачу воздуха на поверхность через вентиляционный ствол.

а) а) |  б) |

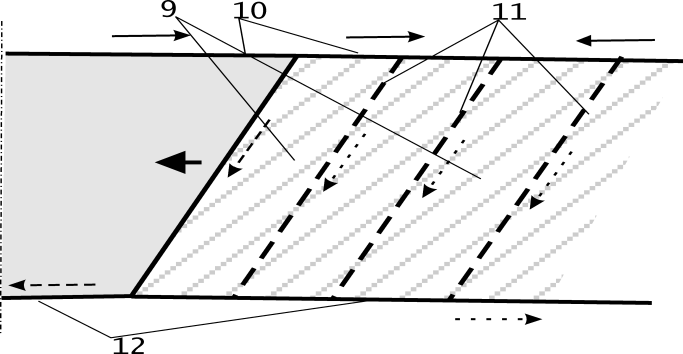

Рис. 1. Схемы проветривания шахты с использованием геотермальной энергии (а) и теплообмена воздуха в выработанном пространстве (б): 1,2 - шахтные стволы, соответственно, воздухоподающий и вентиляционный; 3,8– квершлаги, соответственно вентиляционный и воздухоподающий; 4 – вихревая труба; 5,12,10 – выработки, соответственно, главная и участковая воздухоотводящие и участковая воздухоподающая; 6 – трубопровод охлажденного воздуха; 7 – вентиляционная перемычка; 9 – геотермальный теплообменник (заштрихованная часть рисунка); 11 – каналы, пройденные в выработанном пространстве на расстоянии 50...70 м друг от друга.

Отличие от известных способов состоит в том, что, воздух из воздухоподводящей выработки, направляют в воздухоотводящую выработку через каналы (рис. 1.1б), созданные после выемки полезного ископаемого в выработанном пространстве. Совокупность выработок и каналов образует геотермальный теплообменник, в котором теплота недр в режиме динамического равновесия передается движущемуся по каналам воздуху. Чтобы исключить взаимное влияние каналов на теплообменные процессы, расстояние между ними должно быть не менее 50…70 м. На современных глубоких шахтах температура породной толщи составляет 35…500С и более. В результате нагревания плотность воздуха становится существенно меньше, чем была в воздухоподающем стволе.

После того как воздух нагревается до температуры горного массива, он подается в обособленный тракт, куда закрыт доступ горнорабочих при нормальном режиме работы шахты. В этих выработках возможно нахождение людей только в средствах индивидуальной защиты организма от теплового воздействия или после охлаждения стенок холодным воздухом.

После этого воздух может быть направлен в вихревую трубу, где разделяют молекулы воздуха, имеющие минимальную и максимальную энергию, из которой поток холодного воздуха может быть направлен для кондиционирования атмосферы на рабочие места, а горячего - к вентиляционному стволу. Благодаря наличию в вентиляционном стволе газового потока с повышенной температурой и минимальной плотностью, по сравнению с воздухоподающим, образуется тепловая депрессия, т.е. разность напоров воздуха. Более плотная, а следовательно тяжелая среда в воздухоподающем стволе выдавливает менее плотную (более легкую) из вентиляционного, что определяет достижение полезного технического эффекта.

Результаты расчетов показывают, что если оборудовать на шахте «Октябрьский рудник» два геотермальных теплообменника, то можно отказаться от использования вентиляторов главного проветривания и тем самым сократить затрат электроэнергии на проветривание шахты не менее чем на 4,7 млн. грн. в год.

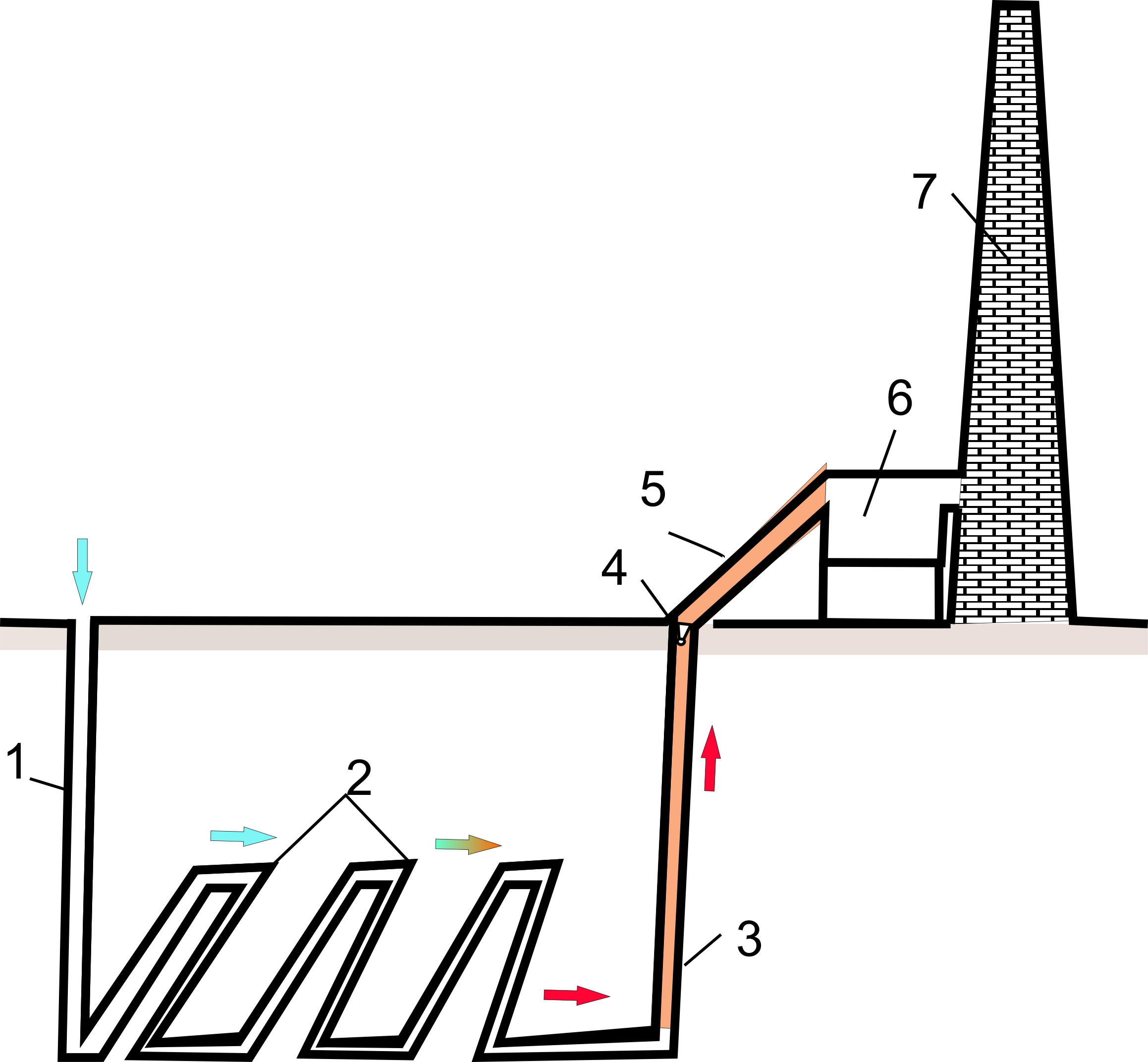

Другим способом использования геотермальной энергии для нужд горнодобывающего предприятия является возможность утилизации, повторного использования отработанного шахтного воздуха для нужд шахтной котельной, расположенной в непосредственной близости от вентиляционного ствола (рис.2).

Для сокращения расходов на топливные ресурсы возможно использовать шахтный воздух для подогрева питательной воды перед её подачей в систему теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для подогрева воздуха, используемого для интенсификации горения топлива, непосредственно в топке котла. В последнем случае экономия горючего обеспечивается также за счёт содержащихся в шахтном воздухе метана и угольной пыли.

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий составит 4,442…6,225 млн. грн. без учёта годовой стоимости обслуживания новых агрегатов. Затраты на проведение мероприятий оцениваются в сумме 85820 грн. Это мероприятие является среднезатратным и высокоэффективным, поскольку окупается менее чем через один календарный месяц.

Рис. 2. Схема подготовки воздуха для использования в шахтной котельной: 1 - воздухоподающий ствол, 2- выработки-теплообменники; 3 – вентиляционный ствол; 4 – дополнительный вентилятор; 5 - теплоизолированный трубопровод; 6 – агрегаты котельной; 7 – дымовая труба.

Кроме того эффективным является промышленное использование геотермальной энергии при работе энергоблоков комплексов «шахта – теплоэлектростанция». Обладающая рядом технических, организационных и экономических достоинств, схематично она представляет территориально и организационно совмещенные горнодобывающее и энергогенерирующее предприятия. Тепловую энергию для ТЭЦ можно использовать для предварительного подогрева подпитывающей агрегаты воды и сжигания горючего в топках, для шахты – на проветривание горных выработок. Ожидаемый эколого-экономический эффект состоящий из суммы всех видов дополнительных доходов составляет 231,487×105грн/год.

Экологический эффект от предлагаемых способов использования геотермальной энергии складывается из двух составляющих, во-первых сокращается расходование невосполнимых энергетических ресурсов, таких как уголь, природный газ, мазут и т.п., во-вторых снижаются экологические платежи.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ИЗВЛЕКАЕМОЙ ШАХТНЫМ ГЕОТЕРМАЛЬНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ ЭНЕРГИИ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ

Шипика А. С., Салехирадж С., Завьялова Е.Л.

Во всем мире обострилась проблема обеспечения промышленности и населения энергией. Это обусловлено исчерпанием широко используемых углеводородных ресурсов, таких как нефть и природный газ, низкой техногенной безопасностью современных атомных электростанций и негативными экологическими последствиями работы установок, использующих уголь. Неисчерпаемые в обозримом будущем и экологически безвредные виды энергии, а именно солнечная, ветровая, приливная и другие становятся все более актуальными. К ним относится и геотермальная энергия, обусловленная происходящими в недрах планеты и сопровождающимися выделением колоссальной теплоты радиохимическими и механическими процессами. Поступая к поверхности, эта теплота вместе с солнечной и техногенной обеспечивает климатический баланс Земли.

Для горнодобывающих регионов Украины, в которых отсутствуют неглубоко расположенные высокопотенциальные термальные ресурсы, перспективным источником является теплота, получаемая из недр через стенки горных выработок глубоких шахт. При реализации этого способа рассеянная в пространстве геотермальная энергия может быть сконцентрирована в протяженных каналах лабиринтной конфигурации.

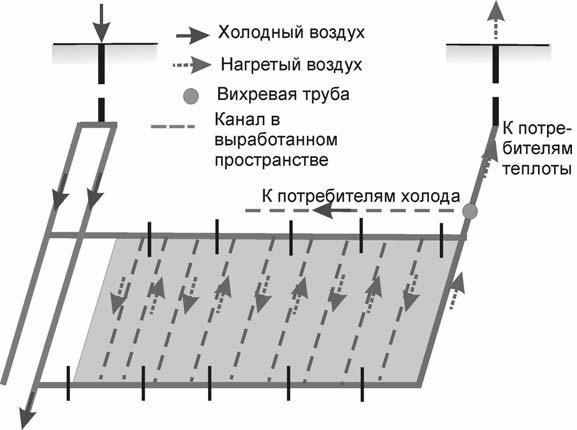

Обеспечить извлечение энергии предполагается, создавая в отработанных частях горного массива, так называемые, шахтные геотермальные теплообменники (ШГТ). Они представляют собой систему каналов-выработок в выработанном пространстве лавы, по которым движется теплоноситель, как правило, воздух (рис. 1).

Лабиринтная конфигурация сети каналов может иметь самую разнообразную схему: последовательную, параллельную, комбинированную. Она должна гарантировать нагрев проходящего через нее воздуха до температуры окружающих пород в течение нескольких десятков лет.

Необходимая конфигурация сети каналов создается с помощью вентиляционных сооружений, в основном перемычек. Производя переключение потоков, с их помощью можно обеспечивать рекреацию отдельных участков теплообменника, увеличивая продолжительность его функционирования. Создание каналов в выработанном пространстве в настоящее время не представляет технических трудностей. Сотрудниками ДонНТУ были разработаны и широко апробированы в условиях глубоких шахт способы проведения и охраны подготовительных выработок в выработанном пространстве. Кроме того, известны технологические схемы выемки угля с неполной закладкой выработанного пространства, остающиеся при этом незабученные участки могут служить каналами. Системы разработки крутопадающих и наклонных пластов позволяют бурить в выработанном пространстве скважины большого диаметра. Крепь выработок-каналов может быть не столь плотной и не обеспечивать значительного отпора горному давлению, так как в каналах не требуется пребывания людей, а в случае завала отдельные ветви лабиринта можно выключать из сети.

Рис. 1. Схема геотермального теплообменника в выработанном пространстве, образовавшемся после выемки угля

После того, как воздух проходит по лабиринту каналов, нагретый до температуры горного массива он поступает в трансформатор энергии, это может быть тепловой насос, вихревая труба, турбохолодильник или устройство другого типа. Происходит разделение потока на две струи - горячую и холодную. Первую из них можно использовать для получения электроэнергии путем прямого превращения тепла в электричество или с помощью паротурбинной установки. Газ, нагретый выше температуры кипения воды можно использовать для выпаривания высокоминерализованной шахтной.

Однако вокруг контура подготовительной выработки под действием сил горного давления формируется зона разрушений горных пород в процессе проведения и дальнейшего поддержания подготовительных горных выработок в их боках происходит развитие существующих в массиве микротрещин и переход их в разряд макротрещин. Одновременно, развиваются системы техногенных макротрещин, ориентированных параллельно породному контуру и в направлении радиальном к оси выработки. Наличие такого рода разрывов сплошности пород приводит к резкому ухудшению теплопроводности среды. Пористость породного массива может изменяться 0,03<Р<0,2, а коэффициент теплопроводности будет составлять - 0,91<λ0<0,512, где λ0 - коэффициент теплопроводности монолитного образца горной породы.

Как показывают расчеты горные породы, имеющие значительную величину пористости и высокую влажность, характеризуются величиной теплопроводности примерно вдвое большей, чем у сухих образцов трещиноватых пород. В результате этого для прогрева воздуха, движущигося по каналам ШГТ, до температуры горного массива будет необходимо увеличить длину последних, при этом интенсивность извлечения тепла горных выработок снизится.

В случае заполнения трещин искусственным материалом, например суспензией бентонитовой глины с добавлением графитового порошка, происходит увеличение коэффициента теплопроводности массива. При этом чем больше была исходная трещиноватость массива, тем выше становится способность проводить тепло после нагнетания (рис.2).

Ктп

КтпРис.2. Изменение коэффициента теплопроводности трещиноватого массива

с показателем трещинной пустотности Ктп после обработки глино - графитной суспензией: сплошная линия – песчаник; пунктир – алевролит.

с показателем трещинной пустотности Ктп после обработки глино - графитной суспензией: сплошная линия – песчаник; пунктир – алевролит.Заполнение трещин определяет увеличение коэффициента теплопроводности выше, чем у исходной горной породы. Чем выше нарушенность массива после поведения горных работ, тем лучшие условия теплопроводности можно обеспечить, заполняя трещины глино-графитной суспензией и гравитационной водой (рис.3).

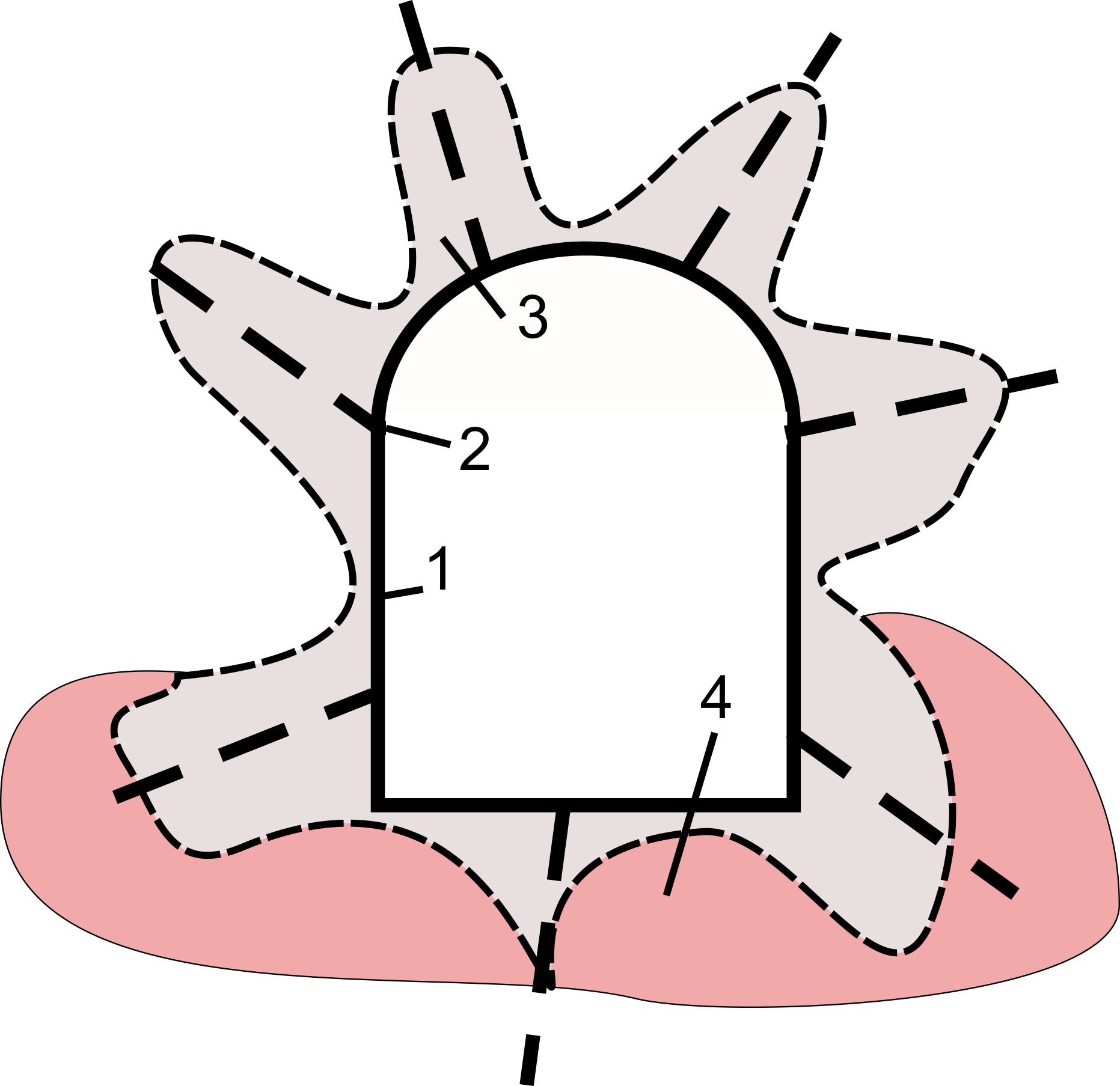

| Рис.3. Способы улучшения теплопроводных свойств вмещающего выработку породного массива: 1 – контур выработки; 2 – шпур для нагнетания суспензии; 3 – область заполненных суспензией трещиноватых пород; 4- область заполненных гравитационной и капиллярной влагой трещин |

В результате увеличения теплопроводности породного массива увеличится температура стенок горных выработок, таким образом, повысится интенсивность теплообмена между теплоносителем и стенками каналов ШГТ, а следовательно, увеличится объем извлекаемой энергии из горных выработок глубоких шахт.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Каштальян Г.В., Приходько С.Ю.

Стремление к обеспечению безопасности всегда было одним из ведущих мотивов человеческой деятельности. Вместе с тем, во всем мире наблюдается феномен роста числа несчастных случаев, аварий и катастроф. Он происходит по следующим причинам:

- с развитием техники опасность возрастает быстрее, чем способность человечества противостоять ей;

- возрастает катастрофичность ошибок управления технологическими и социальными процессами;

- люди привыкают не только к опасности, но и к нарушению правил.

Несмотря на заметное продвижение в создании теории безопасности технологических экологических систем, неспособность мирового сообщества предвидеть и предотвращать аварии и катастрофы, особенно проявившаяся в последние десятилетия, вызывает сомнение в состоятельности принятой в мире философии обеспечения безопасности.

Целью статьи является озвучивание формулы «переход к устойчивому развитию мирового сообщества обеспечивается системой управления, которая должна быть опережающей и основанной на методах научного прогнозирования».

Наш век характеризуется быстрой сменой технологий производства, огромной концентрацией энергии и высокими скоростями. В связи с этим техногенные катастрофы, в том числе и крупные, нередкое явление времени.

Техногенные катастрофы могут проявиться в форме аварий технических систем, пожаров, взрывов и других трудно предсказуемых событий. Люди, попадая в зону действий этих событий, рискуют получить заболевания или травмы различной степени тяжести.

9 ноября 1965 года на территории США и Канады произошла авария, которую сразу же назвали «катастрофой века». В этот день за 11 минут на территории 200 тысяч квадратных километров, на которой расположены такие гигантские города, как Нью-Йорк, Бостон, Монреаль и многие другие, полностью отключилось электричество. Остановились электропоезда, троллейбусы. Тысячи людей застряли в метро, поезда которого остановились в туннелях между станциями. На погруженных в мрак улицах и дорогах бродили тысячи людей, а кругом царила автомобильная суматоха, вызванная тем, что погасли светофоры. Тысячи людей застряли в лифтах. Хирурги в операционных заканчивали операции при свете свечей. Самолеты не могли совершить посадку на погруженные в темноту аэродромы. Остановились все фабрики и заводы, застыл металл в электропечах. Зрелище погасших окон гигантского Нью-Йорка было невыносимо мрачным. В ту ночь зарегистрировано в несколько раз больше самоубийств, чем обычно. Одна молодая женщина выбросилась из окна шестого этажа, оставив на столе записку: «Я схожу с ума от этой темноты, я больше не могу». Подача электроэнергии была восстановлена только в 7 часов утра 10 ноября. Убытки, вызванные этой катастрофой, оказались колоссальными — ориентировочно около 100 миллионов долларов.

Как могла произойти такая авария? Чтобы разобраться в этом, нужно представить себе, что такое современная крупная энергосистема. Она в чем-то сходна с живым организмом. В ее состав входят электрические сердца — тепловые и гидроэлектростанции, кровеносные сосуды — линии электропередачи, соединяющие электростанции, капилляры — электрические сети, подающие электроэнергию тысячам и миллионам потребителей. Все действия в системе определяются гигантским мозгом — системой управления, состоящей из тысяч приборов, реле, выключателей и других элементов.

Нужно еще иметь в виду, что выработанная электроэнергия сразу же должна быть потреблена — люди, к сожалению, еще не научились запасать и хранить электричество в больших количествах. Что произойдет, если по какой-либо причине одна из линий электропередачи выйдет из строя? На том ее конце, где электроэнергия потребляется, будет зафиксирована ее нехватка, и потребители отключатся. Однако генератор, который эту электроэнергию производит, сразу остановить нельзя, и эта энергия пойдет в другие линии, которые перегрузятся и тоже отключатся. Если не принять соответствующих мер, процесс приобретет характер лавины. Электростанции и линии передачи будут отключаться одна за другой. Это и произошло 9 ноября 1965 года в США.

Северо-восток США и юг Канады обслуживаются энергосистемой CANUSE («Канада — США восточная»). Общая установленная мощность этой системы около 48 миллионов киловатт, 73% которых вырабатываются тепловыми электростанциями, а 26% — гидроэлектростанциями. 1% электроэнергии вырабатывается на дизельных, газотурбинных и атомных станциях. Электростанции, входящие в систему, соединены линиями электропередачи, некоторые из которых работают на напряжении 345 тысяч вольт, остальные мощные линии — на напряжении 230 и 115 тысяч вольт.

В тот вечер ничего не предвещало катастрофы. Система работала нормально, с общей нагрузкой 43,6 миллиона киловатт, что было вполне допустимо. В 17 часов 16 минут инженер ГЭС Ниагарского каскада заметил на щите управления сигнал об отключении одной из пяти отходящих в сторону Канады линий электропередачи. (Как впоследствии было выяснено, отключение произошло из-за неверного срабатывания одного (!) реле в системе защиты этой электростанции.) Теперь вся мощность станции пришлась на остальные четыре линии, которые не выдержали перегрузки и сразу же были отключены своей защитной автоматикой.

Дальнейшие события развивались очень быстро. Вся мощность этой гидроэлектростанции – около 1,2 миллиона киловатт — влилась в линию передачи Ниагара — Нью-Йорк. Эта перегрузка оказалась роковой. В 17 часов 21 минуту погас Бостон. Система Нью-Йорка отделилась от системы Новой Англии. В17 часов 23 минуты отключилась система Центрального Гудзона. В 17 часов 24 минуты отделилась система Лонг-Айленда, отключился циклопический энергоблок мощностью 1 миллион киловатт (тогда это был один из трех самых крупных агрегатов в США). Наконец, в 17 часов 28 минут погас Нью-Йорк. Восемь штатов остались без электроэнергии.

Причины аварии рассматривались специальной комиссией. В выводах комиссии было сказано много горьких слов о различных недостатках в устройстве энергосистемы, в ее эксплуатации. Но все это было, так сказать, размахивание кулаками после драки. А можно ли было до аварии на основании каких-либо интуитивных соображений, без применения специальных методов исследования работоспособности системы принять меры, которые бы сделали подобные аварии невозможными? Нет, это практически было немыслимо.

Можно утверждать, что с точки зрения канонов электроэнергетики система CANUSE спроектирована практически безупречно, и это было доказано ее многолетней безаварийной работой. С технической стороны, с точки зрения так называемого «здравого смысла» здесь для обеспечения бесперебойной работы было сделано все.

Действительно, разве мыслимо было задублировать все системы защиты? Или построить специальные резервные линии электропередачи, которые стояли бы в бездействии и ждали бы такой аварии? Разве можно было ежечасно, ежеминутно проверять состояние оборудования? Конечно, в конце концов можно сделать и это, но, с одной стороны, это приведет к безумным затратам, а с другой — могут ведь отказать и эти резервные части системы!

Итак, люди создали настолько сложные технические системы, что естественные, чисто интуитивные в большинстве методы предотвращения аварий стали непригодными. Уже нельзя сразу указать, какие элементы системы нужно усилить, какую часть системы разгрузить.

И все-таки можно было сделать еще одно: рассчитать, возможна ли авария, и предусмотреть ее. И строить систему таким образом, чтобы авария не приобрела катастрофических масштабов.

Таким образом, не редко наша безопасность, и безопасность окружающей среды становится в прямой зависимости от нашей с вами деятельности. Конечно, каждый из нас горазд на анализ какого - либо происшествия после его совершения, но не каждый способен его предупредить. Необходимо осознать в себе то, что природа – это жизнь, а жизнь – это природа; и в соответствии с этим организовывать свою деятельность.

Применительно к потенциально опасным системам традиционные принципы обеспечения и регулирования безопасности недостаточны, что вызывает необходимость перехода к новым подходам – созданию эффективной глубоко эшелонированной защиты и построению систем с внутренне присущей им безопасностью.

Наиболее эффективными средствами повышения технологической безопасности являются следующие:

- практическое недопущение особо опасных аварий, способных оказать существенное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю среду технологической системы;

- обеспечение прозрачности в доказательстве достигнутого уровня безопасности.

Если оба условия выполнены, то вероятности возникновения катастроф оказывается существенно меньше верхней грани вероятности природных катаклизмов (10-7 - 10-8).

Для обеспечения безопасности потенциально опасных технологических систем необходимо реализовать 3 функции:

- предвидеть и предотвратить развитие аварий различной тяжести;

- управлять аварийными процессами, если их все же не удалось предотвратить;

- ликвидировать последствия.

Первая из них важнейшая, труднее всего поддается реализации, так как требует устранения внутренних причин возможных аварий. Для этого необходимо знание фундаментальных законов природы, на основе которых можно синтезировать систему с внутренне присущими свойствами безопасности. Если это удалось сделать, то технологическая система выполняет свое назначение с минимальным риском.

Исследования последних лет позволили сформировать 4 принципа управления риском:

- оптимизации соотношения выгоды и ущерба.

- организации защиты от опасности.

- прозрачности (доступности) информации.

- экологического императива.

Первый принцип постулируется «…никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба».

Согласно второму принципу, в процессе управления риском требуется определить такую величину затрат на меры безопасности в рассматриваемой деятельности, которая обеспечила бы максимизацию критерия средней продолжительности предстоящей жизни. Применение этого принципа позволяет определить величину приемлемого риска. При этом должны быть учтены интересы каждого индивида.

В соответствии с третьим принципом вся информация о принимаемых решениях в сфере обеспечения безопасности без каких-либо ограничений должна быть доступна широким слоям населения.

И, наконец, четвертый принцип, который является основополагающим: экономика должна удовлетворять нужды и законные желания каждого человека и общества в целом в условиях безопасного согласованного развития общества с природой, т.е. такого развития, когда удовлетворяются нужды настоящего и не подвергается риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Недопустимы попытки обеспечить собственную безопасность «за чужой счет».

Значительно возросло число и интенсивность стихийных бедствий, обусловленных геофизическими причинами, последствиями которых на земной поверхности являются землетрясения, выбросы угля и газа в угольных шахтах, оползни и т.д. В результате антропогенных воздействий возникли глобальные экологические проблемы – сокращение мест естественного обитания живых систем, исчезновение биологических видов, генетические изменения, загрязнение природной среды бытовыми и промышленными отходами.

Изложенное выше заключает в себе три важных утверждения:

Проблемы обеспечения условий благоприятной экологии и безопасности неразрывно связаны между собой и должны рассматриваться совместно – только в этом случае может быть обеспечен надежный результат.

2. Ведущий в настоящее время метод оперативной борьбы за безопасность (чрезвычайные ситуации), формирующийся совокупным действием причин одновременно геофизического и техногенного характера, в принципе должен преодолеть затруднения в однозначном определении источников аварийных ситуаций.

3. Совокупность действующих на систему внешних факторов зависит не только от свойств взаимодействующих компонент, но и от геофизических и метеорологических условий их реализации.

Анализ экологической ситуации по регионам Украины показывает, что вряд ли следует ожидать позитивных изменений в ближайшее время. По целому ряду регионов загрязнение окружающей среды в результате возрастающей хозяйственной деятельности имеет устойчивый, а порой и необратимый характер. Наиболее характерными опасностями в ближайшем будущем будут:

- антропогенной загрязнение поземных водоисточников;

- ухудшение состояния земель вследствие загрязнения, эрозии и других причин;

- нарушение экологических норм, экологического равновесия может повлечь за собой и неожиданно специфические и нетрадиционные последствия. Речь идет о появлении новых, неизвестных ранее заболеваний, вызываемых к жизни изменением межвидовых отношений, изменением условия существования отдельных видов.

Возможный рост числа чрезвычайных ситуаций приведет к увеличению ущерба от них, который невозможно не учитывать, ибо уже сегодня в целом от возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера он составляет миллионы гривен в год, тормозит экономический рост в стране, ее переход к стратегии устойчивого развития.

Характерной особенность опасностей и угроз на территории Украины является их синергетический характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других порою более катастрофических процессов. Все более четко прослеживается взаимозависимость катастроф различного характера. Повышение вероятности возникновения одного вида опасностей приводит к ускорению проявления других, поэтому появляется необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности, к комплексному управлению системой безопасности общества, окружающей средой, более четкой и жесткой координации деятельности различных органов управления, их сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций различного характера, уменьшению их масштабов и ликвидации.

Наблюдающееся усложнение характера угроз и опасностей требует новых подходов по противодействию им. Широкое распространение должны получить методология управления рисками чрезвычайных ситуаций и новые этические нормы, основанные на общечеловеческих ценностях. Должна произойти смена приоритетов государственной политике по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вместо культуры реагирования на чрезвычайные ситуации на первое место должна встать культура их предупреждения.

Деятельность по уменьшению ущерба от катаклизмов различного характера должна стать важным элементом государственной стратегии. Новой парадигмой развития Украины в целом должен стать переход к обществу высокой нравственности, высокой нравственности, высокого качества жизни и устойчивого развития. При разработке и реализации планов развития государства одним из основополагающих базисных положений должно стать достижение безопасной жизнедеятельности человека.

Каждая неразрешенная, неопределенная проблема то ли государственного, то ли регионально масштаба порождает угрозы в соответствующих областях человеческой жизнедеятельности. Оценка реальной опасности этих угроз дает основания для принятия превентивных мер по предотвращению их опасного развития. Необходимо, чтобы идея согласованного развития природы и общества стала нравственной основой деятельности отдельной личности, общества и государства. Шкала ценностей должна измениться принципиально.

Практика показывает, что усилия по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации становятся все более затратными. Вывод видится в создании новой идеологии противодействия катастрофам и разработке на ее основе государственной стратегии в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. Основные усилия должны быть сосредоточены на реализации научно-обоснованной экономически целесообразной системы превентивных мер. Имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть в первую очередь направлены на обеспечение безопасности, а не на оплату расходов при покрытии причиненного ущерба.

ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШАХТНЫХ ВОД В ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДОНБАССА

Саенко Л.И., Матлак Е.С.

Использование шахтных вод для нужд хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения определяется их принадлежностью к классификационной группе по показателям качества, а также видам источника воды.

Шахтные воды первой группы (С=1,5-1,8 г/л; Ж<10-12 мг-экв/л; Щ=8-12 мг-экв/л) встречаются на востоке и северо-востоке Донецкой и юге Луганской областей в окрестности городов Харцызск, Шахтерск, Торез, Снежное, Кировское, а также Красный Луч, Антрацит, Свердловск, Ровеньки и др. Физико-химические показатели вод именно этой группы позволяют, рассматривать их в качестве наиболее приемлемого источника восполнения ресурсов питьевой воды. При этом следует иметь в виду, что использовать шахтные воды в качестве источника получения питьевой воды можно только из закрытых шахт, потому что лишь в окрестности последних возможно создание зоны санитарной охраны (ЗСО), особенно её первого пояса, внутри которого не допускается какой-либо вид хозяйственной деятельности. Если же речь идёт о техническом водоснабжении, то воду можно брать с любой (в том числе действующей) шахты.

Шахтные воды второй группы являются более минерализованными и распространены повсеместно по всему Донбассу. После очистки и кондиционирования они могут использоваться для технического водоснабжения предприятий вместо воды питьевого качества.

Анализ их химического состава, а также требований к качеству воды, необходимой для использования в системах промышленного водоснабжения предприятий, выполненный УкрНТЭК, показывает, что около 80%шахтных вод этой группы после их очистки (от взвешенных веществ) и кондиционирования (умягчение, стабилизационная обработка) могут быть использованы в качестве источника технического водоснабжения вместо воды питьевого качества.

При этом очищенные от взвешенных веществ, обеззараженные и кондиционированные шахтные воды могут направляться для удовлетворения:

- во-первых, собственных нужд шахт (для замены питьевой воды при пылеподавлении в забоях шахт, в котельных, компрессорных установках, вакуумных системах дегазации, системах горячего водоснабжения);

- во-вторых, смежных промышленных предприятий (в системах охлаждения конденсатов турбин ТЭЦ и ГРЭС, компрессоров кислородных станций, металлургических и других тепловыделяющих агрегатов, для приготовления подпиточной воды водогрейных и паровых котлов тепловых электростанций, промышленных и бытовых котельных).

Для реализации такого подхода не требуются большие капитальные затраты, строительство дорогостоящих опреснительных станций. Предполагается, что срок окупаемости разработок не превысит одного года.

Шахтные воды третьей группы, а также воды второй группы, использование которых в силу ряда причин не представляется возможным, необходимо подвергать деминерализации. При этом в данном случае под термином деминерализация следует понимать такую степень очистки шахтных вод, при которой предотвращается загрязнение водных объектов. Это может достигаться путём комплексной переработки шахтных вод, а именно их опреснения-концентрирования и переработки концентрата на утилизируемые продукты. Для решения такой задачи имеются отработанные технологии и оборудование, анализ которых проведен выше, однако это требует строительства относительно дорогостоящих установок переработки шахтных вод на опресненную воду и утилизируемые сухие солепродукты.

На современном этапе проблему деминерализации шахтных вод 3-й группы рекомендуется решать поэтапно. При этом на первом этапе наиболее целесообразны разработка и строительство установок для очистки и опреснения шахтных вод в регионах, испытывающих острый недостаток воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения с последующей реализацией стадии упаривания и разделения концентрата.

По данным ДонУГИ, Донбасского научного центра «ЭКОР», института ВНИИОСуголь шахтные воды являются потенциальным источником для орошения сельскохозяйственных угодий. Однако до настоящего времени нет единого мнения о целесообразности использования таких вод для ирригационных целей, поскольку их пригодность в огромной степени зависит от химического состава воды, а также от свойств почв, климатических условий региона, глубины залегания грунтовых вод, биологических свойств посевных культур. Качество поливной воды при оценке ее пригодности для орошения определяется несколькими важнейшими критериями, к которым относятся: водородный показатель – рН, содержание растворенных солей, (минерализация) соотношении одно- и двухвалентных катионов, щелочность, содержание хлоридов и сульфатов.

При орошении водой повышенной минерализации могут происходить процессы засоления и осолонцевания почв, угнетение роста и развития растений. В этом случае твердо установленных норм состава воды для орошения еще не выработано. Причиной тому является многообразие возможных условий полива, дренажа, разнообразия почв, а также климатических условий.

Таким образом, непосредственное использование шахтных вод для полива сельскохозяйственных угодий возможно только при выдаче на поверхность некоторых локализованных потоков, что сопряжено с затратами на создание и эксплуатацию дополнительных инженерных сооружений и систем. В большинстве же случаев необходимы специальные физико-химические меры подготовки вод для ирригационных целей.

Применение шахтных вод для орошения требует строгого учета химического состава воды и типа почвы на орошаемых участках, особого режима орошения и других агротехнических приемов. Это означает, что для предотвращения процесса засоления и осолонцевания почв при орошении необходима деминерализация шахтных вод.

В то же время, по мнению различных специалистов (Соболева, Пельтихин, Лебедев) для полива можно использовать даже шахтные воды с концентрацией солей <4 г/л рН 5...8. Они считают, что соли накапливающиеся во время полива в верхних слоях почвы за осенне-зимний период вымываются, а урожай даже подрастает.

Различие столь разноречивых мнений указывает на необходимость проведения дополнительных научных исследований.

Таким образом, как показывает опыт, современные технологии водоподготовки и очистки позволяют корректировать качественный состав подземных вод закрытых шахт до уровня показателей качества, нормированных в соответствии с их целевым использованием.

Строительство комплексов по очистке подземных вод позволит снизить дефицит питьевой воды в населенных пунктах и создать благоприятную социальную атмосферу. При выборе месторасположения комплексов по очистке альтернативных вод следует учитывать условия их подачи от источника до станции очистки и от нее к потребителям, а также отвода рассолов, промывных вод и бытовых стоков; использования существующей инфраструктуры (зданий, сооружений и инженерных коммуникаций) бывших шахт для размещения очистных сооружений и т. д

При этом появляется возможность исключения из схем водоснабжения городов магистральных трубопроводов большой протяженности, а тем самым предотвращения финансовых затрат на их эксплуатацию

Производительность станций очистки принимается, исходя из эксплуатационных запасов подземных вод бывших шахт и из потребности в питьевой воде населенных пунктов.

Одно из основных требовании при выборе технологии очистки и кондиционирования исходного продукта – достижение минимально возможной себестоимости 1м3 питьевой (кондиционной) воды. Сократить эксплуатационные расходы и снизить себестоимость очистки воды можно за счет автономных источников энергообеспечения – генераторов, особенно при их работе на альтернативных видах топлива (прежде всего шахтного метана). В этой связи требует отдельного рассмотрения возможность мультигенерации. т.е. одновременного производства холода, тепловой, электрической энергии и другой товарной продукции (например, диоксида углерода и азота).

Схемы очистки поверхностных и подземных вод предусматривают максимальное использование мировых образцов оборудования баромембранных технологий. Наиболее мощным фактором, радикально влияющим на технико-экономические показатели работы комплексов по очистке альтернативных вод, является организация производства высококачественной питьевой и минерализованных вод с бутилированием и реализацией в торговой сети. В то же время отсутствие нормативной базы по использованию для хозпитьевых целей подземных вод ликвидированных шахт усложняет процедуру прохождения комплексной экспертизы проектов. Поэтому в процессе разработки предстоит:

- утвердить балансовый запас подземны вод закрытых шахт;

- установить пригодность источников подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных источников водоснабжения, места размещения водозаборных сооружений; оценки качества и количества источников водоснабжения; прогноза санитарного состояния источников

- отдельным проектом, выполненным специализированной организацией, уточнить пределы и характеристики II и III поясов зон санитарной охраны с определением существующих и потенциальных источников (частный и государственный жилые секторы, промышленные предприятия), загрязнения почвы и водоносных горизонтов;

- получить разрешение в Минздраве Украины на использование альтернативных источников воды при современной технологии очистки.

- получить разрешение в Минздраве Украины на использование альтернативных источников воды при современной технологии очистки.