Эколого-экономическая оценка рационального использования энергетических ресурсов в системе киотского протокола 08. 00. 05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика природопользования)

| Вид материала | Автореферат диссертации |

- Эколого-экономическая оценка устойчивости регионального развития (на примере Кемеровской, 735.7kb.

- Экономическое стимулирование и организация охраны и рационального использования лесных, 888.82kb.

- Государственное регулирование эффективного воспроизводства рыбных ресурсов, 346.9kb.

- Развитие потребительской кооперации в системе продовольственного обеспечения (на материалах, 421.99kb.

- Эколого-экономический механизм формирования городского землепользования в условиях, 273.12kb.

- Социо-эколого-экономические аспекты функционирования «старого» нефтедобывающего района, 458.14kb.

- Теоретические и методологические основы экономического анализа движения природных ресурсов, 637.43kb.

- Теоретические и методологические основы экономического анализа движения природных ресурсов, 629.8kb.

- Трудовой потенциал в системе региональной экономики: оценка и регулирование взаимодействия, 470.93kb.

- Экономическая безопасность внешнеторговой сферы россии в условиях глобализации экономики, 719.44kb.

Обоснованность и достоверность базируются на применении общеметодологических принципов и объективных методов научного исследования, корректным использованием в работе методов системного анализа и имитационных моделей, надежности и достоверности информационной базы, проведением многовариантных расчетов, подтвержденных инструментальными замерами энергетического и экологического аудита с использованием современного диагностического оборудования, практической апробацией предлагаемой методологии на примере эколого-экономической оценки используемых ТЭР в регионах УрФО.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано свыше 50 научных работ общим объемом 97 п.л., в том числе 1 авторская и 8 коллективных монографий, публикации в журналах «Использование и охрана природных ресурсов в России», «Известия промышленной экологии», «ЭКО», «Вестник УГТУ-УПИ», «Нефтепромысловое дело», «Нефть, газ и бизнес», «Энергосбережение и водоподготовка».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, изложенных на 314 страницах, включая 41 таблицу, 55 рисунков и списка использованных источников из 257 наименований.

Апробация результатов работы.

Исследования диссертационной работы поддержаны Грантом Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ) “Экономические механизмы реализации региональной экологической политики”, 2004-2006 гг., №040680025, и частично проводились в рамках следующих международных проектов:

1. Комиссией Европейского союза, проект Sinergy программы Tacis:

- Энергетический центр ЕС в г.Екатеринбурге (ERUS 9301), 1995-1997 гг.;

- Tacis Bistro Project (BIS/97/292/035), Управление энергоресурсами в здравоохранительных учреждениях г.Екатеринбурга, 1997 г.;

- Восточные энергетические центры (ERUS 9606), 1998-1999 гг.;

2. Компанией «Баттэль Пасифик Нортуест Дивижн» в рамках выполнения международного проекта «Парниковые газы – Поддержка «Межрегионального проекта по развитию возможностей учета и контроля парниковых газов в России» (2001-2002 гг.);

3. Компанией ICF Consulting:

- «Идентификация специфических потребностей и приоритетов с целью организации мониторинга и отчетности по выбросам парниковым газов в России» (2003 г.);

- «Инвентаризация парниковых газов в России» (2006 г.).

Основные результаты выполненной работы обсуждались и были одобрены на научно-практических Всероссийских и международных конференциях, совещаниях и семинарах. Среди наиболее важных мероприятий необходимо выделить следующие:

- Конференция «Российские города на пороге ХХI века: теория и практика стратегического управления», Екатеринбург, 2000 г.;

- 1-ая Уральская научно-практическая конференция «Энергетическое обследование (энергоаудит) – теория, практика, результаты», Екатеринбург, 2002 г.;

- Международная конференция «Привлечение инвестиций в экономику российских регионов в соответствии с механизмами Киотского Протокола», Екатеринбург, 2002 г.;

- Всемирная конференция по изменению климата, Москва, 29 сентября – 3 октября 2003 г.;

- II Международный инвестиционный форум «Россия: нефть, энергия, прогресс», г. Ханты-Мансийск, ХМАО, 25-26.09.2003 г.;

- Российско-японский семинар по системе инвентаризации парниковых газов, Москва, 16-17 марта 2004 г.;

- Международный форум «Перспективы участия России в глобальных рыночных механизмах Киотского Протокола и привлечения инвестиций в энергоэффективные проекты», Конгресс-центр ЦМТ, Москва, 19-20 февраля 2004 г.;

- V Всероссийское совещание-выставка по энергосбережению, 5-9 апреля 2004 г.;

- Региональная конференция-совещание «Газовый рынок России – региональный аспект», Екатеринбург, 8-9 апреля 2004;

- Конференция «Парниковые газы – экологический ресурс России», Москва, пансионат «Голицыно», 18 июня 2004 г.;

- Международный семинар “Европейский Союз – Россия. Совместная программа исследований в области секвестра углерода”, Москва, 1 октября 2004 г.;

- Совещание «Проблемы рационального использования нефтяного газа в ХМАО», Ханты-Мансийск, 12-13 октября 2004 г.;

- VII Международная конференция “Участие России в глобальных рыночных механизмах Киотского Протокола”, Москва, 28 октября 2004 г.;

- 2-ой Японско-Российский семинар по инвентаризации парниковых газов, г.Ниигата, Япония, 22-25 февраля 2005 г.;

- Областная экологическая конференция, Нижний Тагил, 24-25 марта 2005 года;

- Международный Круглый стол «Современные технологии и практика по сокращению объемов сжигания попутного газа» в рамках Энергетического диалога ЕС-Россия, Москва, 19 апреля 2005 г.;

- Расширенное совещание Смешанной рабочей группы Комитета Совета Федерации по международным делам по координации международного децентрализованного сотрудничества в области энергосбережения, эффективности использования энергии, возобновляемых источников энергии и реализации Киотского Протокола. Тема совещания: «Повышение роли регионов в реализации стратегии энергетической безопасности России», Москва, 12 мая 2005 г.;

- Семинар “Реализация механизмов Киотского Протокола с целью повышения конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области”, Екатеринбург, 23 июня 2005 г.;

- Седьмая международная конференция Российского общества экологической экономики «Глобализация, новая экономика и окружающая среда. Проблемы общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию», Санкт-Петербург, 23-25 июня 2005 г.;

- I-е научные чтения профессоров-экономистов и докторантов Урала “Управление и самоорганизация в национальной экономике”, Екатеринбург, 7-8 декабря 2005 г.;

- Конференция Комитета по экологии Государственной Думы ФС РФ “Реализация механизмов Киотского Протокола в РФ”, Москва, 9 февраля 2006 г.;

- Форум “Иностранные инвестиции в региональный бизнес”, Екатеринбург, 20-21 апреля 2006 г.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее изученности, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна, практическая значимость и апробация работы.

В первой главе диссертации выполнен анализ энерго-экономической ситуации в мире и роли эффективного использования энергетических ресурсов в энергетике и экономике России.

Энерго-экономическая ситуация в мире сегодня может характеризоваться как ситуация существенной напряженности:

- сохраняется децентрализация по запасам топлива и энергоресурсов, их ускоряющееся расходование и истощение;

- энергетический рынок нестабилен. Цены на углеводородные виды топлива, по всей видимости, будут расти и цена на нефть может достичь 100 долл за баррель в 2006-2007 гг.;

- в мире сохраняется нехватка энергоресурсов, инициирующая межгосударственную напряженность и не способствующая устойчивому развитию стран и отдельных регионов;

- мировое сообщество признало наличие глобальных климатических и экологических вызовов. Использование углеводородного топлива, такого как уголь и мазут, в принятом на сегодня виде приводит к накоплению в атмосфере париковых газов (СО2, СН4);

- стремительно развиваются технологии, в том числе энергоэффективные и экологически чистые. Существует высокая степень готовности развитых стран к тиражированию этих технологий, однако финансовые институты для инвестирования новейших технологий и широкого их внедрения в промышленности и ЖКХ находятся в стадии формирования;

- потребности стран ЕС в энергоресурсах удовлетворяются на 50% за счет импорта из России, к 2015 г. эта цифра возрастет до 75-80% в связи с приемом новых членов ЕС;

- в целом менее 50 % всей энергии, расходуемой в мире, используется эффективно, а остальную часть составляют потери.

Основные причины неэффективного использования энергоресурсов в России:

Управленческие.

Недостаточная нормативно-правовая база, отсутствие структур поддержки энергосбережения. По опыту стран ЕС для эффективного управления энергосбережением как на национальном, так и на региональном уровне необходимо иметь закон по энергосбережению; фонд энергосбережения; программу энергоэффективности; центр по энергосбережению и экологии.

Экономические.

Цены на энергоресурсы много ниже мировых, отсутствие финансовой поддержки политики энергосбережения.

Технические и технологические.

Моральный и материальный износ оборудования и ограниченное использование новейших технологий, отсутствие учета потребления и регулирования энергоресурсов, недостаточное использование вторичных энергоресурсов (ВЭР).

Социальные.

Низкая квалификация персонала в коммунальной энергетике, энергорасточительное поведение населения.

Рациональное использование энергетических ресурсов – доступный и эффективный процесс инновации. Экономическая эффективность энергосбережения в 4-5 раз выше экономической эффективности освоения новых месторождений нефти и газа.

В России имеется огромный потенциал энергосбережения, достигающий, по разным оценкам, от 35 % до 45 % всего современного энергопотребления страны. Возможности энергосбережения по отраслям представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Потенциал энергосбережения отраслей экономики РФ

| Отрасли | Электроэнергия, млрд кВт*ч | Централизованное тепло, млн Гкал | Топливо, млн т.у.т. | Всего | |

| млн т.у.т. | % | ||||

| ТЭК (в том числе электроэнергетика и теплоснабжение) | 29-35 (23-28) | 70-80 (67-76) | 99-110 (70-77) | 120-135 (90-100) | 33-31 (25-23) |

| Промышленность и строительство | 110-135 | 150-190 | 49-63 | 110-140 | 31-37 |

| Транспорт | 7-11 | - | 22-26 | 23-30 | 6-7 |

| Сельское хозяйство | 4-5 | 5 | 9-11 | 12-15 | 3 |

| Коммунально-бытовой сектор | 70-74 | 120-135 | 51-60 | 95-110 | 27-26 |

| Итого | 220-260 | 345-410 | 230-270 | 360-430 | 100 |

Центральным звеном энергосбережения в нефтяной промышленности России остается снижение потерь нефтяного попутного газа, что составляет до 12 млн. т у.т. или до 10 млрд. куб. м. в год и сокращение потерь нефти (до 3,2 млн. т в год).

Металлургическая промышленность РФ имеет возможности энергосбережения до 16 млн. т у. т. в черной и до 28 млн. т у. т. в год в цветной металлургии. В машиностроении до 8,4 млн. т у.т. в год; в промышленности строительных материалов до 6 млн. т у.т. в год.

Менее одной трети добываемых ТЭР идет на обеспечение прямых и косвенных энергетических услуг, еще одна треть сырьевых ресурсов идет на экспорт, а остальное составляют потери в самой системе энергопоставок и энергозатратной экономики. Поэтому для энергетической безопасности России принципиально важен перелом в тенденциях развития — от наращивания душевого потребления энергии при низком коэффициенте ее использования к снижению энергетических затрат на единицу прироста ВВП. В табл.2 приведены показатели энергетической эффективности в Свердловской области, РФ в сравнении со среднемировыми и показателями отдельных стран.

Исследованы возможности международной кооперации по энергосбережению между предприятиями региона и странами ЕС на примере Свердловской области. Проанализирована ситуация с энергоэффективностью в регионе, начиная с деятельности Энергетического Центра Европейского Союза, работавшего в г. Екатеринбурге по программе ТАСИС с 1995 по 1999 гг.

Таблица 2 – Показатели энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина | |||

| | в Свердловской области | в России | Среднемировой показатель | Показатели отдельных стран | |

| ВВП на душу населения | 1000$/чел. | 4,5 | 4,0 | 2,5-3 | Финляндия — 23,7 |

| Социальные расходы на душу населения | 1000$/чел. | 0,3 | 0,3 | 0,2-0,3 | Франция — 7,6 |

| Обеспеченность собственными энергоресурсами | % | 5 | >100 | 70-80 | Япония — 1-4 |

| В том числе импорт | % | 40 | 1,5 | 20-25 | Япония — 96 |

| Внутреннее потребление первичных энергоресурсов | млн. т у.т. в год | 28-32 | 1000 | 15500 | США — 5850 |

| То же, в процентах | % | 0,17 | 6,5 | 100 | США — 38 |

| Общее производство первичных энергоресурсов | млн. т у.т. в год | 2 | 1400 | 15500 | США — 4700 |

| Душевое потребление | т у.т./год | 5,7 | 9,5 | 4,5-5,5 | США— 12,5 |

| Удельная энергоемкость ВВП | т.у.т./ 1000$ | 1,0 | 1,3 | 0,44 | Швеция — 0,31 Австрия — 0,2 1 |

| Энергоемкость социал. расходов | ту.т/ 1000$ | 13 | 20,7 | 8-10 | Франция — 0,84 |

| Потенциал энергосбережения | млн. т у. т. | 9 | 350-400 | 2200 | США — 600 |

Показана особая актуальность совместной работы стран «большой восьмерки» в рамках энергетического диалога Россия-ЕС, в том числе и в 2006 году, названным годом энергоэффективности и энергетической безопасности.

На примере Свердловской области выполнен анализ результатов формирования механизмов регулирования региональной энергосберегающей политики и ее влияние на устойчивое развитие.

Показано, что залогом стабильного социально-экономического развития, без дальнейшего разрушения природной среды, может быть только энергосберегающий путь развития на строго научной основе.

Выявлено наличие элементов устойчивого развития региона за счет комплексной системы энергоэффективности (в образовании и науке, в промышленности, на транспорте, в ЖКХ, в развитии нормативно-правовой базы, работе с населением).

Несмотря на обостряющийся дефицит ТЭР в России медленно решается проблема сокращения потерь органического сырья в местах добычи. Более 20% добытого нефтяного попутного газа сжигается в факелах.

В связи с этим необходимо рассматривать проблемы ТЭК, как межотраслевые и межрегиональные задачи, направленные на обеспечение энергетической и экономической безопасности. В целях энергетической безопасности рекомендуется повысить энергоэффективность всех секторов экономики. Начавшийся в последние годы подъем экономики, дополнительный спрос на ТЭР может быть покрыт при сегодняшнем техническом состоянии ТЭК только за счет интенсивного энергосбережения.

Отмечено, что необходимо законодательно закрепить ответственность субъектов РФ за рациональное использование ТЭР и надежность снабжения энергией потребителей. Целесообразно на федеральном и региональном уровне предусмотреть усиление налогового контроля за нерациональным использованием энергоресурсов. Необходимо принять федеральный Закон по недрам и рациональному использованию нефтяного попутного газа, более 6 млрд. кубических метров которого ежегодно сжигается в факелах только в Ханты-Мансийском автономном округе.

Изучение опыта национальной энергетической безопасности стран с развитой экономикой показало необходимость энергичного вмешательства государства в периоды нефтяных кризисов, оперативной реакции на резкий рост цен на энергоносители. Внедрение энергосбережения практически во все сферы экономики – наиболее действенный путь отсрочки исчерпания углеводородного топлива, снижения инвестиционной и финансовой нагрузки на национальный бюджет, замедления темпов ухудшения экологической ситуации как в региональном, так и глобальном масштабе.

Одним из наиболее важных результатов рационального использования ТЭР, в период энергетических кризисов 70-х годов в энергетике государств-членов МЭА стало снижение в целом по странам МЭА энергоемкости на 32%, нефтеемкости на 80%. При этом уровень их самообеспеченности ТЭР вырос с 63 до 73%.

Угрозы энергетической безопасности напрямую относятся и к национальной безопасности России в связи с низкой энергоэфективностью по всем секторам экономики.

Поэтому повышение эффективности использования энергетических ресурсов относится к числу высших приоритетов государственной энергетической политики.

Вторая глава посвящена теоретическим основам и научным принципам эколого-экономической оценки рационального использования энергетических ресурсов. Рассмотрены сущность, цель и формы рационального потребления энергоресурсов, влияние ресурсосбережения (энергосбережения) на экономический рост регионов, взаимосвязь эффективного использования энергоресурсов и экологического состояния окружающей среды, прогнозирование развития систем энергосбережения.

Сущность эколого-экономической оценки рационального использования энергетических ресурсов заключается в технических, технологических, экологических и организационно-экономических мероприятиях, направленных на повышение эффективности энергоиспользования. Результатом реализации энергосберегающих мероприятий является изменение существующего спроса на энергоресурсы относительно оптимального спроса для удовлетворения тех же потребностей в форме, максимально отвечающей интересам производителей, потребителей ТЭР, населения, охраны окружающей среды.

Основными целями экономии энергии являются: сокращение ее удельного расхода, снижение зависимости экономики региона от поставок энергоносителей, сохранение невозобновляемых энергоресурсов, защита окружающей среды. Приводятся результаты обоснования величины экономии энергии, рассмотрено влияние энергосбережения на занятость населения в экономике (производстве).

Показано влияние ресурсосбережения на экономический рост регионов, обосновывается положение о переходе от прямого использования природно-ресурсного потенциала как начального (основного) импульса для будущего экономического развития к другому – движущей силе интеллектуального и научно-технического характера.

Рассмотрена роль инноваций в повышение эффективности использования энергоресурсов. Обоснован выбор модели инновационного развития на основе современных научных достижений в энергосбережении, стимулирования ресурсосберегающих безотходных технологий, уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду. Выполнен анализ модельных интерпретаций экономического роста: неоклассическая теория Р.М. Солоу (50-е годы), модель Удзавы (60-е годы), модели Эрроу-Шешински (60-е годы),новый неоклассицизм Лукаса, Беккера, Гроссмана, Хелпмана, Ромера (80-90-е годы) и на их базе обоснованы главные тенденции развития эффективного использования энергоресурсов: увеличение количества переменных в структуре энергогенерирования ТЭК и рост количества секторов энергосбережения.

Современные теории роста учитывают технологические инновации и позволяют корректно оценить затраты, связанные, например, с выполнением целей Киотского Протокола. В терминах неоклассической теории роста Киотский Протокол действительно накладывает некоторые ограничения на экономический рост в странах Приложения II (ОЭСР). Но с точки зрения более современных теорий роста, ведущие экономисты приходят к выводу о том, что выгоды от реализации Киотского Протокола значительно превышают издержки от ограничения выбросов. Показано, что ограничения на выбросы в масштабах, предусмотренных Протоколом, могут принести «чистые» выгоды, если учитывать внешние (глобальные) эффекты.

Рассмотрено влияние государственной политики рационального использования энергетических ресурсов на экономический рост.

В настоящее время происходит переход от поощрения нововведений к кластерным технологиям, направленным на создание специализированных сетей знаний – в том числе, территориальных зон развития новых энергоэффективных технологий. Проанализировано институционально-социологическое направление экономики природопользования Ф.Перру, Ж. Фурастье, Ж. Ломм, (Франция), Г. Мюрдаль, Ж. Акерман, (Швеция) У. Льюис (Великобртиания), Д. Гэлбрейт (США) и др., где главным является стремление реализовать идею социального контроля над капиталистическим производством через разные варианты планирования (в том числе через планирование эффективного потребления энергетических ресурсов).

В результате анализа влияния энерго-ресурсосбережения на экономический рост регионов установлено, что наилучший выбор для России – это модель, нацеленная на воссоздание диверсифицированной индустриальной экономики, а также более интенсивное внедрение новейших энергоэффективных технологий в ресурсные отрасли (нефтегазовую, энергетическую, металлургическую).

Взаимосвязь энергосбережения и экологического состояния окружающей среды рассмотрена с позиций устойчивого развития, исходя из принципиальных положений о ведении хозяйственной деятельности в пределах емкости экосистемы и в соответствии с определенными условиями потребления сырья и энергии (по Г. Дейли). Этому помогает широкое внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий. Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, служит система показателей, характеризующих уровень потребления природных ресурсов и уровень нарушенности экосистем в результате хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции). Информативными являются аналогичные показатели на душу населения, а также макрохарактеристики, выражающие соотношение между потребностями в природных ресурсах и их наличием (запасами). В качестве целевых и лимитирующих показателей устойчивого развития в экономической сфере устанавливаются уровни удельного (на душу населения и единицу валового внутреннего продукта) потребления энергетических и других ресурсов, а также производства отходов.

Рассмотрены с точки зрения устойчивого развития:

- индикаторы экономической, энергетической и экологической безопасности (А.И. Татаркин, Л.И. Леонтьев, А.А. Куклин и др.), позволяющие оценить уровень экономической и энергетической безопасности регионов и в отдельных сферах жизнедеятельности;

- индикаторы социо-природного развития российских регионов (В.В. Бушуев), являющиеся отражением глобальных энергетических, экологических и климатических вызовов и накладывающие ограничения на физический капитал. Эти индикаторы показывают, что устойчивое развитие характеризуется не только экономическим, но и экологическим и человеческим капиталом;

- индикаторы природоемкости (С.Н. Бобылев), “отражающие затраты природных ресурсов и объемы загрязнений на единицу конечного результата” и индикатор “углеродоемкости”, учитывающий удельный выброс ПГ (CO2) на единицу ВВП.

Исходя из того, что объем выбросов CO2, согласно КП, становится экономическим параметром, ежегодно контролируемым на государственном уровне, рекомендовано принять объем эмиссии CO2 определяющим критерием предложенной автором эколого-экономической оценки рационального использования энергетических ресурсов и одним из оценочных индикаторов энергетической и экологической безопасности, т.к. уровень эмиссии CO2 коррелирует с эффективным потреблением ТЭР и объемом выбросов обычных загрязнителей: диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx), твердых частиц, тяжелых металлов и т.д. при эксплуатации энергетических установок.

Такой подход расширит возможность традиционной инвентаризации загрязняющих веществ за счет оценки расчетным методом и повысит ее достоверность.

В состав целевых параметров устойчивого развития включены характеристики состояния окружающей среды, экосистем и охраняемых территорий. В этой группе контролируемых параметров рассмотрены показатели качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в естественном и измененном состоянии, лесов с учетом их продуктивности и степени сохранности, количества биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Важнейшим теоретическим положением эколого-экономической оценки рационального использования энергетических ресурсов является прогнозирование. В работе оно осуществляется на основе учета динамики запасов энергоресурсов, характера их использования, последствий влияния эмиссии парниковых газов на природную среду и дисконтирования денежных показателей.

Рост потребления энергоресурсов за последние годы показан на рис.1.

Рисунок 1 – Динамика потребления энергоресурсов

В работе использовались модифицированные, основанные на формулах простых (для экологически благополучных ситуаций) и сложных ( для экологически неблагополучных ситуаций) процентов, выражения, отражающие динамику параметров энергосбережения и характер влияния их на природные экосистемы.

Проанализированы экономические и социальные последствия Киотского Протокола (КП) для РФ. Показано, что:

- выгоды от участия в Киотском Протоколе гораздо глубже, чем одна климатическая составляющая, на которой сосредоточены большинство исследований, поскольку оно также будет стимулировать инновации и развитие новых технологий, повышающих эффективность экономики и стимулирующих экономический рост в стране;

- участие России в КП не несет никаких рисков экономическому и социальному развитию страны. Затраты на выполнение обязательств, по данным Министерства экономического развития и торговли РФ, не превосходят 10% от затрат на экологический мониторинг (0,03% расходов госбюджета);

- в настоящее время выбросы ПГ ниже уровня 1990 г. более чем на 30%. Расчеты, основанные на данных «Энергетической стратегии России до 2020 г.», принятой Правительством РФ в 2003 г., показывают, что выбросы от потребления энергоресурсов (их доля в суммарных выбросах в 1999 г. составляла 97%) не достигнут уровня 1990 г. даже до 2020 г.;

- выполняя КП российские предприятия обязаны заниматься мониторингом выбросов СО2, которые образуется при сжигании углеводородного топлива. Имея результаты мониторинга по СО2, можно получить оценочные данные через переводные коэффициенты по вредным выбросам (SO2, NOх,CO и др.), возникающим так же при горении. Это позволит снизить затраты на мониторинг вредных выбросов и повысить его достоверность;

- выполнение КП позволит получить международную поддержку национальных мер по энергосбережению и экологии, привлечет дополнительные инвестиции в проекты по модернизации энергетики, ЖКХ, бюджетной сферы (в том числе и по национальным социально значимым проектам), ряда отраслей промышленности, а также в лесное хозяйство в обмен на сокращенные выбросы, приведет к ожидаемому (прогнозируемому) увеличению цен на экспортируемые из России природный газ, электроэнергию, металлы и другие энергоемкие товары;

- повышение капиталоемкости предприятий за счет нового товара – ПГ, что очень важно в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

Третья глава посвящена многокритериальной оптимизации системы эколого-экономического управления рационального использования энергоресурсов в регионе. Многокритериальная оптимизация основывается на системном анализе, полагающем формирование пространства параметров, характеризующих использование энергетических ресурсов, его эколого-экономические возможности, условия применения и особенности организации. Данное пространство параметров разделено на заданные параметры состояния (Х) и параметры управления (Y); их перечень дан в таблице 3.

Параметры состояния включают независимые производственные виды и характеристику потребляемых энергоресурсов, уровень дефицитности собственных источников энергоснабжения, объемы энергопотребления, направления энергопотребления, эмиссию парниковых газов и экологические (виды загрязнений окружающей среды (ОС), уровень антропогенной нагрузки, поглощающую способность элементов окружающей среды, степень устойчивости ОС, включение энерго-экологических проектов в региональные или отраслевые программы), и зависимые экономические (объем необходимых инвестиций, показатели эффективности капиталовложений, штрафы за загрязнение ОС, энергетическую составляющую в структуре себестоимости продукции, наличие в бюджетах всех уровней свободных средств на реализацию энергоэффективных экологических проектов).

К параметрам управления отнесены те параметры, которые можно изменять при проектировании или при эксплуатации систем энергосбережения, а именно конструктивные, технологические и организационные. Величина этих параметров в той или иной степени определяет величины зависимых параметров состояния (производственных, экологических, экономических). В качестве исследуемых величин приняты характеристики основных производственных фондов регионального ТЭК (как известно, требующие модернизации и реконструкции), ресурсо- и энергоемкость выпускаемой на территории продукции, степень прогрессивности используемых технологий, уровень нормативно-правового обеспечения энергосберегающих мероприятий, развитость рынка энергосберегающих услуг, техники и технологий, т.е. параметры, являющиеся исходными при разработке региональных программ энергосбережения и в большей степени определяющие их эколого-экономическую эффективность.

В качестве оптимизируемых величин приняты, в основном, конструктивные параметры и в некоторых случаях, в той мере, в какой это требуется для решения поставленных задач, рассмотрена оптимизация технологических и организационных параметров использования энергоресурсов.

Все конструктивные параметры разделены на непосредственно определяемые конструкциями и типоразмерами энергоустановок (генерирующих, потребляющих и утилизационных) и качественные (степень их физического и морального износа, и определяемой этой степенью качеством выпускаемой продукции как энергетической, так и неэнергетической).

Учет фактора времени при экономической оценке энергосбережения заключается в приведении в сопоставимый вид сегодняшних денежных затрат (в частности, затрат непосредственно на использование энергоресурсов) и будущего эффекта от энергосберегающих мероприятий и ТЭР. Фактор времени в общем случае тесно связан с отражением инфляции, а также с рисками неблагоприятных ситуаций.

Таблица 3 – Параметры систем рационального использования ТЭР (энергосбережения)

В нашей работе рассматриваются вопросы только дисконтирования, а учет инфляции и рисков в прикладных задачах производится добавлением к ставке дисконта процента инфляции и вероятности рисков.

Центральными вопросами в управлении энергосбережением является обоснование формул дисконтирования, длительности оцениваемого периода и величины соответствующего показателя (ставки) дисконтирования.

Варианты использования энергоресурсов Вi (поэтапное изменение структуры экономики - на Среднем Урале снижение доли металлургии в ВРП с 55% (2002 г.) до 42% (2015г.) и увеличение доли машиностроения с 17% до 28% согласно Постановлению правительства Свердловской области от 31.12.02 г. № 1481 – ПП/12; сокращение выбросов в атмосферу на 5%; 10%; 15%, другие аналогичные варианты:

В1, В2, …, Вi, ….. , Вb (i = 1, 2, … , b),

характеризуемые производственными параметрами (виды энергоресурсов, их характеристики, объекты и направления энергопотребления, массы парниковых газов и иные)

gij (j = 1,2, …, S),

могут выполняться путем реализации различных организационных мероприятий (например, пятью способам: нормативно-правовая база, мониторинг, рынок, органы власти и инвестиции).

D1, D2, …, Di, ….. , Dr (l = 1,2, … , r).

Комплексный критерий эффективности (оптимизации) системы эколого-экономической оценки использования энергоресурсов должен быть количественно измеряемой величиной. Известно, что основной критерий формируется в соответствии со следующими конкретными целями использования энергоресурсов в регионе:

- повышение эффективности использования ТЭР на единицу валового регионального продукта;

- сокращение удельных расходов ТЭР без ущемления интересов населения и промышленных предприятий, в том числе внедрение на локальных территориях энергоисточников, независимых от централизованных источников энергии;

- снижение финансовой нагрузки на областной бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию;

- улучшение финансового состояния предприятий области за счет снижения платежей за ТЭР и, соответственно, дополнительное пополнение областного бюджета от налоговых поступлений;

- улучшение экологической обстановки в области и в глобальном масштабе за счет уменьшения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива (парниковые газы, озоноразрушающие вещества, оксиды серы и азота, пыль и т.д.);

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования ТЭР, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности;

- создание условий для реализации реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В соответствии с перечисленными целями комплексный критерий эффективного использования энергоресурсов в общем виде заключается в:

- производстве условно максимального количества материальных благ (валового регионального продукта);

- обеспечении (сохранении) благоприятных условий окружающей природной среды;

- минимизации совокупных затрат живого и овеществленного труда.

В формализованной форме такой критерий имеет вид:

U = u(max П; max Э; min З), ( 1)

где max П – условный максимум производства материальных благ (валового регионального продукта);

max Э – максимум обеспечения благоприятных условий окружающей природной среды;

min З – минимум суммарных затрат живого и овеществленного труда в сфере использования энергоресурсов.

Критерий max П отражает особенности экономического роста, прекращения экономически не оправданных энергозатрат, уменьшения зависимости от поставок ТЭР, устойчивость внешнеторговых позиций, стабильности уровня цен. Критерий max Э отражает предотвращение ущерба (вреда) и сохранение невозобновляемых природных энергоресурсов. Конкретизация и обоснование ограничений на параметры, обусловливающие критерий минимизации затрат живого и овеществленного труда min З заключается в учете занятости трудовых ресурсов и технических условий энергосбережения.

Перечисленные особенности и ограничения позволяют критерий максимального обеспечения благоприятных условий окружающей природной среды выразить в виде:

max Э = f(min P; max S; max C), (2)

где min P – минимум расхода (добычи) невозобновляемых энергетических ресурсов;

max S – критерий максимального сохранения средозащитных функций (воздуха, растительности, почвы, воды);

max C – критерий максимального поддержания (сохранения) социальных функций окружающей природной среды (рекреационной, оздоровительной, эстетической).

Критерий минимизации затрат живого и овеществленного труда выражается в виде:

min З = f(min T; min B; max Б), (3)

где min T – минимум затрат живого труда на единицу продукции, относимых на систему энергосбережения;

min B – минимум затрат энергоресурсов на единицу продукции;

max Б – максимум занятости населения региона в производственной сфере.

Общие положения однокритериальной оптимизации использования энергоресурсов разделяются на две части: когда наилучший вариант определяется в результате применения строгих математических методов и выражается в однозначной совокупности найденных параметров; когда однозначный результат определить не удается. Расчеты показывают, что в большинстве случаев в задачах оптимизации сложных энергетических систем характерна пологость изменения критерия оптимальности при приближении к экстремуму.

На рис.2 дана схема ситуации, где при поиске оптимального варианта использования энергоресурсов по критерию max S получена зона относительно равнозначных вариантов B1, B2..., B6 с мало отличающимися значениями критерия S, Si, S6, но характеризующихся существенно отличающимися совокупностями параметров управления {(a)1; (b)1; (A)1; (d)1};…;{(a)6; (b)6; (A)6; (d)6}. Эта особенность не позволяет однозначно определить наилучший вариант энергосбережения по данному частному критерию.

Рисунок 2 – Схема образования зоны неопределенности

оптимальных решений

Неопределенность оптимальных решений обусловлена неполным знанием последствий от использования энергоресурсов (в первую очередь – экологических), неточностью и недостаточностью исходной информации о связях между параметрами и критериями.

При наличии зоны неопределенности поиск более однозначных решений основан на эвристических методах, в которых используются специальные (дополнительные) критерии. Для задач оптимизации рационального потребления ТЭР приемлемы критерии минимаксных затрат и минимаксного риска. Для определения таких критериев составлены матрицы вариантов (табл.4).

В результате однокритериальной оптимизации по частным критериям min P, max S, max C определены оптимальные значения параметров управления энергосбережением. Рациональное решение по векторным критериям будет соответствовать промежуточным вариантам между вариантами с max П, max Э, min З или с min P, max S, max C.

Таблица 4 – Схема матрицы вариантов системы рационального потребления ТЭР

-

Параметры управления

У = {a; b; A; d}

Параметры состояния

X = {g; h; c}

X1

…

Xi

...

Xn

U1

P11

…

P1i

…

P1n

…

…

…

…

…

…

Ui

Pi1

…

Pii

…

Pin

…

…

…

…

…

…

Un

Pn1

…

Pni

…

Pnn

Многокритериальные задачи оптимизации решают путем ранжирования критериев по важности или синтеза глобального критерия. В первом случае критерии оптимизации жестко располагаются в порядке важности или произвольно, но тогда каждому соответствует определенная уступка. Оптимальный вариант соответствует экстремальному значению самого важного критерия. При менее жестком расположении критериев оптимальный вариант полагает уступки этим критериям. Так, в рациональном варианте использования энергоресурсов каждому частному критерию min P, max S и max C соответствует определенные отклонения ðp, ðs, ðc.

Поиск рационального варианта ведется в последовательности:

а) найти max P(f1, s1, r1, e1);

б) найти max S(f2, s2, r2, e2);

найти max P(f2, s2, r2, e2) max P(f1, s1, r1, e1) – рр;

в) найти max C(f3, s3, r3, e3);

P(f3, s3, r3, e3) max P(f1, s1, r1, e1) – рр;

S(f3, s3, r3, e3) max S(f2, s2, r2, e2) – рр.

На рис.3 приведена графическая интерпретация обоснования уступок p и s критериям min P и max S.

Рисунок 3 – Графическая интерпретация обоснования уступок

критериям min Р и max S

В четвертой главе описывается предлагаемый подход к эколого-экономической оценке эффективного использования ТЭР в разрезе КП и приведены результаты апробации теоретических принципов на конкретных объектах. При этом в основу заложен базовый принцип, в соответствии с которым рациональное использование энергоресурсов, экологическая ситуация и экономика регионов рассматриваются комплексно как зависимые функции многих переменных (параметров), причем учет неопределенности при установлении характера зависимости между этими функциями проводится как на стадии энергетических и экологических аудитов, так и на стадии инвентаризации.

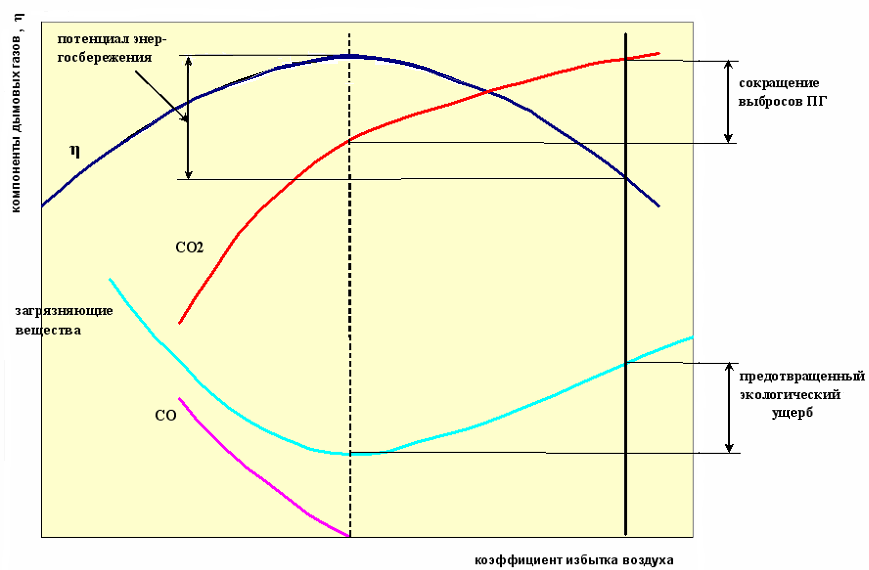

Зависимости изменения эмиссии СО2, загрязняющих веществ (NOх, SO2 и др.), коэффициента полезного использования топлива η от коэффициента избытка воздуха λ приведены на рис.4. Точка пересечения графика изменения СО с осью Х показывает наиболее оптимальный режим сжигания топлива, пунктирной линией показан тот идеальный случай, к которому необходимо стремиться для достижения наибольшей эффективности использования топлива и максимального снижения эмиссии CO2 и загрязняющих веществ. Вертикальная сплошная прямая показывает существующий уровень энергоэффективности. Рисунок 4 иллюстрирует качественную взаимосвязь параметров, функций многих переменных потребления ТЭР на примере Кондинского района ХМАО.

Изучена энерго-экологическая ситуация Кондинского района ХМАО, которая характеризуется следующими показателями: стоимость тепловой энергии за 1 Гкал - от 1000 до 4000 рублей (самая высокая в ХМАО), при том, что на территории района в факелах сгорает до 130 млн. м3 НПГ. По результатам энерго-экологического аудита МО Кондинский район Ханты-Мансийского Автономного Округа было сформировано пространство параметров схемы энергосбережения и рассмотрены варианты с позиций системного анализа.

Рисунок 4 – Взаимосвязь экологических и экономических параметров энергосбережения

В результате проведенных исследований выбран оптимальный вариант и разработана комплексная программа энергосбережения, рассчитаны объемы парниковых газов, вредных выбросов, а также величина предотвращенного экологического ущерба:

- потенциал энергосбережения – 43183,6 т у.т. или 759,20 млн. руб.,

- сокращение выбросов СО2 – 154 тыс. тонн,

- углеродные инвестиции – 26 млн. руб.,

- сокращение выбросов вредных веществ – 957 тонн,

- предотвращенный экологический ущерб - 997 тыс. руб.

Исследовано значение инвестиционного потенциала климатических проектов в программах энергосбережения.

Особенность предлагаемого подхода к прогнозированию инвестиционного потенциала энергосберегающих проектов состоит в том, что их результатом является снижение затрат на топливо- и энергоресурсы за счет энергосберегающих мероприятий, финансирование которых осуществляется с использованием механизмов Киотского Протокола, углеродными фондами (торговля квотами и ПСО).

После ратификации Россией КП эффективное использование энергоресурсов рассматривается не только с энергоэкономической точки зрения, а и как главный инструмент предотвращения парниковых газов и вредных выбросов в атмосферу. Одна тонна сэкономленного топлива предотвращает от одной до трех с половиной тонн СО2 (в зависимости от вида топлива). Рассмотрение энергосберегающих проектов и программ с учетом экологических последствий многократно повышает эффективность этих проектов и делает их еще более привлекательными для потенциальных инвесторов.

По различным оценкам, потенциальный объем углеродных инвестиций Российской Федерации составит от 1,5 до 20 млрд. евро; плюс к этому Россия может увеличить эту квоту за счет проектов, связанных с лесовосстановлением, лесоразведением и устойчивым лесопользованием.

Проанализированы итоги формирования проектов Совместного Осуществления, при реализации которых производятся выплаты в виде «углеродных» инвестиций из углеродных фондов. Учитывая опыт стран ЕС по торговле квотами впервые для РФ разработана схема управления пилотным проектом по торговле квотами СО2 Свердловской области и регионом Лигурия (Италия) (рис.5).

При исследовании инвестиционного потенциала, построения прогнозных моделей развития региональных экономик с учетом «углеродной» составляющей анализировались программы энергосбережения.

Получены результаты изменение выбросов ПГ и стоков в Свердловской области за 1990 – 2000 г.г. и показано, что в 1990-2000 гг. эмиссии ПГ превышали сток ПГ в 2,5 – 4 раза;

Разработана модель, позволяющая прогнозировать выбросы ПГ (рис.6).

Рисунок 5 – Организационно-финансовая схема торговли квотами СО2

По первому сценарию: «бизнес как обычно», то есть без выполнения энергосберегающих мероприятий и внедрения экологически чистых технологий, экономика Свердловской области достигнет базового уровня 1990 года по выбросам ПГ уже в 2004 году. При сокращении объемов ПГ на 3% в 2006 году и только сокращение эмиссии ПГ на 5% позволит Свердловской области уверенно не достичь этого уровня до 2012 года, когда обязательства по КП заканчивается.

За счет снижения энергоемкости ВРП Свердловской области в последние годы выбросы ПГ имеют тенденцию к снижению, в связи с этим запас по объему выбросов сохранится на уровне 2000 года.

В работе выполнен расчет возможного объема углеродных инвестиций для 2000 года, который составил 190 млн. евро в год.

Анализ эмиссии ПГ Юга Тюменской области (ЮТО) и Программы энергосбережения Тюменской области до 2005 г показал, что за период 2000-2005 гг. обеспечивается экономия 3,8 млн. т.у.т. энергоресурсов и сокращение 6,16 млн. тонн СО2. Данное снижения выбросов СО2 при существующих ценах за единицу сокращенного выброса (10 евро за 1 тонну СО2) эквивалентно 61,6 млн. евро углеродных инвестиций. Выполнен расчет углеродоемкости (удельные затраты на снижение 1 тонны СО2,). продукции, производимой в ЮТО. Предложено введение углеродоемкости, как обязательного показателя для всех видов производимых товаров и оказываемых услуг.

Работа по исследованию ПГ Ханты-Мансийского Автономного Округа за 1990 – 2003 годы включительно предусматривала оценку выбросов парниковых газов по отраслям промышленности. Дополнительно была проведена оценка эмиссии при сжигании и при потерях нефтяного попутного газа (НПГ) в факелах. Анализ эмиссий и стока СО2 показывает явное превышение эмиссий над стоком по годам – от 14 до 51 млн. т.

Рисунок 6 – Модель прогноза ПГ в Свердловской области

Валовые эмиссии СО2 в 2003г. превышают валовые эмиссии в 1990 на 2 млн. тонн.

При исследовании Программы «Энергосбережение Ханты-Мансийского АО до 2005 г.» выявлены основные направления снижения выбросов парниковых газов и рассчитана удельная стоимость снижения выбросов CO2: добыча и транспорт газа (сокращение выбросов СО2 – 1561,6 тыс. т/год, при средней удельной стоимости снижения выбросов - 6,77 евро/т СО2; электроэнергетика (сокращение выбросов СО2 – 464,2 тыс. т/год (13,28 евро/т СО2)); жилищное и гражданское строительство (сокращение выбросов СО2 - 281,2 тыс. т/год (6,25 евро/т СО2)); транспорт нефти (сокращение выбросов СО2 – 3,02 тыс. т/год (12,42 евро/т СО2)) соответственно.

Наибольшее снижение выбросов обеспечивается за счет:

- программ утилизации НПГ – 42%,

- энергосбережения в добыче и транспорте газа – 38%,

- энергосбережение в электроэнергетике – 11%,

- энергосбережение в жил. и гражд. строительстве – 7%.

Пятая глава посвящена реализации комплексного подхода к разработке программ энергосбережения.

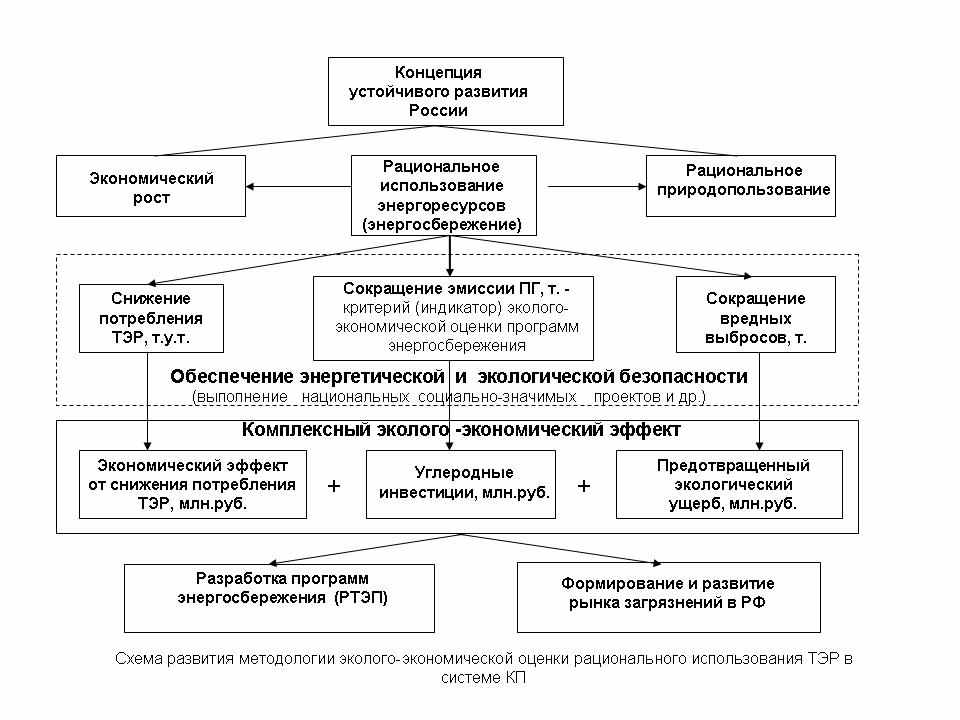

Рис. 7. Схема развития методологии эколого-экономической оценки рационального использования ТЭР в системе Киотского Протокола

На рисунке представлена итоговая схема нового методологического подхода, предложенного автором к эколого-экономической оценке программ энергосбережения различного уровня. Комплексный эколого-экономический эффект способствует формированию и развитию рынка загрязнений в России за счет экономических механизмов КП. КП является частным случаем рынка загрязнений, сложившегося в США и экономически развитых странах Европы с восьмидесятых годах прошлого века при борьбе с кислотными дождями.

Регион

В качестве примера комплексной оценки эффективности региональной программы энергосбережения проанализирована Целевая программа «Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения ХМАО на 2002-2005 гг».

Согласно проведенным расчетам, предложенный комплекс энергосберегающих мероприятий обеспечивает экономию энергоресурсов в размере 1,7 млн. т у.т. в год или 3,178 млрд.за время действия программы. Возможное сокращение выбросов парниковых газов по рассматриваемой программе составляет почти 3 млн. тонн СО2 в год. При существующих на мировом углеродном рынке ценах на ЕСВ получаемое в результате проектов Совместного Осуществления данное сокращение выбросов эквивалентно 14,9 млн. евро (0,521 млрд. руб.) углеродных инвестиций.

Величина предотвращенного экологического ущерба – 0,064 млрд. рублей.

Таким образом, суммарный экономический эффект от реализации Целевой программы «Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения ХМАО на 2002-2005 гг.» оценивается в млрд. рублей (3,178 + 0,521 + 0,064=3,763 млрд. руб.).

Выполнено экономическое обоснование по утилизации и использованию НПГ для нужд коммунальной энергетики Кондинского района ХМАО.

Оценено сокращение выбросов по Программе утилизации нефтяного попутного газа на период 2004-2010 гг. Достигнутое сокращение сжигания нефтяного попутного газа на факелах в результате реализации мероприятий Программы составит 2984,06 млн. м3, что соответствует снижению выбросов парниковых газов в размере 1705,7 тыс. т/год или 11,9 млн. тонн СО2 или 119 млн. евро «углеродных» инвестиций.

Подготовлена проектная идея ПСО, которая рассматривается одним из углеродных фондов для инвестирования.

Муниципальное образование

Для условий муниципального образования в качестве примера приведена Комплексная программа г.Екатеринбурга “Энергоэффективный город на 2004-2007 годы”, разработанная на основании Решения Городской Думы от 10.06.2003 г. №40/6 с участием автора и базирующаяся на основных положениях диссертации.

Проведена эколого-экономическая оценка Программы энергосбережения. Полученные результаты рекомендуются к применению и для других муниципальных образований.

Эколого-экономическая оценка Программы энергосбережения г. Екатеринбурга показывает, что выполнение Программы в полном объеме обеспечивает экономию природного газа в размере 0,42 млрд. нм3 в год. При оценке в денежном выражении этот эффект составляет порядка 378 млн. рублей в год.

Согласно расчетам имеет место высокая эффективность мероприятий Программы с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов и привлечения углеродных инвестиций. Экономический эффект от снижения потребления ТЭР составил 3,3 млрд. руб. Потенциал углеродных инвестиций – 1,631 млрд. руб. Предотвращенный экологический эффект (снижение вредных выбросов от сокращения потребления ТЭР) – 0, 003 млрд. руб.. Важно отметить, что средняя удельная стоимость единицы сокращенного выброса по мероприятиям Программы невелика и составляет порядка 1,9 евро за тонну СО2. По приведенным оценочным расчетам, объем возможных углеродных инвестиций на 78 % перекрывает затраты по выполнению всех мероприятий Программы.

Суммарный экономический эффект по Комплексной программе «Энергоэффективный город» оценивается в 4,934 млрд. рублей (3,3 + 1,631 +0,00 31 = 4,934 млрд. руб.).

Промышленное предприятие

На примере промышленного предприятия приводятся данные по комплексной оценке эффективности энергосберегающих мероприятий. Мероприятия разделены на пять групп: организационные, режимно-наладочные, по экономии энергии в теплоэнергетическом хозяйстве, по экономии электроэнергии в энергетическом хозяйстве, по экономии электроэнергии в компрессорном хозяйстве.

Расчет углеродной составляющей эффекта рассматриваемой программы энергосбережения проводился в соответствии с «Руководством по инвентаризации выбросов парниковых газов в России на региональном уровне» (модуль «Энергетика»). Это руководство представляет собой переработанные и адаптированные к условиям российских регионов материалы «Пересмотренных руководящих принципов национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 1996 года» (методика IPCC).

Предложенный комплекс энергосберегающих мероприятий ОАО «Строймашина» обеспечивает экономию энергоресурсов в размере 5856 т у.т. в год, в денежном выражении этот эффект составляет порядка 10,5 млн. рублей в год, сокращение выбросов СО2 – 9379,2 тонны, а объем возможного углеродного финансирования 46895,9 евро или 1,64 млн. руб. В результате реализации данного комплекса мероприятий ОАО «Строймашина» сокращает выбросы парниковых газов на 9379 тонн СО2 в год. При существующих на мировом углеродном рынке ценах на ЕСВ получаемое в результате проектов Совместного Осуществления, реальное сокращение выбросов эквивалентно 46,9 тыс. евро (1,64 млн. рублей) углеродных инвестиций.

Величина предотвращенного экологического ущерба составит 90,31 тыс. рублей.

Суммарный экономический эффект по программе энергосбережения ОАО «Строймашина» оценивается в 12,23 млн. рублей (10,5 + 1,64 + 0,09 = 12,23 млн. руб.).

Разработан механизм выполнения внутрикорпоративной программы эффективного использования энергоресурсов (энергосбережения) с включением механизмов КП. Данная схема позволяет повысить энергоэффективность предприятия и улучшить экологическую ситуацию за счет торговли квотами CO2 в рамках корпорации до принятия Правительством РФ нормативно-правовых документов по реализации КП.