Xxi век литературно-художественный журнал Главный редактор

| Вид материала | Документы |

СодержаниеКо мне подойдёшь. Останется мой голос |

- Серия «Мастера психологии» Главный редактор Заведующий редакцией Ведущий редактор Литературный, 6744.57kb.

- 4-5 38—41 Методическая газета для педагогов-психологов. Выходит 2 раза в месяц Учредитель, 534.94kb.

- Ххi век раскрывает перед человечеством огромные возможности, но и ставит новые общечеловеческие, 709.44kb.

- Уолтер Лорд. Последняя ночь "Титаника", 2595kb.

- Литературно-художественный журнал редакционный совет: Елизавета Данилова Михаил Лубоцкий, 3942.84kb.

- А. С. Галченков (главный редактор), 262.58kb.

- А. С. Галченков (главный редактор), 258.55kb.

- Выпускающий редактор В. Земских Редактор Н. Федорова Художественный редактор Р. Яцко, 6293.22kb.

- Вопросы и ответы к викторине «Недели детской книги», 81.08kb.

- А. Н. Шмырев Редактор А. А. Освенская Технический редактор А. И. Казаков Художественный, 1466.83kb.

Ко мне подойдёшь.

Образ твой в молчании я сохраню.

Она прижалась лицом к моему лицу и судорожно обняла меня.

— А всё-таки мы молодцы, мы умеем ждать! — сказала она. — Как хорошо жить и чувствовать, что ты кому-то нужен, просто необходим, что кто-то постоянно думает о тебе и что мне тоже есть о ком думать, о ком мечтать. Помнишь, как мы рисовали вместе? Всё казалось преодолимым, и не было ничего недоступного, и работы получались неплохие, без тебя они у меня хуже. Но скоро, скоро мы будем вместе. Самое главное — ждать.

...Через двадцать лет после нашего с ней расставания, поздним вечером я проезжал мимо дома, в котором она когда-то жила. Я не был здесь с тех пор и решил прогуляться, вспомнить эти места. Но главное, я подумал: а вдруг я что-то почувствую...

Я подошёл к дому, увидел окно, из которого она весело мне кричала вниз: «Иду!»

Потом мы с ней переходили через дорогу и шли на старинное лесное кладбище, которое теперь стало парком. И вот теперь я точно так же, но уже один, перешёл через дорогу и пошёл по дорожке среди деревьев.

Я шёл, вдыхал прохладный воздух и пытался вновь ощутить то давнее чувство полноты жизни, радости и счастья, которое испытывал тогда, но я ничего не чувствовал, кроме холода наступающей ночи.

Я всё дальше шёл по дороге и вдруг осознал: да ведь вокруг меня те же самые деревья, что были и тогда! Они только стали немного толще. И кора на стволах деревьев была тогда точно такой же, как сейчас. Я коснулся рукой коры, именно это я чувствовал когда-то ладонями, обнимая её, прижавшуюся спиной к дереву...

Сердца моего что-то коснулось... Я почувствовал, что меня любят, но только то, что любит меня, находится во мне самом. И действительно, кто может понять нас так, как мы себя понимаем? Кто ещё может нас так любить?

Я вдохнул прохладный воздух, словно сделал глоток холодной, тёмной ночи, а выдыхая, почувствовал на губах тепло, как будто губ моих коснулись тёплые губы земной, единственной, любящей женщины.

академия любви

Я заглянул в мастерскую живописцев, крадучись проскользнул между холстами, установленными на мольбертах, и увидел стоящую спиной ко мне Гунту. Она задумчиво разглядывала большую картину. Длинные пышные волосы на чёрной майке сияли как золото. Тихо приблизившись, я звонко шлёпнул её по попе. Она некоторое время продолжала разглядывать картину, а потом медленно, словно очнувшись, оглянулась.

- А, это ты! — сказала она.

- Минутку, — опешил я, — что значит «а, это ты»? А кто же ещё?

- Думаешь, нет желающих?

- Интересно!

- Какой ты собственник! Всё хочешь себе заграбастать. Я свободная девушка! Меня все могут шлёпать!

- Гунта...

- Ладно, шучу... Слушай, лучше выручи! Я в беде! — сказала она, глядя на меня с мольбой.

- Что случилось?

- Видишь эту картину? Она из академического фонда. Профессор принёс для образца. Я случайно столкнула её вниз, прямо на палитру. Смотри, небо перемазано, а сейчас профессор придёт! Это же классика латышской живописи! Из музея! Меня убьют!

- Давай краски, запишем, никто и не увидит.

Гунта быстро достала палитру, краски и разбавитель.

— Ты пиши правую сторону, а я буду левую, — предложил я.

Мы стали быстро работать, подбирая тона и закрашивая повреждения на холсте.

- Здесь я тоже могу делать? — спросил я, показывая на середину картины.

- Да... да... дорогой, делай всё, что хочешь!..

- Гм. Что? Всё, что хочу?

- Да... да... быстрее, быстрее, только не останавливайся!

- Гунта, что за странные слова ты говоришь?

- Нормальные слова. О, как ты здорово это делаешь! Мне нравится, делай ещё!

- Ну вот, опять! Ты говоришь на каком-то эротическом языке.

- Это у тебя эротические мозги.

- Спасибо!

- Смешной! Да не сердись! Я прикалывалась! Ты создан для того, чтобы тебя разыгрывать... Люблю я это! Если я над тобой не прикололась, то день прошёл впустую!

- Злая ты! Ухожу я от тебя!

- Спасибо тебе! Ты меня спас! — сказала Гунта, улыбнувшись. — Беги, у тебя уже история искусств началась. Но вечером приходи. Ты всегда приходишь, когда меня нужно спасти.

Я побежал и столкнулся в дверях с профессором.

— Виталий, вам что здесь — мёдом намазано? Вас я вижу чаще, чем своих студентов! Вы же на графике учитесь.

— Уже убегаю.

— Подождите, — сказал профессор, выходя со мной в коридор. — Виталий, давно за вами наблюдаю...

— Да, профессор.

— Понимаете... с вами всё в порядке, всё вроде бы хорошо, но, понимаете, вам не хватает...

— Чего, профессор?

— Как бы вам объяснить... — произнёс он, пощёлкивая пальцами в воздухе и подыскивая слова. — Вот видите это окно?

- Вижу, профессор.

- Разбейте его!

- Вот это готическое окно?!

- Да! Понимаете, вы скованны, зажаты... разбейте это окно, и вы раскрепоститесь... Без этого нельзя, просто нельзя быть художником. Нужно быть распахнутым и ничего не бояться и не таить! Вы всё держите в себе. У вас на курсе есть ещё одна такая же — Людмила. Очень талантливая, но... Вот ей бы мужчину хорошего, была бы великолепная художница, а то рисуете оба чёрт знает что.

- Ей мужчину, а мне стекло! Может, я лучше к Гунте буду почаще заглядывать?

- Так, Виталий, — посерьёзнел профессор, — вы, я вижу, не поняли меня, идите...

Я быстро побежал по коридору.

В аудитории по истории искусства темно, только горят на всех столах лампы под колпаками, освещающие конспекты, а преподаватель на большом экране показывает слайды с картинами Боттичелли. Я чёрной тенью крадусь к своему столу и достаю конспект. Свет ламп выхватывает из темноты то чьё-то лицо, то локон волос, то кисть руки с авторучкой... Большое тёмное помещение представляет собой хаос крохотных островков света. Я вижу Люду, Эдиту, Юрку... и начинаю смотреть на экран. Темнота, монотонный голос преподавателя, колкий стук снега в стекло за шторами... Меня начинает одолевать сон. Я подпёр голову ладонью и закрыл глаза... Передо мной возникла прекрасная Венера Боттичелли... Она мне улыбнулась, приблизилась ко мне, я вот-вот коснусь губами её губ... И тут я чуть не стукнулся лбом об стол. Надо же, заснул. Но и вправду как хочется спать! Я удобно положил голову на пухлый конспект... я буду так лежать и слушать... слушать, но больше всего я хочу снова увидеть это лицо... почувствовать вкус губ...

— Виталий, просыпайтесь, — преподаватель заботливо похлопал меня по спине, — на зачёте о Боттичелли спрошу отдельно.

- Что-то сморило, — сконфуженно произнёс я, протирая глаза.

- Ничего, понимаю.

Помещение, залитое теперь ярким светом, быстро опустело, я остался один. Чем же Венера с картины Боттичелли так похожа на Гунту? Нет, не только чертами лица. Есть что-то ещё, что-то неуловимое... И тут я понял: у них у обеих одинаковый, удивительный взгляд: их глаза смотрят на тебя, но в то же время обе они глядят куда-то очень далеко, туда, где тебя нет.

Следующий предмет — философия. Философию я люблю! Надо бежать, а то с самого утра я на всё опаздываю. В аудитории я устраиваюсь за самым дальним столом у окна и, как только преподаватель начинает своё повествование, достаю том Тургенева. Хочу сегодня перечитать «Бежин луг». И ещё хочу перечитать «Певцов». Только на философии и есть у меня время почитать. Какая в «Певцах» гениальная концовка! Я считаю, что это лучшая концовка рассказа в русской литературе! И как Тургенев пишет! Я всё ясно вижу, слышу все звуки, чувствую дыхание лугов, горьковатый запах дыма костра у реки, сладострастный и порочный аромат жасмина... И удивительно, мне кажется, что я там присутствую, могу посмотреть в любую сторону, пойти в любом направлении в том мире, который он создал. Как он добивается этого? В чём секрет? Ведь Тургенев ничего не прячет, вот он, текст, передо мной. Я вглядываюсь в простые слова, пытаюсь разгадать их тайну и тайну влияния на них соседних слов, хочу постичь глубину недомолвок, важность ритма... хочу обнаружить слова-сигналы, которые будят воображение и зажигают его. Я хочу постичь тайну Тургенева!

После философии, перед рисунком, — небольшой перерыв. Я решил заскочить к Гунте и посмотреть, как там дела с музейной картиной. Может, как всегда, пора Гунту выручать? В коридоре у мастерской живописцев никого нет. За высокими остроконечными окнами светлеет, на стенах между окнами висят застеклённые рисунки лучших учеников, а на противоположной стене, между дверями в мастерские, развешены большие живописные полотна. Я остановился у одного из рисунков с изображением обнажённого натурщика. Я всегда останавливаюсь у этого рисунка. Мне очень нравятся тени и рефлексы на теле. Как зачарованный, я смотрю, впитываю, учусь...

Приоткрыв дверь, я заглянул в мастерскую: никого не видно. Может, она за картинами? Я обошёл одну картину, другую и... столкнулся с профессором.

- Давайте, Виталий, заходите, давно вас не видел. Взгляните-ка на эту картину, — сказал он, указывая на работу, которую мы поправляли с Гунтой. — Обратите внимание на небо, какая смелость мазка!

- Да, профессор.

- Сейчас так не пишут.

- Да...

- Кроме вас с Гунтой.

- Э... понимаете...

- Да ладно. Это вообще-то моя работа, сделал ещё в студенческие годы. Нет, вы не испортили. Молодцы!

- Старались, профессор.

- А как вам снег на этой картине?

- Просто сверкает на солнце.

- Да, кажется, что снег слепит глаза, но я вам сейчас что-то покажу.

Профессор взял лист белой бумаги, прорезал в нём ножницами окошко и приложил лист к снегу на картине. В прорези белого листа снег оказался тёмным!

— Вы видите, — сказал профессор, — снег не белый, он только кажется белым. Вы должны понять, как это сделано. Не пользуйтесь белилами, когда пишете снег, и обратите внимание, что на нём множество цветов и оттенков. Вспомните Сезанна. Вот кто умел в локальных цветах видеть множество оттенков.

— Я понимаю, о чём вы говорите.

— И знайте, Виталий, как преподаватель я буду выпроваживать вас отсюда во время занятий. Вы должны заниматься в учебное время на своём отделении... Но как человек скажу... Понимаете, после того, как у неё умерла мать, она стала сиротой. Только с вами она улыбается, — сказал профессор. — Знаете... Вы с Гунтой меня заинтересовали. Вот палитра, краски. Сейчас на картине покажу тона, а вы быстро должны их подобрать. Если справитесь, можете приходить сюда, когда захотите, хоть ночуйте... Попробуете?

- Да.

- Вот этот тон. — И профессор показал кисточкой на картину.

- Можно усложнить задачу.

- Как?

— А вот так. Чтобы получился этот тон, надо взять лимонную жёлтую, чуть добавить чёрной... и буквально на волоски кисти взять краплака.

- Любопытно! А вот это место?

- Охра, кобальт, сажа газовая и чуть белил.

- Виталий, что вы делаете на графике?! А вот этот тон? Думаю, с этим вы не справитесь.

- Здесь нет краски. Похоже, что здесь лак, уголь, мел... и что-то ещё...

Я приблизился к работе поближе, пытаясь разглядеть.

Я вглядывался в перламутровый потёк на холсте... и мысленно вдруг увидел Гунту, грустно опустившую голову и покусывающую кисточку. Мне показалось, что она посмотрела на меня и беззвучно прошептала: «Ну!.. Давай же!.. »

— Похоже на какое-то серебро... Профессор улыбнулся.

— Да, была такая краска в 40-х годах. Приходите, Виталий. Приходите... О! Смотрите! Вот это снегопад!

Я посмотрел в окно, за ним закружился снежный вихрь, он быстро залепил стекло, и в мастерской потемнело.

По узкой лестнице я поднялся на четвёртый этаж Академии, располагающийся под покатой крышей, и вошёл в мастерскую, где мы всегда рисуем обнажённую фигуру. Сегодня мы начинаем рисовать сразу двух натурщиц, одна будет лежать на спине, а другая сидеть рядом. Одна из натурщиц как раз снимает халат и ложится на специальном невысоком подиуме.

— О, бессовестный Виталий пришёл! — усмехнулась Люда.

- Почему бессовестный? — интересуюсь я.

- Потому что дочку с женой спутал.

- Да, Люда, ты превзошла саму себя! Одолжи мне резинку.

Люда встала и, зайдя мне за спину, посмотрела на рисунок.

— Всё нормально, но только я бы так не рисовала. Сразу накладывай легко тени. Просто для самого себя. Так легче.

На тела натурщиц я нанёс лёгкую тень, рисунок собрался. Да, Люда права.

Вдруг в дверях появился преподаватель с молоденькой красивой девушкой лет двадцати. Он показал ей на раздевалку у второго подиума, куда она и направилась, а сам подозвал меня к себе.

— Виталий, у нас новенькая натурщица, будет позировать в первый раз, не хочу её сразу ставить перед большим курсом. Порисуй её с Юрой. Пусть привыкает.

— Да я уже начал рисунок, всё уже хорошо прорисовал...

— Ничего, начни другой. Какая проблема?! Посадите её сами и поставьте свет.

Мы с Юркой перебрались со своими мольбертами ко второму подиуму в другом конце мастерской. Девушка появилась в голубеньком халатике и остановилась, не зная, что делать. Ей было лет двадцать, как и нам.

- Садись на стул, — предложил я.

- Как сесть? — выдохнула она.

— Садись, чтобы было удобно. Как будто ты решила отдохнуть. Она быстро сняла халатик и села на стул. Под светом лампы тело

её было золотистым и очень красивым. Ну вот, теперь надо начинать всё сначала. Я стал рисовать, как посоветовала Люда, сразу же набрасывая лёгкие тени. Измеряя в очередной раз пропорции, я увидел, что тело натурщицы вздрагивает. Приглядевшись, я понял, что она икает и очень этим смущена — щёки и шея покраснели.

- Хочешь, быстро вылечу от икотки? — спросил я её. — Нужен стакан воды.

- У меня есть бутылка минералки, — предложила она.

- Давай. А как тебя звать?

- Рената.

Быстро шмыгнув за ширму, она вышла с бутылкой воды.

— Встань на одну ногу, — сказал я, поднимаясь к ней на подиум. — Вторую ногу заведи назад и подними её как можно выше. Руки сцепи сзади и тоже подними как можно выше. Вот так стой и пей воду маленькими глотками.

Я поднёс горлышко бутылки к её раскрывшимся губам. Вода вытекала из её рта, текла по подбородку, шее и дальше по груди... животу...

- Руки выше! И ногу не опускай! И не падай! Держись губами за горлышко бутылки...

- Виталька, кончай, — не выдержал Юрка, — я не могу больше на такое смотреть!

— Ты хотел сказать — заканчивай? — повернулся к нему я. Рената засмеялась и закашлялась.

— Виталий, что ты с ней делаешь! — оторопело воскликнул появившийся в дверях преподаватель. — Ты ненормальный? Выйди в коридор!

Когда я вышел, преподаватель закурил и посмотрел на меня с недоумением.

— Виталий, что это за пантомима? Ты забыл, что здесь Академия художеств, а не бордель.

— Я так лечу икоту. У неё, кстати, прошла.

— Ты бы посоветовал ей хоть халатик надеть. Ты её что-то слишком быстро раскрепостил... Но ладно, теперь о твоих работах. Я заметил, что у тебя есть склонность к драматическим сюжетам. Я специально дал тебе задание — сделать летний, солнечный, безмятежный пейзаж. И вот я смотрю на твой солнечный пейзаж, и мне рыдать хочется! Виталий, где покой и безмятежность в твоей работе?

- Я не знаю, где. В жизни я вижу всё больше страдание.

- Ты сейчас страдаешь?

- Страдаю. И ещё больше страдаю, когда я счастлив. Мне так жаль и нашего счастья, и всей нашей жизни. И люди, и их радости представляются мне как крохотные, вспыхивающие на миг огоньки в бездне тьмы. Хочется взять такой огонёк-счастье в ладони, раздуть своим дыханием, чтобы он так быстро не гас...

- Виталий, ты писать не пробовал? У тебя получится. Ты умеешь разворачивать мозги на сто восемьдесят градусов. Ладно, закончим на этом.

А икота действительно прошла, Рената снова позирует и время от времени смеётся, встречаясь со мной глазами.

В мастерской наступила тишина, слышен только шорох грифелей. Неподалёку от меня Люда рисует, прикусив нижнюю полную губу. Она встретилась со мной взглядом и отвела глаза. А дальше рисует черноволосая Эдита. Она тоже почувствовала мой взгляд, на мгновение отвела глаза и снова посмотрела на меня, улыбнулась... Это улыбка друга. И ещё... таинственный взгляд Лены за блестящими стёклами очков. Я не знаю, что этот взгляд означает... Мы погрузились в работу и, кажется, забыли друг о друге...

Через два часа мы спускаемся этажом ниже в своё курсовое помещение. Сегодня будем акварелью заканчивать пышнотелую Анну. Ей лет сорок, и рисуем мы её обнажённой по пояс. Здесь я могу расслабиться — я почти всё закончил. Наши все побежали на обеденный перерыв, а для нас с Юрой Анна достала из сумки блинчики с мясом, которые вчера обещала принести. Несколько блинчиков я кладу на тарелку, накрываю её блюдцем и бегу на второй этаж, к Гунте.

— Ну, что рисуете сегодня? — спросила Гунта.

Она взяла блинчик двумя пальцами, поднесла к губам... приоткрыла их и, глядя на меня затуманенными глазами, провела по губам языком...

— Гунта, если будешь продолжать издеваться надо мной, то вечером я тебя изнасилую!

- Наконец-то ты сказал что-то дельное! Это лучшее, что я слышала от тебя за последнее время! Обязательно приходи... только боюсь, что от тебя самого мокрое место останется! — усмехнулась она и добавила: — Что сегодня делал?

- Рисовал голых женщин.

- Бедный! Как я тебе сочувствую!

- Я так измучился!

- Ты только береги себя, дорогой, импотентом не стань. А то привыкаешь... привыкаешь...

- Да ты что! Вот сейчас меня так возбуждает... что ты в майке и джинсах. Гунта, пока никто не видит, надень свою куртку, шапочку и завяжись шарфом до бровей! Я тогда вообще с ума сойду от страсти!

- Да! Интересный случай! Кто-то о тебе напишет диссертацию. Бери тоже блинчик.

- Есть их вместе с тобой — какой-то разврат!

- Какой ты!.. Я начинаю бояться за тебя! Успокойся, на, кусай!

И она протянула мне свой блинчик. Я откусил половину, а вторую половинку, смеясь, съела она.

- Гунта, я вот не припомню, мы когда-нибудь с тобой ссорились?

- Это ты со своей Наташкой ссоришься, а со мной ты живёшь душа в душу!

Я смахнул пальцем крошку с уголка её рта.

- Как думаешь, — спросила она, — возможна дружба между парнем и девушкой?

- Конечно, нет.

- Вот и я так думаю. Иди, дурак!

- Жди меня, моя жертва! Вечером я приду.

- Жду тебя, мокрое место!

За окнами стемнело, и всё так же ветер бьёт по стёклам колким снегом. Я доделал свою акварель. Потом были два часа шрифта. Под шорох снега за окнами мы писали на листах ватмана редисными перьями текст готическим шрифтом. И остаются теперь только наброски, до них ещё целый час.

Я иду по коридору первого этажа. Справа от меня мастерские скульпторов, а в центре коридора, занимая почти всё свободное пространство, стоят монументальные скульптуры. По широкой лестнице, разветвляющейся влево и вправо, поднимаюсь на второй этаж, к живописцам.

Между чёрными ночными окнами висят рисунки. Я остановился у рисунка натурщика и опять приглядываюсь к штриховке тени... Как красиво сделано! Подойдя к окну, я прислонился горячим лбом к холодному стеклу... Перед моими глазами чернота ночи и огоньки — жёлтые, красные, голубые... Академия совсем опустела, ни звука не доносится до меня.

В мастерской живописцев темно. Я вижу тёмный силуэт Гунты, сидящей на помосте натурщиков.

— Что ты сидишь в темноте? — спрашиваю я.

— Иди скорее сюда! — шепчет она.

Когда я подошёл, она схватила меня за руку. Её рука была очень холодной.

- Мне плохо! — прошептала она.

- Что случилось?

— Мне страшно, и сердце ужасно колотится... мне кажется, что оно останавливается...

- У тебя было такое раньше?

- Нет... Или, может, что-то было. Послушай, какой пульс.

— Да, очень быстрый. Успокойся, тебе надо прилечь... давай драпировки подложим, и полежи, успокойся... успокойся...

- Ты только не отпускай мою руку!

- Всё время что-то с тобой происходит!

- Но я же не виновата...

— Извини, я глупость сказал. Сейчас всё пройдёт... Я держу тебя за руку, а значит, всё в порядке... всё хорошо...

- Знаешь, я однажды должна была умереть.

- Что за фантазия!

— Это было в детстве. Я с девочками заплыла в море на третью мель и не заметила, как они вернулись на берег. Я в одиночку поплыла назад. Между мелями у меня кончились силы...

— Гунта, может, не надо! Успокойся!

— Я расскажу, и мне станет легче. Я закричала тогда: «Не могу! Не могу!» Я поняла вдруг, что умру сейчас. Говорят, что такая смерть самая страшная... я это могу подтвердить. То, что я тогда почувствовала, было не страхом и не ужасом... Нет слова для этого чувства... И вдруг, представляешь, я почувствовала, как меня подхватили под руку и помогли добраться до мели. Я без сил дошла до берега и упала на песок... Знаешь, что самое удивительное? Я совершенно не помню, кто мне помог! Как такое может быть? Как я могла не запомнить?

- Странно!

- Иногда я думаю, что это был мой Ангел-хранитель...

— Ты тогда прошла какой-то рубеж. Ты прошла, тебе помогли, а значит, тебя ждёт большая жизнь...

— Посмотри, какое чёрное, мрачное окно! — прошептала она. Я оглянулся на окно в мастерской, тёмное, забитое снегом.

И тут неожиданно снаружи вспыхнул свет, и окно превратилось в сверкающую драгоценность.

- Как красиво! — воскликнула, привстав, Гунта. — Появился свет, и всё преобразилось.

- Знаешь, Гунта, так бывает и с людьми. Появляется какой-то человек, и всё освещается, преображается! Я знаю такого человека!

Она посмотрела на меня тёмными глазами.

- Я тоже знаю такого человека, — улыбнулась она.

- Этот человек таинственный.

- Да, он таинственный!

— Ложись, дай я пощупаю твой пульс... Пока ещё быстрый. Закрой глаза, сейчас я тебя успокою.

— Я закрыла. Успокой меня.

- Представь, что ты в лесу. Вокруг тебя высокие деревья с толстыми замшелыми стволами. Ты стоишь на тропинке среди папоротников... Здесь темно, сумрачно, на папоротниках горят светлячки. Иди по тропинке вперёд. Посмотри вокруг себя, папоротники колышутся от лёгкого ветерка. Вон дерево с дуплом, а у того дерева отвалилась кора. Приглядись к плетению корней на земле... Иди вперёд... Тропинка расширяется, и ты выходишь к реке. Поверхность её очень гладкая, отражение леса в реке пересекают полосы голубоватой ряби от лёгкого ветерка.

- Рассказывай! — прошептала Гунта. — Я вижу всё это! Рассказывай, мне так хорошо у этой реки! Мне так здесь покойно! Я... хочу войти в воду.

- Да, ты заходишь в воду, она тёплая, вода уже выше твоих колен, она журчит у твоих ног. Ты ложишься на спину, и вода держит тебя. Не нужно прилагать больше никаких усилий, ты плывёшь по течению... Над тобой чистое, голубое небо. Течение несёт тебя под ветви деревьев, усеянные белыми цветами. Вот подул душистый ветер, и белые лепестки порхающими бабочками полетели вниз, на воду и на тебя. Ты плывёшь среди белых лепестков, и вода, и твоё тело покрыты белым снегом лепестков... Течение реки несёт тебя всё дальше и дальше. К океану. Океану покоя.

Я затих, думая, что Гунта заснула, но она открыла глаза. В темноте блеснула слезинка.

— А что потом? — выдохнула она. — Что будет потом?

Я коснулся её лба, волос, наклонился над ней и поцеловал её в раскрывшиеся губы.

- Как ты думаешь, может быть, дружба между парнем и девушкой? — прошептала она, прижимаясь щекой к моей щеке.

- Конечно, да.

- Вот и я так думаю. Ты опять спас меня, ты всегда спасаешь. Не отпускай меня! Только с тобой я в безопасности... Но всё-таки расскажи, что же будет потом?..

сердце, терпи

Сегодня душный вечер. Скоро будет темнеть. Я сижу напротив небольшого сельского магазина, на смолистых брёвнах, сваленных у края дороги, под старой раскидистой ивой. Серебристая листва кипит на ветру... На мне куртка, джинсы... Я сижу и разглядываю землю... Прохожие весь день странно смотрят на меня. В чём дело? Что во мне не так? В магазине я подошёл к зеркалу и увидел в отражении... пустые, мёртвые глаза. Поэтому я сижу на брёвнах и смотрю в землю. Теперь никто не смотрит в мою сторону, словно меня вовсе и нет на земле.

Ко мне подошёл большой бродячий пёс, улёгся рядом. Не люблю собак. В детстве меня укусила собака, и вот с тех пор это у меня... Я посмотрел на пса, и пёс понял, что я его не люблю. Он вилял хвостом, а встретился со мной взглядом — и хвост его замер, а взгляд стал настороженным.

Из кармана куртки я вялыми руками медленно достаю пачку печенья, раскрываю её и бросаю псу. Мне кажется, что печенье падает на землю несколько дней... Меня подташнивает...

...На залитой солнечным светом поляне мы с Гунтой рисуем старый, замшелый сарай. Серые доски, ярко-зелёный мох, соломенная крыша... На этой поляне, окружённой высокими берёзами, много бабочек. Они залетают в черноту дверного проёма и переливаются во тьме, мерцают яркими красками. Да, чернота нужна в этом мире, рисуя, я это понимаю... На тёмном фоне так красиво переливается всё яркое, светлое...

Мы рисуем, а наши глаза с Гунтой постоянно встречаются, и тогда на её губах появляется улыбка, улыбка-понимание.

Я закончил рисовать и лёг на траву. На мне только джинсы, так хорошо чувствовать спиной свежую, колкую траву. Высоко в голубом небе быстро летят пушистые белые облака, качаются верхушки берёз, но здесь, на лесной поляне, полное безветрие, неподвижный солнечный жар и тишина. Тяжёлый шмель пролетел мимо и упал на прогнувшийся под ним цветок...

Я закрыл глаза и почувствовал, как Гунта села рядом и положила руку мне на грудь.

- Когда-нибудь ты будешь моим, — говорит она тихо. — Будешь. Вы, парни, слепые, вы фантазёры и безумцы... Была в твоей жизни любовь, первая и самая сильная. Но любовь эту отвергли... Над ней посмеялись... А куда же тебе было девать столько жара? Ведь с этим жить невыносимо... Кому отдать? Но однажды тебя полюбила девушка, которая рисовала лучше всех... и ты решил отдать ей то, что оказалось ненужным для другой. Ты отдал ей то, что ей не предназначалось. У тебя много любви, и ты будешь её отдавать ещё долго-долго... пока она не кончится. А ведь нового огня в тебе нет... Но неизбежно придёт опустошение, ведь любовь как озеро, она должна питаться подземными источниками, а иначе пересохнет.

- Как ты хорошо рассказываешь, — сказал я, глядя ей в глаза, — но только всё это я знаю.

- Зачем же ты так живёшь? — спросила Гунта грустно. — Разве ты забыл, что мы в ответе за тех, кого приручили? Но я знаю, ты просто следуешь своей природе. Я знаю тебя лучше всех, никто тебя так не знает. Я знаю тебя дольше всех. Помнишь, когда нам было по семь лет, мы встретились впервые в студии рисования. Я сидела рядом с тобой, а у меня не хватало акварельных красок... Ты заметил это и положил между нами свои краски, чтобы я могла их брать. Вот твоя природа — давать краски, которых нет у другого. Вот твой путь, очень красивый, но опасный... Кто-то может получить от тебя то, что предназначено не для него.

Она чуть помолчала и закрыла глаза. Казалось, она заснула на моей руке.

— А вдруг мы и вправду поженимся? — прошептала Гунта с закрытыми глазами. — Мы поженимся, и я рожу тебе девочку... Ты же хочешь девочку, я это знаю. Потому ты и любишь свою Лолиту. Но мы не назовём свою дочь Лолитой... Пускай обе они будут неповторимыми... Но это будет когда-нибудь, не сейчас... Мне нужна любовь-озеро! А сейчас ты очень далеко, как вон те облака. Я твой серый кардинал. Я твой тайный сообщник. Многие ведь даже думают, что мы незнакомы, а ведь именно ко мне ты приходил всегда за советом. Помню, ты влюбился и пришёл за советом. Ты спросил: «Что мне делать?» Я ответила: «Делай, что хочешь, только не будь навязчивым». Я была неопытная, я была не права, а ты зря меня послушал. А может, и не зря.

Гунта подняла руки к небу. Она улыбалась, жмурилась на солнце и словно пыталась поймать поднятыми руками летящие в небе облака...

Пёс заснул у моих ног, положив морду на передние лапы. Гунта, ты видишь меня сейчас? Я почему-то верю, что видишь... или как-то ещё чувствуешь... Мне всегда казалось, что солнце — это так красиво! А теперь я знаю, что солнце может быть страшным! Наступило то солнечное утро, когда я проснулся и, ещё не открывая глаз, услышал: Гунта пропала... нигде нет... одежду нашли у реки... Гунту ищут в реке... До меня не сразу дошло, что ты... утонула! А когда дошло... я умер.

На реке люди в чёрных смолёных лодках грубыми, ржавыми баграми искали твоё тело... А я сидел в зарослях камыша... Самое страшное ожидание в моей жизни. А в небе светило солнце, и носились надо мной стрекозы, а ветер пах цветами.

Тебя не нашли в этот день. Тебя нашли позже. Я увидел тебя лежащей на траве, как статуя... Руки твои были подняты вверх, к небу. Под водой они поднялись... так ты и застыла... Ты лежала на траве, а руки были подняты к небу... как тогда, со мной, когда ты ловила далёкие облака...

Уже ночь. Я сижу на гребне железнодорожной насыпи, а товарняки проносятся в двух метрах за моей спиной и летят дальше по мосту через реку. Грохот поездов оглушает, и тогда немного легче, но потом снова наступает невыносимая тишина... А пёс всё ещё рядом со мной. Чего он привязался?! Внизу, под насыпью у реки, горят костры — это рыбаки устроились для ночного лова... Совсем темно, мне хочется спать. Я не спал так давно...

Я спустился с насыпи и тихо, как тень, подошёл к мужчинам у костра. У меня что-то спрашивают, я что-то отвечаю и вижу на траве спальный мешок. Мне дают его... или я сам взял?.. Под насыпью я залезаю в него, застёгиваюсь до горла и дрожу... Я хочу спать... Надо мной гремят товарняки, а перед глазами — чёрная поверхность реки, она пахнет свежестью. На том берегу тоже горят костры и вьются по воде их отсветы. Кажется, что много огненных змеек плывёт через реку.

Кто-то в темноте, ломая камыш, прошёл рядом со мной, я, лёжа на траве, вижу только резиновые сапоги. Пёс злобно зарычал. Служишь, подумал я. Но как тебя звать? Ведь есть у тебя имя! С какой буквы оно начинается?

— А! — позвал я, но пёс даже не посмотрел в мою сторону.

— Б! В! Г!.. — выкрикиваю я в темноту, но нет ответа. — Д!.. Ты же пойми, я один... Е!.. Как же тебя звать? Ж!.. Мне хочется хоть кого-то позвать! З!.. Хочется, чтобы кто-то подошёл ко мне сейчас!..

Я шепчу и чувствую, как проваливаюсь в полусон, запутываюсь в алфавите и не помню, какой звук только что произнёс.

— Эй! — позвал я пса устало.

Пёс вскочил, подбежал ко мне и ткнулся мордой мне в живот.

— Так тебя зовут на «Э»! Эй, ложись рядом... а я постараюсь заснуть... Эй — тоже хорошее имя.

Я расстёгиваю спальник и кладу руку на холодную траву... Гунта, иди ко мне! Или у тебя уже нет имени? Но я чувствую, что ты здесь... чувствую... Не грусти от того, что ты не можешь пробиться оттуда ко мне... Я чувствую тебя сейчас... чувствую твой холод... Мне сейчас очень холодно, я дрожу! Куда пропал мой жар? Нет у меня больше огня! Ни для кого его больше нет! Иди на мою руку, и тогда я смогу заснуть... Нет, не так, я сейчас расстегну спальник, иди поближе, прижмись ко мне, я согрею тебя... Ты такая холодная!

Нет, я не смогу заснуть. Что же мне делать?! Я буду рисовать... Я представляю свою руку и белый лист бумаги. Я рисую чёрную воду с огненными змейками-отражениями, рисую ночные звуки, хочу нарисовать писк в камышах, шлёпанье воды... но какого же цвета шлёпанье воды? Я хочу нарисовать приторно сладкий запах камыша и тины... Да, у меня получается красиво, но, главное, я почти засыпаю... ещё можно нарисовать высоту неба, какого же цвета высота?.. И ещё можно нарисовать... ещё можно...

А ведь... я тебя больше никогда не увижу...

под звёздами

В больнице я лежу у самого окна. Теперь ночь, в палате темно, а за окном — чёрное небо и звёзды. Я почти засыпаю, как вдруг на соседней койке больной начинает кричать:

— Гоните их! Кто их сюда напустил!

Он спрыгивает с койки, бегает по палате, включает свет.

— Коты! Вся комната в котах!

Ну вот, этого ещё не хватало! И что он делает в нейрохирургии? Хотя, видать, по голове получил. Полночи он гонял котов. Я даже привык под конец и заснул под утро.

А утром увидел, что он сидит на койке, скрестив ноги, как йог, и рисует в альбоме. О! Он ещё и художник! Судя по всему, рисует соседа напротив. Заглянул в его альбом... На листе я увидел голову Христа в терновом венце.

Сегодня я в больнице второй день. Я так полюбил засыпать, глядя на звёзды! Сосед по койке по-прежнему не даёт всем спать, этой ночью он гоняет больших пауков... Поднимаюсь в темноте, держась за койки, прохожу через палату. В длинном коридоре, освещённом голубоватым ночным светом, никого нет.

Рядом со мной распахивается дверь, и в коридор выбегает девушка лет восемнадцати, с перевязанной головой. Лицо её очень бледное, с яркими веснушками, а тёмные, горячие глаза — в слезах.

- Я хочу домой! Пустите меня домой! — плачет она, пробегая мимо меня. Медсёстры берут её под руки и ведут назад, в палату. Одну из сестёр я уже хорошо знаю, она мне тихо говорит:

- Бедная! Она после автокатастрофы. Погибли отец, мать и её жених! Ей ничего не говорят...

Из палаты слышу приглушённый подушкой плач девушки и её шёпот: «Хочу домой! Пустите! Что же вы делаете!»

Выйдя следующей ночью из палаты, я увидел на длинном диванчике в самом конце коридора ту девушку с перевязанной головой. Она выходит только по ночам. Склонившись над коленями, она была чем-то занята.

Даже когда я подошёл к диванчику, она не взглянула на меня, а только продолжала судорожно теребить носовой платок, словно искала в нём что-то. Я сел рядом. В коридоре была полная тишина.

— Хочешь? — спросил я, протягивая ей яблоко.

Она дёрнулась от меня, словно я поднёс к ней змею, и ударила по руке. Яблоко покатилось по полу. Девушка закрыла лицо платком и, всхлипывая, затопала ногами.

В тёмной палате, усаживаясь на койку, я заметил, что художник не спит.

- Я понял, кто ты! — прошептал он.

- Ну и кто я?

- Следишь за мной! Ты и здесь меня нашёл! Ну, подожди! Только засни!..

Я лежал, глядя в окно. Да, не засну я с таким соседом. Снова я поднимаюсь, беру плейер и книгу. Пойду почитаю на диване.

Дверь в палату девушки была открыта, горел свет, я увидел у большого окна две кровати с подушками голова к голове. Она лежала неподвижно на одной из кроватей, спиной ко мне.

Я вошёл и сел на свободную койку. Услышав скрип, она подняла голову, посмотрела на меня и снова легла, ещё больше сжавшись.

Я лёг поверх одеяла и стал читать. Каждый раз, когда я переворачивал страницу, она чуть шевелилась и вздыхала.

— Что ты читаешь? — прошептала она еле слышно. Я не ожидал от неё вопроса и решил, что мне показалось, но она

повторила вопрос.

— Хорошая книга, — ответил я и, чуть помолчав, добавил: — Японец написал, хочешь, почитаю?

Девушка ничего не ответила и даже не шелохнулась.

— Вот послушай, — продолжил я, — здесь радиодиджей ведёт ночную передачу. Передачи у него дурацкие, такая уж у него программа, но однажды... он не выдержал и заговорил в эфире вот так...

И я стал читать:

«Привет, как дела? Говорит радио «Эн—И—Би», программа «Попс по заявкам». Снова пришёл субботний вечер. Два часа — и уйма отличной музыки. Кстати, лето вот-вот кончится. Как оно вам? Хорошо вы его провели? Сегодня, перед тем как поставить первую пластинку, я познакомлю вас с одним письмом, которое мы недавно получили. Зачитываю:

«Здравствуйте. Я каждую неделю с удовольствием слушаю вашу передачу. Мне даже не верится, что осенью исполнится три года моей больничной жизни. Время и вправду летит быстро. Конечно, из окна моей кондиционированной палаты мне мало что видно, и смена времён года для меня не имеет особого значения — но когда уходит один сезон и приходит другой, моё сердце радостно бьётся. Мне семнадцать лет, а я не могу ни читать, ни смотреть телевизор, ни гулять — не могу даже перевернуться в своей кровати. Так я провела три года. Письмо это пишет за меня моя старшая сестра, которая всё время рядом. Чтобы ухаживать за мной, она бросила университет. Конечно, я очень ей благодарна. За три года, проведённых в постели, я поняла одну вещь: даже в самой жалкой ситуации можно чему-то научиться. Именно поэтому стоит жить дальше — хотя бы понемножку.

Моя болезнь — это болезнь спинного мозга. Ужасно тяжёлая. Правда, есть вероятность выздоровления. Три процента... Такова статистика выздоровлений при подобных болезнях — мне сказал это мой доктор, замечательный человек. Временами, когда я думаю, что никогда не выздоровею, мне становится очень страшно. Так страшно, что хочется звать на помощь. Пролежать всю жизнь камнем в кровати, глядя в потолок, — без чтения, без прогулок на воздухе, без любви — пролежать так десятки лет, состариться здесь и тихо умереть — это невыносимо. Иногда я просыпаюсь среди ночи и будто слышу, как тает мой позвоночник. А может, он и в самом деле тает?

Но хватит о грустном. Как мне по сотне раз в день советует моя сестра, я буду стараться думать только о хорошем. А ночью постараюсь спать как следует. Потому что плохие мысли обычно лезут мне в голову ночью.

Из окна больницы виден порт. Я представляю, что каждое утро встаю с кровати, иду к порту и всей грудью вдыхаю запах моря... Если бы я смогла это сделать — хотя бы раз, мне хватило бы одного раза — то я, может быть, поняла бы, почему мир так устроен. Мне так кажется. А если бы я хоть чуть-чуть это поняла — то, возможно, смогла бы терпеть свою неподвижность хоть до самой смерти.

До свидания. Всего доброго».

Без подписи.

Я получил это письмо вчера в четвёртом часу. Прочитал его в нашем буфете, пока пил кофе. А вечером, после работы, пошёл в порт и посмотрел оттуда в сторону гор. Раз из твоей больницы виден порт, то, значит, и из порта должна быть видна твоя больница, правильно? И в самом деле, я увидел множество огоньков. Конечно, было непонятно, который из них горит в твоей палате. Одни огоньки горели в небогатых домах, другие — в роскошных особняках. Светились также огоньки в гостиницах, в школах, в конторах... Я подумал: как много самых разных людей! Такое чувство посетило меня впервые. И когда я об этом подумал, у меня вдруг выкатилась слеза. А ведь я очень давно не плакал. Не то чтобы я плакал из сочувствия к тебе, нет. Я хочу сказать кое-что другое. И скажу это только один раз, так что слушай хорошенько:

«Я Вас Всех Люблю!»1

Девушка лежала на спине и смотрела в потолок, её тёмные глаза были полны слёз.

Дверь палаты открылась, и в голубоватом свете коридора показалась медсестра, посмотрела на нас, выключила свет и ушла, закрыв тихо дверь.

— Хочешь послушать музыку? — спросил я.

Она ничего не ответила, и я вложил маленький наушник в её ухо. И она не ударила меня по руке. Я лёг, второй наушник вложил в своё ухо и включил музыку Морриконе.

- Тебе не громко? — спросил я её в темноте.

- Болит голова! Потише! — прошептала девушка.

Мы лежали у большого окна в полстены. За ним — чёрное небо с россыпью сверкающих звёзд. Они мигали, испускали лучи, когда я прищуривал глаза. И ещё казалось, что звёздный свод кружится над нами... Я протянул руку и сквозь прутья койки хотел коснуться её волос, но рука моя коснулась бинтов на её голове.

- А что у тебя болит? — спросила она.

- Спина. Рекламу ставили... Тяжёлая была. И я услышал, как она прошептала:

- Звезда упала! Ты видел?

янтарь

— Виталик! Вита-а-а-лик! Где же он? Мы идём проводить гостей и скоро вернёмся. В комнату не заходи, там сквозняк.

Хлопнула дверь, и я остался в доме один.

«Сквозняк, — подумал я. — Кто это? Имя такое страшное!»

Я заглянул в комнату, но никого в ней не увидел. И под столом никого нет. Может, закрыть окно? А вдруг Сквозняк залезет в него!

На столе осталось много еды. Я съел кусочек колбасы, сыру, зачерпнул ложкой салат из блюда... И тут, словно впервые, увидел потолок. Он был белый, ровный, гладкий. Взгляду не на чем было остановиться, и у меня закружилась голова. Я смотрел на потолок и чувствовал, что меня начинает тошнить. И тогда, наколов на вилку кусок селёдки, я швырнул этот кусок в потолок. Мне стало легче. В потолок полетел ещё один кусок селёдки и ещё, ещё, ещё... Я, как зачарованный, смотрел на появляющиеся пятна... Из них получался красивый узор...

Открылась дверь, появился папа и увидел, что я делаю. Меня сейчас будут бить! Папа с ремнём в руке тащит меня в другую комнату.

Меня уже били недавно! Это так страшно!.. Я тогда кричал! И теперь меня опять будут бить ремнём!

Но меня вырывают из папиных рук, и я чувствую пухлую, тёплую бабушкину ладонь.

— Не смейте его бить, — кричит она, — этот ребёнок необыкновенный!

Бабушка моя! Это она специально так говорит, чтобы спасти меня. Я держу её за руку и иду с ней в её дом у моря. Время от времени я вытираю слёзы о её теплую руку.

- Ты зачем это сделал? — говорит она строго.

- Я не знаю.

- Ты должен понимать, что делаешь, скоро вон в школу пойдёшь...

- Бабушка, этот потолок меня испугал. Я не люблю, чтобы было совсем белое и ровное. Там должна быть хоть точечка.

- Этого я не понимаю, — ответила, вздохнув, бабушка. — Врачам, что ли, тебя показать?..

Мы шли по лесной дороге, я посмотрел вверх и между верхушками сосен увидел облако с рваным сверкающим краем... И ещё увидел чайку... Она замерла в небе неподвижно. Из-за облака выглянуло солнышко, и я улыбнулся. Мне стало так хорошо, я прижал бабушкину руку к лицу и вытер об неё последнюю слезинку.

— Я куплю тебе большой альбом, — сказала бабушка. — Там будет много белой бумаги. Вот и ставь на ней точечки, можешь на ней рисовать, можешь бросать в неё селёдку... Горе ты моё, горе! Никто тебя не поймёт! Что из тебя вырастет? Ну, а мой потолок тебе нравится?

— Да, бабушка, на нём трещинки.

— Слава Богу! Иди лучше на море, но далеко не уходи. День-то какой хороший!..

В тексте использован фрагмент из книги Харуки Мураками «Слушай песню ветра».

Я сбежал по горячему песку с дюн. Передо мной шумело море, ветер был солёным и вкусным. Мне стало так легко, я подумал о чём-то очень хорошем, и сердце моё забилось! Как хорошо! Как хорошо!.. И вдруг всё прошло. Я стоял на продуваемом ветром пляже, один у шумящих волн, и мне стало так одиноко, так плохо, что выступили слёзы. Ведь только что было так радостно... О чём же я думал только что? Хочу вспомнить... Хочу туда вернуться, но не могу. Всё куда-то ушло. Я посмотрел в небо и не увидел облака с рваным сверкающим краем... И чайку тоже я не увидел. Куда бы я ни смотрел, небо было чистым, голубым, ровным, гладким... И я не стал на него больше смотреть.

Палочкой я разгрёб ил у самой воды и... увидел чудо! На тёмном иле лежал огромный янтарь. Я схватил его и прижал к себе, стал разглядывать, приблизив к лицу. Он был как мёд, он был как солнышко. А ещё он был тёплый. Я прижал его к щеке. Да, тёплый! Я спрятал его в карман шорт и стал искать ещё, продвигаясь вдоль моря, разгребая палочкой ил, и тут мою ногу пронзила боль.

— А-а-а! — вскрикнул я и запрыгал на одной ноге.

- Мальчик, что с тобой? — услышал я голос и увидел девочку, сидящую на голубой лавке у самой воды. Волны разбивались о берег, пена доходила до самых ног девочки.

- Я наступил на казарагу! — морщась от боли, ответил я и допрыгал на одной ноге до лавки.

- Тебе очень больно? — спросила девочка.

- Щипит!

- Мальчик, а ты не можешь, когда у тебя пройдёт нога, найти мне красивые ракушки, а то я нашла некрасивые.

Она протянула мне тонкую руку и показала браслетик из ракушек на нитке. Да, ракушки были тёмные, облупленные, некрасивые.

- А ты сама не можешь найти?

- Я ничего не вижу!

- Совсем ничего не видишь?

- Совсем ничего.

- И никогда ничего не видела?

- Конечно, видела. Всё видела, это у меня с прошлого лета... я тогда заболела, и... всё стало чёрным. И, чуть подумав, девочка спросила: — А какой ты?

- У меня тёмные волосы.

- А ещё?

- Не знаю. Больше ничего. Только тёмные волосы.

- Можно я их потрогаю? — попросила она и протянула руку. Она коснулась моих волос, моего уха, и мне стало щекотно.

- А как тебя звать? — спросила вдруг она.

- Виталик.

- А я Алина. Пойдём купаться? Я только маме крикну.

И Алина крикнула и помахала руками, повернувшись в сторону пляжа.

Мы лежали с Алиной на мелководье, повернувшись друг к другу. По лицу Алины бегали солнечные зайчики, вода искрилась на солнце. Волны с шипением перекатывались через нас, а некоторые из них накрывали нас с головой. А когда волны стихали, я видел, как у дна проплывали стайки быстрых мальков. Алина смеялась и смотрела на меня, но не совсем на меня, а чуть в сторону. Я протянул руку, взял её за подбородок и повернул лицо к себе.

А потом мы с ней побежали за дюны, в ивовые заросли.

- Виталик, тут должно быть синее покрывало.

- Вон, синее.

Алина встала на покрывало и сняла трусики.

- Почему ты такая? — спросил я, глядя на неё.

- Какая?

- Вот здесь. — И я коснулся её.

- Отстань, щекотно! У всех девочек так. А как у тебя? Покажи. Я спустил трусики.

- Я не вижу. Можно я потрогаю? — спросила она.

- Потрогай...

- Ты там такой смешной, — рассмеялась она.

- У всех мальчиков так.

— Смешной, — улыбалась она и вдруг спросила: — А ты любишь клубнику с сахаром? У меня есть целая банка. Ты можешь съесть клубнику, а мне оставь сок. Я очень люблю сок.

Щурясь от солнца, я большой ложкой ел клубнику, а потом Алина выпила сок и облизнулась. В уголке её губ осталась капелька клубничного сока. Мне почему-то хотелось его слизнуть.

— Давай ляжем и будем смотреть в небо, — предложил я.

— Давай, — ответила Алина. — Ты мне расскажешь, какое сегодня небо.

Мы лежали на спине, над нами было ровное-ровное голубое небо. А иногда казалось, что это голубая бездонная пропасть и мы летим над этой пропастью.

— Какое оно? — прошептала Алина. — Расскажи. Я так давно не видела небо.

- Оно голубое. И... оно чистое-чистое, гладкое, ровное...

- Это так красиво, правда? — сказала она.

Я посмотрел на небо, такое голубое, бездонное, и почувствовал, как красиво ровное, чистое, гладкое небо. И тут я услышал, что Алина плачет.

- Что ты плачешь? — спросил я её.

- Я... я плачу... потому что мы с тобой умрём!

- Как? — прошептал я, потрясённый. — Разве мы умрём?

- Да. И нас не будет никогда-никогда. Все умирают.

- А может, мы с тобой не умрём? Может, умирают только другие?

Она покачала головой. Мы лежали и плакали. Слёзы заливали наши лица, стекали к шее, ушам, капали на синюю подстилку. А мы всё плакали и плакали, нам было так плохо! Как ужасно, что мы умрём!..

Но зашумели на ветру заросли ивняка, за которыми мы лежали. И мы снова услышали голоса людей, крик чаек, шум моря. Солнце быстро высушило наши слёзы.

- Пойдём собирать тебе ракушки, — предложил я, вытирая глаза.

- А здесь бывает янтарь?

- Иногда бывает.

- Я бы хотела найти янтарь.

— Это трудно. Но я могу тебе помочь. Ты будешь разгребать ил, а я буду смотреть. Ещё ты можешь щупать ил руками. Почувствуешь твёрденькое — это янтарь.

Алина разгребала ил, а я искал янтарь, мне очень хотелось найти его для неё. И вдруг она с криком вскочила.

— Нашла! Нашла! — смеялась она, подпрыгивая.

Я поднялся и увидел, что в руке она держит кусочек каменного угля. Девочка была такой счастливой, так радовалась!

Я посмотрел на неё и впервые заметил маленькие серёжки в её ушах. Они были в виде цветочков. Лепесток на одном цветке был сломан. Я увидел выпавшую ресничку на её щеке и в уголке рта засохшую капельку клубничного сока и... две сахаринки. И ещё я увидел её браслетик с почерневшими ракушками.

Пенистая волна с шипением разлилась за ней по песку, и я подумал, что могу спокойно протянуть руку и толкнуть её в эту воду... Она упадёт... Она даже не увидит, что я протянул руку. И я протянул руку и... выбил уголь из её руки.

- Это простой уголь, — сказал я. — Давай искать.

- Я не найду, — сказала она, прикусив губу, слёзы выступили на её глазах, — я никогда не найду, потому что я слепая!

- Я помогу тебе, вот садись, трогай травку рукой, ищи...

Алина вдруг посмотрела на меня. Вернее, она посмотрела не на меня, а куда-то влево, за моё плечо. Я развернул её к себе. Теперь она смотрела в мои глаза.

- Я тебя вижу! — прошептала Алина.

- Ты выздоровела?! Ты стала видеть?

- Нет, всё чёрное, но я вижу тебя!

- Какой я?

- У тебя тёмные волосы... И ещё... ты такой хороший! — сказала вдруг она, улыбнувшись. — Да, ты очень хороший!.. И ещё... ты такой смешной!

- Дай руку, — сказал я ей, — мы будем искать вместе. Щупай травку.

- Я никогда не найду!

- Найдёшь, — ответил я и вытащил из кармана шорт мой большой драгоценный янтарь.

Я смотрел на янтарь... он был такой красивый... такой красивый!.. А потом посмотрел на Алину, на её странные серые глаза, на сломанную серёжку, на капельку сока у её губ и... положил янтарь на ил. Он был такой большой и красивый. Я никогда ещё не находил такого...

- Дай руку, — сказал я Алине, — сейчас ты найдёшь янтарь.

- Найду?

- Да, я тебе помогу. Щупай ил, давай, ищи чуть дальше, ещё немного... Сейчас ты найдёшь... Он такой красивый! Он как солнце! Ещё чуть-чуть, вот... ты уже почти его нашла... Алина, бери его...

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

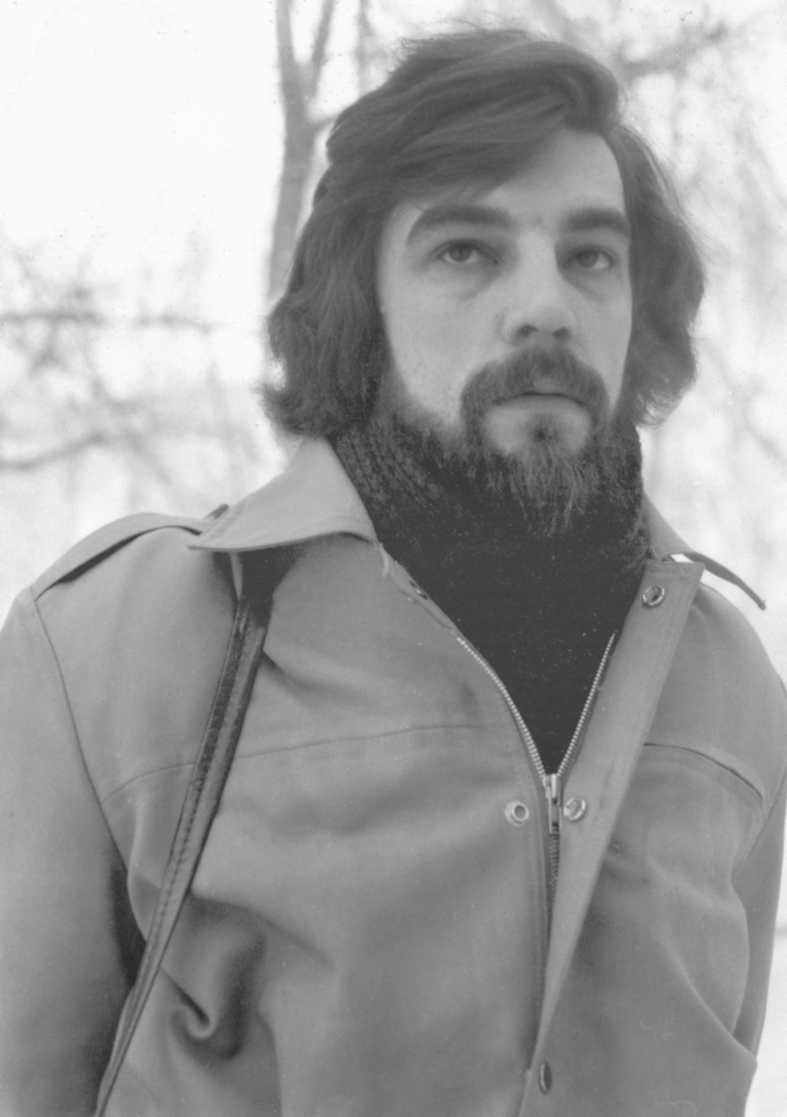

Александр

мураховский

(1957-1998]

переплетенье времени и боли

Иногда художник может почувствовать необычайное одиночество, это одиночество особого рода. Его источником будет являться холст, картина, написанная собственной рукой художника, ставшая слепком его души. Но это слепок беззвучный, безгласный, бессловесный. Конечно, далеко не всегда нужны слова. Порой молчание более необходимо для понимания и себя, и другого... Но наступает момент, когда без слов становится невыносимо существовать. У каждого художника, наверное, свой путь вербализации экзистенционального одиночества, когда холста и красок недостаточно для его преодоления. Александр Мураховский становился в такие минуты поэтом, и картины обретали голос; и слова складывались в нужные строчки лирических медитаций.

Художник (или поэт) Александр Мураховский прожил недолгую, полную физических страданий жизнь, но его жизнь была наполнена радостью постоянного преодоления одиночества своим творчеством. Если не было слов — помогали краски, если краски не могли до конца выразить душу, помогали слова, а то, что пришло в мир через творчество, уже не уйдёт никогда.