«Семь чудес Украины»

| Вид материала | Конкурс |

- Семь литературных чудес света Вступление, 221.17kb.

- День здоровья + экскурсии по запорожскому краю остров Хортица, 49.83kb.

- Развивающее мероприятие на тему «7 чудес света», 92.28kb.

- Семь чудес света: факты и легенды, 303.64kb.

- Урок вариации прекрасного. «Семь чудес света», 109.89kb.

- Классный час на тему «семь чудес света», 422.57kb.

- Конкурс ораторов «Семь чудес света» 9класс Конкурс стенгазет «Праздники» 8 класс, 24.54kb.

- Семь чудес Австрии, 129.57kb.

- Тема «Семь чудес света» Цель, 82.53kb.

- Тема «Семь чудес света» Цель, 79.38kb.

История

Разные летописи называют датой закладки собора 1017 или 1037 год. Учитывая политическую обстановку на Руси, более вероятной видится вторая дата. Первоначально собор не был оштукатурен: для того чтобы можно было представить его исходный облик на фасадах , оставлены участки раскрытой кладки.

В 1240 Софийский собор был разграблен и разрушен воинами Батыя, в 1385 — 90 гг. митрополит Киприан, воссоздал его из руин, после чего более трех с половиной веков находился в запустении, хотя и продолжал действовать. В 1596 собор переходит к Украинской греко-католической (Униатской) церкви, 1630-е годы отобран у неё киевским митрополитом Петром Могилой, который отреставрировал собор и основал при нём мужской монастырь. Работы по обновлению храма продолжались до 1740 года, когда он окончательно приобрёл нынешний облик.

Колокольня Софийского собора была построена по заказу гетмана Мазепы. До сегодняшнего дня сохранился колокол, отлитый также по его заказу, который находится на втором этаже колокольни и носит название «Мазепа».

В 1934 архитектурный комплекс, куда помимо Софийского собора входит колокольня, дом митрополита, бурса, трапезная, южная въездная башня, западные ворота, братский корпус, кельи и консистория, был объявлен Государственным архитектурно-историческим заповедником «Софийский музей».

Включён в список Всемирного наследия в 1990 году.

Архитектурные особенности

Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи нее еще более широкой одноярусной. Нефы собора заканчивались на востоке пятью алтарными апсидами. Собор имел пирамидальную композицию. Цилиндрические своды, перекрывавшие его центральный и поперечный нефы, ступенчато поднимались к центру здания. Центральный купол был окружен четырьмя меньшими, а остальные восемь куполов еще более маленького размера располагались по углам собора. Барабаны куполов и апсиды имеют граненую форму. Помимо окон свободные участки стен украшены уступчатыми нишами и лопатками, членящими поверхность стен в соответствии с расположением внутренних несущих столпов.

Собор сложен в византийской технике из чередующихся рядов камня и плинфы (широких, тонких кирпичей), снаружи кладка была покрыта раствором-цемянкой. Длина собора без галерей 29,5 м, ширина — 29,3; с галереями: 41,7 и 54,6. Высота до вершины главного купола 28,6 м, величина центрального подкупольного квадрата 7,6 м.

Собор строился константинопольскими строителями при участии киевских мастеров. Между тем, невозможно найти прямых аналогов Софийского собора в византийской архитектуре того времени. Храмы, строившиеся тогда в империи, были обычно меньше, имели лишь 3 нефа и одну главу. Предполагается, что перед византийцами была поставлена задача создания большого храма для торжественных церемоний, главного храма Руси, которую они решили путём увеличения числа нефов и добавления барабанов глав для их освещения.

В то же время первоначальное архитектурное решение собора имело свою символику. Центральный высокий купол храма всегда в византийской архитектуре напоминал о Христе — Главе Церкви. Двенадцать меньших куполов собора ассоциировались с апостолами, а четыре из них с евангелистами, через которых христианство было проповедано во все концы земли.

В результате ремонтов XVII—XVIII веков собор существенно изменил свой облик. Наружные галереи были надстроены, появились новые приделы, увенчанные дополнительными куполами (всего сейчас их 19). Собор был побелен. Древняя полусферическая форма глав была заменена на характерную для украинского барокко высокую грушевидную форму. Первоначальная структура собора наилучшим образом видна теперь со стороны алтаря, где раскрыты так же фрагменты первоначальной отделки фасадов.

В интерьере Софийского собора господствует хорошо освещенное центральное подкупольное пространство, имеющее форму креста. Восточная его ветвь заканчивается главной апсидой, а боковые отделены от боковых нефов двухъярусными трехпролетными аркадами. Третьей такой же аркадой заканчивалась и западная ветвь подкупольного креста. Западная аркада не сохранилась, так как была разобрана при ремонте собора. Столпы собора имеют в сечении крестообразную форму. Боковые нефы собора и всю его западную часть занимают обширные хоры, соединяющиеся со вторым этажом галерей. Многочисленные купола собора на прорезанных окнами барабанах дают хорам хорошее освещение. Хоры собора предназначались для князя, его свиты и знати. Здесь князь слушал богослужение и, вероятно, здесь же проводились придворные церемонии. На хоры поднимались по двум винтовым лестницам, расположенным в лестничных башнях, встроенных в западную галерею храма.

Интерьер

Интерьер собора сохранил большое количество фресок и мозаик XI века, выполненных лучшими византийскими мастерами. Палитра мозаик насчитывает 177 оттенков. Стиль мозаик соответствует византийскому искусству первой половины XI века, так называемому, аскетическому стилю.

Мозаикой был украшен центральный купол, его барабан, паруса и подпружные арки, а так же центральная апсида и два стоящих по бокам от нее восточных столпа. В зените купола располагается мозаика с изображением Христа Вседержителя (Пантократора), вокруг Него представлены четыре архангела. Из них сохранился лишь один древний мозаичный, остальные дописаны в XIX веке М. А. Врубелем масляными красками. В барабане между окнами изображены фигуры апостолов (от XI века сохранилась только одна фигура апостола Павла), ниже, на парусах купола, изображены пишущие евангелисты. Среди них с древних времён сохранилась лишь фигура евангелиста Марка. На подпружных арках располагаются медальоны с поясными фигурами 40 севастийских мучеников.

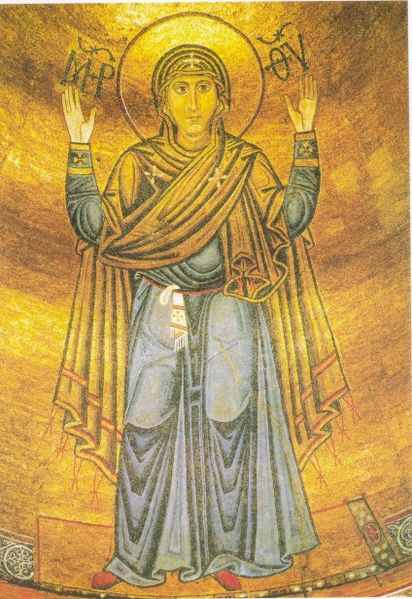

Самая известная мозаика собора — Богородица «Нерушимая Стена» — находится в конхе (сводчатой части) центральной алтарной апсиды. Под ней изображена Евхаристия — причащение апостолов Христом, а еще ниже святители — древние святые епископы, Отцы Церкви.

На восточных столпах собора сохранилось изображение Благовещения (на одном столбе фигура архангела Гавриила, на другом — Богоматери). Мозаика была создана около 1040 года и является старейшим изображением данной сцены в русском искусстве.

Остальная часть интерьера была расписана фреской. На сводах были не сохранившиеся двунадесятые праздники, соответствующие важнейшим моментам евангельской истории. На боковых стенах центрального пространства (на боковых аркадах) сохранились сцены Страстей Христовых и Его Воскресения, цикл заканчивался сценами послания апостолов на проповедь и сошествием на них Святого Духа. Фресками расписаны и боковые апсиды, где представлены циклы детства Богоматери (протоевангелие), деяния апостолов, житие святого Георгия, деяния архангела Михаила, соответственно с освященными здесь приделами.

Многочисленные столпы собора и стены галерей покрыты образами святых. Своды и малые купола украшены изображениями небесных сил, в медальонах представлены поясные фигуры ангелов. В западной части подкупольного креста находилась ктиторская композиция. От нее сохранились лишь боковые части, а остальное изображение реконструируется по рисунку А. ван Вестерфельда, сделанному в 1651 г. По сторонам от Христа здесь были изображены равноапостолольные князь Владимир и княгиня Ольга, князь Ярослав Мудрый с макетом собора в руке и его супруга Ирина, а по бокам от них сыновья и дочери.

Наиболее необычны изображения в лестничных башнях. Здесь представлены сцены придворной жизни, константинопольский ипподром, музыканты, охота.

Также на стенах храма сохранилось множество граффити, в том числе XI—XII веков.

| Монастырь Киево-Печерская лавра | |

| |

| Страна | Украина |

| Город | Киев |

| Дата основания | 1051 год |

| Основатель | Антоний Печерский |

| Известные насельники | Антоний Печерский, Феодосий Печ Печерский, преподобный Игнатий, сси\ Затворник, Иоанн Многострадальный |

Ки́ево-Пече́рская ла́вра — один из первых по времени основания монастырей на Руси. Основан в 1051 при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча. Сооснователем Печерского монастыря стал один из первых учеников Антония — Феодосий. Князь Святослав II Ярославич подарил монастырю плато над пещерами, где позже выросли прекрасные каменные храмы, украшенные живописью, кельи, крепостные башни и другие строения. В XII веке получил статус «лавры» — главного большого монастыря. С лаврой связаны имена летописца Нестора (автора «Повести временных лет»), художника Алипия, просветителя Петра Могилы, историка Инокентия Гизеля и многих других.

C 1592 по 1688 был ставропигией Константинопольского Патриарха; с 1688 «ставропигионом царским и патриаршим Московским»; в 1786 получил статус лавры.

В Лавре покоятся нетленные мощи угодников Божьих в Ближних и Дальних пещерах. Здесь хранятся мощи преподобного Илии Муромца, который нередко отождествляется с былинным богатырём. Также на территории Лавры находится могила Петра Аркадьевича Столыпина.

В настоящее время частично — нижняя Лавра — находится в ведении Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), а частично — верхняя Лавра — в ведении национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

История

Основание

Киево-Печерская Лавра находится на южной оконечности Киева, на правом, высоком берегу Днепра, и занимает два холма, разделённые глубокой, спускающейся до Днепра ложбиной. В XI в. эта местность была покрыта лесом; сюда удалялся для молитвы священник близлежащего села Берестова Илларион, который выкопал здесь для себя пещеру. В 1051 г. Илларион был выбран митрополитом, и его пещера опустела. В это время в Киев пришёл из Афона монах Антоний, уроженец г. Любеча. Житьё в киевских монастырях пришлось ему не по нраву, и он поселился в пещере Иллариона.

Благочестие Антония привлекло в его пещеру последователей, в числе которых был и Феодосий, из г. Курска. Когда их число возросло до 12, они устроили для себя церковь и кельи. Антоний поставил в игумены Варлаама, а сам удалился на соседнюю гору, где выкопал для себя новую пещеру. Эта пещера послужила началом «ближних» пещер, названных так в противоположность прежним, «дальним». С увеличением числа иноков, когда в пещерах стало тесно, они построили над пещерой церковь Успения Пресвятой Богородицы и кельи. Число прихожан в обитель всё увеличивалось, и Антоний испросил у великого князя Изяслава Ярославича всю гору над пещерой. Была построена церковь на месте нынешнего главного собора (1062); возникший монастырь получил название Печерского. В это же время игуменом был поставлен Феодосий. Он ввел в обители общежительный студийский устав, который был заимствован отсюда и другими русскими монастырями. Суровая подвижническая жизнь иноков и их благочестие привлекли к монастырю значительные пожертвования. В 1073 г. была заложена каменная церковь, оконченная и освященная в 1089 г. Фресковая живопись и мозаики были исполнены цареградскими художниками. Храм этот, хотя и в значительно изменённом виде, существует и поныне.

Набеги и восстановление монастыря

В 1096 г. обитель сильно пострадала от половцев, но скоро вновь отстроилась. С течением времени пристраивались новые церкви. Весь монастырь был огорожен частоколом. При монастыре находился странноприимный дом, устроенный Феодосием для приюта нищих, слепых, хромых; на него отпускалась 1/10 монастырских доходов. Каждую субботу монастырь посылал воз хлеба для заключённых. С переселением братии в большой монастырь, пещеры были обращены в усыпальницу для монахов, тела которых клали по обеим сторонам пещерного коридора, в углублениях стен. Монастырю принадлежало ещё село Лесники; Феодосий выкопал себе там пещеру, в которой жил во время Великого поста. В XI и XII вв. из монастыря вышло до 20 епископов, все они сохраняли большое почтение к родной обители.

В 1240 г., во время Батыева нашествия, монастырь был разорен. Монахи Киево-Печерского монастыря частью были перебиты, частью разбежались. Неизвестно, как долго продолжалось запустение монастыря; в XIV в. он был уже возобновлен, и великая церковь стала усыпальницей многих княжеских и знатных родов. В 1470 г. киевский князь Симеон Олелькович возобновил и украсил великую церковь. В 1483 г. крымское войско Менгли I Гирея сожгло и ограбило монастырь, но щедрые пожертвования дали ему возможность скоро оправиться. В 1593 г. ему принадлежали два города — Радомысл и Васильков, до 50 сёл и около 15 сёл и деревень в разных местах западной Руси, с рыбными ловлями, перевозами, мельницами, медовыми и грошевыми данями и бобровыми гонами. С XV в. монастырь получил право посылать в Москву для сбора пожертвований. В 1555—56 гг. великая церковь опять была обновлена и украшена.

Возрождение монастыря; современная жизнь

В июне 1988 года в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси и постановлением Совета Министров УССР новосозданной Печерской монашеской общине была передана территория Ближних пещер.

Первым наместником воссозданной обители стал архимандрит Ионафан (Елецких) (с 22 ноября 2006 года — Архиепископ Тульчинский и Брацлавский).

Община Лавры находится в юрисдикции Украинской Православной Церкви, входящей в состав Русской православной церкви.

С 1992 года настоятель (священноархимандрит) Лавры — митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), резиденция которого находится на территории монастыря.

C 1994 года наместник Лавры — архиепископ Вышгородский Павел (Лебедь).

Первоначально кафедральным собором был вместительный трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских.

В Лавре разместились также Киевские Духовные семинария и академия, издательский отдел Церкви.

9 декабря 1995 Президентом Украины Л. Кучмой издан Указ о восстановлении Успенского собора.

Перед началом восстановительных работ на остовах фундамента собора был отслужен торжественный молебен.

К 950-летию Лавры собор был восстановлен; освящён 24 августа 2000 года.

В 1990 году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

| Херсонес | |

| |

| Страна | Украина |

| Место расположения | Крымский полуостров |

| Дата основания | 529-528гг. до н.э. |

| Основные достопри- мечательности | Центральная площадь Херсонеса, Теа Базилика в базилике, Колокол, театтеатр |

Херсоне́с Таври́ческий, или просто Херсонес— город, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя. На протяжении двух тысяч лет являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.

История

Херсонес был греческой колонией, основанной в 529/528 гг. до н. э. выходцами из Гераклеи Понтийской, находившейся на малоазийском побережье Черного моря. Он расположен в юго-западной части Крыма, у бухты, которая в настоящее время называется Карантинной. В наиболее ранних слоях Херсонеса археологами было найдено значительное число черепков (обломков) архаической чернофигурной керамики, которая датируется временем никак не позже VI в. до н. э.)

Базилика в базилике — средневековый храм на территории Херсонеса. Своё название храм получил из-за того, что на одном месте было построено два храма — второй строился на руинах первого из его обломков.

Первый храм («большая базилика») был построен в VI веке, приблизительно во время правления византийского императора Юстиниана I.

Базилика была трёхнефная. Пол базилики был полностью укрыт мозаикой. Во всех помещениях рисунок мозаики имел свою характерную особенность.

М

озаика в нартексе и восточных пристройках боковых нефов изображала пересекающиеся круги красного цвета на белом фоне. В среднем нефе мозаикой были выполнены геометрические линии и фигуры, а также христианские символы: канфары (чаши — символ причастия) и птицы (символ души),

озаика в нартексе и восточных пристройках боковых нефов изображала пересекающиеся круги красного цвета на белом фоне. В среднем нефе мозаикой были выполнены геометрические линии и фигуры, а также христианские символы: канфары (чаши — символ причастия) и птицы (символ души),В купели было мозаичное изображение павлина (символа воскресения) изготовленное из мрамора, разноцветного известняка и тёмно-зелёной смальты. Павлин был изображен в фас и с распущенным хвостом, а по обеим сторонах его размещались мозаичные изображения голубей (символ святого духа), заключенные в круглые медальоны. В купель можно было попасть по длинному и узкому коридору, который примыкал к северному нефу.

Также в мозаичных рисунках встречались и другие символы — ромб с надетыми на него кольцами (символ вечности), якорь (символ надежды) и т. п.

Перед входом в центральный зал, на полу была надпись на греческом языке «Всякое дыхание да хвалит Господа».

Колонны храма были изготовлены из мрамора и весили около 350 килограммов. На них были резные кресты.

Большая базилика была разрушена. В X веке на развалинах старой базилики построили новую базилику («малая базилика»). Новый храм сделали из обломков первого храма. Он стал меньше размером и был расположен на месте центрального нефа. Престол в новом храме сложили из колонн старого храма. При строительстве разрушилась часть мозаичных полов.

В XII—XIII веках к храму с севера были пристроены складские и торговые помещения, а также крытая галерея. С юга была пристроена часовня, в нижнем этаже которой располагалась усыпальница.

В XIV веке храм разрушился из-за пожара и больше не восстанавливался.

Археологи при раскопках храма установили престол и колонны на положенные им места. При создании музея-заповедника «Херсонес Таврический» в базилике сохранялись мозаики на изначальных местах, однако в дальнейшем большую их часть убрали в музейные помещения.

9 мая 2007 года вандалы опрокинули колонны «базилики в базилике», некоторые колонны раскололись, был повреждён мозаичный пол.

Античная площадь

Примерно в средней части главной улицы Херсонеса находилась городская площадь, заложенная здесь еще при его первоначальной планировке. Она осталась центральной и после расширения территории города. Судя по находкам, в античную эпоху здесь, вероятно, размещались главные святыни: статуи богов, храмы, алтари, высеченные на камне почетные постановления. Концентрация находок такого рода на этом участке говорит в пользу этого предположения. Именно на этой площади найден и важнейший памятник Херсонеса - присяга, которую принимали юноши, достигшие совершеннолетия. Надписи на мраморных стелах свидетельствуют, что в городе были храмы Диониса, Афины, Афродиты и богини Девы. Вероятно, на центральной площади стоял главный храм Херсонеса, посвященный его покровительнице богине Деве.

После принятия христианства культовые постройки античного времени перестраиваются или разрушаются. В результате многих перестроек к IX-X вв. площадь получила новое архитектурное оформление. На ней было возведено семь христианских храмов: руины двух видны с южной стороны Владимирского собора. Один из них - базилика VI века, от которой сохранились алтарная часть и центральный неф с остатками мраморного пола. От другого здания - крестово-купольного собора IX-X вв. - сохранился только полукруглый алтарный выступ - апсида.

В середине XIX века на этом месте было начато строительство Владимирского собора, помешавшее дальнейшему изучению площади. Да и сама громада собора не дает возможности вообразить, что когда-то здесь находилась площадь древнего города.

Античный театр Херсонеса

У самой оборонительной стены Херсонеса, недалеко от современного входа в Заповедник, с левой стороны, находятся руины единственного открытого на территории стран СНГ античного театра.

Театры древней Греции, как правило, располагались на склонах холмов или балок. При таком размещении уменьшались затраты на строительство и достигалась важная цель - дать зрителю прекрасный обзор: крыши античные театры не имели. За пределами Херсонеса в VI-V вв. до н. э. находилась глубокая балка с крутым северным склоном, по которому шла оборонительная стена. При расширении территории города, в конце IV - начале III в. до н. э., древнюю оборонительную стену разобрали, а вновь построенная прошла южнее. Таким образом, балка оказалась в черте города. Лучшего места для театра не надо было искать. По склону балки в скале вырубили восемь cекторов театрона с рядами каменных скамеек для зрителей. Каждый сектор имел двенадцать рядов скамеек, между секторами проходили л

естницы. Несколько ступеней одной из лестниц центрального сектора театрона сохранилось, на других проведена частичная реставрация.

естницы. Несколько ступеней одной из лестниц центрального сектора театрона сохранилось, на других проведена частичная реставрация.Хор, обязательная принадлежность античного театра, размещался на орхестре - полукруглой площадке диаметром 23 м. Актеры выступали на каменном помосте - проскении, примыкавшем к орхестре, он возвышался над ней на 1,5-2 м. Лицевая сторона проскения украшалась полуколоннами. На нем устанавливались декорации; отводилось место и для переодевания актеров (скене). На проскений, орхестру и в театрон попадали через два входа - пароды; в херсонесском театре сохранился частично один, восточный.

Херсонесский театр вмещал некогда примерно 1800-2000 человек и предназначался не только для театральных представлений, но и для выступлений музыкантов, публичных состязаний граждан в поэзии, в знании древнегреческого эпоса - "Илиады" и "Одиссеи"; использовался он и для народных собраний. На орхестре, против центрального прохода театрона, стоял общественный жертвенник - фимела.

Херсонесский театр неоднократно перестраивался; значительные изменения коснулись его в I в. н. э., когда в городе размещались римские войска. В это время в театре устраивались бои гладиаторов, что потребовало расширения орхестры. Тогда же к задней части театрона пристроили деревянную галерку, и вместимость театра увеличилась до 3000 человек. Театр просуществовал до IV в. н. э.

Принятие христианства привело к разрушению языческих храмов, общественных зданий. Не избежал этой участи и античный театр. Его превратили в каменоломню, а затем в свалку. В VIII в. на месте проскения построили небольшой христианский храм. Через два столетия он был превращен в усыпальницу; рядом с ним возвели крупный храм, названный археологами "Храмом с ковчегом". Его руины и по сей день занимают примерно треть площади театра.

Херсонес. Сигнальный колокол

Символ Херсонеса - сигнальный колокол

К

олокол, не относящийся напрямую к древней истории Херсонеса, тем не менее, стал своеобразным символом городища. Редкий человек, посетивший заповедник, не приходил к нему, и, наверное, не нашлось мальчишки, который бы не бросил в него камнем, чтобы услышать короткий и чистый звон. То и дело разносится он над руинами города и морем.

олокол, не относящийся напрямую к древней истории Херсонеса, тем не менее, стал своеобразным символом городища. Редкий человек, посетивший заповедник, не приходил к нему, и, наверное, не нашлось мальчишки, который бы не бросил в него камнем, чтобы услышать короткий и чистый звон. То и дело разносится он над руинами города и морем. В 1778 году, после окончания русско-турецкой войны, из трофейных турецких пушек был отлит пятитонный колокол. После изготовления он находился какое-то время в Таганроге на звоннице Ново-Вознесенской церкви, пока не попал в Севастополь. В годы Крымской войны французы захватили город и вывезли колокол в Париж. По легенде, он много лет находился на звоннице собора Парижской Богоматери. Подлинная дипломатическая эпопея возвращения «пленника» длилась с 1898 по 1913 год. Как следует из архивных данных, трофей французов наконец прибыл обратно в Севастополь. По описанию, именно этот колокол и находится ныне на берегу. Скорее всего, он принадлежал севастопольской гидрографической службе и с 1939-1940 годов вплоть до начала 1960-х годов выполнял сигнальную роль, в туман, в условиях плохой видимости предупреждая корабли о близости прибрежных мелей и скал.

| Хортица | |

| |

| Страна | Украина |

| Город | Запорожье |

| Количество исторических памятников | 200 |

| Протяжённость побережья | 30 км |

| Площадь | 31 кв. км |

Хортица - это, конечно же, в первую очередь уникальный природный и исторический комплекс, который и по сей день привлекает туристов со всей Украины. При желании Хортицу можно обойти за день. Длина всего побережья острова едва достигает 30 километров. На Днепре нет острова, равного Хортице, ни по величине, ни по красоте. Природа острова многогранна. Особенностью острова является то, что на нём представлены все ландшафтные зоны Украины - от степей до гор. Здесь Вы сможете увидеть и крутой скалистый берег, и непроходимые балки, и сосновый бор. Но, гуляя по живописным местам Хортицы, Вы не только наслаждаетесь уникальной природой, но и прикасаетесь к истории. По сведениям историков и этнографов первые люди появились на Хортице в эпоху позднего палеолита, то есть около 10 000 лет назад. Первое же из известных письменных упоминаний об острове Хортице датируется X веком, в сочинении византийского императора Константина Багрянородного "Об управлении империей". В ту пору мимо Хортицы пролегал торговый путь "Из варяг в греки". Что касаеться изображений Хортицы на картах, то первая карта на которой изображена Хортица датируется 1436 годом.

На этом острове, что ни урочище, то легенда, что ни скала, то героическое событие, что ни колодец, то предание. Хортица богата историческими памятниками, ведь она никогда не пуставала и каждое поколение людей оставляло после себя на острове след. В VIII-VII ст. до н.э. остров был домом для киммерийцев, в VII-III ст. до н.э. для скифов, с III века до н.э. по IV век н.э. её населяли сарматы.

В конце XV - начале XVI веков Хортица стала центром запорожского казачества. 1490-1492 г.г. считают годами зарождения Низового казачества. В 1552 году на острове Байды православный шляхтич Дмитрий Вишневецкий построил крепость. Историки предполагают, что она является первой Запорожской Сечью. Во времена Богдана Хмельницкого на Хортице собирались казацкие отряды для борьбы с поляками. Вся последующая история острова богата событиями, и тесно связана с запорожским казачеством.

Сегодня Хортица находится в черте крупного индустриального центра, города Запорожья. Хортица является национальным заповедником и охраняется государством. На острове действует современный музей, посвящённый истории казачества. Недавно на территории Национального заповедника остров Хортица, при содействии президента Виктора Ющенко, был построен историко-культурный заповедник "Запорожская Сечь", в котором воссоздан быт украинского казачества.