Текст взят с психологического сайта

| Вид материала | Книга |

СодержаниеЧасть 1. Маргинал в обществе Часть 1. Маргинал в обществе Часть 1. Маргинал в обществе Природа толпы Часть 1. Маргинал в обществе 29 Часть 1. Маргинал в обществе |

- Текст взят с психологического сайта, 6189.05kb.

- Текст взят с психологического сайта, 4254.71kb.

- Текст взят с психологического сайта, 1854.21kb.

- Текст взят с психологического сайта, 11863.68kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8514.9kb.

- Текст взят с психологического сайта, 3673.56kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8427.66kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8182.42kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5461.28kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5587.31kb.

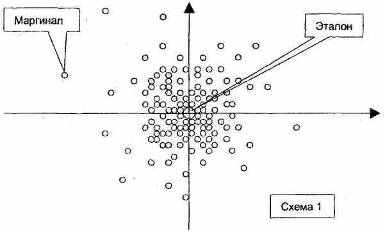

Небольшая часть общества окажется рассеянной на большом расстоянии от центра, формируя своеобразную «окраину».

Таким образом, общество изначально делится на ядро и первичных маргиналов. (Отличным образом первичного маргинала является андерсеновский Гадкий утенок, который и рад был бы органично влиться в стаю, да «фэйсом» не вышел.) После такой изначальной дифференциации общества в его ядре начинают действовать групповые механизмы, приводящие это срединное большинство к сплачиванию и формированию у него единых норм и ценностей, разделяемых каждым членом группы. На основании отношения членов общества к этим групповым нормам и ценностям ядра появляется деление на «чужих» и «своих». Если первичный маргинал не склонен воспринимать групповые нормы ядра как свои собственные и предпочтет сохранить свою независимую позицию, тол-

Часть 1. Маргинал в обществе

19

па признает его «чужим» со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, например, происходит экспансия толпы на жизненное пространство маргиналов: «Это лес деревни, и вы не имеете права в нем рубить себе дрова. Или селитесь в деревне и подчиняйтесь нашим законам, или убирайтесь отсюда подальше!» И это при том, что маргинал всю свою жизнь чувствовал себя в этом лесу как дома. Толпа вообще склонна признавать «своей собственностью» («сферой интересов») любое пространство, куда она только может дотянуться и в котором видит хоть какую-то для себя пользу. И то, что в этом жизненном пространстве существует еще кто-то, не входящий в толпу, ее нисколько не интересует. Показательно в этом плане по аналогии интерпретировать международные отношения, в которых рассматриваемый механизм структуризации действует на уровне стран. Очевидно, что в данный момент в мире сформировалась толпа стран, возглавляемая США, которая фактически приватизировала планету и травит любые нации, которые не желают вливаться в нее рядовыми (второстепенными, так как ведущие роли в толпе уже поделены!) членами.

Но на выделении первичных маргиналов процесс дифференциации общества не заканчивается. Какая-то часть первичных маргиналов может отказаться от своего исходного своеобразия и влиться в толпу, став ее безличным членом. Таких ждет участь невротиков и неудачников, так как им для

20

Как выжить в толпе и остаться самим собой

слияния с толпой приходится насиловать свою природу. Поэтому они всегда либо проигрывают в конкурентной борьбе другим — естественным — членам толпы, либо добиваются социального успеха ценой серьезной деформации своей личности. Тем не менее, несмотря на свою неполную идентичность стандартам толпы, новичок после приема в группу проявляет очень характерное поведение, которое можно было бы назвать «эйфорией неофита». Проявляется оно обычно:

1. Восторженностью.

2. Сверхприверженностью групповым ценностям и идеям. Неофит часто оказывается более яростным поклонником групповых стандартов, стараясь не просто быть в пределах групповой нормы, а максимально соответствовать ее идеалам и демонстративно подчеркивать это. Причем неофиты тщательно контролируют не только свое собственное соответствие общепринятым эталонам, но и всех остальных членов толпы. Из них получаются самые яростные хранители групповых ценностей.

3. Агрессивным экспансионизмом. Неофиты часто оказываются очень энергичными проповедниками и распространителями групповых ценностей и норм поведения среди людей, не входящих в их группу. Именно из их числа вербуются «крестоносцы», оказывающие давление на окружение группы, вынуждающее «язычников» либо принимать «правильную веру», либо погибать, либо бежать от такой толпы на край света.

Примером «эйфории неофита» может служить поведение натурализованных иммигрантов, которые часто прояв-

Часть 1. Маргинал в обществе

21

ляют значительно больший патриотизм, чем коренной житель страны. Другой пример — новые члены НАТО (Чехия, Польша, Венгрия), которые в недавнем (1999 г.) Балканском кризисе часто демонстрировали неадекватную инициативность, а также развернули изрядную активность по принятию в ряды блока новых восточноевропейских стран.

В основе такой «эйфории неофита» лежат следующие психологические механизмы и явления:

1) благодарность за оказанное группой доверие;

2) страх перед возможностью возврата, когда по какой-либо причине группа может отменить его членство («ошибочка вышла — тебя с другим перепутали»);

3) страх оказаться последним неофитом. Последующий прием новых членов можно воспринимать как подтверждение своей правоты в принятии решения добиваться членства в группе. Если же после неофита никто больше не изъявил желания влиться в группу, то его будут мучить сомнения, что остальные оказались умнее, успели сориентироваться в ситуации и «нажали на тормоза»;

4) продолжение внутренней борьбы со своими сомнениями по поводу присоединения к группе;

5) ненависть к тем кандидатам, кто решил иначе (не стал входить в группу) и, возможно, в будущем окажется прав.

Помимо механизма естественного образования первичных маргиналов, возможно формирование вынужденных отщепенцев, когда человек, исходно оказавшийся в ядре общества, ради сохранения свободы своей личности предпочитает выделиться из формирующейся толпы. Примером такого выбора может послужить судьба Александра Галича, жизнь которого разделяется на две абсолютно непохожие половины. Вначале он был известен как успешный элитарный творческий интеллигент, обласканный советской властью. Но после того как цензура за короткий период времени

22 Как выжить в толпе и остаться самим собой

«зарубила» три его талантливые, но несколько вольнодумные пьесы, он выбрал для себя позицию откровенного маргинала, предпочтя жизнь свободного, пусть и подпольного, барда подгонке своего творчества в идеологические рамки власти толпы.

К вынужденной маргинализации человека может подталкивать и роль, отводимая ему в толпе ее лидерами. В любой группе всегда складывается какая-то иерархия, и кому-то неизбежно достается место «у параши». Не желающие мириться с таким положением, но не обладающие достаточным влиянием для повышения своего места в иерархии также становятся вынужденными маргиналами. Возвращаясь к международной политике, обнаруживаем, что именно это сейчас происходит с Россией в отношениях со странами Запада.

Дополнительно к этому можно упомянуть и действие таких психологических факторов дифференциации общества на толпу и маргиналов, как искажение восприятия «чужих» «своими» и подтверждающее поведение первых этого противопоставления. Говоря простым языком, получается, что люди толпы воспринимают непохожего на них человека необъективно. Это приводит к тому, что в их поведении появляется некоторое предубеждение против такого оригинала, которое заставляет его нервничать, «дергаться», подтверждая тем самым предположения толпы о своей «ненормальности». В «Социальной психологии» Дэвида Майерса описаны эксперименты, из которых следует, что если мы в человеке видим что-то необычное, то воспринимать дальнейшее его поведение будем необъективно. Так, например, «студентам предлагали просмотреть видеозапись читающего человека. Они смотрели с большим вниманием, когда об этом человеке сообщалось нечто необычное: что он — пациент онкологической клиники, гомосексуалист или миллионер. В этих случаях испытуемые обнаруживали у него такие особенности, которым

Часть 1. Маргинал в обществе

23

другие наблюдатели, не получавшие дополнительной информации, не придавали значения; в результате оценки испытуемых выглядели преувеличенными». Вдобавок к этому такая необъективность усиливается эффектом подтверждающего поведения. Когда человек ощущает себя чем-то отличающимся от окружающих и уверен в том, что они обращают на это внимание, его поведение часто становится неестественным, что только усиливает восприятие людьми его необычности. В итоге чуждость маргинала толпе воспринимается ее членами субъективно значительно сильнее, чем есть для этого объективное основание.

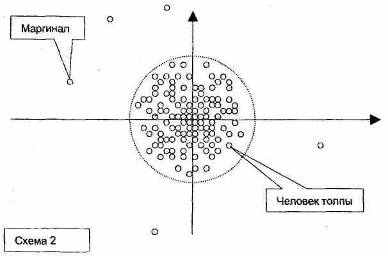

В результате действия этих и других механизмов общество оказывается разделенным на сплоченную толпу и разрозненных маргиналов, составляющих в совокупности малозначимое меньшинство. Дистанция реальных различий между ними увеличивается (схема 2) по сравнению с первичной структурой, изображенной на схеме 1.

Применяемая мною наглядно-образная модель образования толпы и маргиналов не означает, что я веду речь о

24

Как выжить в толпе и остаться самим собой

небольших замкнутых обществах, каким, к примеру, является население деревни в двадцать дворов. Такая упрощенная модель позволяет выпукло проанализировать психологические механизмы и индивидуальные характеристики, продолжающие действовать и тогда, когда человек из нашей «деревни» попадает в многоликую среду большого города. Если это человек толпы, то где бы он ни оказался, в какую бы ограниченную группу людей он ни попал бы, везде он будет искать толпу, с которой можно было бы слиться.

Кому-то из читателей, возможно, покажется, что людей, которых я называю маргиналами, в обществе давно принято называть аутсайдерами. Не могу согласиться с идентичностью этих понятий, так как, несмотря на этимологию слова «аутсайдер», которая действительно их роднит, в обществе аутсайдерами привыкли называть отстающих, последних, неудачников, вкладывая в это понятие пренебрежительно-презрительное отношение окружающих. Тем самым делается акцент на нахождение человека на одной стороне общества — сзади по отношению к направлению его движения. Маргиналы же в равной степени могут быть и впереди, и по бокам. Именно поэтому я более склонен использовать менее затасканное и не столь испорченное негативным контекстом слово. Хотя, следует признать, что и слово «маргинал» уже начинают использовать совершенно не к месту, называя им различных экстремистов, любителей эпатажа или откровенных отбросов общества. Для того чтобы избежать подобной путаницы, я обращаю внимание читателя на то, что настоящий маргинал не выносит двух состояний: находиться в толпе и следовать какой-либо моде (более подробно эти аспекты маргинальности будут рассмотрены в следующих главах книги). Поэтому называть какого-нибудь экстравагантного человека, не вылезающего из различных богемных тусовок и меняющего свою форму и содержание вслед за изменением моды на эпатаж — вчера он был панком, сегодня анархист, а завтра станет геем, — будет невер-

Часть 1. Маргинал в обществе

25

но. Этот человек является типичным человеком толпы, нуждающимся в ее атмосфере как в наркотике, а его непохожесть на окружающих ни о чем не говорит. Либо он ориентируется на толпу эпатажных личностей, подражая им, либо на толпу обывателей, противопоставляя себя ей. В любом случае внутренний мир и внешнее обличье такого человека определяется какой-либо толпой. Истинный же маргинал является таким, какой он есть, независимо от существующей в толпе моды. Иногда мода толпы меняется так, что маргинала по внешности оказывается трудно от нее отличить, но это совпадение — исключительно временное явление, так как толпа вслед за изменчивой модой и дальше будет дрейфовать, а маргинал где был, там и останется. Правда, и маргиналы тоже меняются по жизни, но эти перемены обусловлены законами развития их неповторимых личностей, а не влиянием окружающей толпы. Так что мы имеем два независимых друг от друга дрейфа — моды толпы и вкусов маргинала, которые могут время от времени и пересекаться. Маргинала уместно сравнить с кошкой, которая гуляет сама по себе.

Толпу эпатажных людей можно назвать маргинальной, так как их поведение сильно отличается от принятых в обществе стандартов, но это не будет означать, что она состоит из маргиналов, так как из истинных маргиналов толпа даже теоретически не получится в силу их психической природы. Маргинальность толпы экстремистов лишь обозначает их дистанцию от толпы обывателей. Поэтому надо четко усвоить, что маргиналы и маргинальные толпы являются различными социально-психологическими явлениями и первые никогда не будут входить во вторые. Иногда в публицистике можно встретить мысль о том, что

26

Как выжить в толпе и остаться самим собой

во главе толпы может оказаться маргинальная личность. Те маргиналы, которых я описываю в данной книге, в принципе никогда не смогут оказаться в какой бы то ни было толпе: ни в хвосте, ни в голове, ни в центре.

Выводы и рекомендации

Данная книга может оказаться полезной значительно большему количеству членов нашего общества, чем это может показаться на первый взгляд. Если истинных маргиналов в обществе не так уж и много (несколько процентов), то к ним добавляются вынужденные маргиналы — вполне обычные, но свободолюбивые люди. А это еще несколько процентов населения. Они в данной книге смогут найти как объяснение своим проблемам во взаимоотношениях с другими людьми, так и ценные советы, способные сгладить конфликтность их жизни.

Кроме этих двух групп психологически сильных людей, есть еще сломленные и нереализованные маргиналы, которые и рады были бы проявить свое индивидуальное своеобразие, но либо не решаются на это, либо делают это деструктивно (алкоголь, наркотики и другие виды саморазрушения), либо просто не знают, как это можно было бы сделать без чрезмерного напряжения своих сил и отношений с окружающими людьми. Доля этой группы людей в обществе составляет 5—10%.

И, наконец, ложные маргиналы. Если кому-то из них надоел показной эпатаж ради привлечения внимания к себе окружающих людей и он начинает чувствовать в себе силы и желание освободить свою личность от психологических цепей толпы, то здесь он найдет рецепты, как это сделать.

Часть 1. Маргинал в обществе 27

ПРИРОДА ТОЛПЫ

Суть вопроса

Толпа общества, о которой идет речь в данной книге, и уличная толпа, знакомая каждому из нас, — родственные явления. Члены уличной толпы, разойдясь по домам, не перестают быть людьми толпы. Практически все их поведение так или иначе диктуется природой толпы, даже если они в одиночестве ковыряются на грядках своей дачи или сидят перед телевизором. А природа толпы по своей сути эмоциональна. Проявляется это в том, что эмоциональные поля людей, составляющих толпу, объединяются в одно гигантское биополе, генерирующее синхронные волны. И человек в толпе уже не в состоянии испытывать какие-то эмоции, отличные от эмоций толпы. Он счастлив, когда толпа прыгает от радости, и рыдает вместе со своими соседями.

Эмоциональная природа толпы имеет один очень серьезный недостаток, заключающийся в том, что за эмоции в нашей психике отвечают очень древние в эволюционном плане мозговые структуры. Все те отделы мозга человека, которые возникли впоследствии и, собственно, сделали нас гомо сапиенсами, в толпе отключаются, из-за чего происходит временная деградация психики человека, становящегося в своем поведении и сознании примитивом. И чем умнее человек, попавший в толпу, тем сильнее он теряет, опускаясь до уровня психики самых примитивных ее членов. А так как самые малоразвитые умы в толпе чувствуют себя наиболее уверенно (они ведь мало что в своем «неандертальском» интеллекте потеряли), то именно из их числа и выдвигаются лидеры толпы.

Примитивизация психики людей, оказавшихся в толпе, приводит их к тому, что они начинают проявлять самые негативные стороны своей сущности: безответственность,

28

Как выжить в толпе и остаться самим собой

жестокость, аморальность, агрессивность, преступность и пр. Человек, оказавшись в толпе, способен совершить поступок, на который он никогда бы не пошел в одиночку.

Толпа современного общества, благодаря высокому уровню развития средств массовой информации и коммуникации, существует всегда и везде. Если ранее житель отдаленного хутора оказывался в вынужденной изоляции от остального общества, то вынужден был жить своей самостоятельной жизнью. Лет двести назад толпа возникала только тогда, когда люди собирались физически на ограниченном пространстве. В наше же время подавляющее большинство населения находится в непрерывном контакте с остальным обществом, что приводит к его полному подчинению природе толпы.

Аргументы

Понятие толпы обычно ассоциируется прежде всего с уличной толпой, представление о которой у многих людей сформировалось не понаслышке. Насколько обоснованно объединять такой социально-психологический феномен, как уличная толпа, с рассмотренным выше сплоченным большинством общества? На мой взгляд, основанием к этому может послужить такое явление, как несовместимость большинства маргиналов и уличной толпы. Дело в том, что маргиналы обычно не просто не хотят сливаться с уличной толпой, скажем, по идейным соображениям, — им это не под силу чисто по психофизиологическим причинам, даже если бы они этого сильно

Часть 1. Маргинал в обществе 29

желали. Настоящий маргинал в уличной толпе испытывает жуткий психический дискомфорт, заставляющий его бежать от нее «куда глаза глядят». Лучше всего об этом сказал Мопассан: «Впрочем, я еще и по другой причине испытываю отвращение к толпам. Я не могу ни войти в театр, ни присутствовать на каком-то публичном празднестве. Я тотчас начинаю ощущать какую-то странную нестерпимую дурноту, ужасную нервозность, как если бы я изо всех сил боролся с каким-то непреодолимым и загадочным воздействием. И я на самом деле борюсь с этой душой толпы, которая пытается проникнуть в меня. Сколько раз я говорил, что разум облагораживается и возвышается, когда мы существуем в одиночку, и что он угнетается и принижается, когда мы перемешиваемся с другими людьми... Качества разумной инициативы, свободной воли, благонравного размышления и даже понимания любого отдельного человека полностью исчезают с того момента, как индивидуум смешивается с массой людей» (цит. по: Московичи С. Век толп). Подобное отношение к толпе высказал и Сомерсет Моэм: «Истеричность окружающего мира мне претит, и нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или столь же бурным горем».

Я уверен в том, что вправе отождествлять сплоченное ядро общества с уличной толпой, так как именно люди, его составляющие, оказываясь на площади, легко формируют эту самую толпу. А раз так, то можно быть уверенным и в том, что любой человек, органично сливающийся с уличной толпой, сохраняет в себе соответствующую психику человека толпы и вне ее, проявляя эти свои особенности в обычном поведении лишь в менее выраженной форме. Человек толпы остается

30

Как выжить в толпе и остаться самим собой

таковым даже в условиях взаимодействия с каким-либо отдельным человеком без посторонних лиц. Когда люди расходятся после митинга, толпа не перестает существовать — она лишь переходит из уличной формы в скрытую. А рассмотрение феномена уличной толпы именно благодаря своей чрезмерной утрированности во всех психологических проявлениях позволяет нам хорошо понять психическую природу человека социального большинства.

Природа уличной толпы прежде всего эмоциональна. В «Социальной психологии» Дэвид Майерс приводит данные, из которых следует, что: когда в толпе другие люди находятся близко, они более склонны обращать внимание на смех или аплодисменты окружающих и присоединяться к ним; массовидность увеличивает возбуждение — у плотно расположенных людей кровяное давление и пульс выше, чем у разреженной толпы. Говоря проще, человек в толпе возбуждается и через механизм подсознательного восприятия эмоционального поведения окружающих людей начинает им подражать. Благодаря этому толпа начинает генерировать волны синхронных эмоций, захватывающих всех ее членов. Такое эмоциональное заражение работает так быстро, что рассудочное сознание просто не успевает вмешиваться в поведение человека. Человек в толпе глупеет на глазах, так как у него оказывается блокирована деятельность наиболее развитой части психики, но достаточно медлительной. В такой момент толпа начинает напоминать мозг в состоянии эпилептического припадка, когда нервные клетки коры, обычно разряжающиеся более-менее хаотично, вдруг по какой-то причине синхронизируют свои разряды, и человека начинают корчить клонические судороги при полностью отключенном со-

Часть 1. Маргинал в обществе

31

знании, так как деятельность центральной нервной системы оказывается абсолютно расстроенной.

Эволюционно более древние структуры мозга, объединяющие человека с животными, захватывают, благодаря своему быстродействию, контроль над поведением человека. Именно поэтому происходит примитивизация толпы, когда ее коллективный интеллект начинает определяться наименее развитыми интеллектуально и культурно людьми. С. Московичи в своей книге «Век толп» писал: «Люди отдельно друг от друга ведут себя нравственным и разумным образом, но они же становятся безнравственными и неразумными, когда собираются вместе. ...В социальной ситуации люди... не обнаруживают своих лучших качеств. Даже напротив! ...уровень человеческой общности стремится к низшему уровню ее членов... нет оснований говорить, что действия и мысли сводятся к «среднему», они скорее на нижней отметке... в сообществе первые становятся последними».

Так получается, что чем умнее человек, тем больше он теряет в своем разуме, оказавшись в толпе, и, как следствие, становится неуверенным по сравнению с примитивами, которые в толпе чувствуют себя «как рыба в воде». Эта растерянность умных людей, которых даже в спокойном состоянии обычно мучают интеллектуальные и