Текст взят с психологического сайта

| Вид материала | Документы |

СодержаниеПрипоминание и символический процесс Речь и мышление Парадокс афазии брока Речевые нарушения вследствие поражения мозга |

- Текст взят с психологического сайта, 6189.05kb.

- Текст взят с психологического сайта, 4254.71kb.

- Текст взят с психологического сайта, 1854.21kb.

- Текст взят с психологического сайта, 11863.68kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8514.9kb.

- Текст взят с психологического сайта, 3673.56kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8427.66kb.

- Текст взят с психологического сайта, 8182.42kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5461.28kb.

- Текст взят с психологического сайта, 5587.31kb.

о о__

Е52.

1§

=; :е о а

СО V

>-со СО 31

со £

СКСО

*е

ego

О-

w 1 2 3 4 12 3 4

Aw

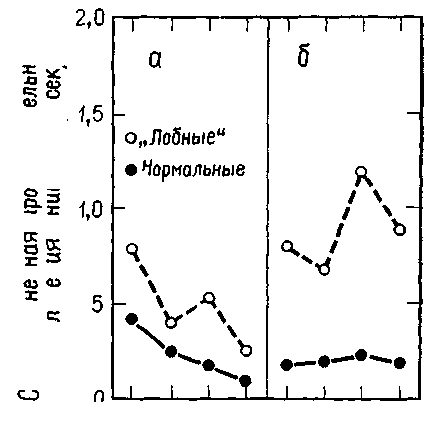

Рис. XVIII-8. График, показывающий среднюю дневную продолжительность отвлечения внимания (средний латентный период отвлечения внимания на пробу минус медиана латентного периода): а — для условий, когда стимул изменяется, а место его остается постоянным; б — для условий, когда изменяется место стимула, а сам ой постоянен (Grueninger and Pribram, 1969).

вызывает привыкания и поведенческие реакции продолжают сохраняться. Как уже подробно говорилось, это привело к предположению, что ориентировочная реакция состоит по крайней мере из двух отдельных процессов: из компонента настораживания, поиска и отбора стимулов и из их регистрации в- сознании и памяти. Лобная кора и амигдала оказывают влияние на этот процесс регистрации. Когда регистрация нарушается, организм не только утрачивает способность припоминать события, но и становится в гораздо большей степени подверженным ретроактивному-

382

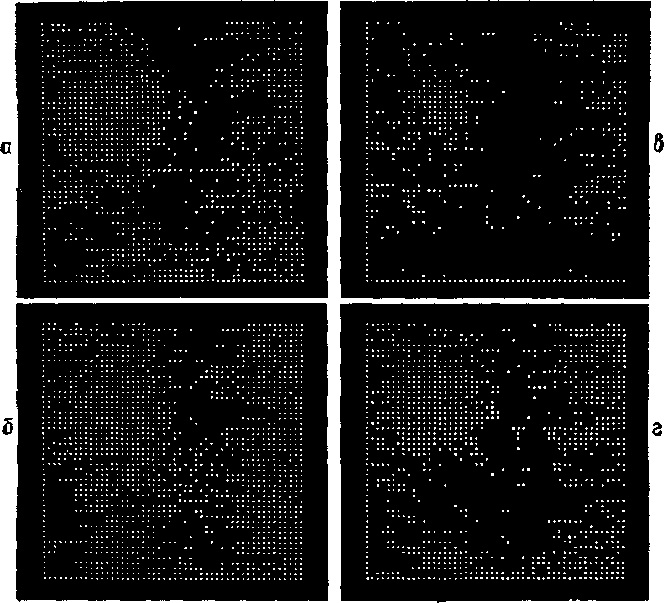

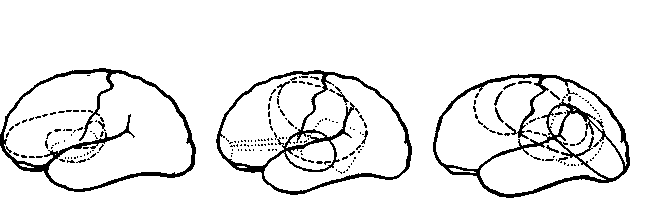

Рис. XVIII-9. Карты зрительных рецептивных полей, показывающие, как изменяется информация, поступающая по первичным зрительным путям, при стимуляции различных отделов мозга. Карта а — нормальный ответ клетки латерального коленчатого тела при движении источника света по экрану; карта в показывает, как уменьшается рецептивное поле при стимуляции нижневисочной коры; карта б свидетельствует о расширении рецептивного поля, вызванном стимуляцией лобной коры; карта г — конечная контрольная запись, сделанная через 55 мин после записи a (Spinelli and

Pribram, 1967).

и проактивному торможению, обусловленному интерферирующими воздействиями. Люди и обезьяны с лобными повреждениями чувствительны к интерференции, влияющей на процессы кратковременной памяти (Crueninger and Pribram, 1969; рис. XVIII-8). Данные электрофизиологии говорят о том, что лобная кора в норме контролирует интерференцию посредством кортикофугаль-ных влияний на афферентные системы. Электростимуляция лобной коры вызывает результаты, противоположные эффектам стимуляции задней ассоциативной коры (рис. XVIII-9). Раздражение лобных отделов мозга увеличивает избыточность каналов

383

(см. рис. XI-6 и Х1-7; каналы имеют тенденцию в любой момент действовать все вместе. Таким образом, возможность интерференции между следами последовательных сигналов сокращается. Б проводившихся экспериментах длительность вызванного изменения равнялась миллисекундам; ретро- и проактивная интерференция в поведенческих ситуациях занимает значительно большее время. Тем не менее приведенные электрофизиологические данные наводят на мысль, что, по-видимому, в поведенческих ситуациях, в которых наблюдаются эффекты интерференции, лобная кора обеспечивает более длительное сохранение возбуждения, чем нам удавалось достигнуть в эксперименте.

Приведенный анализ опытов с отсроченным чередованием и отсроченными реакциями позволяет предположить, что повреждение лобных долей вызывает нарушение тех процессов мозга, существенным элементом которых является кодирование изменений состояний. Такие процессы свойственны работе кратковременной памяти, предполагающей скорее решения, зависящие от контекста, чем хорошо упроченные действия, не зависящие от контекста, и нарушения их отражаются как на решении задач, так и на эмоциональном поведении. Можно предположить, что подобный дефект сказывается на решении задач потому, что организм не в состоянии регулировать свое поведение на основе событий, вносящих беспокойство и сигнализирующих об изменениях в контексте. Этот дефект проявляется в эмоциональном поведении: организм не справился с контролем, регистрацией и оценкой изменений, непрерывно усложняющих контекст и таким образом увеличивающих беспокойство в настоящем. При повреждении височной доли утрата способности к восприятию контекста проявляется в том, что поток событий не сохраняется в следах и, таким образом, протекает только в настоящем, которое не имеет ни прошлого, ни будущего. Организм становится автоматом, находящимся во власти своих мгновенных состояний, которые он не может регулировать.

ПРИПОМИНАНИЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Остается проанализировать связь между кратковременной памятью и символическими процессами. Рассмотрим сначала память. Обычно считают, что процесс сохранения следов происходит примерно так: событие регистрируется в кратковременной памяти, где оно циркулирует в течение некоторого времени, как след в нервных цепях, а затем переводится в более долговременное хранение в молекулярной форме. Этот процесс переноса называется консолидацией следа памяти. Если рассматривать только процессы хранения следов, эту картину можно считать относительно верной. Мы уже отмечали, что привыкание зависит, ве-

384

роятно, от замкнутой системы с обратной связью, которая уменьшает нервную активность. Ряд таких замкнутых контуров может успешно создать буферный механизм хранения следов в пределах сенсорных систем. Мы также отмечали, что подкрепление может продлить некоторые виды нервной активности, вызывая химические изменения и даже рост глиальной и нервной ткани. Изменения в этих основных механизмах могли бы легко объяснить дан-

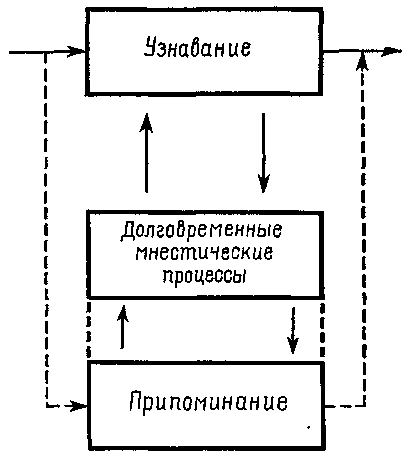

Рис. XVIII-10. Узнавание и припоминание в терминах концепции Т — О — Т — Е. Обратите внимание, что припоминание есть процесс предвосхищения. Ср. с рис. V-10.

ные, полученные при экспериментальной проверке гипотезы консолидации.

Но анализ процессов памяти только с точки зрения хранения следов не объясняет другие .t факты, связанные с запоминанием, — узнавание и припоминание. Узнавание предполагает наложение входного сигнала на след, хранящийся в долговременной памяти. Такое наложение во многих случаях может происходить непосредственно, без вмешательства кратковременной памяти, а это значит, что узнавание осуществляется благодаря параллельной обработке информации механизмом памяти, который может восстанавливать опознанный образ даже на основе информации, лишь частично воспроизводящей хранящийся сигнал. Узнавание, однако, не всегда бывает таким непосредственным. В более сложных ситуациях для узнавания может потребоваться

385

некоторое время и оно может зависеть от более медленных процессов выравнивания кортикальных диполей и других процессов. Этот тип узнавания соответствует большинству классических нейрофизиологических точек зрения на процесс памяти.

Иной характер имеет процесс припоминания (рис. XVIII-10). Стимулирующее событие запускает механизм кратковременной памяти, который отыскивает в памяти наиболее подходящий материал. В случае узнавания настоящего поиска не происходит — подходящее отыскивается немедленно или очень быстро посредством кросс-корреляции между одновременно возникающими и интерферирующими фронтами волн. Поэтому узнавание «порт-ретно» по отношению к стимулирующему событию и независимо от контекста, в котором оно происходит. Напротив, при припоминании в поиск сходного образца вовлекаются некоторые произвольные «ассоциативные» контекстные связи. Согласно модели, описанной в гл. XVII, лобная стимуляция усиливает торможение побочных связей и, таким образом, повышает связь между модулями памяти. Вовлекаются большие сегменты голографического механизма, фокусное расстояние увеличивается настолько, что внимание сосредоточивается на той или иной детали, то есть концентрируется. Объем и локализация этих усилившихся связей между модулями памяти зависит от предшествующей истории этих модулей, от того, как их следы изменялись непосредственно предшествовавшим опытом. Эта установка выравнивания диполей служит, вероятно, топографическим эталоном, который, будучи активирован неспецифическим входом, запускает посредством опережающего процесса (рис. XVIII-10) реконструкцию «призрака» Образа, ранее ассоциировавшегося с этим эталоном. Возможно, что здесь кроется ключ к пониманию роли лобной коры в процессе припоминания и ее связи с символическими процессами.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В гл. XVII высказывалось предположение, что регуляция входного сигнала, осуществляемая задней «ассоциативной» корой посредством двигательных структур, служит механизмом придания Образам значимости. В настоящей главе мы привели факты, говорящие о том, что в этом механизме участвуют фронтолимби-ческие отделы мозга, которые часто оказывают противоположное действие по сравнению с задней корой. Таким образом, знаки и символы по-разному участвуют в процессе придания стимулам значения. Знаки извлекают значение посредством избирательного внимания к тем гспектам Образов, которые они обозначают. Символы же извлекают его путем установления контекста, в котором организуются интересы и чувства. Знаки обозначают

386

какую-то часть внешнего мира, какие-то его свойства. Символы выражают то, что зарегистрировано организмом на основе опыта, и его оценку этого опыта — выделение того, что его интересует, к чему он чувствует склонность. Заинтересованность в большой мере заключается в восприимчивости и отзывчивости к изменениям, происходящим в контексте коммуникации. Заинтересованность в ком-то проявляется не столько в каких-то действиях, сколько в том, что это делается в соответствующее время и в соответствующем месте, когда в этом ощущается необходимость. Заинтересованность связана с контекстом и ведет к возникновению адекватных форм поведения. Главным результатом лоботомии является то, что человек становится менее заинтересованным.

Мы уже достаточно сказали о различии между знаками и символами; теперь мы обратимся к связи между ними. Эта связь касается человеческого языка, что и является специальной темой следующей главы.

РЕЗЮМЕ

Символические процессы возникают, по-видимому, благодаря взаимодействию двигательных механизмов с лобной корой и лим-бической системой. Эти части головного мозга характеризуются множеством связей, то есть такой организацией, которая при программировании на ЭВМ ведет к сложным формам коммуникации, связанным с контекстом. Поведение, зависящее от контекста, необходимо для решения тех задач, в котором участвует кратковременная память (припоминание), например, задач на отсроченные реакции и чередование. Оно также необходимо для разнообразных отношений, носящих мотивационно-эмоциональный характер. Участие лобной коры и лимбической системы как в интеллектуальном, так и в эмоциональном поведении зависит, таким образом, от их функции в организации процессов, обеспечивающих связь с контекстом.

Глава XIX

РЕЧЬ И МЫШЛЕНИЕ

КОММУНИКАЦИЯ И РЕЧЬ

Недавно я присутствовал на конференции психологов, занимающихся проблемой обучения человека. Высказывались все — зоопсихологи, бихевиористы, социальные психологи, психологи, занимающиеся педагогикой, психологи-математики, психологи, изучающие познание, психолингвисты и психофизиологи. Так как я должен был подвести итог конференции, я внимательно прислушивался к тому общему, что было во всей массе представленных материалов. Несмотря на то что исследовалось лишь ограниченное число аспектов проблемы, разнообразие терминологии приводило к путанице и затрудняло общение между отдельными группами психологов, что и вызывало «смешение языков». Каждая из языковых систем развилась в результате экспериментальной исследовательской работы и отвечала необходимости сформулировать полученные данные. Это разнообразие языковых субкультур было вызвано скорее разнообразием деятельности, направленной на решение поставленных проблем, чем разнообразием проблем, как таковых. Таким образом, эта конференция по проблемам обучения человека оказалась микрокосмом человеческого обучения, прообразом того, как человек пользуется языковыми средствами.

Эти наблюдения подтвердили некоторые мои взгляды на язык, к которым я постепенно приходил, отталкиваясь от исследований поведения приматов лт изучения речевых нарушений у человека с поражением мозга. Хотя эти взгляды еще не сложились окончательно, я могу теперь сформулировать, а следовательно, и подвергнуть анализу некоторые из этих важных проблем. Эти проблемы относятся к ряду самых существенных в науке, так как от их разрешения зависит наше понимание того, каким образом развилось то, что является наиболее человеческим в человеке.

388

ПАРАДОКС АФАЗИИ БРОКА

Прежде всего меня заинтересовал один из довольно часто встречающихся парадоксов. Я пытался понять разнообразие речевых нарушений, возникающих в результате повреждения мозга. Были предложены различные классификации этих нарушений, ■но они отличались друг от друга не только терминологией, но и ■самим принципом, который лежал в основе этой классификации. ЗВ дальнейшем оказалось, что в клинической практике некоторые

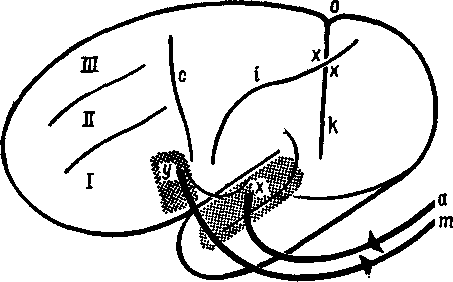

Рис. XIX-1. Схема кортикальных механизмов речи по Вёрнике (1880). с — центральная борозда, i — нижнетеменная борозда, о — теменно-затылочная борозда, к — передняя затылочная борозда, I—III — первая-третья лобные извилины, хх — промежуточные тран-зиторные извилины, х — сенсорный центр речи, у — моторный центр речи, ху — ассоциативный путь между двумя центрами речи, ах — слуховой путь, ут — путь к речевой мускулатуре (Freud, 1953).

из основных типов нарушений, которые отмечало большинство .•неврологов, встречались настолько редко, что это заставляло сомневаться в их существовании.

Главный спорный вопрос касался моторной афазии. В начале •истории неврологии (то есть сто лет назад) проводилось различие между речевыми нарушениями, которые относились к входу ■сигналов в мозг, и теми, которые "относились к выходу. Нарушения входа назывались сенсорной, рецептивной формами афазии или афазией Вернике; нарушения выхода речи назывались моторной, экспрессивной формами афазии или афазией Брока. Вернике (1886) локализовал область, разрушение которой вызывало рецептивную афазию, в верхней задней части височной ■области левого полушария; Брока (1861) установил, что место повреждения, вызывающего экспрессивную афазию, находится

384

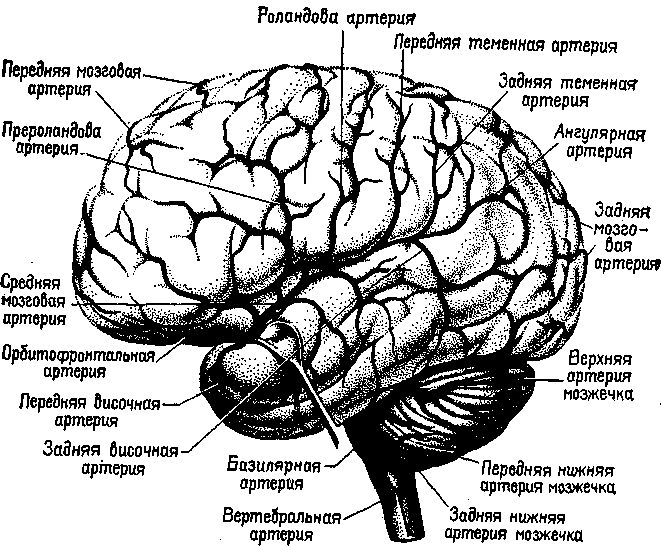

Рис. XIX-2. Главные артерии на латеральной поверхности больших полушарий мозга и мозжечка. Обратите внимание на расположение средней мозговой артерии внутри сильвиевой борозды и протяженность ее ветвей (Truex, Carpenter, 1969).

в нижнезадней части лобной коры левого полушария (рис, XIX-1). Накопленные на протяжении прошлого столетия факты показали, что повреждение верхних отделов задневисочной коры вызывает различные речевые нарушения, начиная от неспособности называть предметы до тяжелых поражений, которые-нарушают речевой процесс в целом. В XIX в. подвергалась сомнению локализация повреждений, установленная Брока, и даже сама возможность афазии Брока.

Нетрудно было установить диагноз больных, страдающих нарушениями артикуляции в результате повреждений нижнелобной коры. Некоторые больные могли написать то, что они не способны были сказать; другие не могли ни говорить, ни писать, а бывали, и такие, которые не могли писать (аграфия), но легко могли~ говорить. Часто такие моторные нарушения соединялись с более-глубокими речевыми дефектами, но еще чаще они были связаны с общими психическими расстройствами, проявляющимися в нарушении ориентации во времени и в пространстве.

390

Правое полушарие Левое полушарие

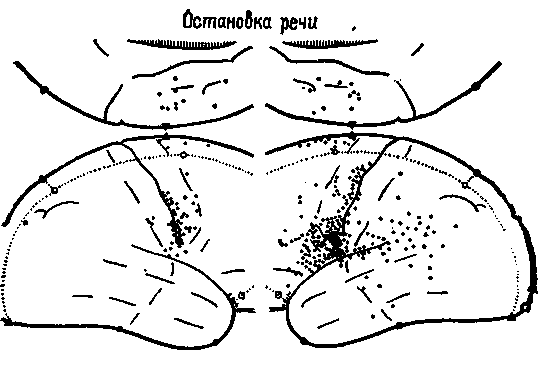

Рис. XIX-3. При стимуляции нижней роландовой моторной коры, расположенной спереди от зоны Брока в левом полушарии мозга, и дополнительных моторных зон на медиальной поверхности обоих полушарий возникает остановка, затруднения в речи, невнятное произношение, искажение и повторение слов; подобные явления наблюдаются также при стимуляции задневисочно-теменной области левого полушария (Roberts, 1961).

Поэтому меня, как и моих предшественников, заинтересовало, какой же именно синдром наблюдал Брока во время своей первой попытки локализовать это расстройство. Его описания этого расстройства убедили меня в том, что фактически он наблюдал нарушения речи, а не только дефекты артикуляции. Однако мне стало ясно также, что его указание на нижние отделы заднелоб-ной области в значительной степени носило случайный характер. Больные Брока перенесли инсульты, затронувшие среднюю мозговую артерию, которая питает зону вокруг сильвиевои борозды мозга (рис. XIX-2). Во времена Брока считали, что язык — это-функция лобных долей, его учителя заимствовали эту доктрину у френологов, которые утверждали, что двумя самыми отличительными признаками человека являются его высокий лоб и способность говорить, следовательно, между ними, безусловно, существует связь. Брока пришел к выводу, что единственным местом, где повреждение у больного-афазика захватывает лобную кору, являются нижние отделы заднелобной области. Так возникло название «зона Брока».

Выводы Брока получили подтверждение в результате экспериментов на обезьянах и человеке, в которых электростимуляция нижних отделов заднелобной коры вызывала у животных движения языка, а у человека — остановку речи (рис. XIX-3). Это,

391

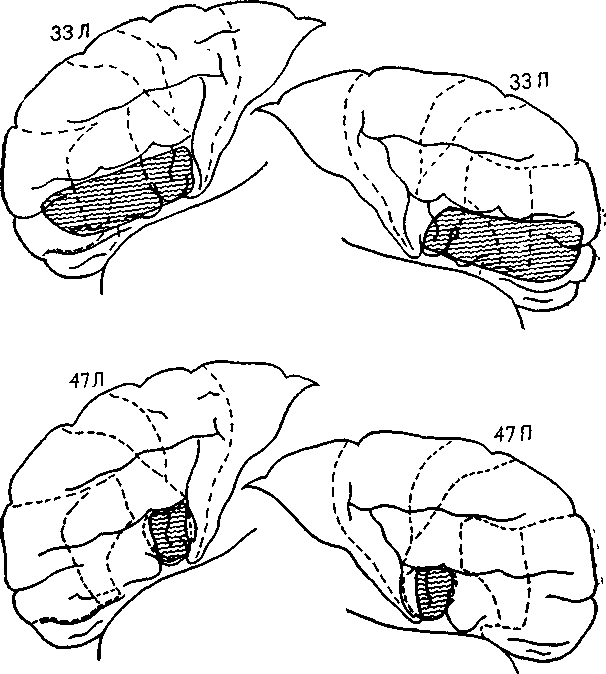

Рис. Х1Х-4. Схема лобной коры двух больных с двусторонним удалением нижнелобной извилины, включая и зону Брока (в левом полушарии). У больных не было никаких заметных нарушений речи. В одном случае зона резекции распространялась кпереди и полностью захватывала нижнелобную извилину. Ср. с рис. XVIII-4, который показывает, что в классических операциях лоботомии место введения хирургического инструмента проходит через зону Брока (Pool et al., 1949).

хотя и косвенное, подтверждение помешало правильно оценить-другие, противоречащие такой точке зрения данные.

Эти данные, противоречащие гипотезе Брока, заключаются в том, что удаление и повреждение зоны Брока у человека могло> и не вызывать никаких речевых нарушений. Все началось с психохирургической процедуры фронтальной лоботомии, или лейкотомии, как называли эту операцию в Европе. В 40-х и 50-х годах было проделано свыше 10 000 лоботомии, в большинстве случаев по методу, популяризированному Фрименом и Уоттсом (см-

392

рис. XVIII-4). В 1948 г. Меттлер и Роуланд захотели точно выяснить, какая часть мозга подвергается изоляции в результате этой процедуры. В тщательно выполненной серии исследований •они изучили соотношение черепа и мозга сотни трупов, использовавшихся в анатомических лабораториях для обучения студентов-медиков. Разметка производилась согласно указаниям, данным Фрименом и Уоттсом. Метки непосредственно совпадали с нижними отделами заднелобной коры, которые в левом полушарии представляют собой зону Брока. Очевидно, поэтому все .лоботомии, произведенные в психохирургических целях, в какой-то степени повреждали зону Брока. Однако не было ни одного случая, когда бы лоботомия вызвала афазию.

Эти факты побудили Меттлера запланировать в качестве части экспериментальной психохирургической процедуры избирательное удаление зоны Брока и симметричной области в противоположном полушарии у больных-кататоников, которые не говорили уже более двадцати лет. Двое таких больных были прооперированы и после некоторого временного расстройства артикуля--ции (дизартрия) начали говорить и продолжали бегло говорить в течение многих лет (рис. XIX-4).

Результаты этих исследований доказали, что неповрежденная •зона Брока (основание третьей лобной извилины у человека) не является необходимой для нормальной речи. Однако возможно, ■что неудовлетворительно функционирующая поврежденная зона Брока может вызывать нарушения речи. В следующем разделе мы рассмотрим доказательства того, что это действительно может иметь место.

РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА

В последнее время обследование больных с афазией часто проводилось с помощью количественных психологических тестов. На основании подобных тестов можно было выявить профили нарушений, и это привело к новым попыткам описать все разнообразие афазических расстройств. Однако, несмотря на совершенствование методики, исследователи, изучающие афазию, по-прежнему делятся на два лагеря — одни утверждают, что существует единый дефект, связанный с повреждением задневисочной доли, а другие предполагают, что места повреждений столь же разнообразны, как и сами виды нарушений речи, и простираются за пределы латеральной поверхности мозга.

Я получил возможность ознакомиться с многочисленными примерами определения расстройств речи в Московском институте нейрохирургии в 1964 г. Я исследовал больных, испытывавших затруднения в назывании предметов, но не проявлявших никаких

393

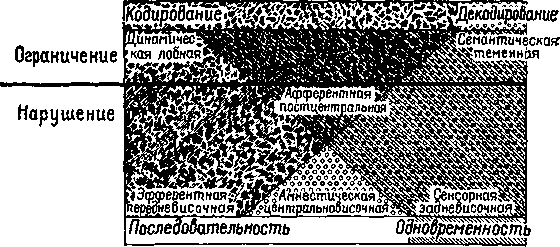

Рис. Х1Х-5. Лингвистические параметры, лежащие в основе-6 форм афазии. Эта схема возникла в результате дискуссии между Р. Якобсоном, А. Р. Лурия и мною. Выделены две главные лингвистические оси: одна имеет заднефронтальное направление и относится к процессам декодирования— кодирования, другая проходит в дорсо-латерально-медио-базальном направлении и связана с процессами одновременного (симультанного) и последовательного (сукцессивного) анализа и синтеза. Помимо двух форм нарушения речи, вызываемых поражением ограниченной зоны коры, окружающей сильвиеву борозду, было установлено, что поражение коры лобных долей мозга ведет к потере вербального контроля над поведением, а поражение коры теменных долей вызывает семантические нарушения, сходные с агнозиями (Jakobson, 1964) '.

иных расстройств речи; другие больные испытывали затруднения: в построении предложений, но легко могли называть предметы,, третьи путали слоги внутри слов, хотя грамматически правильно-строили предложения и хорошо справлялись с наименованием предметов. Все афазики явно отличались Друг от друга.

Меня по-прежнему интересовала дилемма унитарной или множественной зависимости расстройств речи от повреждения мозга, Я созывал конференции по этой проблеме, посещал клиники я беседовал со сторонниками обеих точек зрения. В итоге я пришел* к выводу, что факты отнюдь не столь несопоставимы, как их описания и системы, построенные на этих фактах. Различие-между этими двумя точками зрения сводится, в сущности, к определению того, что представляет собой речь и каковы ее функции.

Сторонники унитарной точки зрения берут за основу своей интерпретации коммуникативные аспекты языка. Язык — это система знаков и символов, при помощи которых организм может сообщать о своем восприятии окружающего мира и собственных переживаниях. Сторонников множественной точки зрения, напротив, интересует не только коммуникативная функция речи, но-

1 Автор книги сам не занимался специально проблемами афазии, и предлагаемая им классификация дискуссионна. — Прим. ред.

394

также и ее лингвистическая структура и большое разнообразие функций, которые призвана осуществлять речь (рис. XIX-5). Исследователь, придерживающийся унитарной точки зрения, пытается, как правило, выяснить, насколько хорошо больной понимает происходящее вокруг него и понимает ли сам исследователь, что именно больной пытается ему сообщить. Исследователь, признающий существование многих форм речевых расстройств, стремится установить, какая из форм речевых процессов нарушена у больного, а не определить степень пригодности речи ■больного для общения.

Если понять это различие подходов и установок исследователей, яснее становится смысл собранных ими фактов. Все исследователи сходятся на том, что повреждение верхней задневисочной коры доминантного полушария ведет к нарушению коммуникативной функции речи. При повреждении участка, расположенного кпереди от этого места, это расстройство начинает выступать в экспрессивной речи; если же повреждение расположено

Экспрессивная Экспрессивно- Экспрессибно-Импрессибно-

импрессивная амнесгтшческая

Рис. XIX-6. Дефекты мозга у 12 больных с выраженными афазиями. Все поражения находятся в левом полушарии. Сложность афазических нарушений нарастает, если поражение затрагивает задние отделы доминантного полушария (Teuber, 1964).

•сзади, дефект становится более тяжелым, то есть больной не только испытывает затруднения в экспрессивной речи, но трудности, по-видимому, связаны и с содержанием высказывания. Дальнейшие различия сенсорной и моторной форм афазии зависят от того, в каком направлении распространяются повреждения. Повреждения, простирающиеся назад и вниз, по всей вероятности, нарушат зрительный процесс и вызовут затруднения при чтении (алексия). Если же повреждения захватывают заднюю часть верхнетеменной коры, обычно нарушаются семантические связи речи, в особенности те, в которых участвует соматическая модальность, например при указании, ощупывании и т. д. Повреждение верхних отделов передней коры, скорее всего, вызовет аграфию, так как оно затрагивает представительство руки в моторной коре; повреждение нижних отделов передней коры, вероятно, поведет к дизартрии вследствие того, что затрагивает

395

представительство языка. Но существенно важным является то,, что эти «речевые зоны» коры распространяются на довольно-большой участок, питаемый средней мозговой артерией, участок,, где перекрываются представительства уха, горла, языка и рта. В пределах этого участка коры представлена большая часть механизма речевого общения человека, и поэтому нарушение вследствие частичного повреждения этого участка приводит к невозможности осуществления речевого общения (рис. XIX-6).

Однако проблема речи еще не исчерпывается этим. Как мы показали в предыдущих двух главах, приматы могут передавать--сообщения относительно окружающего их мира и относительно своего внутреннего мира с помощью примитивных знаков и символов. Но у приматов не существует языковой структуры. Поэтому возникает вопрос: какие же изменения должны были произойти, чтобы человеческий мозг стал таким, каков он есть, то-есть чтобы стало возможным существование языковых систем?" Отсюда следует другой вопрос: почему владение языком представляет собой такое мощное орудие адаптации человека и прогресса человечества? В следующих разделах мы рассмотрим эти вопросы-