Пособие для разработки методик по электрическим измерениям и испытаниям отдельных видов электрооборудования напряжением до и выше 1 кв часть II

| Вид материала | Документы |

- Вид работ №20. 11. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования, 21.36kb.

- Рекомендации по технологическому проектированию воздушных линий электропередачи напряжением, 486.43kb.

- Общие правила, 1335.1kb.

- Концепция настоящего стандарта основана на двух принципах: 1 Следует различать следующие, 182.68kb.

- Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию лэп, электрооборудования, 125.41kb.

- Правила устройства электроустановок (пуэ) Заземление и защитные меры электробезопасности, 2678.23kb.

- Учебное пособие рпк «Политехник» Волгоград, 1200.72kb.

- «Северо-Запад», 187.63kb.

- Рекомендации Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (юнидо); Стандарты, 33.53kb.

- Требования электробезопасности понятие «электробезопасность». Электробезопасность, 1094.57kb.

7.2. Нормы приемо-сдаточных испытаний

фарфоровых подвесных и опорных изоляторов

7.2.1. Объем приемо-сдаточных испытаний.

В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний фарфо-

ровых подвесных и опорных изоляторов определяет выполнение следующих работ.

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изолято-

ров.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

а) опорных одноэлементных изоляторов;

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов.

7.2.2. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных

изоляторов.

Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В в течении 1 мин.

только при положительной температуре окружающего воздуха. Измерение сопротивле-

ния изоляторов следует производить непосредственно перед их установкой в распреде-

лительных устройствах и на линиях электропередачи. Сопротивление изоляции каждого

подвесного изолятора или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не ме-

нее 300 МОм.

При измерениях поверхность изолятора должна быть сухой и не иметь проводя-

щих загрязнений.

О порядке измерения сопротивления изоляции следует руководствоваться указа-

ниями п. 1.2 настоящего Сборника.

7.2.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

а) опорных одноэлементных изоляторов. Испытание опорных одноэлементных

изоляторов внутренней и наружной установки производится напряжением указанным в

табл. 7.1. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения

1 мин.

Таблица 7.1. Испытательное напряжение опорных одноэлементных изоляторов

| Испытываемые изоляторы | Испытательное напряжение, кВ, для номинального напряжения электроустановки, кВ | |||||

| 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | |

| Изоляторы, испытываемые отдельно | 25 | 32 | 42 | 57 | 68 | 100 |

| Изоляторы, установленные в цепях шин и аппаратов | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 95 |

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Испытание вновь ус-

тановленных штыревых и подвесных изоляторов производится на напряжении 50 кВ,

прикладываемом к каждому элементу изолятора.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения

для изоляторов, у которых основной изоляцией являются твердые органические мате-

риалы, 5 мин, для керамических изоляторов - 1 мин.

Стеклянные подвесные изоляторы электрическим испытаниям повышенным на-

пряжением не подвергаются, т. к. их дефекты легко обнаруживаются наружным осмот-

ром. Испытания для опорно-стержневых изоляторов также не обязательны.

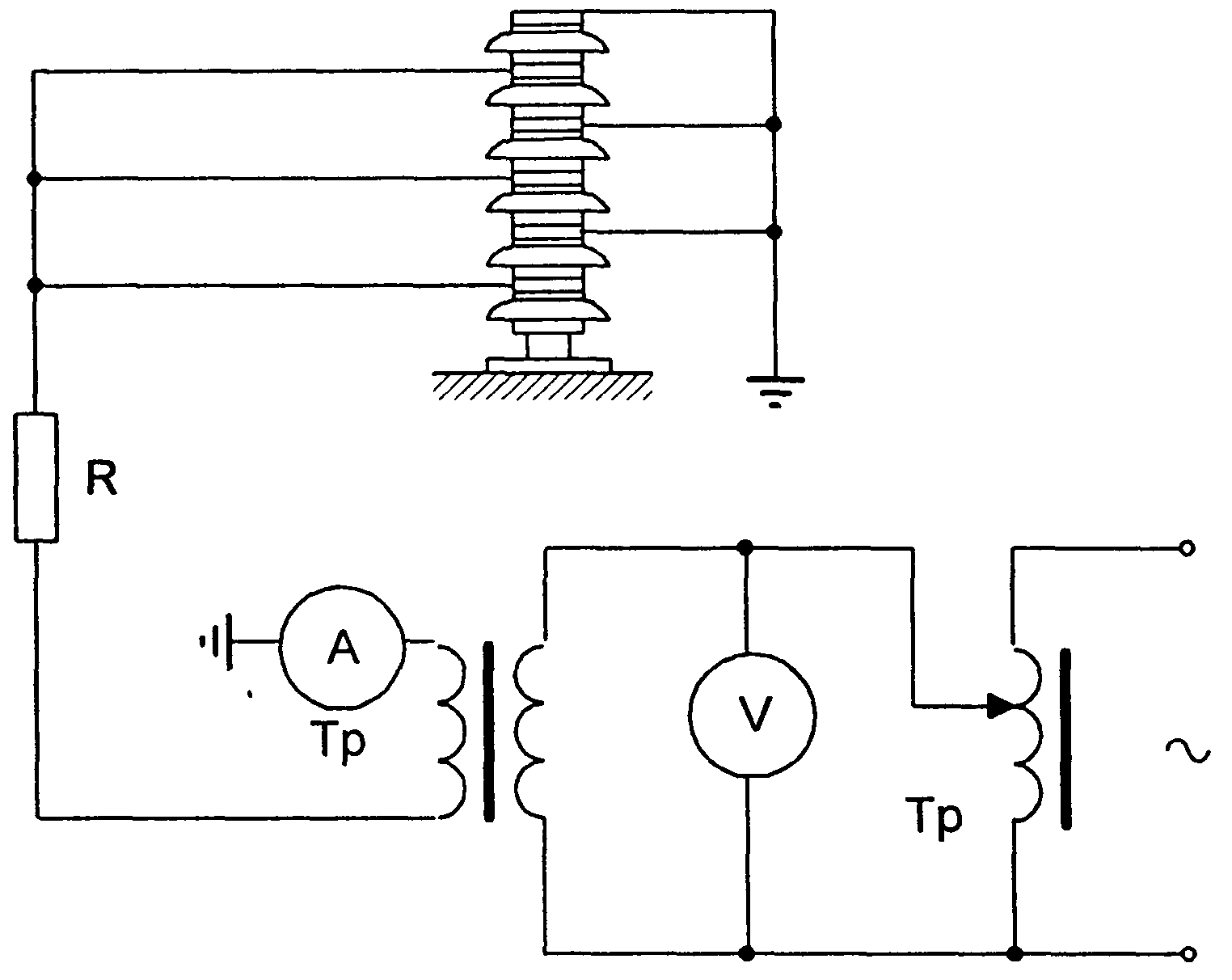

Схема испытания повышенным напряжением подвесных и многоэлементных

опорных изоляторов представлена на рис. 7.1.

Для обеспечения надежного контакта в местах подвода испытательного напряже-

ния к элементам изолятора на последние накладываются бандажи из голого гибкого

провода.

Рис. 7.1. Схема испытания многоэлементных изоляторов

повышенным напряжением промышленной частоты

Для ускорения испытания изоляторов используются специальные пружинящие

захваты, накладываемые на элементы испытываемых изоляторов. Пробой изоляции эле-

ментов изолятора может быть отмечен по отклонению стрелки амперметра.

Изоляторы считаются выдержавшими испытания, если они при этом не имели

пробоя или местных нагревов изоляции. Поверхностное перекрытие изоляции при ис-

пытаниях не является причиной для браковки изоляторов и часто является следствием

искажения кривой испытательного напряжения, особенно при питании испытательной

установки по схеме "фаза-нейтраль".

Опорно-стержневые изоляторы разъединителей и отделителей должны испыты-

ваться на изгиб посредством стягивания двух изоляторов одноименных фаз специаль-

ным приспособлением.

Приспособление состоит из двухходового стяжного болта с резьбой, динамометра

(например, ДПУ-500) и двух крюков. Для проведения испытаний крюки надевают на

стрежни контактных втулок двух полюсов одноименных фаз разъединителя и вращени-

ем рукоятки двухходового винта стягивают изоляторы. При этом к каждому изолятору

прикладывают изгибающее усилие, равное испытательной нагрузке (60% от минималь-

ного разрушающего усилия данного типа изолятора). Время приложения испытательной

нагрузки 15 с.

После испытания следует тщательно осмотреть изолятор на наличие трещин.

О порядке испытаний повышенным напряжением следует руководствоваться ука-

заниями п. 1.1 настоящего Сборника.

7.3. Проведение периодических проверок, измерений и испытаний

фарфоровых подвесных и опорных изоляторов в эксплуатации

7.3.1. Нормы испытаний фарфоровых подвесных и опорных изоляторов.

Профилактические испытания фарфоровых подвесных и опорных изоляторов проводят при капитальном ремонте (К) и в межремонтный период (М).

К - проводится в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже 1 раза в 8

лет.

М - в сроки, устанавливаемые системой ППР.

Объем профилактических испытаний, предусмотренный ПЭЭП, включает еле

дующие работы.

1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных многоэлементных

изоляторов.

2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты;

а) опорных одноэлементных изоляторов внутренней и наружной установки;

6) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов.

3. Контроль многоэлементных изоляторов с помощью штанги.

7.3.2. Измерение сопротивление изоляции подвесных и опорных многоэле-

ментных изоляторов.

Проводится при К, М. См п. 7.2.2 настоящего Сборника.

7.3.3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

а) опорных одноэлементных изоляторов внутренней и наружной уста-

новки.

Испытания проводятся напряжением указанным в табл. 1.1 (изоляторы, испыты-

ваемые отдельно). Время приложения нормированного испытательного напряжения 1

мин. См. также п. 7.2.3.а настоящего Сборника.

б) опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Испытанию подверга-

ются вновь устанавливаемые многоэлементные и подвесные изоляторы. См. п. 7.2.3.б

настоящего сборника.

7.3.4. Контроль многоэлементных изоляторов с помощью штанги.

Контроль

осуществляется при положительной температуре окружающего воздуха с помощью из-

мерительной штанги или штанги с постоянным искровым промежутком.

По результатам контроля изолятор бракуется, если на него приходится напряже-

ние менее, указанного в табл. 7.2 и 7.3.

Таблица 7.2. Распределение напряжения на нормальных и дефектных элементах опорных многоэлементных изоляторов при контроле их измерительной штангой

| Рабочее напряже- ние, кВ | Тип изолятора* | Коли- чество изоля- торов | Состояние изоляторов | Напряжение, кВ, на элемент номер (если считать от конструкции) | |||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||

| Лин. | Фазн | ||||||||||||||||||

| 220 | 127 | ОНШ-35-2000** (ИШД-35) | 5 | Нормальн. Дефектный | 6 3 | 7 3 | 7 3 | 5 2 | 6 3 | 8 4 | б 3 | 7 3 | 9 4 | 7 3 | 8 3 | 10 5 | б | 12 8 | 18 12 |

| 110 | 65 | ОНШ-35-2000 (ИШД-35) ОНШ-35-1000 (ШТ-35) (ОНШ-35-1000 ШТ-35, ШТ-30) ОС-1 ОС-1 | 3 4 3 5 4 | Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный | 6 3 4 2 7 3 4 2 5 2 | 4 2 5 2 8 4 5 2 6 3 | 5 3 5 2 9 5 4 2 4 2 | 6 3 6 3 11 6 5 3 8 4 | 6 3 8 4 12 8 6 3 5 3 | 7 3 10 5 18 11 7 4 12 6 | 7 4 12 7 - - 6 3 8 - | 8 б 15 9 - - 9 б 17 - | 16 10 - - - - 7 5 - - | 7 3 - - - - - - 12 6 | 8 3 - - - - - - - - | 10 5 - - - - - - - - | 11 б - - - - - - - - | 12 8 - - - - - - - - | 18 12 - - - - - - - - |

| 35 | 20 | ОС-1 | 3 | Нормальн. Дефектный | 2 2 | 3 2 | 2 2 | 4 2 | 3 2 | 6 4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| | | ОС-1 ОНШ-35-1000 (ШТ-35) ОНШ-35-2000 (ИШД-35) | 2 1 1 | Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный Нормальн. Дефектный | 4 2 10 5 6 3 | 5 2 10 5 7 3 | 4 2 - - 7 4 | 7 3 - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |

Примечание: Данные табл. 19 приложения 1.1 ПЭЭП.

Остальные типы изоляторов контролируются исходя из рабочего напряжения и количества изоляторов.

При измерении напряжений на опорных изоляторах штангой следует иметь в виду, что изоляторы ОНШ-35-2000 (ИШД-35) состоят из трех склеенных элементов, а остальные из двух.

Таблица 7.3. Распределение напряжения по изоляторам гирлянд при контроле их

измерительной штангой

| Рабочее напряжение, кВ | Количест- во изоляторов | Состояние изоляторов | Напряжете, кВ, на элемент номер (считая от траверсы или конструкции) | ||||||||||||||

| Лин. | Фазн. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||

| 220 | 127 | 14 13 | Нормальный Дефектный Нормальный Дефектный | 9 4 10 5 | 8 4 8 4 | 7 4 8 4 | 7 3 8 4 | 7 3 7 3 | 6 3 7 3 | 7 3 7 3 | 7 4 8 4 | 8 4 8 4 | 9 3 10 5 | 10 5 12 6 | 1l б 14 7 | 13 7 20 10 | 18 10 - - |

| 110 | 65 | 8 7 6 | Нормальный Дефектный Нормальный Дефектный Нормальный Дефектный | 8 4 9 4 10 5 | 6 3 6 3 8 4 | 5 2 5 2 7 3 | 4,5 2 7 3 9 5 | 6,5 3 8,5 5 11 6 | 8 5 10 б 19 10 | 10 7 18,5 10 - - | 17 10 - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |

| 35 | 20 | 4 3 2 | Нормальный Дефектный Нормальный Дефектный Нормальный Дефектный | 4 2 6 3 10 5 | 3 2 5 3 10 6 | 5 3 9 5 2 - | 8 5 - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |

Примечание: Данные табл. 20 приложение 1.1 ПЭЭП. Сумма напряжений, измеренных по эле-

ментам изоляторов, не должна отличаться от фазного напряжения установки более чем на 10% для изо-

ляторов, смонтированных на металлических конструкциях и опорах, и на 20% - на деревянных конст-

рукциях и опорах.

Контроль подвесных и опорных изоляторов при помощи измерительных штанг

производится по методу распределения напряжения по отдельным элементам в гирлянде

изоляторов или склейкам колонки. Каждый изолятор гирлянды или колонки должен не

сти вполне определенное напряжение в зависимости от расположения изолятора или

склейки и числа изоляторов в гирлянде или колонке, а также действующего фазового

напряжения в электроустановке.

Если в изоляторе появилась трещина, то по мере ее увлажнения и загрязнения со-

противление изоляции дефектного изолятора уменьшится, следовательно, будет умень

шаться и напряжение на этом изоляторе.

Измерительные штанги не являются точными измерительным приборами и сум

марное измеренное напряжение по элементам изоляторов в гирлянде может отличаться

от фазового напряжения на ±10% для изоляторов, смонтированных на металлических

конструкциях и опорах, и на ±20% - на деревянных.

Основным элементом измерительной штанги является измерительная головка

разной конструкции. Наиболее распространены измерительные головки следующих

конструкций:

- измерительная головка с изменяющимся искровым промежутком (конструкция

ОРГРЭС);

- измерительная головка с постоянным искровым промежутком;

- измерительная головка с измерительным прибором.

Изолирующая часть штанги должна удовлетворять требованиям "Правил пользо-

вания и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках".

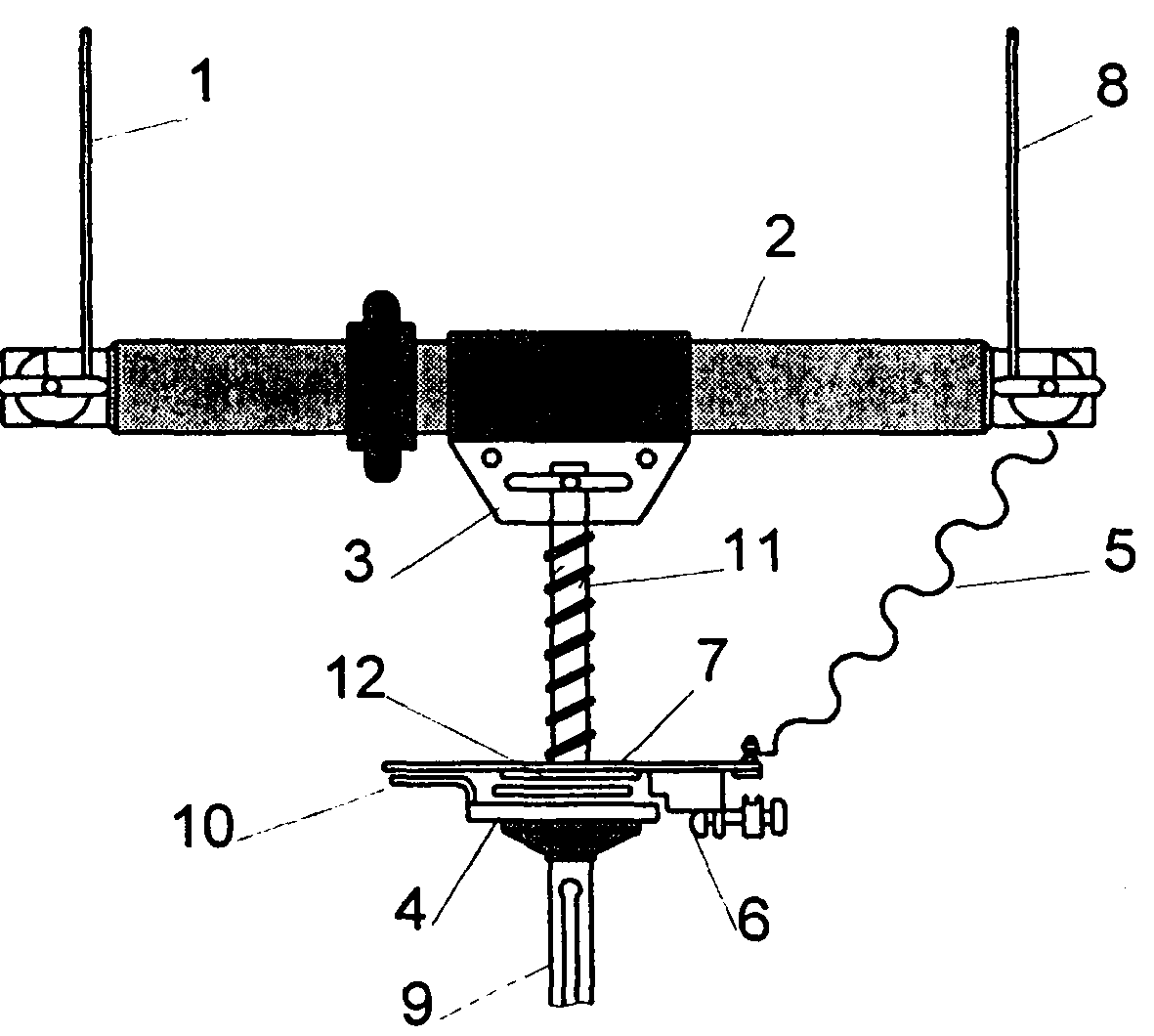

Измерительная головка конструкции ОРГРЭС. Измерительная головка

имеет два металлических щупа, закрепленных на изолирующем коромысле (см. рис.

7.2). Щупами головка подсоединяется к изолятору. Коромысло выполнено из бакелито-

вой трубки, со встроенным в нее блокирующим или, как его еще называют, раздели-

тельным конденсатором. Внутренняя обкладка конденсатора подсоединяется к щупу 8,

внешняя 3 - к секторообразному подвижному электроду 4 искрового промежутка через

металлический шарнир 11. Секторообразный электрод неподвижно связан с изолирую-

щей частью штанги 9. Второй электрод 6 искрового промежутка - игла с экранирующей

сферической поверхностью - закреплена на пластине из текстолита или гетинакса 7 и

связана со щупом 8. На пластине нанесена шкала, отградуированная в киловольтах.

Конструкция электродов игла-плоскость позволяет получить более равномерную шкалу. Особенно при малых измеряемых напряжениях.

Изменение расстояния между электродами 4 и 6 осуществляется путем переме-

щения плоскости секторообразующего электрода 4 относительно иглы 6 при повороте

изолирующей части штанги 9 вокруг оси.

Отсчет напряжения производится по шкале указателем 10, закрепленным на сек-

торообразном электроде 4. В распределительных устройствах 35 кВ количество изоляторов в гирлянде не превышает двух элементов. Наличие конденсатора в головке препятствует возникновению короткого замыкания в распределительных

устройствах 35 кВ во время измерения изоляторов при повреждении одного изолятора гирлянде или склейке. Поэтому измерение распределения напряжения в сети 35 кВ производится только штангами с конденсаторной головкой, так как измерение бесконденса-

торной головкой в сети 35 кВ может привести к аварии.

Рис. 7.2. Поворотная измерительная головка

конструкции ОРГРЭС конденсаторного типа.

1, 8 - щупы; 2 - бакелитовая труба (с внутренней

обкладкой конденсатора); 3 - хомут крепления (внешняя

обкладка конденсатора); 4- подвижный секторообразный

электрод; 5 - провод; 6 - неподвижный игольчатый

экранированный электрод; 7 - изолированная пластина

со шкалой; 9 - скоба крепления к изолирующей штанге;

10 - стрелка-указатель отсчета; 11 - шарнир

металлический с пружиной; 12 - подшипник.

Наличие распределительного конденсатора в головке требует от эксплуатационного персонала правильного проведения измерения, так как на качестве измерения в

очень сильной степени сказывается положение конденсатора головки в схеме измере-

ния.

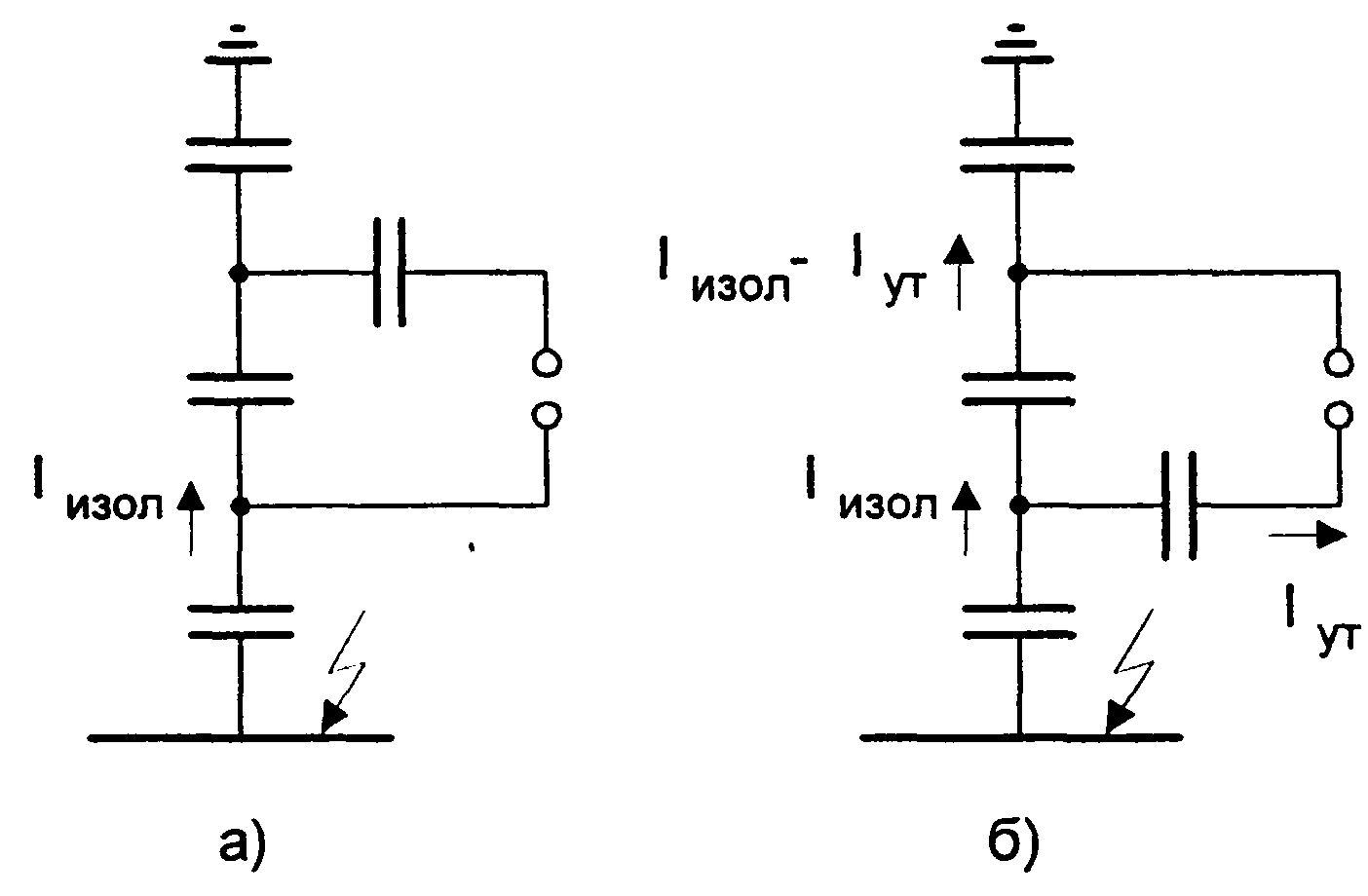

Гирлянда изоляторов представляет собой цепочку емкостей. Правильные резуль-

таты замеров будут только в тех случаях, когда искровой промежуток головки измеряет

полное напряжение, приходящееся на изолятор. Это будет лишь в том положении штан-

ги, когда конденсатор головки, который является в схеме измерения дополнительной паразиткой емкостью, не будет отбирать часть тока, проходящего по изолятору (см. рис. 7.3,а).

Измерение по схеме рис. 7.3,б неправильно, так как в этом случае через изолятор

протекает ток Iизол – Iут, т.е. напряжение, замеренное штангой, будет меньше действи-

тельного. Градуировка штанги должна производиться по схеме рис. 7.3,а.

При неправильном положении ошибка в измерении может достигать 30%, и ре-

зультаты замера могут привести к неправильной оценке состояния изоляции.

Рис. 7.3. Схема измерения.

а - правильная; б - неправильная.

Обычно правильное положение головки с конденсатором при контроле распреде-

ления напряжения по изоляторам должно быть таким, чтобы конденсатор 1 ее был об-

ращен в сторону конструкции (портала), а неподвижный электрод 2 с контактной пру-

жиной (тросиком) - в сторону провода, т.е. в сторону частей, находящихся под напряже-

нием.

В распределительных устройствах напряжением 110 кВ и выше наименьшее чис-

ло изоляторов и склеек в колонке 6 штук и поэтому повреждение одного или даже двух

из них не может привести к короткому замыканию при измерении распределения на

пряжения по гирлянде или колонке, что делает применение головки с конденсатором

ненужным и нецелесообразным.

Для проверок на ВЛ и подстанциях 110 кВ и выше рекомендуется к применению

конструкция бесконденсаторной головки, которая обеспечивает качественное измерение

распределения напряжения в гирляндах и колонках изоляторов.

Если в головке отсутствует конденсатор, то отсутствует и паразитная утечка тока,

так как форма электрода не меняется. Поэтому погрешности при измерении не будет.

Для переделки головки в бесконденсаторную соответствующая часть бакелитовой

трубки шунтируется металлической пластиной. Экран неподвижного электрода крепит-

ся металлической контргайкой и не имеет изолятора.