С. В. Полный текст главный закон развития Земли термосатуродинамика. М., Издатель Шумилова И. И., 1998. 208с. Isbn 5-89784-008-3 Книга

| Вид материала | Закон |

- Корецкий Данил Аркадьевич. М. Эксмо-Пресс, 1998. 452с. (Черная кошка). Isbn 5-04-001057-5, 504.98kb.

- Концепция развития металлургической промышленности России до 2010г. Полный текст доклада, 265.26kb.

- Анкета участника международной научно-практической конференции «актуальные проблемы, 62.51kb.

- Книга является третьим, переработанным и дополненным изданием справочника по инфузионно-трансфузионной, 2155.54kb.

- Полный курс Джек Швагер Перевод с английского, 3464.66kb.

- Рамочный текст книги, 192.3kb.

- Полный курс Джек Швагер Москва 2001, 2909.89kb.

- Т. М. Шумилова Главный специалист Управления федеральной государственной, 185.93kb.

- Т. М. Шумилова Главный специалист Управления Федеральной государственной службы, 287.07kb.

- Федеральный Закон «Об электронной цифровой подписи», 191.26kb.

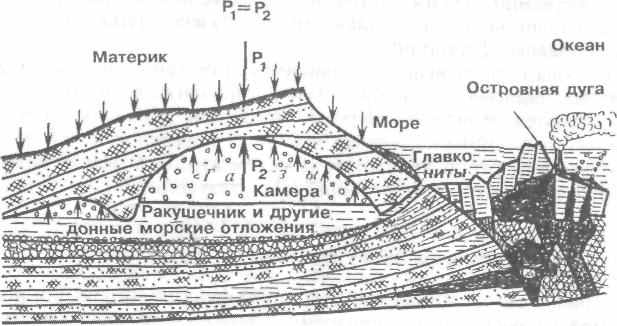

Приливы и отливы возникают в тех случаях, когда кровля камеры (ее масса выражена силой Р2) уравновешена газами, находящимися в камере под давлением Р1. В такой ситуации (Р2 = Р1) достаточно небольшого усилия внешних сил, чтобы воды этой камеры стали выдавливаться наружу — в моря и океаны (рис.14). Основными такими внешними силами являются, как вы знаете, Луна и Солнце.

Приливы и отливы наблюдаются в акваториях тех океанов, где имеются такие камеры. От того, насколько уравновешены силы Р1 и Р2, а также от величины самой камеры гидрогоризонта зависит высота приливов на том или ином участке водоема. А она в разных водоемах разная и достигает максимально 18 м.

\138\

Рис. 14, Схема камеры, вызывающей приливные и отливные явления. Образование донных отложений.

При отливах (восстановление деформации) вода засасывается в подземные камеры — происходит как бы «вдох», а при приливах вода выжимается из них — «выдох». Из этого явления можно сделать вывод, что Земля дышит подобно рыбам. При выдохе донные отложения сильно взмучиваются, а потом эта муть при отливах-вдохах засасывается. Точно так делают некоторые донные рыбы и киты, добывая себе корм. Земля «питается» таким же способом, и, между прочим, технологический процесс усваивания пищи почти ничем не отличается от животного. И недаром в древних народных преданиях говорится, что наша Земля держится на трех китах. Это действительно так. Тут существует полная аналогия. Видимо, на таких примерах и сравнениях древние педагоги объясняли строение Земли и работу подземной гидросферы своим ученикам.

При вдохе (отливе) взмученные воды и донный осадочный биогенный материал, в гом числе ракушечник и песок, попадает в больших количествах в подземные гидрогоризонты. Подобным образом формируются подземные толши ракушечного известняка, которые с течением времени отвердевают, т.е. превращаются в разного рода минералы. В таких камерах или где-то рядом можно найти залежи самородной серы.

В полярных и приполярных бассейнах в камеры в основном попадают кремнистые илы, состоящие из глинистых частиц и скорлупок диатомовых организмов. Других отложений там просто нет, а если и есть, то в очень скромных количествах.

\139\

Собственно, таким методом образовались толщи писчего мела, каолиновых глин, а также мергелей, известняков и других, т.е. флишевые формации.

Отсюда следует вывод: в зависимости от того, какой донный материал засасывается в камеру гидрогоризонта, такие там и накапливаются отложения. Кроме этого, при приливах (выдохе) взмученный донный материал достигает поверхности океана. В этих районах бурно процветает морская жизнь. А рядом, вокруг входа в приливную камеру, образуются глаукониты.

3.1. МЕХАНИЗМ ПОГРУЖЕНИЯ МЕСТНОСТИ. ПОТОПЫ

Признав вышеописанный механизм функционирования подземной гидросферы, мы приходим к выводу, что часть территории суши находится как бы на плаву, вроде «перевернутой лодки». И если эта лодка получает большую трещину, она быстро начинает погружаться в воду, а если трещина небольшая, то газы будут уходить медленно и соответствующими темпами будет идти погружение в воду. Рассмотрим этот механизм подробнее, на примере некоей аналогии. Плавающую нагруженную резиновую лодку продолжают наполнять воздухом. Она первоначально будет ощутимо всплывать, но до определенного уровня, после чего подъем не будет ощущаться. При бесконечном наполнении ее воздухом рано или поздно произойдет катастрофа — разрушение оболочки.

Такие события имеют место в реальных земных условиях: происходит погружение местности - крыши камеры. При разрыве камеры произойдет резкое неравномерное погружение рельефа местности, только в редчайших случаях погружение идет ниже уровня моря. Все зависит от величины камеры и состояния наружных слоев грунта — основного регулирующего устройства.

Как правило, погружается одна сторона массива, противоположная сторона в это время только как бы немного приподнята. При волновом землетрясении вдоль разрывов происходит смешение, правда небольшое (2—3 см), по самой периферии камеры смещения могут быть от 1—10 м и больше.

По периферии камеры образуется значительный сброс: как бы односторонний крутой берег. Как правило, в этом месте протекает речка, образуя главный водораздел. В средней части образуются небольшие сбросы и взбросы -- т.е. ломаный рельеф. Между ними, как правило, протекает ручеек или небольшая речка, так как вдоль разрывов образуется множество выходов

\140\

пресных конденсационных вод. В подобном случае образуется новая дренажная речная сеть региона.

Собственно, такие же события происходят при разрушении камер верхних гидрогоризонтов.

Следует иметь в виду, что при взбросах, т.е. при прорыве глубинных магматических расплавов в верхние гидрогоризонты, возникают подобные же поверхностные неровности. И их необходимо различать. Как правило, в таких случаях наблюдаются выходы горячих вод, паров воды (гейзеров), в океан — теплых течений.

Но если разрушится камера огромного подземного гидрогоризонта, типа такого, на котором располагается Западная или Восточная Европа, то может произойти затопление этих территорий.

При разрушении огромной мегакамеры произойдет перераспределение подземных вод всей гидросистемы Тартар. Последствия будут, как вы сами понимаете, катастрофические для всей планеты.

В настоящее время по всему земному шару идет интенсивная добыча газа, а при добыче нефти освобождаются и выбрасываются в атмосферу попутные газы (когда нефть добывают из камеры 1 (см. рис.11) — значит, на соответствующую величину будут погружаться некоторые территории. И, самое страшное, идет разбалапсировка термодинамики и газообмена всех геосфер.

По этой причине грунты уплотняются, парусность падает (газы не дают того эффекта, который необходим). При усадке грунтов пережимаются как соленые, так и пресноводные гидрогоризонты. Реки исчезают, как и болота. В подобном состоянии находятся территории в районах Арала, Балхаша и Каспия. Там термодинамика полностью разрушена.

В озерах и морях вода будет исчезать, а суша в некоторых местах будет затопляться (например, Краснодарский край). Затопление происходит не сразу, иногда в виде половодья, которое может происходить в разное время года. Но это лишь первый признак того, что подземная гидросфера переходит на новый режим работы. Начинают работать более глубинные гидрогори-зонтъг.

Возможен и такой вариант: газы, прорвавшиеся в пресноводный гидрогоризонт, могут вытеснять его воды в наружную часть. Тогда говорят, что среди лета или зимы началось половодье.

В таких районах начинают наблюдаться плывунные грунты, а это предвестник великих бед.

Кстати, на таком режиме находится и Каспий, только неизвестно, из какого гидрогоризонта происходит выгон воды — из пресного или соленого. Видимо, выгон воды происходит через

\141\

трещину, которая находится на дне моря. Вообще, по Каспию необходимо провести некоторые дополнительные исследования.

Все вышесказанное относилось в основном к камере закрытого типа, но бывают камеры и полузакрытого типа. Газы такой камеры имеют возможность после достижения определенного уровня прорываться в другие гидрогоризонты или на поверхность, то есть стравливаться. Полузамкнутая система имеет возможность поддерживать стабильное внутриземное давление.

Тем не менее при частых деформациях (приливах и отливах) кровля камеры постепенно разрушается, и газы имеют возможность прорываться из нее в атмосферу. В зависимости от интенсивности ухода газов из камеры данная территория будет делать соответственную усадку (понижаться). Если это будет происходить в береговой части материка, то, соответственно, она со временем окажется под водой. В континентальных условиях (на материках) образуется впадина.

Такое случилось с древне греческими колониями на Черноморском побережье: местности от Созополя в Болгарии до Диоскурии в районе современного Сухуми в Абхазии оказались под водой.

Правда, в подземных условиях есть механизмы по восстановлению герметичности кровли камер. Один из них — метасоматоз. Он не только производит кольмотацию, но и увеличивает или уменьшает прочность кровли. Этот процесс жестко сцеплен с ландшафтом, с его флорой и фауной. Таков природный механизм защиты. Работа этого защитного механизма полностью контролируется биосферой. Видимо, биосфера береговой части Черного моря в то далекое время была сильно разрушена, и по этой причине приливные камеры прекратили свое существование: таким образом механизма утилизации сероводорода не стало.

Возможно, случится и так, что берега Черного моря окажутся недалеко от Москвы, на расстоянии всего 200 км.

Считаю необходимым указать, что механизм метасоматоза контролируется сегодня новой оболочкой — ноосферой, т.е. пускорегулируюшие звенья находятся в руках людей.

В настоящее время защитный метасоматический механизм фактически разлажен, сегодня ноосфера — сфера технаря, существует за счет разрушения геосфер. Ее работу можно объяснить на таком примере. Человек джунглей, который не умеет ни читать, ни писать и не имеет представления о современном мире, нашел в джунглях универсальный компьютерный комплекс по производству всего необходимого для жизнедеятельности человека, т.е. машина сама решает все проблемы — от заготовки сырья до изготовления конечного продукта. При машине будут иметься все инструкции по эксплуатации со всякого рода требованиями

\142\

и предостережения. Но машина может работать только в том случае, если обслуживающий ее персонал будет знать и выполнять некоторые мелочные технические требования. Как раз эти требовании не будут выполнены, и, естественно, машина не сможет работать.

Примерно в таком же положении находится современный технический материалист. Он не понимает природу планеты. Он даже не уразумел, что он сам является частью биосферы.

Самым большим достижением человека джунглей будет то, что он раскурочит эту машину и сделает из некоторых частей, по своему разумению, телегу или другие несложные инструменты и приспособления. Возможно, сделает себе в неограниченном количестве наконечники для стрел, ибо он уже знает, что такое металл и что такое стрелы. Кроме этого, если размонтировка будет производиться многими членами его сообщества, то наверняка большинство из них получат серьезные травмы, а многие погибнут.

То же самое делает современный технократ. Он разрушает такую сложную экологически чистую машину и вместо нее создает примитивные технические приспособления и предметы роскоши. Вырубают лес для того, чтобы засеять освобожденное поле так называемыми монокультурами. А сколько труда вкладывается дополнительно, чтобы вырастить эту монокультуру! При этом не учитывается, что есть места, где эта культура сама произрастает, без всякого ухода: она там дает максимальные урожаи. Возьмите любой сорняк, который буйно растет везде и всюду, попытайтесь вырастить его культурным способом. Он у вас будет плохо расти, и урожая хорошего не будет. Это говорит о том, что материалисты создали неверные технологии, не понимают природу — этот уникальный саморегулирующийся механизм.

Бог создал для нас — жителей Земли — универсальную оболочку. И в этой оболочке человек может себе найти все, что ему необходимо. Остались только мелкие заботы — бережно к ней относиться.

Но материалисты еще с древних времен, времён Вавилона, не захотели познать содержание (суть) этой геологической «машины». Наплевали на те инструкции (Заповеди), которые были оставлены роду человеческому Творцом. И стали творить беззаконие. Стали перестраивать мир применительно к своим надобностям. Главное, они забыли о том, что не только являются потребителями продуктов, производимых «геомашиной» (других продуктов не смогут потреблять, и не смогут никогда), но и сами являются частью этой «машины». Уничтожая эту «машину», они уничтожают и самих себя.

\143\

Разве может допустить такое разорение природы разумное существо? Конечно, нет!

Не поняв сущности своего бытия, по слабоумию своему, материалист, доказывая свое превосходство, запускает ракеты в космос на основе преодоления сил фавитации, т.е. разрушает единственную защитную оболочку — атмосферу. Но это еще не главное его безумие. Разве no-настоящему разумный человек смог бы сначала загадить все чистые водные источники, а потом очищать их, чтобы пить? Но безумие свое материалист выдает за достижение.

Мы подошли к такому моменту, когда можно начинать объяснение механизма-источника подземного тепла. Тепла, без которого невозможна жизнь на планете и жизнь самой планеты. Так сказать, подведена некоторая база к этому. Итак, постепенно свяжем все явления в один механизм.

Часть IV. ОСНОВА ЗЕМНОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ (тепло Земли, вулканизм)

1. ПОДЗЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА. ВУЛКАНИЗМ И ЕГО ПРИРОДА. КРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ ПОДЗЕМНОГО ТЕПЛА

Изучая сейсмограмму землетрясения, произошедшего 8 октября 1907 г., хорватский сейсмолог А. Мохорович обнаружил на ленте по два вступления продольной и поперечной волн и пришел к выводу, что одна волна регистрируется дважды. Следовательно, волна от землетрясения на своем пути встретила границу и разделилась на ней: одна часть волны пошла прямо, а другая, преломляясь и, соответственно, меняя свой путь, пришла позже. Глубина этой сейсмической границы, вычисленная Мохоровичем по разности хода прямых и отраженных волн, оказалась равной приблизительно 50 км. Вскоре эта сейсмическая граница между земной корой и мантией была обнаружена повсеместно и получила название поверхности Мохоровича (граница М).

В 1925 г. австрийский геофизик В. Конрад зафиксировал раздел внутри коры, впоследствии получивший его имя. Геофизическая модель земной коры усложнялась: в ней стали выделять два сейсмических слоя — верхний и нижний.

Впоследствии сейсмологи многократно фиксировали как продольными, так и поперечными волнами границы Конрада, Мохоровича и более глубокие, были убеждены, что вся Земля, вплоть до ядра, находится в твердом состоянии. Именно в 1930-е -1940-е годы в петрографии возник «кризис» магмы, когда представление о существовании так называемых родоначальных магм потеряло свою основу: подкоровая область, где предполагались магмы, оказалась не жидкой, а твердой массой.

Новые представления сейсмологов о том, что и кора , и подстилающая ее мантия находятся в твердом состоянии, проникали

\145\

в геологическую среду медленно, так как они противоречили складывавшемуся веками взгляду на затвердевшую кору, подстилаемую жидким субстратом.

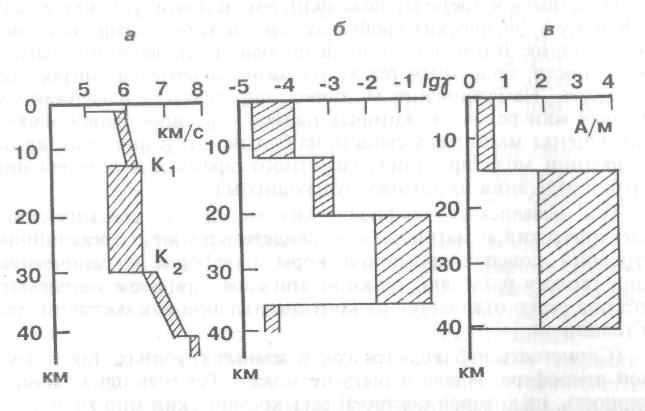

Сами ученые ее придумали, а потом сами и отвергли. В начале 1950-х годов концепция о твердых кристаллических коре и мантии окончательно - овладела умами геологов. Однако идея о пластическом подкоровом субстрате продолжает жить. Этот подвижный субстрат переместили на большие глубины, считая, что горизонтальное перетекание вещества осуществляется на уровне астеносферы. Но в последние годы появились и данные об отсутствии повсеместно развитого астеносферного слоя, поскольку новейшие сейсмические данные не подтвердили снижения скорости в верхней мантии под равнинными территориями [21]. Кроме этого, советский геофизик Н.И. Павленкова показала, что сейсмическая граница Конрада, разделяющая «гранитный» и «базальтовый» слои, во многих случаях была выделена ошибочно из-за неправильного определения природы волн и значений скорости. На тех глубинах, где ранее рисовалась эта граница, скорости оказались много ниже (5,5—6,6 км/с.). Более того, на материале наиболее детальных глубинных сейсмических зондирований установлено, что ниже осадочного чехла в консолидированной коре платформ выделяются не два, а три сейсмических слоя, различающихся упругими свойствами. Н.И. Павленкова также показала, что наиболее устойчивыми границами в земной коре платформ являются границы К1 и К2, разделяющие эти три слоя (см. рис. 15а). Граница К1 является подошвой верхнего слоя консолидированной коры платформ. Наиболее типичные значения граничной скорости вдоль нее составляют 6,4—6,5 км/с.

Выше границы расположен высокоградиентный слой, в пределах которого с глубиной скорость в породах возрастает от 5,5 до 6,4—6,5 км/с. Ниже границы градиент увеличения скорости резко падает. В пределах второго слоя часто происходит снижение скорости, отчего весь слой или часть его ведет себя как волновод. Указанные особенности слоев, разделенных границей КЛ (рис. 15а) определяют её свойства. Преломленная волна фиксируется от этой границы далеко не всегда, так как ниже ее скорости могут быть понижены, а в таком случае головные преломленные волны не образуются. В то же время граница — хороший отражающий горизонт, поскольку отраженная волна образуется на границе как с положительным, так и с отрицательным скачком скорости. Главное отличие — снижение скорости в средней части коры, где раньше предполагался ее значительный рост и рисовалась кровля «базальтового» слоя. Опубликовано значительное число сейсмических разрезов (схем) земной коры платформ, на которых выявлены слои с пониженными скоростями.

\146\

Рис. 15. Геофизические данные о структуре коры (по И.А Резанову, 1985). а — сейсмические; 6 — электрические; в — магнитные

Штриховкой показан разброс данных измерений в разных районах.

Глубины слоев, различающихся по физическим свойствам, усреднены

по нескольким измерениям.

Обычно такой волновод располагается на границе между верхней и нижней корой на глубине 10—20 км и имеет толщину 5—10 км [28]. Геологи предполагают, что это зоны (или линзы) сильно трещиноватых и обводненных пород. Такое предположение косвенно подтверждается тем, что сверхглубокая Кольская скважина обнаружила в метаморфических породах древнего протерозоя на глубине 6—9 км многочисленные трещины и пустоты [31|.

В последние годы появились данные о существовании в коре платформ слоев, характеризующихся повышенной электропроводимостью горных пород, что имеет огромное значение для выявления геологической природы сейсмических слоев-гидрогоризонтов.

Общая электрическая модель коры платформ показана на рис. 156. Известно, что температуры в коре платформ относительно невысокие и на глубинах 20—40 км, где обнаружены высокопроводящие слои, оцениваются не выше 300—500°С. При такой температуре невозможно даже частичное плавление материала коры. Следовательно, существует иное объяснение высокой электропроводимости в нижней половине коры платформ.

\147\

Обратимся к третьему независимому источнику, свидетельствующему о физических свойствах земной коры платформ — намагниченности (см. рис. 15в). В породах коры величина намагниченности, по данным тех же геологов, колеблется в огромных пределах. Намагниченность пород определяется содержанием особых минералов, из которых наиболее распространен магнетит. Оценка магнитных свойств на большой глубине делается на основании моделирования магнитного эффекта и определения глубин залегания магнитовозмущающих масс.

Три независмых геофизических метода сейсмический, электрический и магнитный — свидетельствуют о трехслойном строении консолидированной коры платформ. Океаническую кору геологи разделяют также на три слоя, при этом указывают, что она резко отличается от континентальной как составом, так и толщиной.

(Слоистость наблюдается как в земных глубинах, так и земной атмосфере. Иначе и быть не может. Тут есть одна закономерность, на которой построен весь космический мир.)

Моя задача сейчас — доказать, что вода пронизывает не только всю земную кору, но н мантию, и ядро. Об этом свидетельствуют физические свойства земных оболочек, которые хорошо фиксируются приборами.

Земная кора отделяется от верхней мантци хорошо выраженным сейсмическим разделом (раздел Мохоровича), на котором сейсмические скорости резко возрастатют, но новейшие детальные сейсмические исследования (метод отраженных волн) показали, что раздел Мохоровича нельзя представлять в виде единой поверхности, а скорее всего — это зона толщиной в несколько километров, состоящая из прослоек более плотного и менее плотного материала.

На основе сейсмических скоростей волн геофизики пришли к выводу, что и мантия имеет по меньшей мере, гак же как и кора, трехчленное строение: верхняя мантия, переходная зона и нижняя мантия.

Верхняя мантия состоит из I) высокоскоростного слоя толщиной 0—50 км, 2) среднего слоя пониженных скоростей толщиной около 100 км и более однородного глубокого слоя толщиной около 250 км, распространяющегося до глубины 400 км.

Верхний слой мантии и лежащая на ней земная кора являются главным источником землетрясений, так как основная масса их зарождается на этой глубине. Вы уже должны догадываться почему.

Большой интерес для нас представляет слой пониженных скоростей (мощностью 100 км). Ему американцы А.Аллисон и

\148\

Д. Палмер дали такую характеристику: «Характерные для нее низкие сейсмические скорости нельзя объяснить минеральным составом или температурным градиентом. Свойства этого слоя с его резкими границами лучше всего объясняются либо частичным (менее 1%) плавлением, дегидратацией, либо присутствием в его минеральной ассоциации воды» [2, с.441].

Переходный слой мантии имеет несколько горизонтов, где сейсмические скорости волн резко возрастают. Нижняя мантия, по утверждению геофизиков, -- это относительно однородный слой.

Вопрос о составе и физической природе ядра Земли еще более сложен как для геофизиков, так и для геологов. Данные геофизиков очень скудны, но тем не менее они пришли к выводу, что ядро состоит из двух частей — внешнего жидкого и внутреннего твердого, которое четко выделяются по сейсмическим данным.

Меня поражает такая странная ситуация. Почему геофизики и геологи пришли к выводу, что жидкая и твердая часть составляют одно целое — ядро Земли. И почему внешняя часть ядра жидкая, а не газообразная. Какая разница в этой ситуации между газом и жидкостью?

Многие геофизики ответят на этот вопрос примерно так: с глубиной давление возрастает, и это приводит к мысли, что газ на такой глубине переходит в жидкое состояние, а вообще это не жидкость, а расплав пород ядра.

Тогда возникает вопрос, почему само-то ядро твердое? Ведь там температура и давление, по их мнению, еще больше.

В свете современных данных, плотность ядра на 10% ниже плотности железоникелевого сплава при температурах и давлениях, господствующих в ядре. В настоящее время многие исследователи склоняются к тому, что «ядро состоит в основном из железа с примесью никеля и серы. Не исключается возможность присутствия и других элементов, таких, как кислород и кремний».

Тогда непонятно, почему железо в кислородно-серной среде или сами сера или кислород не взрываются при таких огромных давлениях и высоких температурах. Ведь вулканы в верхней мантии как-то образуются и прорывают земную кору насквозь. И все это происходит при значительно меньших давлениях и температурах.

При дальнейшем рассмотрении некоторых данных вы убедитесь, что недра Земли являются фактически холодными, а вовсе не такими, какими их рисуют геологи и геофизики.

Геологи и геофизики в качестве источников внутриземного тепла обычно рассматривают два энергетически приблизительно равных явления радиоактивный распад и потенциальную энергию дифференциации вещества мантии, т.е. основными ис-

\149\

точниками тепловой энергии считают: 1) радиогенное тепло, связанное с распадом радиоактивных элементов (238U, 335U, 232Th; 40К. и др.); 2) гравитационную дифференциацию с перераспределением материала по плотности в мантии, и особенно в ядре, сопровождающуюся выделением тепла.

Установлено, что кларк радиоактивных элементов в гранитах самый высокий и достигает нескольких миллионных долей по массе. Самый распространенный изотоп урана - "8U вносит, по утверждению геофизиков, наибольший вклад в тепловыделение горных пород. При каждом акте распада урана вылетает альфа-частица с энергией 4,2 МэВ. Пролетев около 10 мкм, она останавливается, попутно передав свою энергию горной породе, нагревая ее. Период полураспада урана-238 равен 4,5 х 109 лет. Отсюда нетрудно найти, что энерговыделение чистого урана равно 1,8 х 1(TS Вт/кг, а гранит с содержанием урана, равным 10-6 по массе, выделяет тепло с интенсивностью около 5 х 10-8 Вт/м3 (данные геофизики).

Под континентами расположен слой гранита толщиной около 20 км. Если бы концентрация урана в недрах земли не менялась с глубиной, то он обеспечивал бы заметную долю полного потока тепла. Но подобного нет. Во-первых, тепловой поток под дном океанов оказался ничуть не меньшим, чем на континентах. Это противоречит самой идее, поскольку под океанским дном гранитов нет, а в базальтах, скрытых донными осадками, содержание урана на порядок ниже, чем в гранитах. В более глубоких областях доля радиоактивного вещества еще меньше, но именно там, а не в гранитах наблюдаются самые высокие температуры.

По данным С.А. Любимовой (1978), в пределах наиболее спокойных районов континентов большинство значений теплового потока находится в интервале от 0,9 до 1,2 мк кал/см2 х с и только местами увеличивается до 1,3—1,4 мк кал/см2 х с. В горных сооружениях наблюдаются значительные колебания теплового потока, местами повышение до 2—4 мк кал/см3 х с (Карпаты, Кавказ и др.). На обширных территориях донного ложа Мирового океана величина теплового потока близка к величинам материковых равнин (в среднем 1,1, местами 1,2 мк кал/см2 х с), но в пределах рифтовых долин срединно-океанических хребтов увеличивается до 2 мк кал/см2 х с и более, достигая местами 6,0— 8,0 мк кал/см2 х с, а там нет гранитного слоя.

В геологических научных трудах я не нашел данных, где бы геологи утверждали, что на урановых рудниках наблюдается повышенная температура и что эта температура связана с распадом урана в руде. Выходит, что там значение теплового потока не выше среднего для данного региона. Об этом все геологические

\150\

науки молчат. Версия радиоактивного тепла полностью несостоятельна. В гейзерах, как и вулканических лавах, нет увеличенного фона радиоактивных веществ.

Несостоятельна и другая версии происхождения глубинного тепла - дифференциация вещества Земли. В этой версии не стыкуются способы переноса глубинного тепла.

Большинство геологов на эту проблему не хотят обращать внимания.

Один из немногих геологов, кто занимался этим вопросом -В.В. Белоусов. Он так эту проблему объясняет: «Перенос тепла в земном шаре осуществляется в основном геологически быстро и поэтому должен быть конвективным, связанным с переносом вещества в виде расплавов и газов.

Однако не следует рассматривать теплоперенос как конвекцию в форме обращения вещества по замкнутому пути. Это гравитационная конвекция (или адвекция)».

«В глубоких геосферах под влиянием нагрева развивается процесс фракционирования, который выражен в дегазации и частичном плавлении. Газы и выплавленные относительно легкие расплавы поднимаются в верхние геосферы, неся с собой и тепло, и вещество.

В целом поток вещества и тепла из глубин к поверхности отражает более общее явление дифференциации вещества Земли путем фракционирования».

«Трудно сказать, на какой глубине начинается процесс подъема расплавов и дегазации. Предполагают, что исходным уровнем является нижняя мантия, плотность которой близка к средней плотности всего земного шара. Отсюда выделившийся относительно легкий материал поднимается к поверхности, насыщая среднюю и верхнюю мантию и кору. А тяжелый остаток от фракционирования опускается в ядро».

«Впрочем, путь наверх для легкого материала непрост. Всплывая, он вступает в физико-химическое взаимодействие с окружающей средой и сам изменяется. Проникая с более глубокого уровня на относительно более высокий, порция горячего материала мобилизует вещество этого более высокого горизонта, где также начинается фракционирование. Таким образом, через цепь передач процесс достигает верхней мантии и ее фракционирование непосредственно влияет на процессы в земной коре и на формирование того или иного типа эндогенного режима».

«Для подъема расплавов и газов нужны пути. Вязкость вещества земного шара, по геологическим данным, в среднем достигающая или даже превышающая 1023П, делает невозможным подъем материала с необходимой скоростью из нижней мантии

\151\

сквозь сплошную среду. Кроме того, в этом случае скорость подъема материала сильно зависела бы от размера отдельных порций: очень крупные порции всплывали бы значительно быстрее, чем мелкие. Такая обстановка противоречит установленной довольно близкой синхронности эндогенных циклов на огромных площадях континентов. Чтобы обеспечить хотя бы приблизительно синхронность, необходимо, чтобы вязкость среды, через которую вещество поднимается, была на 2—3 порядка ниже указанной. Отсюда некоторые геологи пришли к выводу, что легкий материал должен всплывать не через сплошную среду большой вязкости, а по некоторым каналам, заполненным веществом с пониженной вязкостью. Такими зонами проницаемости могут быть глубинные разломы, пронизывающие верхнюю мантию и кору. Геологи также не знают, в каком виде они проникают в более глубокие геосферы [3].

При таком положении дел в геосферах должна преобладать вертикальная расслоенноетъ, а не горизонтальная. Сейсмологи же фиксируют только горизонтальную слоистость. Правда, только в определенных зонах (зоны Беньофа) сейсмологами отмечена наклонная плоскость на большие глубины.

Если бы действительно существовала дифференциация земного вещества в нижней мантии, то границы между мантией и ядром не существовало бы даже при высокой однородности мантийного материала и регулируемом механизме. Конвективные тепловые течения, даже при отсутствии фракционирования вещества, образуют подвижные ядра, ядра с более высокой температурой. Это явление наблюдается в жидкостях и газах, а тем более в расплавах. Такое ядро всегда бурно всплывает и занимает верхнее положение в средах. Таким образом должно происходить прожигание кровли и образование больших ванн с бурлящими лавами.

Мне кажется, что не всем будет понятен термин «образование горячего ядра». Объясню на примере другого явления.

При сильных лесных пожарах образуются температурные сгустки в виде шаров, которые имеют способность перемещаться автономно на некоторое расстояние. Второй пример: при подземных пожарах в торфяниках торф выгорает неравномерно, результат зависит прежде всего от неоднородности грунтов торфяника, влажности и множества других условий. Огонь прорывается на поверхность только в определенных местах, т.е. там, где есть для этого условия.

В земной коре и мантии повсеместно встречаются такие неоднородности. Геофизики постоянно сейчас доказывают эту неоднородность. Так что в земных недрах есть участки, где дифференциация пойдет более интенсивно, в других слабее. Где она идет сильнее, там и больше выделится тепла. Соответственно, где

\152\

больше температура, там интенсивнее пойдет дифференциация и т.д. Как вы сами понимаете, при таких условиях получается бомба, причем невиданной силы, это условия цепной реакции.

Если допустить, что этот процесс каким-то образом регулируем, то в недрах земли должны существовать огромные колонны расплавленного материала через всю толщину мантии, так как горячие образования с более легким материалом будут всплывать, а тяжелые - опускаться. Таким образом должны образоваться вертикальные камеры, с горящими ваннами-морями, на поверхности земли. Но такого нигде нет.

Кроме этого, само ядро Земли должно быть расплавленным, так как при дифференциации средняя масса земного вещества не меняется, легкие вещества всплывают, а тяжелые осаждаются. Так что в земном ядре давление постоянное.

По данным геофизиков, давление в ядре больше, чем в мантии, соответственно, там больше и температура.

Отсюда возникает вопрос геофизикам: почему ядро твердое? Там же нет никакого теплоотвода или холодильника. Вообще, кто выдумал эту басню, пусть и объясняет ее, а мы будем дальше продвигаться к истине.

Уже давно известно, что вулканы и землетрясения проявляются на поверхности Земли неравномерно, в основном в поясах новейшего горообразования, в местах подъема частей земной коры. В Тихоокеанском поясе привлекают особое внимание зоны сверхглубоких разломов, начинающихся от осей глубоководных желобов периферии океана и наклоненных под островные дуги на западе и под континентальные глыбы Центральной и Южной Америки на востоке. Эти разломы трассируются по связанным с ними очагам землетрясений, особенно часто промежуточных и глубокофокусных. Как правило, они наклонены относительно полого (15°—45°) в верхней части зоны (до глубины около 100 км) и более круто (60° и больше) в нижней.

Помимо периферии Тихого океана, сверхглубинные сейсмофокальные зоны хорошо выражены в Индийском океане, где такая зона окаймляет Малайский архипелаг, выходя на поверхность дна в Зондском желобе, ее глубина превышает 600 км. В Атлантическом океане расположены такие сейсмофокальные зоны, как Антильская и Южно-Сандвичева.

В Афро-Евразиатском поясе преобладают мелкофокусные землетрясения. В промежутке между Гиндукушем и Гималаями, на Памире, действует сейсмофокальная зона, имеющая южный Наклон.

Примерно в этих областях размешены и вулканы. Из 600 известных сейчас вулканов, действовавших в историческое время, Две трети сосредоточены в островных дугах вокруг Тихого океана

\153\

или на континентальной стороне границ между так называемыми плитами. Примером могут служить Марианские острова, Филиппины, Япония, Курильские острова, Центральная Америка, Анды.

При анализе пространственного расположения вулканических поясов выявляются определенные закономерности, связанные с происхождением вулканических процессов. Например, Круто-Тихоокеанский вулканический пояс располагается в зоне сочленения тонкой коры океанического типа с корой континентального типа. Здесь со стороны океана протягиваются относительно узкие глубоководные желоба, дно которых опущено до отметки 7—11 км, а со стороны континентов располагаются высоко поднятые горные цепи островов (островные дуги) на западном побережье океана, а на восточном побережье — горные системы Кордильер и Анд.

Я не буду больше продолжать характеристику расположения всех вулканических зон. Вышесказанного достаточно, чтобы убедиться в том, что землетрясения и вулканы приурочены к одним и тем же регионам планеты.

Из этого факта можно предварительно сделать заключение, что корни землетрясений и вулканов одни и те же.

В древние времена существовала идея, что извержения порождаются морскими водами, проникающими по трещинам пород. Эта точка зрения геологами опровергнута. Сказанное приняли как абсурд, а напрасно.

Большой круговорот воды высокого давления в природе (голыш не путайте его с тем круговоротом воды, который описывается в современных геологических науках) решает эту проблему полностью. В дальнейшем вы убедитесь, что он решает и проблему глубинного тепла.

Казалось бы, наоборот, вода, проникшая в недра Земли, должна охлаждать их, а не нагревать, да ещё до такой температуры, какая наблюдается в вулканах, т.е. до плавления пород. Оказывается, может, а способствуют этому газы, растворенные в воде. Там законы термодинамики работают безупречно.

Для лучшего понимания механизма получения теплоты в подземных водах необходимо рассмотреть опыт, который провел в середине XIX века Дж. Джоуль, доказывая закон сохранения энергии.

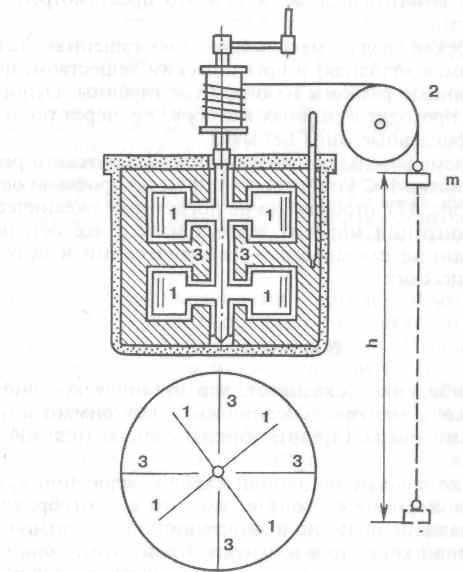

Разрез его прибора показан в упрощенном виде на рисунке 16. «В сосуде с водой вращаются лопасти I, приводимые в движение с помощью груза, который подвешен на шнуре, перекинутом через блок 2. При опускании груза лопасти вращаются, проходя при этом сквозь отверстия в перегородках 3 и увлекая воду, вызывают трение одних слоев воды о другие. При трении вода и сосуд нагре-

\154\

ваются; никаких других изменений ни вода, ни другие части прибора не испытывают. При опускании груза с высогы h действующая на него сила тяжести д совершает работу, равную Дж. Таким образом, вся совершенная работа вызывает только нагревание воды, лопастей и других частей прибора. Это дает возможность выяснить, какую работу нужно затратить, чтобы повысить температуру единицы массы воды на один кельвин». Ученый выяснил, что для нагревания одного килограмма воды на один кельвин надо произвести работу, равную 4,18 килоджоуля.

В этом опыте есть одна существенная неточность. Вода в приборе нагрелась не только за счет трения, как это сказано в выводах Джоуля, но и за счет сжатия газов, которые находились в растворенном состоянии. Например, при открытии бутылки с газированной водой вода в ней резко охлаждается по всему объему, но при заправке она нагреется. Эго обстоятельство лишний раз

Рис. 16. Разрез прибора Джоуля.

\155\

подтверждает, что в нагревании воды в приборе виновны не только трение, но и газы, подвергаемые сжатию. Правда, есть тут некоторый нюанс, но в целом картина не меняется. В данном опыте неважно, за счет каких процессов идет нагрев, важно то, что он идет. Подобные процессы идут под землей в подземной гидросистеме.

По данным геохимика В.В. Добровольского, в среднем в 1 литре океанической воды содержится растворенных газов: азота — 13 см3, кислорода от 2 до 8 см3, аргона — 0,32 см3 и углекислого газа — 50 см3 и др.

Так что вся гидросфера пронизана газами атмосферы. Вторым подтверждением этого факта является населяющий водные акватории океана животный мир, ибо он дышит. В водной стихии, при нормальных экологических условиях, животный мир океана не испытывает недостатка в кислороде, углекислоте, азоте и других газах атмосферы. Все эти условия предусмотрены, и этого не заметить нельзя. А кем это предусмотрено, вы должны уже знать.

Донная морская вола, максимально обогащенная газами (донная вода самая холодная) и органическим веществом, попадает через глубинные разломы на огромные глубины. Основные массы этих вод проходят в районах желобов, т.е. через так называемые сейсмофокальные зоны Беньофа.

На схеме се йсмофо калькой зоны Курил о. Камчатского региона, которую составил Г.С. Гнибиденко (1984), по профилю острова Итуруп (см. рис. 17), отображено не погружение океанической коры, а пути миграции морских водных масс и все остальные процессы, связанные с водными — сейсмическими и вулканическими — процессами.