С. В. Полный текст главный закон развития Земли термосатуродинамика. М., Издатель Шумилова И. И., 1998. 208с. Isbn 5-89784-008-3 Книга

| Вид материала | Закон |

- Корецкий Данил Аркадьевич. М. Эксмо-Пресс, 1998. 452с. (Черная кошка). Isbn 5-04-001057-5, 504.98kb.

- Концепция развития металлургической промышленности России до 2010г. Полный текст доклада, 265.26kb.

- Анкета участника международной научно-практической конференции «актуальные проблемы, 62.51kb.

- Книга является третьим, переработанным и дополненным изданием справочника по инфузионно-трансфузионной, 2155.54kb.

- Полный курс Джек Швагер Перевод с английского, 3464.66kb.

- Рамочный текст книги, 192.3kb.

- Полный курс Джек Швагер Москва 2001, 2909.89kb.

- Т. М. Шумилова Главный специалист Управления федеральной государственной, 185.93kb.

- Т. М. Шумилова Главный специалист Управления Федеральной государственной службы, 287.07kb.

- Федеральный Закон «Об электронной цифровой подписи», 191.26kb.

КРИТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНЦЕПЦИЙ ГЕОКРИОЛОГИИ

Земные пары морских вод Тартар формируют всю наземную гидродинамику, в том числе в горах и в арктических широтах. Почти во всех высокогорных системах развиты ледники. Они покрывают также приполярные части материков и многие острова, наиболее крупные покровы льда развиты в Антарктиде и Гренландии.

Ледники возникают выше снеговой линии, но, обретая движение, могут спускаться ниже. Современные ледники на всех материках мира занимают около 16,2 млн. км2, т.е. почти 11% поверхности суши, а общий объем заключенного в них льда составляет около 30 млн. км3.

Процесс образования ледников современные геологи представляют себе так: «Накопление мощных толщ снега и преобразование его в глетчерный лед представляет собой длительный и сложный процесс, происходящий под воздействием инсоляции, сублимации и увеличивающегося во времени давления. Летом под влиянием солнечных лучей рыхлый снег начинает оттаивать с поверхности, отдельные снежинки оплавляются, а ночью при замерзании принимают форму кристаллических зерен. Так постепенно рыхлый снег превращается в более компактную массу - фирн. Большое значение в преобразовании снега в фирн и далее в лед имеет сублимация (возгонка), под которой понимается испарение льда и новая кристаллизация образовавшегося водяного пара. В процессе накопления все новых и новых порций снега и преобразования его в фирн увеличивается давление, под влиянием которого происходит уплотнение, и отдельные кристаллические сростки смерзаются друг с другом. В результате действия указанных факторов фирн превращается вначале в белый фирновый лед, а затем в прозрачный глетчерный лед, составляющий основное тело ледника. Итак, общая направленность процесса следующая: снег — фирн — глетчерный лед. При этом из 10—11 м3 снега образуется около 1 м3 льда». «Находясь под большим давлением, лед приобретает пластические свойства и начинает перемешаться. Степень пластических деформаций зависит от температуры и давления; они особенно проявляются в мощных массах глетчерного льда в областях питания, откуда и начинается его движение. В горных ледниках, где уклоны подледного ложа очень крутые, помимо вязко пластического течения в движении ледников существенное значение имеет и сила тяжести (гравитационный фактор)».

\056\

Динамика материковых покровных ледников, по мнению современных геологов, существенно отличается от динамики горных.

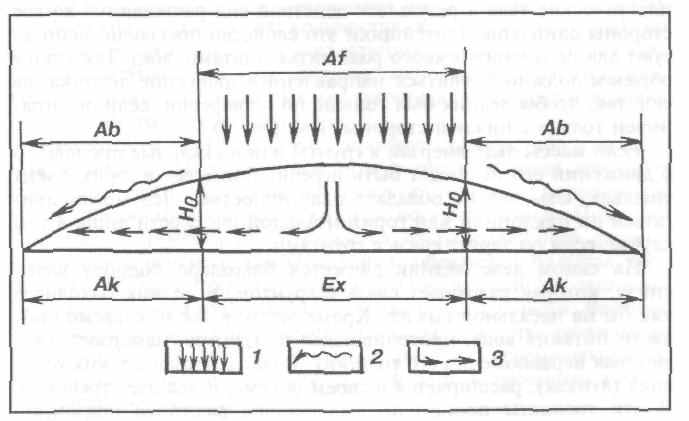

По несколько идеализированной схеме Е.В. Шанцера [25] она представляется следующим образом (рис. 9): «В центральной части ледника располагается область питания. Нижние слои льда под давлением верхних приобретают пластичность и движутся по радиусам от областей питания к краевым частям ледникового покрова. По мере движения льда его масса и мощность уменьшаются в результате абляции — таяния, испарения и механического разрушения» (под областью питания подразумеваются те места, где постоянно накапливается снег, где он проходит все вышеуказанные стадии).

Картина в общем виде такая же верная, какую дает и инфильтрационная теория подземных вод. Я считаю, что геологи в этой схематической разработке динамики материковых покровных ледников выразили свое общее мнение, а другого мнения у них просто нет. И если внимательно рассмотреть эту динамическую схему, то мы увидим, что какая-то магическая сила, рассредоточенная по краям, растягивает ледник.

Рис. 9. Схема, по которой Е.В.Шанцер пытался объяснить динамику ледникового покрова:

At — область питания ледника; АЬ — область абляции; Ех — зона экзарации;

Ak — зона ледниковой аккумуляции: Но — максимальная мощность льда,

при которой возможно подледное накопление основной морены;

1 — приход снежных осадков; 2 — поверхностное стаивание;

3 — направление движения льда.

\057\

В схеме Е.В. Шанцера не видно реально действующих физических сил, а тем более в тех случаях, когда они направлены из центра ледника, да так, чтобы краевые части вытягивались. В данном случае геологи пытаются доказать примерно следующее: передвигаемый впереди ковша бульдозера материал не должен накапливаться, а должен убывать. С такой постановкой вопроса трудно согласиться.

Я еще помню те времена, когда лед зимой заготовляли на лето. Лед рубили где-то на водоемах, а потом перевозили в нужное место и складировали его в неширокие штабеля высотой больше пяти метров. Затем этот лед укрывали слоем опилок. С внешней стороны все это выглядит как стог сена. Удивительно то, что колотый лед не расползался.

По мере раздвижения ледника от центра по его периферии должно накапливаться большое количество льда за счет преодоления сил трения и новых снежных осадков, так как они не прекращают накапливаться по ходу движения ледника. Геологи (геокриологи) считают, что в результате действия больших гравитационных сил лед становится пластическим. Но мы знаем, что пластические тела в результате действия сил растекаются во все стороны одинаково (литейщики это свойство прекрасно используют для получения всякого рода литья и штамповок). Так каким образом должно появиться направленное движение ледника, да еще так, чтобы ледник был тоньше по периферии, если он ограничен только с нижней стороны? (см. рис. 9).

Если массы льда вмерзли в грунты или в скальные породы, то о движении его не может быть и речи, тем более 8 горах, узких ущельях. Сам лед не обладает пластичностью. Лед может двигаться по наклонной или горизонтальной плоскости лишь в том случае, если он теряет связь с грунтами.

На самом деле ледник движется благодаря подпору влаги снизу, которая разрушает связь с грунтом, и ледник находится как бы на идеальной смазке. Кроме этого, в так называемой области питания вода, просочившаяся из грунтов, намерзает, увеличивая неравномерно его толщину. Вода, замерзая в таких условиях (лунках), расширяется в своем объеме, и лед дает трещины. В эти трещины происходит дальнейшая разгрузка подземной воды, и, замерзая в них, она образует своего рода клинья.

Такие самородные клинья и раздвигают толщи льда. По мере продвижения лед постепенно крошится на прослойки и глыбы. Под действием силы тяжести лед расползается, уменьшая таким образом свою толщину. Основную роль транспортировщика выполняют нижние слои льда, но все процессы протекают по вышеприведенной схеме.

\058\

Если в нормальных условиях разгрузка подземной конденсационной воды идет в реки, озера и моря, то в вечной мерзлоте разгрузка этой воды идет в виде ледника, и не больше того.

Реальные скорости движения ледников в горах различны. Например, горные ледники Альп движутся со скоростью 0,1 — 0,4 м/сутки, иногда до 1 м/сутки. Некоторые крупные ледники Памира и Гималаев имеют скорости 2—4 м/сутки. В некоторых случаях наблюдалось быстрое увеличение скорости движения ледников. Так, ледник Блек-Рапидс на Аляске (Флинт, 1963) в конце 1936 г. начал быстро расти, и его язык стал двигаться со скоростью 34 м/сутки; максимальная скорость достигала 60— 70 м/сутки. Хорошо известно катастрофическое продвижение в 1963 г. ледника Медвежий, спускавшегося с западного склона хребта Академии Наук на Памире со скоростью до 50 м/сутки (в отдельные моменты — до 100—150 м/сутки), разрушая все на своем пути. За относительно короткий срок он продвинулся более чем на 6,5 км.

Причиной неритмического поведения ледников является выброс дополнительной разовой порции пароконденсата. Скорость их движения зависит от количества влаги, поступающей по порам и трещинам из недр, а пластичность — от состава и количества поступающего газа. Ледник, засоренный валунами, песком и тонкообломочным рыхлым материалом, движется медленнее, чем чистый прозрачный лед.

Рассмотрим более подробно процесс образования и движения ледников. Мы уже знаем, что в горах ледники движутся вследствие того, что теряется связь с горными породами и этому способствует та влага, которая поступает снизу. Под влиянием силы тяжести лед отрывается от неподвижного фирнового поля у верхнего конца ледника, образуется большая трещина (или серия открытых трещин). Образовавшийся ледниковый поток можно разделить по вертикали на две части. Верхняя часть является хрупкой и течет благодаря тому, что раскалывается по трещинам на глыбы разного размера, перемещающиеся по новообразовавшемуся льду. В этой зоне встречаются глубокие трещины, расселины.

Нижняя корка льда, по которой движется ледник, постепенно нарастает за счет влаги, которая идет снизу, и талых вод самого ледника и снега. В результате неравномерного промерзания воды (разная глубина луж) в новообразованном льду появляются трещины, и эта уже толстая ледяная кора начинает свое движение. На дне ущелья образуется следующая корка льда в результате проникновения холода по трещинам, т.е. процессы повторяются.

\059\

По внешнему виду ледника создается впечатление, что он течет. Но если рассмотреть породы подледного ложа, то мы увидим большие царапины, борозды выпахивания коренных пород с помощью обломков, вмерзших в дно ледника.

Ледниковая эрозия показывает, насколько крепко способен удерживать обломки лед. Доказать пластичность глетчерного льда, как это делают геологи, невозможно.

Принцип движения ледников как по материковой плоскости, так и в горных районах один и тот же, только в горах этот процесс можно проследить от начала до конца, так как наклонная плоскость ускоряет процесс движения.

Только подземная влага превращает снег в глетчерный лед, а без нее всякое движение снега, фирна, льда проходило бы в катастрофической, обвальной форме.

От режима подземной гидросферы зависит и активность грунтовых оползней в горах, которые доставляют много хлопот людям. Примером может служить Черноморское побережье Крыма. Чем интенсивнее поступление подземных паров в зону конденсации (здесь образуется поверхность скольжения), тем энергичнее протекает оползневый процесс.

В том месте, где идет интенсивное выделение грунтовой влаги (пара или конденсата), в горах образуются кары, ледниковые цирки и ледниковые долины. В этом процессе активно участвуют и газы (прежде всего углекислый), которые поступают вместе с парами.

Поступающая по трещинам, порам и капиллярам влага постепенно выщелачивает горные породы, и материал разрушения выносится по склону вниз. Таким образом образуются морены. Тут необходимо отметить большую роль подземных газов. Это они интенсифицируют разрушение горных пород, с одной стороны, а с другой, под их воздействием лед становится текучим. Только в местах выхода газов образуются очень толстые морены.

Если интенсивность выделения подземного пара (влаги) довольно большая, то под ледником отложения частично сохраняются, образуется донная морена. Там, где лед ложа находится на границе оттаивания, ледник оставляет часть несомого материала.

Если скорость выделения влаги меньше, чем скорость промерзания, то весь обломочный материал захватывается ледником.

По пути своего движения ледник (лед) сильно деформируется, происходят срывы отдельных пластин, блоков, которые скользят относительно друг друга. Происходят сдвиговые и на-двиговые деформации, иногда образуются чешуйчатые надвиги. Возникшие на поверхности трещины расширяются. В этих мес-

\060\

тах разрушительная работа ледников самая большая, так как подстилающие горные породы в некоторых местах успевают приморозиться к донным частям ледника. Под большим напором масс льда примерзающий участок срывается, захватывая с собой не только все отложения, но и срывает горные породы, разрабатывая таким образом себе ложе.

В результате действия этих двух факторов и образуются ледниковые долины и некоторые кары, а монолитная основная морена образуется непосредственно под покровом движущегося ледника в области абляции (таяния, испарения) из обломочного материала и продуктов выщелачивания.

Эрозионные формы рельефа могут указать, в каких местах отсутствует подпор грунтовой влаги. Там берега каров узкие, в некоторых местах почти гладкие, глубинные царапины минимальные. По такой поверхности ледник свободно скользит и не примораживается к ложу, разрушительная работа минимальна, и нет процесса выщелачивания.

Так или иначе (летом и зимой) в нижней части ледника подземные и талые воды образуют мощные водные потоки, движущиеся с большой скоростью в надледниковых, внутриледниковых и подледниковых каналах. При этом они перемывают моренный материал и переоткладывают его по пути своего движения. Огложения, возникшие в результате аккумулятивной деятельности водно-ледниковых потоков, называются в геологии флювиогляциальными (от лат. «флювиос» — река, «гляциалис» - ледяной). После таяния ледников отложения образуют на поверхности специфические формы рельефа — озы, камы и камовые террасы.

Озы в рельефе выражены в виде узких, иногда прерывистых гряд или валов, вытянутых по направлению движения ледника и сложенных хорошо промытыми слоистыми песчано-гравийно-галечными отложениями. Протяженность их от сотен метров до нескольких десятков километров, высота от 10 и более метров.

Происхождение таких извилистых озов связано с выходом теплых вод на поверхность. Озы располагаются над гидродинамическими трещинами, через которые прорывается теплая влага (вода или пар). При прохождении ледника через эти тёплые места в его днище появляются проталины, и откладывается донный материал ледника.

Таким образом образуются не только озы, но и камы. Они представляют собой неправильные холмы высотой в среднем 10—12 м и выше. Эти холмы сложены песками, супесями, тонкими глинами с примесью валунного моренного материала. На-

\061\

блюдается чередование слоев глины и песка. Такие холмы могут образовать мощные ключи грунтовых вод, выходящие под ледниками или подо льдами в районах вечной мерзлоты. В умеренных широтах эти выходы подземной воды образовали бы овраг с постоянным или временным током воды.

Камовые аккумулятивные террасы образуются в результате деятельности текучих талых вод или озер, располагаются между ледником и примыкающим склоном долины в условиях «мертвого» льда. Отложения камовых террас представлены слоистыми песками, песками с гравием и галькой, местами с прослойками глин.

Вы, наверное, заметили, что в местах, где бьют из-под земли ключи грунтовых конденсационных вод, выносится песок, а в более мощных выходах можно найти гравий, гальку и чистый песок. Такое мы находим и в местах, где бытуют ледники.

В районах вечной мерзлоты есть возможность обнаружить промерзшие гидрогоризонты с их гидроокнами и жилы, через которые проходила разгрузка или подпитка.

Там, где интенсивность образования конденсата довольно высокая, но с некоторыми периодами упадка этой интенсивности, можно обнаружить повторно-жильные льды и морозо-бойные трещины, через которые грунтовые воды выносят эоловый песок. В районах вечной мерзлоты можно встретить не только повторно-жильные льды, но и повторно-жильные накопления делювия, болотных, озерно-болотных и других отложений.

Повторно-жильные льды достигают местами значительных размеров. Так, в Яно-Индигирской приморской низменности известны ледяные жилы до 40—50 м при ширине в верхней части до 5—8 м [Шумский и др., 1953, Романовский, 1977].

Под толщей ледников существуют большие озера и реки. Там, где выходы воды блокируются ледообразованием, естественно, образуются ползучие ледники, которые и движутся по вышерассмотренной схеме.

Есть районы, где конденсатные воды выходят на поверхность, образуя таким образом наземные наледи. В городах Бодайбо или Мирном они появляются, например, посреди улиц, а на БАМе — обычно вдоль дорожного полотна. Иногда наледи дают о себе знать прямо в домах, поскольку из-за нарушения мерзлотно-гидрогеологического режима подземные воды прорываются в наиболее ослабленных местах, например в погребах.

По данным П.Ф. Швецова и В.П. Седова (1941), некоторые наледи по площади распространения достигают огромных размеров (Кыра-Некоранская -- 26 км2 и Момская -- 100 км2), а мощность их - - от десятков сантиметров до 7—10 м. Наледи

\062\

небольшой мощности полностью стаивают летом. Наледи мощностью 5—7 м, характерные для северных районов и высокогорья с суровыми зимними условиями, не успевают стаивать. Толщина льда постепенно нарастает при соответствующих условиях. Видимо, есть определенная высота накопления льда (при определенной средней температуре), после которой лед начинает двигаться.

Наземная наледь образуется прежде всего там, где имеются беспорядочные точечные выходы грунтовых вод, а там, где они выходят в виде полос, образуется движущийся ледник -- река мерзлой воды.

Движущей силой является неравномерное промерзание воды в подледной части, что приводит к деформации и растрескиванию льда, а при заполнении их водой образуются гидравлические клинья, которые и раздвигают лед. Так лед начинает свое первое движение.

Местами подземная вода, внедряясь между многолетнемерзлой толщей, не может прорваться на поверхность и приподнимает кровлю, образуя бугор пучения с ледяным ядром. Такие формы называют гидролакколитами. А по данным Е.Н. Оспенникова и Н.И.Труш (1980), эти гидролакколиты могут достигать высоты 8—10 м.

С деятельностью подземной гидросферы связываются полигональные образования в районах вечной мерзлоты.

Такие полигональные образования можно получить при пропускании снизу вверх через слой песка множества тонких струй теплой воды. Эти образования можно встретить в болотных и плывунных образованиях в районах вечной мерзлоты. Есть и другие способы получения полигональных и хондритовых образований (эти наработки получены экспериментальным путем).

Образование наледей происходит при выходе источников подземных вод на холодные поверхности грунта. Сами геологи крупные наземные наледи (называемые в Якутии тарынами) причисляют к зонам разрывных геодинамических нарушений, по которым на поверхность поступают подмерзлотные воды [П.Ф.Швецов, В.П.Седов, 1941].

Как видите, вечная мерзлота и движущиеся ледники в более наглядной форме доказывают, что подземные конденсационные воды являются основным поставщиком пресной воды, за счет которой и живут реки и озера.

В журнале «Вокруг света» № 3 за 1988 г. М. Аджиев описывает очень интересный для нашего случая и наглядный пример: «Реки Якутии, да не только Якутии, а любой территории, лежащей на вечной мерзлоте, имеют свой каприз — осенний ледоход. Да и смотрятся эти красивые белые льдины необычно в окружении

\063\

миллионов маленьких прозрачных льдинок, которые зовутся шугой. От нее вода в реке кажется матовой, шершавой, совсем на воду непохожей.

Время от времени на поверхность реки выныривают все новые и новые белые льдины». «Как известно, зимой и поздней осенью температура воды на дне реки всегда плюс четыре градуса, вернее, чуть ниже. Но такой температуры недостаточно, чтобы вода превратилась в лед. Откуда же белые льдины? Значит, в реке присутствует в очень малых дозах какая-то другая вода, которая по своим физическим свойствам имеет способность замерзать при температуре около плюс четырех градусов. Однажды я отколол кусочек от белой льдины — и в рот. На вкус ничего особенного, вода как вода. Правда, после мучила изжога, а потом началась рвота. Болезненное состояние и слабость несколько дней не оставляли меня. И получилось, что это вода не такая и безвредная для человека. Хотя летом я пил прямо из реки — и никаких болезненных ощущений.

Я заметил и то, что осенние льдины всплывают не всюду, а лишь в тех местах, где русло реки расширяется и течение замедляется».

Далее автор статьи делает такое замечание: «Беседовал я со специалистами, и в Библиотеке имени В.И. Ленина провел не один день, выясняя этот вопрос. Но нигде не встретил и намека на то, что кто-то из ученых попытался бы объяснить, откуда берутся эти белые льдины, какова природа осеннего ледохода».

Просто у специалистов, геологов нет времени на такие пустяки, они заняты более сложными вопросами, передвигают материки с одного места планеты на другое, решают вопросы субдукции и обдукции, т.е. спорят о том, надвигается ли материк на океаническое дно или оно поддвигается под материк.

Явление, которое описал М. Аджиев, ясно показывает, как образуются ледоходы (ледники) и каким образом возникла сама криозона (зона вечной мерзлоты).

Мы уже рассматривали условия, при которых русло реки расширяется, и вы уже сами должны догадаться, почему именно в этих местах появляются льдинки.

Просто из боковых трещин вместе с парами воды прорываются и газы, которые и образуют эти льдинки. Сжатые газы, попадая в разуплотненную среду, сильно охлаждаются, образуя эти льдинки (рекомендую геологам, гидрогеологам и геофизикам в обязательном порядке ознакомиться с литературой по криогенной технике и термодинамике и четко уяснить себе, что происходит с газами, когда их сжимают, и что происходит с ними, когда их разуплотняют).

\064\

Из вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

ВНУТРИЗЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЛИЯЮТ НЕ ТОЛЬКО НА ПРЕСНОВОДНЫЕ ОБОЛОЧКИ, НО И ОПРЕДЕЛЯЮТ ГЕОГРАФИЮ

КРИОЗОНЫ - ЗОНЫ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

РАЙОНЫ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ ОТНЮДЬ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЧНО МЕРЗЛЫМИ. ФОРМИРУЕТ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ИХ СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, НА РАБОТУ КОТОРОГО СИЛЬНО ВЛИЯЕТ БИОСФЕРА - НООСФЕРА.

7. НЕГАТИВНАЯ РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА КОНТИНЕНТАХ

Человечество накопило большой опыт по строительству водохранилищ и оросительных систем, а численность этих систем растет угрожающими темпами. Такая бездумная деятельность имеет следствием подтопление и засоление почв, изменение климата во многих регионах планеты. В результате площадь сельскохозяйственных угодий в мире сократилась на сотни миллионов гектаров, т.е. эффект получен обратный декларируемому.

Анализ этих негативных явлений приводит к весьма печальным выводам, однако найдутся именитые ученые, которые будут утверждать, что ничего страшного не произойдет, если построить очередную запруду или оросительную систему, от этого будет только польза для данной местности, ведь уровень грунтовых вод повысится и таким образом увеличится урожайность полей. А если и произойдут негативные явления (засоление грунтовых вод, образование солончаков, появление песков и угрожающий рост численности всякого рода насекомых-вредителей), в этом повинны мелиораторы, которые некачественно выполнили работу, и воздействие газообразных и твердых промышленных отходов. А мы тут ни при чем. Наше дело — проектировать, исправлять «несовершенство» природы.

Нет, тут причина в другом — в непонимании объективных законов развития природы. Я бы сказал, это относится не только к геологам, но и ученым всех специальностей, понимающим природу только материалистически.

Почему в данной местности пропала или засолилась вода, никого из них не интересует. В крайнем случае сошлются на неудачное расположение планет в космосе или на сложную внутрикоровую обстановку — пойди проверь.

\065\

При использовании поливной мелиорации наблюдается такое интересное явление. Если раньше, до поливов, на данной территории проходили затяжные или проливные дожди, то засоления почв не происходило, и жители данных мест не знали, что такое соленая грунтовая вода, не говоря уже о солончаках.

Возникает вопрос, в чем разница между атмосферным поливом (дождем) и искусственным?

Большинство ответит, что нет разницы, каким способом осуществляется увлажнение почвы. Секрет в другом — в качестве воды. Специалисты по данному профилю думают так же, и это отражено в их «научных» трудах.

Практика показывает обратное: засоление происходит и там, где для полива применяют чистейшую артезианскую воду с минимальным количеством солей.

Дело вот в чем: дождь смачивает почву равномерно на больших территориях, и вода закупоривает капиллярную систему данной местности. При этом в почвах создается дополнительный подпор земных паров. Дождевая вода в таких случаях может проникнуть только на ограниченную глубину. В то время, когда подземный пар в грунтах заблокирован атмосферными водами на обширной площади, он конденсируется и дополнительно увлажняет грунты. Равномерное увлажнение идет по всей пластовой толще грунта. За счет этого давления повышается уровень пресных вод в капиллярной системе, а уровень соленых вод в это время будет минимальным. Как раз это явление еще раз подтверждает, что является источником подземных пресных вод. Этот факт полностью согласуется с указаниями БИБЛИИ.

В первой книге БИБЛИИ «Бытие» (глава 1, стихи 6,7) сказано:

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так».

А в главе 2 (стихи 5 и 6) сказано так: «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла; ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли; но пар поднимался с земли, и орошал все лице земли». Тут нельзя ни прибавить, ни убавить, указания БИБЛИИ точны. Для того чтобы укрепить ваше доверие к сказанному, продолжим рассмотрение темы.

Дождевая вода в почвах быстро рассасывается после дождя более тонкими капиллярными системами, и крупные капилляры освобождаются, что приводит к разблокировке их. Такая разблокировка может произойти и во время дождя в той местности, где высоко подземное давление пара и вода не в состоянии заблоки-

\066\

ровать их. В этих местах и во время дождя можно визуально наблюдать идущее испарение. Люди так и говорят, что земля парит.

Это красивое явление можно наблюдать во время дождя в лесу, когда опад листьев уже промок, а почвенные капилляры еше не закрыты и корневая система деревьев потребляет влагу в минимальных количествах, так как все деревья покрыты тонкой пленкой воды. В это время можно наблюдать усиленный паропоток. Обратите внимание, именно при таких условиях проходят повсеместно грозовые ливневые дожди.

В местах, где паропоток идёт по всему водоразделу во время дождя (а это бывает редко), можно видеть и небе радугу. Люди, наблюдающие это явление, ощущают радость на душе. В этот момент у всех людей появляется хорошее настроение, даже у тех, кто не видит эту радугу. Лицо Земли умывается.

Это явление еще раз подтверждает тот факт, что в молодых регионах (где постоянно идет усиленный подток подземного пара в верхние слои грунта) люди жизнерадостные, а речные системы полноводные.

Другое дело при искусственном орошении. Полив осуществляется на отдельных небольших участках и очень неравномерно по площади, даже в пределах одного гектара. Поливная вода беспрепятственно уходит в грунты, так как в погожие дни давление пара в грунтах минимально. Это явление можно сравнить с «топором, брошенным в воду»: поливные воды с такой же легкостью проходят в глубину грунтов. Затекают они клином на большие глубины и образуют промокшие «колонны», по которым вода попадает в пресноводные гидрогоризонты и засоряет их. В таких условиях подземный пар мигрирует в сторону промокших «колонн» и там конденсируется, так как в этих местах пойдет интенсивная конденсация и давление его будет минимальным. В таких местах грунтовые воды совершают большую эрозионную работу как в нижних слоях грунта, так и на поверхности. В таких условиях возникают новые озера с плохим качеством воды. Происходит перестройка всей капиллярной и водоносной системы по территории целого водораздела.

В капиллярах движение влаги идет сверху вниз, а в таких условиях происходит их закупорка органическими веществами (тромбы), и в течение 7—10 лет капиллярная система почти полностью теряет свою работоспособность. Урожайность полей по этой причине падает, их необходимо постоянно увлажнять, иначе продуктивность упадет почти до нуля. Это уже мертвые поля, ибо почвы здесь потеряли способность к самовосстановлению.

\067\

На территориях, где подземный пар пульсирует и пики этого давления высоки, структура почв восстанавливается, но качество грунтовых вод улучшается незначительно. Там и оросительная система эффективно работает длительное время. В таких местностях мелиорации и завоевала свою мнимую славу.

В большинстве же случаев при искусственном орошении жизнеспособный земельный участок «ученые» люди превращают в прирученные больные земли, которые необходимо уже не только поить, усиленно подкармливать, но и лечить, т.е. земельный участок переходит полностью на иждивение человека. Если раньше такие земли требовали небольшой подкормки и лечения, то теперь необходимо лечить их и то, что на них произрастает, а этого ни один ученый сделать не может. Пока он умеет только разрушать экологическое равновесие и травить микромир, не жалея при этом ни своего здоровья, ни здоровья своих детей и близких.

Современная наука ориентирована на разрушение природных систем, и пока нет научных разработок, которые были бы направлены на обогащение нашей родной планеты Земля.

Пока такие ученые, вооруженные материалистическим и эволюционным учениями, разрабатывают новые методы быстрейшего ограбления Земли.

Рассмотрим такую ситуацию.

Воду в больших количествах подают в борозды, а участок находится на термодинамическом минимуме, т.е. подпор подземного пара данного участка минимальный, и вода почти беспрепятственно проходит в гидрогоризонты. Поливная вода выщелачивает в почве все минеральные вещества, размывает галогенные пластовые отложения и уносит в подземные гидрогоризонты, загрязняя их.

Поливные и атмосферные воды теперь уходят в гидрогоризонты через новообразованные гидроколонны. Через такие колонны фильтрация вод увеличивается в сотни раз. Образуется своего рода гидростатический сифон, через который вода с большой силой засасывается в гидрогоризонты.

Бывает так, что гидроколонны образовывают новые гидрогоризонты, в зависимости от фильтрационных возможностей слоистых напластований данного массива. Эти гидрогоризонты могут образовать в некоторых пониженных участках выходы воды в виде ключей, а дальше эта загрязненная вода попадает в реку. При отсутствии выхода к реке они образуют озера или заболачивают новые земельные массивы. Это явление называют подтоплением грунтовой водой. Все колодцы, питаемые такими

\068\

водами, становятся непригодными, как правило, вода их засолена и бактериально заражена.

Вот такая неприятная картина наблюдалась бы при инфильтрации атмосферных вод в грунтах.

Орошаемые территории постепенно превращаются в пустыни. Видимо, некоторые пустыни возникли именно при таких обстоятельствах. Если не принять срочных мер, то лет через 50 мы будем иметь новую. Восточноевропейскую пустыню, которая распространится от Урала до Карпат, от Черного моря до Балтийского. Первые участки пустыни уже открываются в Прикаспии, на Брянщине и некоторых районах Московской области, в Западной Украине, Белоруссии, в черноземных районах Украины и России, Прибалтике. Очередность негативных последствий на данных территориях называю почти интуитивно. У меня мало свежих данных. Возможно, все начнется из Среднего Поволжья, а на Каспии события будут разворачиваться медленнее, чем я предполагаю. На то, что такое возможно, указывают многие признаки. Первичные признаки катастрофических явлений присутствуют на всех названных территориях.

Поправить положение можно, хотя это и трудноразрешимая задача. Такие работы должны выполнять люди, знающие законы природы, — естествоиспытатели. Другим это не под силу, так как они (ученые) могут только разрушать и свои интересы отстаивать, а тут надо больше думать о природе.

Сходное мнение на эту тему высказал А.Д. Зимон («Мир частиц», Москва, 1988, с.156): «Природа требует к себе бережного отношения и неукоснительного выполнения принципа «взял -плати». Нарушение этого принципа в отношении естественных водоемов приводит к трагическим последствиям. Примеров множество. Известны многие мировые экологические катастрофы.

«Эрозия и засоление — это следствие неправильного использования системы орошения, они превратили в пустыню некогда цветущие долины Тифа и Евфрата. Если раньше подобные катастрофы были эпизодическими, то в XX в., особенно в конце 40-х и начале 50-х годов, экологические промахи различных масштабов перестали быть исключением». Я хочу добавить, что постройка Асуанской плотины на реке Нил имеет прямую связь с засухой в бассейне этой реки и далеко за ее пределами, которая началась с 80-х годов.

Ученые всех рангов, а особенно «специалисты» по данным вопросам, решительно запротестуют и не согласятся с моими выводами, будут утверждать, что образование пустынь — это функция климата. Мол, климат определяет, будет на данной территории пустыня или нет. Приведут массу сомнительных примеров.

\069\

Будут доказывать, что в Прибалтике, Белоруссии, Украине, США, Канаде много песчаных грунтов, однако пустыни не образуются, так как там постоянно дождик идет и поэтому земля цветет, а если не будет достаточного количества атмосферных осадков, то на данной территории обязательно образуются пустыни.

Действительно, на Украине, в Нечерноземной зоне России имеются песчаные земли и пески. И на них получают хорошие урожаи при хорошем уходе. Там, где чаще проходят дожди, растительность растет лучше, даже пустыня при обильных дождях покрывается зеленью. Создается такое впечатление, что вся зелень растет благодаря атмосферным осадкам. А количество атмосферных осадков определяет климатическая зона.

Но как же быть с таким фактом, который приведен в журнале «Энергия» (1986, № 11): «В фисташниках на юге Таджикистана почва иссушается до предельного уровня уже в мае. И хотя до глубокой осени осадки не выпадают, влажность почвы остается на относительно стабильном уровне, а интенсивность испарения фисташковых деревьев за период вегетации резко возрастает». Автор статьи так объясняет это явление: «Чтобы найти объяснение, предположим, что утверждение, будто атмосферные осадки — основа земного влагооборота, неверно. В самом деле, они представляют собой лишь небольшую часть общего влагообмена между земной поверхностью (сушей и океаном) и атмосферой. Иными словами, это лишь «аварийный сброс» той части воды, которую земная поверхность не успевает поглощать, а атмосфера не в силах удержать в парообразном состоянии при резких изменениях температурного режима над данной местностью.

В действительности же основу общего влагооборота в природе составляет парообразная влага. Как известно, над поверхностью любой жидкости всегда содержится ее пар и между ними происходит постоянный и весьма интенсивный обмен молекулами. Такой же обмен идет между почвой и атмосферой.

При повышении температуры почва начинает интенсивно испарять воду, а при понижении — жадно поглощать».

Я специально привожу обширную цитату из этой статьи, так как в данном случае автор самостоятельно пришел к выводу, что основу влагообмена составляют не атмосферные осадки, а пары.

Далее автор продолжает: «Особенно интенсивен суточный обмен парообразной влаги летом. Так, парциальное давление водяного пара, фиксируемое метеостанциями Таджикистана в июле, изменяется за сутки на 7—8 мб, а влажность почвы в 2—3-метровом слое - - на 40—50 мм водного столба и даже более. Значит, при совершенно безоблачном небе ежесуточно из почвы в атмосферу уходит и возвращается обратно столько же воды, сколько выпадает ее при очень обильном дожде». Он

\070\

также доказывает, что «сток горных рек формируется не только за счет атмосферных осадков, таяния ледников, но и за счет постоянной конденсации пара, поднимающегося из долин».

Как видите, он заметил, что долины обладают дополнительной влагой и являются поставщиком значительной части сбросовых вод.

Мы не будем задерживаться на данной проблеме, так как выше мы уже рассмотрели, откуда в горах берется дополнительная влага и почему образуются ледники.

Если бы названный автор рассмотрел влагообмен между вершинами и долинами и связал их с разгрузкой, то, наверное, увидел бы дополнительный приток влаги, а тем самым обнаружил свою ошибку. Но, к сожалению, он замкнулся на теории Лебедева о конденсации атмосферных паров в грунтах и свел на нет все свои первоначальные выводы. В конце статьи автор заключает: «Тщательно разрыхляемый верхний слой (грунта) почвы при плоскорезной обработке также играет роль теплового изолятора, замедляющего проникновение солнечного тепла в почву. В итоге почва и растения получают дополнительное увлажнение за счет пара из атмосферы, чем и объясняется стабильность урожаев при этих видах обработки». Такой вот прагматичный вывод.

В самом деле, при рыхлении грунта происходит нарушение капиллярных связей. Таким способом мы разрушаем капиллярную систему верхнего слоя почвы, через которую подземные пары беспрепятственно уходили в атмосферу.

При рыхлении искусственным путем производится задержка пара. Только по этой причине в почвах происходит накапливание влаги. Кроме этого, увлажнение разрыхленного грунта можно интенсифицировать, если почву укрыть гидроизоляционной пленкой. И это произойдет несмотря на то, что мы фактически произведем изоляцию грунта от атмосферной влаги. Таким способом можно увеличить влажность почв в несколько раз. Кстати, в некоторых местах почва под пленкой увлажнится до такой степени, что превратится в грязь. В пустынях таким способом можно получить чистую воду.

А что же говорит ученый мир о взаимодействии гидросферы и атмосферы?

Доктор географических наук Н.Ф.Глазовский в своей статье «Аральский кризис» («Природа», 1990, № 10, с.15) также признает конденсацию атмосферных паров в грунтах. Он утверждает: «Из-за уменьшения влажности воздуха в приморских районах уменьшилась конденсация влаги в песчаных массивах Приаралья, а значит, ухудшились условия питания грунтовых вод и обеспеченность влагой пустынной растительности».

\071\

В.И. Славин однозначно утверждает, что движение влаги в пустыне в летний период существует только в одном направлении: «Сухой воздух пустыни вызывает огромную испаряемость влаги, превышающую годовую норму осадков в 10—15 раз» [27, с.46|.

Так что атмосферные осадки не являются первопричиной формирования климата в том или ином регионе или климатической зоне. Его формирует только подземная гидротермодинамическая система. Ученый мир утверждает обратное. К примеру, еще одно явление. В северной части Сахары под песками пустыни находится грандиозный бассейн напорных вод, площадь которого достигает 700 тыс. км2, а мощность водоносного гидрогоризонта достигает 500 м. И уже сейчас некоторые африканские страны, в частности Ливия, разрабатывают проекты их использования для сельскохозяйственных и промышленных нужд в гигантских масштабах (какие последствия могут возникнуть при их использовании и в каких масштабах, у меня нет четкого представления ввиду отсутствия информации, а последствия могут быть огромные - значительное увеличение самой пустыни).

Артезианский бассейн-океан имеется в Австралии. Его назвали большим бассейном. Он действительно велик и занимает 1736 тыс. км2. Богата артезианскими бассейнами Восточная Европа, среди крупнейших можно назвать Днепровско-Донецкий, Подмосковный, Прибалтийский. Имеются такие бассейны в горных и предгорных районах Кавказа, Карпат, в Средней Азии — по площади они небольшие, но очень водообильные (Ферганский, Чуйский).

Из выше перечисленных подземных бассейнов в данный момент мы будем рассматривать только бассейны пустынь. Они помогут нам установить причину образования на континентах сухого (пустынного) климата и определить главные климатические факторы на той или иной территории материка. Поняв эти процессы, мы сможем построить модель климата нашей планеты.

В данный момент нам необходимо установить самую сущность и выявить причинную связь изменения климата на Земле.

Мы уже знаем, что пополнение подземных пресноводных гидрогоризонтов водой идет за счет подземных паров. Под песками на определенной глубине имеются гидрогоризонты разнообразных вод (химическую характеристику и классификацию подземных вод дал в своих трудах В.И. Вернадский), от соленых и рассолов до сверхчистых вод. В пустынях под песками имеются пресные воды в больших количествах, но влажность климата данных территорий минимальна. В чем дело?

А причина состоит в том, что основная масса пара конденсируется в грунтах на некоторой глубине (разрушена верхняя кон-

\072\

денсационнан система). Такая конденсационная вода не может пробиться свободно на поверхность в виде множества родников, а накапливается в рыхлых или в между пластовых отложениях. И таким образом образуются артезианские гидрогоризонты пресных вод. Как вы сами знаете, они находятся под давлением.

Величина давления зависит от ряда причин. Пока нет необходимости их рассматривать.

Артезианские гидрогоризонты имеют свою систему разгрузки, по она сильно затруднена. Такие условия конденсации и разгрузки в дальнейшем мы будем называть средней гидродинамической зональной конденсацией (СГЗК), являющейся условием образования пустынного климата. В зависимости от расположения гидронепроницаемых барьеров воды СГЗК могут выходить и на поверхность.

История одного геологического события, перехода одного из регионов на полупустынные и пустынные условия, описана О. Торчинским в журнале «Наука и религия» (1990, № 4, с.11). Суть ее такова; «Более половины Раджастхана, штата на северо-западе Индии, занимает пустыня Тар. Здесь, в царстве песков, обычным транспортом является верблюд, а самым большим сокровищем — вода. И немногочисленные реки здесь не географическая данность, а дар с небес.

Вот пробивает себе дорогу небольшая речушка, которую свободно переходит вброд любой буйвол. Вконец обессилев, она пропадает в раскаленных песках. Но у этой струйки воды гордое имя Сарасвасти. Имя великой богини, супруги творца Вселенной Брахмы... Сарасвасти была богиней великой реки, имя се на санскрите и означало «богатая водой», «относящаяся к воде».

В древнейшем собрании священных гимнов «Ригведе» (конец II — начало 1 тысячелетия до н.э.). Сарасвасти как главной, наиболее почитаемой реке посвящены целых три гимна! Она описывается как стремительная, полноводная, благодатная река, дающая людям пищу, жизненную силу, потомство. Она течет с великой горы к морю и превосходит все другие реки, круша вершины гор... Как мало вяжется это восторженное описание с сегодняшней речушкой, теряющейся в песках. Куда девалась прекрасная, полноводная Сарасвасти?..

Индийский ученый, геоморфолог Бимал Гхош доверился древней истории. Он решил найти таинственную реку. В 1979 году под его руководством группа специалистов из Института но исследованию центральных засушливых зон (город Джодхпур, штат Раджастхан) начала свою работу. В конце 1987 года ученые выступили с сообщением: под горячими песками Раджастхана они обнаружили гигантскую подземную реку, великую Сарасвас-

\073\

ти из гимнов «Ригведы». В течение тысячелетий она неоднократно меняла свое русло и направление и в конце концов ушла пол землю... Ученые пробурили в пустыне 30 скважин, и каждая давала в час от 2 до 40 тысяч литров прекрасной пресной воды.

...В «Ригведе» говорилось, что Сарасвасти течет в сторону моря с великой горы. Исследования показали, что в древности она действительно начиналась в районе Гималаев. Древний миф оказался точным даже в деталях».

В этой статье объяснена также причина перехода реки на такой режим работы. И я настоятельно всем советую с этим материалом познакомиться. Это поможет лучше понять работу ноосферы. В древних писаниях (материалисты их называют мифами) нет ложно описанных событий. А вот современные научные работники постоянно искажают эти исторические данные.

Бывают случаи, когда определенное количество подземного пара более интенсивной струи имеет возможность конденсироваться в верхних слоях грунта. Естественно, в таких местах пустыни образуются небольшие райские оазисы или целые зеленые зоны с многочисленными озерами прохладной воды. В Африке и на полуострове Индостан можно найти множество таких мест.

Условия, при которых конденсация подземных паров происходит в самых верхних слоях грунта и в атмосфере, а конденсационная вода дренируется долинами, оврагами и речными системами, мы будем впредь называть конденсацией верхней гидротермодинамической зональности. Эта система является причиной сырого климата, естественно, при ее достаточной мощности.

Есть места в пустыне, где пары беспрепятственно проходят все слои грунта и уходят в атмосферу, но в мизерных количествах. Как правило, на таких площадях произрастают растения с хорошо развитой корневой системой, т.е. со специальной системой улавливания этого пара. В вечернее время на их листьях может появиться даже роса.

На основании такого небольшого анализа можно сделать вывод, что подземная гидросистема при переходе с верхней конденсационной гидродинамической зональности на среднюю приводит к изменению климата на данной территории. Именно вновь образовавшаяся конденсационная система (средняя) экранирует верхнюю. По этой причине верхние слои грунта и атмосфера лишены значительной части влаги. В таких случаях земля быстро иссушается и плодородный слой исчезает. Этому способствует ветровая эрозия, быстро обнажаются пески, которые при достижении определенной влажности (сухости) начинают перемещаться.

\074\

В европейской части России пески не передвигаются лишь по той причине, что они достаточно увлажнены за счет осадков, т.е. влаги других рядом лежащих мощных гидросистем. Верхние слои грунта увлажняются за счет перераспределения влаги через осадки.

Эти пески — своего рода точечные негативные очаги — существенного влияния на климат не оказывают. К тому же они полуоткрыты, т.е. полупроницаемы для паров воды. Эти пески, как правило, лежат на особо глинистых или грязеилистых подстилающих основаниях. Эти основания в некоторой степени являются экраном и тормозят проход паров. Обычно такие местности богаты родниками с холодной водой. Как правило, они обладают целебными свойствами. Такие местности еще богаты болотами. Это нормальное явление. Осушение любого болота есть тягчайшее преступление против природы.

Пока в относительно нормальных условиях находится территория Восточной Европы, северные районы Северной Америки (Канада), Южная Америка и восточные части Африки.

Загубленные человеком (смертельно больные) земли - - это земли Ближнего Востока, центральные и северные районы Африки, земли Средней Азии, все земли Западной Европы и Северной Америки (США и Мексика). Скоро именно эти районы будут освобождаться от главного виновника своей трагедии - человека.

Читатель может с осторожностью отнестись к утверждению, что распределение влаги между зонами или водоразделами осуществляется через атмосферные осадки на небольших расстояниях, но это факт. На эту тему имеются работы советских ученых, в частности академика Е.К. Федорова. В этих работах доказано, что из облака выпадает гораздо больше воды, чем в нем содержится, иногда в 40 раз.

Он это объясняет тем, что облако представляет собой не «резервуар» с определенным запасом воды, изолированный от окружающего пространства, а скорее что-то вроде насоса или «перегонного куба», который непрерывно «засасывает» водяной пар из вовлекаемых им восходящих потоков воздуха, заставляет этот пар конденсироваться и затем снова отдавать образовавшуюся воду на землю. Таким образом, эта работа также подтверждает перераспределение влаги через облака на некоторое расстояние.

Если вы наблюдательны, то, наверное, видели, а если нет, то будет возможность увидеть, как 'В летние, очень жаркие дни прямо на ваших глазах из облака образуется грозовая туча. В этот момент у людей можно услышать такие возгласы: «Ох, как парит — дождь будет!» — и тому подобное. Такая туча, как пра-

\075\

вило, обрадует вас ливневым дождем и обязательно ярко выраженной, даже двойной радугой.

Если это произойдет в мае, то урожайность зерновых будет максимальной, а если в начале июня — то овощных и кукурузы. Так что земледельцы этот дождь долго будут вспоминать.

Остановимся несколько подробнее на роли циклонов. Они являются главным источником увлажнения крупных регионов, но не отдельных их участков.

Объясню попроще. Циклоны могут проходить над данной местностью, но осадки выпадают не всегда. Но если данная территория (ее подземная гидросистема) даст дополнительный подток пара, то обязательно выпадет дождь. Лес всегда дает большое испарение влаги в любую погоду, по этой причине лесные насаждения всегда вызывают дополнительные атмосферные осадки. Есть много частных факторов, которые вызывают интенсивность осадков в данной зоне, но мы их пока рассматривать не будем, так как они входят в компетенцию естествознания, а мы данный материал рассматриваем в рамках геологии.

Очень интересные события произошли в начале марта 1989 г. в Австралии — самом засушливом материке Земли. Необычайной силы ливневые дожди охватили почти весь континент. Давно пересохшие ручьи превратились в потоки шириной 20 км. В пустынных и полупустынных районах образовались новые озера (обратите внимание, атмосферные осадки не вошли в пески, а образовали реки и озера).

Сотрудники Метеорологической службы Австралии в Мельбурне дали заключение: «Такое катастрофическое наводнение произошло вследствие сочетания ряда климатических факторов (сходных с теми, которые вызвали аналогичное, но менее масштабное бедствие в 1956 и 1974 гг.). Еще в конце февраля - самом начале марта на всем материке наблюдалось неуклонное повышение влажности воздуха в сочетании с необычайно высокими температурами. Установилось аномально низкое давление. Все это совпало с неожиданным смещением в Северную Австралию внутритропической зоны конвергенции, вследствие чего область низкого давления переместилась в обычно засушливые центральные районы материка, где и образовалась чрезвычайно интенсивная облачность».

Накопление всех этих метеорологических факторов было замечено службами еще за 2—3 недели до события («Природа», 1990, № 1,с.И6).

Хорошо было бы иметь и заключение геологов о гидрологической обстановке до события. Но тем не менее это сообщение позволяет сделать вывод, что в Австралии произошла разрядка

\076\

подземной энергии огромного масштаба за небольшой период. Вся энергия ушла на выработку пара. Затем в огромных количествах этот пар был выброшен в атмосферу, где и произошла его конденсация.

Разрядка энергии произошла, я бы сказал, в приемлемой форме и с минимальным ущербом для населения. Могла произойти разрядка в гораздо худших, катастрофических формах (в каких именно, вы ознакомитесь ниже).

Из этого случая можно сделать второй вывод: на работу подземных конденсационных гидродинамических зон и выпадение атмосферных осадков влияет и количество пара, идущего снизу за единицу времени.

Доктор географических наук Ал.А. Григорьев обратил внимание на необычное явление, обнаруженное с метеорологических спутников: прямолинейные разрывы в облаках. Они встречаются, по его сообщению, как над сушей, так и над морями и океанами и тянутся на десятки, а иногда на сотни километров. Один из самых крупных облачных разрывов был выявлен по космическим снимкам в районе Уральских гор.

Анализируя этот факт, Ал.А.Григорьев пришел к такому заключению: «С природой облачности и атмосферных процессов их образование никак не связано. Отчетливой выраженной связи между разрывами в облаках и неравномерностями рельефа Земли также не наблюдается. Вместе с тем установлена их территориальная приуроченность к областям крупных разломов в горных породах. «Трещины» в облаках обычно располагаются над расколами горных пород. Так, например, облачный разрыв вблизи Урала располагается над давно известным геологам Уральским разломом, который простирается на многие согни километров».

Ученый делает такое предположение: «Известно, что крупные разломы в горных породах уходят глубоко под поверхность Земли. Через них, как через вулканы, Земля «дышит». В районах нефтяных бассейнов через крупные разломы происходит миграция к поверхности газов, сопутствующих нефти.

Может быть, именно газами и разгоняются облака над разломами? Однако сам факт связи облачных разрывов с крупными трещинами в горных породах на суше и даже под водой, на мелководьях не вызывает сомнения» («Энергия», 1987, № 10).

Есть много других сообщений в научной литературе, которые так или иначе подтверждают факт, что все атмосферные явления формируются и управляются внутриземными процессами.

\077\