С. Я. Маршака Выпуск 3: "Русское изобразительное искусство XIX века" историческое прошлое нашей Родины в изобразительном искусстве рекомендательный указатель

| Вид материала | Указатель |

- Русское искусство XIX начала XX века, 325.92kb.

- Временные границы романтизма, 34.08kb.

- Умк изобразительное искусство 8 класс ● Программно методические материалы 5-9 классы., 77.89kb.

- Mos90 1 630091, Новосибирск, Коммунистическая, 77, оф., 350kb.

- Художественное направление в изобразительном искусстве, 123.32kb.

- Взаимодействие и синтез художественных моделей Востока и Запада в искусстве фарфора, 878.3kb.

- Программа изобразительное искусство и технология ( интегрированный курс), 219.54kb.

- Программа минимум кандидатского экзамена по специальности 17. 00. 04 -«Изобразительное, 350.27kb.

- Программа тура: Понедельник Свободный день. Возможно, заказать экскурсию на выбор:, 104.01kb.

- Рабочая программа учебного курса Изобразительное искусство в 7а классе основного общего, 302.46kb.

1 2

Национальная детская библиотека Республики Коми

им. С. Я. Маршака

Выпуск 3: "Русское изобразительное

искусство XIX века"

историческое прошлое

нашей Родины

в изобразительном

искусстве

рекомендательный указатель

Сыктывкар

2006

91.9: 85.143(2)

И 90

Составители

Надежда Борисовна Некрасова,

Екатерина Николаевна Удоратина

И 90 Историческое прошлое нашей Родины в изобразительном искусстве: рек. указатель. Вып. 2. Русское изобразительное искусство XVIII века / сост. Н. Б. Некрасова, Е. Н. Удоратина. – Сыктывкар, 2005. – 44 с., ил.

91.9: 85.143(2)

На обложке: О.А. Кипренский. Портрет поэта. 1827 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва

К читателю

Оживлённая общественная жизнь, патриотический подъём периода Отечественной войны 1812 года обусловили особую значимость тех прогрессивных тенденций, которые нашли своё отражение в художественной культуре России начала XIX столетия.

Цель рекомендательного указателя "Историческое прошлое нашей Родины в изобразительном искусстве" – помочь в изучении истории русского изобразительного искусства. Первый выпуск этого указателя "Русское изобразительное искусство XI – XVII вв." был издан в 2003 г., второй – "Русское изобразительное искусство XVIII в." – в 2005 г. Данное издание является третьим выпуском указателя. Предполагается также ещё один выпуск: четвёртый – "Изобразительное искусство XX в."

Структура пособия. После обращения "К читателю" следует основная часть, в которой представлены общие сведения по истории искусства XIX в., рассказано о тенденциях развития живописи в данный период. В конце статьи даётся рекомендательный список книг, статей об изобразительном искусстве XIX столетия, расположенных в алфавитном порядке. Далее читатель сможет узнать о наиболее известных художниках XIX в. – Кипренском, Брюллове, Венецианове, Федотове, Шишкине, Репине, Сурикове, Васнецове, в творчестве которых наиболее полно и ярко нашли отражение черты эпохи. Материал расположен в хронологическом порядке. По каждой персоналии предлагается библиографический список литературы.

Чтобы читатель как можно полнее представил того или иного мастера, в издании помещены иллюстрации, ярко характеризующие его живописную манеру. Благодаря этому выпуску любители искусства расширят свои знания по истории отечественного изобразительного искусства.

Указатель адресован преподавателям и учителям, студентам и учащимся старших классов школ, гимназий, лицеев и колледжей, изучающих "Мировую художественную культуру", и всем тем, кто интересуется искусством и русской культурой.

Русское изобразительное искусство XIX века

Искусство ХIХ в. делят обычно на два больших периода, соответствующих первой и второй половинам столетия. Неоднородные по идейным и формальным поискам, эти этапы фиксируют лишь самые общие отличия художественного мировосприятия каждой из эпох.

XIX столетие в России началось с дворцового переворота. В 1801 г. в Михайловском замке в Петербурге был убит император Павел I. Вера в просвещённого монарха, надежды на социальные преобразования связывались с сыном Павла – молодым императором Александром I (1801 – 1825), однако они не оправдались.

Очень многое в русском искусстве этого времени было связано с событиями Отечественной войны 1812 года.

В XIX веке петербургская Академия художеств оставалась центром творческой жизни страны. Общественный подъём национального самосознания, вызванный войной с Наполеоном, которая угрожала самому существованию русского государства, способствовал демократическому развитию искусства. Нередко художники изображали героями произведений людей из народа, и Академия поддерживала патриотические устремления. Такова картина "Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году" (ок. 1810). Её автор – видный русский живописец Андрей Иванов (1775 – 1848) - использовал эпизод из истории, рассказанной летописцем Нестором о юноше, который пробрался через стан врагов и предупредил русское войско об осаде Киева. Оригинальность выбранного сюжета заключается в том, что мастер прославил не князя, не военачальника, но простолюдина, само имя которого даже не известно.

Однако не историческая картина, а портрет был в это время самым распространённым жанром. Здесь вклад русского искусства в мировую сокровищницу особенно велик.

В русской живописи ещё с конца XVIII века продолжало развиваться изображение интерьера и природы. Пейзажная живопись имела заметные реалистические завоевания уже в первой половине века. В 1820 – 1830-х годах в творчестве Сильвестра Щедрина, Михаила Лебедева и некоторых других воспитанников Академии художеств утверждалось в правах непредвзятое отражение природы, свободное от заранее заданных правил и условных атрибутов красоты пейзажа. Щедрин является первым русским художником- маринистом, прославившим своими произведениями отечественное искусство в Европе.

Традиции жанра подхватил и блистательно развил Иван Айвазовский, крупнейший живописец ХIХ века.

Во второй половине ХIХ века направление критического реализма, которое уже ранее утвердилось в русской литературе, провозгласившей необходимость не только объяснения жизни, но и её оценки, приобрело ведущее значение в отечественной живописи. Демократизации искусства способствовали освободительное движение в России и отмена крепостного права. Уход из Академии художеств в 1863 году четырнадцати выпускников в знак протеста против академических догм положил начало борьбе с официальным искусством. Образование в Петербурге Артели художников, а с 1870-х годов более широкого объединения, Товарищества передвижных художественных выставок, во многом определило путь дальнейшего развития русского искусства.

На рубеже двух веков сталкиваются прошлое и будущее. В русской живописи признаки этого появились уже в 1880-1890-х годах. Именно тогда они стали заметны в творчестве Михаила Нестерова (1862 – 1942). "Видение отроку Варфоломею" (1889 – 1890) явилось тем крупным произведением, что привлекло внимание к художнику и вызвало споры. Старым передвижникам картина резко не нравилась, ведь для них ценен был реализм рассказа и бытописания. Такие критики, как В. В. Стасов, не оказались готовыми к пониманию нового в искусстве. Даже удивительная поэтичность русского пейзажа, идущая от традиций Венецианова, была отмечена в картине не сразу, а лишь в начале 1900-х годов на страницах "История живописи" А. Н. Бенуа.

Выдающейся заслугой искусства ХIХ столетия явилось органическое единство правдивого и актуального содержания сюжетов и чёткого оформления как действия в композиции, так и самого композиционного решения, глубокая психологичность образов и гармония колористики. Самые крупные мастера видели свою задачу в борьбе за идейность искусства, решительно выступали против казённого академического псевдоклассицизма и обывательского натурализма.

Библиография

- Алленов, М. М. Русское искусство XIХ – начала ХХ века // Русское искусство X – начала ХХ века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, Л. И. Лифшиц. – М., 1989. – С. 257-473 : цв. ил.

- Балакина, Т. И. Культура предреформенной России (первая половина XIX века) // Мировая художественная культура. Россия IX - XIX века / Т. И. Балакина. – М., 1997. – Разд. II , гл. IV. – С. 162-186 : ил.

- Балакина, Т. И. Культура пореформенной России (60 – 90-е годы XIX века) // Мировая художественная культура. Россия IX - XIX века / Т. И. Балакина. – М., 1997. – Разд. II , гл. V . – С. 187-222 : ил.

- Балакина, Т. И. "Серебряный век" русской культуры (конец XIX – начало ХХ века) // Мировая художественная культура. Россия IX - XIX века / Т. И. Балакина. – М., 1997. – Разд. II , гл. VI. – С. 223-248 : ил.

- Ветрова Г. // Русское искусство : дет. энцикл. / Г. Ветрова. – М., [между 1998 и 2003]. – С. 14-21, цв. ил.

- Волынский, Л. Н. Лицо времени : книга о русских художниках : [о Кипренском, Брюллове, Крамском, Перове, Саврасове, Репине, Сурикове, Ярошенко, Поленове, Левитане, Серове, об истории создания картин]. – 4-е изд. – М. : Дет. лит., 1982. – 238 с., ил., 7 л. ил.

- Девятнадцатый век : [о рус. живописи XIX века] // Три века русской живописи / сост. О. Чехонин, С. Чехонина. – СПб., 1994. – С. [52-201] : цв. ил.

- Дмитриева Н. А. Русское искусство XVIII века // Краткая история искусств. Вып. 2. / Н. А. Дмитриева. – 3-е изд., доп. – М., 1991. – С. 267-309 : ил.

- Жукова, Л. М. Азбука русской живописи / Л. М. Жукова. – М. : Белый город, 2004. – 140 с. : ил. – (Моя первая книга).

- Краснов, Н. В. Русское искусство 19 – начала 20 века // Беседы по искусству в средней школе / Н. В. Краснов. – М., 1970. – С. 57-130.

- Островский, Г. С. Русская живопись второй половины ХIХ века // Рассказ о русской живописи / Г. Островский. – 2-е изд. – М., 1989. – Ч. 3. – С. 149-258, ил.

- Петров-Стромский В. Ф. Искусство первой половины XIX века // Тысяча лет русского искусства : история, эстетика, культурология / В. Петров-Стромский. – М., 1999. – Гл. 10. – С. 171-223.

- Петров-Стромский В. Ф. Искусство второй половины XIX века // Тысяча лет русского искусства : история, эстетика, культурология / В. Петров-Стромский. – М., 1999. – Гл. 11. – С. 224-257.

- Петров-Стромский В. Ф. Искусство 1890-х годов // Тысяча лет русского искусства : история, эстетика, культурология / В. Петров-Стромский. – М., 1999. – Гл. 12. – С. 258-276.

- Платонова, Н. И. Романтизм в России // Искусство : энцикл. / Н. Платонова. – М., 2002. – С. 98-99 : ил.

- Платонова, Н. И. Русские передвижники // Искусство : энцикл. / Н. Платонова. – М., 2002. – С. 104-107 : ил.

- Платонова, Н. И. А. А. Иванов и его картина // Искусство : энцикл. / Н. Платонова. – М., 2002. – С. 100-101 : ил.

- Пути реализма. XIX век // Шедевры русской живописи в музеях СССР : альбом / авт.-сост. Т. В. Ильина. – Л., 1989. – С. 122-181 : ил.

- Переоценка ценностей. Конец XIX – начало ХХ века // Шедевры русской живописи в музеях СССР : альбом / авт.-сост. Т. В. Ильина. – Л., 1989. – С. 182-181 : ил.

- Русская живопись XVIII века // Путеводитель. Древнерусское искусство. Искусство XVIII века и первой половины XIX века. – М., [1968]. – С. 68-127 : ил.

- Русская живопись XVIII века // Популярная история русской живописи / автор-сост. Е. А. Конькова. – М., 2002. – С. 74-200 : ил, цв. ил.

- Рябцев Ю. С. История русской культуры : художественная жизнь и быт XVIII - ХIХ вв. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 431 с., 32 с. ил. : ил.

- Толстая Н. Живопись первой половины XVIII века : [об И. Н. Никитине, А. М. Матвееве, А. П. Антропове и др.] // Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII - ХХ веков. – М., 1999. – С. 184-187 : ил.

- Шер, Н. С. Рассказы о русских художниках. – М. : Детская литература, 1966. – 397 с. : ил.

- Шумова М. Н. Русская живопись середины ХIХ века. – М. : Искусство, 1984. – 240 с. : ил.

- Яковлева, Н. А. Русская историческая живопись : детская энцикл. – М. : Белый город, 2000. – 64 с. : ил. – (Русское искусство).

Орест Адамович Кипренский

(1782 – 1836)

Внебрачный сын крепостной крестьянки и помещика Дьяконова, Орест Адамович Кипренский родился в 1782 г. в Ораниенбаумском уезде под Петербургом. Вскоре его мать была выдана замуж за Адама Карловича Швальбе, служившего у Дьяконова дворецким. Он усыновил мальчика и дал ему отчество. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению откуда взялась фамилия Кипренский. Может быть, считают одни, прозвище богини любви Афродиты – Киприда – намекало на связь матери Кипренского с Дьяконовым? Другие предполагают, что фамилия художника, данная ему при получении вольной, происходит от слова "кипрей" – растения, широко распространённого в местах, где он родился.

Шести лет от роду Ореста отдали в воспитательное училище Академии художеств. Он подавал большие надежды и, закончив училище, был принят в Академию. К конкурсу на получение Большой золотой медали в 1805 г. Кипренский представил картину "Дмитрий Донской на Куликовом поле". Это была типичная для Академии композиция на историческую тему, написанная в классицистическом, несколько театрализованном стиле. Орест получил высшую награду и право на пенсионерскую поездку за границу. Однако её пришлось отложить на одиннадцать лет – в Европе бушевала война с наполеоновской Францией.

Несмотря на увлечение исторической живописью, Кипренский известен, прежде всего, как выдающийся портретист. Орест начал писать портреты ещё в стенах Академии, хотя "Альма-матер" не очень-то жаловала этот жанр.

Портрет отчима художника, Адама Карловича Швальбе (1804) – одно из ранних творений мастера, однако его отличает удивительно зрелое живописное искусство. Свободно и виртуозно написана голова пожилого человека. Тёмная шуба и полумрак фона ярче оттеняют освещённое лицо и руку. Упрямый взгляд из-под нахмуренных бровей, крепко сжатая в кулаке рукоять тяжёлой трости, - всё выдаёт властный, твёрдый характер.

После окончания Академии уже ничто не мешало её выпускнику заниматься портретной живописью. Один за другим из-под кисти Кипренского появляются на свет мужские, женские, детские портреты. Некоторые из них признаны подлинными шедеврами и вошли в сокровищницу русской живописи. Например, портрет полковника Евграфа Владимировича Давыдова (1809), героя войны с Наполеоном. Портрет Давыдова размером напоминает парадный, но характер образа в нём совершенно иной. Офицер стоит, облокотясь на садовую ограду. Лучи света, тревожно озаряющие фигуру и вспыхивающие на алом, золотом и белом цветах мундира, создают определённый настрой, за спиной военного в таинственном полумраке сад и край неба с тяжёлыми клубящимися тучами. Крепкая фигура таит сдержанную мужскую силу, рука полковника легко и привычно лежит на эфесе палаша. Энергию и отвагу более всего выражает лицо. В нём удивительно органично слились поэтическое размышление и взволнованность.

Кипренский создал немало портретов деятелей русской культуры, и, конечно же, самый известный среди них – пушкинский. Он был написан по заказу Дельвига, лицейского друга поэта, в 1827 г. Современники отмечали удивительное сходство портрета с оригиналом. Александр Сергеевич запечатлён художником в момент вдохновения, когда его посетила поэтическая муза. Пушкин, очень довольный работой художника, посвятил ему следующие строки:

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз…

После смерти Дельвига Пушкин купил портрет у его жены и повесил в своём рабочем кабинете. Замечательный гравёр Уткин сделал с него гравюру, ставшую достоянием тысяч почитателей таланта поэта. Пушкин пожелал приложить этот гравированный портрет к своему собранию сочинений, первый том которого вышел в 1836 г. В том же году Кипренского не стало.

Смерть настигла художника во время его второй поездки в Италию. Последние годы многое не ладилось у прославленного живописца. Начался творческий спад. Незадолго до смерти его жизнь омрачило трагическое событие: по свидетельству современников, художник был ложно обвинён в убийстве и боялся выходить из дома. Даже женитьба на своей воспитаннице итальянке не скрасила его последних дней.

Мало кто оплакивал русского живописца, умершего на чужбине. Среди немногих, по-настоящему понимавших, какого мастера потеряла отечественная культура, был художник Александр Иванов, находившийся в ту пору в Италии. В те печальные дни он писал: Кипренский "первый вынес имя русское в известность в Европе".

Библиография

- Алпатов, М. Кипренский и портрет начала XIX века // Немеркнущее наследие / М. Алпатов. – М., 1990. – С. 207-216.

- Алпатов, М. Орест Кипренский // Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика : кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 3. Русское искусство. Советское искусство / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1989. – С. 107 : ил.

- Алянский, Ю. Тайна знаменитого портрета // Рассказы о русском музее / Ю. Алянский. – М., 1987. – С. 200-208.

- Байрамова, Л. "Волшебник милый" : [рассказ о художнике О. А. Кипренском] / Л. Байрамова // Берегиня дома твоего. – 2001. – № 2. – С. 51-58.

- Бочаров И. Н. Кипренский / И. Н. Бочаров, Ю. П. Глушакова. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 365 с. : ил. – (ЖЗЛ ; Вып. 710).

- Егоров О. Г. Автопортрет как дневник живописца : четыре автопортрета О. А. Кипренского / О. Г. Егоров // Школа. – 2000. - № 6. – С. 52-66.

- Иванов, А. Б. "Волшебник милый" : [об О. А. Кипренском] // Рассказы о русских художниках / А. Б. Иванов. – М., 1988. – С. 68-79.

- Кипренский Орест Адамович // Русские художники : энцикл. слов. – СПб., 2000. – С. 261-264 : цв. ил.

- Кислякова И. В. Орест Кипренский. Эпоха и герои : альбом / авт.-сост. И. В. Кислякова. – 2-е изд., доп. – М. : Изобразит. искусство, 1982. – 142 с. : ил.

- // Энциклопедия русской живописи / под ред. Т. В. Калашниковой. – М., 2000. – С. 44-45 : ил.

- Липовецкая, Н. Особенности романтизма в русской живописи. Орест Кипренский : урок для 10 класса // Искусство (ПС). – 2000. – № 44. – С. 5.

- Михайлов К. В. Орест Адамович Кипренский 1782 – 1836. – Л. : Худож. РСФСР, 1986. – 96 с. : ил.

- Мороз, Н. Безрассудный Орест : Орест Кипренский // Пионер. – 2000. - № 8. – С. 15.

- Невелева, С. Орест Кипренский. Романтик / С. Невелева // Весь мир. – 2002. – № 2. – С. 121-124.

- Орест Кипренский : русский художник (1782 – 1836) : [24 марта – 215 лет со дня рождения] // Календарь " Знаменательные даты – 97". – М., 1996. – С. 80-81.

- Орест Адамович Кипренский // 50 кратких биографий мастеров русского искусства. – Л., 1970. – С. 64-69 : ил.

- Островский Г. С. Загадка одного портрета // Перед загадками старых картин / Г. С. Островский. – М., 1965. – С. 47-74.

- Паустовский К. Г. Кипренский : (из повести "Орест Кипренский"). – М. : Дет. лит., 1985. – 59 с. : ил.

- Паустовский К. Орест Кипренский // Лавровый венок / К. Паустовский. – М., 1985. – С. 260-293.

- // Этюды об изобразительном искусстве : кн. для учащихся / сост. Н. И. Платонова, В. Ф. Тарасов. – 2-е изд. – М., 1994. – С. 137-140.

- Портрет Пушкина : [о картине Кипренского] // С веком наравне. Т. 1. – М., 1966. – С. 14-15.

- Порудоминский В. И. Зал 10 // Первая Третьяковка : рассказы / В. Порудоминский – М., 1979. – С. 34-42 : цв. ил.

- Черкашина, Л. "Себя как в зеркале я вижу" : к истории создания портрета А. С. Пушкина кисти Ореста Кипренского / Л. Черкашина // Лазурь. – 2002. – № 4. – С. 10-14.

- Ямщиков, С. Образ гения : О. Кипренский / С. Ямщиков // Детская роман-газета. – 2004. – № 6. – С. 12-13.

Алексей Гаврилович Венецианов

(1780-1847)

Новые пути в русском искусстве прокладывает Алексей Гаврилович Венецианов. Семейное предание гласило, что род Венециановых происходил из Греции. Алексей Гаврилович родился в 1780 г. в семье небогатого московского купца. Рисовать начал рано. Среди товаров, которые продавал его отец, упоминаются "очень хорошие разные картины, сделанные сухими красками (пастелью), в золотых рамах за стеклами, за весьма умеренную плату". По всей видимости, это были работы пятнадцатилетнего Алексея. Однако профессионально художник начал работать значительно позже.

Окончив один из пансионов в Москве, Алексей поступил на службу чертежником-землемером. В самом начале XIX века будущий живописец переехал в Петербург, видимо, желая быть поближе к Академии художеств и первоклассному музею живописи – Эрмитажу. В Академию, правда, 20-ти летнему юноше поступить было поздно, зато ничто не мешало копировать картины в Эрмитаже. В Петербурге Венецианов брал уроки у прославленного портретиста Боровиковского.

В одном из залов русского музея висит портрет: мужчина средних лет, в очках, с палитрой и кистью в руках. Это автопортрет Венецианова, написанный им в 1811г. В этом же году получил звание академика живописи. В 1815-м он женился и купил небольшое имение Сафонково, бывал там наездами, а спустя несколько лет оставил службу и уехал в деревню на постоянное жительство.

Однако мало кто из деятелей русской культуры решался навсегда поселиться в деревне, сделать её постоянным источником творческого вдохновения. Будучи от рождения городским жителем, Венецианов первым среди художников открыл для себя и для зрителей богатый и самобытный мирт русской деревни. У него сложились добрые отношения с крестьянами.

Первое "деревенское" полотно художника – "Гумно" – проявилось в начале 20-х годов. Живописец блестяще справился с трудной задачей перспективного построения интерьера. Не случайно Венецианов считался одним из лучших мастеров перспективной живописи своего времени. Сам царь Александр I купил за три тысячи рублей "Гумно". Другую картину – "Утро помещицы" – он принял в дар. Именно она стала первой в галерее произведений русских художников, учрежденной при Эрмитаже.

Пройдет время, и Бриллиантовую комнату Зимнего дворца украсит венециановское полотно "Очищение свеклы"… Наверное, трудно придумать более нелепое соседство: картина, изображающая крестьян, занятых обработкой овощей, и Императорские коронационные регалии. Приобретение венециановских полотен было для царя, скорее данью входящей в моду крестьянской теме, нежели признанием больших живописных заслуг художника.

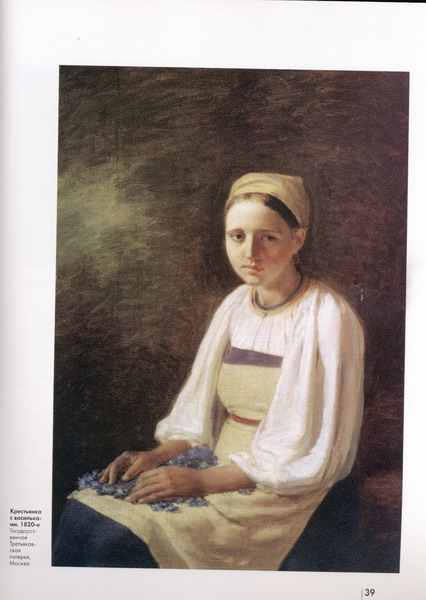

Венецианов не только открыл в русской живописи крестьянскую тему. Он первым среди русских художников показал на своих полотнах красоту родной природы. Во многих работах живописца природа и человек неразделимы. Самые свои знаменитые работы – "Сенокос", "На пашне. Весна", "На жатве. Лето", "Крестьянка с васильками" – художник создает в 20-е годы. Это был пик его творчества. Никто в русском искусстве не сумел показать крестьянскую жизнь и труд крестьян с такой любовью и так поэтично, как Венецианов. Он создал целую галерею портретов крестьян. Это было ново для русской живописи. По мнению искусствоведов, художник первым в истории русской живописи "метко схватил и воссоздал русский народный тип".