Красная книга

| Вид материала | Книга |

- Красная книга, 61.68kb.

- А. С. Велидов (редактор) Красная книга, 7398.72kb.

- Тема: Красная книга. Твоя Красная книга. Невидимые нити. Цели, 461.18kb.

- Методическая разработка внеклассного мероприятия для 2 класса «ты береги нас, береги!», 135.82kb.

- Список мсоп красная Книга фактов опубликована впервые в 1963 году, 40kb.

- «Красной книге», 31.74kb.

- Список видов млекопитающих, занесенных в красную книгу мурманской области, и видов,, 1676.12kb.

- 11 апреля 1919 года основан первый в стране астраханский государственный заповедник, 39.08kb.

- Федеральное агентство по рыболовству, 102.49kb.

- Урок природоведения на тему: "Планета заболела", 67.45kb.

Растительный покров. Растительность территории отличается пестротой и мозаичностью. Здесь

на небольшой площади пред-ставлены самые различные рас-тительные сообщества, характе-рные для Угловского района. Эта территория отличается также вы-сокой видовой насыщенностью -отмечено 410 видов высших сосудистых растений.

Сосновые леса отличаются сильной остепненностью, поляны представляют собой участки ковыльной и кустарниковой степи. На приподнятых местообитаниях с недостаточным увлажнением и бедными песчаными почвами развиты боры с сухим лишай-никовым покровом или редким остепенным травостоем, а иногда

124

на небольшой площади пред-ставлены самые различные рас-тительные сообщества, характе-рные для Угловского района. Эта территория отличается также вы-сокой видовой насыщенностью -отмечено 410 видов высших сосудистых растений.

Сосновые леса отличаются сильной остепненностью, поляны представляют собой участки ковыльной и кустарниковой степи. На приподнятых местообитаниях с недостаточным увлажнением и бедными песчаными почвами развиты боры с сухим лишай-никовым покровом или редким остепенным травостоем, а иногда

124

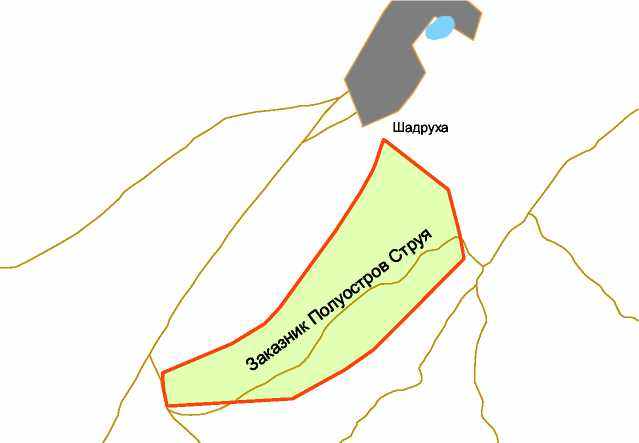

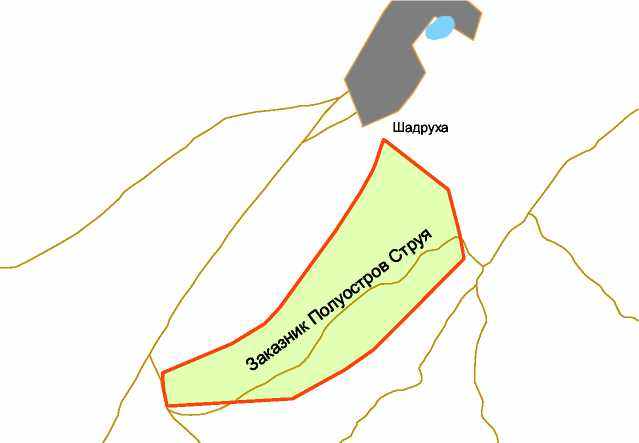

Заказник Полуостров Струя

(в ассоциациях мертвопокровного бора) отсутствует и эта скудная растительность.

Лишайниковые и мохово-лишайниковые боры характеризуются редким древостоем и негустым подлеском из караганы древовидной (Caragana arborescens). Средняя высота деревьев 15-20 м, средний возраст 100-120 лет. Прерывистый мохово-лишайниковый покров занимает 60-70 % поверхности почвы. Травостой редкий, но по сравнению с мертвопокровным бором представлен большим количеством видов. Для сообществ характерно наличие обнаженных песчаных участков и слоя хвои. Такие виды как осока низкая (Carex supina), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), вероника колосистая (Veronica spicata) - играют наибольшую фитоценотическую роль в составе травяного яруса.

В понижениях рельефа встречаются заболоченные луга, которые развиваются на торфяно-болотных солончаковых почвах и луговых солончаках. Водный баланс их складывается за счет талых весенних и грунтовых вод. В травостое преобладают: ячмень короткоостистый (Hordeum brevisubulatum), пырей ползучий (Elytrigia repens), осока шероховатая (Carex distans), встречается галофитное разнотравье -поджорожник Корнута (Plantago cornuti), горькуша горькая (Saussurea amara), млечник приморский (Glaux maritima), триостренник приморский (Triglochin maritimum), триполиум обыкновенный (Tripolium vulgare). Здесь встречаются краснокнижные виды - бузульник метельчатый (Ligulatia thyrsoidea), подмаренник туполистный (Galium ambliophyllum) (Красная книга Алтайского края, 2006).

На этой территории встречаются небольшие пятна солончаков, растительность которых представлена, в основном, зарослями сочных однолетних солянок: солерос европейский (Salicornia europaea), сведа рожконосная (Suaeda corniculata), встречаются и полусуккулентные виды с толстыми мясистыми или кожистыми листьями - кермек Гмелина (Limonium gmelinii), подорожник приморский (Plantago maritima), клоповник толстолистный (Lepidium crassifolium).

На открытых местах по вершинам и склонам песчаных грив представлены степные сообщества. Это наиболее ксерофитные варианты степей. Из полукустарничков здесь обычна полынь австрийская (Artemisia austriaca), а из травянистого разнотравья - зопник полевой (Phlomis agraria), астрагал яичкоплодный (Astragalus testiculatus), гвоздика ветвистая (Dianthus ramosissimus), эдификаторами являются ковыли волосатик (Stipa capillata) и Залесского (S. zalesskii). Количество видов на участке не превышает 20-25. Хорошо выражена синузия эфемеров и эфемероидов - бурачок пустынный (Alissum desertorum), гусиный лук Федченко (Gagea fedtschenkoana), вероника весенняя (Veronica verna). В подобных сообществах отмечены редкие для края виды - прострел Турчанинова (Pulsatilla turczaninovii), ирис Лоча (Iris loczyi), астрагал розовый (Astragalus roseus).

На склонах песчаных увалов распространены кустарниковые степи, состоящие из мезофитных и ксерофитных кустарников, образующих сплошные заросли в микрорельефных понижениях. Эдификаторная роль принадлежит таволге зверобоелистной (Spiraea hypericifolia), встречаются шиповники рыхлый (Rosa laxa) и колючейший (R. spinosissima), в травостое - зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), изредка ферула джунгарская (Ferula soongarica).

Понижения на опушке бора занимает болото. Древесный ярус представлен березой повислой (Betula pendula), травянистый - самыми различными видами осок, большие площади занимают заросли папоротника телиптериса болотного (Thelypterispalustris). На осоковых кочках встречаются орхидеи, два вида из которых - башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и ятрышник шлемоносныи (Orchis militaris) включены в Красные книги Алтайского края (2006) и Российской Федерации (2008).

К открытым пониженным и сырым местам приурочены так называемые займища или тростниковые болота. В большинстве случаев их образует тростник южный (Phragmites australis), часто встречается в подобных метообитаниях камыш озерный (Scirpus lacustris), рогозы широколистный (Typha latifolia) и узколистный (T. angustifolia). По периферии займищ встречаются заросли ив.

Сорная растительность имеет довольно широкое распространение в связи с высокой степенью освоенности территории. Сорные виды занимают участки с нарушенным естественным покровом, в основном вдоль дорог. Часто встречаются марь белая (Chenopodium album), марь сизая (Ch. glaucum), горец птичий (Polygonum aviculare), рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius).

На территории заказника произрастают виды, внесенные в Красную книгу Алтайского края (2006) - адонис пушистый (Adonis villosa), астрагал розовый (Astragalus roseus), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), бузульник метельчатый (Ligularia thyrsoidea), ирис сизоватый (Iris glaucescens), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), ковыль перистый (S. pennata), подмаренник туполистный (Galium amblyophyllum), солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis), цмин

125

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

п

есчаный (Helichrysum arenarium), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris).

есчаный (Helichrysum arenarium), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris).Животный мир. Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды, приуроченные к боровым биотопам, преимущественно согровым понижениям. Относительно большое значение в распределении и численности животных имеет "опушка", площадь биотопа которой относительно велика на территории заказника.

Фауна млекопитающих изучена недостаточно. Территория заказника в связи с его небольшой площадью может быть использована такими крупными млекопитающими, как лось, косуля, барсук и обыкновенная лиса как часть их индивидуальных участков обитания. В той или иной степени обитают заяц-беляк и белка обыкновенная. Встречается горностай, в меньшей степени проникают ласка, колонок. Фауна мелких млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена.

В целом, орнитокомплекс состоит из обычных видов лесов ленточных боров. Видовой состав определен не совсем конкретно, ввиду ограниченности территории. Березовые леса, имеющие значительную степень увлажнения и практически лишенные подлеска и травянистой растительности, весьма бедны в орнитофаунистическом отношении. Птицы здесь встречаются, преимущественно, в качестве летующих. На более сухих и возвышенных участках лиственных и смешанных лесов с развитым подлеском обитают распространенные виды зоны. Довольно многочисленна большая горлица; обычны - зяблик, лесной конек, пеночка-теньковка, славка-завирушка, белошапочная овсянка, серая славка, садовая камышевка, зеленая пеночка, мухоловка серая, горихвостка обыкновенная, белая лазоревка, варакушка, кукушка обыкновенная, буроголовая гаичка, жулан обыкновенный. В после гнездовое время многочислен щегол обыкновенный. Встречаются, возможно, гнездятся - пестрый и белоспинный дятлы, удод, сизоворонка, черный стриж. Гнездится канюк обыкновенный, с неясным характером нахождения наблюдались осоед обыкновенный и перепелятник. В этом районе отмечены большой подорлик, могильник и орлан-белохвост, гнездование первых двух в заказнике вполне возможно.

Значение заказника в сохранении животного комплекса ленточных боров юга края, ввиду ограниченности территории, не слишком высоко и определяется, в основном, вероятностью гнездования большого подорлика и могильника.

Режим охраны. На территории заказника полностью запрещается: распашка земель; выпас овец; самовольное проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру); уничтожение и повреждение растительных сообществ, изменение видового состава флоры; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений; строительство зданий и сооружений; пуск сельскохозяйственных палов и выжигание растительности; разработка и добыча полезных ископаемых; отвод земель в пределах заказника под любые виды пользования; выпас крупного рогатого скота и лошадей до 15 июля; любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и компонентов.

На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд авто- и мототранспорта в пределах существующей сети автодорог; проведение охранных, биотехнических, противопожарных (кроме распашки минерализованных полос) мероприятий; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров 126

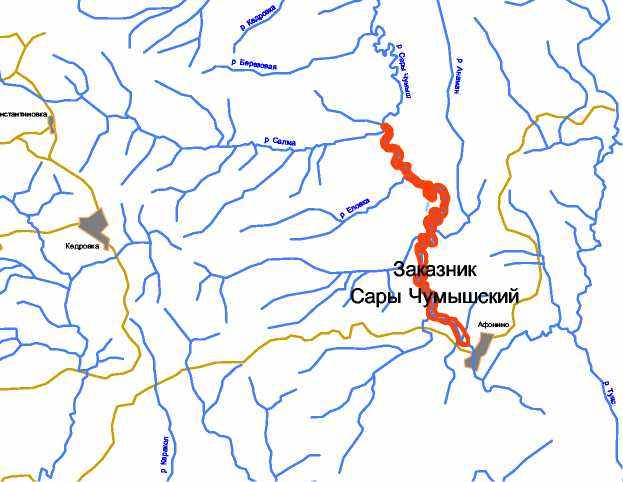

Заказник Сары-Чумышский

Заказник Сары-ЧумышскийГосударственный природный комплексный заказник краевого значения "Сары-Чумышский" создан для сохранения природного комплекса черневой тайги Салаирского кряжа её растительных сообществ и животного населения (бобр, выдра, норка, места зимнего скопления лося).

Время и история создания. Дата организации заказника - 16 октября 1952 г. Срок действия продлен бессрочно постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.

Местоположение, границы, площадь. Заказник находится на территории Солтонского района. Территория заказника включает участок реки Сары-Чумыш от села Афонино до границы Солтонского и Ельцовского районов. В территорию заказника входит русло реки и прибрежная полоса шириной 200 м по правому и левому берегу.

Общая площадь заказника - 600 га.

Природная характеристика территории. Заказник располагается в южных отрогах Салаирского кряжа. Высота местности колеблется в пределах от 250 до 400 м над у. м. Долинар. Сары-Чумыш переходит в крутосколонные приречные поверхности. Рельеф территории низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами и редкими скальными останцами, сложенными метаморфическими, интрузивными, эффузивно-осадочными породами. Средние температуры января - -16- 17°С, июля -+16- 17°С.

Горы Салаирского кряжа играют роль мощного конденсатора влаги, количество осадков увеличивается вдвое по сравнению с равнинами западных районов края. Среднее количество осадков за год на территории заказника составляет 650-700 мм. Распределение их на территории равномерное. Относительная влажность воздуха более 70 %; в мае, самом засушливом месяце года 45-50 %. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней.

Густота речной сети очень высокая. В границах заказника в р. Сары-Чумыш впадает 7 речек и множество ручьев.

Дерново-глубокооподзоленные почвы, представленные в заказнике, широко распространены на Салаирском кряже. Материнской породой для них служит мощная толща бурых тяжелых суглинков. Характерная растительность осиново-пихтовые леса (черневая тайга). Непосредственно в долине р. Сары-Чумыш почвы луговые оподзоленные в сочетании с подзо-листыми болотными. В ландшафтной структуре заказника преобладают речные долины с разнотравно-злаковыми заболоченными лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями и березовыми, елово-березовыми, осоково-вейниковыми заболоченными лесами.

Растительный покров. По геоботаническому районированию территория заказника относится к Салаирской горнотаежной подпро-винции Северной Алтайско-Саянской провинции. Характерной расти-тельностью являются - осиново-пихтовые леса с подлеском из рябины (Sorbus sibirica), черемухи (Padus avium), ивы пепельной (Salix cinerea), боярышника (Crataegus sanquinea), калины (Viburnum opulus), смородины колосистой (Ribes spicatum), малины (Rubus idaeus) и мощным травянистым покровом из папоротников и высокотравья - борца северного (Aconitum septentrionale), дудника низбегающего (Angelica decurrens),

127

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

е

жи сборной (Dactylis glomerata), овсяницы гигантской (Festuca gigantea). В долине р. Сары-Чумыш распространены елово-сосново-березовые леса и лесные луга. В Красную книгу Российской федерации (2008) как редкий по всему ареалу вид, внесен пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), обитающий на сырых лугах, болотах, в зарослях кустарников, около водоемов. Как ресурсный вид (Красная книга Алтайского края, 2006) в заказнике произрастает пион марьин корень (Paeonia anomala), обычный в негустых, преимущественно темнохвойных и смешанных лесах, по опушкам и лесным высокотравным лугам.

жи сборной (Dactylis glomerata), овсяницы гигантской (Festuca gigantea). В долине р. Сары-Чумыш распространены елово-сосново-березовые леса и лесные луга. В Красную книгу Российской федерации (2008) как редкий по всему ареалу вид, внесен пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), обитающий на сырых лугах, болотах, в зарослях кустарников, около водоемов. Как ресурсный вид (Красная книга Алтайского края, 2006) в заказнике произрастает пион марьин корень (Paeonia anomala), обычный в негустых, преимущественно темнохвойных и смешанных лесах, по опушкам и лесным высокотравным лугам.Животный мир. Заказник имеет сравнительно однородные условия, формирующие более или менее однородный комплекс животных, характерный в регионе для пойм небольших рек, часто заболоченных и окруженных вторичным пихтово-осиновым или березовым лесом. Лес на значительном пространстве граничит с распаханными участками, что обусловливает выраженный опушечный эффект, проявляющийся в высоком видовом разнообразии животных.

Фауна млекопитающих довольно богата, но численность видов невысока, что определяется небольшими размерами и конфигурацией территории, вытянутой вдоль русла реки узкой 400-метровой лентой. По материалам учетов , в заказнике в 1976-90 гг. насчитывали в пределах полутора десятков лисиц, 3-5 рысей, до полусотни особей американской норки. Сильно колебалась численность колонка. Выдру, включенную в Красную книгу Алтайского края (2006), учитывали здесь в разные годы в количестве 3-5 особей. Численность лося, согласно тому же источнику, возросла с 15-8 до 50; обыкновенного бобра в 1980 г. было около сотни зверьков, но затем к 1990 г. его численность сократилась до 40. Примерно на том же уровне колебалась численность однатры. Численность зайца-беляка и обыкновенной белки была также в пределах сотни, хотя этим видам свойственны периодические флуктуации, что связано с запасами корма или популяционными процессами. Отмечалось присутствие волка и светлого хорька. Вероятно нахождение здесь горностая и барсука, есть азиатский бурундук.

Среди мелких млекопитающих в этом ландшафте доминирует красная полевка, а на заболоченных участках - полевка-экономка и водяная полевка. Кроме них, встречаются восточноазиатская мышь, обыкновенная, темная и красно-серая полевки. Из насекомоядных обитает обыкновенная бурозубка, вероятны также равнозубая, средняя и малая бурозубки.

Орнитокомплекс территории в основном составлен большим числом широко распространенных видов, населяющих леса разных типов и их опушки, а также видами, характерными для черневой тайги с присутствием здесь водно-болотных элементов.

Для лесных и опушечных местообитаний здесь характерны хищники - перепелятник, тетеревятник, обыкновенный канюк, черный коршун, кобчик, обыкновенная пустельга, обыкновенный осоед. На открытых участках вдоль русла реки отмечен полевой лунь, но возможны и луни других видов. Найден здесь также "краснокнижный" большой подорлик, однако характер его пребывания не ясен. Встречаются на территории заказника и теретевиные птицы. Более обычны рябчик (несколько деятков особей) и тетерев (до сотни в 1985 г.), редок глухарь.

Из прочих видов постоянными элементами гнездовой фауны являются обыкновенная и глухая кукушки, большинство дятлообразных региона - вертишейка, желна, пестрый, белоспинный и малый дятлы; из сов отмечен филин, который, возможно, гнездится, встречается ушастая сова, вероятно нахождение мохноногого и редкого воробьиного сычей. Из куликов характерен лесной дупель, вероятно, есть вальдшнеп; весьма обычна большая горлица, отмечен клинтух, а также регионально редкий иглохвостый стриж.

Воробьиные представлены богатым набором лесных видов. Прежде всего, это синицы -буроголовая гаичка, московка и большая синица, а также длиннохвостая синица, обыкновенный поползень. Встречаются серая ворона и сорока, ворон. В число певчих птиц-дендрофилов входят зяблик, юрок, лесной конек, пеночки теньковка и зеленая, обыкновенная иволга, желтоголовый королек, малая и серая мухоловки, дрозды - чернозобый, певчий и рябинник, обыкновенная горихвостка, обыкновенный снегирь, дубонос. На разреженных участках гнездятся обыкновенная и белошапочная овсянки.

В местах с развитым кустарниковым ярусом встречаются садовая камышевка, серая славка и славка-завирушка, обыкновенный соловей и соловей-красношейка, обыкновенная чечевица. По заболоченным участкам, занятым лесом и кустарником, селятся черноголовая гаичка, седоголовая овсянка, овсянка-ремез, бурая пеночка, варакушка. На луговых полянах и вдоль опушек гнездятся черноголовый чекан, коростель, перепел.

По реке селятся утки, гнездящиеся почти на любых водоемах, это кряква, чирок-свистунок,

128

Сары-Чумышский заказник

возможен трескунок, встречается лысуха. Здесь же гнездятся кулики черныш, перевозчик, встречается горная трясогузка.

В заказнике возможно нахождение ряда "краснокнижных" видов: змееяда, сапсана, беркута, могильника, филина, воробьиного сыча, трехпалого дятла, пятнистого конька, синехвостки, синего соловья, таежного сверчка. Для некоторых из них возможно гнездование.

Амфибии и рептилии. На территории заказника известно нахождение остромордой лягушки и серой жабы. Из пресмыкающихся зафиксированы живородящая ящерица и обыкновенная гадюка.

В составе ихтиофауны территории заказника отмечены сибирский елец, речной гольян, щука, голец-губач, возможно, сибирский хариус.

Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц, а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.

На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: И.В. Андреева, И.Н. Ротанова, Н.Л. Ирисова