Красная книга

| Вид материала | Книга |

- Красная книга, 61.68kb.

- А. С. Велидов (редактор) Красная книга, 7398.72kb.

- Тема: Красная книга. Твоя Красная книга. Невидимые нити. Цели, 461.18kb.

- Методическая разработка внеклассного мероприятия для 2 класса «ты береги нас, береги!», 135.82kb.

- Список мсоп красная Книга фактов опубликована впервые в 1963 году, 40kb.

- «Красной книге», 31.74kb.

- Список видов млекопитающих, занесенных в красную книгу мурманской области, и видов,, 1676.12kb.

- 11 апреля 1919 года основан первый в стране астраханский государственный заповедник, 39.08kb.

- Федеральное агентство по рыболовству, 102.49kb.

- Урок природоведения на тему: "Планета заболела", 67.45kb.

118

Панкрушихинский заказник

Заказник Панкрушихинский

Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Панкрушихинский" создан для сохранения природных экосистем Алеусского ленточного бора; сохранения мест естественного обитания животных и растений лесного и водно-болотного комплексов; поддержания экологического баланса региона; сохранения и воспроизводства комплекса растений и животных.

Время и история создания. Заказник организован 21 сентября 1973 г. решением Крайисполкома № 476. Дополнительное решение № 264/2 о продлении срока действия заказника было принято 22 сентября 1985 г. В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края № 692 от 7 октября 1999 г. срок действия заказника не ограничен. Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 утверждено новое Положение о заказнике.

Местонахождение, границы, площадь. Заказником в Панкрушихинском районе является природно-хозяйственная территория общей площадью -11,0 тыс. га.

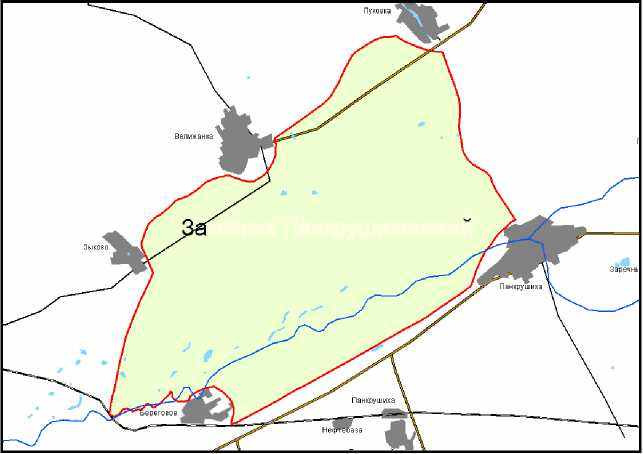

Граница заказника проходит от села Луковки по автодороге через Алеусский бор до села Панкрушихи, далее на юго-запад по дороге до села Берегового, далее по левому берегу реки Бурлы до пересечения ее с железной дорогой (железнодорожный мост), далее на север по прямой до села Зыково, по кромке бора на северо-восток до села Велижанки, по автодороге до села Луковки.

Территории населенных пунктов не входят в заказник.

Природная характеристика территории. Заказник расположен в пределах Алеусского (Бурлинского) ленточного бора. Современный рельеф заказника довольно сложный. Основной фон в микрорельефе заказника составляют повышенные бугристо-грядовые массивы, ориентированные, как и ленты боров, с северо-востока на юго-запад. Днище ложбины выполнено песками и находится на высоте 172-182 м над у. м. Поверхность в результате деятельности ветра приобрела бугристо-грядовый рельеф. Дюны, как правило, имеют высоту 4-8 м, но местами достигают 10 м и более. Они отстоят друг от друга на 100-200 м.

В пределах бора протекает р. Бурла. Климат района умеренно-засушливый. Среднее годовое количество осадков 350-400 мм, в том числе за май-июль -130 мм. Вегетационный период продолжается 120-125 дней. Снежный покров сохраняется 160-163 дня.

Преобладают дерново-слабоподзолистые песчаные почвы, реже супесчаные, по понижениям -лугово-болотные и болотные.

казник Панкрушихинский

Растительный покров. Значительные площади Панкрушихинского заказника заняты лесными массивами. Преобладают сосняки травяные, зеленомошники и беломошники. Грядово-бугристый рельеф обусловливает разнообразие растительного покрова в борах. Сосны основного древесного яруса имеют возраст - 40-60 лет. Изредка в непосредственной близости к р. Бурле встречаются сосны - 80-120 лет. Видовое разнообразие сосняков не превышает 25 видов на площадке 100 м2. В сосняках мёртво-покровных и беломошниках цвет-ковых растений встречается еще меньше - среднем от 7 до 15 видов на 100 м2. Наиболее высокие сухие места заняты сосновыми лесами с лишайниковым покровом или редким остепненным травостоем под пологом древесного яруса. Иногда отсутствует и эта редкая растительность, так в ассоциации мёртвопокровного бора общее про-ективное покрытие травостоя, мхов и лишайников не превышает 3-4%.

В низинных частях рельефа

сосредоточены смешанные бере- Карта-схема Панкрушихинского заказника

119

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

з

ово-сосновые леса и чиые березняки. В смешанных лесах помимо сосны обыкновенной (Pinus sylvesris), березы повислой (Betulapendula) довольно часто встречается и осина обыкновенная (Populus tremula). Средний возраст таких насаждений от 40 до 60 лет. Изредка встречаются отдельно стоящие более старые сосны. В таких лесах всегда имеется подрост, достигающий высоты от 2 до 7 метров. Сомкнутость крон 60-80%. Кустарниковый ярус образован такими видами, как: карагана древовидная (Caragana arborescens), жимолость татарская (Lonicera tatarica), роза иглистая (Rosa acicularis), бузина сибирская (Sambucus sibirica) и смородина красная (Ribes hispidulum). Проективное покрытие кустарникового яруса может составлять 5-15%. Среди травянистых растений обычны: хвощ зимующий (Equisetum hiemale), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), костяника (Rubus saxatilis), подмаренник северный (Galium boreale), иван-чай узколистный (Chamaerion angustifolium), василисник малый (Thalictrun minus), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), борец северный (Aconitum septentrionale), пырей ползучий (Elytrigia repens), очиток пурпуровый (Sedum purpureum), вероника длиннолистная (Veronica longifolia) и др.

ово-сосновые леса и чиые березняки. В смешанных лесах помимо сосны обыкновенной (Pinus sylvesris), березы повислой (Betulapendula) довольно часто встречается и осина обыкновенная (Populus tremula). Средний возраст таких насаждений от 40 до 60 лет. Изредка встречаются отдельно стоящие более старые сосны. В таких лесах всегда имеется подрост, достигающий высоты от 2 до 7 метров. Сомкнутость крон 60-80%. Кустарниковый ярус образован такими видами, как: карагана древовидная (Caragana arborescens), жимолость татарская (Lonicera tatarica), роза иглистая (Rosa acicularis), бузина сибирская (Sambucus sibirica) и смородина красная (Ribes hispidulum). Проективное покрытие кустарникового яруса может составлять 5-15%. Среди травянистых растений обычны: хвощ зимующий (Equisetum hiemale), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), костяника (Rubus saxatilis), подмаренник северный (Galium boreale), иван-чай узколистный (Chamaerion angustifolium), василисник малый (Thalictrun minus), клевер люпиновидный (Trifolium lupinaster), борец северный (Aconitum septentrionale), пырей ползучий (Elytrigia repens), очиток пурпуровый (Sedum purpureum), вероника длиннолистная (Veronica longifolia) и др.В понижениях рельефа и вдоль водотоков формируются березняки с небольшой примесью сосны и осины. Деревья молодые 30-50 летние. Сомкнутость крон невысокая и составляет 60%. Кустарниковый ярус достигает 3-4 метров при проективном покрытии 20%. В его состав входит калина, шиповник и жостер слабительный. Травянистый ярус слабо выражен. Проективное покрытие не более 40%, в его состав входит около 30 видов. Травяной ярус представлен влаголюбивым высокотравьем: василисником простым (Thalictrum simplex), серпухой обыкновенной (Serratula coronata), скердой сибирской (Crepis sibirica), лабазником иволистным (Filipendula ulmaria), бодяком разнолистным (Cirsium heterophyllum). В нижнем ярусе встречаются: любка двулистная (Platanthera bifolia), вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia), хвощ зимующий (Equisetum hyemale). В подлеске таких лесов обильно разрастается смородина черная (Ribes nigrum), деревья увиты хмелем (Humulus lupulus). Местами встречаются вторичные леса из березы и осины.

Вдоль реки густые заросли образуют: ива трехтычинковая (Salix triandra), и. пепельно-серая (S. cinerea), и. прутовидная (S. viminalis), остролистная (S. acutifolia), калина обыкновенная (Viburnum opulus). Нередки в таких местах небольшие группы тополей (черного, белого и лавролистного). По берегам водоёмов и в воде встречаются: рогоз узколистный (Typha angustifolia), p. широколистный (T. latifolia), р. Лаксмана (T. laxmanmi), тростник южный (Phragmites australis). Заросли часто переплетены повоем заборным и хмелем обыкновенным. Из травянистых растений обычны: тростник обыкновенный, двукисточник тростниковый, дербенник иволистный, осока острая, лисохвост равный, чистец болотный, вероника длиннолистная. Проективное покрытие травостоя высокое -100%.

Пойменные луга преимущественно располагаются в долине р. Бурлы, а также рядом с населенными пунктами у водоемов. Сенокосные угодья выкашиваются в раннеосенний период. Заняты эти угодья низинными лугами, зачастую галофитного типа. Часть лугов носит послелесной характер и является суходольными. Эти луга не связаны с водоёмами и расположены на крупных полянах по краям лесного массива. На части таких угодий ведется выпас животных, особенно рядом с населенными пунктами. Примыкают к деревням луга с минимальным проективным покрытием и зачастую с несъедобными растениями, такими как ячмень гривастый.

В окрестностях с. Берегового в 2 км на север в межгривном понижении расположен кострецово-полынный солонцеватый луг с проективным покрытии до 50-60%. Флористическое разнообразие - 20 видов. Здесб обильны: кострец растопыренный, овсяница овечья, полынь рассечёная, солонечник двуцветковый, кермек Гмелина, желтоцвет эруколистный.

По окраинам бора небольшие площади занимают солонцеватые луга, в составе которых встречаются: белозор болотный (Parnassiapalustris), бодяк съедобный (Cirsium esculentum), лапчатка гусиная (Potentilla anserina), подорожник Корнута (Plantago cornutii).

В непосредственной близости от с. Берегового на гривах расположены участки типчаково-тырсово-ковыльной степи. Общее проективное покрытие достигает 60%, при высоте травостоя от 50 до 80 см. Обильны: ковыль-волосатик, овсяница валлисская, полынь холодная, жабрица Ледебура, всего более 20 видов. При интенсивном выпасе (рядом с с. Зыково) наблюдается значительное засоление кормовых угодий. Кострецово-селитряно-полынная степь не теряет своего видового разнообразия, но крупные виды растений исчезают и на смену им приходят виды, выносящие выпас - подорожник корнута, тысячелистник азиатский, полынь селитряная. Ещё более деградированная растительность наблюдается рядом с с. Велижанкой по дороге на с. Луковку, где отмечена благородно-тысячелистниково-

120

Панкрушихинский заказник

подорожниково-типчаковую сильно деградированная степь с довольно высоким проективным покрытием до 60-70% с пестрым травяным покровом (более 30 видов) и разреженным средним ярусом. Основная биомасса уже не доступна для животных и является мелкотравьем не выше 3-5 см. Такие же сообщества занимают пастбища у с. Луковки.

Местами происходит восстановление растительности. На месте сильно стравленных участков формируются вторичные суходольные луга с высокой продуктивностью (по дороге от с. Зыково на с. Велижанку), но это происходит только в том случае, если нет выпаса. Часть угодий по этой же дороге используется как сенокосы. Вдоль дорог от с. Зыково на с. Велижанку и от с. Велижанки на с. Луковку встречается ковыль перистый, внесенный в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Алтайского края (2006). Наблюдать его возможно только в раннелетний период, так как позднее он не отличим от ковыля волосатика, встречающегося также на сухих и остепненных участках.

Водная растительность. По берегам водоемов формируются сообщества лугово-болотных видов, которые периодически заливаются талыми или дождевыми водами. В понижениях имеются небольшие болота и озерки с тростниковыми (Phragmites australis) зарослями. На болотах встречаются частуха подорожниковая (Alisrnaplantago-aquatica), ряска малая (Lemna minor), вех ядовитый (Cicuta virosa), наумбургия кистецветная (Naumburgia thymflora), белокрыльник болотный (Calla palustris), сабельник болотный (Comarumpalustre), по их окраинам изредка можно встретить венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) и в. б. капельный (Cypripedium guttatum), ладьян трёхнадрезанный (Corallorhiza trifida).

Вдоль дороги в направлении от с. Берегового на с. Панкрушиху слева располагаются поля, занятые зерновыми культурами. Не все пахотные угодья распаханы и частью превращены в залежь. Рядом с детским оздоровительным лагерем находится гарь 2004 г., заросшая сорными и луговыми видами растений.

Вдоль лесных дорог распространены: сорные виды клевер луговой (Trifolium pratense), подорожник большой (Plantago major), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), лопух большой (Arctium lappa), марь остистая (Chenopodium aristatum).

По результатам инвентаризации флоры в 2008 г. на территории Панкрушихинского заказника выявлено 427 видов сосудистых растений из 244 родов и 75 семейств.

Во флоре Панкрушихинского заказника выделено 165 видов лекарственных растений. Из них 45 видов используется в официальной медицине (лекарственные растения отечественного происхождения, включённые в Фармакопеи России и СССР с I по XI издание), 120 видов - используются в народной медицине.

На территории заказника произрастают 5 видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006): Cypripedium calceolus - башмачок настоящий, C. guttatum -Б. капельный, Neottianthe cuculata -гнездоцветка клобучковая, Stipapennata - ковыль перистый, Calla palustris - белокрыльник болотный.

Животный мир. Характер фауны заказника, в общих чертах, отражает видовой состав животных ленточных боров. К отличительным её чертам можно отнести большее разнообразие и представленность животных водно-болотных комплексов.

Из копытных обычны лось и косуля. Практически всюду обитает обыкновенная белка (телеутка) и заяц-беляк, численность которых имеет тенденцию к снижению. Встречается азиатский бурундук -характерный обитатель кустарников мелколиственных лесов, в незначительном количестве проникает сюда заяц-русак. Широко распространены куньи: барсук, колонок, горностай, более спорадично - ласка и светлый хорек, по берегам реки обитает американская норка, наблюдаются заходы обыкновенного бобра. По заросшим берегам озер селится ондатра, численность которой колеблется по годам. Встречаются белогрудый ёж, местами - алтайский цокор. Согласно зимним маршрутным учетам более обычна обыкновенная лисица, отмечаются заходы волка, достаточно регулярно - рыси. Фауна мелких млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена.

Характерные птицы заказника, обитающие по всей территории, это виды, тесным образом связанные с древесной растительностью и обитающие во всех типах леса. Прежде всего, это буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик, пеночка-теньковка. К характерным птицам сухих сосновых лесов, лишенных подлеска, можно отнести черного стрижа, обыкновенного скворца и обыкновенного козодоя. Первые два из них связаны с лесами, в которых есть старые дуплистые деревья. Достаточно обычен здесь глухарь, тяготеющий к границам сосновых и

121

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

лиственных лесов.

Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых и смешанных лесов с развитым подлеском. Обычны и многочисленны в них большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел, желна, славка-завирушка, зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка. Повсеместно встречаются, а местами многочисленны серая ворона и сорока, нередки обыкновенный снегирь, ворон, сойка, кукша. Держатся преимущественно лиственных лесов, широко распространенных на территории заказника, обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, зеленая пересмешка, белоспинный дятел, встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел, немногочислен клинтух. В березняках с открытыми участками нередок тетерев.

Достаточно полно представлена группа птиц, связанная с кустарниковыми зарослями различного характера: садовая камышевка, серая славка, обыкновенная чечевица, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица, соловей-красношейка, дубровник.

Водные пространства относительно невелики, но значительные площади в заказнике занимают пойменные, луговые и, особенно водно-болотные участки. С ними связано распространение водоплавающих. Обычны здесь серый гусь, кряква, чирок-трескунок, серая утка, широконоска, шилохвость, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, лысуха, большая и черношейная поганки. Большим числом видов представлен и водно-болотный комплекс: желтая, желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, индийская камышевка, тростниковая овсянка, полевой воробей, обыкновенный сверчок, серая цапля, большая выпь, погоныш, камышница, встречается серый журавль. Не представляют редкости некоторые виды куликов: перевозчик, поручейник, травник, черныш, чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, лесной дупель; из чайковых - чайки озерная, сизая и хохотунья, крачки речная, белокрылая и черная.

Повсеместно в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, обычны перепелятник и тетеревятник, близ полян и открытых болотистых пространств предпочитают держаться обыкновенный осоед и чеглок; здесь же встречаются болотный и полевой луни, болотная сова. Соснового леса придерживается длиннохвостая неясыть, а его опушек - ушастая сова.

Герпетофауна территории заказника типична для региона. В прибрежных влажных лугах многочисленна остромордая лягушка. В более сухих (но не слишком) местах встречается серая жаба. Сходные требования к среде обитания предъявляют живородящая ящерица, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, которая в пойменных и водно-болотных комплексах достаточно многочисленна. В сырых приозерных понижений держится обыкновенный тритон. Как правило, на более сухих местах встречается прыткая ящерица - обычный обитатель ленточных боров.

Значимость заказника для сохранения биоразнообразия животных ленточных боров весьма высока. Она определяется, прежде всего, большим видовым разнообразием, основанном на мозаичном распространении различных типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и водно-болотных комплексов. Видов, внесенных в Красные книги разного ранга, здесь немного. В гнездовое время отмечены балобан и черный аист. Велика вероятность обитания здесь регионально редкой красношейной поганки, а также филина и белой куропатки, включенных в Красную книгу Российской Федерации (2001).

Режим охраны. На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранныз зон; самовольно проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы до 15 июля; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц, а также мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог, а также движение на снегоходах и на моторных лодках; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием, орудиями лова и собаками; нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья, в том числе лекарственных растений.

На территории заказника допускается: применение биологических методов борьбы с вредными

122

Панкрушихинский заказник

организмами - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; разведка и добыча полезных ископаемых при положительном заключении государственной экологической экспертизы и при наличии проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию данных объектов; сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством; организованный экотуризм - по согласованию с управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края.

Составители: Т.А. Терехина, П.А. Косачев, Т.М. Копытина, Н.В. Елесова, Н.В. Овчарова, Е.Ю. Скачко, И.А. Хрусталева, В.Ю. Петров, А.И. Куприянов

123

Красная книга Алтайского края. Особо охраняемые природные территории

Заказник Полуостров Струя

Заказник Полуостров СтруяГосударственный природный комплексный заказник краевого значения "Полуостров Струя" создан с целью сохранения уникального природного комплекса; сохранение и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных в урочище "Полуостров Струя" Угловского района.

Время и история создания. Организован постановлением Администрации Алтайского края от 14 июля 2003 г. № 362. А постановлением Администрации Алтайского края от 5 февраля 2008 г. № 51 утверждено Положение о заказнике.

Местонахождение, границы, площадь. Заказник расположен в окрестностях с. Шадруха Угловского района. Общая площадь заказника - 186 га. Территория заказника располагается в 1,0 км юго-западнее с. Шадрухи. Включает в себя территорию урочища Долголева протяженностью 3,5 км. Территория заказника вытянута с северо-востока на юго-запад.

Природная характеристика территории. Территория расположена на окраине соснового бора (Барнаульская лента). Согласно физико-географическому районированию Алтайского края относится к Казахстанской степной провинции. Рельеф имеет бугристо-грядовый характер. Дюны, как правило, имеют высоту 4-8 м, но местами достигают 10 м и более. Они отстоят друг от друга на 100-200 м. Встречаются ячеистые и бугристые пески.

На территории заказника средние температуры июля (самого теплого месяца в году) около +17°С, сумма температур более 10°С составляет 2200°. Безморозный период длится 115-120 дней. Среднеянварская температура - - 17,2°С, снежный покров достигает 60 см, средняя температура июля - +20,2°С. Среднегодовое количество осадков 220 мм с максимумом в мае-июле. Максимум осадков приходится на лето (150-200 мм) и зиму (100-150 мм). Относительная влажность воздуха в среднем составляет 45-50% с повышением в июле до 50-55 %. Повторяемость засух в среднем 15 %. Продолжительность вегетационного периода составляет 165 дней.

Почвенный покров очень пестрый. По пониженным формам рельефа распространены луговые почвы. Они не образуют сплошных однородных массивов, большей частью являются компонентом лугово-солончаково-солонцовых, луговых и лугово-болотных комплексов. Эти почвы формируются на различных по механическому составу породах в условиях высокого стояния (1,5-2,5 м) пресных грунтовых вод и периодического обводнения паводковыми водами или водами поверхностного стока. Так же по пониженным формам рельефа встречаются небольшие участки солонцов.

Болотные низинные почвы распространены в понижениях рельефа, образуя вместе с луговыми засоленными и незасоленными почвами сложные мозаичные комплексы. Породы, на которых формируются болотные почвы, по преимуществу суглинистые.