С. П. Карпова рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебник

| Вид материала | Учебник |

СодержаниеГлава 16. Венгерское королевство в X—XV вв. Глава 17. Валахия и Молдавия до конца XV в. Глава 18. Византия в XIII—XV вв. |

- С. П. Карпова Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве, 5927.01kb.

- А. А. Реформaтcкий введение в языковедение рекомендовано Министерством образования, 6949.97kb.

- Г. В. Плеханова И. Н. Смирнов, В. Ф. Титов философия издание 2-е, исправленное и дополненное, 4810.28kb.

- К. Э. Фабри Основы зоопсихологии 3-е издание Рекомендовано Министерством общего и профессионального, 5154.41kb.

- Н. Ф. Самсонова Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 6152.94kb.

- Е. А. Климов введение в психологию труда рекомендовано Министерством общего и профессионального, 4594.17kb.

- В. В. Макарова П. И. Сидоров А. В. Парняков введение в клиническую психологию рекомендовано, 6254.51kb.

- В. И. Рудой классическая буддийская философия рекомендовано Министерством, общего, 6771.74kb.

- A. A. Залевская введение в психолингвистику рекомендовано Министерством образования, 6545.16kb.

- A. A. Залевская введение в психолингвистику рекомендовано Министерством образования, 6106.06kb.

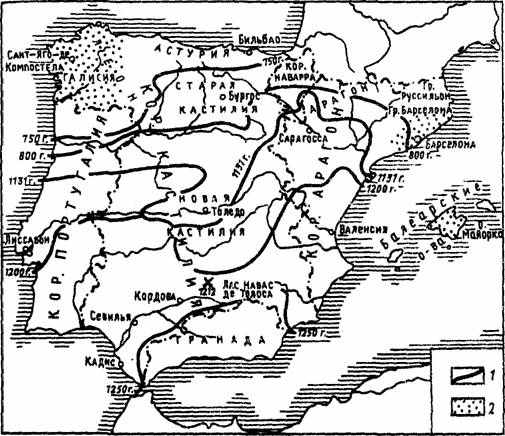

системой выращивания злаковых оставалось двуполье, С завоеванием обширных плоскогорий Центральной Испании (Новая Кастилия и Арагонская Месета) открылись широкие возможности для перегонного скотоводства. В связи с развитием как в Испании, так и в других странах Западной Европы сукноделия особенно выгодным занятием становится овцеводство.

С XIII в. испанская шерсть вывозится во Фландрию, Италию, Францию, Англию. Овцеводством занимались не только крестьяне. Крупные стада скота имели светские феодалы, церковь, города. Для нормирования пользования пастбищами, перегона стад, защиты своих интересов в ХII-ХШ вв. образуются союзы собственников скота — месты. В Кастилии в 1273 г. месты были объединены в общегосударственный «Почетный совет Месты». Специализация сельскохозяйственного производства в различных районах полуострова создала условия для роста внутренней торговли. Северные и центральные районы (Астурия, Галисия, Каталония, Арагон, Старая и Новая Кастилия) поставляли скот, кожи, рыбу, соль, сельскохозяйственный инвентарь, южные — зерно, масло,

445

454

Церковь и ереси.

Церковь и ереси. Роль католической церкви в средневековой Испании была особенно велика, ведь Реконкиста шла под лозунгами борьбы христианства против ислама. Церковь не только вела проповедь религиозной войны, но и непосредственно в ней участвовала. Многие епископы имели собственные вооруженные формирования, лично участвовали в битвах и походах; большую роль в Реконкисте сыграли духовно-рыцарские ордена. Существенное влияние оказывала церковь и на политику королевской власти: глава (примас) испанской церкви архиепископ Толедский, другие виднейшие прелаты (архиепископы Сантьяго, Картахены, Барселоны) были влиятельными членами королевских Советов, канцлерами королевств Кастилии и Арагона.

Церковь в Испании предпринимала большие усилия по обращению в христианство мусульман на отвоеванных территориях. Особенно заметной стала религиозная нетерпимость в XIV—XV вв. Насильно крещенные мавры (мориски) нередко втайне отправляли обряды ислама. Мосарабская христианская церковь, существовавшая в ал-Андалусе, выработала некоторые свои обряды и особенности в толковании Священного писания, не признававшиеся папством и духовенством Кастилии и Арагона. Все это дало повод для усиления в XV в. борьбы с ересями и учреждения в 1481 г. специального церковного трибунала — инквизиции. В 1483 г. испанскую инквизицию возглавил Торквемада, который при поддержхе Фердинанда и Изабеллы (прозванных католическими королями) осуществлял массовые преследования мавров, морисков и еретиков.

Глава 15. Скандинавские страны в XII—XV вв.

Формирование феодального строя.

Формирование феодального строя. С прекращением походов викингов (см. гл. 6) иссякли прежние источники богатств родоплеменной знати, ослабло ее общественное влияние. Земля стала концентрироваться в руках новых социальных элементов, прежде всего служилой знати. В формирующийся слой феодалов входило и высшее духовенство, и часть старой знати. «Сильные люди» и «могучие бонды», выделявшиеся из среды свободного населения, также сосредоточили в своих руках немалые земельные владения. В течение XII и XIII вв. значительная часть скандинавских крестьян из собственников земли превратилась в держателей наделов на землях крупных землевладельцев.

Важную роль в развитии феодальных отношений играла королевская власть. Короли были крупнейшими землевладельцами, они захватывали право верховной собственности на общинные пастбища и леса. В силу этого многие крестьяне, имевшие хозяйства на расчищенных от леса землях и пустошах, превратились в держателей короля. Король принуждал население содержать его вместе со свитой во время постоянных разъездов по стране. Со временем эти поборы превратились в регулярный налог, уплачивавшийся обычно продуктами. Право сбора налога король передавал своим служилым людям, поставленным во главе областей и округов. Эти пожалования отчасти напоминают лены (феоды) в других странах Европы. Однако в Скандинавских странах они формально не считались наследственным достоянием их владельцев, хотя фактически нередко были таковыми. Замки, возводившиеся в Дании и Швеции начиная с XIII в., не являлись собственностью феодалов: они занимали их в качестве наместников короля, должны были охранять их, следить за порядком в округе и собирать подати с населения.

Своеобразно проходил и процесс складывания феодально-зависимого крестьянства. Поскольку бонд был обычно не только земледельцем, но и скотоводом, рыбаком, охотником и жил зачастую на обособленном хуторе, где вел самостоятельное хозяйство, там, где земледелие было слабо развито или отсутствовало, он, по

456

сути дела, мало был связан или совсем не был связан с определенным участком пахотной земли. Втянуть такого человека в зависимость было нелегко. Скандинавские крестьяне упорно сопротивлялись нажиму феодалов. Бонды обладали оружием, так как на них лежала обязанность по призыву короля являться в ополчение, они на собственные средства строили и снаряжали военные корабли. Поскольку значение крестьян в военном деле было велико, королевской власти приходилось с ними считаться.

Однако по мере роста социального расслоения военная служба становилась тягостной для крестьян. Междоусобицы, войны и служба в ополчении во многом способствовали их разорению. Стремясь избавиться от королевской военной службы и растущих налогов, многие бонды передавали себя и свою собственность под власть и покровительство крупных землевладельцев. Как и повсюду в Европе раннего средневековья, в странах скандинавского Севера шел процесс социального разделения общественных функций, при котором власть, военное дело и управление сосредоточивались в руках общественной верхушки, а материальное содержание общества возлагалось на зависимых, подвластных крестьян — непосредственных производителей.

Тем не менее в силу значительной хозяйственной самостоятельности и длительного сохранения общинных порядков крестьянство Скандинавии — за исключением Дании, где земледелие было ведущей отраслью хозяйства, — на протяжении всего средневековья отчасти сохраняло личную правоспособность; феодальная зависимость выражалась здесь преимущественно в уплате ренты продуктами. При сохранении бондами значительных элементов личной свободы гарантией собственнических прав феодалов на землю было лишение держателей юридической обеспеченности держания. Поэтому, хотя обычно держатель пользовался участком длительное время и даже пожизненно, за ним не закреплялось право прочного владения землей, поскольку срок, на который заключалось соглашение о владении им землей, не превышал нескольких лет. Крестьянин не был прикреплен к земле или к личности собственника, но за это он расплачивался правовой необеспеченностью держания. Вместе с тем в тот период в Скандинавских странах еще существовал большой слой крестьян, сохранявших право собственности на землю и лишь обязанных платить налоги государству.

Норвегия в конце XII—XIII в.

Норвегия в конце XII—XIII в. С развитием феодальных отношений обострялась социальная борьба. Она нередко принимала форму выступлений против короля и поддерживавшей его служилой знати. Крупнейшим событием явились гражданские войны

457

465

монополией. В руках государства была сосредоточена чеканка монеты. В интересах светских феодалов Стуре ограничивали церковное землевладение. Стуре не ставили целью выход Швеции из унии с Данией, но тенденция к приобретению Швецией полной самостоятельности делалась все более неодолимой.

В течение XV в. в Дании также выросло влиятельное бюргерство. Копенгаген стал резиденцией короля. В последней четверти столетия там возник университет. Привилегии ганзейцев были уничтожены. Торговля сельскохозяйственными продуктами, перешедшая в руки датских феодалов, связывала Данию в экономическом отношении со Шлезвигом, Гольштинией и Северной Германией, что облегчило и политическое сближение. Королю Кристиану I (1448—1481) удалось добиться своего избрания герцогом Шлезвига и Гольштинии (1460), тем самым он стал имперским князем. Поддержку в борьбе против Ганзы и Швеции датские короли нашли у московского великого князя Ивана III, с которым в 1493 г. они заключили соглашение.

Во второй половине XV в. продолжалось втягивание датских крестьян в личную зависимость. Крупные землевладельцы принуждали исполнять все увеличивавшуюся барщину.

Глава 16. Венгерское королевство в X—XV вв.

«Обретение родины».

«Обретение родины». В 896 г. венгерские племена под напором печенегов проникли из причерноморских степей через Карпатские перевалы в Среднее Подунавье, со временем осели там и основали государство.

Венгры принадлежат к семье финно-угорских народов. Предположительно, их прародина локализуется в бассейне Среднего Поволжья, рек Камы и Белой. Попав в середине I тыс. н. э. в причерноморские степи, кочевники-скотоводы венгры долго жили под властью разных тюркских народов, восприняли многое из их материальной культуры, верований, политических институтов и языка. На них распространилось имя одного из тюркских племен — оногуров и, видоизменившись (лат. hungarus), закрепилось за ними в европейских языках. Самоназвание же венгров — мадьяры.

Через Карпаты перешли семь заключивших между собой кровный союз венгерских племен, к ним присоединились три племени тюрок-кабаров. Во главе этого союза встал вождь Арпад. От него ведет свое начало княжеская, а затем первая королевская династия Венгрии — Арпады (правили до 1301 г.). Пришельцы-кочевники заняли прежде всего удобные для пастбищ равнинные и степные области Большой Дунайской низменности и Трансильвании, но постепенно, как мирным путем, так и с помощью оружия, расселились по всему Карпатскому бассейну (включая часть современной Словакии). Племена размещались отдельно и жили вполне самостоятельно друг от друга. Лучшие земли — по Дунаю, к югу от нынешней столицы Венгрии — достались Арпаду и его роду.

Население средневековой Венгрии.

Население средневековой Венгрии. Средневековое Венгерское королевство было полиэтничным. Ко времени прихода венгров местные славянские племена находились на более высоком уровне развития и впоследствии оказали большое влияние на завоевателей. Об этом свидетельствует целый ряд заимствований в венгерском языке славянских терминов, относящихся к сельскому хозяйству, ремеслу, быту, административному строю. В ходе экспансии

венгерских королей в XII—XIII вв., а также миграций славянский

467

элемент усиливался. Под властью венгров в разное время оказались предки словаков, хорваты, словенцы, сербы, русины.

Велико значение немецкой колонизации венгерских земель, поощрявшейся венгерскими королями, особенно в XIII—XIV вв. Возникли районы компактного расселения баварцев, саксонцев, швабов, наиболее многочисленные в Трансильвании. Последняя выглядела особенно пестро в этническом отношении. Помимо венгров и немцев там расселились секеи (секлеры) — народ, по-видимому, тюркского происхождения, но омадьярившийся. С XII в. письменные источники все чаще стали упоминать среди жителей Трансильвании предков румын — влахов-пастухов, хотя в историографии существует мнение, что они жили там и значительно раньше. Число влахов постоянно росло. Заметный след в этнической истории Венгрии оставили кочевники — половцы (куны) и аланы (ясы), поселенные в начале XIII в. венгерскими королями в степных районах королевства.

Набеги венгров на Западную Европу.

Набеги венгров на Западную Европу. Между появлением венгров за Карпатами и их окончательным поселением там прошло более полувека, в течение которого венгерские конные отряды беспрестанно совершали опустошительные грабительские набеги на Западную Европу. Они доходили до Валенсии и Апулии, устья Луары и Ютландии. Тактика неожиданных рейдов легкой, вооруженной стрелами конницы, схожая с тактикой арабов, долго вызывала растерянность на Западе и в Византии. Лишь в 955 г. германский король Оттон I наголову разбил венгров в битве на реке Лех близ Аугсбурга. Тем самым он положил конец их набегам и вынудил их закрепиться на новой родине.

Венгры окончательно перешли к оседлому образу жизни. Их основным занятием стало земледелие, хотя как в хозяйственном укладе, так и в образе жизни скотоводство — разведение крупного рогатого скота и коневодство — сохраняло важную роль. Еще в XIII-XIV вв. в некоторых областях Венгрии летом население покидало свои жилища в деревнях и переселялось в степь, в шатры. В ходе расселения и оседания на новых землях, а также грабительских походов возникало социальное неравенство, отношения власти и подчинения, складывалось государство. В X в. начало распространяться христианство.

Возникновение раннефеодального государства. Иштван I.

Возникновение раннефеодального государства. Иштван I. Основателем венгерского государства по традиции считается Иштван I Святой (ок. 974-1038), прямой потомок Арпада. Подавив сопротивление племенной знати и уничтожив соперничавших с ним в борьбе за верховную власть родственников, Иштван сумел объединить в единое государство все племенные территории. В 1000 г.

468

482

Внешняя политика во второй половине XV в.

Внешняя политика во второй половине XV в. Основные усилия Матяш сосредоточил на укреплении венгерско-чешско-австрийского единства. Конечную цель он видел в создании Дунайской монархии. Чешские войны Матяша (1468—1478), в которых против него выступали Чехия, Польша и Австрийское герцогство, закончились компромиссом. Он разделил титул чешского короля с Владиславом Ягеллоном (будущим венгерским королем Уласло II), которому досталась Чехия. Матяш же получил Моравию, Силезию и Лужицы. В течение почти всего своего царствования Матяш воевал против Фридриха III Габсбурга, претендовавшего на венгерский престол в качестве родственника Ласло V. В 1463 г. Фридрих III вынудил Матяша Корвина признать свое право на наследование венгерского престола в случае отсутствия у Матяша сына. Со временем Матяш стал вести войну против Фридриха на австрийской территории. Он овладел большей частью Австрии и в 1485 г. занял Вену, куда перенес из Буды двор. В землях чешской короны и Австрии власть иноземца Матяша не упрочилась и продержалась лишь до смерти венгерского короля. Планы создания Дунайской монархии не осуществились.

Укрепляя свою власть и расширяя пределы королевства, Матяш мечтал утвердить на венгерском престоле свою династию. Своего единственного сына, незаконнорожденного Яноша Корвина, он хотел сделать своим преемником и вынудил Государственное собрание признать свою волю. Однако и этот план не удался. На венгерский трон после смерти Матяша был избран Уласло II Ягеллон (1490-1516).

Глава 17. Валахия и Молдавия до конца XV в.

Формирование валашской и молдавской средневековых народностей.

Формирование валашской и молдавской средневековых народностей. Древними обитателями территории современной Румынии являлись фракийские племена гетов и даков. Их племенные объединения и политические союзы, существовавшие в I в. н. э. распались в результате завоеваний римлян. На землях даков в 106 г. была образована римская провинция Дакия, включавшая территории современной Трансильвании, Баната и Олтении (западной Валахии), С переселением сюда римлян и распространением рабовладельческих отношений местное население постепенно романизировалось, воспринимая латинский язык и письменность, многие элементы римской культуры, религии и быта. Племена, населявшие Мунтению (восточную Валахию) и Молдавию, не подверглись римскому завоеванию и жили в условиях разложения первобытнообщинного строя.

После отхода римлян в конце III в. за Дунай, в Карпато-Дунайских землях в IV—VI вв. происходили передвижения и расселение различных племен — готов, гуннов, гепидов, лангобардов, болгар. Местное земледельческое население продолжало обитать в долинных областях Подунавья, а скотоводы — в предгорьях Карпат.

С начала VI в. на левобережье Дуная расселялись славяне. Археологические материалы свидетельствуют о проживании их в Карпато-Дунайских землях вместе с местным романизированным населением. В условиях постоянных контактов, тесных экономических и культурных связей между ними, к X в. сформировалась восточнороманская этническая общность, которая в латинских и греческих источниках называется «влахами», в славянских — «волохами».

Уже около двух столетий ученые ведут споры о происхождении влахов — предков румын, молдаван. Современное состояние источников и уровень исследования проблемы позволяет утверждать, что этнической основой их формирования было романизированное гето-дакийское население, длительное обитание которого вместе со славянами по обоим берегам Дуная привело к появлению в X в. влахов. Влахи стали этнически господствующими к северу от

484

494

тура. Среди авторов дошедших до нас ранних оригинальных церковных произведений XV — начала XVI в. монах Путнянского монастыря Евстафий и игумен Нямецкого монастыря Феодосий. Немалая заслуга в создании оригинальной славяно-молдавской литературы принадлежит известному книжнику из Тырново, а впоследствии киевскому митрополиту Григорию Цамблаку, который в начале XV в. был игуменом Нямецкого монастыря и служил проповедником при дворе господаря Александра Доброго. Из-под пера Цамблака вышли несколько проповедей, произнесенных им при господарском дворе, а также жизнеописание почитавшегося в Молдавии святого Иоанна Нового.

Помимо религиозных рукописей, большое место в переводной литературе занимали юридические трактаты. Широкую известность в Молдавском княжестве получил славянский перевод трактата «Синтагмы» Матвея Властаря, в который были включены некоторые положения церковного и гражданского права и который известен в нескольких списках.

Успехи политики централизации при господаре Стефане III Великом обусловили в XV в. более развитое, в отличие от Валахии, официальное господарское летописание. При дворе Стефана была составлена летопись его правления, которая дошла до нас в нескольких списках в составе более поздних летописных сводов. Один из списков, условно называемый молдо-русской летописью, в переработанном и сокращенном виде включен в русскую Воскресенскую летопись.

Развитие культуры в Валахии и Молдавии происходило в условиях постоянных контактов между княжествами, способствовавших культурному обогащению каждого из них. В то же время сказывалось отрицательное воздействие военных столкновений, происходивших в юго-восточном регионе в ходе соперничества европейских стран и особенно участившихся с началом экспансии Османской империи на Балканах.

Глава 18. Византия в XIII—XV вв.

Четвертый крестовый поход и Латинская Романия.

Четвертый крестовый поход и Латинская Романия. Наступивший с конца XII в. кризис усилил процесс децентрализации Византии, облегчил успехи завоевателей. Еще в 1185 г. сицилийский король Вильгельм II отторгнул у Византии Ионические острова. В 1191 г. английский король Ричард I овладел Кипром, уступив его через год бывшему иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну. Возникло самостоятельное Кипрское королевство (1192—1489). Однако систематический захват византийских земель начался в ходе Четвертого крестового похода. 13 апреля 1204 г. его участники взяли штурмом Константинополь. Византия пала и на ее месте образовалась Латинская империя (1204-1261). Но крестоносцам не удалось осуществить план подчинения всех земель, некогда принадлежавших Византии: этому помешало сопротивление местного населения малоазийских и балканских провинций, а также Болгарского царства. В северо-западной части Малой Азии возникло самостоятельное греческое государство — Никейская империя, в Южном Причерноморье — Трапезундская империя, на западе Балкан — Эпирское государство. Все они в той или иной мере считали себя наследниками Византии и боролись за ее восстановление.

Тем не менее западноевропейскими рыцарями, венецианцами, а позднее и генуэзцами были основаны государства и колонии, протянувшиеся от Ионического до Черного моря. Их совокупность получила название Латинской Романии (так как в Западной Европе Византию нередко называли Романией). В состав Латинской Романии входили: Латинская империя со столицей в Константинополе и государства «франков» на Балканах; владения Венецианской республики, колонии и фактории генуэзцев, территории, принадлежавшие духовно-рыцарскому ордену госпитальеров (иоаннитов): Родос и острова Додеканеса (1306-1522).

Латинская империя.

Латинская империя. После того как Константинополь перешел в руки латинян, совместная комиссия, состоявшая из венецианцев и франков, избрала императором одного из вождей похода, графа Фландрии и Эно Балдуина I. По форме как бы восстанавливалась византийская государственность, сохранялся пышный церемониал

496

507

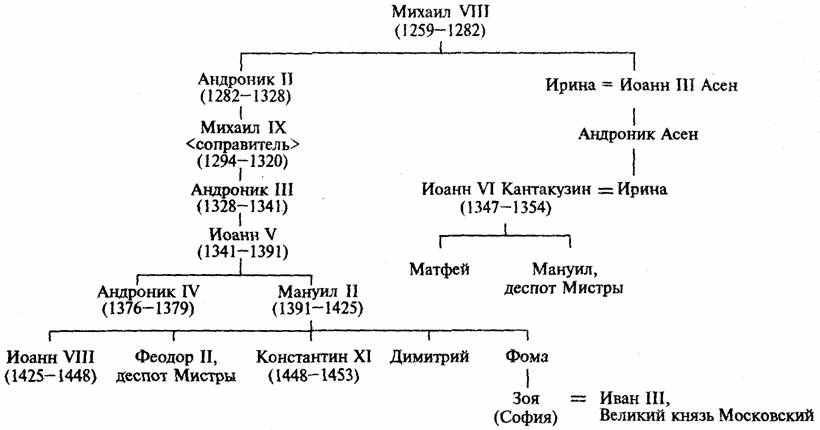

Династии Палеологов и Кантакузинов в Византии

кровавые междоусобицы XIV в. изматывали государство, уничтожали его ресурсы. Силы слабеющей Византии и набиравшей мощь Османской державы были уже в XIV в. несопоставимы. Но главнейшими причинами гибели Византии были все-таки упадок городов, ремесленного производства и торговли, оскудение крестьянства. Страна переживала политическую раздробленность, которая пришлась на самый критический период в ее истории. Помощь Византии со стороны других государств, нередко преследовавших своекорыстные цели, была недостаточна для отражения натиска османов. Рост самосознания греческого народа сдерживался господством устаревшей доктрины ойкуменизма, провозглашавшей универсальность и исключительность богохранимой «империи ромеев» в ее древних границах.

Османское завоевание тяжело отразилось на экономике и социальном развитии Юго-Восточной Европы, привело к длительному регрессу в развитии производительных сил. Хотя османское господство укрепило хозяйственное положение части феодалов, которые пошли на сотрудничество с завоевателями, расширило внутренний рынок, обеспечило большую централизованность, оно ухудшило положение народов Балкан, испытывавших жестокий национальный и религиозный гнет.