Методические рекомендации по подготовке детей к Республиканскому слету юных экологов в конкурсе «Юный гидробиолог»

| Вид материала | Методические рекомендации |

- О проведении районного конкурса юных экологов «Тропинка» в 2011 2012 учебном году, 97.59kb.

- Методические рекомендации по подготовке Ульяновск, 1747.38kb.

- Логии, к практическому участию в деле сохранения природных экосистем, способствующих, 114.25kb.

- Программа республиканского палаточного лагеря юных лесоводов и экологов Составители, 772.29kb.

- Методические рекомендации по подготовке контрольных работ для студентов заочного факультета, 975.03kb.

- Методические рекомендации по подготовке абитуриентов к тестированию, 113.11kb.

- Методические рекомендации к написанию рефератов, 30.98kb.

- Методические рекомендации по подготовке к промежуточному государственному контролю, 260.11kb.

- Методические рекомендации по подготовке курсовых и выпускных, 478.16kb.

- А. С. Грибоедова Кандидатская диссертация Написание, оформление, защита Методические, 2043.01kb.

Методические рекомендации по подготовке детей

к Республиканскому слету юных экологов в конкурсе «Юный гидробиолог»

Типы пресных водоемов

Среди водных объектов выделяют реки, озера, пруды, водохранилища и другие.

- Река – водный поток, текущий в естественных руслах и питающийся за счет поверхностного и подземного стока с их бассейнов.

Среди рек выделяют великие (протяженность - многие тыс. км), большие (длина более 500 км), средние (длина более 100 км), малые (длина более 25 км) и самые малые (менее 10 км).

Река со своими притоками образует речную систему, характер и развитие которой обусловлен главным образом климатом, рельефом, геологическим строением и размерами бассейна.

^ Режим реки – изменение уровней, расход, скорость течения, температура воды и другие явления зависит главным образом от характера питания реки и климатических условий местности, по которой она протекает.

Река начинается с истока и далее делится на три участка: верховье, среднее течение и низовье, оканчивается устьем. Речная долина образуется постоянным руслом, заполненным даже межень (самый низкий уровень), поймой, которая заливается водой лишь в половодье, и коренными берегами. Русло реки всегда меандрирует – образует излучины, изгибы. При спрямлении русла из петлеобразной меандры получается дугообразное озеро – старица (старое русло).

- Озеро – природный водоем в углублении суши, заполненный в пределах озерной чаши (озерного ложа) разнородными водными массами и не имеющий одностороннего уклона.

По размерам озера различают: малые (площадью до 1 км2), средние

(от 1 до 1000 км2) и большие (более 1000 км2).

По происхождению котловин озера делятся на:

- тектонические (в разломах);

- ледниковые (в углублениях, выпаханных ледником);

- вулканические (в кратерах потухших вулканов);

- завально-запрудные (в местах обвалов русел рек);

- остаточные (речные – старицы)

- провальные (карстовые, термокарстовые)

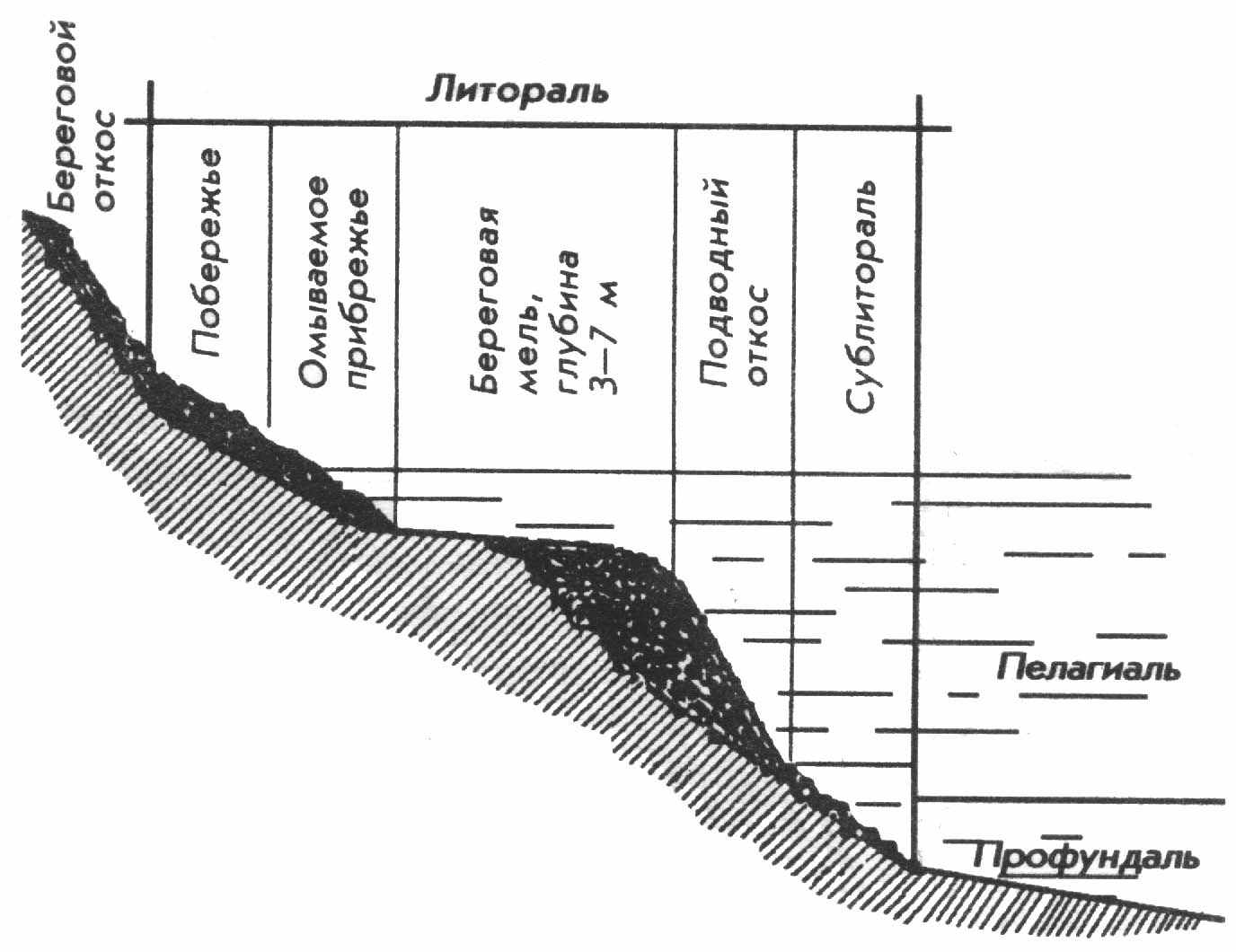

Экологические зоны озера:

прибрежная (литораль);

толща воды (пелагиаль);

глубоководно-донная (профундаль).

По водному балансу озера делятся на сточные и бессточные.

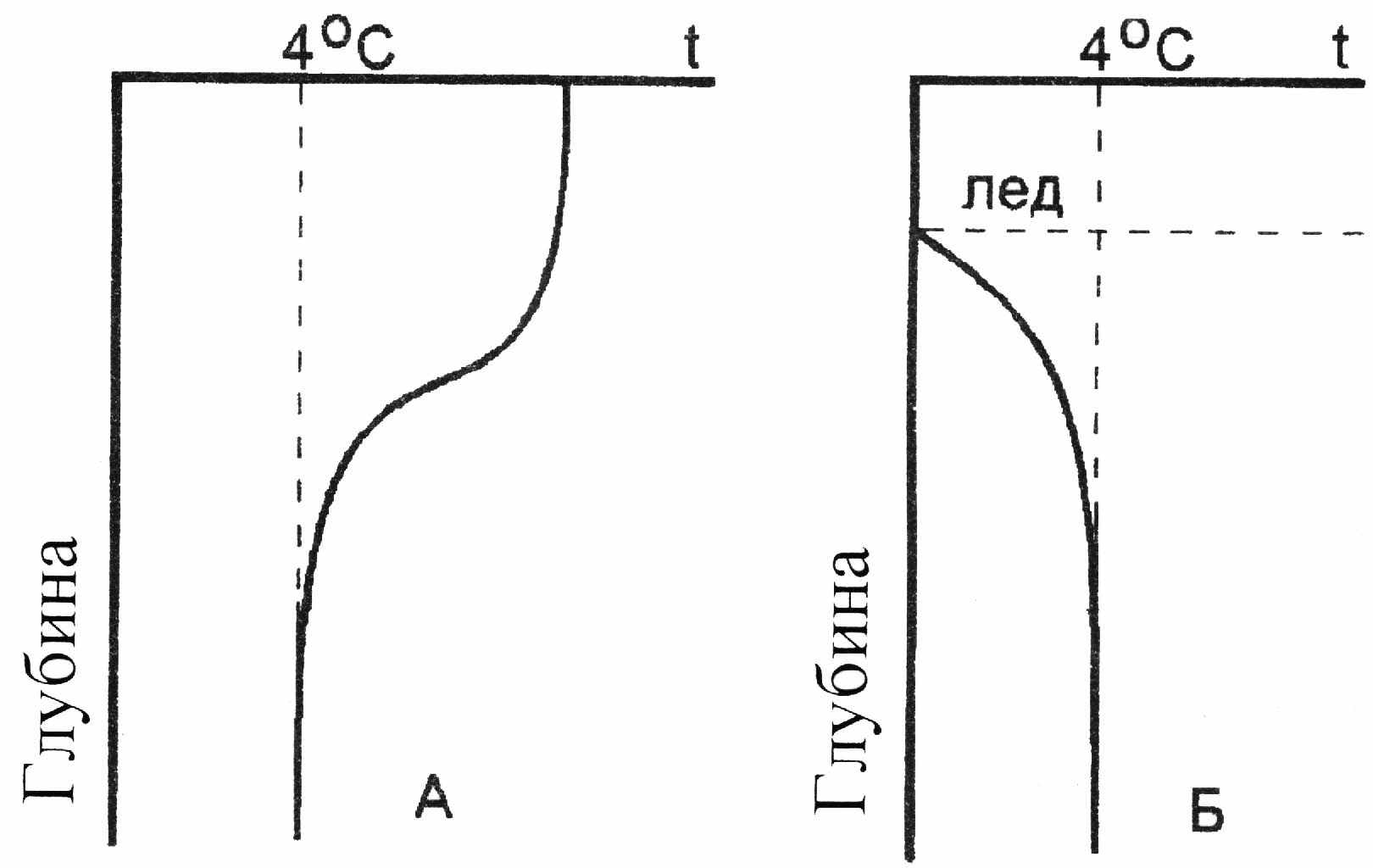

Характер распределения температуры в озерах называется температурной стратификацией.

Стратификация – это образование слоев воды с разной плотностью и температурой, происходящее вследствие того, что вода имеет наибольшую плотность (соответственно и больший вес) при температуре +40С. Этим объясняется непромерзание озер до дна и весенне-осеннее перемешивание воды.

Вертикальное распределение температуры в воде озер:

А - летний период; Б - зимний период.

3. Пруд – небольшой водоем с незначительной глубиной, литораль распространяется на всю его площадь, пелагиали нет. Котловины прудов могут быть выкопаны специально, могут возникать также на месте карьеров, разработок торфа, горных выработок. Обычно пруды создаются для орошения, разведения водоплавающей птицы и рыбы, проведения спортивных и оздоровительных мероприятий. Если пруд активно не подпитывается грунтовыми водами, он может зимой промерзать до дна, а летом пересыхать. Стратификация в пруду отсутствует.

4. Водохранилище – искусственный пруд площадью более 1 км.

5. Ключ – вода, пробивающаяся из-под земли. Может выходить на крутых склонах, выбиваться на дне небольшого бассейна, или просачиваться сквозь землю, разливаясь тонким слоем воды. На выходе температура воды низкая, О2 очень мало, но по мере удаления от места выхода увеличивается и содержание кислорода и температура.

6. ^ Ручей – небольшой водоток с активным течением, длиной 3-5 км. Может быть продолжением ключа или вытекать из озера, болота.

7. Временные водоемы – незначительные скопления воды, возникающие периодически и ненадолго. Образуется в углублениях суши после таяния снега, спада паводковых вод реки или в результате скопления дождевой воды.

^ Экологические группы гидробионтов

Вода является важнейшим экологическим фактором в жизни организмов и их постоянной составной частью. Влажность среды часто является фактором, ограничивающим численность и распространение организмов.

Особенности водной среды обитания:

1. Постоянное обеспечение водой и отсутствие иссушающих факторов.

2. Механическая поддержка со стороны воды, благодаря большой ее плотности.

3. Ослабленное освещение. Свет проникает на небольшую глубину.

4. Температурный режим в воде более мягок, чем на суше. Благодаря высокой теплоемкости, вода медленно нагревается и медленно остывает.

5. Водная среда характеризуется ограниченным количеством О2.

Гидробионты – организмы, постоянно обитающие в водной среде или проводящие в воде часть жизненного цикла.

Всех обитателей водоема можно разделить на несколько экологических групп:

- Нейстон;

- Планктон;

- Нектон;

- Бентос;

- Перифитон.

1. Нейстон (греч. плавающий, «гонимые ветром») – животные поверхностной пленки воды.

Эпинейстон – обитатели поверхностной пленки воды сверху.

Гипонейстон – обитатели поверхностной пленки воды снизу.

К этой экологической группе относятся:

а) ^ Клоп водомерка («конькобежец») имеет большую площадь опоры за счет широко расставленных конечностей. «Лапки» водомерки покрыты несмачивающимися в воде волосками. Движения по поверхности воды скользящие, могут совершать небольшие прыжки.

б) ^ Клоп гладыш держится под поверхностной пленкой воды, «повернувшись лицом», то есть брюшком, прикрепляясь к водной пленке передними и средними парами ног и кончиком брюшка. Легче воды. Задняя пара ног служит веслами, ноги длинные, с волосками для увеличения площади отталкивания в толще воды. Плавают кверху брюшком. (Связан также и с толщей воды (нектон)).

в) Жук-вертячка – плавает, совершая быстрые круговые движения на границе между водой и воздухом. Глаза, разделены на верхнюю и нижнюю половины, благодаря чему видят одновременно над и под поверхностью воды. Передние ноги длинные, средние и задние – короткие и широкие, выполняют плавательную функцию.

Практически все обитатели нейстона – хищники, обнаруживают свою добычу благодаря сотрясению поверхностной пленки воды.

В отличие от хищников ногохвостки, живущие на поверхностной пленке воды (Подура водяная и Сминтур Водяной) кормятся микроорганизмами верхних слоев воды.

2. Планктон (греч. блуждающий, «парить») – группа достаточно мелких животных парящих в толще воды. Планктонные организмы не способны противостоять течению. Они лишь ненамного тяжелее воды, капельки жира и пузырьки газа в их теле компенсируют лишний вес. Погружение тормозится благодаря форме тела, а также наличию выростов и щетинок на его поверхности. Питаются одноклеточными водорослями, бактериями.

Планктон обилен в малопроточных водоемах (озера, пруды, водохранилища, лужи). В реках его биомасса и численность значительно меньше. Зоопланктонное сообщество, как и любое сообщество экосистем, характеризуется постоянством видового состава и динамической устойчивостью. Размеры планктонных организмов от 20 мкм до нескольких миллиметров.

а) Дафния, тело полупрозрачное. Взмахом второй пары усиков дафния продвигается вверх и вперед, затем медленно опускается вниз, но на дно никогда не оседает. Затем снова взмахивает усиками и т.д.

б) Циклоп, длина тела до 2 мм, с вилочкой на конце. Самка вынашивает оплодотворенные яйца в яйцевых мешках, прикрепленных по бокам тела.

3. Нектон (греч. плавающий, плывущий) – совокупность активно плавающих животных, способных противостоять течению и преодолевать значительные расстояния. У большинства обитателей толщи воды есть механизмы, управляющие направлением и скоростью движения. Большинство нектонных организмов – активные хищники.

К этой группе относятся:

а) Рыбы имеют обтекаемую форму тела. Слизистые железы способствуют уменьшению трения при движении. Окраска тела маскирующая. Нижняя часть тела светлая, верхняя часть более темная. Хвостовой плавник служит основным моторным органом – с его помощью рыбы движутся вперед. Грудные плавники участвуют в поворотах тела, движении вверх, вниз и в стороны. Брюшные плавники удерживают тело в равновесии в вертикальном положении. У рыб развита мускулатура. Особенно хорошо развиты мышцы, двигающие хвост. Плавательный пузырь позволяет рыбам не утонуть под собственной тяжестью. Объем газа в пузыре изменяет объем тела рыбы и ее удельный вес. Масса тела рыбы приходит в равновесие с выталкивающей силой, действующей на рыбу на определенной глубине. Органы дыхания – жабры. Боковая линия позволяет рыбе ориентироваться в отношении направления движения воды.

б) Земноводные имеют между пальцами задних конечностей плавательную перепонку. В воде дыхание происходит через кожные покровы. С наступлением холодов способны закапываться в ил и впадать в оцепенение для перезимовки.

в) ^ Насекомые. Жук-плавунец имеет мощные гребные задние конечности, дышит атмосферным воздухом, запас которого находится под жесткими надкрыльями. Питается более мелкими водными беспозвоночными, мелкими лягушатами, головастиками, мальками рыб. Личинкам плавунца характерно предварительное переваривание пищи за счет введения пищеварительного сока через челюсти в тело жертвы. Личинки стрекоз – прожорливые хищники, жертву добывают с помощью маски. Личинки крупных стрекоз (коромысла, бабки) движутся за счет резкого выброса воды из задней кишки (реактивное движение). Личинки мелких стрекоз (красоток) движутся за счет волнообразных движений тела.

4. Бентос (греч. «глубина») – это совокупность животных, которые населяют дно водоемов. Наиболее крупных представителей бентоса, с размером тела более 2 мм называют макробентосом.

Сюда относятся: черви (планарии, олигохеты, пиявки), моллюски (двустворчатые беззубки), ракообразные (амфиподы, изоподы, речной рак), насекомые (хирономиды, личинки поденок, личинки веснянок, личинки ручейников, личинки стрекоз), рыбы (налим, стерлядь, пескарь). Многие из этих организмов (насекомые, ракообразные, паукообразные) могут обитать и в толще воды.

^ Личинки веснянок – ползающие организмы, имеют на конечностях коготки. Личинки ручейников строят домики-чехлики из частей растений, песка, мелких раковинок, склеивая их секретом прядильных желез, расположенных во рту. Двигаются, высунув голову и грудь с тремя парами ножек, волоча за собой домик-чехлик. Моллюски, обитатели дна дышат с помощью жабер (лужанки, битинии). Черви совершают газообмен через всю поверхность тела.

5. Перифитон (греч. «обрастание») – совокупность животных и растений, обитающих в толще воды на живых и мертвых субстратах, приподнятых над дном.

Основу пленок обрастаний составляют в основном формы микроскопические, для которых характерны высокий уровень метаболизма (обмена веществ) короткие жизненные циклы, способность быстро реагировать на изменения условий внешней среды. В состав перифитона входят представители трех основных функциональных групп: автотрофные организмы-продуценты (водоросли), гетеротрофные организмы-консументы (простейшие, коловратки, черви и другие) и организмы редуценты (зооглейние, нитчатые, кокковидные и другие бактерии и грибы).

Среди водной растительности находят укрытие и корм многие виды насекомых и их личинок (стрекозы, веснянки, поденки, водные жуки, клопы), моллюски и пауки:

а) Паук-серебрянка выстраивает подводный домик-колокол из паутины и наполняет его воздухом, закрепляя его на подводных частях растений. Серебрянка дышит атмосферным воздухом. Пузырек воздуха облегает тело паука, покрытое многочисленными волосками. Питается животной пищей.

б) ^ Брюхоногие моллюски (прудовики, катушки) движутся при помощи волнообразных сокращений мускулистой ноги, как бы скользя по субстрату. Дышат легкими, время, от времени поднимаясь за воздухом к поверхности. Питаются растительной пищей и бактериями, которые добывают при помощи «терки» на языке, соскабливая с покровов растений.

Примечание: некоторые водные беспозвоночные встречаются в разных экологических нишах. Например, обыкновенный прудовик может быть обнаружен в гипонейстоне, скользящим по поверхностной пленке воды, и на стеблях растений в толще воды.

^ Растения и водная среда обитания

Среди растений, обитающих в водной среде выделяют следующие экологические группы:

Гидатофиты (греч. hydor, hydatos – вода и phiton – растение) – водные растения, целиком или большей своей частью, погруженные в воду (ряска, элодея, кувшинка и др.).

Гидрофиты (греч. Hydor – вода) – наземно-водные растения, погруженные в воду только нижними частями, например стрелолист и др.

Гигрофиты (греч. Hygros – влажный) – наземные растения, приспособленные к обитанию в условиях избыточной влажности, преимущественно на болотах, на берегах водоемов и в других подобных местах, например, частуха.

^ Особенности водных растений:

Большинство водных растений – многолетние.

Корневая система водных растений чаще всего развита слабо, расположение ее – поверхностное.

Стебли имеют слабо развитую механическую ткань. Наличие большого количества объемных межклетников, заполненных воздухом (аэренхимы), компенсирует вентиляционные и отчасти дыхательные функции, что заставляет растение всплывать и не тонуть. Зачастую сердцевина стебля отсутствует, на ее месте располагается узкий воздухоносный ход.

Многие образуют корневища. У некоторых растений (вех) в корневищах имеются крупные воздушные полости. У стрелолиста образуются подземные клубни, богатые крахмалом.

Для водных растений характерна гетерофилия (разнолистность). Подводные листья – теневыносливые, у стрелолиста, водяной звездочки – длинные, лентовидные, у водяного лютика многократно рассеченные. Плавающие на поверхности воды листовые пластинки обычно овальной или яйцевидной формы. Плавающие листья имеют развитую кутикулу (кожицу) – слой жирового вещества, покрывающего сплошной пленкой всю поверхность. Устьица на таких листьях располагаются только на верхней стороне. Надводные листья могут быть стреловидными, как у стрелолиста.

Листья некоторых растений могут иметь воздушные полости, способствующие плаванию. У насекомоядного растения пузырчатка такие полости (пузырьки) служат для захвата насекомых. Подводные листья – теневыносливые.

Плоды и семена долго сохраняются и не теряют способности к прорастанию (водяной орех).

^ Древесно-кустарниковая растительность,

рекомендуемая для укрепления берегов

Корни деревьев и кустарников скрепляют размываемую прибойной силой волн и половодьем почву, стволы и ветви замедляют и останавливают мутный вешний поток, заставляя его осаждать органические взвеси, тем самым улучшать плодородие пойм.

Особенности береговой растительности:

а) Устойчивость к периодическому затапливанию;

б) Нетребовательность к почвенному питанию;

в) Высокая способность к вегетативному размножению (корневыми отпрысками);

г) Быстрота роста.

Для закрепления берегов лучше всего использовать ивы (козью, пятитычинковую, трехтычинковую и др.). Корневая система ивы густая, переплетающаяся. Она не требовательна к почве, влаголюбива. Ольха (серая) предпочитает почвы, обильно увлажненные проточными водами. Ольха не только закрепляет берега рек и озер за счет разрастания корневыми отпрысками, но и улучшает почву благодаря наличию азотфиксирующих клубеньков на корнях. Кроме ивы и ольхи можно использовать черемуху, смородину, шиповник.

^ Биологическая индикация экологического состояния водоемов

Биологические методы оценки – это характеристика состояния водной экосистемы по растительному и животному населению водоемов.

Биоиндикатор – группа особей одного вида или сообщества, по наличию, состоянию и поведению которых судят о естественных и антропогенных изменениях в среде.

Биоиндикация – способ оценки антропогенной нагрузки по реакции на нее живых организмов и их сообществ.

Оценка степени загрязнения водоема по составу живых организмов позволяет быстро установить его санитарное состояние, определить степень и характер загрязнения и пути его распространения в водоеме, а также дать количественную характеристику протекания процессов естественного самоочищения.

При сбросе в водоем токсических веществ, содержащихся в промышленных сточных водах, происходит угнетение и обеднение фитопланктона. При обогащении водоемов биогенными веществами, содержащимися, например, в бытовых стоках, значительно повышается продуктивность фитопланктона. При перегрузке водоемов биогенами возникает бурное развитие планктонных водорослей, окрашивающих воду в зеленый, сине-зеленый, золотистый, бурый или красный цвета («цветение» воды). «Цветение» воды наступает при наличии благоприятных внешних условий для развития одного, редко двух-трех видов. При разложении избыточной биомассы, выделяется сероводород, аммиак, углекислый газ и другие токсичные вещества. Это может привести к гибели зооценозов водоема и делает воду непригодной для питья. Токсичные вещества выделяют и многие планктонные водоросли в процессе своей жизнедеятельности. Увеличение в водоемах биогенных веществ в результате хозяйственной деятельности человека, сопровождаемое чрезмерным развитием фитопланктона, называют антропогенным эвтрофицированием водоемов.

Ниже приводится два варианта биоиндикации водоемов.

^ Индекс Майера

Методика годится для любых типов водоемов. По этой методике не нужно определять беспозвоночных с точностью до вида. Метод использует приуроченность различных групп водных беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности.

Организмы-индикаторы отнесены к одному из трех разделов.

^ Индекс Майера

Табл. 1

| Обитатели чистых вод | Обитатели средней чувствительности | ^ Обитатели загрязненных водоемов |

| Личинки веснянок | Бокоплав | Личинки комаров-звонцов |

| Личинки поденок | Речной рак | Пиявки |

| Личинки ручейников | Личинки стрекоз | Водяной ослик |

| Личинки вислокрылок | Личинки комаров-долгоножек | Прудовики |

| Двустворчатые моллюски | Моллюски Катушки | Личинки мошки |

| | Моллюски Живородки | Малощетинковые черви |

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице 1 индикаторных групп обнаружены в пробах. Количество обнаруженных групп из первого раздела необходимо умножить на 3, из второго раздела умножить на 2, количество обнаруженных групп из третьего раздела умножить на 1. Получившиеся цифры складывают. Значение суммы характеризуют степень загрязненности водоема. Если сумма более 22 – водоем имеет 1 класс качества. От 17 до 21 – 2 класс качества. От 11 до 16 – 3 класс качества. Все значения менее 11 – водоем грязный (4-7 класс качества).

Например, в пробах, взятых из озера Светлое, обнаружены следующие организмы: личинки поденок, личинки ручейников, личинки вислокрылок, личинки стрекоз, моллюски катушки и прудовики. Количество обнаруженных групп из первого раздела (личинки поденок, личинки ручейников и личинки вислокрылок) умножаем на 3. Из второго раздела (личинки стрекоз и моллюски катушки) умножаем на 2. И наконец, из третьего раздела (прудовик) необходимо умножить на 1. Согласно методике делаем следующий расчет:

(3·х 3)+(2 х 2)+(1 х 1) =14, что соответствует III классу качества воды.

Вывод: Воды III класса экологически полноценны, могут использоваться для питья с предварительной очисткой, а также рыбоводства и орошения.

^ Биотический индекс Вудивисса

Индекс используется только для исследования рек умеренного пояса и дает оценку их состояния по пятнадцатибалльной шкале. Он непригоден для оценки состояния озер и прудов.

Для оценки состояния водоема по методу Вудивисса нужно:

1.^ Выяснить, какие индикаторные группы имеются в исследуемом водоеме. Поиск начинают с наиболее чувствительных к загрязнению индикаторных групп: веснянок, затем поденок, ручейников и т.д. - именно в таком порядке индикаторные группы расположены в таблице. Если в исследуемом водоеме имеются личинки веснянок (Plecoptera) - самые «чуткие» организмы, то дальнейшая работа ведется по первой или второй строке таблицы. По первой - если найдено несколько видов веснянок, и по второй - если найден только один.

Если личинок веснянок в наших пробах нет - ищем в них личинок поденок (Ephemeroptera). Если они найдены, работаем с третьей или четвертой строкой таблицы (опять же, по количеству найденных видов). При отсутствии личинок поденок обращаем внимание на наличие личинок ручейников (Trichoptera), и т.д.

2. ^ Оценить общее разнообразие бентосных организмов. Методика Вудивисса не требует определить всех пойманных животных с точностью до вида. Достаточно определить количество обнаруженных в пробах "групп" бентосных организмов.

За «группу» принимается: любой вид плоских червей, моллюсков, пиявок, ракообразных, водяных клещей, веснянок, сетчатокрылых, жуков. Любой вид личинок других насекомых;

- семейство комаров-звонцов (личинки) кроме вида Chironofnus sp.;

- класс малощетинковые черви;

- любое семейство ручейников;

- Chironomus sp.;

- любой род поденок кроме Baetis rhodani;

- личинки мошки (семейство Simuliidae).

Определив количество обнаруженных в пробе групп, находим соответствующий столбец таблицы.

^ Биотический индекс Вудивисса

табл. 2

| ^ Наличие видов-индикаторов | Количество видов-индикаторов | Общее количество присутствующих групп бентосных организмов | |||||

| 0-1 | 2-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 20… | ||

| Личинки веснянок (Plecoptera) | более 1 1 вид | - - | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11-... 10-... |

| Личинки поденок (Ephemeropra) | более 1 1 вид | - - | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10-... 9-… |

| Личинки ручейников (Trichoptera) | более 1 1 вид | - 4 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9-... 8-... |

| Бокоплавы | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-... |

| Водяной ослик (Asellus aquaticus) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-… | |

| Олигохеты или личинки звонцов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-… | |

| Отсутствуют все приведенные выше группы | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |

3. ^ На пересечении найденных нами столбца и строки в таблице находим значение индекса Вудивисса, характеризующее исследуемый водоем.

Если водоем получает от 0 до 2 баллов – очень сильное загрязнение (5-7 класс качества), водное сообщество находится в сильно угнетенном состоянии. Оценка 3-5 баллов говорит о значительном загрязнении (4-5 класс качества), а 6-7 баллов – о незначительном загрязнении водоема (3 класс качества). Чистые (1-2 класс качества) реки получают оценку 8-10 баллов, а иногда и выше.

Классы качества речных вод

Шестиклассная система оценки качества вод принята в зарубежных странах и положена в основу ГОСТ 17.12.04.77 и ГОСТ 17.13.07.82.

Воды 1 класса экологически полноценные, могут использоваться для питья, рекреации, рыбоводства и орошения.

Воды 2 класса экологически полноценные, имеют питьевое значение, могут использоваться для рекреации, рыбоводства и орошения.

Воды 3 класса экологически полноценные, могущие пользоваться для питья с предварительной очисткой, а также рыбоводства и орошения.

Воды 4 класса экологически неблагополучны, имеют ограниченное применение в рыбоводстве и орошении, пригодны для технических целей.

Воды 5 класса экологически неблагополучны, имеют техническое значение.

Воды 6 класса экологически неблагополучные, применяются для технических целей с предварительной очисткой.