Эрнест фон Валь Воспоминания

| Вид материала | Документы |

СодержаниеСочинения: Кавалерийские обходы генерала Каледина. 1914-1915 гг. – Таллинн, 1933. |

- Каталог некоторых усадеб, имений, владений дворян и помещиков Тульской губернии, 2533.43kb.

- Воспоминания Сайт «Военная литература», 4244.99kb.

- Галактический Ковчег о проекте Наука Искусство Сказки, 367.36kb.

- Семиричного Круга Вике фон Бер. 24. 04 пт. 19. 00. Встреча с главой Семиричного Круга, 10.73kb.

- Известно, что слово алгебра произошло от названия сочинения "Китаб аль Джебр валь Мукабал", 63.82kb.

- Янош фон Нейман был старшим из трех сыновей преуспевающего будапештского банкира Макса, 122.88kb.

- Принципы Джона фон Неймана, 60.19kb.

- Бытовой фон насилия литературные размышления историка, 235.6kb.

- Лобанов Владислав Константинович, Бондаренко Татьяна Романовна Данилова Елена Александровна, 251.96kb.

- Н. С. Рыбаков, г. Псков, 234.66kb.

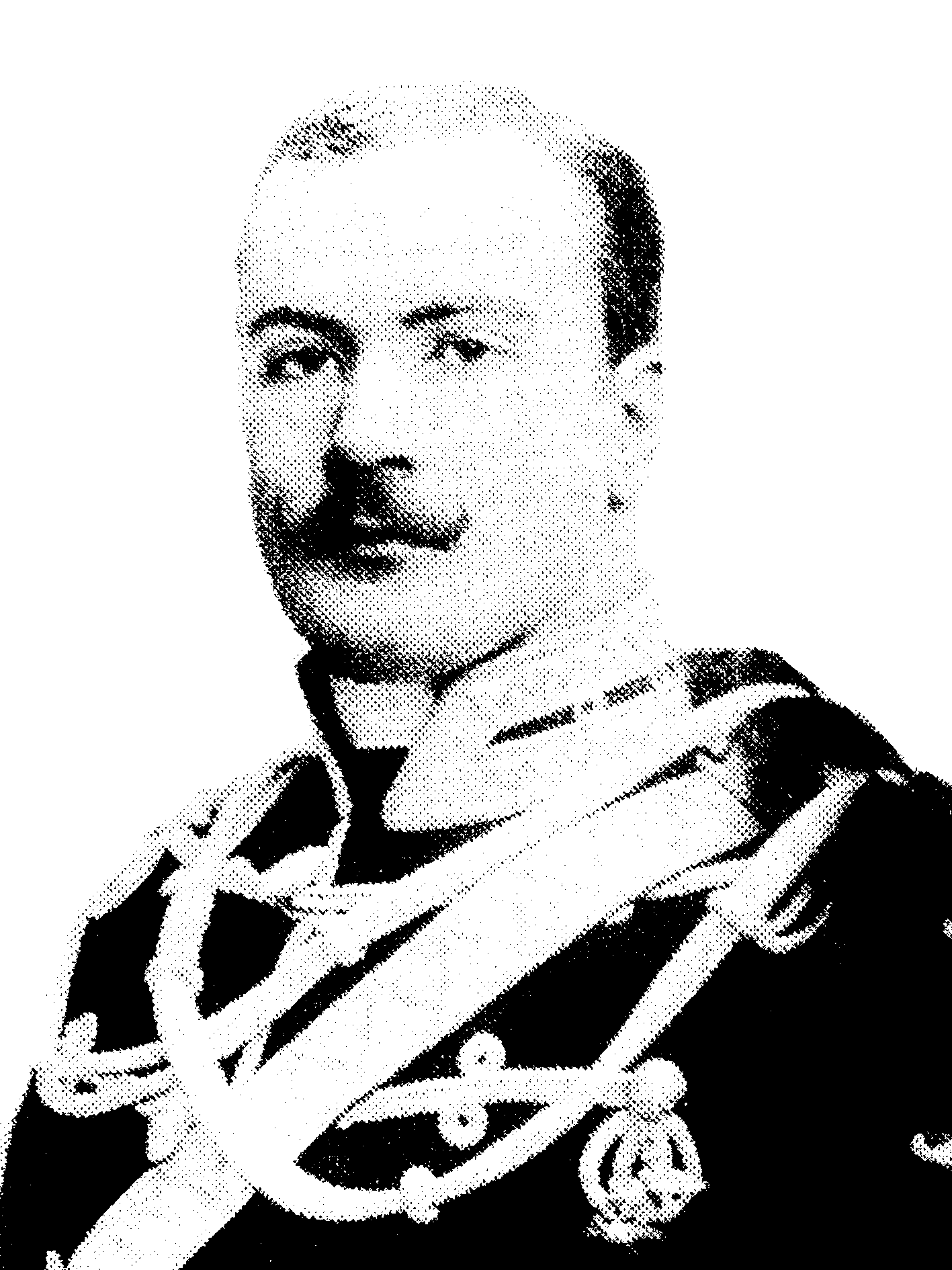

Эрнест фон Валь

Воспоминания

Генеральный штаб – Гражданская война – Эмиграция

1905-1913, 1918-1919 гг.

Эрнест-Карл-Вольдемар Георгиевич фон Валь

Биографическая справка

Граф Эрнест-Карл-Вольдемар фон Валь родился 26 декабря 1878 г. в имении Ассик Лифляндской губернии. Окончил Николаевский кадетский корпус (1897) и Николаевское кавалерийское училище (1899). Из училища был выпущен корнетом (09.08.1899) в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, спустя 3 года произведён в поручики (09.08.1903). В 1905 году окончил Николаевскую академию Генштаба по первому разряду, произведён в штабс-ротмистра гвардии с переименованием в Капитаны Генштаба (28.05.1905). Окончил годовой курс Офицерской кавалерийской школы (1906). Цензовое командование эскадроном отбывал в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку (07.01.1907-12.01.1909, 5-й эскадрон). С 23 января 1909 г. ст. адъютант штаба 23-й пехотной дивизии, подполковник (06.12.1911). С 6 декабря 1912 г. штаб-офицер для поручений при штабе 24-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны, полковник (06.12.1914). С 14 мая 1915 г. старший адъютант отделения генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии, затем начальник штаба 12-й кавалерийской дивизии. С 19 июля 1916 г. командир 3-го уланского Смоленского полка, генерал-майор (12.1917).

Имел награды: орден Святого Станислава 3-й степени, орден Святого Станислава 2-й степени с мечами, орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом.

В Белом движении участия практически не принимал, считая его обречённым на поражение. С 1918 г. жил в Крыму, в 1919 г. уехал в Париж, где успешно учился в школе изобразительных искусств, в 1920 г. перебрался в Эстонию. Издал ряд военно-исторических трудов, писал и продавал картины, участвовал в художественных выставках. Умер в г. Фаллингбоштель (Германия) 10 октября 1949 г.

Был женат на Клеопатре Александровне Шидловской (1885-1914, 3-е детей: …, Наталья, Ольга), Софье Дмитриевне Щербачёвой (1894-1989, дочь Марина) и Бените фон Нолькен (1896-1982, 2 сына).

^

Сочинения:

Кавалерийские обходы генерала Каледина. 1914-1915 гг. – Таллинн, 1933.

К истории Белого движения. Деятельность генерал-адъютанта Щербачёва. – Таллинн, 1935

- Действия 12-й кавалерийской дивизии в период командования ею Свиты Е.В. генерал-майора барона Маннергейма. - Таллинн, 1936;

- Война белых и красных в Финляндии в 1918 г. – Таллинн, 1936.

- Значение и роль Украины в вопросе освобождения России от большевиков на основании опыта 1918-1920 гг. - Таллинн, 1937.

- Как Пилсудский погубил Деникина. - Таллинн, 1938.

- Wahl, Ernest von: Zwei Gegner im Osten, Polen als Widersacher Russlands. — Dortmund: Volksschaft-verlag. 1939. (Дополненный немецкий перевод книги "Как Пилсудский погубил Деникина").

Воспоминания переданы Архиву Русской Эмиграции Мариной Эрнестовной Драшусовой, урожденной фон Валь.

Воспоминания

<1. Генштаб. 1905-1914 гг.>

Весной 1905 года всех причисленных к Генеральному Штабу повезли в Царское Село в Александровский дворец. Государь вышел к нам и поздравил со следующим чином. (Я был ½ года поручиком.) Обходя нас, он каждого спрашивал, кто куда поступает. Хотя велись переговоры о мире, было всё же прислано 20 вакансий на Дальний Восток; первые двадцать разобрали их. Один из первых двадцати, однако, был болен, и я как 21-ый мог поехать в Манчжурию. Это стало мне известно, когда я уже делал шаги, чтобы пойти по военной агентуре. Поэтому я доложил Государю: «иду по военной агентуре»; а следующий за мной, вследствие моего пропуска, опять шёл на Дальний Восток. Вышло неловко, как будто я отказываюсь идти на войну. Государь, отойдя шагов 10, повернулся и посмотрел на меня, как будто что-то собираясь сказать или желая запомнить моё лицо, но потом он пошёл дальше. Особенность его лица, опухшие, толстые, выдающиеся веки мне врезались в память.

Для движения по военной агентуре я использовал своё положение в свете; мне было разрешено работать в главном управлении Генерального Штаба, вопреки закону и существующему обычаю. Устроил мне это генерал Ермолов, брат министра и отчим Суровцовых. В тогдашнем седьмом отделении мне дали сделать сводку наших сведений по Китаю. В качестве кого? Просто потому, что в России по протекции всё было возможно. На моё несчастье, в VII отделении начальником был генерал Адабаш, человек, обжуливший богатейшего домовладельца Смирнова. В этом доме жил Оскар Алексеевич фон Валь, брат моего отца, которому хорошо была известна проделка Адабаша. Адабаш знал, что его история часто комментировалась моим дядей, имевшим с ним личное столкновение.

На моё несчастье, Адабаш, не имея данных, здорово живёшь, написал статью о Китае. Основательная разработка материала привела меня к выводам, обратным сделанным им. Эти причины заставили Адабаша не давать хода моей работе под предлогом, что он её должен предварительно просмотреть, раньше чем отдать в типографию. Я неожиданно, при первых же шагах, ещё не будучи офицером Генерального Штаба, а лишь прикомандированным, нарвался на врага. Это тем более была для меня неприятная случайность, что я лично ничего против Адабаша не имел, и его воображение, что тут появился для него опасный человек, ни на чём не было основано. При корректуре я попросил князя Волконского, офицера VII отделения, помочь мне. Он для того приглашал меня в свой особняк на Сергиевской, ближе к Литейному. Волконский был мил со мной, но возмущался моим стилем. Это послужило причиной тому, что я многие годы после этого не писал, полагая, что этого недостатка я не могу исправить. Стиль той работы был плох, главным образом, потому, что многое в ней представляло собой дословный перевод с донесений, написанных на иностранных языках. Чем ближе к тексту перевод, тем хуже стиль. Я же боялся приводить донесения в изменённом виде. Как бы то ни было, стиль мой при неудаче, постигшей всё это начинание, не сыграл никакой роли, так как Адабаш, получивший первую корректуру, уложил всю работу в свой письменный стол, закрыл его на ключ и уехал на три месяца за границу. За это время Ермолов ушёл, а на его место был назначен генерал Алексеев (впоследствии Начальник Штаба Государя и основатель Добровольческой армии). Просить Алексеева меня держать при главном управлении Генерального Штаба я не мог, потому что до перевода в Генеральный Штаб надо было по закону откомандовать ротой, а если я хотел идти по кавалерии, то до командования эскадроном ещё отбыть целый год в офицерской кавалерийской школе. Я не сомневаюсь, что даже это можно было с моими связями обойти и стать в совершенно незаконное положение, но я был вполне удовлетворён тем, что мог оставаться ещё на год в Петербурге в Кавалерийской школе, «а там видно будет». В этом, собственно, заключалась вся сущность моих планов, поэтому, не дожидаясь возвращения Адабаша, я поступил в офицерскую школу. Полагалось по окончании академии до командования ротой или офицерской школы отбыть лагерный сбор при штабе своего округа. Я по закону должен был поехать в Варшаву. Но одним звонком по телефону меня прикомандировали к Петербургскому округу, что считалось по существу и на практике невозможным. Мало того, Штаб округа был предупреждён Ермоловым, что я буду в Красное Село выезжать, лишь когда у меня будет время, так как у меня срочная работа в Главном управлении Генерального Штаба. Всё это укрепило во мне убеждение, что я могу всегда и всюду делать что мне вздумается, и что правила существуют для всех, кроме меня. Я в этом был так уверен, что не сомневался, что потом сам себя буду назначать на должности по Генеральному Штабу. Теперь это кажется наивным. Тогда же прошедшее и настоящее подтверждало такое заблуждение.

Участвуя в манёврах, я мог убедиться, как при ведении частей, так и при разборке действий по окончании манёвра, что старшие начальники никакого понятия о военном деле не имели. Почти все, за немногими исключениями, с таким же правом могли быть адмиралами флота. По нынешним временам военное дело сложно. Лишь люди с выдающимися качествами и способностями могут выполнить задачи старших начальников. Всё, что я видел в Петербургском округе, доказывало, что чины получались не по заслугам, а по мундиру. Дельными и понимающими военными были лишь сам Главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич, резкий вначале, но значительно сбавивший тон после революции 1905-го года, когда я его через год вновь увидал на разборах; хорошо понимал действия также и князь Трубецкой, командир стрелкового батальона. Все же остальные начальники делали, а потом говорили на разборках нелепости. Другие их молча слушали. Приходится удивляться, как мы могли столько времени вести войну на западе.

Осенью я поехал в Ассик. В Эстонии было неспокойно. Агитаторы разъезжали по сёлам и возбуждали народ. Видя, что власти потеряли голову, я посоветовал Егору привлечь на свою сторону крестьян и лишить недовольных возможности подстрекать всю массу населения, отдавая часть земли на продажу по участкам и с уплатой через банк. Егор как будто понял, что это верный исход на будущее. Мы поехали к Грюнвальду-Койк и к барону Раушу-Хукас. Эта поездка останется у меня в памяти по волнениям при этих разговорах. Первый, видимо, пошёл бы на такие уступки; второй обещался предварительно поехать переговорить с Губернским Предводителем Дворянства. Будь я на месте Егора, я, не дожидаясь ответа, который никогда не пришёл, исполнил бы свой проект, и через 12 лет, то есть в 1917 году, значительная часть денег была бы выплачена крестьянами, так как уже при введении их во владение я потребовал бы ½ суммы наличными.

В Ассике сообщили по телефону, что через Вальгоф прошёл агитатор. Я взял военную винтовку с патронами и с Савельевым и управляющим побежал через торфяное болото, чтобы его перехватить по дороге к винокуренному заводу. Я был в малиновых чакчирах. На поле за хлевом, привязанный к колу, пасся громадный бык, чистопородный фриз. Как только он увидел алый цвет, он пришёл в неистовство, стал с рёвом метаться во все стороны, наконец, вырвал кол и бросился за мной. К счастью, я был уже недалеко от опушки леса. Убегая, что только было мочи, я добежал раньше, чем он меня настиг. Перед лесом был забор. Я перескочил и спрятался за дерево. Бык добежал до забора, остановился и начал бодать рогами, разбрасывая землю и ревя, как лев. Идя на смертный бой с людьми, пришлось обратиться в бегство перед зверем; не мог же я его убить.

Агитатора мы, однако, не встретили. Впечатление, которое он оставил в Вальгофе, было потрясающим. Крестьяне были готовы в любое время пойти и убить управляющего и зажечь усадьбу. Видя серьёзность положения, я посоветовал помещикам в случае приближения банд пускать сигнальные ракеты большой величины. Будучи потом в Петербурге, я с помощью подписей товарищей собрал несколько новых военных винтовок и большое количество патронов, и их вместе с ракетами послал в Ассик. Это потом спасло Ассик от разгрома, так как о нахождении там оружия стало известно населению.

Вижу, как мы с мамой едем на станцию через лес около Талпика и я держу револьвер в руках, чтобы увидеть издали всякого встречного. Помню скользкое шоссе в 1 ½ верстах от Лайсгольма. По нему едут орущие во всю глотку хулиганы; четыре лошади наши, запряжённые рядом, скользят и боком взаимно жмутся. Доедем или не доедем? Остальные подробности ускользнули из моей памяти. Егор увёз свою жену за границу и больше не возвращался до середины 1906-го года, бросив всё на произвол судьбы. Моя мать, однако, вернулась в деревню.

Воскресает у меня на памяти и другое мгновение; было ли то раньше или позже, не могу припомнить; вероятно, с этого начался мой приезд в Ассик. Я еду в санях с Савельевым, со станции Ракке в Ассик, и смотрю по сторонам, ожидая нападения по дороге. Отчего-то мне кажется, что в последней избе деревни Валила собрались мятежники. Я подъезжаю к избе и с радостью вижу, что в ней никого нет. Выстрел сзади. Оборачиваюсь и вижу человека, быстро уходящего с дороги в сторону. Останавливаю сани, вытаскиваю винтовку. Всё это делается мной столь медленно, что при необходимости быстрой обороны ружьё в таком виде ни к чему. Держать же наперевес тоже неудобно. Дорога пустая; решаю вновь сесть и ехать в Ассик…

* * *

В Петербурге я поступил в офицерскую кавалерийскую школу, на один год, как то полагалось для офицеров Генерального Штаба, желавших идти по кавалерии.

Если в принципе Академия имела смысл, но теряла его на практике, то про офицерскую кавалерийскую школу можно было сказать обратное. Какой смысл имело послать кавалеристов, будущих командиров кавалерийских полков, дивизий и корпусов, в школу, где учились ездить верхом и где вырабатывались отличные берейторы. Тот, кто это выдумал, был, может быть, влиятельным человеком, никогда не побывавшим в школе и не знавшим, что в ней делается. На практике школа имела на нас прекрасное влияние, так как от 4-5-ти часовой тряски, фехтования, гимнастики и вольтижирования у всех зазубрившихся мозги очистились, и тухлый багаж из головы вытрясся.

20-го декабря 1905-го года я был на занятиях в школе. Ко мне пришёл мой вестовой и сказал мне, что меня просит выйти старая барыня. Ко мне приехала мама. Она выехала накануне из Ассика и передала мне письмо моего Паюсского двоюродного брата Николая. Он мне писал, что население восстало, что почти все помещики покинули свои имения, бросая их на произвол революционеров. Он остался в Паюсе, собрал вокруг себя верных людей и предлагал родственникам присоединиться к нему, чтобы силой оружия защищать родовую собственность, без которой лучше умереть. Он предлагал мне не медля секунды приехать к нему на помощь с возможно большим количеством оружия. Я посмотрел на маму. Она мне ответила, что не вправе удерживать меня, если я захочу поехать. Упрекать за это мою дорогую маму не могу, так как она не отдавала себе отчёта о размерах движения в Балтийском крае.

Моё решение было принято, не задумываясь. Я побежал к начальнику школы, генералу Брусилову (впоследствии – Верховному Главнокомандующему) и попросил разрешения уехать со своими лошадьми и казённым вестовым (восточным человеком), винтовками, револьверами и большим количеством патронов. Брусилов пошёл мне во всём навстречу: он посоветовал мне обратиться к Главнокомандующему, Великому Князю Николаю Николаевичу, с просьбой о назначении мне конвоя, так как без него ехать бесцельно – «не доедет до места».

Я помчался в Штаб Округа. Генерал Раух, начальник Штаба Великого Князя, заставил меня ждать, так как одновременно со мной со всех сторон к нему приезжали люди с требованием о военной помощи. Среди них я увидел и графа Евгения Толя, из Аррокюля, нашего соседа по Ассику. Он мне сообщил, что получил срочное известие об опасности, грозящей Аррокюлю. Про Ассик он уверял, что он был захвачен утром мятежниками. В Ассике я оставил Савельева и боялся, что управляющего и его убили. Толь меня заверил, что он при всех обстоятельствах присоединится ко мне. Когда Раух к нам вышел и отказал в конвое, Толь ему сказал, что он забывает, что тогда погибнет его, Толевское, многомиллионное состояние. Раух его обрезал, но всё же направил нас на Итальянскую во дворец к Великому Князю.

Там была суматоха. Адъютант вышел к нам и сказал, что Великий Князь всем отказал в помощи, и наше ходатайство бесцельно, так как только что подписан приказ не дробить военных частей. Он вошёл к Великому Князю и вернулся с отказом. Оставалось ехать одному. Я забрал своих лошадей и выехал на Балтийский вокзал. Комендант станции отказался погрузить лошадей, заявив, что поезда в Эстляндскую губернию не ходят. Путь, будто, разобран революционерами. Я всё же пошёл на товарную и обнаружил, что через 15 минут отходит молочный поезд. Движение поддерживалось только до Молосковиц. Тем не менее, я заставил моих двух лошадей погрузить в товарный вагон и прицепить к этому поезду: как ни как, на сто вёрст меньше ехать верхом. Товарные вагоны были не топлены. Толь и я сели в какое-то кондукторское отделение товарного вагона, единственное место, не занятое молочными сосудами.

Ночь была ужасная. Мне стало так холодно, что я перешёл в вагон лошадей, где было немного теплее. Пока мы ехали по Петербургской губернии, всё было в порядке, лишь железнодорожные служащие готовились к забастовке, будучи на стороне революционеров. Поезд наш, однако, пошёл дальше, чем предполагалось, и мы доехали до Нарвы, то есть почти вдвое дальше Молосковиц. Тут нас догнал первый воинский поезд из Петербурга. После нашего выезда Великий Князь предложил провинившимся кронштадтцам поехать на усмирение Балтийских губерний; они с радостью приняли предложение искупления вины. Во главе эшелона был адмирал барон Ферзен; в качестве начальника штаба отряда при нём состоял бывший Кавалергард, полковник Генерального Штаба Николай Петрович Половцев, мой приятель. Я прицепил свой вагон с лошадьми к воинскому поезду и пересел в отделение к Половцеву. До этого мгновения мой выезд был столь же бессмысленный, как поездка на аэроплане на луну. Какие были шансы, чтобы я зимой при сильном морозе из Молосковец проехал 300 вёрст верхом вдвоём с вестовым по льду и снегу по дорогам, по которым двигались сотнями банды вооружённых революционеров, а вне дороги ехать зимой нельзя? Это тогда меня не волновало; напротив, я ехал счастливый, что нашёл исход – если не с пользой, то при столь интересных обстоятельствах – закончить свою жизнь. Кроме того, я не был уверен в том, что не доеду. Зато я не сомневался в том, что значительное число моих патронов будет разменено на жизни людей, гибели коих я жаждал. Я ехал на смерть с радостью.

В Нарве положение значительно изменилось. Ферзен согласился взять меня с собой до Тапса, то есть ещё на сто вёрст дальше. По дороге я рассказал Половцеву, куда и как я еду. Он всплеснул руками. «Да ты не знаешь, что делается. Полное восстание. Усадьбы сожжены. Часть помещиков убита. Прочие убежали. Ты и одной версты не проедешь». Решение моё, однако, не могло измениться, не за тем я выехал. Половцев тогда пошёл к Ферзену и попросил мне назначить конвой из шести матросов. Ферзен колебался, так как имел вышеупомянутое категорическое приказание Великого Князя не дробить частей. Эти шесть человек были, по его мнению, обречены на гибель. Половцев, тем не менее, нашёл предлог к выделению этих людей, и Ферзен согласился. С этого мгновения я решил, что мой отряд достаточно силен, чтобы покорить не только население соседних имений, но и весь край.

До Тапса было ещё далеко. Наш поезд шёл медленно – по 18 вёрст в час. В Везенберге нам навстречу пришёл другой поезд, сообщивший нам, что путь до Тапса свободен. Тут же был доставлен нам революционер, только что убивший человека в Везенберге. Его, связанного, погрузили в наш поезд и решили его расстрелять в Тапсе. Когда поезд из Везенберга тронулся, я обнаружил, что Толя не было. Оказалось, что он, не попрощавшись ни с кем и не сказав мне ни слова, сел на встречный поезд и удрал обратно в Петербург. В тот момент это было счастьем. Что бы он делал и как бы он задержал меня при всём последующем!

В Тапсе уже царила революция. Начальник станции был архи-красный. Преступника, бледного, как окружающий снег, вывели и расстреляли; я не пошёл смотреть. Дальше эшелон Ферзена шёл на север на Ревель, я же должен был идти на юг на Ракке и Ассик. Из Тапса оставалось вёрст 50-60 – больше, чем можно зимой по снегу сделать верхом в сутки. Между тем, если Савельев и управляющий ещё не погибли, каждая секунда была дорога. Я попросил адмирала приказать меня послать по железной дороге до Ракке. Ему доложили, что путь дальше разобран. Я сказал, что доеду до разобранного места и там вылезу. Начальник станции заявил, что таких законов нет, по которым полагалось бы назначать поезда или паровозы для каких-то вооружённых не известно с какой целью и по какому праву терроризирующих население. Ему показали ближайшую берёзу и сказали, что если через пять минут не будет паровоз или если с паровозом что-либо случится, то он на ней будет висеть. Произведённый в это время расстрел вышеупомянутого революционера не оставлял сомнения, что это будет исполнено.

Паровоз явился. Когда я собрал своих шесть матросов и захотел прицепить вагон со своими лошадьми и вестовым, оказалось, что он уже ушёл раньше на юг с другим паровозом! Как видно, страх перед смертью мобилизовал подвижной состав станции. Я подозревал, что тут злое намерение погубить моих лошадей или увести их без меня. Взяв одного матроса, я полез на паровоз рядом с машинистом. Матроса я поставил в углу площадки с притянутым к машинисту штыком, сам я стал рядом с ним, вынул револьвер и спустил предохранитель. После этих недвусмысленных приготовлений я сказал машинисту, чтобы он дал ход и что в случае остановки паровоза без разрушения или его порчи мы в причинах разбираться не будем. У машиниста не осталось тени сомнения в последствиях. Всё это уже было в темноте, часов в 8 вечера. Паровоз тронулся. Мы помчались.

Когда машинист наклонялся, чтобы лопатой бросать уголь в машину, весь освещённый пламенем, наше оружие опускалось, следя за ним. Отсутствие перед нами моего вагона с лошадьми указывало на то, что путь только что был ещё исправен, так как вагон прошёл. Я приказал на станциях до Ракке не останавливаться, зная, что железнодорожники переговорили по линии и поэтому должны были знать о нашей малочисленности. Так мы прошли мимо Тамсаля и Асса. Нигде моих лошадей не было. Зато в лесу около Асса на полотно вышло человек 30 революционеров для разборки рельсов. Я приказал не сбавлять хода, идя на риск опрокинуться: ведь лошади проскочили, а между нами было лишь 15 минут хода. В 15 минут снять рельсы трудно, я это знал по манёврам. Поравнявшись с ними, я в них пустил пулю из револьвера. Они не ответили выстрелами, а рассыпались в лес. Мы проскочили в Ракке, где я должен был высадиться; на станции узнал, что лошади мои (под названием «воинского поезда», взволновавшего всю линию – в нём был один мой вестовой) не были остановлены, а пошли дальше. Я заявил начальнику, впрочем, приличному человеку, что, если лошади не будут возвращены через 15 минут со следующей станции, я буду вынужден принять репрессивные меры. Лошади из Лайсгольма были возвращены.

В это время я успел, несмотря на поздний час, реквизировать с помощью начальника конно-почтовой станции розвальни, набрать соломы и погрузить своих 6 матросов – всё это около 11-12 часов ночи. Лошадей мне вывели в темноте из вагона не на площадку, а прямо на землю по доскам; потом с большим трудом ввинтили им в темноте острые шипы и с вестовым сели верхом, и отряд мой двинулся на Мариен-Магдалину.

Проехав 15 вёрст, мы на почтовой станции этого пункта узнали, что из Вейсенштейна прибыл отряд в 25 человек, чтобы потушить восстание, центром которого явилось наше имение Вальгоф. Я не хотел верить. Как так! Отряд из Вейсенштейна? Других войск, кроме моряков Ферзена, не было выслано из Петербурга. Но всё же это оказалось правдой. За пять минут до меня мичман Михайлов с отрядом срочно из Вейсенштейна прибыл для усмирения мятежа в Вальгофе, где некий Сульц, объявив себя президентом Эстонской республики, набрал себе государственный совет и к 10 часам утра 24 декабря объявил о переносе штаба его квартиры из Вальгофа в Ассик. Ядром республики должны были служить имения Ассик, Руттигфер, Иммафер, Коик и Вальгоф.

В темноте и суете приготовлений к выступлению я нашёл мичмана Михайлова и попросил его обождать пять минут, чтобы я успел согреться и выпить чаю. С ним был прапорщик Гарпе. Михайлов заявил мне, что ждать он ни секунды не может, ждать пять минут поэтому не согласен, так как получил сведения точные о том, что к семи часам на хуторе Пальзо назначен сбор революционеров; он обязательно желал к четырём часам утра успеть напасть на дом президента и его арестовать раньше, чем тот успеет выйти на сборное место. Я с ним согласился, и мы немедленно продолжали путь с 6 +25=31 матросами, усаженными на розвальни.

Замок Аррокюля оказался цел. Зато со стороны Ассика и Вальгофа - наших двух имений – накануне вечером было видно зарево многочисленных пожаров. План действий был принят такой: список главарей был ещё до моего прибытия составлен мичманом Михайловым по сведениям, полученным им на Почтовой станции. Но места жительства их никто не знал, а названия хуторов нам не помогали, так как ночью нельзя было заняться расспросами дороги. Я предложил прямо поехать на нашу мызу Вальгоф и забрать с собой управляющего – будь он ещё жив; если же он убит, то арестовать кого-либо из лиц, живущих на дворе, и заставить быть нашим вожатым. Исполнение действий было решено предоставить Михайлову как прямому начальнику отряда: я не желал руководить, боясь упрёка в будущем, то есть что я являлся палачом своим крестьянам.

Мы в два часа езды доехали до мызы Вальгоф, куда прибыли около трёх часов ночи. Управляющий, видя вооружённых, решил, что ему пришёл последний час. Насколько я помню, мы его нашли одетым, ходящим с фонарём в хлеву. Он, с одной стороны, почувствовал себя спасённым, с другой – был в страхе перед неизвестным исходом нашего предприятия. Мы его забрали и, не теряя времени, с его помощью свернули с главной дороги у хутора Кадак, чтобы нагрянуть на Сульца.

Михайлов и два матроса побежали к избе, как только сани подъехали к воротам, в то время как остальные матросы бегом окружили избу. Я остановился с вестовым в 100 шагах, чтобы не участвовать при аресте, и охранял главный путь. Сульц, подошедший на стук к дверям, не успел выстрелить из ружья, которое он держал в руках. Оно оказалось заряженным. Его схватили, связали, выволокли, положили на розвальни и что есть духу поскакали в Пальзо. На углу, там где следующий хутор, мы остановились. Я остался с вестовым у пленного, Михайлов, Гарле и 30 матросов бросились к хутору Пальзо.

Тут дело, однако, не прошло гладко. Матросы уверяли потом, что в них из дома раздался выстрел. Зная, что я с этой стороны сторожу, они оставили мою сторону свободной и побежали с двух сторон в обход хутора, а оттуда открыли стрельбу по дому. Через секунду сани, на которых лежал Сульц, забор, около которого я стоял, деревья – всё было простреляно. Свист пуль был вокруг нас, как будто мы попали под пулемёт. При стрельбе с обратной стороны в окно пули пробивали деревянные стены дома или вылетали в противоположное окно, по нашему направлению. Ни пленный, ни мы не были, слава Богу, задеты; трескотня через 2-3 минуты прекратилась. Зато я увидел поднимающееся около хутора громадное пламя. Матросы зажгли дом, боясь войти, а собравшиеся в доме люди боялись выйти. Тут пришлось вмешаться.

Я подбежал ближе и, крича со всей силой, приказал немедленно потушить огонь; я ожидал, будет ли это ещё возможно. Матросы приказание исполнили. Дом был потушен. В доме были арестованы отец и сын Юрманы и мельник, уже успевший придти на сборное место. Их схватили и навалили на розвальни. Труднее <было> изловить остальных: стрельба в пять часов утра и начавшийся пожар разбудили людей в окрестности. Я не поехал в Ассик, а направился обратно в сторону Вальгофа, чтобы помочь арестовать остальных. < Однако, не удалось> больше захватить никого. Все удрали. Лишь революционер Резев не успел скрыться; матрос выстрелил в него раньше, чем тот спустил курок. Пуля ему пробила лоб. Я в это время был на мызе, и меня известие о первой <смерти> неприятно поразило. Михайлов подошёл ко мне и сообщил, что все остальные главари скрылись, но что он не может больше задержаться, а должен ехать к своему начальнику обратно в Мариен-Магдалинен. Я с него взял слово, что он Сульца ни при каких обстоятельствах не выпустит. Михайлов оставил мне Гарпе, сам же со своими 25-ю матросами и четырьмя пленными и одним убитым сел в розвальни и ускакал. Вечером того же дня, то есть в сочельник, Сульц, два Юрмана и мельник были расстреляны по приказанию морского начальника Михайлова в Аррокюльском лесу. Сульц поднял перед смертью кулак и выкрикивал проклятия.

Как только Михайлов уехал, я сел верхом и помчался в Ассик, куда прибыл с Гарпем и шестью матросами к 9-10-ти часам утра. Мы не знали, кого найдём в живых, но барский дом, по слухам, ещё стоял на месте. Как сейчас вижу себя верхом на лошади, быстро едущим мимо винокуренного завода. Туманное, не очень холодное утро. Завод не работает. Уже три дня рабочие бастуют. Мчусь мимо рабочих конюшен к ферме. Встречные люди бросаются в стороны, видя мою громадную бобровую шапку с малиновым лацканом, восточного человека и матросов, и снимают шапки.

Вот я подъехал к крыльцу. Дом на месте. Выбегает полузамёрзший Савельев и управляющий. Они без еды на морозе сидели два или три дня с винтовками на башне, ожидая нападения банд и восстания рабочих. Они не могут придти в себя от пережитых ужасов. Не теряя ни минуты, я арестовываю зачинщиков среди дворовых и рабочих: на ферме – самого заведующего фермой, на винокуренном заводе – двух рабочих. Управляющий имением Каргая даёт самые точные беспристрастные указания. Я приказываю собраться всем дворовым. Через час наша передняя полна. Хотя я не могу говорить по-эстонски как следует, но речь моя понятна:

- Все на работу; малейшее сопротивление – и верёвка на шею…

Особое слово я обращаю, после ухода прочих, к Вайну за его подозрительное поведение. Он бледен, как полотно. Люди расходятся со страхом. Они уже не устроят самостоятельного нападения на нас. Тем не менее положение серьёзное. Около Вейсенштейна концентрируются крупные банды. Отряд матросов в Вейсенштейне слишком слаб, чтобы защитить город от масс революционеров. Вечером зарево со всех сторон указывает на возрастающее восстание. Больше всего я озабочен положением в Вальгофе. Брат Сульца удрал. Не могли поймать и Блюма, однофамильца нынешнего французского депутата-коммуниста и столько же свирепого и решительного человека. Вальгофский управляющий может быть убит. Делить отряд из 6-ти человек я не могу. Между тем Вальгофский управляющий приговорён коммунистами к смерти и два раза лишь случайно избег гибели.

Решение его убить было принято группой лиц, живших на хуторах и в деревнях Вальгофа. Во главе их стояли Блюм и Мунк. Я вызываю, по указанию Вальгофского управляющего, 13-тилетнего мальчика Нарица для допроса. Он боится, что его убьют за донос. Я его заставляю всё же рассказать то, что он случайно услышал, будучи подмастерьем в крестьянской семье. Он вечером лёг в избе хозяйки, и думали, что он спит. Пришёл Мунк и совещался с тремя другими разбойниками, как устроить нападение на управляющего и застрелить его. Было известно, что управляющий должен был вечером ехать в Ассик. Мунк с ружьём его поджидал в лесу перед «депутатистами». Каким-то чудом управляющий спасся. После этого Мунк на розвальнях въехал в Вальсгофский двор и выстрелил. Однако, и в этот раз не удалось убить управляющего.

Ещё до моего приезда заведующий фермой в Ассике организовал восстание Ассикских дворовых. К нему должны были примкнуть мужики из деревни Пайнурме, что за нашей сельской школой. Деревня была разбита на районы, и каждый район имел своего начальника милиции. Даже «сёстры милосердия» на случай боя – спрашивается, с кем – были назначены и имели соответствующий перевязочный материал. Я сообщил добытые сведения Михайлову. Он в два приёма устроил нападение на организаторов и в Вальгофе арестовал 2-3-х человек, среди коих был и Мунк. В Ассике тоже были в деревне арестованы несколько человек, среди них мерзавец Юрий, бывший наш кучер. Заведующего фермой и двух рабочих винокуренного завода я отослал в Мариен-Магдалинен, откуда они были посланы вместе с Мунком и его товарищами в Вейсенштейн.

Когда эти аресты были произведены, и весть о расстреле Сульца, Юрманов и мельника распространилась, на население напал ужас, и много семей убежало в лес, где провели в снегу несколько ночей. Из Ассикского села Пайпурме ко мне явилась депутация с просьбой помиловать Ассикских мужиков, арестованных накануне. Наказание их смертной казнью не отвечало их вине, так как фактически агрессивных поступков они не делали; избрание их начальниками милиции не указывало ещё на совершённые преступления. Я написал письмо к морскому начальнику в Вейсенштейне с ходатайством о том, чтобы он не расстреливал Ассикских мужиков, но и не присылал бы их обратно, а отправил бы их подальше. В конце письма я добавил, что, в отличие от Ассикских мужиков, я за Вальгофских не прошу.

Получив это письмо, Вейсенштейнский моряк-начальник расстрелял Вальгофских разбойников; но он принял и наших дворовых, посланных через Вальгоф и Мариен-Магдалинен, то есть прибывших по тому же маршруту, тоже за Вальгофских мужиков и расстрелял и их. Тогда я не сомневался, что они первыми пошли бы на убийства и явились бы главарями при мятеже; всё же они лишь намеревались это делать, но ещё не совершали уголовных преступлений, как Мунк и компания, а лишь занимались пропагандой. Теперь же я жалею, что просил за кого бы то ни было. Поступки мужиков в 1917 и 1918 годах доказали мне, где была моя настоящая ошибка. Морской офицер в Вейсенштейне высек Ассикских революционеров и, за неимением возможности отправить виновных в дальние места, прислал их обратно в Ассик. Хуже нельзя было поступить, так как вернувшиеся не были усмирены, а лишь вдвойне озлоблены. Всякое милосердие в такие минуты является ошибкой…

В сочельник, то есть на первый же день, как я прибыл в Ассик, я приказал запрячь себе маленькие сани, посадить с собой вооружённого револьвером и винтовкой матроса и поехал, сам правя, в Паюс к Николаю. Весь край был полон мятежников. Поездка вдвоём в области, куда солдат ещё не проник, была сопряжена с риском быть убитым из-за угла. Мы поэтому поехали не по большой дороге, а по зимнему пути вдоль реки.

Около пяти часов, уже в темноте, мы благополучно добрались до двора усадьбы Паюс со стороны Луйка. Вооружённые люди, остановив нас в 100 шагах, потребовали наш пропуск – у нас никакого пропуска, конечно, не было. Кем занят Паюс нам не могло быть известно. Революционеры могли его захватить и там засесть. Решительное мгновение наступило, когда мы назвали себя. Часовые, приложившие ружья, могли бы нас убить раньше, чем мы могли защититься. Я назвал себя; нас сейчас же впустили.

Николай с женой и детьми и несколькими храбрыми помещиками засел у себя, и <они> решили умереть в Паюсе, но не покидать имения. У него была допотопная пушка длиной в один метр. Он её зарядил, но стрелять из неё без того, чтобы самому не убиться, не мог бы, так как она была без лафета! Тем не менее весть о наличии в Паюсе артиллерии разнеслась по всей стране; в планах, захваченных нами потом у революционеров, мы нашли указания, что банды сперва должны были захватить все окрестности города и местечки и только тогда направиться на Паюс, так как там приходилось иметь дело «с пушками».

Мы провели вместе сочельник; я забыл, что со всех сторон пожары и убийства. Николай подарил мне металлический складной стакан, который я хранил многие годы в память этого вечера. Перед людьми, как Николай, надо преклоняться. Рыцарь по понятиям и на деле. Будучи совершенно глухой, он не мог слышать выстрела под самым ухом. Как же при таком пороке мог он надеяться защититься, когда главным средством защиты при подобном положении является слух!

Ночью я поскакал обратно, не желая оставить своих матросов без начальника; нападение на Ассик было весьма вероятно. Банды успели соединиться в крупные отряды в 500 и более человек и двигались по всем направлениям, сжигая имения и убивая собственников. Выше я упомянул о Герберте и его безобразном поведении в вечер лошадиной выставки в Юрьеве. Вот, однако, каким он себя показал героем в это ужасное время. Помещики образовали отряды самозащиты, в которые входили домашние учителя, гувернёры, лесничие и прочие верные, испытанные служащие. В состав такого отряда под начальством Мюлера-Эйкстфер поступил и Герберт. Банда более 100 человек напала на имение барона Таубе и разгромила его. Самозащита Мюлена, человек 10-15, не двинулась в это имение, а направилась по параллельной дороге в следующее имение, предполагая, что революционеры не будут их ждать, а пойдут дальше грабить следующую усадьбу. Розвальни самозащиты были запряжены английскими кровными лошадьми. Когда повстанцы увидали движение по параллельной дороге, они решили, что рядом двигается другая банда и захотели устроить скачку – благо у них были запряжены краденые у барона Таубе чудные лошади. Обе дороги сходились в одну точку около посёлка, окружённого каменным забором. Вопрос, кто успеет первым захватить забор и встретить из-за него противника в лоб, был вопросом жизни и смерти. Герберт, имея скаковую лошадь, с другим лихим молодым человеком, фамилию которого я забыл, - пустил лошадь полным ходом, доскакал первый, бросился за забор и первым выстрелом убил скакавшего во главе прочих, в красном парфорсном фраке барона Таубе, революционера. Упав, тот загородил остальным путь. Одни розвальни революционеров наскочили на другие. Получилась каша. В это время к забору подоспели остальные члены самозащиты и открыли огонь. Разбойники бросились из саней бежать в соседнюю деревню. Большинство из них было найдено и расстреляно.

Ещё больший по храбрости подвиг совершил граф Сиверс, нарвавшийся с другими помещиками на заседание революционеров. Сиверс стал под окном, а другой вошёл с ружьём в собрание. При этом он споткнулся, упал и выстрелил, падая. Обезумев от неожиданного выстрела, революционеры стали выпрыгивать из окна, где Сиверс одного за другим убивал из автоматического ружья. Этот случай удивителен: собравшиеся были в полном вооружении, <но> никто в панике не защитился.

В противоположность этому, граф Буксгевден, хранивший в замке Лоде с рвами, валами и подъёмными мостами исторические ценности, отобранные в 1812 году его предком у Наполеона, бросил свой замок. Его можно было с тремя людьми защитить против целого войска, если у противника не было артиллерии. В замок вошли два шестнадцатилетних подростка и сожгли его со всеми ценностями.

Вернувшись в Ассик, я занялся подготовкой обороны на случай нападения. Усадьба построена безобразно. Подъезжая к имению, трудно поверить, что в доме 52 комнаты. Защита дома, состоящего из 6-7 флигелей, при наличии восьми защитников (шести матросов, меня и денщика) – задача трудная. Я пробил дырку из комнаты, что влево от передней через платяной шкаф. Благодаря этой бойнице я мог обстреливать анфиладным огнём из комнаты, в которой я спал, переднюю, красный салон, маленький салон, большой зал и одну оранжерею, а в другую сторону в деревянном флигеле – все комнаты до конца дома. Моё оружие хранилось в этой комнате. Матросы спали в конце в конторе. Сообщение с ними было обеспечено. Я ходил с револьвером в кармане, даже оставаясь в пределах дома, так как следить при подобном расположении частей дома <за тем>, что делается около прочих флигелей, было невозможно: один флигель закрывал вид на другой.

Раз я вышел без револьвера в красный салон и сел за рояль, чтобы поиграть. Не успел я взять первых аккордов, как за мной раздался выстрел. Я повернулся и обнаружил, что выстрел произведён в моей спальне. Положение отчаянное. Что тут делать? Я бросаюсь с голыми руками в спальню и застаю плачевную картину. Савельев держит мой браунинг, а перед ним разбитая фаянсовая миска, кувшин и стол красного дерева. Он вынул патрон, чтобы посмотреть механизм, и забыл тот патрон, который находится в дуле. Ему от меня попало основательно, не столько за разбитые довольно ценные вещи, как за трогание моего оружия, несмотря на мой запрет. Минуты эти остались мне памятны.

Ещё худшее случилось через несколько дней. Я собрал хозяев хуторов на совещание: как поступить, если банды нападут на них. Стоя в конторе среди толпы человек в 25, я потерял свободу передвижения. Я доверял хуторным хозяевам, которые, в сущности, сами те же, хотя и мелкие, помещики. Где были мои матросы, не помню; полагаю, что они были тут же припёрты толпою к стенам. Вдруг с треском раскрываются двери в комнату покойного отца, и на пороге стоит 3-4 человека с ружьями и револьверами. За ними вся комната полна вооружёнными с ног до головы людьми, одетыми в чухонские меховые шапки с закрытыми ушами, в полушубках. Вошедшие в двери властным голосом по-эстонски спросили, тут ли помещик. Толпа хуторных хозяев ринулась назад; я выхватил револьвер. Недоразумение сейчас же выяснилось. Отряд самозащиты под начальством моего двоюродного брата Штрика, которого я до этого не знал, получил сведения о готовившемся в этот вечер нападении на Ассик и поспешил защитить нашу усадьбу. <Мы> друг другу обрадовались.

Народ самозащиты был аховый, но прекрасно дисциплинированный. Так как они проголодались, я приказал им приготовить ужин и предложил им остаться на ночь. Штрик и его люди, ожидая нападения, не сняли оружия, садясь за стол. Действительно, мы не встали с ужина, как пошла стрельба из Лехефера со стороны леса, что за хлевами. Самозащита выстроилась в темноте перед домом и побежала строем на окраину двора. Желая знать, куда и как наилучшим образом применить моих матросов, я побежал с самозащитой, думая, что за амбарами я узнаю, откуда идут банды, и тогда вернусь, чтобы отдать распоряжения.

Придя на окраину двора, самозащита рассыпалась в стрелковую цепь и залегла за амбаром. Стрельба со стороны леса прекратилась. Полежав без движения минут 10, мы увидели двигавшуюся в темноте со стороны леса кучу вооружённых людей, чёрные силуэты которых всё более отчётливо выделялись на снежном фоне. Штрик скомандовал огонь, но потом вдруг остановил и окликнул подходящих. То оказались мои матросы, лишь благодаря случайности не убитые залпом самозащиты. Услышав, как и мы, выстрелы, они без меня бросились к лесу, но, не найдя в темноте никого, оттуда возвратились. Страшно подумать о несчастии, от которого мы были на волоске. Вернувшись домой, самозащита расположилась на ночь. Штрик повесил свою винтовку на крюк для полотенец. Крюк не выдержал. Ружьё, стукнувшись прикладом об пол, разрядилось и прострелило потолок, чем вновь подняло тревогу среди самозащиты и моряков.

Прожив один несколько дней в Ассике, я начал скучать. Вдруг приехал взвод лейб-драгун с поручиком Гриммом. Правительство, растерявшееся сначала, с назначением министром Н.Н.Дурново решило подавить мятеж силой. В Балтийские губернии были двинуты карательные отряды: на севере – генерала Безобразова и на юге – генерала Орлова. Эскадрон драгун под командованием ротмистра Березина, от которого и приехал Гримм, стал в Вейсенштейне. Картина изменилась. От обороны можно было перейти к наступлению.

Я присоединился к Гримму. Мы верхом со взводом поехали в Паюс; Николай знал организацию революционеров и мог дать нам ценные указания. Гримм по дороге арестовывал разбойников и расстреливал их. В Паюсе мы были встречены с большой радостью. Николай нам дал массу указаний. Дворовые девки влюбились в драгун за ту ночь, что мы простояли в Паюсе, и, когда мы на следующее утро покидали это имение, провожали со слезами своих возлюбленных, усмирителей их народа.

Оттуда мы верхом, во главе взвода драгун поехали через Иммафер и ряд других имений до Вейсенштейна. По дороге мы сделали безрезультатный обыск у священника, главного революционера, подговорившего наших Ассикских крестьян поделить нашу землю между собой. Я предлагал его расстрелять, но Березин, с которым мы предварительно встретились в имении Койке, этому воспротивился. При обыске, после того как стало известно, что пришли войска и революция провалилась, конечно, ничего не нашли. Мерзавец остался безнаказанным, в то время как те, кого он подговорил, пали жертвой его пропаганды. В Вейсенштейне я встретил барона Шиллинга, товарища по школе. Будучи <сам> свеж и предприимчив, я был потрясён его придавленным настроением и ужасным видом. Он целый месяц не спал. 10-го января, когда всё было приведено в порядок и ферма вновь заработала, я уехал обратно в Петербург.

<Через> полтора месяца после этого из-за границы приехал Егор. Спрашивается, на каком основании я должен был или, вернее, согласился поплатиться своей шкурой за наследство, которого я был лишён, а Егор, который получил всё, в минуту опасности оказался за тридевять земель и вернулся, лишь когда я ему спас его добро. Был ли он мне за это благодарен? Его жена подговорила его на то, о чём я писал выше. В течение двух лет Егор бывал при встречах со мной мил, но потом он и это бросил. Всем этим мы обязаны Маргарите. Зато некоторые соседи, имения коих были спасены мерами, принятыми в Вальгофе – очаге революционного движения, вернувшись в свои имения, перед крестьянами все упрёки свалили на меня. Барон Рауш и Кнорринг меня осуждали за слишком строгие меры. Как они поступили бы, если выехали бы 23-го декабря со мной, видно из поведения их, Егора и графа Толя. Если таково было отношение тех, кому я спас имущество, то крестьяне во мне увидели главного руководителя постигшего их наказания. Без меня подверглись бы расстрелу не 10, а 40-50 человек. Я встретил на Мариен-Магдалинине экспедицию Михайлова и заступился за Ассикских мужиков. Последний без меня сжёг бы хутор Пальзо, и матросы вошли бы во вкус и сожгли бы ещё немало других хуторов. Если Михайлова не было бы, я, может быть, сам принял бы в отношении революционеров ещё более строгие меры, не имея достаточного числа людей, чтобы забирать пленных и содержать их под стражей. Однако, на моё счастье, всего этого не пришлось брать на себя. Я являлся безответственным зрителем деятельности Михайлова, который производил аресты, конвоировал арестованных до места полевого суда и по приговору его расстреливал виновников.

С формальной и юридической стороны я не отвечал за происшествия, не арестовав никого ни сам, ни через моих 6 человек. Вопросы экзекуции меня не касались и не зависели от меня более, чем от любого местного жителя. Через три года семьи пострадавших начали затевать жалобы по поводу расстрелов. Ввиду вышеизложенного, ко мне не пришли даже запросы. Со времени революции я не мог посетить Ассика, где ряд лиц ждут моего появления, чтобы отомстить за 1905 год. Со времени смерти отца и революции я потерял к Ассику, а в особенности – к усадьбе, - тёплое чувство любви к родному, которое было так сильно во мне в молодости. Вскакивание по ночам, хватание оружия и поджидание около бойницы при шорохе или лае собак, утро 24-го декабря, стрельба Савельева – не забываются. Зато Егор мог спокойно возвращаться из-за границы и пользоваться 12 лет всеми благами жизни. Я не жалею ни о моей поездке, ни о результатах. Если в 1905-ом году сгорели бы наши усадьбы, то было бы хуже, чем неприятности, о которых я упомянул. Те, кто думали иначе, чем я, в 1917-ом году переменили мнение.

* * *

В Красном Селе жизнь моя была заполнена работой в школе. Меня изредка назначали на манёвры в качестве офицера Генерального Штаба. На разборках я видел несколько раз Великого Князя Николая Николаевича. Большое впечатление на меня произвела перемена его тона после революции 1905-го года. Его могучая внешность не отвечала внутренней силе.

О политическом настроении высшего общества я писал: всё критиковалось, а не поддерживалось. Всё сгнило, и все толкали гнилое здание, чтобы его свалить. Главный недостаток русских людей был и есть, по отзывам посетивших <до> и после Россию, болтание языками и отсутствие дела.

Офицеры Лейб-гвардии Гродненского Гусарского полка получили приглашение к Царскому завтраку в Петергоф. Дамы наши учились делать придворные реверансы. Накануне назначенного дня офицеры выехали во дворец и переночевали в нижнем этаже, а может быть, только переодевались после смотра, не могу припомнить в точности. Моя жена воспользовалась тем, что сестра её матери, баронесса Лаудон, жила на даче в Петергофе, и приехала накануне к ней переночевать. Утром за ней приехала царская карета, и она торжественно при стечении всех домашних и прочих соседей была подсажена царским лакеем в царской ливрее и треуголке в экипаж и привезена во дворец.

В Петергоф к этому дню были приглашены все члены Императорской Семьи, а также масса придворных. Старшие полковые дамы (по чинам мужей) сидели рядом с Великими Князьями. Моя жена была дамой Дмитрия Павловича. Против неё сидели Принц Ольденбургский, beaufrire Государя. Завтрак был подан на золоте. Обстановка была весьма эффектная. После стола все придворные ушли, а Государь с офицерами нашего полка пошёл в зал рядом со столовой. Мы окружили Государя, который шутил и рассказывал, как он любит Петергоф. Особое удовольствие он испытывал при купании в море и с подробностями останавливался на этом своём развлечении. Обращение и манеры у него были как у милого, простого и сердечного хозяина. Офицеры вели себя вполне прилично. Только Лазарев что-то бухнул неловкое. Против нас, ближе к выходным дверям, собрались полковые дамы и некоторые Великие Княжны. Императрица Александра Фёдоровна, очень стройная, совсем не похожая по фигуре на себя, каковой она была во время бала 1903-го года, описанного мной раньше, должна была беседовать с нашими полковыми дамами, но, сконфуженная числом незнакомых лиц или же стеснённая незнанием русского языка, скоро отделилась от них.

Полк, в свою очередь, пригласил Государя на полковой праздник. По ходу манёвров праздник был отпразднован около местечка <название нрзб> в палатках. Государь приехал с Великим Князем Николаем Николаевичем. Как эскадронный командир я сидел близко от Царя и мог участвовать в разговорах. Царь говорил мало и пил очень немного. Это я подчёркиваю в опровержение небылиц генерала Краснова. Во время обеда играли трубачи, балалаечники и пели песенники. Великий Князь Николай сидел против меня; он почти не говорил и держал себя скромно, что мало соответствовало его обыкновенному отношению к офицерам. После завтрака мы снялись.

В то время, как мы стояли в деревне Николаевке, был выпуск молодых офицеров в полк. Ко мне в эскадрон назначили князя Тундутова, о котором бывший Германский Император Вильгельм упоминает в своей книге. Приехав в полк, Тундутов представился мне. Вид у него был такой же, как у всех азиатов. На следующий день я пошёл ему отдавать визит. Тундутову отвели маленькую тёмненькую избушку, недалеко от моей. Вошедши к нему, я увидел азиата в одной тужурке, каковую у нас часто носили наши офицеры вне службы. Желая ему показать отцовское покровительство, как то полагалось доброму «отцу-командиру», я его взял за локоть и усадил его рядом с собой, начав соответствующий разговор. Тундутов молчал и подобострастно улыбался, как свойственно азиатам в подобных случаях. Посидев с ним пять минут и видя, что я его стесняю, я ушёл, оставляя его сзади себя в комнате; вдруг мне навстречу в дверь входит тот же Тундутов в офицерской форме. Я беседовал так долго и сердечно с его вестовым, которого князю разрешили взять с собой в качестве постоянной прислуги, из числа бывших подданных. Китайцам все европейцы кажутся на одно лицо, как нам азиаты. Впоследствии к Тундутову, который по религии его народа считается сыном Солнца, приехала депутация. Она бросилась перед ним на колени, ниц головой, и долго лежала в таком положении, произнося положенные по их обетам молитвы. Их бог только что встал со стола в собрании Гусарского полка, где играл в карты. Впрочем, Тундутов был в те времена милый, симпатичный мальчик. Впоследствии он стал адъютантом генерала Янушкевича, деятельность коего он и разоблачил в разговоре с Вильгельмом II. Кончил он свою карьеру командиром антибольшевистской армии, выбранной из кочевых народов. Я его видал в Париже в 1920-ом году, перед русской церковью, где его представил принцу Бурбонскому.

Перед Рождеством мне прислали вакансии в Генеральный Штаб. Как я писал в прошлых записках, я кончил 21-ым академию и поэтому, казалось бы, не мог рассчитывать на хороший округ. Но в России всё было странно организовано. Пехотные офицеры по окончании академии должны были командовать два года ротой. Кавалерийские же, кроме двухлетнего командования эскадроном, должны были ещё пройти через офицерскую кавалерийскую школу. Выходило, что ко времени разборки вакансий в Генеральном Штабе по окончании ценза на очереди стояли офицеры кавалерии, окончившие три года тому назад, и офицеры пехоты выпуском на год моложе. Поэтому первые вакансии получали кавалеристы, а потом только доходила очередь до пехотных. Хороша организация. Так оказалось, что выше меня стоял только один кавалерист моего выпуска, а именно Крузенштерн. Я выбирал вторым. В Петербургский округ попали мы оба, причём он в самый Петербург, а я в Ревель.

Приехали в Ревель при ужасном морозе. Нас встретила милая моя мама, устроившая прекрасно при содействии моих кузин Жени и Харриет нашу новую квартиру в старинном доме Бреверна на Судебной улице на Вышгороде. С переездом в Ревель на должность адъютанта штаба 23-ей пехотной дивизии я снимал гусарскую форму и производился в капитаны Генерального Штаба – на десятом году моей службы в офицерских чинах. Если последние годы в полку уже были отказом от большого света, то с этого мгновения начинается период моей жизни, посвящённый почти исключительно личным делам. Оценивая мой второй Варшавский период со служебной точки зрения, <должен сказать, что> он оказался, несмотря на неблагоприятные условия в полку, всё же весьма удачным. В конце 1908-го года было назначено состязание по всем отраслям военной подготовки между эскадронами нашего полка. Мой пятый эскадрон, после двухлетнего моего командования, оказался во всех отношениях на первом месте. Начальнику нашей дивизии это стало известно, и он меня поблагодарил за столь блестящий результат. Командиру полка только и оставалось отдать мне при моём уходе благодарственный приказ.

Ревель

Со времени моего перевода в Генеральный Штаб служебное положение моё и сама служба изменились. Я уже не имел дела с солдатами, а лишь с бумагами, к которым я не привык и в которых мне сначала было нелегко разбираться. Главная же разница была в отношениях ко мне всех военных. Из блестящего гвардейского кавалериста я стал с одного дня на другой так называемым «моментом», которого за одну его форму принципиально ненавидели все строевые офицеры, боявшиеся штабной тёмной власти, и которого всякий высший штабной чин считал священным долгом эксплуатировать в смысле работы и притеснять, где только мог.

Положение младшего офицера Генерального Штаба в России было действительно одним из самых странных. С одной стороны, офицер Генерального Штаба пользовался невероятной властью; молодой капитан распоряжался от имени начальника дивизии; от его доклада зависела зачастую служебная карьера какого-нибудь старого строевого офицера до генерала включительно; с другой – он не был в полной безапелляционной зависимости от ближайшего начальника по Генеральному Штабу; эта двойственность и делала большинство офицеров Генерального Штаба наглыми со строевыми чинами и раболепно заискивающими перед начальством.

В России многое делалось шиворот навыворот. При повышении, казалось бы, материальное положение должно было улучшаться. Фактически же выходило обратное. На жалование командира эскадрона и законные остатки от эскадронного хозяйства я мог, при получении 100 рублей в месяц из дому, жить с женой в Гвардейском полку. На оклад капитана Генерального Штаба, даже в столь маленьком городе, как Ревель, было жить невозможно. Таким образом, из привилегированного общественного положения, которое делало одновременно и значительную служебную независимость, я за окончание академии и за успехи по службе попадал в крайне незавидное положение мелкого офицера Генерального Штаба, зависящего от случайного начальника.

Первый лагерный сбор, отбытый мною при штабе корпуса, всё же был наилучшим. Командир корпуса, знаменитый генерал Лечицкий сразу же меня полюбил и всюду брал меня с собой, оживлённо беседуя со мной на всякие темы, чаще всего расспрашивая меня о тех или иных тактических вопросах. Он был из простых армейских офицеров, одним из тех исключительных людей, пробравшихся без академии Генерального Штаба до такой головокружительной высоты. Его желание учиться и работоспособность были поразительны. Второго такого человека среди военных я не видал. Лечицкий не любил своего начальника штаба генерала Фреймана и его игнорировал. Это часто принимало остентативный характер. Лечицкий меня, молодого капитана, всюду и всегда ставил в положение решающего тот или иной военный вопрос, а Фрейману приходилось после этого исполнять соответствующее решение. Мои отношения к Лечицкому сохранились на многие годы. Во время войны я специально поехал к нему в штаб его армии и погостил у него день. Он меня встретил, как старого друга.

Ещё в начале лета я проездом через Петербург зашёл в Главное управление Генерального Штаба и просил меня за мой собственный счёт отправить на манёвры какого-нибудь иностранного государства. Осенью мне сообщили, что меня командируют в Англию. В Петербурге я сел на пароход и прямо доехал до Лондона. Поездка была очень приятная. Среди пассажиров был кавалергард Коссиковский, с которым я сошёлся. Прочие пассажиры были англичане, устроившие развлечения как-то: скачки Sprint и тому подобное. Кому-то пришло в голову написать сочинение в Робинзоновском духе, вложить в бутылку и бросить в море. Для этого было устроено похоронное шествие с музыкой и торжественное опускание трупа-бутылки в море. По вечерам устраивались концерты, на которых я выступал как главный музыкант. Потом говорились речи и рассказы, обращённые ко всем присутствующим. Дамы вечером появлялись в бальных туалетах, увешанные бриллиантами. Мужчины во фраках.

В Лондоне я явился к генералу Ермолову, который был болен и поэтому передал мне свои полномочия во время манёвров. Таким образом, я оказался единственным представителем наиболее могущественного в те времена Государства.

На время подготовительного периода к манёврам я поселился, по совету Коссиковского, на <нрзб по-англ.> около Hyde Park, где за сравнительно не столь большую плату я имел хорошую комнату и прекрасный стол. Через несколько дней я получил приглашение выехать в Оксфорд, где всем военным агентам отводилось казённое помещение. По дороге я познакомился с рядом представителей прочих восемнадцати государств, приславших своих офицеров генерального штаба или военных агентов на эти манёвры. Все ехали в военной форме. Поезд был экстренный и мчался с необыкновенной быстротой, никогда ни раньше, ни позже мной не виданной.

В Оксфорде к нам прикомандировали офицеров английского генерального штаба, из коих старший был полковник Макдональд. Утром нас будили по сигналу. Мы спускались в столовую, где подавали первый завтрак, после чего нас сажали в автомобили и возили к месту манёвров; там нас ждали чудные верховые лошади. Всё это носило весьма торжественный характер. Месяц, проведённый мной в Англии, - один из самых интересных периодов моей жизни. Любезность англичан превосходила всякие описания. Помимо обедов и ужинов, дававшихся нам ежедневно военными властями, Оксфордский Университет пригласил нас на большой торжественный обед. Профессора появились в своих допотопных костюмах.

На манёврах не буду подробно останавливаться, отмечу лишь очень интересный факт обходного движения. Две армии, оперирующие друг против друга с двух сторон Темзы, решили сделать обход противника, причём случайно выбрали противоположные фланги. Вышло так, что каждый из противников, наступая своим правым флангом, тянул свои войска вправо, и таким образом получилось круговое движение. Когда оба старших командира, из коих один был генерал Френч, известный впоследствии по великой войне, заметили это оригинальное положение, то один решил остановиться; Френч же, напротив, продолжал начатый обход и поставил своего противника в положение побеждённого. Это характерно для военного дела. На войне оказывается победителем, несомненно, тот, кто упорствует в своём решении.

Другой факт, который меня тогда поразил, была политическая игра, разыгрываемая англичанами, как будто они вели настоящую войну. На одном мосту я нашёл приклеенным воззвание одного из Главнокомандующих к населению противоположной стороны. В нём население возбуждалось к восстанию против своих угнетателей; Армия пришла освобождать его от гнёта правительства. Дальше следовало всё то, что впоследствии Вильсон высказал в своих знаменитых пунктах. Такой приём действеннее, чем оружие. Англичане практиковали его уже тогда на манёврах. Смешно было видеть, как целые народы через 10 лет попались на подобную детскую удочку, урвавшую от них результаты, достигнутые смертью миллионов храбрейших сынов Родины. Глупость толпы безмерна. Чем пошлее ложь, тем легче она подхватывается шумными массами непогрешимых идиотов.

Вернувшись в Лондон, все представители иностранных государств получили приглашение Английского парламента на торжественный обед. Сперва нас повели на заседание парламента, а потом мы отправились на это торжество. Сидели за отдельными столами по двенадцать-пятнадцать человек. Моим соседом оказался с одной стороны красный депутат нижней палаты, а с другой – известный генерал сэр Гамильтон. Во время обеда встал Асквис и произнёс пацифистскую иезуитскую речь. Член <нижней палаты> парламента оказался фанатичным и невоспитанным человеком. Он в течение обеда доказывал мне, что монархии отжили свой век и царствующих лиц следует уничтожать. По отношению к офицеру, присягавшему своему императору, этот разговор был хамством. Несмотря на положение гостя, я дал это почувствовать своему собеседнику. Перед своим отъездом на <нрзб по-англ.> я попросил разрешение осмотреть казармы шотландского гвардейского полка. Меня встретили чрезвычайно любезно и показали мне много весьма интересного.

Вернувшись в Петербург, я зашёл в Главное управление Генерального Штаба, не разработав доклада. Меня попросили к генерал-квартирмейстеру Данилову («чёрному»); пришлось экспромтом изложить виденное. Через некоторое время я предоставил подробный отчёт о моей поездке с массой рисунков, весьма интересный по содержанию. Этот доклад мной был найден без обложки через год в одном шкафу Генерального управления, вместе со всяким хламом. Кому-то понравилась довольно дорогая обложка, и он ею воспользовался для своих записок. Как и китайскую мою работу, так и большой последующий мой труд - перевод нового полицейского устава на русский язык – никто не читал.

Эти несколько фактов показывают, насколько были неверны слова нашего бывшего начальника академии генерала Глазова: «Работайте дальше по военным вопросам и будьте уверен, что ни один ваш труд не пропадёт даром, а принесёт вам лично заслуженную пользу». Только труды, рассчитанные на вкус читателей, а не чисто научные работы, давали в Генеральном Штабе результат. Да и то лишь в тех случаях, когда автор их издавал сам на свой риск, а не отдавал бескорыстно весь свой труд на печатание в главное управление Генерального Штаба, рассчитывая на казённое издание без материальных выгод для себя. Английский устав был через год после моей передачи Главному управлению переведён другим лицом и издан им на свой риск у Березовского. Не знаю, окупился ли этот труд, но характерно, что именно этим фактом через год мне объяснили, отчего мою работу не напечатали; объяснение ничего себе!

Вообще порядки в России были странные. Лица, сидевшие в главных учреждениях, исключительно только думали о своей карьере и палец о палец не ударяли ради дела. Революция была нами, правящим классом, хорошо подготовлена. При таких условиях работать не на свой риск, то есть не с целью издать книгу и на этом сделать афёру, было совсем бессмысленно. Я, к сожалению, много времени потратил на труды по военным вопросам, раньше чем это сообразил.

Через два-три месяца меня пригласили в Штаб Петербургского Округа с просьбой прочитать лекции об Английской армии. Присутствовал весь Генералитет. Успех доклад имел большой. Он вышел не только гладкий, но интересный и оригинальный.

Так я к 1913 году докатился до чина подполковника, а к 1915 году – до чина полковника Генерального Штаба. Последний, как и чин генерала, я получил на войне. Не потеряв ни года до академии и окончив её, будучи офицером гвардии, я забрал все существующие служебные преимущества. Наравне со мной службу прошёл один Крузенштерн. Я оказался 39-ти лет генералом.

В бытность мою в штабе в Ревеле я ещё пустился на очень рискованное предприятие, в 1911 году, которое чуть не кончилось моей гибелью. Штаб Петербургского Округа готовил мероприятия на случай войны со Швецией. Ему нужны были точные карты с последними изменениями дорог в северной и средней Швеции. Офицеры Генерального Штаба были запрошены секретной бумагой, не хотят ли они участвовать в тайной рекогносцировке. Мы могли получить подложные паспорта. Нас предупредили, что если нас поймают, Русское Правительство за нас не будет заступаться. Я заявил о своём согласии поехать. Нам полагалось по пятьсот рублей за несколько дней работы. Хватало денег на поездку вдвоём. Моя жена была беременна и не могла поехать со мной, зато Елена изъявила согласие принять участие в этом рискованном деле.

Своей фамилии, очень распространённой в Швеции и Финляндии, мне нечего было изменять; я попросил мне дать паспорт на моё же имя. Это было счастьем, иначе меня арестовали бы уже в мгновение оставления парохода в Стокгольме. Я сбрил усы и принял весьма иностранный вид. Уже в Ревеле мне пришлось разговаривать в таком виде с пароходным агентом, который меня знал. Мы спустились в каюту, и я решил не показываться больше на палубе, боясь встретить знакомых. Мой квартирант с женой и ребёнком, коренной швед Линдгрен, недавно выехавший из моего дома, оказался среди пассажиров. Он знал, что я офицер Генерального Штаба и что у меня личного дела не может быть в Швеции. Мой бритый вид мог заставить думать, что я брат того, которого он знал. В то мгновение, как я слезал с парохода, в дверях появился маленький Линдгренёнок и бросился мне с радостью в ноги. Всё это вышло настолько неудачно, что Линдгрен немедленно дал знать полиции.

Я без карт ничего не мог сделать. Их мог достать, согласно указанию Штаба Петербургского округа, только Ассанович, в это время живший в Стокгольме для изучения шведского языка. За ним следили, так как его командировка была официальной и Шведскому правительству было известно, что он офицер Генерального Штаба. Когда я от Ассановича вышел, то я заметил, что за мной идёт рыжий тип. Его же я встретил у входа в гостиницу. Я переменил весь план и выехал не на место своей работы в Гефле, а в Норвегию, зная, что там слежка за мной прекратится. На вокзале мой рыжий вновь появился и сел на мой поезд. Но в Христиании его уже не было. Он, очевидно, вышел, убедившись, что я выехал за границу. Мы поехали в Тронтьем, где успели прокатиться на моторной лодке по фьорду и поесть чудную норвежскую рыбу, осмотреть старинную церковь, даже побыть на водопаде, а оттуда мы ночью вернулись с севера в Швецию.

Я нанял автомобиль, и мы в один день пролетели не без инцидентов по подлежащим исследованию дорогам; я всюду снимал нужные мне виды и мосты. Шофёру должно было казаться крайне подозрительным, что я в незнакомой мне местности ему на каждом повороте давал указания куда ехать. Мы временами ехали по таким дорогам, по которым никто никогда не ездил. Некоторые шоссе были покрыты травой, так как были построены шведским правительством только со стратегической целью.

Сперва мы думали ночевать на станции, с которой надо было ехать на Стокгольм, но потом я решил, что это опасно и приказал усилить ход, чтобы попасть на курьерский поезд, шедший раз в сутки. Вышла рискованная скачка. Произошла остановка на песчаной дороге в лесу. Бензин вышел. Шофёр, торопясь, перелил пол-бидона через край прямо в автомобиль. Мы подъехали в двадцати верстах от станции к шлагбауму через рельсы в то мгновение, когда его опустили, чтобы пропустить наш же поезд. Мы видели, как уходила от нас возможность избежать вероятную неприятность. Шофёр, однако, объявил, что догонит курьерский поезд. Последний останавливался на нашей станции лишь на одну минуту. Надо было на бешеном ходу ехать через несколько деревень, что строго запрещалось. Я боялся задавить кого-нибудь; при протоколе могло выясниться и всё остальное. Вместе с тем я не мог приказать сократить ход. Эти мгновения останутся незабвенными. Поспели мы в минуту отхода и успели вскочить. Я сто крон бросил шофёру на чай, не будучи в состоянии ждать размена. С поезда мы попали прямо на отходящий пароход. Через две недели во всех шведских газетах были подробности моей поездки. Шведы следили за мной, но потеряли мой след при переходе на Норвежскую территорию; они вновь напали на него, лишь когда я был на море. Глупо и не из чего я мог попасться уже женатым и немолодым человеком. Отчёт я представил прекрасный, но благодарности никакой не получил, так как округ был недоволен, что из-за меня обнаружили русские приготовления к войне.

В том же году, а может быть, то было летом 1909-го года, я поехал лечить на казённый счёт своё колено в Старую Руссу. Сырость этого места, казалось бы, должна была повлиять отрицательно на сустав. Но я там видел многие примеры поразительного излечения.

Скука в Старой Руссе была ужасная. Я жил в отвратительной маленькой комнатке и считал минуты до отъезда. Свободное от ванн время я ходил по старьёвщикам, а часто заходил к частным лицам, закупая за гроши старинные вещи, которых была там масса, притом – самых отдалённых эпох. Потом мне прислали целый вагон сломанной мебели в Ревель и Ассик, где в течение многих месяцев Клад, взятый мной из Варшавы в качестве денщика, чинил их. Всё это, за исключением двух ломберных столов Елизаветинского времени, потом мной было продано, как и часть вещей, привезённых с собой из Варшавы.

Во время одного из переездов из Владимирского лагеря в Петербург со мной случилось происшествие. Я вошёл в открытое отделение второго класса и положил свои вещи на сидение; против этой скамьи лежал человек, прикрывший, как бы от мух, лицо газетой. Я не люблю ездить спиной. Поэтому я вошёл в следующее отделение и там лёг, оставив свой портплед в первом. В нём были секретные бумаги Генерального Штаба. Я проснулся в то мгновение, когда поезд остановился на станции и вновь тронулся, и был немало удивлён увидеть незнакомого мне господина, вносящего снаружи в первое отделение мой портплед. Я вскочил и спросил, в чём дело. Он ответил, что носильщик по ошибке вынес за пассажиром мои вещи и, вернув их в вагон в мгновение отхода, просил положить их на первую скамью на их прежнее место. Объяснение толковое.

Почему-то, однако, у меня возникло беспокойство за секретные бумаги. Я отстегнул ремень и увидел, что их нет и что все остальные вещи скомканы; бросив портплед, я побежал за господином, вышедшим в дверь. Его на площадке не оказалось. Пробегая в этом направлении, я его в четвёртом вагоне нагнал; он застрял между двумя вагонами, так как двери в следующий вагон испортились и не сдвигались. Схватив его за шиворот, я его потянул обратно. Началась отчаянная борьба. Он старался меня скинуть в промежуток между вагонами и потом – с площадки на полотно дороги. Я оказался гораздо сильнее его. Тогда он попытался что-то вытащить из кармана. Но и это ему не удалось.

На мой крик на помощь прибежали кондуктора. Публика начала толпиться и требовать, чтобы «невинного пассажира» освободили бы из рук «насильника-офицера». Так мы с криком и угрозами доехали до станции, где жандармы обыскали молодца и нашли у него восемь кошельков и шестнадцать перочинных ножей. Револьвер, который он хотел при борьбе со мной вытащить, застрял в краденном им шёлковом платке. Все кошельки были пустые, что указывало на то, что он был не один. На вопрос, куда он положил мои бумаги, он ответил, что в вагон под вторым диваном. Я так и нашёл их. Когда же я допытывался, не украл ли он ещё чего из моих вещей, он расхохотался, уверяя, что я с собой вожу такую дрянь, на которую не найдётся вора. Через год мне прислали запрос из суда с приложением его карточки в арестантской куртке. При нём было оружие при краже, поэтому его присудили к каторге.

По делу Абибулы мне пришлось в ноябре того же 1913-го года ехать прямо из Самары в Алупку. На Рождество я снова приехал в Ассик на две недели. Как было хорошо зимой на севере. Сочельник мы провели очень счастливо. Вижу жену в голубом широком платье в дверях большого зала, освещённого громадной ёлкой, мою маму на ломком зальном стуле, откинувшуюся назад и смотрящую на сотни свечей, а перед ней наших детей, прыгающих от восторга по паркету. На Новый год устроили крюшон и гадали. Потом все стали целоваться, и мама обняла мою жену особенно сердечно, желая ей благополучно перенести предстоящие роды. Потом все разошлись, дети легли спать, и мы почти заснули, как вдруг в наше окно раздался громкий стук. Жена вскочила и села на кровать. Стук повторился. Тогда она, дрожа вся от ужаса, сказала мне: «Это смерть пришла за мной». После этих слов громкий стук повторился в третий раз. Я вскочил с кровати и подбежал к окну. Никого перед окнами не было. Жена долго не могла успокоиться. В ней жило предчувствие близкой смерти с самой осени.

После праздников я вернулся в Самару, а к середине февраля я вновь приехал в Ассик к родам жены. Сначала было решено, что она поедет в Ревель в ту же клинику, где родилась три года до этого Ната. Но сносного санного пути не было, и мы решили остаться в Ассике. Мы часто гуляли в парке, причём я ей расчищал места, где было много снега. Время, по нашим подсчётам, пришло, а роды всё не начинались. Накануне мы с женой сделали далёкую прогулку в «торфяное болото». Она уже ходила с трудом. На следующий день начались роды. Вызвали доктора, милого Газенегера из Оберпалена. Акушерка была уже давно налицо. Оля появилась на свет благополучно в моём присутствии, но усилия очень переутомили жену. У неё в последующие дни были круги под глазами и плохой вид. Думаю, что остальные дети её слишком часто беспокоили.

Накануне своего отъезда я сделал один далёкую прогулку в лес около реки. Там я сел на пень, обдумывая свою жизнь и будущее. Всё казалось так хорошо. Когда я вернулся, жена была недовольна, что я так долго отсутствовал, и плакала. У неё был накануне сон, обозначавший, по её убеждению, человека, преследующего её: чёрный бык её забодал. Этот сон у жены бывает неизменно перед смертью того лица, на которое бык нападает. Сыч все предшествующие ночи прилетал из сада и своими криками не давал ей спать. Всё это заставляло её сильно тревожиться.

Мне очень тяжело было с ней расстаться на следующий день; я трижды возвращался из передней к её кровати; она горько плакала. В Ревеле вечером у меня было тяжёлое предчувствие. Была давящая пасмурная погода. Утром я пошёл к Эдгару, куда мадам Бахштейн протелеграфировала мне, что моя жена заболела и меня зовут обратно в Ассик. Я поехал в Акциенклуб и вызвал Егора по телефону. Он мне сообщил о смерти моей жены. В один день рухнуло всё, вся моя жизнь. Ночью я в 12 часов приехал в Ассик. Жена утром встала, очень сердечно поговорила с моей мамой, поцеловала ей руки и поблагодарила её за заботы во время её болезни. Потом она пошла в детскую и стала возиться с Натой, почувствовала себя плохо, вышла в красную гостиную и упала мёртвая на кушетку. Сгусток крови закрыл ей клапан сердца. Я через несколько дней уехал обратно в Самару с пустой жизнью впереди.