Курсовая работа тема: Паразитофауна плотоядных животных в городе Орске

| Вид материала | Курсовая |

- Вопросы по экологии к егэ. Часть А: Из предложенных ответов выберите один правильный, 235.74kb.

- В г. Орске Специальность: 021100 «Юриспруденция» Дисциплина: Уголовное право Курсовая, 432.15kb.

- Курсовая работа тема: Развитие международных кредитно-финансовых отношений и их влияние, 204.43kb.

- Постановление администрации города Орска Оренбургской области, 704.16kb.

- Курсовая работа по предмету "Бухгалтерский учёт" Тема: "Учёт поступления и выбытия, 462.23kb.

- Тема: строение тела животных, 47.92kb.

- Доклад «О состоянии гражданского общества в г. Орске за 2010 год», 129.49kb.

- Правил а содержания домашних животных и птицы в городе Кирсанове Глава I. Общие положения, 190.89kb.

- Методические рекомендации по выполнению курсовых работ курсовая работа по «Общей психологии», 54.44kb.

- Владимир Маканин. Голоса, 855.51kb.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии.

Кафедра эпизоотологии и паразитологии.

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: Паразитофауна плотоядных животных в городе Орске.

Выполнила: студентка 4 курса

заочного отделения

Бураковская Е. В.

Подпись преподавателя:_______________________

Оценка:_______________________

Оренбург 2008 г.

Оглавление:

- Введение

- Обзор литературы

- Гельминтология

- Энтомология

- Протозоология

- Заключение

- Собственные исследования

8. Список литературы

- ВВЕДЕНИЕ.

Паразиты причиняют огромный ущерб животноводству: многие из них являются переносчиками опасных инфекционных и инвазионных болезней, ряд представителей при массовом паразитировании сами вызывают у животных серьезные заболевания.

Например, вредное воздействие гельминтов на организм хозяина складывается из трех основных моментов:

1) токсического влияния гельминтов на организм животного. В процессе своей жизнедеятельности паразитические черви выделяют продукты, которые, всасываясь в организм хозяина, действует болезнетворно. Некоторые гельминты снабжены особыми железами, и их секреты также способствуют интоксикации организма.

2) механическое влияние паразитических червей. Оно сопровождается рядом болезненных явлений в организме животного. Они вызывают травматизацию тканей хозяина своими фиксаторными органами: хитиновыми крючьями, зубцами, шипами. Иногда при массовом скоплении червей образуется закупорка и даже происходит разрыв кишечника. Тоже самое возможно и в желчном протоке. Во время рвоты гельминты из желудка могут попадать в ротовое отверстие, а оттуда уже проникать в дыхательные пути и быть причиной удушья или механической пневмонии. Своим давление на те или иные органы хозяина черви способствуют их атрофии.

3) инокуляция бактерий. В результате механического воздействия гельминтов на организм травмируются ткани, что способствует проникновению инфекционного начала в ткани животного и возникновению сопутствующего инфекционного заболевания.

Клещи и насекомые также могут являться переносчиками опасных инфекционных заболеваний и простейших.

^ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

- В книге «Ветеринарная паразитология», авторов – Г. М. Уркхарт, Дж. Эрмур, Дж. Дункан, А. М. Данн, Ф. В. Дженнингс рассматриваются всесторонние проблемы паразитологии. Освещаются три основных аспекта паразитологии – гельминтология, энтомология и протозоология, а также некоторые риккетсиозные инфекционные заболевания крови, являющиеся предметом традиционных исследований.

- В книге «Антгельминтики в ветеринарной медицине» изложены данные об антгельминтиках применяемых с лечебной и профилактической целью, их химические названия, терапевтические дозы, Фармакодинамика и фармакокинетика, неблагоприятное действие.

- Шевцов А.А. в книге «Паразитология» освещает болезни сельскохозяйственных и промысловых животных, возбудителями которых служат гельминты, насекомые, паукообразные и простейшие.

- В книге Кудикиной Н.П. рассматриваются наиболее важные проблемы происхождения и эволюции паразитизма, особенности морфологических и физиологических адаптаций к паразитическому образу жизни, стратегии жизненных циклов, а также наиболее распространенные паразитарные инфекции, их возбудители, клиника, профилактика и методы диагностики.

- В книге «Паразитарные болезни плотоядных животных» В. А. Сидоркина отражены вопросы этиологии и патогенеза, эпизоотологии, диагностики, терапии и профилактики наиболее распространенных паразитарных заболеваний плотоядных (собак, кошек и пушных зверей). Рассматриваются клинические симптомы и патологоанатомические изменения, возникающие в организме животных при данных инвазиях. Приведены общие данные по лабораторной диагностике паразитарных заболеваний и краткие сведения об основных группах противопаразитарных средств.

- В Справочнике по диагностике и терапии гельминтозов животных и птиц рассматривается организация профилактических мероприятий. Приведены данные по основным антгельминтикам — их название, физико-химические свойства, токсичность и показания к применению. В справочнике отражены диагностика, терапия и профилактика наиболее распространенных гельминтозов сельскохозяйственных и домашних животных и птиц.

- В книге «Паразитология и инвазионные болезни животных» под ред. М. Ш. Акбаева приведены сведения по общей паразитологии, отдельные разделы посвящены гельминтологии, протозоологии, акарологии и энтомологии. Описаны паразитарные болезни крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, собак и кошек. При описании заболеваний рассмотрены морфология и биология возбудителя, патогенез и симптомы болезни, патологоанатомические изменения, диагностика и профилактика инвазий.

- В практикуме по диагностике инвазионных болезней сельскохозяйственных животных под ред. К. И. Абуладзе представлен комплекс диагностических исследований по наиболее распространенным инвазионным болезням.

3. ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ.

Из паразитических гельминтов в городе Орске встречаются следующие:

1) тип Nemathelminthes, класс Nematoda, надсемейство Ascaridoidea

род Тохосаrа, вид Тохосаrа саnis; Тохосаrа саti

2) тип Plathelminthes, класс Cestoda, отряд Cyclophyllidea, семейство Dilepididae, Dipylidium

^ Надсемейство Ascaridoidea

Представители данного надсемейства являются крупнейшими нематодами и регистрируются у большинства домашних животных. Ветеринарное значение имеют как личиночная, так и взрослая стадии паразитов. Тогда как взрослые гельминты в кишечнике могут вызвать задержку роста и развития молодых животных и в некоторых случаях закупорку, основной особенностью данной группы является патологическое действие, оказываемое личинками при миграции.

За некоторыми исключениями, представители этой группы имеют следующие характерные особенности.

Это крупные белые непрозрачные гельминты, паразитирующие в тонком кишечнике. У них отсутствует ротовая капсула, рот состоит из простого отверстия, окруженного тремя губами. Заражение чаще происходит путем заглатывания яиц с толстой оболочкой, содержащих личинки 2-й стадии. Однако в цикл развития могут быть включены переносчики и резервуарные хозяева.

^ Тохосаrа саnis

Кроме того, что данный вид имеет ветеринарное значение, он является наиболее распространенной формой висцерального синдрома “блуждающей личинки” у человека.

Хозяева:

собаки.

Локализация:

тонкий кишечник.

Распространение:

повсеместно.

МОРФОЛОГИЯ

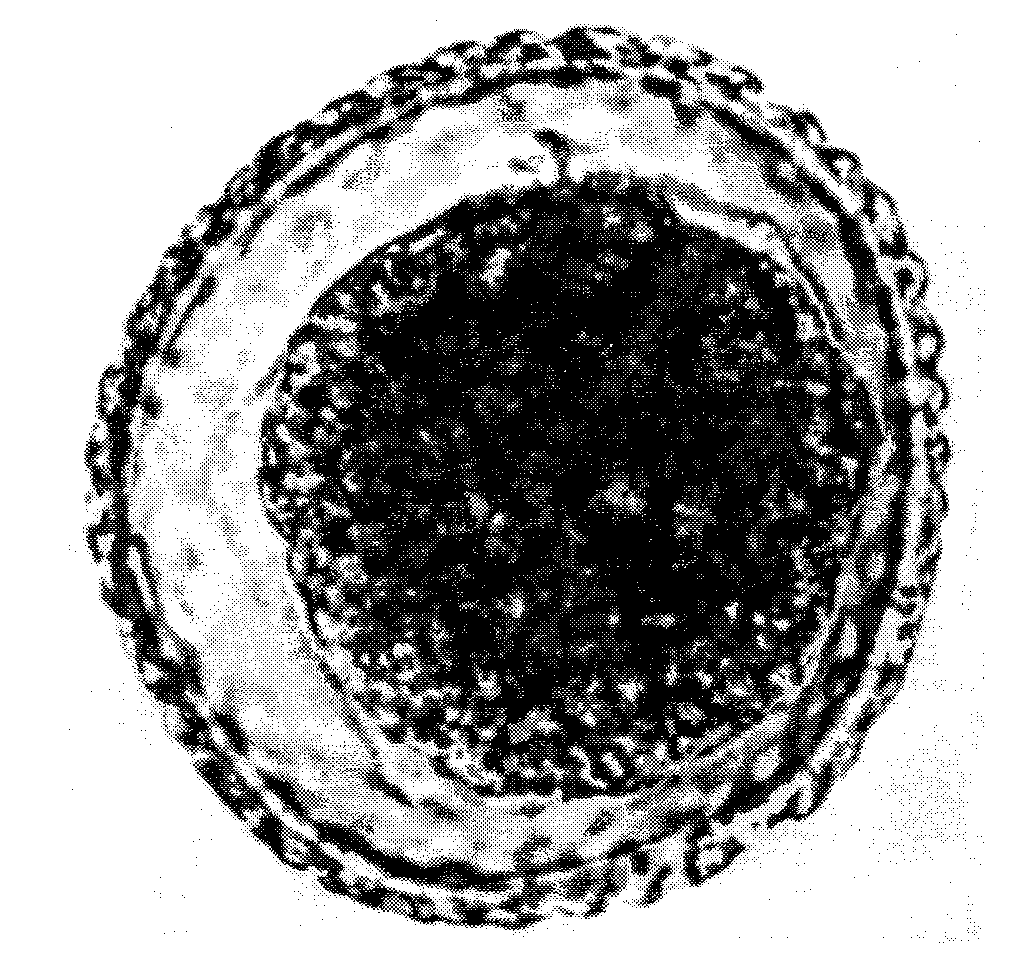

Тохосаrа саnis является крупной белой нематодой, достигающей в длину 10,0 см. У собак ее следует отличать от Тоxаsсаris lеоninа. Дифференциация этих двух видов затруднительна. Единственной отличительной особенностью, заметной при рассмотрении в лупу, является наличие тонкого пальцевидного отростка на хвостовом конце самца Тохосаrа саnis. Яйца темно-коричневого цвета, субглобулярные, имеют толстую ячеистую оболочку (рис. 1).

^ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ

У этого вида цикл развития наиболее сложный по сравнению с другими видами, входящими в данное надсемейство, с 4 возможными способами заражения.

Основная форма заражения обычно аскаридная: яйцо, содержащее личинку 2-й стадии, является инвазионным при оптимальной температуре через 4 недели после выведения. После заглатывания освобождение от скорлупы происходит в тонком кишечнике и личинка 2-й стадии перемещается с кровью через печень в легкие, где происходит вторая линька; личинка 3-й стадии возвращается через трахею в кишечник, где происходят 2 финальные линьки. Данная форма заражения отмечается у собак в возрасте до 3 месяцев.

У

Рис. 1. Яйцо Тохосаrа саnis (75μm ×90μm) с толстой неровной оболочкой.

собак старше 3-месячного возраста гепато-трахеальная миграция личинок происходит реже и в 6 месяцев почти прекращается. Но личинка 2-й стадии перемещается к различным тканям, таким как печень, легкие, головной мозг, сердце и скелетная мускулатура, а также стенкам пищеварительного тракта. У беременных сук отмечается пренатальное заражение, при котором личинки становятся активными за 3 недели до родов и мигрируют к легким плода, где непосредственно перед родами происходит линька и формирование личинок 3-й стадии. У новорожденных щенков цикл завершается при перемещении личинок в кишечник через трахею и финальной линькой. В организме суки при однократном заражении обычно содержится достаточно личинок для заражения всего ее потомства, даже если инвазии суки больше не происходит. Не большое количество таких действующих личинок завершает миграцию в организме суки, а наличие взрослых гельминтов обуславливает временное, но значительное увеличение количества яиц Тохосаrа, выводимых с фекалиями в течение нескольких недель после родов.

Щенки-сосуны могут также заражаться при заглатывании личинок 3-й стадии с молоком в течение первых трех недель лактации. При заражении таким путем миграции в организме щенков не происходит.

Резервуарные хозяева, такие как грызуны или птицы, могут заглатывать инвазионные яйца. Освободившиеся личинки 2-й стадии перемещаются в организме резервуарного хозяина до тех пор, пока того не съест собака, в желудочно-кишечном тракте которой происходит дальнейшее развитие личинки.

Согласно последним данным, у сук в поздний период беременности и во время лактации может происходить реинвазия, приводящая к трансмаммарному заражению щенков-сосунов, а при наступлении явного периода заболевания у суки – к контаминации окружающей среды яйцами гельминтов.

Минимальные периоды паразитарной инкубации составляют:

прямое заражение вследствие

заглатывания яиц или личинок 4 – 5 недель

с резервуарным хозяином

пренатальное заражение 3 недели

ПАТОГЕНЕЗ

При умеренной инвазии фаза личиночной миграции происходит без явного повреждения тканей и взрослые гельминты вызывают незначительную патологию кишечника.

При сильной инвазии и легочной фазе личиночной миграции отмечается пневмония, иногда сопровождающаяся отеком легких; взрослые гельминты вызывают мукоидный энтерит, также может отмечаться частичная или полная закупорка кишечника, а в некоторых случаях – перфорация с перитонитом, а иногда и закупорка желчных протоков.

^ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

При слабой и умеренной инвазии и легочной фазе личиночной миграции клинически заболевание не проявляется. Взрослые особи в кишечнике могут вызывать увеличение объема живота собаки, что сопровождается нарушением роста и развития, а в некоторых случаях – диареей. Иногда при рвоте и с фекалиями выделяются целые черви.

Клиническая картина при сильной инвазии во время миграции личинок отражает поражение легких и включает кашель, повышенную частоту дыхания, пенистые носовые выделения. Летальный исход животных чаще регистрируется при легочной фазе инвазии Т. саnis, и щенки, которые были сильно заражены трансплацентарно, могут погибнуть в течение нескольких дней после рождения.

^ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные по экстенсивности Т. саnis у собак во многих странах показывают, что она составляет от 5 до 80%. Чаще всего данное заболевание регистрируется у животных в возрасте моложе 6 месяцев; у взрослых особей экстенсивность заболевания низкая.

Повсеместное распространение и высокая интенсивность инвазии Т. саnis зависят от 3 факторов.

Во-первых, самки паразитов чрезвычайно плодовиты. Один гельминт способен производить около 700 яиц на 1 г фекалий каждый день, и количество яиц, превышающее 15000 яиц/г, достаточно часто регистрируется у щенков.

Во-вторых, яйца высоко резистентны к экстремальным температурам и могут выживать на земле годами.

В-третьих, постоянным резервуаром инвазии являются соматические ткани суки, и личинки в них не восприимчивы к большинству антгельминтных средств.

ДИАГНОСТИКА

При легочной фазе и при сильной инвазии, когда происходит миграция личинок, возможна постановка только предварительного диагноза, который основывается на одновременном появлении признаков пневмонии у потомства; часто это происходит в течение 2 недель после рождения.

Яйца в фекалиях субглобулярные, коричневые, имеют толстую неровную оболочку. По этим признакам определяется вид возбудителя. Выведение яиц гельминтами настолько велико, что флотационные методы можно не использовать, а яйца легко обнаруживаются в простых фекальных мазках, к которым добавляется капля воды.

^ ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Взрослые гельминты легко изгоняются при проведении антгельминтной обработки. Чаще всего применяется пиперазин, хотя вместо него в настоящее время все чаще используются бензимидазолы, фенбендазол и мебендазол, а также нитросканат.

Часто рекомендуется следующая, достаточно простая, схема контроля токсокароза.

Дегельминтизация всех щенят проводится в 2-недельном возрасте, а затем через 2 – 3 недели, с целью устранения пренатально приобретенной инвазии. Также рекомендуется лечение суки одновременно с лечением щенков.

После этого дегельминтизация проводится в 2-месячном возрасте для избавления от инвазии, приобретенной с молоком матери.

Приобретенных щенков следует дегельминтизировать дважды с интервалом в 14 дней.

Так как имеется вероятность, что даже в организме взрослых животных может паразитировать небольшое количество гельминтов, (не смотря на их перемещение в соматические ткани), то рекомендуется проводить дегельминтизацию взрослых собак каждые 3—6 месяцев в течение всей жизни.

^ Тохосаrа саti

Хозяева:

кошки.

Локализация:

тонкий кишечник.

Распространение:

повсеместно.

МОРФОЛОГИЯ

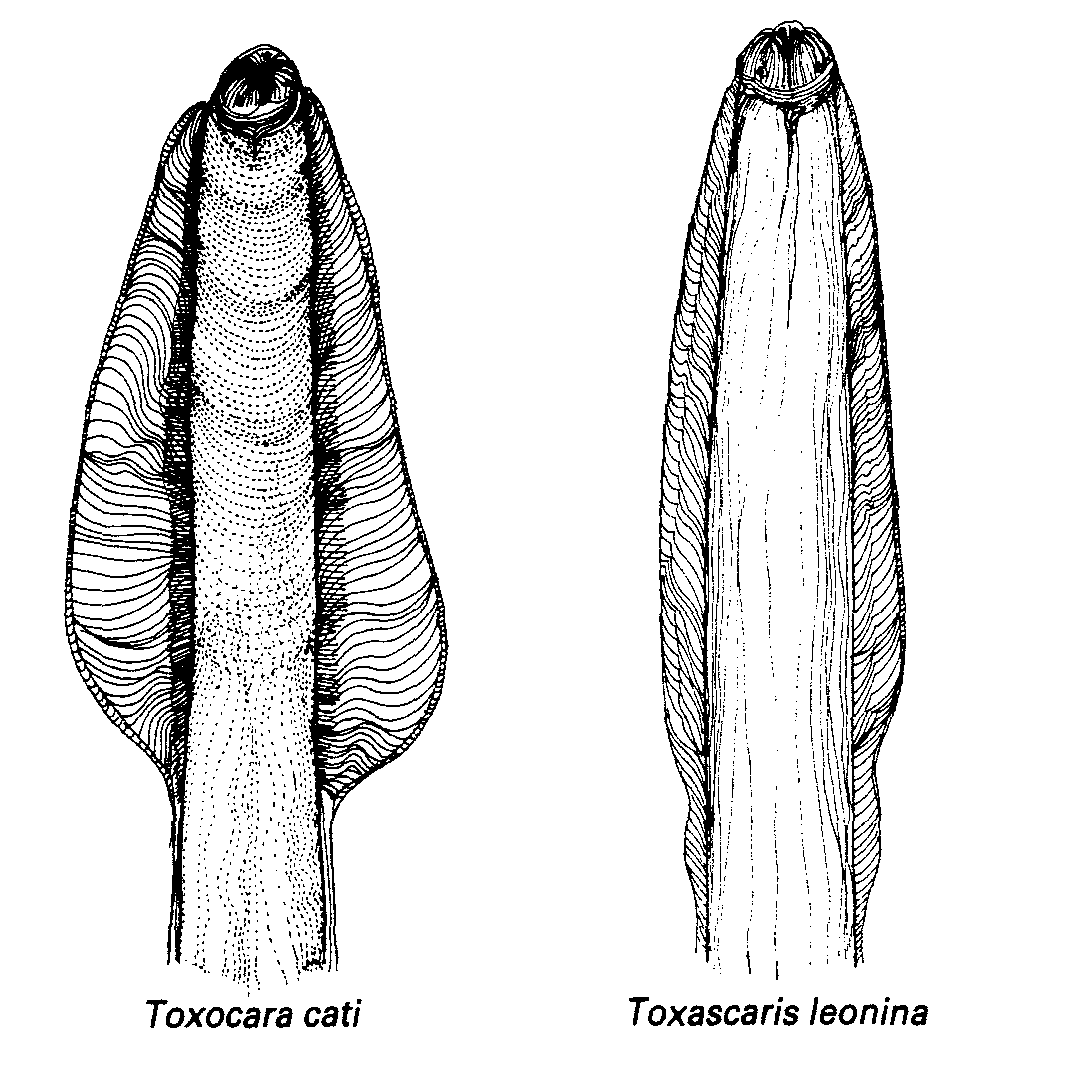

Тохосаrа саti представляет собой типичный для надсемейства белый гельминт, часто встре чающийся в ассоциации с Тоxаsсаris lеоninа. Дифференциальная диагностика основывается на макроскопическом исследовании или исследовании гельминтов с помощью лупы (рис. 2). Цервикальные крылья Тохосаrа саti имеют форму верхушки стрелы, задние края находятся почти под прямым углом к телу, в то время как у Тоxаsсаris постепенно сходят на конус. У самца Т. саti так же как и у самца Т. саnis, имеется небольшой пальцевидный отросток на кончике хвоста.

Я

йца, обнаруживаемые в фекалиях кошки, характерные, субглобулярные, имеют толстую ячеистую оболочку, почти бесцветные.

йца, обнаруживаемые в фекалиях кошки, характерные, субглобулярные, имеют толстую ячеистую оболочку, почти бесцветные.^ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ

П

Рис. 2. Toxocara cati и Toxascaris leonina

одобно Т. саnis, цикл развития Т. саti с миграцией, когда заражение происходит при заглатывании личинок 2-й стадии, находящихся в яйцах. Если заражение происходит трансмаммарно личинками 3-й стадии или при заглатывании резервуарных хозяев, цикл развития проходит без миграции. Однако, в отличие от Т. саnis, заражение в пренатальный период отсутствует.

Период паразитарной инкубации от времени заражения составляет около 8 недель.

^ ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Ввиду того что заболевание чаще всего возникает при заражении возбудителями, находящимися в молоке матери или при заглатывании резервуарных хозяев, фаза миграции отсутствует и патологические изменения проявляются в кишечнике, что выявляется в виде увеличения объема живота кошки, диареи, нарушения структуры шерстного покрова и недостаточного роста и развития.

^ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Эпизоотология гельминтоза, вызванного Т. саti в значительной степени зависит от запаса личинок в тканях матери, активизация которых происходит в поздний период беременности, а выделение с молоком – во время лактации. Резервуарный хозяин также имеет большое значение, так как у кошек очень выражен охотничий инстинкт. Контакт с резервуарными хозяевами не происходит до тех пор, пока котята не начинают охотиться сами или питаться добычей своих матерей.

ДИАГНОСТИКА

Яйца в фекалиях субглобулярные, с толстой ячеистой оболочкой.

ЛЕЧЕНИЕ

Сходно с таковым в случае Т. саnis у собак.

КОНТРОЛЬ

В большинстве случаев адекватный контроль может быть достигнут при раннем и неоднократном назначении антгельминтных препаратов котятам, а так же препаратов, рекомендованных для применения при инвазии Т. саnis у щенков.

^ Семейство Dilepididae

К данному семейству относятся цестоды, паразитирующие в организме собак, кошек и домашней птицы. Сколекс обычно имеет вооруженный хоботок с несколькими рядами крючьев. Промежуточной стадией является цистицеркоид.

Dipylidium

Данный род цестод наиболее часто паразитирует в организме собак и кошек.

Хозяева:

собаки и кошки; редко — человек.

^ Промежуточные хозяева:

мухи (Ctenocephalides canis, С. felis и Рulex irritans), а также вши (Тriсhodectes canis).

Локализация:

тонкий кишечник; цистицеркоиды – в организме блох и вшей.

^ Вид:

Dipylidium caninum.

Распространение:

повсеместно.

МОРФОЛОГИЯ

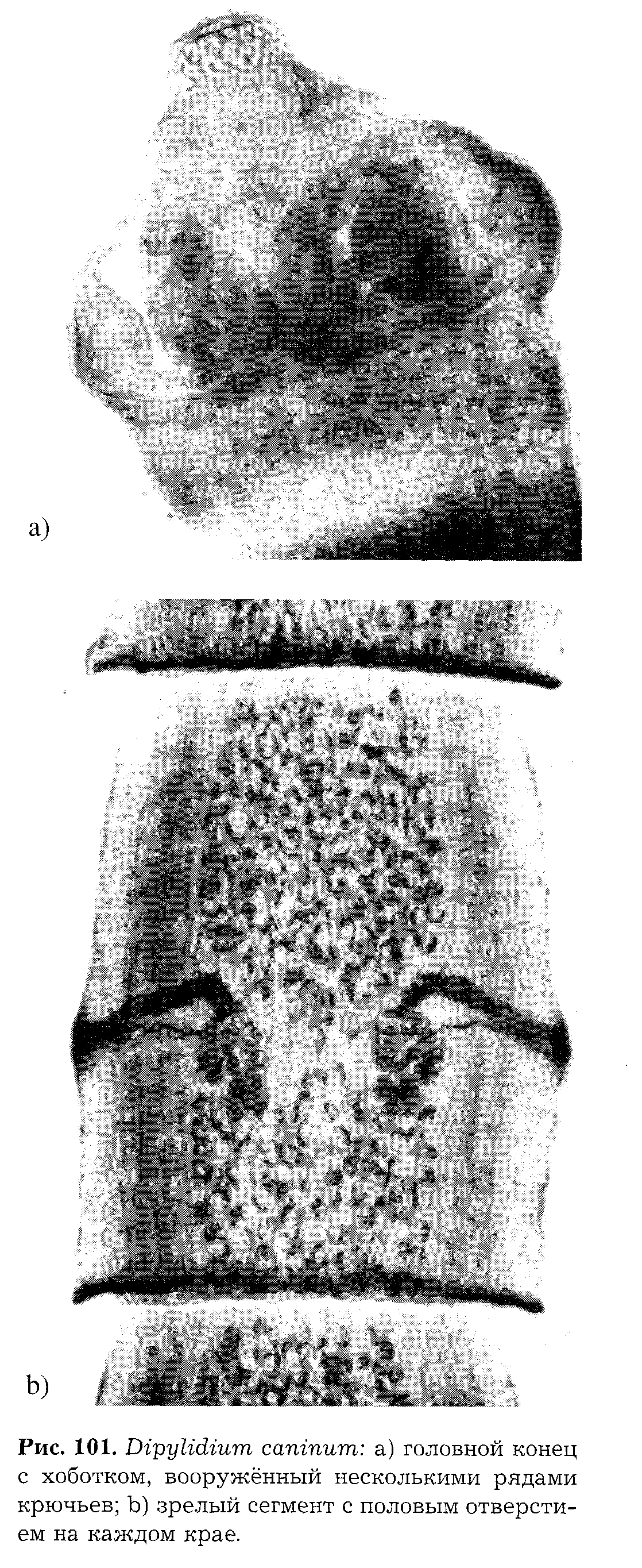

Dipylidium – цестода, максимальная длина составляет около 50 см. Сколекс имеет выступающий хоботок, который вооружен четырьмя или пятью рядами мелких крючьев (рис. 3). Проглоттиды легко обнаруживаются, удлинены, подобно зернам риса, имеют два набора половых органов с отверстием, открывающимся по каждому краю.

^ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ

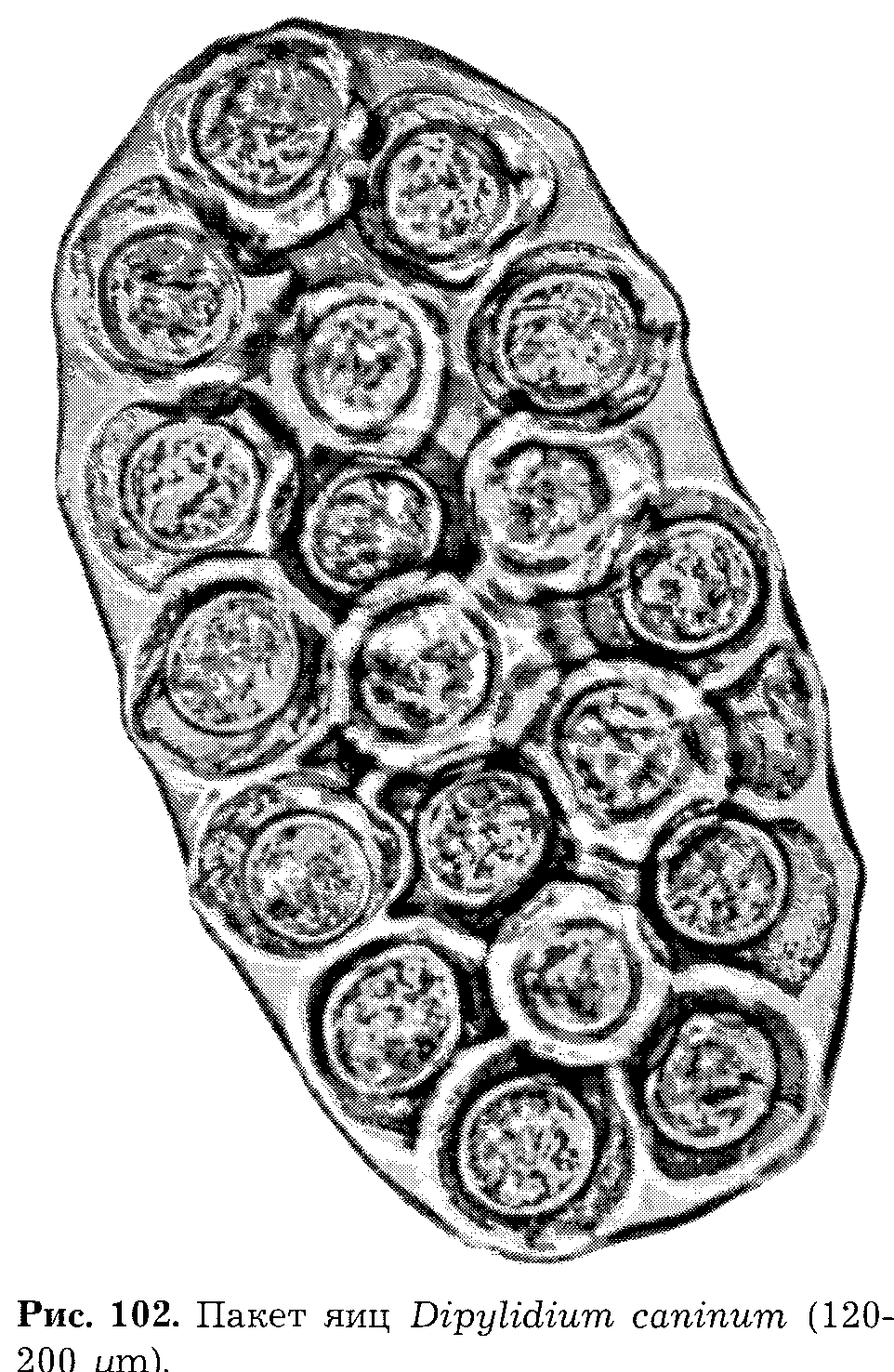

Недавно выделенные сегменты активны и могут медленно передвигаться по хвостовой области животного. Онкосферы находятся в пакетах яиц, или капсулах (рис. 4), каждый из которых содержит около 20 яиц, и они либо выталкиваются активными сегментами, либо освобождаются при разрушении в процессе пищеварения.

После заглатывания промежуточным хозяином онкосферы перемещаются в брюшную полость, где развиваются до цистицеркоидов. Кусающие вши могут заглатывать онкосферы, но взрослые блохи, чьи ротовые органы приспособлены для прокола, не заглатывают их, и заражение происходит в то время, когда блохи находятся в стадии личинок, которые имеют жующие ротовые органы.

Развитие в организме вшей, являющихся постоянными паразитами, и поэтому предпочитающими теплый микроклимат, занимает около 50 дней, но в личинке блохи и развивающейся взрослой особи в коконе, что происходит на земле, развитие может происходить в течение нескольких месяцев.

Дефинитивный хозяин заражается путем заглатывания блох или вшей, содержащих цистецеркоиды, и развитие до явного периода заболевания, когда начинают отделяться первые сегменты с яйцами, занимает около 3 недель.

^ ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Взрослые особи непатогенны, паразитирование нескольких сотен дипилидий может переноситься животным без проявления клинических признаков. Из организма последних выводятся сегменты, которые при активном перемещении от ануса могут вызвать беспокойство, и признаком инвазии является избыточное расчесывание промежности.

^ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дипилидиоз очень распространен, и, так как его местная эндемичность зависит от продолжительного наличия эктопаразитов, данное заболевание чаще отмечается у животных с плохим уходом, хотя инфестация также отмечается у собак и кошек с хорошим содержанием.

ДИАГНОСТИКА

Часто первым признаком инвазии является присутствие сегмента на шерстном покрове в области промежности. Если членик выведен не давно, предварительная идентификация основывается на установлении удлиненной формы, а также двойного набора половых органов, которые можно увидеть с помощью ручной лупы. Если сегмент сухой и деформирован, следует разрушить его иглой в воде, в которой пакеты яиц хорошо видны под микроскопом. Таким образом, эти сегменты цестод можно дифференцировать от сегментов Таеnia sрр., которые содержат только многочисленные единичные онкосферы.

^ ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

При дипилидиозе лечение и контроль должны предприниматься одновременно, так как не возможно уничтожить взрослых цестод при сохранении резервуара инвазии в эктопаразитах животных. Следовательно, назначение таких антгельминтных препаратов, как нитросканат и празиквантел, следует сочетать с использованием инсектицидов. Также необходимо обрабатывать инсектицидами подстилку и места отдыха животных с целью уничтожения незрелых стадий блох, которые во много раз более многочисленны, чем взрослые паразиты собак и кошек.

Рис. 4. Пакет яиц Dipylidium caninum (120 – 200 μm).

Рис. 3. Dipylidium caninum: а) головной конец с хоботком, вооружённый несколькими рядами крючьев; b) зрелый сегмент с половым отверстием на каждом крае.