Низкие температуры, пути достижения. История и современность

| Вид материала | Документы |

СодержаниеАппарат Кальете Опыт Пикте. Теория теплоты. |

- Низкие температуры в природе и технике. Современные аспекты, 17.72kb.

- Землеустройство как комплекс мер по рациональной организации сельского хозяйства, 35.79kb.

- Международная научно-практическая конференция «кооперация: история и современность», 28.8kb.

- Социальная работа на урале: история и современность межвузовский сборник научных трудов, 2331.27kb.

- Экономика, власть, управление в России: история и современность, 11.33kb.

- Русская Православная Церковь. История и современность. Для участия в работе конференции, 52.11kb.

- Тательная деятельность детского оздоровительного лагеря: история и современность сборник, 2465.08kb.

- Рекомендации Научно-практической конференции "Вепсы: история, культура, современность", 18.05kb.

- Лабораторная работа Определение относительной влажности воздуха и температуры насыщенного, 14.75kb.

- Доклад на научно-практической конференции «Народный костюм: история и современность», 84.34kb.

Сжижение постоянных газов.

Опыты Кальете.

После выводов Эндрьюса, цель казалась близкой. Однако, протекло еще восемь лет без ощутительных успехов. Но вот в понедельник 24 декабря 1877 г. произошел факт беспримерный в истории наук. Академия Наук, в которой в этот день происходило заседание, была уведомлена о том, что решение великой проблемы сжижения постоянных газов, проблемы столь давно изучаемой и на разрешение, которой было затрачено столько бесплодных усилий, наконец, найдено и является не случайным результатом туманных и неопределенных методов, а плодом настойчивых исканий двух друг другу неизвестных экспериментаторов, пришедших к одним и тем же результатам двумя совершенно различными путями. Один из этих экспериментаторов был француз Луи Кальете. Сын горнозаводчика в Шатильоне на Сене.

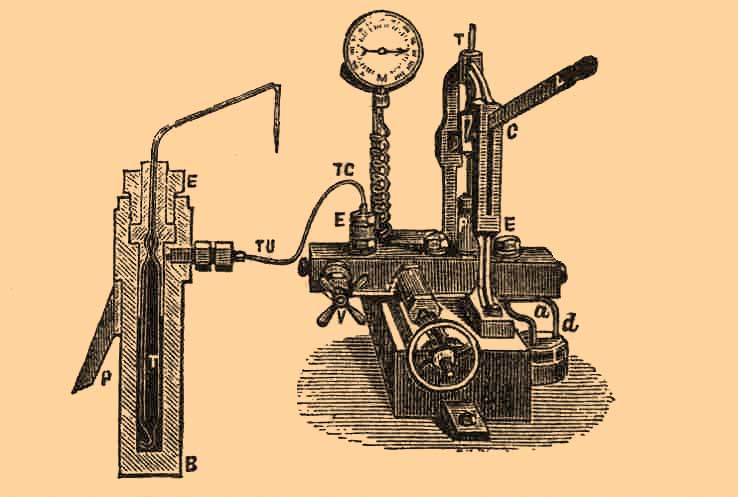

Аппарат Кальете.

К

альете начал с того, что скомбинировал для своих опытов очень удобный аппарат; последний был почти идентичен аппарату Эндрьюса, повторяя, вместе с тем то расположение приборов, которое Колладон за пятьдесят лет до него применил в упоминавшихся нами опытах. Ртуть, заключенная в стальном сосуде В при помощи гидравлического насоса, может быть вытеснена в стеклянный резервуар Т, в котором находится изучаемый газ. Этот резервуар имеет продолжение вне стального сосуда в виде узкой трубки Т: Когда давление достигает достаточной величины, ртуть вытесняет газ в верхнюю часть трубки Т, выдерживающую, высокое давление в силу незначительности своего внутреннего сечения. Благодаря объему расширенной части стеклянного сосуда части стеклянного сосуда, имеется возможность, оперировать с довольно значительной массой газа и все интересные фазы явления протекают на глазах наблюдателя. При помощи этого столь простого аппарата, четыре из известных в то время пяти “постоянных” газов были окончательно освобождены от этого абсурдного определения и даже были замечены не оставляющие сомнений признаки сжижения водорода. Помимо своего огромного научного значения этот факт не лишен известной поучительности. Несколько ранее нами было указано, что работы Эндрьюса наметили путь, для последующих изысканий и что после них для сжижения постоянных газов, не оставалось ничего другого, как следуя заветам Фарадея, подвергать газы действию более низких температур, чем те, которые достигались. Даже в том аппарате, с помощью которого человеческой мысли удалось одержать эту решительную победу, ничего не было осуществлено для использования интенсивного охлаждения изучаемого газа; наоборот, все было сделано для того, чтобы воспрепятствовать подобному охлаждению, так как ртуть, тело столь легко замерзающее, в этом аппарате, все время находилась в непосредственном контакте с изучаемым газом, нам остается добавить, что Кальете не пренебрег опытами Эндрьюса, но в начале своих исследований, которые он намечал в чрезвычайно скромных масштабах, вовсе не предполагал производить опытов по сжижению постоянных газов. Одной из его задач, было повторение опытов с одним и тем же количеством газа. Для этого Кальете снабдил свой аппарат краном, с помощью которого можно было выпускать накачанную гидравлическим насосом воду, уничтожая этим самым давление и приводя таким образом газ к исходным условиям; это дополнение было удачно задумано, и результаты его превзошли надежды изобретателя. Вооруженный таким образом Кальете начал свои работы. Первым газом, с которым он начал производить свои опыты, был ацетилен. Этот оригинальный газ, открытый в 1836 г., сравнительно легко поддавался сжижению, так как его критическая температура равна 37°С, и при этой температуре давления в 68 атм. достаточно для его сжижения. Работа с этим газом являлась для Кальете скорее подготовительной работой, чем серьезным опытом. Однако во время этой работы произошло явление, которое должно было предрешить успешный исход всего дела. При проведении одного из опытов, когда давление еще не достигло величины, достаточной для сжижения газа, нечаянно был открыт спускной кран; при чем Кальете успел заметить происшедшее в этот момент помутнение содержимого трубки. Это явление не поразило экспериментатора; он и не подумал о том, что ему пришлось быть свидетелем очень значительного, по своей важности, явления. Появление в трубке туманности он объяснил простой конденсацией влаги или других примесей, содержащихся в газе. Поверхностный наблюдатель удовлетворился бы этим объяснением и, не задерживаясь, перешел бы к следующим опытам. Как часты такие случаи в научных изысканиях! Сколько раз замысловатое объяснение, а чего только нельзя объяснить при некоторой доле воображения, заставляло проходить мимо великих открытий встречавшихся по пути! Кальете решил, что он сможет удовлетвориться найденным им объяснением лишь после того, как докажет его правильность. И так как ему казалось, что примеси являются причиной замеченного им помутнения содержимого трубки, то он решил проверить себя и повторить опыт с ацетиленом, но на этот раз тщательно очищенным и осушенным, считая, что при этом условии поразившее его явление уже не повторится. Лаборатория Вертело снабдила его таким газом, опыт был снова повторен, и туманность появилась снова. Новый опыт был проделан с закисью азота: тот же результат. Дело становилось серьезным. Кальете принужден был согласиться с тем, что, несомненно, он был свидетелем сжижения газа.

альете начал с того, что скомбинировал для своих опытов очень удобный аппарат; последний был почти идентичен аппарату Эндрьюса, повторяя, вместе с тем то расположение приборов, которое Колладон за пятьдесят лет до него применил в упоминавшихся нами опытах. Ртуть, заключенная в стальном сосуде В при помощи гидравлического насоса, может быть вытеснена в стеклянный резервуар Т, в котором находится изучаемый газ. Этот резервуар имеет продолжение вне стального сосуда в виде узкой трубки Т: Когда давление достигает достаточной величины, ртуть вытесняет газ в верхнюю часть трубки Т, выдерживающую, высокое давление в силу незначительности своего внутреннего сечения. Благодаря объему расширенной части стеклянного сосуда части стеклянного сосуда, имеется возможность, оперировать с довольно значительной массой газа и все интересные фазы явления протекают на глазах наблюдателя. При помощи этого столь простого аппарата, четыре из известных в то время пяти “постоянных” газов были окончательно освобождены от этого абсурдного определения и даже были замечены не оставляющие сомнений признаки сжижения водорода. Помимо своего огромного научного значения этот факт не лишен известной поучительности. Несколько ранее нами было указано, что работы Эндрьюса наметили путь, для последующих изысканий и что после них для сжижения постоянных газов, не оставалось ничего другого, как следуя заветам Фарадея, подвергать газы действию более низких температур, чем те, которые достигались. Даже в том аппарате, с помощью которого человеческой мысли удалось одержать эту решительную победу, ничего не было осуществлено для использования интенсивного охлаждения изучаемого газа; наоборот, все было сделано для того, чтобы воспрепятствовать подобному охлаждению, так как ртуть, тело столь легко замерзающее, в этом аппарате, все время находилась в непосредственном контакте с изучаемым газом, нам остается добавить, что Кальете не пренебрег опытами Эндрьюса, но в начале своих исследований, которые он намечал в чрезвычайно скромных масштабах, вовсе не предполагал производить опытов по сжижению постоянных газов. Одной из его задач, было повторение опытов с одним и тем же количеством газа. Для этого Кальете снабдил свой аппарат краном, с помощью которого можно было выпускать накачанную гидравлическим насосом воду, уничтожая этим самым давление и приводя таким образом газ к исходным условиям; это дополнение было удачно задумано, и результаты его превзошли надежды изобретателя. Вооруженный таким образом Кальете начал свои работы. Первым газом, с которым он начал производить свои опыты, был ацетилен. Этот оригинальный газ, открытый в 1836 г., сравнительно легко поддавался сжижению, так как его критическая температура равна 37°С, и при этой температуре давления в 68 атм. достаточно для его сжижения. Работа с этим газом являлась для Кальете скорее подготовительной работой, чем серьезным опытом. Однако во время этой работы произошло явление, которое должно было предрешить успешный исход всего дела. При проведении одного из опытов, когда давление еще не достигло величины, достаточной для сжижения газа, нечаянно был открыт спускной кран; при чем Кальете успел заметить происшедшее в этот момент помутнение содержимого трубки. Это явление не поразило экспериментатора; он и не подумал о том, что ему пришлось быть свидетелем очень значительного, по своей важности, явления. Появление в трубке туманности он объяснил простой конденсацией влаги или других примесей, содержащихся в газе. Поверхностный наблюдатель удовлетворился бы этим объяснением и, не задерживаясь, перешел бы к следующим опытам. Как часты такие случаи в научных изысканиях! Сколько раз замысловатое объяснение, а чего только нельзя объяснить при некоторой доле воображения, заставляло проходить мимо великих открытий встречавшихся по пути! Кальете решил, что он сможет удовлетвориться найденным им объяснением лишь после того, как докажет его правильность. И так как ему казалось, что примеси являются причиной замеченного им помутнения содержимого трубки, то он решил проверить себя и повторить опыт с ацетиленом, но на этот раз тщательно очищенным и осушенным, считая, что при этом условии поразившее его явление уже не повторится. Лаборатория Вертело снабдила его таким газом, опыт был снова повторен, и туманность появилась снова. Новый опыт был проделан с закисью азота: тот же результат. Дело становилось серьезным. Кальете принужден был согласиться с тем, что, несомненно, он был свидетелем сжижения газа.Тогда он сообразил, что здесь очевидно осуществляется явление, хорошо известное в термодинамике, хотя он был очень далек от мысли, что оно могло произойти при подобном опыте. В действительности, внезапное расширение газа, при открывании вентиля должно вызвать теоретически очень интенсивное охлаждение, для вычисления коего в термодинамике уже с давних пор применяют формулу Лапласа. В дальнейшем нам представится много случаев остановить на этом свое внимание. Но как предположить хоть на мгновение, что подобное охлаждение действительно могло быть получено внутри капиллярной трубки, при столь ничтожной массе газа, нагреваемого со всех сторон стенками трубки? И должна была произойти эта принесшая победу случайность, чтобы доказать наиболее явственным способом, что при исключительной внезапности и плохой теплопроводности газа, влияние стенок является незначительным и может вновь повысить температуру в центральной части трубки только по истечении нескольких секунд, вполне достаточных для того, чтобы наблюдатель мог проникнуть в тайну происходящего феномена. Мы можем теперь восстановить весь ход рассуждений Кальете. Так как описанный феномен позволяет очень легко осуществлять столь интенсивные охлаждения, то не возможно ли будет, увеличивая давление и действуя не только на скромные газы первой категории, но даже и на постоянные газы, достигнуть температур еще более низких, чем их критические температуру? Аппарат давал возможность легко применять давления, превышающие 300 атм.; опыт манил своей соблазнительной легкостью. После нескольких предварительных испытаний с метаном опыт был осуществлен 2 декабря 1877 года. Приводимое ниже письмо, адресованное Сен-Клер Девилю, ободрявшему своими советами начинающего исследователя, которому он благоволил, подводит итоги этого знаменательного опыта в выражениях, скромность которых так же, как и их научная осторожность, еще более возвышают заслугу экспериментатора.

Опыт Пикте.

Пикте, выдающийся женевский ученый-физик, подошел к решению задачи очень интересным, и притом совершенно отличным от описанного методом, точно также в значительной степени навеянным работами Эндрьуса. По Фарадею так же, как и по Эндрьюсу, постоянные газы могут быть сжижены только при воздействии давления при одновременном влиянии достаточного холода. Все усилия должны были быть направлены к достижению этого холода.

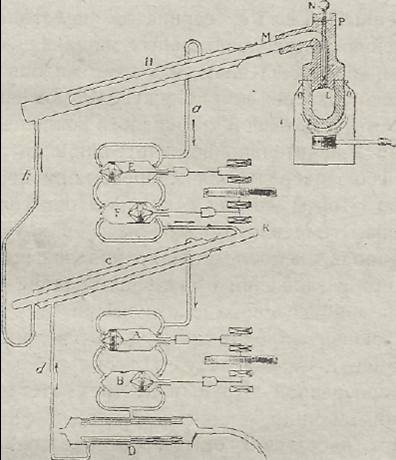

Принцип, на котором, преследуя, эту цель, базировался Пикте, заключался в каскадном охлаждении, осуществляемым последовательном понижением температуры, в каждом каскаде посредством жидких газов со все более и более низкой температурой кипения. При этом каждый из применяемых газов, благодаря своей более низкой точке кипения дает возможность сжижитъ без особых трудностей дующий газ.

Аппарат Пикте.

Получаемая под давлением в 3 атм. жидкая сернистая кислота направлялась для испарения “при пониженном давлении при -65°С вокруг трубчатой системы, в которой углекислота конденсировалась при этой температуре при сравнительно незначительном давлении. Эта жидкая углекислота, в свою очередь, для испарения при пониженном давлении направлялась во второй сосуд, в котором она создавала, по словам экспериментатора, температуру в -130°С и в котором она вызывала сжижение кислорода, непосредственно получавшегося под давлением свыше 200 атм. при разложении в стальном баллоне хлорноватокалиевой соли, нагреванием до красного каления. При открывании игольчатого крана, прикрывающего проход в ту часть кислородного коллектора, который погружен в углекислоту, Пикте наблюдал, что газ вырывался в виде прозрачной струи, в центре которой находился белый концентрический цилиндр, принятый им за твердый кислород, Основываясь на этом блестящем опыте, он счел возможным вывести заключение, что упругость паров кислорода при -130 °С С равна приблизительно 273 атм.

В своих последующих опытах Пикте пытался подвергнуть сжижению водород, который он подобно Фарадею, получал под давлением при действии калия на муравьинокислый калий. Пикте, очевидно, находившемуся под влиянием современных ему веяний химии, считавшей в то время водород металлом, показалось, что он видел этот газ, вышедшим из его аппарата в форме непрозрачной струи, с характерной сине-стальной окраской, падавшей на пол с треском, напоминающим падение металлической дроби!

Было бы, безусловно, несправедливым отказать Пикте в признании его великих заслуг, которые он стяжал этими блестящими опытами, и чрезвычайных экспериментаторских способностей, позволивших ему довести свои работы до благополучного конца. Наконец, по собственным словам экспериментатора, полученная им жидкость была сине-стального цвета, а современная наука точно установила, что жидкий водород бесцветен, исключительно легок и очень подвижен. Наука не могла удовлетвориться цифровыми определениями, слишком поспешно выведенными на основании этих, безусловно замечательных, но без сомнения, недостаточно точных опытов Пикте.

Таким образом, как это отметил Ж а м э н в самом докладе Академии 24 декабря 1877 г., задача не была полностью разрешена; ведь оставалось еще собрать воедино в более осязательной форме и на более продолжительное время те мельчайшие капельки, которые были обнаружены Кальете и Пикте, и тем самым получить возможность спокойно изучить загадочную жидкость.

Теория теплоты.

Английский врач и физик А. Кроуфорд (в то время такое сочетание было вполне обычным) писал в 1799 г.: "Каждое тело содержит в себе известное количество тепла. Если бы оно могло отдать ее, то само охладилось бы до абсолютного нуля. По моим подсчетам эта температура лежит ниже точки замерзания воды на 1532°. Если даже учесть, что Кроуфорд пользовался шкалой Фаренгейта, полученная им цифра все же очень далека от действительного значения абсолютного нуля (-459,65 F). Позже Д. Дальтон в своей "Философии химии" предложил даже цифру -3000°. Можно назвать еще несколько прогнозов положения абсолютного нуля температур, сделанных весьма известными учеными. Так, Лавуазье и Лаплас дали в своей знаменитой работе о тепле два значения: 1500— 3000СС ниже точки таяния льда и затем 600°С.

Сторонники корпускулярной теории теплоты тоже не сомневались в существовании абсолютного нуля температур. Петербургский академик Г. Крафт писал: "Тепло и жар, по мнению всех естествословцев, состоит в нарочито скором и смешанном движении малейших частиц между собою, которое тем скорее бывает, чем больший градус жара производит. Ежели же сие внутреннее движение начнет умаляться, что рождается стужей, которая тогда в самый большой градус приходит когда сие движение совершенно перестанет и тончайшие частицы между собой в покой приведены будут".

Того же мнения придерживался и М. В. Ломоносов. На основе своего варианта корпускулярной теории, изложенной в работе "О причинах тепла и стужи" (1744 г.), он пришел к выводу, что по необходимости должна существовать наибольшая и последняя степень холода, которая должна состоять в полном прекращении вращательного движения частиц".

Но что можно ожидать на пути к "последней ступени холода" в этой неизвестной области "terra frigidus incognita", какие новые открытия она сулит, можно предполагать, только опираясь на известные в то время физические явления. Основное внимание было поэтому сосредоточено на изменениях агрегатного состояния вещества. В то время было известно только одно вещество, могущее быть как в твердом, так в жидком и газообразном состоянии, - вода.