Фактор четыре

| Вид материала | Книга |

Содержание2.4. Сталь против бетона 2.5. Подпочвенное капельное орошение |

- Содержание м. Мельник Трамвай-траливай, 1441.12kb.

- Авторы: Н. М. Юрьева, Е. Н. Кульчинская, мдоу «Сказка», пос. Уренгой, 85.81kb.

- Ством России намечена стратегия развития внешнеэкономической деятельности, включающая, 239.47kb.

- Мелодия души художник, 617.45kb.

- Счет-фактура республиканское унитарное предприятие №3/05, 14.86kb.

- Фактор майя (майянский фактор), 3491.72kb.

- Четыре стадии рождения и четыре стадии смерти, 686.73kb.

- Методический комплекс по дисциплине «Политика доходов и заработной платы» для студентов,, 1167.85kb.

- В. В. Загорского (предварительный план) Лекция, 26.5kb.

- Познавательно развлекательная программа для учащихся 1-3 классов Оформление: четыре, 71.63kb.

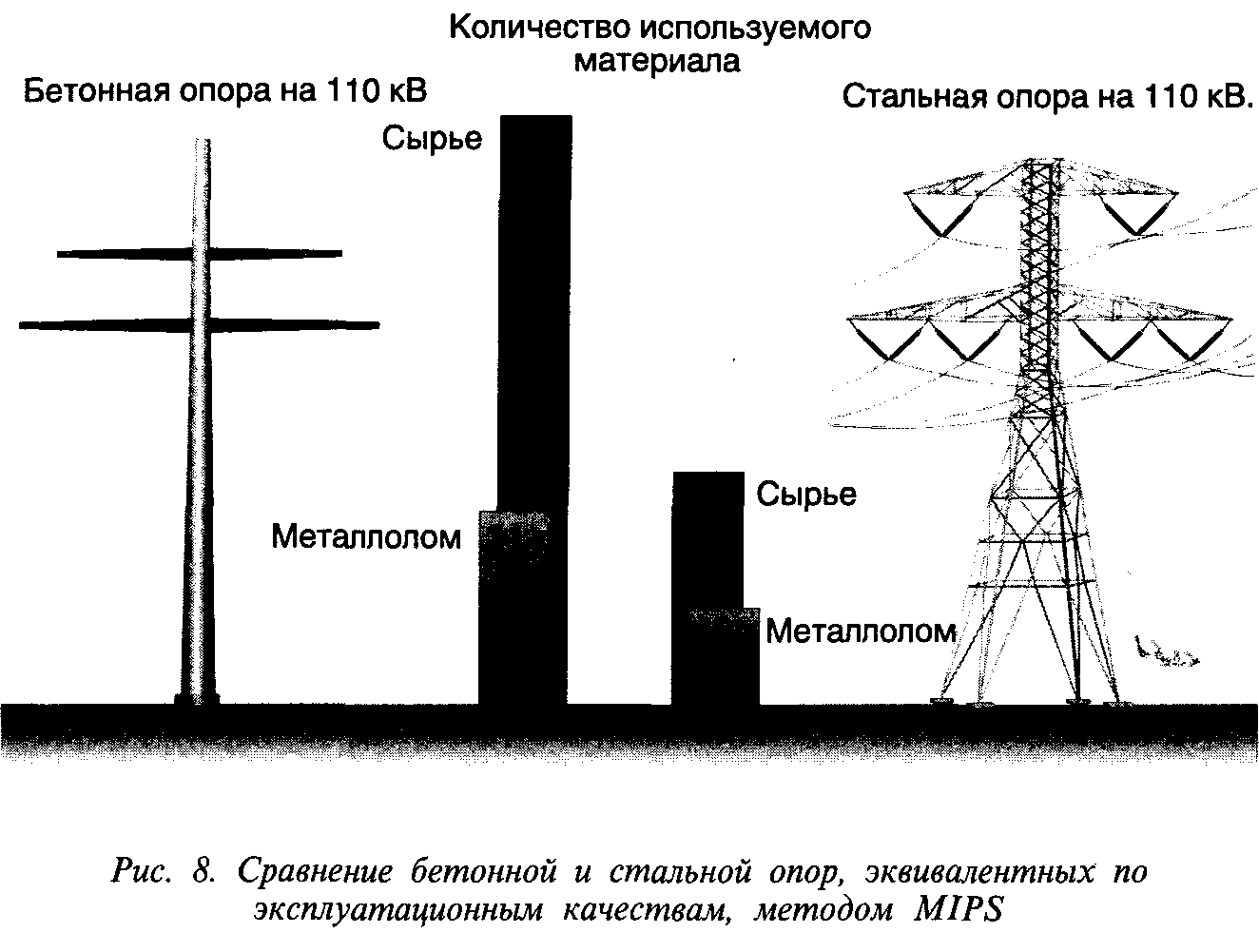

2.4. Сталь против бетона

Для возведения зданий, мостов, опор высоковольтных линий и многих других сооружений используются сталь, дерево или бетон. Хотя древесина способна выдерживать высокую нагрузку (см. раздел 2.19), для оценки эффективности материалов целесообразнее сравнить сталь с бетоном. Руководствуясь концепцией MIPS, «стальная группа» в Вуппертальском институте, которую возглавляет Криста Лидтке, сравнила стальные и бетонные опоры, несущие магистральные провода сети напряжением 110 кВ. Их функцию можно определить как передачу электроэнергии напряжением 110 кВ в течение фиксированного периода времени, например 40 лет. С помощью такого определения была оценена оборачиваемость материалов или входящий поток на единицу выполненной работы — MIPS (Лидтке и др., 1993).

В соответствии с положениями упомянутой концепции сталь предпочтительнее по двум основным причинам.

- На бетонные опоры требуется в 3 раза больше материала, чем на стальные (соответственно 90 тонн и 36 тонн для типичной опоры в Центральной Европе). Сама бетонная опора весит около 45 тонн, а стальная — 6 тонн.

- Стальные опоры служат в 2 с лишним раза дольше, чем бетонные, правда, через каждые 10—20 лет, в зависимости от климатических условий, требуется профилактический ремонт.

Кроме того, стальные опоры можно делать из чугунного и стального лома, что тоже смещает баланс в пользу стали. Здесь достижим фактор 2,5.

В общем и целом переход от бетонных опор к стальным обеспечивает шестикратное увеличение эффективности использования материала (см. рис. 8).

Для линий электропередач, опор, мостов и т. д. традиционно использовалась только сталь. Но после Второй мировой войны бетон завоевал ведущие позиции даже в странах с развитой сталелитейной промышленностью. Историко-экономический анализ Лидтке и соавторов показывает, что причины вытеснения стали бетоном мало связаны с затратами. Скорее, это было данью моде или объяснялось субъективным выбором инженерных школ. Бетон считался более современным и более «изящным», но сооружения из него нуждаются в частом ремонте, и потому он может потерять свою привлекательность.

Преимущества стали еще более очевидны, если оптимизировать эффективность ее производства. Она по-прежнему производится в кислородных конвертерах, при этом вхолостую тратятся энергия, вода и материалы. Внедряемый метод электрической выплавки все еще далек от того, чтобы заменить старые способы, хотя он требует значительно меньшей массы материалов, чем оксигенизация. На тонну электростали — одна десятая часть топлива, одна восьмая воды, одна пятая воздуха и менее одной сороковой части других материалов по сравнению с традиционной конвертерной сталью. С другой стороны, на электрическую выплавку идет на 30% больше электроэнергии. Если при этом учитывать «экологический рюкзак», который обычно формируется в условиях Германии, то баланс уже не выглядит столь выигрышным для этого метода. И все же, «фактор четыре» в повышении эффективности материалов при переходе от кислородной стали к электростали можно обосновать.

Коммерческий интерес к конструкциям и сооружениям, имеющим большой срок службы, и, следовательно, интерес к стали можно подстегнуть, если опоры, мосты и другие подобные сооружения сдавать в аренду, а не продавать. При лизинге строительная фирма уделяла бы чрезвычайно большое внимание долговечности и малым эксплуатационным затратам. Действительно, быть может, уже настало идеальное время для введения концепции лизинга. У многих муниципальных корпораций в Германии и других странах высокая задолженность, и им пришлось бы занять деньги для строительства новых мостов. Договора о долгосрочной аренде станут привлекательными, когда их стоимость не будет превышать обременительных капитальных и эксплуатационных затрат на бетонные мосты — если, конечно, технологии углеродных волокон, которые подешевеют с развитием новых отраслей типа производства гиперавтомобилей, не выиграют эту гонку благодаря своей высокой коррозионной стойкости, усталостной прочности и другим возможностям уменьшения веса, растущим как снежный ком.

2.5. Подпочвенное капельное орошение

«Сандэнс фармз» в аризонской долине Каса Гранде представляет собой образец эффективности в орошаемом земледелии. Как показывает Говард Вюрц, на 830 гектарах, где выращиваются хлопок, пшеница, ячмень, сорго, кукуруза, арбузы без косточек, мускусная дыня, эффективность сельскохозяйственных ресурсов является результатом целого комплекса мероприятий.

Для некоторых ресурсов и видов человеческой деятельности характерная на сегодня производительность делает «фактор четыре» труднодостижимым. В орошаемом земледелии, где отдельные хозяйства используют воду очень неэффективно, многие более крупные промышленные фермы достигают эффективности водопользования на уровне 40—60%. Это означает, что из всей воды, подаваемой на поля, 40—60% сначала забирается культурами для удовлетворения своих потребностей, а затем испаряется каждым растением. Остальная часть теряется из-за поверхностного стока, просачивания воды в глубь почвы или уносится ветром при разбрызгивании дождевальной установкой. Повышение эффективности водопользования до 100%, так, чтобы каждая подаваемая на поле капля воды в конечном итоге испарялась самим растением, увеличило бы экономию ресурсов лишь в 1,7—2,5 раза.

Когда Говард Вюрц в 1980 г. начал переходить с полива по бороздам и по поверхности на подпочвенное капельное орошение, он повысил эффективность использования воды на поле примерно с 60% до 95% и более, т. е. в 1,6 раза. Линии капельного орошения, закопанные на глубину 20—25 см, испускают небольшие количества воды прямо в зоне корней растения. Поверхность почвы обычно остается сухой, что уменьшает поверхностное испарение, а корневая зона никогда не смачивается до насыщения, что сокращает объем стока и просачивание в глубину. Несколько процентов теряемой воды приходятся в основном на то, чтобы время от времени промывать линии капельного орошения.

Экономия воды важна для засушливой Аризоны, но, быть может, еще важнее были другие выгоды. Сначала Вюрц установил, что может сократить операции по обработке почвы, заменив вспашку, обработку бороной, разравнивание земли (отдельные этапы подготовки ложа для посадки семян и эффективного поверхностного полива) просто неглубокой обработкой поверхности. Исследования, проведенные Ари-зонским университетом на его ферме, показали, что он сократил потребление энергии на обработку почвы на 50%. Упрощенная обработка обеспечивала также ускоренный севооборот полей после сбора урожая, позволяя в отдельные годы снимать по два урожая. Далее, поскольку линии капельного орошения сократили потери воды, с полей меньше вымывалось гербицидов и удобрений. Использование гербицидов сократилось на 50%, а расход азотных удобрений уменьшился на 25—50%. Кроме того, меньше воды нужно было качать турбинами из глубоких скважин, что сократило расход энергии на 50%.

Наконец, урожайность возросла на 15—50%. Этому, вероятно, способствовал ряд факторов: более равномерная подача воды, большая эффективность системных инсектицидов, подаваемых теперь через линии капельного орошения непосредственно к корням растений, лучшее решение проблемы борьбы с понижающими урожайность солями, которые часто накапливаются на полях при поверхностном орошении. Более высокие урожаи при меньшем потреблении воды означали сокращение расхода воды в 1,8—2,4 раза в жаркой пустыне, где затраты на орошение сводили на нет даже самые очевидные возможности экономии.

«Сандэнс фармз» — не какой-нибудь пижонский участок, на котором выращиваются овощи. Это серьезное промышленное производство. Установка линий капельного орошения, закопанных на глубину, недоступную для сельскохозяйственной техники, обошлась дорого, но совокупное сокращение затрат и повышение производительности сделали капиталовложения весьма эффективными. В будущем, следуя примеру таких фермеров, как Говард Вюрц, бережливые хозяева крупных сельскохозяйственных предприятий будут все больше стремиться к достижению тех многочисленных выгод, которые обеспечиваются передовыми сельскохозяйственными технологиями и методами управления.

А тем, кто заинтересован в «факторе четыре» или в еще большем повышении эффективности, скажем, что необходимо либо перейти на культуры, потребляющие меньше воды (хлопок едва ли предназначен для выращивания в пустынях), либо использовать сами культуры более эффективно.

Как вы думаете, кто изобрел способ подачи драгоценной воды растущим в пустыне культурам по капле, непосредственно к корням и со скоростью, которая им необходима? Конечно же, анасази — индейцы, жившие когда-то на американском юго-западе. Они закапывали неглазурованный глиняный горшок по горлышко в землю, заполняли его водой, закрывали крышкой и сажали вокруг него кукурузу и бобы. Питаясь медленно просачивающейся через глиняный горшок влагой, растения начинали расти вокруг горшка, их корни проникали во влажную глину, а листья затеняли крышку от солнца. Каждую неделю добавлялся другой такой же горшок. Сегодня у нас есть высокотехнологичные полимерные эмиттеры и трубы вместо глиняных сосудов и компьютерное управление для поддержания водоснабжения, но принцип современной капельной системы удивительно похож на древние методы.