Конкурсная работа

| Вид материала | Конкурс |

- Конкурсная работа, 379.47kb.

- Интеллектуально – творческая игра, 201.09kb.

- Конкурсная работа (рассказ), 38.14kb.

- Конкурсная работа, 109.6kb.

- Конкурсная работа «Старый Нижний молодым», 230.66kb.

- Программа и регламент две формы проведения фестиваля: конкурсная и фестивальная. Конкурсная, 33.5kb.

- Конкурсная работа, 196.03kb.

- Приказ №236-н от 30 июня 2011 года конкурсная документация по государственным закупкам, 852.08kb.

- Конкурс конкурсная работа по номинации: Лучший кроссворд, 13.73kb.

- Конкурсная документация по Vоткрытому конкурсу научно-практических работ студентов, 273.12kb.

Одновременно с восстановлением прокладывались и новые линии. В 1927 году начинается строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. Одна из крупнейших строек была торжественно открыта 22 апреля 1930 года. Дорога длиной почти 1500 километров соединила республики Средней Азии с районами Сибири.

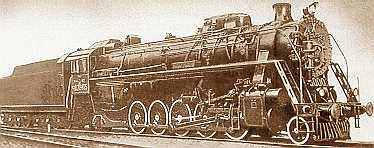

Новая техника попадала в умелые руки. Множились ряды новаторов. Прославились машинисты паровозов П.Ф. Кривонос, Н.А. Лунин А.П. Папавин, составители поездов К.С. Краснов, М.М. Кожухарь, поездные диспетчеры Н.Т. Закорко, С.В. Кутафий, а также многие другие передовики производства на железных дорогах во всех отраслях железнодорожного транспорта. Совершенствовалась технология перевозочного процесса.

|

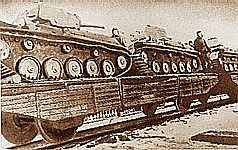

| Семейство локомотивов пополнилось новыми мощными паровозами |

За предвоенные годы были построены крупнейшие магистрали, прежде всего, на направлениях Запад-Восток с единым техническим вооружением, что создавало условия для наиболее полного и рационального использования возможностей железнодорожного транспорта. К 1941 году протяженность сети составила уже 106 тысяч километров. В последний мирный год железные дороги перевезли 1 миллиард 343 миллиона пассажиров и почти 600 миллионов тонн грузов.

1.5. В годы Великой Отечественной Войны.

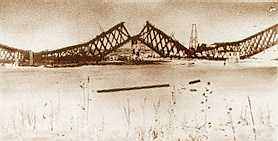

| 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Одним из первых ее ощутил железнодорожный транспорт. Кроме народно-хозяйственных грузов на его плечи легли воинские перевозки, эвакуация населения, передислокация промышленности на восток страны. Только за время с июля по ноябрь 1941 года в глубокий тыл было перевезено 2593 предприятия, в том числе 1523 крупных заводов, эвакуировано 1-8 миллионов человек. Для этого потребовалось полтора миллиона вагонов. Но, главное, фронты за четыре года войны получили 20 миллионов вагонов с войсками, техникой, боеприпасами и другими воинскими грузами. Война нанесла страшный урон железнодорожному транспорту. Почти полностью была р  азрушена сеть железных дорог европейской части страны. Было уничтожено 40% вагонов и половина локомотивов. И все же дороги работали благодаря героизму железнодорожников, благодаря мужеству восстановителей. азрушена сеть железных дорог европейской части страны. Было уничтожено 40% вагонов и половина локомотивов. И все же дороги работали благодаря героизму железнодорожников, благодаря мужеству восстановителей.

| ||||

| . Наступил 1946 год. В Советском Союзе восстанавливается система министерств. Вместо НКПС появляется МПС - Министерство путей сообщения. И нарком И.В. Ковалев становится первым советским министром путей сообщения. Восстановление железных дорог продолжалось. Вновь, как и прежде, свои неоспоримые преимущества доказала централизация руководства. Она позволила железнодорожному транспорту быстрыми темпами восстановить разрушенное хозяйство железных дорог и, что очень важно, на более высоком техническом уровне. В этих целях Министерством путей сообщения совместно с учеными и специалистами железных дорог был разработан план перспективного развития и модернизации железнодорожного транспорта. |

1.6. По пути реконструкции и модернизации

| |

| Борис Павлович Бещев, министр путей сообщения, Герой социалистического труда. Двадцать девять лет занимал этот пост. За эти годы проведена коренная реконструкция железнодорожного транспорта. |

5 июня 1948 года министром был назначен Б.П. Бещев. На этом посту он находился 29 лет - почти четверть всего времени существования одного из престижнейших ведомств страны. С именем Б.П. Бещева связан период всеобъемлющей технической реконструкции железнодорожного транспорта на основе новейших достижений науки и техники, прежде всего, на базе внедрения электрической и тепловозной тяги. Именно в его бытность министром был принят и начал осуществляться Генеральный план перевода железных дорог на электрическую и тепловозную тягу.

|

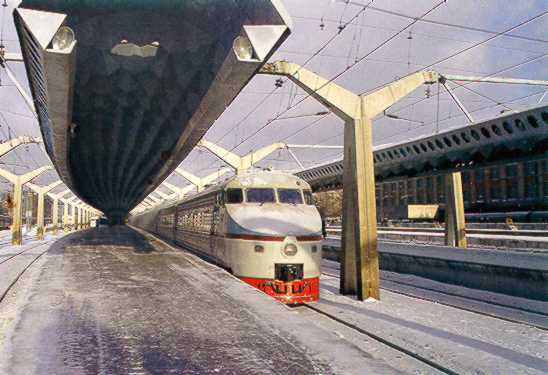

| Уходят последние паровозы, великие труженики дорог |

|

К 1977 году протяженность электрифицированных линий составила около 40 тысяч километров, а линий с тепловозной тягой - 94 тысячи километров. Таким образом, почти вся сеть была переведена на новые, прогрессивные виды тяги. При этом локомотивный парк постоянно обновлялся более мощными машинами. На смену ВЛ19 пришли электровозы ВЛ23, за ними ВЛ60, а позже ВЛ80. Вместо тепловозов ТЭ1 появились ТЭ2 и ТЭЗ, а затем на линии вышли 2ТЭ10Л и ТЭП60.

Вагоностроительные заводы стали выпускать только четырехосные, а в последующем и восьмиосные вагоны грузоподъемностью до 125 тонн. К 1957 году весь вагонный парк оснащается автосцепкой, а к 1959 году - оборудуется автотормозами. Значительно возрос парк специализированных грузовых вагонов. Быстрыми темпами идет обновление парка пассажирских вагонов. При этом промышленность переходит на производство цельнометаллических. Одновременно с подвижным составом реконструируется путь, укладываются рельсы тяжелого типа, железобетонные шпалы, щебеночный балласт. Все более широкое применение находит бесстыковый путь. Активно внедряются прогрессивные технологии содержания и ремонта пути с применением высокопроизводительных машин.

Почти половина сети была оборудована автоблокировкой. Ежегодно на централизованное управление переводилось 7500 - 8000 стрелок. Впервые на железных дорогах стали внедряться автоматизированные системы управления перевозочным процессом. Они способствовали дальнейшему утверждению на железнодорожном транспорте принципа централизованного руководства.

Растет пропускная и провозная способность сети за счет усиления существующих и строительства новых линий, прежде всего, соединяющих европейскую часть страны и Урал с Сибирью и Дальним Востоком. В сложившихся условиях значительно возрастает роль Научно-технического совета министерства, которым руководил первый заместитель министра Н.А. Гундобин. Совет объединял и умело направлял усилия ученых научно-исследовательских и учебных институтов, проектных организаций, конструкторских бюро на решение генеральных задач технического перевооружения железнодорожного транспорта на принципе комплексного развития всех хозяйств отрасли и целых направлений сети. Меры, направленные на интенсификацию перевозочного процесса, дали ощутимые результаты. За 30 послевоенных лет отправление грузов возросло в 8 раз и составило более 3 миллиардов шестисот миллионов тонн, а грузооборот увеличился в 10 раз и достиг 3 триллионов 200 миллиардов тонно-километров. Такого еще не знала мировая практика. К сожалению, использование пропускных способностей главных направлений при этом достигло своего предела.

Поэтому дальнейший рост потребности страны в перевозках заставил министра И.Г. Павловского, руководителей министерства, железных дорог, новаторов производства и ученых искать новые пути и средства удовлетворения этих потребностей. Таким средством стала интенсификация перевозочного процесса, прежде всего, за счет увеличения веса и длины поездов. Научные проработки ученых обогащались инициативой специалистов железных дорог, прежде всего, Московской. Именно здесь стали водить поезда повышенного веса машинисты локомотивного депо Москва-Сортировочная, в числе которых был и будущий дважды Герой Социалистического Труда В.Ф. Соколов. В этом начинании аппарат министерства, руководители железных дорог объединили усилия новаторов.

Поэтому дальнейший рост потребности страны в перевозках заставил министра И.Г. Павловского, руководителей министерства, железных дорог, новаторов производства и ученых искать новые пути и средства удовлетворения этих потребностей. Таким средством стала интенсификация перевозочного процесса, прежде всего, за счет увеличения веса и длины поездов. Научные проработки ученых обогащались инициативой специалистов железных дорог, прежде всего, Московской. Именно здесь стали водить поезда повышенного веса машинисты локомотивного депо Москва-Сортировочная, в числе которых был и будущий дважды Герой Социалистического Труда В.Ф. Соколов. В этом начинании аппарат министерства, руководители железных дорог объединили усилия новаторов.1.7. Железные дороги в 70-80-х годах.

Конец 70-х и 80-е были годами быстрого роста потребности страны в перевозках. Железнодорожный транспорт обеспечивал ее полностью, хотя и с большим напряжением. В 1988 году в бытность министра путей сообщения Н.С. Конарева погрузка достигла астрономической цифры. Она составила 4 миллиарда 100 миллионов тонн, грузооборот приблизился к 4 триллионам тонно-километров, а пассажирооборот перешагнул рубеж 400 миллиардов пассажиро-километров. Такого еще не знала мировая практика.

|

В эти годы возрастало и техническое оснащение железных дорог. В эксплуатацию поступают современные тепловозы и электровозы мощностью 6-8 тысяч киловатт, большегрузные вагоны, в том числе восьмиосные цистерны и полувагоны, специализированный подвижной состав.

Протяженность электрифицированных железных дорог превысила 53 тысячи километров. Автоматической блокировкой было оборудовано почти 98 тысяч километров. Усиливается конструкция пути, укладываются тяжелые рельсы, железобетонные шпалы, все больше используются высокопроизводительные путевые машины.

|  |

| Создавались новые мощные локомотивы, способные водить тяжеловесные поезда. | |

|  |

Однако наличие пропускных способностей линий и поставки подвижного состава не отвечали таким высоким размерам перевозок.

Ухудшаются качественные показатели, а с 1989 г. сокращаются и объемы работы. Обвальный спад производства в стране повлек за собой резкое снижение потребности народного хозяйства в перевозке грузов.

В 1991 году министром путей сообщения стал Леонид Иванович Матюхин. При нем железные дороги сделали первые шаги на пути к рыночной экономике.

1.8. Время реформ.

С распадом Советского Союза каждое суверенное государство обрело свою железнодорожную сеть и учредило свое министерство. 20 января 1992 года президент Б.Н. Ельцин подписывает Указ “Об образовании Министерства путей сообщения Российской Федерации”. Министром путей сообщения назначается Г.М. Фадеев. К этому времени железные дороги начинают работать в условиях рыночной экономики.

Естественно, что железным дорогам, Министерству путей сообщения и его новому министру предстояло решать сложнейшие задачи со многими неизвестными. Большую неоценимую помощь в этом деле оказали директивные документы. Один из них - Указ президента России от 23 апреля 1992 года “Особенности управления предприятиями и объектами железнодорожного транспорта Российской Федерации”. Указ определил, что железнодорожный транспорт представляет собой единую производственно-хозяйственную единицу, функционирующую при условии централизованного управления с учетом специфики взаимодействия между его предприятиями и организациями, связанными с обеспечением повышенных требований к организации и безопасности движения поездов.

Практическая реализация основных положений этого Указа позволила создать, по существу, новую транспортную систему и достаточно эффективную структуру управления железнодорожным транспортом, которая разумно сочетает экономическую самостоятельность железных дорог с централизованным управлением перевозочным процессом. Раздел сети поставил под угрозу связи железных дорог, установившиеся за многие годы существования единой транспортной системы. Нужен был орган, который координировал бы работу железнодорожного транспорта бывшего Союза. Таким органом стал Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств. Он был учрежден 14 февраля 1992 года Соглашением глав правительств. Председателем Совета избирается министр путей сообщения России Г. М. Фадеев.

Практическая реализация основных положений этого Указа позволила создать, по существу, новую транспортную систему и достаточно эффективную структуру управления железнодорожным транспортом, которая разумно сочетает экономическую самостоятельность железных дорог с централизованным управлением перевозочным процессом. Раздел сети поставил под угрозу связи железных дорог, установившиеся за многие годы существования единой транспортной системы. Нужен был орган, который координировал бы работу железнодорожного транспорта бывшего Союза. Таким органом стал Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств. Он был учрежден 14 февраля 1992 года Соглашением глав правительств. Председателем Совета избирается министр путей сообщения России Г. М. Фадеев.Уже вышли на линию первые российские электрички - это вступил в строй в своем новом качестве Демиховский машиностроительный завод. Прошел опытные испытания тепловоз ТЭП80, который является прообразом будущего скоростного электровоза. При испытаниях этот локомотив развил скорость 270 километров в час. Осваивается производство электровоза ВЛ65.

В 1994 году грузооборот железных дорог России составил 1181 миллиард тонно-километров. Это почти три четверти грузооборота транспорта общего пользования во внутренних сообщениях. На долю железных дорог пришлось около 230 миллиардов пассажиро-километров, что составило почти половину работы, выполненной всеми видами транспорта.И все же это значительно ниже тех возможностей, которыми обладает железнодорожная сеть.

2. Этапы развития локомотивного хозяйства

2.1.Начало развития локомотивного хозяйства

Начало развития локомотивного хозяйства связано с постройкой первых железных дорог. В России основы организации тягового хозяйства и эксплуатации локомотивов на железных дорогах были заложены в 1851 г., то есть с открытием для общего пользования Николаевской (ныне Октябрьская) железной дороги.

Дорога от С.-Петербурга до Москвы была разделена на восемь тяговых участков (тяговых плеч). За длину каждого участка было принято расстояние между "большими локомотивными стоянками", которые впоследствии были переименованы в "главные", или "коренные", депо, сейчас это - основные депо. К депо для ремонта и обслуживания были приписаны грузовые и пассажирские паровозы.

В промежутках между "большими локомотивными стоянками" располагались "малые стоянки", где находились резервные паровозы на случай порчи локомотивов у проходящих поездов.

Первые тяговые плечи для грузового движения имели протяжение примерно 80 км, а для пассажирского - 160 км. Таким образом, половина основных грузовых депо являлась одновременно и пассажирскими. Из девяти организованных основных депо четыре предназначались только для грузовых паровозов, а пять - для смешанного обслуживания, то есть для пассажирских и грузовых паровозов. К основному депо было приписано 16-20 паровозов.

На территории каждого основного депо было построено круглое локомотивное здание на 20 стойл для стоянки и ремонта паровозов.

В средней части под куполом размещался круг для поворота паровозов. Часть наиболее крупных депо имели прямоугольную пристройку для "большого" ремонта паровозов. На территории депо располагались водонапорное здание и топливный склад. Техническое оснащение малых депо было несложным: прямоугольный сарай на четыре паровоза, деповские пути, водокачка и дровяной склад.

Капитальный ремонт паровозов и вагонов выполнялся в главных мастерских, имевшихся почти на каждой дороге. На некоторых дорогах главные мастерские, помимо ремонта, выполняли и постройку нового подвижного состава. В таком виде система организации тягового хозяйства в основном сохранилась до начала первой мировой войны.

При развитии железных дорог длину тяговых плеч увеличили. К началу 80-х годов п

рошлого столетия она возросла для грузовых паровозов до 120 км и более, доходя на отдельных дорогах до 260 км. Для сравнения скажем, что на германских и австрийских железных дорогах было принято делать тяговые участки приблизительно 140 км. В случаях очень значительных уклонов или исключительных условий движения тяговые участки бывали гораздо меньше. Так, например, на Земмерингском участке железной дороги из Вены в Триест с подъемами 0,025 (25 м высоты на 1 км длины) смена паровозов происходила после пробега 35 км; на этом участке употреблялись особо тяжелые восьмиколесные паровозы.

рошлого столетия она возросла для грузовых паровозов до 120 км и более, доходя на отдельных дорогах до 260 км. Для сравнения скажем, что на германских и австрийских железных дорогах было принято делать тяговые участки приблизительно 140 км. В случаях очень значительных уклонов или исключительных условий движения тяговые участки бывали гораздо меньше. Так, например, на Земмерингском участке железной дороги из Вены в Триест с подъемами 0,025 (25 м высоты на 1 км длины) смена паровозов происходила после пробега 35 км; на этом участке употреблялись особо тяжелые восьмиколесные паровозы. Кроме основных и оборотных депо, на перегонах между ними устраивали резервные паровозные сараи, обыкновенно на одно или два стойла каждый, с небольшим теплым помещением для дежурной паровозной прислуги. Паровозные сараи делали прямоугольными, круглыми (ротонды) и дугообразными. Из прямоугольных сараев паровозы имели выход по стрелкам или с использованием передвижных тележек; из круглых - с помощью поворотных кругов, помещаемых в центре здания; из сараев, выполненных по дуге, - с помощью стрелок или кругов. Каждая форма паровозных сараев имела свои преимущества и неудобства.

В экономическом отношении самыми выгодными были промежуточные сараи с выходом паровозов по стрелкам.

С увеличением размеров паровозов изменились также типы и размеры паровозных зданий. Например, круглые депо с длиной стойл 15 м, построенные на Николаевской, Петербурго-Варшавской и Харьково-Николаевской железных дорогах не получили дальнейшего распространения и уступили место полукруглым и прямоугольным зданиям. Первое полукруглое здание было построено на станции Санкт-Петербург Петергофской железной дороги в 1858 г. Однако до середины 70-х годов XIX века прямоугольный тип паровозных зданий являлся основным. Одним из недостатков этих удобных и светлых зданий были сильные сквозняки.

В 80-х годах XIX века широкое распространение получили здания веерного типа с радиусом от 47 до 75 м с центральным поворотным кругом и отдельными пристройками для мастерских. Правда, их появление повлияло на строительство прямоугольных зданий размерами от трех до шести путей в ширину, которое продолжали строить до 1910 г.

В 1910 г. начали строить веерные здания без поворотного круга, который был существенным недостатком зданий этого типа, так как мощность ввода и вывода локомотивов зависит от технического состояния поворотного круга.

Дальнейшим развитием типов локомотивных зданий, сочетавших в себе преимущества веерных и прямоугольных, явились здания ступенчатого типа (кремальерные депо). Первое такое здание было построено по проекту русского инженера Г. Красина в 1903 г. на Рязано-Уральской железной дороге. Несомненные преимущества этого типа здания обеспечили ему в последующие годы наибольшее распространение.

При каждом депо были оборудованы малые мастерские для выполнения преимущественно мелкого ремонта подвижного состава, приписанного или временно находящегося в данном депо; более же значительный ремонт паровозов и вагонов в мастерских при депо выполняли ограниченно в соответствии с имеющимися механическими средствами и свободной рабочей силой. Для значительного ремонта подвижного состава, а также других механических работ на каждой дороге были устроены одна или несколько больших мастерских.

В СССР с начала 60-х годов была развернута реконструкция тепловозных депо в связи с широким внедрением электрической тяги переменного тока и появлением двухсекционных электровозов постоянного тока. Реконструкцию осуществляли, как правило, перестраивая специализированные цеха прямоугольной формы.

В современных локомотивных депо, как и в ремонтных мастерских, широко используют ЭВМ для обеспечения информацией лиц, принимающих решения, а также для диагностирования тягового подвижного состава.

Вычислительную технику используют для подбора колесных пар с учетом максимально возможных отклонений диаметров колес после ремонта. В ЭВМ вводятся данные о номере оси, диаметре колеса и толщине гребня каждой колесной пары, поступившей в ремонт.

А

втоматически выдаются данные о диаметре отверстия в ступице колеса и диаметре подступичной части оси колесной пары, на основе которых выполняются расчет экономичной обточки колес, расчет оптимальных допусков на запрессовку, обеспечивается выполнение режима запрессовки, обработка колес по наружному диаметру и подбор колесных пар под вагоны.

втоматически выдаются данные о диаметре отверстия в ступице колеса и диаметре подступичной части оси колесной пары, на основе которых выполняются расчет экономичной обточки колес, расчет оптимальных допусков на запрессовку, обеспечивается выполнение режима запрессовки, обработка колес по наружному диаметру и подбор колесных пар под вагоны. В локомотивных депо стран бывшего СССР функционируют автоматизированные рабочие места нарядчиков локомотивных бригад и операторов центров оперативно-технического учета работы депо. Разрабатывается комплекс автоматизированных рабочих мест оперативно-диспетчерского персонала в депо, соединенных в локальную сеть и имеющих связь со станциями и с дорожным информационным центром.

2.2. Этапы реформирования

В целях повышения устойчивости работы железнодорожного транспорта, безопасности и качества оказываемых услуг, формирование единой, эффективной транспортной системы страны, снижение совокупных народно-хозяйственных затрат по перевозке грузов железнодорожным транспортом и удовлетворение растущего спроса на услуги, оказываемые на железнодорожном транспорте, Правительство Российской Федерации проводит реформирование железнодорожного транспорта в три этапа.

Первый (подготовительный) этап реформы (2001-2002 гг.) Цели первого (подготовительного) этапа реформы: Первый этап, продолжительность которого составила 1,5-2 года - подготовительный. Его основными целями являются:

- создание эффективного механизма государственного регулирования, стимулирующего развитие конкуренции в области грузовых и пассажирских перевозок и в неосновных видах деятельности

- разделение функций государственного регулирования и управления хозяйственной деятельностью на федеральном ж/д транспорте

- управленческое и финансовое структурирование хозяйственной деятельности по видам деятельности

- организационное отделение некоторых предприятий неосновных видов деятельности, имеющих сформировавшийся рыночный потенциал.

Содержание первого этапа реформы

Содержание первого этапа реформыОсуществлена передача функций, связанных с хозяйственной деятельностью, выполняемых Министерством путей сообщения РФ открытому акционерному обществу «Российские железные дороги». На первом этапе будут созданы условия, включающих:

- подготовка к выделению самостоятельных структурных образований, осуществляющих отдельные виды, в дочерние компании (или независимые акционерные общества со 100-процентной государственной собственностью на акции)

- реформирование системы управления движением

- формирование самостоятельных бухгалтерских балансов по видам хозяйственной деятельности

Созданы механизмы, обеспечивающие внутренний и внешний контроль и управление ходом реформы, включая создание Комиссии Правительства РФ пот структурной реформе ж/д транспорта.

Осуществлена подготовка законодательных и иных нормативных и методических документов, необходимых для реализации структурной реформы, включая:

Проекты федеральных законов о внесении изменений в федеральные законы « О федеральном ж/д транспорте», «Транспортный устав железных дорог РФ», и др.

- либерализацию тарифов на железнодорожные перевозки в конкурентном и временно-монопольных секторах ( в том числе на пассажирские перевозки в дальнем следовании в вагонах «СВ» и купейных вагонах)

- введение механизма индексации тарифов на железнодорожные перевозки в условиях изменения макроэкономических показателей.

- формирование условий, обеспечивающих создание и функционирование операторских грузовых компаний

- определение видов деятельности и имущества, относящихся к монопольным и конкурентным секторам

- разработку порядка и условий приватизации предприятий и имущества федерального ж/д транспорта

Сформирован механизм финансовой поддержки убыточных видов деятельности, в частности пассажирских перевозок. А также сформировано акционерное общество «Российские железные дороги» и его имущественный комплекс

Разработаны и внедрены механизмы обеспечения сохранности активов федерального железнодорожного транспорта в ходе подготовительного этапа.

Осуществлена передача отдельных малодеятельных железнодорожных линий и участков в собственность субъектов РФ, муниципальную собственность и собственность организаций. Реализована программа обновления производственно технической базы железнодорожного транспорта.

Механизмы управления реформой при переходе от первого этапа ко второму этапу.

Для обеспечения своевременности, полноты и правильности выполнения мероприятий различных этапов реформирования предлагаются следующин механизмы контроля и управления ходом реформы6

- Правительство РФ, выполняя функции общего собрания акционеров, по согласованию с Президентом РФ назначает руководителя ОАО «Российские железные дороги».

- Комиссия Правительства РФ по структурной реформе ж/д транспорта осуществляет координацию и контроль за реализацией реформы, принимает решение об изменении состава видов деятельности временно-монопольного и конкурентного секторов.

- П

редставители государства в органах управления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» контролирует соблюдение основных принципов и направлений реформирования, а также полноту и своевременность выполнения им мероприятий соответствующих этапов

редставители государства в органах управления открытого акционерного общества «Российские железные дороги» контролирует соблюдение основных принципов и направлений реформирования, а также полноту и своевременность выполнения им мероприятий соответствующих этапов

- Осуществляется отделение функции сбора денежных средств за перевозки от функции перевозки и от функции отражения операций в бухгалтерском учете.

Второй этап реформы (2003-2005 гг.)

Целью второго этапа реформы является реорганизация путем выделения из открытого акционерного общества «Российские железные дороги» структурных образований, осуществляющих те виды деятельности , которые могут осуществляться другими хозяйственными обществами и/или открыты для конкуренции.

В сфере грузовых перевозок на втором этапе реформы основная часть мелкопартионных грузовых перевозок и подвагонных отправок будет осуществляться открытым акционерным обществом «РЖД» , владеющим инфраструктурой , локомотивным парком и частью вагонного парка, составляющей к концу второго этапа реформирования около 50 % всех вагонов. ОАО «РЖД» осуществляет также перевозки для государственных нужд, воинские и специальные перевозки, обеспечивает надлежащее содержание необходимых мобилизационных резервов (при необходимости такие перевозки могут осуществлять и частные компании). Развиваются операторские грузовые компании, растет их количество и доля на рынке грузовых перевозок.

На втором этапе реформы создаются организационно-правовые условия для увеличения доли парка магистральных локомотивов , находящихся в частной собственности (собственности компаний-операторов). Постепенное изменение соотношения грузового вагонного парка, находящегося в собственности ОАО «РЖД» и в собственности грузовых операторских компаний происходит за счет сокращения грузового вагонного парка ОАО «РЖД» по мере его износа и одновременного приобретения грузовыми операторскими компаниями новых грузовых вагонов на заводах , а также вагонов парка ОАО «РЖД», подлежащих капитально-восстановительному ремонту.

На втором этапе реформ структурные образования , осуществляющие все пассажирские перевозки дальнего следования, выделяются из ОАО «РЖД» , и на их основе формируется Федеральная пассажирская компания.

Федеральной пассажирской компании принадлежат:

-пассажирские вагоны, депо и пункты технического обслуживания;

-станционная инфраструктура, не используемая для грузовых перевозок;

-вокзалы, ориентированные на обслуживание пассажиров в поездах дальнего следования; -имущество пассажирского хозяйства, часть пассажирских локомотивов;

Третий этап реформ относится к перспективам развития локомотивного хозяйства, и поэтому мы рассмотрим его в следующем разделе.

- Перспективы развития локомотивного хозяйства

Третий этап реформ (2006-2010гг.)

Цели третьего этапа реформы является создания развитого конкурентного рынка железнодорожных перевозок. На третьем этапе реформирования железнодорожного транспорта предусматривается:

- Оценка целесообразности полного организационного отделения инфраструктуры от перевозочной деятельности.

- Р

азвитие частной собственности на магистральные локомотивы.

азвитие частной собственности на магистральные локомотивы.

- Переход большей части парка грузовых вагонов частной собственности.

- Развитие конкуренции в сфере грузовых перевозок.

- Развитие конкуренции в сфере дальних пассажирских перевозок.

- Продажа лицензий на осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении, ограниченных сроком действия (франшиз).

- Оценка возможности создания нескольких конкурирующих между собой вертикально интегрированных железнодорожных компаний.