Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к сниП 02. 01-83) Часть 1

| Вид материала | Документы |

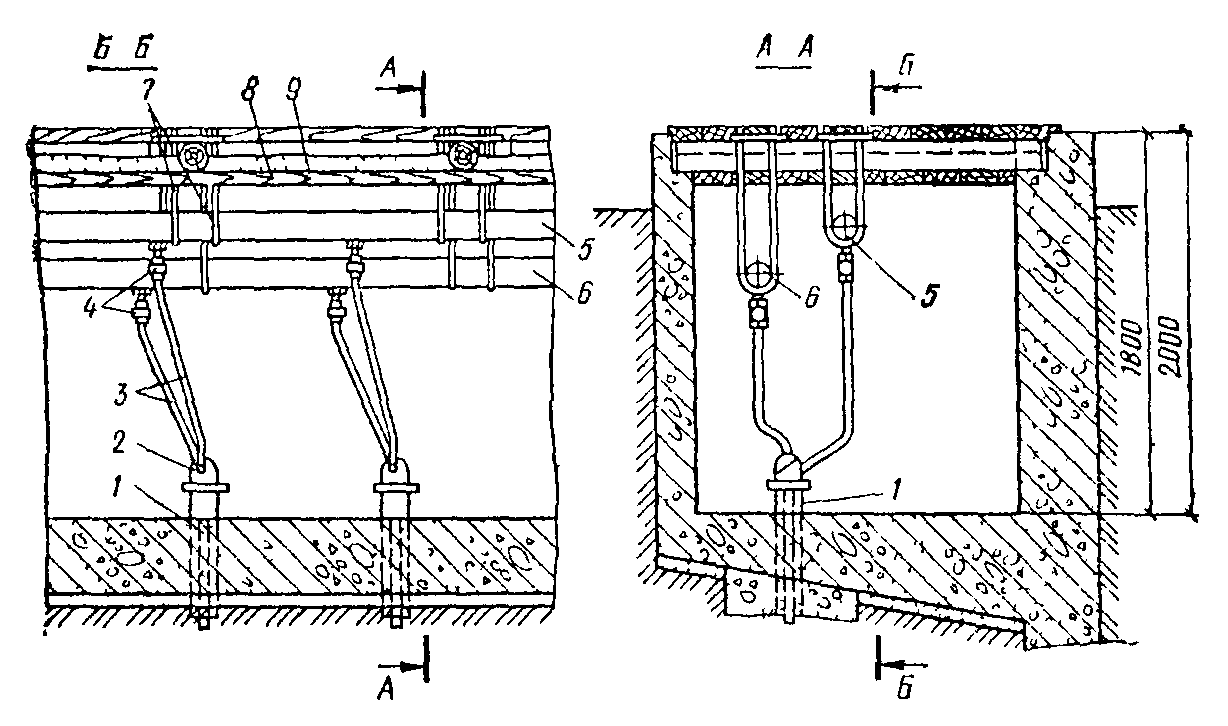

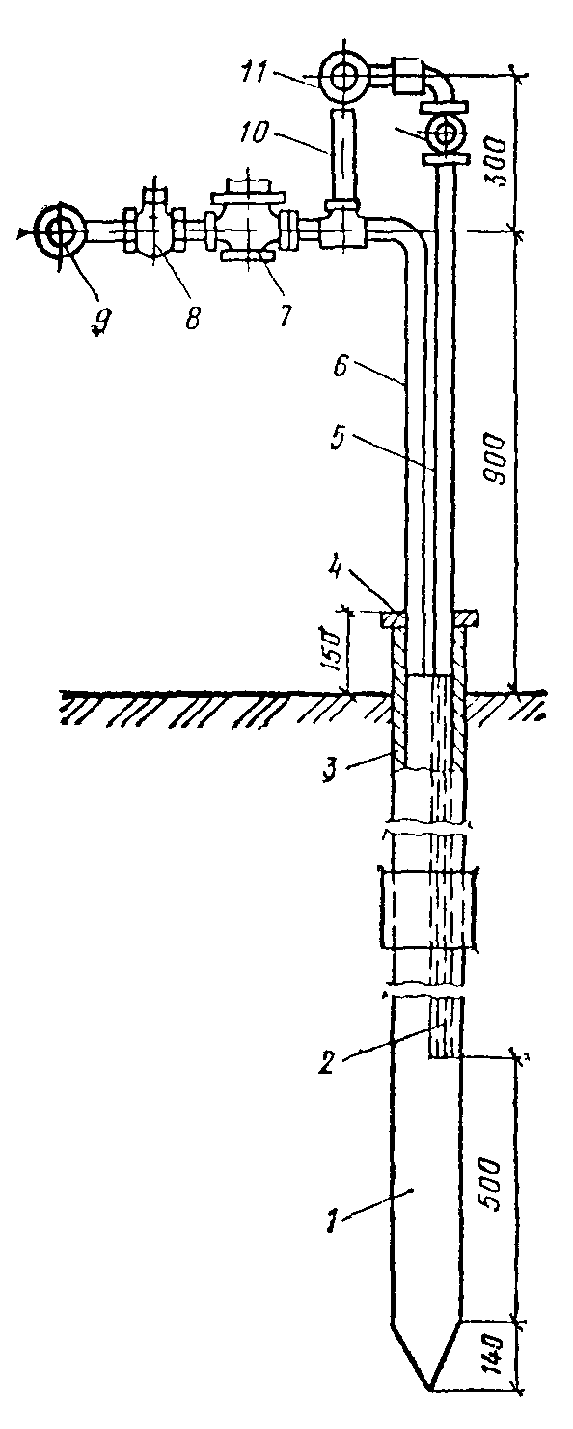

СодержаниеРассольная сеть и ее монтаж Рис. 77. Расположение рассольных коммуникаций в форшахте Рис. 78. Замораживающая колонка |

- Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к сниП 02. 01-83), 5989.06kb.

- Технология и устройство оснований и фундаментов. Последовательность технологических, 925.54kb.

- Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог, 2148.62kb.

- Курс считается освоенным при условии успешного прохождения итогового теста., 378.91kb.

- Мдс 21 98 пособие к сниП 21-01-97, 2458.49kb.

- Наименование программы Виды работ* Курсы по строительству бс-01, 118.49kb.

- Технологическая карта, 182.74kb.

- Предотвращение распространения пожара пособие к сниП 21-01-97 "пожарная безопасность, 1305.48kb.

- Учебное пособие 2007 Рецензенты: к т. н., проф. Малый И. Н. Кафедра "Промышленное, 4429.37kb.

- Методическое пособие к сниП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть Общие, 6780.45kb.

РАССОЛЬНАЯ СЕТЬ И ЕЕ МОНТАЖ

6.51. Рассольная сеть должна быть выполнена из прямого и обратного рассолопроводов, распределителя и коллектора с обеспечением равномерного питания замораживающих колонок, как правило, по незамкнутому контуру.

Тип труб и их размеры определяются проектом.

Распределители и коллектор должны быть размещены в специальной форшахте, расположение и размеры которой определяются проектом. Замораживающие колонки соединяются с коллектором и распределителем с помощью гибких шлангов (рис. 77).

6.52. При длине рассолопроводов, превышающей 100 м, устанавливают компенсаторы. Во всех высоких точках рассольной сети устанавливают воздухоспускные вентили.

6.53. При заполнении рассольной сети рассолом из замораживающих колонок и трубопроводов должна быть удалена вода, оставшаяся после гидравлического испытания. Рассол необходимо пропускать через сетку с отверстиями 0,5-1 мм.

6.54. На рассолопроводе устанавливают задвижки, с помощью которых осуществляют необходимые переключения движения рассола. Трассу рассолопроводов от станции до места потребления холода выбирают наиболее короткую с наименьшим количеством поворотов.

Рис. 77. Расположение рассольных коммуникаций в форшахте

1 - питающая труба; 2 - головка замораживающей колонки; 3 - соединительная труба; 4 - кран; 5 - коллектор; 6 - распределитель; 7 - подвески; 8 - толь; 9 - шлак

6.55. Для уменьшения потерь холода форшахту хорошо теплоизолируют. Изоляционным материалом служат сухие опилки, которыми заполняют пространство между верхняками крепления. Закрепляют стенки форшахты деревом или бетоном.

В случае устройства форшахты на поверхности также необходима теплоизоляция труб и боковых стенок.

6.56. Система трубопроводов, располагаемых в форшахте, состоит из замораживающих колонок, распределителя, коллектора, подводящих и отводящих рассолопроводов.

6.57. Замораживающая колонка (рис. 78) состоит из наружной трубы, питающей трубы башмака конусной формы, а в верхней части крышки (головки), к которой присоединены подводящая и отводящая трубки.

Качество труб, плотность их соединения, тщательность монтажа рассольной сети определяют успешность замораживания грунтов. Утечка рассола в замораживаемый грунт является следствием неплотности в соединениях труб. При наличии рассола в грунте участок не может быть заморожен - образуется «окно», через которое может произойти прорыв плывуна в проходимую выработку. Непосредственное соприкосновение ледогрунтового ограждения с рассолом вызывает оттаивание его.

Рис. 78. Замораживающая колонка

1 - башмак замораживающей трубы; 2 - питающая труба; 3 - замораживающая труба; 4 - крышка (оголовник); 5 - соединительная подводящая труба; 6 - соединительная отводящая труба; 7 - рассоломер; 8 - запорный кран; 9 - коллектор; 10 - термометр; 11 - распределитель

6.58. Распределитель служит для распределения рассола по колонкам и связан с ними гибкими шлангами с питающими трубами.

Давление рассола в распределителе колеблется в пределах 0,2-0,45 МПа и увеличивается с глубиной колонок.

6.59. Коллектор служит для сбора рассола, идущего из замораживающих колонок. Отводящие трубы служат для отвода рассола от замораживающих колонок в коллектор.

Применение гибких шлангов для подвода и отвода рассола к колонкам предотвращает разрывы труб и выпуск рассола в случае осадок или вспучивания поверхности земли в галерее (форшахте).

6.60. В тупиковых концах коллектора и распределителя устанавливают краны, через которые выпускают воздух, скапливающийся в трубах.

6.61. Распределитель и коллектор прикрепляют к деревянным стойкам форшахты или подвешивают к потолочным перекладинам форшахты на железных хомутах.

6.62. Подводящие и отводящие трубы присоединяют одним концом к головке замораживающей колонки, а другим - к распределителю и коллектору.

Для этого в последних должны быть вварены патрубки-штуцеры, диаметр которых соответствует диаметру подводящих и отводящих труб.

6.63. Число штуцеров с пробковыми кранами должно быть больше числа запроектированных колонок на 10-15 % на случай присоединения к системе дополнительных колонок. Штуцеры располагают равномерно по всей длине распределителя и коллектора на равных расстояниях один от другого.

6.64. Гибкие подводящие и отводящие трубы присоединяют к штуцерам хомутами или проволочными скрутками.

6.65. Перед спуском питающие трубы испытывают воздухом для проверки их качества (возможны засорения и повреждения сварных швов).

6.66. Все соединения труб не должны пропускать воздух и рассол. При соединении труб сваркой места соединений их должны иметь внутри совершенно гладкую поверхность (сварочный шов не должен уменьшать сечение трубы), в противном случае увеличивается сопротивление движению рассола.

6.67. Трубы разных диаметров соединяют специальными переходными муфтами.

6.68. После окончания монтажа все рассолопроводы тщательно промывают водой, нагнетаемой в сеть насосом. Вслед за промывкой производят опрессовку всей рассольной сети водой под давлением 1-1,5 МПа. При обнаружении неплотностей их необходимо устранить.

6.69. После устранения утечек испытание следует повторить и при положительных результатах составить акт.

6.70. При ведении работ необходимо осуществлять тщательный маркшейдерский контроль глубины и монтажа замораживающих колонок.

6.71. В качестве холодоносителя применяют водный раствор технического хлористого кальция (ГОСТ 450-77 с изм.).

Раствор хлористого кальция (CaCl2) имеет желтоватый цвет, соленый на вкус, запах хлора, испаряется раствор плохо, в сильных концентрациях разъедает кожу и ткани.

6.72. Температура замерзания рассола зависит от концентрации хлористого кальция в растворе. Наинизшую температуру замерзания рассол имеет при ρ = 1,286 г/см3, t3 = -55 °С.

6.73. При замораживании грунтов применяют рассол, имеющий концентрацию 27-30° Be (по Боме) или ρ = 1,28, при которой температура его замерзания составляет минус 50 °С. Концентрацию рассола определяют ареометром, деления на котором показывают градусы Боме. При повышении концентрации выше 30 °Ве температура замерзания рассола повышается.

6.74. Систему наполняют рассолом после всех испытаний.