Баграмян Иван Христофорович

| Вид материала | Документы |

- Разрешите представиться командир звездолёта «Безотказный», знаток удивительных тайн, 130.09kb.

- Домашнее задание по курсу истории Отечества «Иван IV грозный», 102.38kb.

- А. С. Пушкин Г. Х. Андерсен, 95.47kb.

- Иван Грозный и Пётр Первый. Казалось бы, это совершенно разные люди. Иван назначил, 16.05kb.

- Новые подробности трагедии на шахте "Ульяновская", 174.68kb.

- Тема: Кто же он, Иван Мазепа?, 40.75kb.

- Николай Васильевич Гоголь Утро делового человека I кабинет; несколько шкафов с книга, 79.85kb.

- Реферат Иван Грозный как защитник православия, 832.5kb.

- Альманах издается, 335.22kb.

- «Московская городская педагогическая гимназия лаборатория» Реферат на тему "Иван Грозный:, 172.04kb.

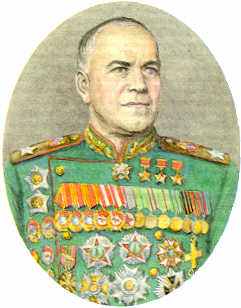

Еременко Андрей Иванович

[2(14).10.1892, с. Марковка, ныне Ворошиловградской области, - 19.11.1970, Москва], Маршал Советского Союза (1955). Герой Советского Союза (29.7.1944). Член КПСС с 1918. Родился в семье украинского крестьянина-бедняка. В 1913-17 служил в старой армии, участвовал в 1-й мировой войне рядовым. В 1918 организовал партизанский отряд, влившийся затем в части Красной Армии. Во время Гражданской войны 1918-20 на командных должностях. Окончил курсы усовершенствования комсостава (1925), политические курсы при Военно-политической академии (1931), Военную академию им. Фрунзе (1935). Участвовал в освобождении Западной Украины (1939) в должности командира кавалерийского корпуса. Во время Великой Отечественной войны командовал войсками Брянского фронта (август - октябрь 1941), 4-й ударной армии (декабрь 1941 - февраль 1942), Юго-Восточного, Сталинградского и Южного (август 1942 - февраль 1943), Калининского (апрель - октябрь 1943), 1-го Прибалтийского (октябрь - ноябрь 1943) фронтов, Отдельной Приморской армии (февраль - апрель 1944), 2-го Прибалтийского (апрель 1944 - февраль 1945) и 4-го Украинского (март - май 1945) фронтов. Участвовал в Московской и Сталинградской битвах, боях под Смоленском, освобождении Крыма, Прибалтики и Чехословакии. Был трижды ранен. После войны - командующий войсками Прикарпатского, Западно-Сибирского и Северо-Кавказского военных округов (1945-58). С 1958 генеральный инспектор министерства обороны СССР. Кандидат в член ЦК КПСС с 1956. Депутат Верховного Совета СССР 2-7-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, 7 иностранными орденами и медалями. Автор мемуаров "Годы возмездия. 1943-1945" (1969) и др. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

[2(14).10.1892, с. Марковка, ныне Ворошиловградской области, - 19.11.1970, Москва], Маршал Советского Союза (1955). Герой Советского Союза (29.7.1944). Член КПСС с 1918. Родился в семье украинского крестьянина-бедняка. В 1913-17 служил в старой армии, участвовал в 1-й мировой войне рядовым. В 1918 организовал партизанский отряд, влившийся затем в части Красной Армии. Во время Гражданской войны 1918-20 на командных должностях. Окончил курсы усовершенствования комсостава (1925), политические курсы при Военно-политической академии (1931), Военную академию им. Фрунзе (1935). Участвовал в освобождении Западной Украины (1939) в должности командира кавалерийского корпуса. Во время Великой Отечественной войны командовал войсками Брянского фронта (август - октябрь 1941), 4-й ударной армии (декабрь 1941 - февраль 1942), Юго-Восточного, Сталинградского и Южного (август 1942 - февраль 1943), Калининского (апрель - октябрь 1943), 1-го Прибалтийского (октябрь - ноябрь 1943) фронтов, Отдельной Приморской армии (февраль - апрель 1944), 2-го Прибалтийского (апрель 1944 - февраль 1945) и 4-го Украинского (март - май 1945) фронтов. Участвовал в Московской и Сталинградской битвах, боях под Смоленском, освобождении Крыма, Прибалтики и Чехословакии. Был трижды ранен. После войны - командующий войсками Прикарпатского, Западно-Сибирского и Северо-Кавказского военных округов (1945-58). С 1958 генеральный инспектор министерства обороны СССР. Кандидат в член ЦК КПСС с 1956. Депутат Верховного Совета СССР 2-7-го созывов. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, 7 иностранными орденами и медалями. Автор мемуаров "Годы возмездия. 1943-1945" (1969) и др. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.Большая советская энциклопедия

Андрей Иванович ЕРЁМЕНКО

Г

енерал армии М.А.ГАРЕЕВ

енерал армии М.А.ГАРЕЕВАндрей Иванович Ерёменко - военачальник с огромным боевым опытом. Он был призван в армию в 1913 г., участвовал в Первой мировой войне. Будучи ефрейтором, в первом же бою заменил командира взвода. Получил пулевое ранение в грудь навылет. Затем воевал в кавалерийском полку в Карпатах.

После Октябрьской революции, когда германские интервенты вторглись на Украину, создал партизанский отряд и провёл ряд успешных боёв с оккупантами, петлюровцами и в конце 1918 г. со своим отрядом влился в ряды Красной Армии. В составе 14-й кавалерийской дивизии в должностях начальника разведки бригады и начальника штаба полка воевал под Воронежем, Ростовом, на Кубани, в Польше и Крыму. В 1923 г. окончил Высшие кавалерийские курсы и вернулся в свою дивизию на должность командира полка. В 1935 г. окончил Военную академию им. Фрунзе и до 1938 года командовал 14-й кавалерийской дивизией, затем назначен командиром 6-го казачьего кавалерийского корпуса и в 1939 году участвовал в походе по освобождению Западной Белоруссии, Литвы. В декабре 1940 г. направлен на Дальний Восток командующим 1-й особой Краснознамённой армией.

В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Ерёменко назначают командующим войсками Западного фронта вместо генерала Павлова. Однако через несколько дней фронт принял С.К.Тимошенко, а Андрей Иванович стал его заместителем.

В августе 1941 г. ему присвоили звание генерал-полковника и назначили командующим Брянским фронтом. В этот период 2-я армия и 2-я танковая группа немецко-фашистских войск нанесли удары в направлениях Могилёв - Гомель и Рославль - Стародуб, стремясь выйти во фланг и тыл войск Юго-Западного фронта. Ерёменко был вызван в Ставку, и Сталин лично поставил задачу: прочно прикрыть Брянское направление и активными действиями разгромить основные силы 2-й танковой группы Гудериана. Командующий держался уверенно и заявил Верховному: «Да, враг, безусловно, очень силён и сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, а порою и не так уж сложно. Надо лишь уметь это делать». В последующие дни он ещё не раз заверял Сталина, что он, безусловно, в ближайшие дни разобьёт «подлеца Гудериана». Но оказалось, что дистанция между уверенными заверениями и их осуществлением - немалого размера. К сожалению, во время войны такими заверениями грешил не один Ерёменко.

Невыполнение Брянским фронтом поставленной задачи привело к тому, что войска правого крыла группы армий «Центр» ударом в южном направлении добились крупных оперативных успехов. 2-й танковой группе удалось выйти в тыл Юго-Западному фронту, а затем перегруппироваться на московское направление и в ходе наступательной операции «Тайфун» нанести серьёзное поражение войскам Брянского фронта и выйти на подступы к Туле.

Генерал Ерёменко вел себя храбро и мужественно, почти непрерывно находился в боевых порядках сражающихся войск и после тяжёлого ранения был отправлен в Москву в госпиталь. Там его посетил Сталин и пожурил за то, что не берёг себя. Главной причиной такой неудачи были ошибки самой Ставки ВГК. Сталин не принял предложение Генштаба об отводе войск Юго-Западного фронта за Днепр. Не были своевременно осуществлены меры по усилению Брянского направления. Спешное объединение группировки войск в составе Брянского фронта не дало должных результатов. Многие соединения были слабо укомплектованы, недостаточно обеспечены боеприпасами.

Да и командующие, штабы фронта и армий ещё уступали генералам вермахта в искусстве управления войсками, особенно в оперативности разведки, в массированном применении авиации, артиллерии и умении маневрировать войсками. В конце декабря 1941 г. Ерёменко назначается командующим 4-й ударной армией и проводит Торопецкую и Велижскую наступательные операции. Он снова был ранен, но оставался на своём посту и убыл в госпиталь только после окончания операции - почти на 5 месяцев.

В августе 1942 г. Ставка ВГК назначила его командующим войсками Юго-Восточного фронта. Оборона Сталинграда и участие в стратегической операции по окружению и уничтожению группировки немецко-фашистских войск - наиболее яркие события в полководческой деятельности Ерёменко. Самым трудным и напряжённым был период оборонительных сражений, когда враг стремился выйти к Волге, овладеть Сталинградом и перерезать наши коммуникации. Вступив в командование войсками фронта, Ерёменко не стал пытаться прикрывать ограниченным количеством войск всю полосу обороны, а уже к 9 августа собрал в кулак отходящие соединения, резервы и нанёс контрудар по наиболее опасной группировке противника, тем самым сорвав его попытки с ходу прорваться к Сталинграду с юго-запада. Наступление немецкой 4-й танковой армии было остановлено. 23 августа был нанесён не менее успешный контрудар по группировке 6-й армии, пытавшейся выйти к городу с северо-запада. Таким образом, Андрей Иванович стремился сделать оборону не только упорной, но и максимально активной.

28 сентября Юго-Восточный фронт был переименован в Сталинградский. Его войскам во главе с А.И.Ерёменко пришлось выдержать длительные, ожесточённые и напряжённые боевые действия по удержанию волжской твердыни и создать условия для перехода в контрнаступление. Гитлер требовал во что бы то ни стало овладеть Сталинградом, и фашистское командование предпринимало одну атаку за другой. Основные объекты города, оборонявшие его войска, переправы через Волгу подвергались непрерывным авиационным ударам. На протяжении двух месяцев бои шли непрерывно, днём и ночью. Важнейшие здания и опорные пункты неоднократно переходили из рук в руки.

Выполнение стратегической задачи по удержанию Сталинграда требовало от командования фронта творческого, детального решения оперативно-тактических вопросов. Под руководством Ерёменко, по инициативе и при активном участии таких легендарных командармов, как В.И.Чуйков, была детально разработана тактика уличных боёв, в том числе способы ведения боя внутри зданий, широко развернуто снайперское движение. Умело осуществлялось инженерное оборудование местности. Особое значение придавалось постоянному общению начальствующего состава всех степеней с солдатами, сержантами и офицерами в передовых подразделениях, личному примеру. Уверенность и решимость военачальников передавалась войскам, обеспечивала их непоколебимую стойкость. Ерёменко был одним из высочайших мастеров боевого применения артиллерии, в том числе прямой наводкой, организации противотанковой обороны. В Сталинграде он умело использовал также авиацию и силы Волжской флотилии.

Андрей Иванович стал одним из инициаторов и организаторов контрнаступления с целью окружения и уничтожения основной группировки немецко-фашистских войск. В рамках Сталинградской стратегической операции, разработанной Ставкой ВГК и Генштабом, он со своим штабом умело спланировал и подготовил действия войск фронта. Перейдя в наступление 20 ноября, они в первый же день прорвали оборону противника. Командующий ввёл в прорыв 13-й танковый, 4-й механизированный и 4-й кавалерийский корпуса, которые, стремительно развивая успех, на четвёртый день наступления встретились с подвижными соединениями Юго-Западного фронта и замкнули кольцо окружения семнадцати дивизий немецкой 6-й армии и четырёх дивизий 4-й танковой. Окружённая группировка насчитывала 330 тысяч человек. Это был грандиозный успех. При планировании операции Ерёменко предлагал Г.К.Жукову, чтобы войска Сталинградского фронта переходили в наступление не на сутки позже войск Юго-Западного фронта, а через двое суток, то есть в тот момент, когда противник перебросит основные резервы против войск Юго-Западного фронта. Но Жуков и Василевский с таким предложением не согласились.

Конечно, если исходить из интересов войск Сталинградского фронта, то, чем позже они переходили в наступление, тем более благоприятные условия для них создавались. Но в этом случае противник получал бы возможность вначале нанести сильные контрудары против подвижных войск Юго-Западного фронта, а затем всеми силами обрушиться против Сталинградского фронта. Поэтому, с точки зрения интересов всей стратегической операции, решение представителей Ставки было более обоснованным.

Сталинградский фронт сыграл большую роль в разгроме группировки Манштейна, которая пыталась прорваться к Сталинграду с целью деблокирования группировки Паулюса. Начиная с 60-х годов по вполне понятным причинам считалось, что эту задачу выполняла в основном 2-я гвардейская армия Р.Я.Малиновского. Но более внимательное исследование вопроса показывает, что хотя роль этой армии и была велика, но решающее значение имело то обстоятельство, что Ерёменко с блестящим предвидением и большой оперативностью организовал противодействие ударным группировкам Гота и Манштейна. Он усилил 51-ю армию 13-м танковым корпусом и своевременно перегруппировал резервы. После прорыва противника через боевые порядки 51-й армии он создал оперативную группу во главе со своим заместителем генералом Г.Ф.Захаровым, выделив в его распоряжение 4-й мехкорпус, стрелковую дивизию, огнемётную танковую бригаду, танковый полк и истребительную противотанковую бригаду. Группе была поставлена задача: не допустить прорыва на верхнекумском направлении и выхода к реке Мышковка, и она сумела контрударом отбросить противника за реку Аксай. Одновременно Ерёменко организовал удар 5-й ударной армии совместно с 7-м танковым корпусом в направлении Нижне-Чирская.

В середине декабря развернулись ожесточённые сражения. Манштейн ввёл в бой ещё несколько дивизий, в том числе 17-ю танковую, и предпринял отчаянные попытки для деблокирования окружённой группировки.

В этих условиях Ставка решила перебросить 2-ю гвардейскую армию из полосы Донского фронта на Котельническое направление, где из последних сил стойко и мужественно сражались войска Сталинградского фронта. С выходом армии на северный берег Мышковки по контрударной группировке противника был нанесён мощный удар, и её дальнейшее продвижение остановлено. Но без героических усилий войск 51-й армии и всей группы генерала Захарова армия Малиновского не смогла бы организованно развернуться и нанести решающий удар. Уже 24 декабря 2-я гвардейская и 51-я армии при содействии части сил 5-й армии перешли в наступление и отбросили противника на 200 - 250 км. После этого все войска, занятые уничтожением группировки, были переданы Донскому фронту, а Сталинградский фронт получил задачу развивать наступление на ростовском направлении, отрезать Кавказскую группировку противника. Андрей Иванович болезненно реагировал на это решение, полагая, что уничтожение окруженной группировки надо было возложить на Сталинградский фронт, войска которого вынесли основную тяжесть битвы. Однако интересы общей стратегической обстановки требовали другого решения, на котором и остановилась Ставка. Видимо, учитывалось и состояние здоровья Андрея Ивановича. Вскоре он сам подал рапорт и несколько месяцев находился на излечении. По словам Ерёменко, позже Сталин сказал ему: «Вы... сыграли главную роль в разгроме фашистской группировки под Сталинградом, а кто доколачивал привязанного зайца, это уже особой роли не играет».

Вообще, Сталин не баловал его наградами - не получил он и ордена Победы, но всегда проявлял к Ерёменко заметное внимание. В частности, при подготовке Смоленской наступательной операции Сталин, по существу, единственный раз за время войны выехал на фронт - к генералу Ерёменко, на Калининский фронт. Надо признать, что это был довольно странный выезд Верховного. Совершён он был не на курско-белгородское направление, где происходили главные события, а на фронт, находившийся в глухой обороне в период оперативного затишья.

Ночью 5 августа Сталина поездом доставили в деревню Хорошево, где он побеседовал с Ерёменко по поводу предстоящей Духовщинско-Демидовской операции и к концу дня убыл в Москву. Он не только не побывал в штабах и войсках, но не встретился даже ни с кем из членов Военного совета. Вспоминая эту встречу, командующий восторженно писал о Сталине, хотя оказалось, что в дневниках, которые он скрытно вёл во время войны, было много довольно резких и нелестных слов в его адрес.

В последующем Ерёменко в условиях сложной лесисто-болотистой местности успешно провел Духовщинско-Демидовскую операцию, разгромив шесть дивизий противника, а затем развил наступление на невельском направлении.

После окончания Смоленской операции Ставка назначила Ерёменко командующим отдельной Приморской армией, которая в 1944 г. во взаимодействии с 4-м Украинским фронтом и Черноморским флотом участвовала в освобождении Крыма.

Став во главе 2-го Прибалтийского фронта, в ходе проведения Рижской наступательной операции в октябре 1944 г., а затем командуя в марте-апреле 1945 г. 4-м Украинским фронтом в Карпатах, полководец показал умение гибко маневрировать войсками. В частности, до его прибытия войска 4-го Украинского фронта сравнительно длительное время не имели успеха. Он не стал ломиться в ранее избранном направлении и, несмотря на сложную горную местность, смело перегруппировал основные силы к правому флангу. Используя успех 1-го Украинского фронта, он добился перелома в развитии наступательной операции, и его войска освободили ряд районов восточной Чехословакии.

Для полководческого искусства Ерёменко были характерны умение организовать разведку системы обороны противника, изыскание неординарных методов проведения артиллерийской и авиационной подготовки, тщательная подготовка войск к наступлению и творческая организация прорыва глубокоэшелонированной обороны.

А.И.Ерёменко подчёркивал, что «его военная душа больше лежит к наступлению, чем к обороне, даже самой ответственной». Но всё же крупные оперативно-стратегические задачи ему удавалось с большей эффективностью решать в обороне.

А.М.Василевский отмечал, что «Ерёменко... показал себя настойчивым и решительным военачальником. Ярче и полнее проявил он себя как полководец, безусловно, в период оборонительных операций».

Может быть, больше всего отличали его от других полководцев особая цепкость в удержании действий подчинённых командиров и войск в рамках намеченных решений и мощная организаторская хватка в проведении их в жизнь. Нельзя сказать, что Ерёменко слишком сдерживал инициативу подчинённых. Но он сам был дисциплинированным исполнителем и стремился направлять тех, кем он руководил, в русло строго намеченных действий. В этом были и сила, и в определённой мере уязвимая сторона его полководческого творчества. Андрей Иванович был одним из самых суровых и требовательных военачальников, и его жёсткая требовательность выходила иногда за рациональные пределы.

Однако над всем прочим, безусловно, превалировали его замечательные боевые качества - твёрдость характера, настойчивость, личное мужество и непреклонность в достижении цели. То, что он всегда стремился быть в самом пекле боя и получил несколько тяжёлых ранений, характеризует его как полководца с основательной солдатской начинкой. Ерёменко, как и генерал И.Е.Петров, воевал на наиболее трудных направлениях, имея сравнительно ограниченные силы и средства. Несмотря на это, как правило, он добивался выполнения поставленных перед его войсками задач и внёс большой вклад в достижение победы, в развитие оперативного искусства и тактики, методику боевой подготовки. В 1955 году А.И.Ерёменко было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Жуков Георгий Константинович

[

р. 19.11(1.12).1896, деревня Стрелковка, ныне Угодско-Заводского района Калужской области], советский военачальник, Маршал Советского Союза (18.1.1943), четырежды Герой Советского Союза (29.8. 1939, 29.7.1944, 1.6.1945, 1.12.1956), Герой Монгольской Народной Республики (1969). Член КПСС с марта 1919. Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал в 1907 учеником, затем мастером-скорняком в Москве. С 1915 в армии, участник 1-й мировой войны 1914-18, младший унтер-офицер в кавалерии. С октября 1918 в Советской Армии. Участвовал в Гражданской войне 1918-20, был командиром взвода и эскадрона. Окончил кавалерийские курсы (1920), курсы усовершенствования комсостава кавалерии (1925) и высшего начсостава (1930). Командовал кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом, был помощником инспектора кавалерии РККА и заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа. В 1939, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, успешно руководил разгромом японских агрессоров на р. Халхин-Гол (МНР). С июня 1940 командовал войсками Киевского особого военного округа. С конца января по 30 июля 1941 начальник Генштаба и заместитель наркома обороны СССР. В начале Великой Отечественной войны командовал войсками фронтов: Резервного (август - сентябрь 1941), Ленинградского (сентябрь - октябрь 1941). В период обороны Москвы и разгрома немецко-фашистских войск в Московской битве 1941-42 командовал войсками Западного фронта (10 октября 1941 - август 1942). С августа 1942 1-й заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего. Участвовал в разработке планов крупнейших операций; по поручению Верховного Главнокомандования осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (1942), координировал действия Волховского и Ленинградского фронтов по прорыву блокады Ленинграда (1943), при разгроме противника в Курской битве 1943 координировал действия Центрального, Воронежского, Степного, Белорусского фронтов. В марте - мае 1944 командовал войсками 1-го Украинского фронта, руководя операциями по освобождению Правобережной Украины. С июня по ноябрь 1944 координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов при освобождении Белоруссии. С ноября 1944 по май 1945 командовал войсками 1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов осуществили Висло-Одерскую операцию, а затем разгром берлинской группировки немецко-фашистских войск и овладели Берлином. От имени и по поручению Верховного Главнокомандования Ж. 8 мая 1945 в Карлсхорсте (Берлин) принял капитуляцию фашистской Германии. После войны - главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий Советской администрации (июнь 1945 - март 1946), главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра вооружённых сил (март - июнь 1946). В 1946-53 командующий войсками Одесского и Уральского военных округов. С марта 1953 1-й заместитель министра, а с февраля 1955 по октябрь 1957 министр обороны СССР. С марта 1958 в отставке. Кандидат в члены ЦК КПСС (1941-46 и 1952-53), член ЦК КПСС (1953-56), кандидат в члены и член Президиума ЦК КПСС (1956-57). Депутат Верховного Совета СССР 1-4-го созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами "Победа", 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, почётным именным оружием (шашка), орденом Красного Знамени Тувинской Республики, 20 иностранными орденами и многими медалями.

р. 19.11(1.12).1896, деревня Стрелковка, ныне Угодско-Заводского района Калужской области], советский военачальник, Маршал Советского Союза (18.1.1943), четырежды Герой Советского Союза (29.8. 1939, 29.7.1944, 1.6.1945, 1.12.1956), Герой Монгольской Народной Республики (1969). Член КПСС с марта 1919. Родился в семье крестьянина-бедняка. Трудовую деятельность начал в 1907 учеником, затем мастером-скорняком в Москве. С 1915 в армии, участник 1-й мировой войны 1914-18, младший унтер-офицер в кавалерии. С октября 1918 в Советской Армии. Участвовал в Гражданской войне 1918-20, был командиром взвода и эскадрона. Окончил кавалерийские курсы (1920), курсы усовершенствования комсостава кавалерии (1925) и высшего начсостава (1930). Командовал кавалерийским полком, бригадой, дивизией, корпусом, был помощником инспектора кавалерии РККА и заместителем командующего войсками Белорусского особого военного округа. В 1939, командуя особым корпусом, а затем армейской группой войск, успешно руководил разгромом японских агрессоров на р. Халхин-Гол (МНР). С июня 1940 командовал войсками Киевского особого военного округа. С конца января по 30 июля 1941 начальник Генштаба и заместитель наркома обороны СССР. В начале Великой Отечественной войны командовал войсками фронтов: Резервного (август - сентябрь 1941), Ленинградского (сентябрь - октябрь 1941). В период обороны Москвы и разгрома немецко-фашистских войск в Московской битве 1941-42 командовал войсками Западного фронта (10 октября 1941 - август 1942). С августа 1942 1-й заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего. Участвовал в разработке планов крупнейших операций; по поручению Верховного Главнокомандования осуществлял координацию действий фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (1942), координировал действия Волховского и Ленинградского фронтов по прорыву блокады Ленинграда (1943), при разгроме противника в Курской битве 1943 координировал действия Центрального, Воронежского, Степного, Белорусского фронтов. В марте - мае 1944 командовал войсками 1-го Украинского фронта, руководя операциями по освобождению Правобережной Украины. С июня по ноябрь 1944 координировал действия 1-го и 2-го Белорусских фронтов при освобождении Белоруссии. С ноября 1944 по май 1945 командовал войсками 1-го Белорусского фронта, которые совместно с войсками 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов осуществили Висло-Одерскую операцию, а затем разгром берлинской группировки немецко-фашистских войск и овладели Берлином. От имени и по поручению Верховного Главнокомандования Ж. 8 мая 1945 в Карлсхорсте (Берлин) принял капитуляцию фашистской Германии. После войны - главнокомандующий Группой советских войск в Германии и главноначальствующий Советской администрации (июнь 1945 - март 1946), главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра вооружённых сил (март - июнь 1946). В 1946-53 командующий войсками Одесского и Уральского военных округов. С марта 1953 1-й заместитель министра, а с февраля 1955 по октябрь 1957 министр обороны СССР. С марта 1958 в отставке. Кандидат в члены ЦК КПСС (1941-46 и 1952-53), член ЦК КПСС (1953-56), кандидат в члены и член Президиума ЦК КПСС (1956-57). Депутат Верховного Совета СССР 1-4-го созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами "Победа", 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, почётным именным оружием (шашка), орденом Красного Знамени Тувинской Республики, 20 иностранными орденами и многими медалями.Большая советская энциклопедия