Рекомендации по эксплуатации автоматических систем регулирования процесса горения газомазутных котлов тэс

| Вид материала | Документы |

- Методические указания по наладке системы регулирования процесса горения газомазутных, 511.52kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более, 969.35kb.

- Учебный план №606. 1 «Эксплуатация автоматических систем диспетчерского контроля, 26.49kb.

- Принимается должных мер по обеспечению требований безопасности при эксплуатации паровых, 104.56kb.

- ТрансЛит Транспортная Литература издательская компания, 13.47kb.

- Проект «Разработка и серийное производство автоматических угольных котлов Терморобот, 90.12kb.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов пб 10-574-03, 3301kb.

- Монтаж настенных котлов Buderus Сервис и наладка газовых настенных котлов Buderus Техническое, 69.83kb.

- Типовая инструкция по эксплуатации асу тп теплоэнергетического оборудования тэс, 631.07kb.

- Программа курса лекций, 23.66kb.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС"

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ГАЗОМАЗУТНЫХ КОТЛОВ ТЭС

И ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭТИХ СИСТЕМ

УДК 621.311

Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнитель Ю.Т. МЕТАЛЬНИКОВ

Утверждено ОАО "Фирма ОРГРЭС"

Главный инженер В.А. КУПЧЕНКО

Введение

Вопрос автоматического регулирования процесса горения котлов ТЭС всегда рассматривался в контексте решения другой, более общей задачи — регулирования нагрузки, а в конечном счете — электрической мощности отдельных агрегатов (энергоблоков) или электростанции в целом. Автоматизация основных технологических процессов, связанных со сжиганием топлива, имеет важное эксплуатационное значение.

Однако прежде чем рассуждать о возможностях участия котлов в авторегулировании электрической нагрузки ТЭС или привлечения ТЭС к автоматическому регулированию частоты энергосистемы, необходимо иметь ясное представление об уровне реального использования существующих схемных решений по автоматизации процесса горения. Регуляторы процесса горения кроме функций поддержания экономичности работы и надежности эксплуатации основного оборудования должны обеспечивать возможность создания АСУ ТП различных, в том числе многоуровневых структур для последующего участия в автоматическом регулировании энергосистемных параметров.

В настоящих Рекомендациях приняты следующие сокращения и обозначения:

БНП — блок нелинейных преобразований;

БРУ — блок ручного управления;

Д — дифференциатор;

ДВ — дутьевой вентилятор;

ДП — датчик положения;

ДРГ — дымососы рециркуляции газов;

И — интегратор;

ИМ — исполнительный механизм;

НА — направляющий аппарат;

П — переключатель;

ППТ — переключатель программ топлива;

ПТ — переключатель вида топлива;

РВ — регулятор воздуха;

РВП — регенеративный воздухоподогреватель;

РДП — регулятор давления пара;

РМК — регулятор мощности котла;

РОВ — расход общего воздуха;

РР — регулятор разрежения;

РТ — регулятор топлива;

САУМ — схема автоматического управления мощности;

СУСР — система управления стартовым расходом топлива;

СУСН — система управления скоростью нагружения;

СУТР — система управления толчковым расходом топлива;

ТЗ — технологическая защита;

УП — указатель положения;

А, В, С, D — логические сигналы, характеризующие достижение давлением газа (мазута) заданных максимальных (S) или минимальных (К1) значений;

БУ-А "Р" — логический сигнал, характеризующий "ручной" режим регулятора НА А;

Запрет "М" ("Б") — запрет работы регулятора на "меньше" ("больше");

Мин, Макс — модули селективности;

Огр — элемент, ограничивающий значения выходного сигнала интегратора;

ПД — регулирующий модуль;

РА(Б) — регулирующий модуль НА А (Б);

Рм(г)Р — логический сигнал, характеризующий "ручной" режим регулятора мазута (газа);

М — Г (Г - М) — сигнал разности давлений мазут — газ (газ — мазут);

м — г (г — м) — логический сигнал от переключателя ППТ, характеризующий режим перехода котла со сжигания мазута на газ (газа на мазут).

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Схем регулирования основных технологических параметров, обеспечивающих режим сжигания газомазутного топлива в котлах, разработано достаточно много. Это, однако, не означает, что запроектированные для конкретного котла схемы регулирования процесса горения эксплуатируются в дальнейшем в первоначальном виде. Наладка и условия эксплуатации порой вынуждают вносить существенные коррективы в структуры регуляторов. Нередко при наличии объективных причин в основном технологического характера (об этом подробнее будет рассказано в следующем разделе) и при недостаточной квалификации эксплуатационного персонала или слабой его заинтересованности в работе автоматики регуляторы процесса горения вообще выводятся из работы.

В данном разделе будут рассмотрены принципиальные схемные решения по регулированию подачи топлива и воздуха в котел, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации этих регуляторов на ТЭС. Регулятор разрежения в топке имеет устоявшуюся одноимпульсную структуру и на всех электростанциях, где нет технологических проблем с его включением (а это прежде всего пульсации параметра с изменяемой во времени амплитудой), работает по одинаковой схеме. Сразу оговоримся, что термин "встречающиеся в эксплуатации" не означает, что регуляторы постоянно включены в работу на данных электростанциях. Настроенные регуляторы, способные успешно выполнять свои функции, могут периодически выводиться из работы в силу, как уже упоминалось, незаинтересованности оперативного персонала в наблюдении за их функционированием или из-за привычки некоторых операторов работать без поддержки автоматики.

Настоящие Рекомендации составлены на основании длительного опыта наладочных работ, проводимых ОАО "Фирма ОРГРЭС" на территории России, ближнего и дальнего зарубежья, а также по результатам обследования нескольких ТЭС с однотипным оборудованием, наиболее распространенным в отечественной энергетике (конденсационные электростанции с энергоблоками мощностью 300 МВт, ТЭС с конденсационными блоками 200 МВт, теплофикационные электростанции с энергоблоками 250 МВт и ТЭЦ с поперечными связями).

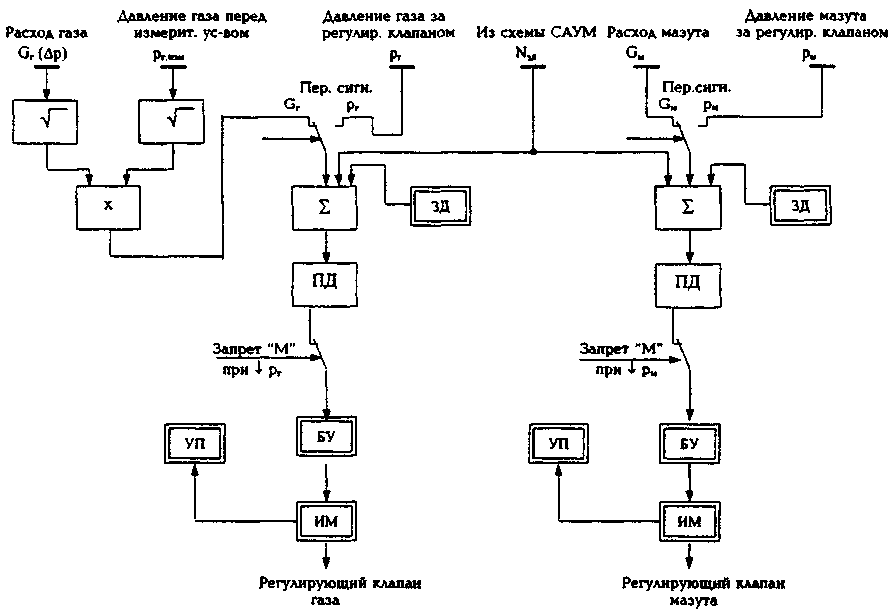

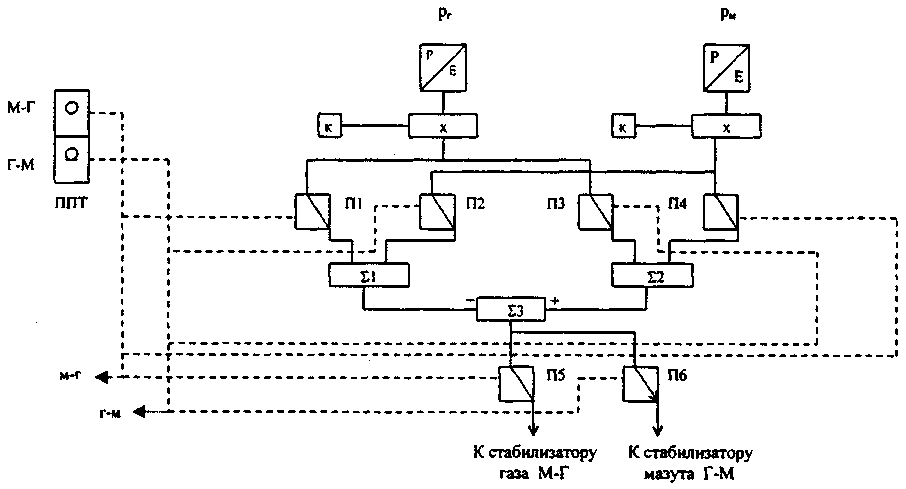

На Костромской ГРЭС (энергоблоки 300 МВт) автоматизирован режим не только раздельного, но и совместного сжигания газа и мазута. Структурная схема регулирования расхода (давления) газа и мазута к котлу (рис. 1) состоит из двух регуляторов (газа и мазута) с общим заданием от интегратора регулятора мощности. На входы регуляторов посредством специального переключателя могут подсоединяться как сигналы расхода топлива, так и давления. Оба сигнала предварительно преобразованы в соответствии со своей статической зависимостью от нагрузки котла. Поддержание расхода осуществляется при раздельном сжигании, при работе на смеси регулируется давление. Сочетание горелок, сжигающих газ и мазут, в последнем случае может быть любым, а их тепловая производительность автоматически поддерживается на одинаковом значении. Фиксация одного из видов топлива (в случае необходимости) при изменении нагрузки может быть достигнута за счет перераспределения количественного состава горелочных устройств, в которых сжигаются газ и мазут. Измерение расхода газа Gг осуществляется с учетом коррекции по давлению перед измерительным устройством по формуле

где р — перепад давлений газа на измерительном устройстве;

р — текущее давление;

рр — расчетное (абсолютное) давление, равное 1 кгс/см2.

Рис. 1. Структурная схема регулирования расхода (давления) газа и мазута к котлу

При использовании датчиков, измеряющих абсолютное давление (например, датчики типа "Сапфир"), указанная формула принимает вид

Недостатком схемы в режиме совместного сжигания является отсутствие в ее составе сигналов по расходам топлива, что при отключении горелки приводит к снижению нагрузки блока с ее последующим восстановлением автоматикой только через регулятор мощности.

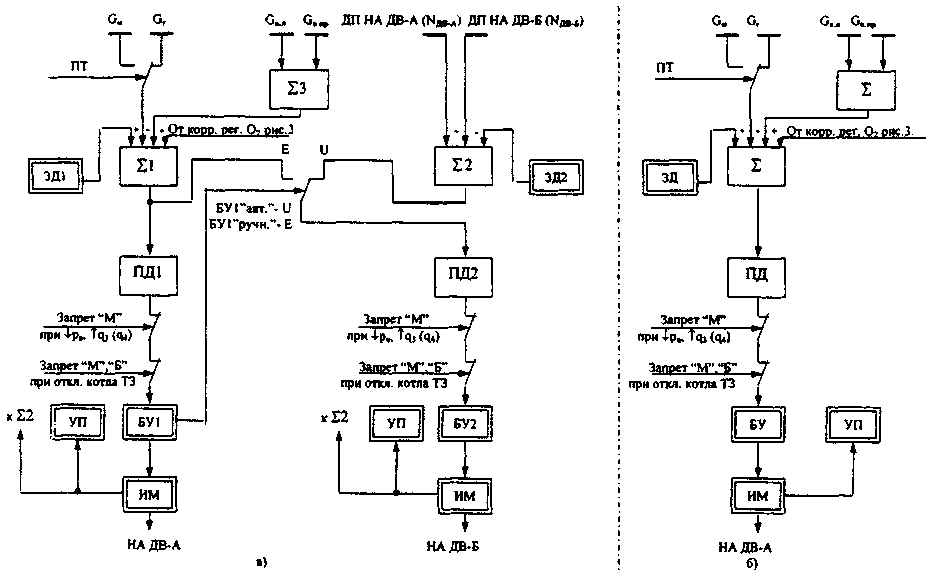

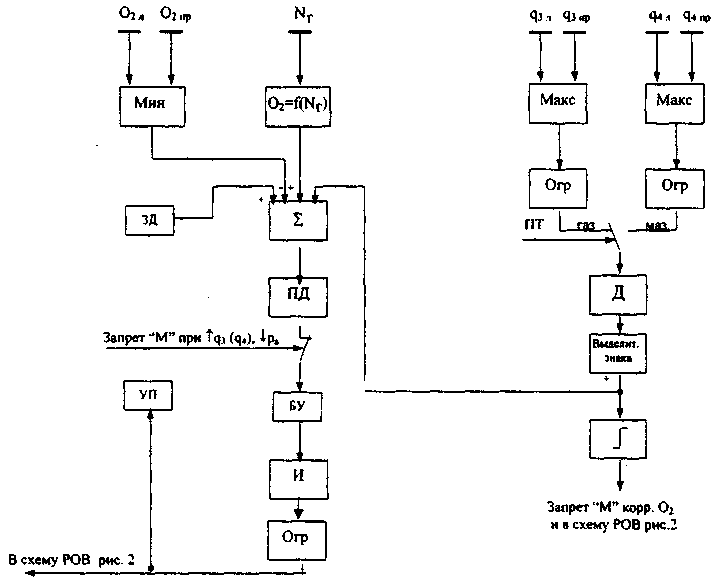

В структурной схеме регулирования РОВ к котлу (рис. 2) задающим сигналом является или расход газа, или расход мазута. Использование суммарного сигнала по этим видам топлива для обеспечения работоспособности регулятора в режиме совместного сжигания не представляется возможным ввиду низкой надежности измерения малых расходов. Из-за отсутствия на воздуховодах котлов расходомерных устройств в качестве сигнала обратной связи использован импульс по перепаду давлений на РВП. Управление исполнительными механизмами двух направляющих аппаратов осуществляется по схеме последовательной синхронизации через следящий регулятор (для моноблоков). Для формирования статической зависимости на входе корректирующего регулятора по кислороду (рис. 3) использован импульс по электрической мощности генератора. В схеме корректора предусмотрены сигналы, характеризующие химическую неполноту сгорания (появление СО) — q3 при сжигании газа и механическую неполноту сгорания (задымленность) — q4 при сжигании мазута. Сигналы — динамически преобразованные, одностороннего действия, т.е. их влияние сказывается только при увеличении неполноты сгорания. Появление этих сигналов в переменных режимах работы котла (при изменении нагрузки) вызывает кратковременное увеличение расхода воздуха с одновременным запретом на работу регулятора в сторону прикрытия направляющих аппаратов. Использование указанных сигналов в статическом режиме для корректировки соотношения "топливо — воздух" на сегодняшний день пока невозможно в силу неполной однозначной зависимости показаний приборов на q3 и q4 от значения химической или механической неполноты сгорания.

Рис. 2. Структурная схема регулятора общего воздуха к котлу (РОВ):

а — для котлов моноблоков; б — для котлов (корпуса) дубль-блоков

Рис. 3. Структурная схема корректирующего регулятора по содержанию

кислорода в дымовых газах

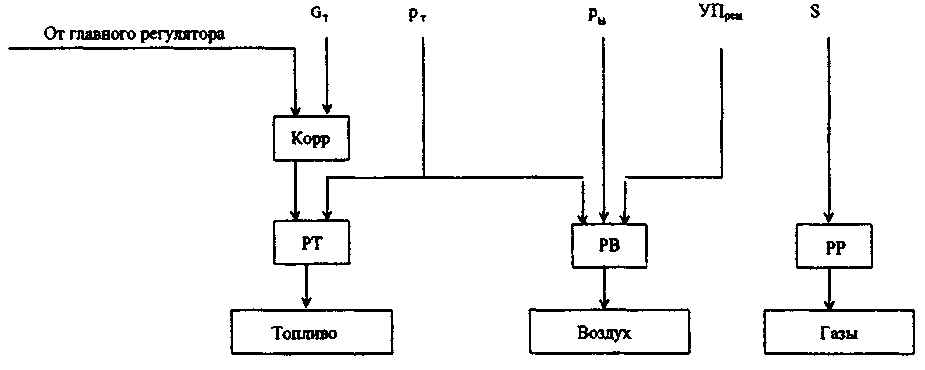

Электростанция ТЭС "Насирия" в Ираке (энергоблоки 210 МВт, период ввода в эксплуатацию 1979—1981 гг.), оснащенная российским оборудованием, имела развитую систему регулирования подачи топлива, ориентированную как на раздельное, так и на совместное поярусное сжигание газа и мазута в различных количественных сочетаниях. Схема достаточно сложна, но упрощенно может быть представлена в виде регулятора суммарного расхода топлива, воздействующего на два подчиненных регулятора давления газа и мазута. Такая структура обеспечивает стабилизацию нагрузки котла при отключении горелки (например, на продувку), не допуская прохождения этого возмущения на выход системы (к турбине). Регулятор расхода получает задание от главного регулятора, работающего в связке с турбинным регулятором мощности. Недостатком схемы является ее сложная трехуровневая структура, что в динамическом отношении вызывает немалые трудности при наладке.

Воздух в топку подается после РВП четырьмя потоками (по два потока на каждый ярус горелок). Регулятор РОВ с корректирующим регулятором по кислороду поддерживает расход, измеряемый с помощью четырех труб Вентури и с заданием по суммарному расходу топлива. При совместном сжигании газа и мазута в системе задействованы еще два регулятора, воздействующие на шиберы распределения воздуха к верхнему и нижнему ярусу горелок. Как и собственно регулятор РОВ, эти регуляторы также являются регуляторами соотношения "топливо — воздух", но только "своего" топлива и "своего" воздуха на данный ярус горелок.

Теоретически схема регулирования воздушного тракта учитывает такой важный фактор, как экономичность сжигания газа и мазута при работе котла на смеси топлива. Однако при отходе от поярусного регулирования это условие уже не может быть обеспечено автоматикой и при совместном сжигании в таком режиме приходится поддерживать избытки воздуха, соответствующие режиму сжигания чистого газа. Кроме того, из-за неудовлетворительных характеристик регулирующих шиберов регуляторы распределения воздуха по ярусам горелок обладали крайне низкой работоспособностью.

Система подачи топлива энергоблоков 200 МВт Псковской ГРЭС (станция работает только на газе) состоит из пускового регулятора давления газа и режимного регулятора расхода топлива. Последний работает по заданию от котельного регулятора мощности. Регулятор РОВ является регулятором соотношения "расход газа — расход воздуха" с коррекцией по содержанию кислорода в уходящих газах. Переход с растопочного регулятора на основной и обратно осуществляется оператором энергоблока.

Примерно аналогичную структуру имеет система регулирования процесса горения теплофикационных энергоблоков 250 МВт Минской ТЭЦ-4. Отличие в том, что на электростанции производится сжигание как газа, так и мазута, однако режимы совместного сжигания не автоматизированы. Регуляторы давления газа и мазута автономны и используются не только при растопке котла, но и при розжиге "нового" топлива на работающем котле (при полной замене одного вида на другой или при переходе на смесь). В режиме перехода оператор отключает регуляторы расхода топлива и мощности и вводит в работу оба регулятора давления. Предварительно на регуляторе давления "нового" топлива устанавливается задание по давлению, соответствующее нагрузке котла. После этого на выбранных горелках последовательно гасится рабочее топливо с одновременным замещением его на топливо "новое". Таким образом в процессе замены одного топлива на другое нагрузка на котле может колебаться в некоторых пределах, определяемых расходом топлива на горелку. По завершении полного перехода регулятор давления отключается и вводятся в работу регуляторы расхода и мощности, а при переходе на смесь, как уже говорилось, управление топливом производится дистанционно оператором.

На котле расход воздуха не измеряется, хотя соответствующие расходомерные устройства (трубы Вентури) на воздуховодах установлены. Из-за сильных пульсаций в воздушном тракте при наладке регулятора РОВ пришлось отказаться от импульса по расходу, так как малая величина его полезного сигнала сопоставима с амплитудой неустранимых пульсаций. Регулятор работает по схеме "расход топлива — давление воздуха за РВП". Для обеспечения однозначности этой зависимости при изменении загрузки ДРГ, врезка напорных линий которых производится в подводящие воздуховоды к горелкам, на вход регулятора поступает также сигнал по сумме положений направляющих аппаратов ДРГ. Такая схема обеспечивает достаточную точность в поддержании требуемых избытков воздуха на котле при возмущениях со стороны ДРГ даже при неработающем корректирующем регуляторе по кислороду.

На котлах БКЗ-420 (Петрозаводская ТЭЦ), работающих на общую магистраль, регулятор топлива стабилизирует расход мазута с заданием от главного регулятора. На воздуховодах котла отсутствуют достаточной длины прямолинейные участки, пригодные для установки расходомерных устройств. Поэтому в схеме регулятора РОВ используется импульс по давлению воздуха в перемычке за РВП. Заданием на регулятор служит сигнал по расходу топлива.

Котел работает с переменным составом горелочных устройств. На номинальной нагрузке при сжигании мазута задействовано 8 горелок, при снижении нагрузки сначала отключаются две горелки, в дальнейшем еще одна. Существующая схема авторегулирования топлива и воздуха обеспечивает оптимальный процесс горения в диапазоне нагрузок котла 50—100% номинальной. В режимах изменения количества работающих горелок оба регулятора отключаются. Последнее обстоятельство, носящее вынужденный характер при данной схеме авторегулирования процесса горения, весьма негативно воспринимается оперативным персоналом и затрудняет эксплуатацию регуляторов.

Оценивая результаты обследования в целом, можно отметить некоторые общие закономерности, присущие эксплуатируемым системам регулирования, независимо от типа основного оборудования. Так, при растопке или переходе с одного вида топлива на другое используются (в тех случаях, где этот режим автоматизирован) регуляторы давления топлива. При этом все процедуры, связанные с обеспечением указанных операций (задание уставок, включение — отключение регуляторов, изменение структуры, подъем параметров, ограничения по допустимым давлениям перед горелками и т.д.), выполняются в основном персоналом. При регулировании нагрузки котла, как правило, используются регуляторы расхода топлива.

При автоматизации воздушного режима одинаково используются схемы как с импульсом по расходу воздуха, так и с импульсом по давлению. Корректирующий регулятор по кислороду не эксплуатируется.

2. ПРОБЛЕМЫ НАЛАДКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ НА ТЭС

Недостаточная гибкость и определенная ограниченность существующего на сегодняшний день в эксплуатации набора схемных решений по регулированию процесса горения определяются, с одной стороны, проблемами технологического характера, с другой — невозможностью или сложностью конструктивно-аппаратурной реализации отдельных элементов или функций управления. Следует отметить, что в настоящее время с появлением в энергетике микропроцессорных средств регулирования аппаратурные проблемы можно считать в значительной степени снятыми. Вероятно, в ближайшей перспективе любые структурные разработки в области автоматизации оборудования ТЭС не будут ограничиваться возможностью реализации даже на уже выпускающихся цифровых технических средствах. Однако далеко не все электростанции имеют в своем распоряжении микропроцессорные регуляторы или планируют модернизацию систем управления с заменой аналоговых технических средств — финансовое положение в отрасли хорошо известно.

Одна из серьезных проблем, препятствующая нормальному функционированию автоматики горения, связана с наличием на некоторых котлах мазутных форсунок без парового распыла. В этом случае при снижении или увеличении нагрузки котла происходит соответственно отключение или включение части горелок. Кроме того, сама процедура изменения количества работающих горелок сопровождается обязательным изменением нагрузки котла. Так, на котле БКЗ-420 при расходе пара 300 т/ч и давлении мазута перед горелками 28 кгс/см2 обеспечивается хороший распыл на 6 форсунках. Включение 2 дополнительных форсунок при стабилизированном расходе топлива вызывает понижение давления и неустойчивую работу горелочных устройств. Поэтому одновременно с включением дополнительных форсунок оператор увеличивает расход топлива (давление перед горелками), а следовательно и нагрузку котла. Поскольку регулятор топлива есть стабилизатор расхода мазута, а процесс изменения количества горелочных устройств — динамический, то использование автоматики не освобождает оператора от его обычных действий в этой ситуации. Наоборот, эти действия усложняются, так как главная задача при включении горелок — не допустить чрезмерного понижения давления топлива, что возможно только при наличии регулятора давления или соответствующих ограничениях в схеме регулятора расхода.

Одновременно регулятор РОВ, работающий по соотношению "давление воздуха — расход топлива", после переключения горелок без дополнительного вмешательства оператора будет обеспечивать или переизбыток воздуха, или неполноту сгорания топлива. Все это вынуждает операторов при включении — отключении горелок выводить из работы регуляторы топлива и воздуха.

Для снятия этой проблемы нужны новые схемные решения по автоматизации процесса горения котлов, работающих с переменным составом горелочных устройств. Решением будет также замена механических форсунок на паро-механические, что обеспечит работу котла во всем регулировочном диапазоне нагрузок без отключения горелок и, соответственно, автоматики.

При регулировании подачи топлива в котел, особенно в режимах розжига горелок, важно не допустить понижения давления топлива до уставки срабатывания защиты на останов котла. В практике наладки и эксплуатации регуляторы топлива нередко снабжаются устройствами, блокирующими действие регулятора на закрытие клапана при понижении давления до заданного значения. Эффективность работы таких блокировок невелика, так как устраняется лишь последствие первопричины, вызвавшей понижение давления, тогда как в большинстве случаев необходимо принимать меры встречного характера. Такими мерами могут быть: принудительное открытие клапана с целью быстрого восстановления давления, изменение структуры регулятора, способствующее его работе в сторону снятия первоначального возмущения и т.п. Выполнение подобных защитных мероприятий потребует специальной алгоритмической подготовки, а их реализация будет возможна только на базе микропроцессорных систем регулирования.

Характеристики направляющих аппаратов дымососов и дутьевых вентиляторов в большинстве случаев удовлетворяют требованиям автоматики. Серийно выпускаемая арматура для регулирования подачи топлива в котел за несколько последних десятилетий не претерпела существенных конструктивных изменений. На мазутных трубопроводах, как правило, устанавливаются по два клапана (основной и пусковой) поворотного типа.

Недостатком поворотных клапанов является нерегулируемый пропуск среды в закрытом положении, имеющий в процессе эксплуатации тенденцию к росту, что неблагоприятно сказывается на регулировании расхода, особенно при пусках. Профили проходных сечений таких клапанов, выполненные в виде круглых отверстий или прямоугольных окон в золотнике и гильзе, не обеспечивают требуемых (линейных) расходных характеристик. По этой причине наладочный и эксплуатационный персонал на электростанциях вынужден нередко заменять поворотные клапаны на шиберные. Профиль шиберного клапана предварительно рассчитывается и вытачивается в местной мастерской с конструктивной характеристикой, позволяющей реализовать прямолинейную расходную характеристику во всем диапазоне нагрузок котла, что обеспечивает возможность замены двух поворотных клапанов на один шиберный.

Регулирование расхода газа к котлу, так же как и расхода мазута, осуществляется в основном с помощью двух параллельно установленных поворотных заслонок, которым присущи следующие недостатки:

— круглая поворотная заслонка является полнопроходным регулирующим органом и в положении, близком к максимальному открытию, теряет свою дросселирующую способность и крутизну рабочей характеристики по сравнению с крутизной характеристики в начале открытия, которая, как правило, является чрезмерной;

— поворотная заслонка обладает неплотностью (начальным пропуском) в закрытом положении, достигающей значительных величин (около 10% максимального пропуска), что существенно затрудняет управление котлом в растопочном режиме.

Для обеспечения качественной работы регуляторов топлива на газе на некоторых электростанциях (например, Минская ТЭЦ-4) поворотные заслонки приходится заменять на клапаны конструкции Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ) Мосэнерго, выпускающего по индивидуальным заказам газовый регулирующий клапан, в конструкции которого устранены указанные выше недостатки, присущие заслоночным регулирующим органам.

Таким образом, проблемы, связанные с регулирующими органами на топливе, в принципе решаемы, но в каждом случае это решение носит индивидуальный характер и требует значительных трудозатрат.

Даже при решении стандартных типовых задач систем регулирования процесса горения, к каковым можно отнести стабилизацию расхода (давления) топлива и воздуха, важное значение имеет обеспечение надежного измерения регулируемых параметров. При реализации таких задач как автоматизация пусковых режимов, перевод с одного вида топлива на другой и других, влияние этого фактора увеличивается многократно. Под надежностью здесь понимается не только достоверность и стабильность показаний датчиков за длительный период эксплуатации, но и возможность их работы в широком диапазоне изменения параметров.

При использовании датчиков давления в структуре регуляторов процесса горения проблем не возникает. Современные датчики расхода (например, типа "Сапфир") устойчиво работают во всем диапазоне измеряемого перепада давлений. Однако проблемы возникают при формировании самого импульса по перепаду давлений. Наиболее распространенные в отечественной практике способы измерения расхода основаны на принципе дросселирования потока через сужающие устройства (диафрагму, сопло и т.д.). При малых значениях расхода достоверность измеряемого на таких устройствах перепада давлений резко падает, в силу чего использовать традиционные способы контроля в широких пределах измерения расхода вообще и топлива в частности не представляется возможным.

Существует достаточное количество проработок (в основном теоретического характера) в направлении решения данной проблемы. Предлагалось для формирования широкодиапазонного сигнала расхода в схеме регулятора топлива использовать импульс по давлению, скорректированный по количеству работающих горелок. Практической проверки этот способ еще не получил, однако нетрудно видеть, что для крупных котлов с большим количеством горелок его реализация значительно усложнит схему измерения. Кроме того, появляется новая проблема, связанная с тем, какой сигнал использовать для характеристики работающей горелки. Надежных и эффективно работающих серийных датчиков контроля пламени на сегодняшний день нет, а конечный выключатель положения "Открыто" задвижки подачи топлива в горелку не является объективным показателем того, что горелочное устройство в данный момент находится в работе.

Другие методы измерения малых расходов связаны с установкой расходомерных устройств малых перепадов давлений на обводных линиях подачи основного топлива к котлу. При снижении расхода топлива до значения, при котором основное измерительное устройство не обеспечивает достоверных показаний, подача топлива к котлу должна автоматически переключаться на байпасную линию меньшего диаметра с одновременным измерением расхода по этой линии. Такой способ не только технически сложен, но и сопряжен со значительными возмущениями в топливном тракте.

К сожалению, наиболее приемлемым решением вопроса в настоящее время является установка датчиков расхода топлива, изготовленных иностранными фирмами, принцип измерения которых не связан с дросселированием потока на сужающем устройстве. Подобный опыт, давший положительные результаты, в современной практике имеется (ТЭС "Насирия", Ирак).

Для регулятора РОВ вопрос измерения малых расходов не является актуальным, так как в растопочных режимах работы котла расход воздуха в топку принудительно поддерживается завышенным. Однако при регулировании подачи воздуха с импульсом от расходомерных устройств типа труба Вентури (диафрагмы на воздуховодах не устанавливаются в силу значительной безвозвратной потери напора) возникают другие проблемы, связанные с пульсациями в воздушном тракте. Незначительные по значению изменения перепада давлений на трубах Вентури при существенной амплитуде неподавляемых пульсаций снижают точность регулирования, что исключает возможность эксплуатации регулятора РОВ с импульсом по расходу, особенно на котлах, работающих с малыми избытками. Кроме того, не на всех котлах конструкцией воздуховодов предусматривается возможность установки труб Вентури. Как известно, для этих целей необходимы прямолинейные участки длиной не менее 5-6 диаметров воздуховода как до сужающего устройства, так и после него. Все это вынуждает вводить в схему регулятора подачи воздуха другие сигналы, косвенно характеризующие расход, в частности давление воздуха.

Статическая характеристика давления от нагрузки не является линейной, однако это обстоятельство может быть учтено путем введения в алгоритм регулирования специального элемента, способствующего линеаризации этой характеристики. Кроме того, ее кривизна существенна лишь при малых нагрузках, когда режимная автоматика, как правило, не работает, а в регулируемом диапазоне изменения расхода воздуха (например, 50—100% номинального) с достаточной для практики точностью может считаться линейной. Опыт наладки регуляторов РОВ с импульсом по давлению [1, 2] позволяет сделать вывод о том, что подобные схемы могут обеспечить высокую точность в поддержании требуемых избытков воздуха. Причем указанная точность может быть достигнута на уровне регулирования соотношения "топливо — воздух" без привлечения корректирующего регулятора по кислороду.

Что касается собственно корректирующего регулятора по кислороду, то проблема его использования на электростанциях имеет давнюю и практически неизменную историю. Методы измерения свободного кислорода в уходящих газах, применяемые на отечественных ТЭС, отличаются существенной инерционностью, а разработанные малоинерционные методы по ряду причин не нашли пока широкого применения в энергетике. Однако недостаточно благоприятные динамические характеристики импульса по кислороду не являются препятствием для включения корректирующего регулятора. Главная причина — в низкой надежности этих измерительных устройств, недостоверности показаний и необходимости в этой связи постоянного контроля за работой кислородомеров. Эти обстоятельства на сегодняшний день ограничивают возможность использования сигнала по кислороду не только в регуляторах, но и в схемах технологического контроля.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ГАЗОМАЗУТНЫХ КОТЛОВ

В практике наладки и эксплуатации систем автоматического регулирования процесса горения, а также в специальной литературе утвердилось мнение, что для котлов, сжигающих жидкое топливо и работающих в широком диапазоне изменения нагрузок, когда возникает необходимость отключения части работающих горелок, метод измерения расхода воздуха по давлению является неприемлемым. Однако, как было показано в предыдущих разделах настоящих рекомендаций, измерение давления воздуха во многих случаях оказывается единственной возможностью для организации автоматического регулирования подачи воздуха в котел.

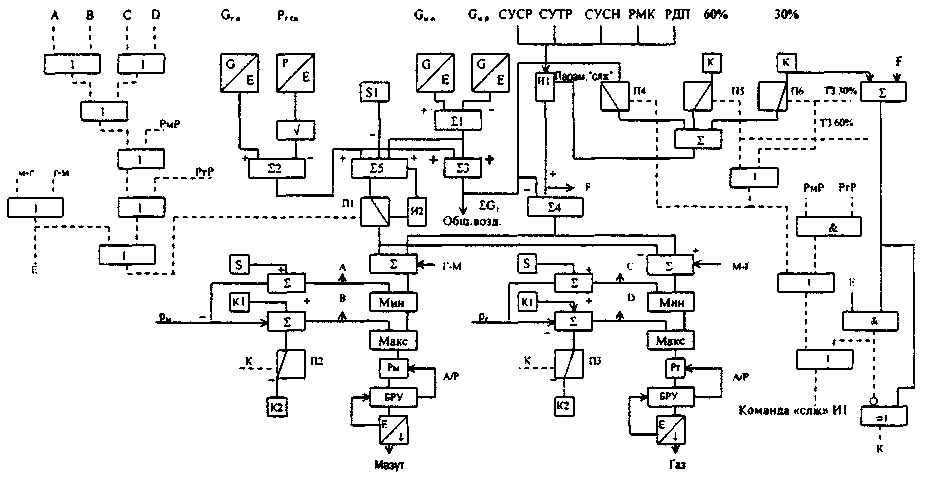

В этой связи на рис. 4 показана схема регулирования процесса горения котла, работающего с переменным составом горелочных устройств, при отсутствии измерения расхода воздуха. Схема ориентирована не только на котлы, сжигающие мазут в форсунках без парового распыла, где отключение отдельных форсунок при снижении нагрузки является необходимым условием работоспособности оборудования. Довольно часто такой режим наблюдается и на котлах, оборудованных паромеханическими форсунками, а также при сжигании газа. В этом случае подобный режим нельзя признать нормальным, так как проистекает он из причин несовершенства, разрегулировки или старения основного оборудования, а порой определенного консерватизма оперативного персонала и стремления сохранить повышенный запас устойчивости по горению (запас по давлению топлива перед горелками) на низкой нагрузке. Эти обстоятельства, однако, весьма серьезны и с ними приходится считаться.

В схеме рис. 4 регулятор РОВ поддерживает давление в перемычке за РВП в соответствии с заданием по давлению сжигаемого топлива. Соотношение этих давлений выбирается из режимной карты и является постоянным для данного типа котла, зависящим только от вида топлива и количества работающих горелок. Статические характеристики давления мазута и давления воздуха при переходе от 6 горелок к 8 (например, котел БКЗ-420) несколько смещаются, однако их крутизна примерно сохраняется. Это означает, что зависимость давления воздуха от давления топлива носит одинаковый характер при любом составе горелочных устройств. Следовательно, при включении или отключении горелок регулятор РОВ без дополнительной перенастройки установит давление перед горелками в соответствии с требованиями режима для данной нагрузки.

Рис. 4. Схема регулирования процесса горения котла, работающего с переменным

составом горелочных устройств

Регулятор топлива выполнен по каскадной схеме. Стабилизирующий контур поддерживает давление топлива за регулирующим клапаном согласно заданию, которое поступает от корректирующего регулятора по кислороду. Корректор поддерживает расход топлива пропорционально заданной нагрузке. Так как отключение — включение горелок является сильным возмущением по топливу для котлов и имеет небольшое количество горелочных устройств, стабилизация давления в подобных режимах весьма желательна. Особенно это относится к включению горелок, где сопровождающий этот процесс провал давления топлива может усугубиться параллельной работой регулятора расхода.

Таким образом в схеме формируется автоматическое задание регулятору давления топлива, которое определяется нагрузкой котла. При изменении количества работающих горелок для сохранения прежнего расхода топлива (нагрузки) регулятор перемещает клапан в новое положение. При этом перед горелками устанавливается такое давление, которое при новом составе горелочных устройств способно обеспечить первоначальный расход топлива в котел.

В свою очередь регулятор РОВ приводит в соответствие давление воздуха с новым установившимся давлением топлива. Этим будет восстановлен существовавший до переключения горелок расход воздуха, а следовательно, и соотношение "топливо — воздух".

В схеме рис. 4 отсутствуют элементы, способные вызвать запаздывание в работе регуляторов. Такие сигналы, как расход и давление, в динамическом отношении являются практически безынерционными. Корректирующий регулятор по кислороду в схеме не задействован. Отдельного разговора заслуживает импульс по положению направляющих аппаратов дымососов рециркуляции (УПрец — указатель положения направляющих аппаратов дымососов рециркуляции). Как отмечалось ранее, если врезка напорных линий дымососов выполнена в подводящие воздуховоды, то изменение степени рециркуляции дымовых газов при неработающем корректирующем регуляторе по кислороду может привести к нарушению соотношения "топливо — воздух". Например, при увеличении загрузки дымососов рециркуляции повысится давление воздуха перед горелками, что заставит регулятор РОВ уменьшить загрузку дутьевого вентилятора. В результате при неизменном расходе топлива подача воздуха в котел снизится.

Введение в схему регулятора РОВ сигнала, характеризующего подачу дымососов рециркуляции (в данном случае используется наиболее простой импульс по положению направляющих аппаратов), преследует цель сделать регулятор индифферентным к возмущению изменением загрузки дымососов. Статическая настройка в первом приближении выбирается из соображений уравновешивания на входе регулятора величины возмущения (УПрец) сигналом изменения давления воздуха, соответствующим этому возмущению. Реально эта процедура носит более сложный характер и подробно описана в [5].

Таким образом, на тех котлах, где по различным причинам невозможно прямое измерение расхода воздуха и где существует необходимость в изменении состава горелочных устройств, схема обеспечивает поддержание основных параметров и их соотношений, характеризующих топочный процесс как в стационарных, так и в нестационарных, динамических режимах. В последнем случае имеется в виду не только режим переключения горелок, где, как указывалось ранее, схема оперативно отрабатывает нанесенные возмущения и обеспечивает экономичность горения. Важно то, что эта процедура может выполняться одновременно с плановым изменением нагрузки, которое осуществляется от автоматического задатчика главного регулятора или регулятора мощности (если котел работает в блоке с турбиной). В этом случае при переключении горелок давление топлива и воздуха будет устанавливаться не на фиксированном значении, а в соответствии с планомерно изменяющимся заданием от корректирующего регулятора расхода топлива.

Это обстоятельство особенно существенно, так как алгоритмически совпадает с действиями оператора при дистанционном переключении горелок и неработающей автоматике горения. Дело в том, что оператор котла всегда стремится уйти (если это возможно по условиям поддержания заданной нагрузки) от режима работы с низким давлением топлива перед горелками. Так, при расходе пара 320 т/ч (котел БКЗ-420) и давлении мазута 34 кгс/см2 обеспечивается хороший распыл на 6 форсунках. Включение 2 дополнительных форсунок при стабилизированном расходе топлива вызывает резкое и глубокое понижение давления. Из-за опасения погасания факела в таком динамическом режиме оператор одновременно с включением дополнительных форсунок увеличивает расход топлива, а следовательно, и нагрузку котла.

Работа схемы рис. 4 в ситуации, описанной выше, происходит следующим образом.

После розжига двух дополнительных форсунок стабилизирующий контур регулятора топлива, стремясь удержать первоначальное давление, откроет топливный клапан, чем будет исключен динамический провал давления. По факту возросшего расхода топлива корректирующий регулятор уменьшит уставку подчиненному регулятору, что вызовет перемещение мазутного клапана в сторону прикрытия. Прикрытие клапана будет продолжаться до тех пор, пока расход топлива не установится на уровне, соответствующем заданию от главного регулятора. Если это задание в процессе подключения форсунок планово увеличится, то установившийся расход будет превышать исходный. Если же процесс изменения состава горелок происходит при фиксированной нагрузке, то новый расход будет равен первоначальному при новом положении мазутного клапана (это положение изменяется как реакция на изменение характеристики сети после включения двух форсунок). В любом случае давление топлива как функция заданного расхода при 8 работающих форсунках установится на уровне, соответствующем режимной карте котла.

В свою очередь, регулятор РОВ на протяжении всех операций с топливом, которые были описаны выше, будет поддерживать соотношение "топливо — воздух". При этом избыточность в подаче воздуха будет наблюдаться только в первый момент перед розжигом мазутных форсунок, когда открываются воздушные шиберы на горелках. По завершении переходных процессов давление воздуха будет установлено регулятором согласно статической настройке, т.е. в соответствии с режимной картой.

При снижении нагрузки котла после отключения двух мазутных форсунок соотношение "топливо — воздух" будет также кратковременно нарушено, но оно быстро восстановится благодаря работе регулятора РОВ после закрытия воздушных шиберов на отключаемых горелках. Регулятор топлива сначала начнет прикрывать клапан, но потом под воздействием корректора расхода переведет его в новое положение. Это положение клапана может несколько превышать первоначальную степень открытия, если в период изменения количества работающих форсунок разгрузка котла была приостановлена, а также может быть равно или меньше первоначального, если разгрузка котла продолжалась.

На рис. 5 показана структурная схема системы регулирования подачи воздуха для котлов, работающих в регулируемом диапазоне нагрузок без изменения состава горелочных устройств. От традиционной она отличается наличием сигнала по положению направляющих аппаратов ДРГ и более современной версией схемы синхронизации (известная и ранее параллельная синхронизация двух исполнительных механизмов с использованием двух ПД-преобразователей). При переводе в ручной режим управления направляющего аппарата любого ДВ схема синхронизации отключается от входов ПД-преобразователей и регулирование осуществляется одним оставшимся в работе направляющим аппаратом.

Вариант структурной схемы системы регулирования подачи топлива на котле, учитывающий и автоматически решающий комплекс задач (пуск котла из различных тепловых состояний, перевод с одного вида топлива на другой, учет технологических ограничений, раздельное и совместное сжигание топлива двух видов, аварийные разгрузки котла и т.д.), приведен на рис. 6.

Рис. 5. Структурная схема системы регулирования подачи воздуха

Рис. 6. Структурная схема системы управления подачи топлива

Регулирование подачи топлива в котел в растопочных и нормальных режимах его работы осуществляется всережимной системой регулирования подачи топлива, которая предназначена для автоматического поддержания требуемого расхода топлива в соответствии с заданием, формируемым либо вышестоящими системами, либо оператором. Она рассчитана на работу в режимах как раздельного сжигания газа и мазута, так и совместного сжигания этих двух видов топлива. Система регулирования выполняет также защитные функции, предотвращая понижение давления перед горелками любого из сжигаемых топлив ниже допустимого значения, а также позволяет вводить ограничение на допустимое максимальное значение расхода как газа, так и мазута. На начальных стадиях растопочного режима, на отдельных стадиях режима перехода со сжигания одного вида топлива на другой, а также при глубоких возмущениях система может выполнять функции стабилизации давления топлива перед горелками.

В нормальных режимах работы котла диапазон регулирования подачи топлива принят от 100 до 30% номинального. В соответствии с этим в режимах совместного сжигания двух видов топлива минимальный расход каждого из них составляет 15% полного номинального расхода.

Система может работать в составе двухуровневой структуры с входными воздействиями от вышестоящих регуляторов (мощности, главного регулятора и т.д.), а также автономно по командам оператора. Для этого в ней предусматривается определенный объем блокировок, обеспечивающих автоматическое выполнение отдельных вспомогательных операций по подготовке регуляторов системы к включению в работу. При этом все операции по переключениям технологической схемы и подключению воздействия соответствующих регуляторов к ИМ выполняются оператором.

В настоящее время накоплен достаточный опыт по перепрофилированию регулирующих клапанов шиберного типа (в частности, Чеховского завода энергетического машиностроения) для их использования в качестве всережимных регулирующих органов подачи мазута к котлу. Выпускаются и успешно эксплуатируются широкодиапазонные регулирующие клапаны на газе, так называемые шаровые клапаны (более подробно эти вопросы были рассмотрены в разделе 2). В соответствии с этим система ориентирована на возможность регулирования подачи каждого вида топлива во всех режимах работы котла одним регулирующим органом на подводе этого топлива к котлу.

Система регулирования подачи топлива (см. рис. 6) является внутренним стабилизирующим контуром системы программного изменения подачи топлива в растопочных режимах работы котла, а в режимах нормальной эксплуатации — внутренним контуром системы регулирования нагрузки блока. В режимах раздельного сжигания топлива она воздействует на один из двух регулирующих органов подачи газа или мазута в котел, а в режиме совместного сжигания двух видов топлива — на оба эти клапана через соответствующие регулирующие модули Рг и Рм. Система получает сигналы по расходу мазута перед котлом

и с обратным знаком сигнал по расходу мазута на рециркуляцию

и с обратным знаком сигнал по расходу мазута на рециркуляцию  , которые алгебраически суммируются в сумматоре 1. Сигнал по расходу газа на котел формируется в сумматоре 2 путем алгебраического суммирования сигнала по расходу газа перед котлом

, которые алгебраически суммируются в сумматоре 1. Сигнал по расходу газа на котел формируется в сумматоре 2 путем алгебраического суммирования сигнала по расходу газа перед котлом  и сигнала по расходу газа на пусковую газовую свечу в общем газопроводе перед котлом. Последний сигнал формируется путем извлечения квадратного корня из сигнала давления газа перед свечой

и сигнала по расходу газа на пусковую газовую свечу в общем газопроводе перед котлом. Последний сигнал формируется путем извлечения квадратного корня из сигнала давления газа перед свечой  . Сигналы по расходам жидкого и газообразного топлива суммируются в сумматоре 3, формирующем сигнал общего расхода топлива Gт на котел.

. Сигналы по расходам жидкого и газообразного топлива суммируются в сумматоре 3, формирующем сигнал общего расхода топлива Gт на котел.В сумматоре 4 этот сигнал сравнивается с сигналом задания, поступающим от интегратора И1, посредством которого сигнал задания может формироваться либо одной из вышестоящих систем, либо оператором с помощью блока ручного управления (БУ) любой из этих систем. Под вышестоящими системами понимаются программные устройства, используемые при пусках энергоблока:

— система управления стартовым расходом топлива (СУСР);

— система управления толчковым расходом топлива (СУТР);

— система управления скоростью нагружения (СУСН), или следующие регуляторы:

— регулятор мощности котла (РМК);

— регулятор давления пара (РДП) — главный регулятор.

Последние два регулятора являются составной частью двух вариантов системы регулирования мощности энергоблока, в первом из которых в качестве ведущего используется котел, а во втором — турбина.

Все перечисленные системы входят в состав блочного координирующего устройства, описание функций и схемное построение которого выходят за рамки настоящей работы. Каждая из этих систем подключается к интегратору И1 с помощью своего БУ в зависимости от режима работы энергоблока.

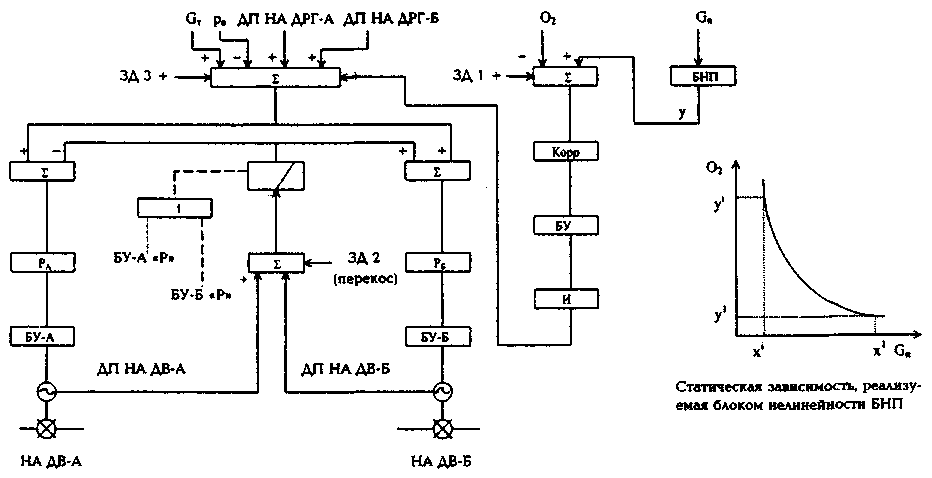

Сигнал разбаланса заданного и фактического общего расхода топлива на котел подается на сумматоры двух подсистем, формирующих регулирующее воздействие на каждый вид топлива. На эти сумматоры также подаются сигналы по разбалансу между расходами газообразного и жидкого топлива от сумматора 5 и по разбалансу давлений мазута и газа, формируемых в схеме переключений программ регулятора подачи топлива (рис. 7).

Первый из указанных сигналов (5) используется для синхронизации расходов жидкого и газообразного топлива при их совместном сжигании, второй — для выравнивания нагрузок горелок основного и подключаемого видов топлива в режиме перехода котла с одного вида топлива на другой.

Выходные сигналы указанных сумматоров в каждой из подсистем подаются через последовательно включенные модули выделения минимального и максимального сигналов на вход соответствующих регулирующих модулей Рг и Рм. На вторые входы модулей селективности подаются соответственно сигналы по разбалансам заданного максимального и фактического давления и заданного минимального и фактического давления соответствующего вида топлива. При достижении давлением газа или мазута заданного максимального или минимального значения модули селективности (Мин и Макс) подключаются на вход рг или Рм (вместо сигнала по разбалансу заданного и текущего расхода топлива от сумматора 4 сигнал по разбалансу давлений). При этом структура схемы меняется и подсистема, в которой возникло указанное ограничение, переходит на поддержание давления топлива на уровне, соответствующем заданному ограничению. При снятии ограничения структура подсистемы восстанавливается и она снова переходит на поддержание расхода топлива.

С помощью оперативного задатчика S каждой из подсистем может быть введено ограничение на максимальное значение расхода соответствующего вида топлива в режиме совместного сжигания.

Рис. 7. Схема переключений программ регулятора подачи топлива

Ограничение по минимальному давлению топлива в основных режимах работы котла устанавливается с помощью настроечных (неоперативных) задатчиков К1 и соответствует давлению перед горелками при расходе топлива через каждую из них на уровне 30% номинального. Введение такого ограничения позволяет регулятору подачи топлива наряду с основными выполнять и защитные функции, предотвращая понижение давления топлива ниже заданного предела (уставки задатчика К1). В растопочных режимах для обеспечения возможности более глубокого снижения расхода топлива при пусках блока из холодного и неостывшего состояния значение этого ограничения может снижаться путем подключения к соответствующим сумматорам, формирующим разбаланс между заданным предельно минимальным и фактическим давлением топлива для каждой из подсистем, сигнала дополнительного задатчика К2 с обратным знаком. Указанные задатчики в соответствующей подсистеме подключаются переключателями П2, П3 при наличии сигнала К.

Для реализации функции стабилизации давления любого из топлив при растопке нижнего яруса горелок предусматривается подключение на входной сумматор соответствующей подсистемы (от ППТ (см. рис. 7)) сигнала разности давлений нерабочего и растопочного топлива, т.е. фактически сигнала давления растопочного топлива с отрицательной полярностью. Одновременно обнуляется выход сумматора 4, формирующего разбаланс между заданным и фактическим расходами топлива, путем перевода интегратора И1 в режим "слежения" ("слж") за сигналом общего расхода топлива на котел. При этом на модуле (Мин) выделяется отрицательный сигнал по давлению топлива, а на модуле (Макс) — сигнал по разбалансу заданного минимального и фактического давления топлива, который и подается на вход модуля регулирования соответствующей подсистемы.

В предлагаемой схеме при совместном сжигании двух видов топлива и отсутствии ограничений на подачу любого из них изменение расхода каждого вида топлива по сигналу разбаланса на сумматоре 4 выполняется синхронно пропорционально нагрузке и теплотворной способности каждого вида топлива. Указанная синхронизация осуществляется с помощью сумматора 5, формирующего сигнал по разбалансу расходов газообразного и жидкого топлива, подаваемый в подсистемы, воздействующие на газообразное и жидкое топливо соответственно с обратным и прямым знаками. При отработке модулями регулирования Р сигнала сумматора 4 в режиме совместного сжигания газа и мазута и динамической разбежки между ними модуль 5 позволяет устранить эту разбежку и выровнять расходы газообразного и жидкого топлива. При этом диапазон задающего воздействия от интегратора И1 остается таким же, как в режиме раздельного сжигания, а коэффициент усиления системы возрастает в два раза. Это, однако, как показывает опыт наладки и эксплуатации, не может существенно повлиять на устойчивость такой малоинерционной системы, каковой является система подачи топлива в котел.

При возникновении ограничений по минимальному или максимальному давлению газа или мазута в режиме совместного сжигания (сигналы по этим признакам формируются дискретными преобразователями модулей селективности) предусматривается автоматическое отключение сигнала 5 от входных сумматоров каждой из двух подсистем переключателем П1 в соответствии с логической схемой рис. 6. При этом переключатель П1 подключает к входным сумматорам подсистем нулевой сигнал и приводит сумматор 5 в режим статической балансировки от интегратора И2 для возможности последующего безударного включения его в работу. Переключатель П1 срабатывает также при переводе одной из подсистем, участвующих в процессе совместного сжигания топлива двух видов, в режим ручного управления и при выполнении режима переход с одного вида топлива на другой. В режиме совместного сжигания предусмотрена возможность введения перекоса по расходам мазута и газа (без предварительного отключения работающих подсистем) с помощью оперативного задатчика S1, подключенного на вход сумматора 5. Среднее значение сигнала задатчика S1 компенсируется выходным сигналом интегратора И2. Понятно, что использование задатчика S1 не является обязательным. В частном случае для создания "перекоса" в режиме совместного сжигания достаточно отключить регуляторы, установить требуемое соотношение расходов газа и мазута и снова ввести систему в работу. При этом подключение 5 произойдет безударно благодаря его самобалансировке в отключенном состоянии.

При действии защит по переводу энергоблока или котла на сниженные нагрузки 60 и 30% номинальной интегратор И1 переводится в режим "слж", а в качестве отслеживаемого параметра к нему подключаются (переключателями П5 или П6) задатчики с уставкой, соответствующей 60 или 30%-ному расходу топлива. При этом от входа "слж" интегратора И1 переключателем П4 отключается сигнал суммарного расхода топлива, который при всех остальных условиях перевода И1 в режим "слж" являлся отслеживаемым параметром. Этими условиями являются вывод обеих подсистем газа и мазута из автоматического режима и выполнение растопочных операций при пуске котла на этапе розжига первого яруса горелок (переключатель ППТ в одном из двух рабочих положений и расход топлива меньше 30% номинального).

Формирование сигналов разности давлений топлива на подсистемы, регулирующих подачу газа и мазута, показано на рис. 7. Эти сигналы подключаются на вход соответствующей подсистемы в режиме перехода котла со сжигания одного вида топлива на другой, а также в период растопки перед розжигом первой горелки.

Для быстрой стабилизации режима на котле при отключении горелок одного вида топлива и соответственно подключении горелок другого вида топлива предусматривается выравнивание нагрузки (по тепловыделению) горелок подключаемого и рабочего видов топлива в момент перехода. Это достигается путем согласования давления подключаемого и рабочего видов топлива перед горелками. Для обеспечения согласования давлений мазута и газа в соответствии с их калорийностью сигналы по давлению газа рг и мазута рм пропускаются через модули умножения (х), на вторые входы которых подаются сигналы настроечных задатчиков К. С помощью этих задатчиков сигналы по давлению могут быть согласованы для обеспечения одинаковой тепловой нагрузки горелок на разных видах топлива.

На сумматоре 3 сигналы по давлениям рабочего и подключаемого топлива сравниваются, формируя разбаланс по давлениям газ — мазут и наоборот. Для того чтобы указанный разбаланс поступал только на подсистему, воздействующую на подачу подключаемого топлива, на выходе логической схемы рис. 7 установлены переключатели П5 и П6, которые также управляются логическими командами.

В режиме дистанционного управления регулирующими органами подачи топлива предусматривается перевод интегратора И1 в режим "слж", в результате выходной сигнал этого модуля отслеживает сигнал текущего расхода топлива, обеспечивая нулевой разбаланс на входе каждой из подсистем подачи топлива. При этом сигнал по разбалансу газа и мазута отключается, а сумматор 5 переводится в режим статической балансировки, обеспечивая возможность безударного включения схемы в режимах совместного сжигания двух видов топлива.

В заключение рассмотрим, каким образом изображенная на рис. 6 система регулирования адаптируется к режимам, которые в настоящее время нередко практикуются на эксплуатируемых котлах: произвольное соотношение количества горелок, сжигающих газ и мазут, фиксированный расход одного из видов топлива при использовании другого для регулирования нагрузки.

Нетрудно видеть, что реализация данных режимов является частным случаем работы схемы в режимах, упомянутых выше, и естественным образом вытекает из ее структуры, а именно:

— перевод котла на совместное сжигание производится при равенстве давлений рабочего и вводимого топлива и может завершиться при любом сочетании количества горелок газа и мазута. При этом на сумматоре 5 устанавливается соотношение достигнутых расходов, которое этим сумматором будет поддерживаться при дальнейшей работе схемы регулирования;

— чтобы вывести из режима регулирования нагрузки (при совместном сжигании) любой вид топлива (зафиксировать в режиме стабилизации давления) достаточно установить в одинаковые положения задатчики ограничения максимального и минимального давлений данного вида топлива (S и К1). После этого задающее воздействие по нагрузке будет проходить только на вход другого регулятора.

Заключение

1. Результаты обследования, а также опыт наладочных работ ОАО "Фирма ОРГРЭС" показывают, что в настоящее время работоспособные системы автоматического регулирования процесса горения на электростанциях решают в основном одну задачу — стабилизацию расходов (давлений) топлива и воздуха в ограниченном диапазоне изменения нагрузки котла.

2. Случаи использования регулятора мощности или главного регулятора как вышестоящей системы авторегулирования единичны и могут рассматриваться как исключение по отношению к общему уровню эксплуатации систем регулирования процесса горения.

3. Проблемы эксплуатации регуляторов процесса горения связаны с недостаточной гибкостью проектных решений в этой области, отсутствием широкодиапазонньгх средств измерения расходов топлива и серийно выпускаемой арматуры, удовлетворяющей требованиям автоматики, недостаточной еще скоростью проникновения в отрасль современных микропроцессорных средств регулирования.

4. Недостаточно эффективное использование автоматики горения можно также объяснить отсутствием жестких требований к работоспособности этих систем со стороны руководящего персонала энергопредприятий. В настоящее время в связи с появлением потребности в регулировании энергосистемных параметров (частоты сети) необходимость масштабного использования регуляторов процесса горения становится безусловной.

5. Для реализации широких функций регулирования подачи топлива и воздуха, а также в связи с внедрением АСУ ТП на электростанциях системы авторегулирования процесса горения должны решать комплекс задач: пуски оборудования из различных тепловых состояний, автоматизированный перевод котла со сжигания одного вида топлива на другой или на смесь, учет технологических ограничений, раздельно-совместное сжигание газа и мазута, аварийные разгрузки котла, поддержание малых избытков воздуха и т.д.

6. Приводимые в работе схемы автоматического регулирования процесса горения, основанные на опыте проведения наладочных работ ОАО "Фирма ОРГРЭС" на различных отечественных и зарубежных электростанциях, могут способствовать решению перечисленных выше задач.

Список использованной литературы

1. Оказание технической помощи при освоении автоматики энергоблока 250 МВт Минской ТЭЦ-4: Технический отчет. — М.: Союзтехэнерго, 1987.

2. Наладка и испытания системы автоматического регулирования процесса горения котла БКЗ-420 (ст. № 2) Петрозаводской ТЭЦ: Технический отчет. - М.: ОРГРЭС, 1993.

3. Разработка типовых технических решений по всережимной системе автоматического регулирования процесса горения газомазутных котлов, сжигающих два вида топлива: Технический отчет, - М.: ОРГРЭС, 1995.

4. Рекомендации по выполнению автоматической системы регулирования процесса горения газомазутных котлов, работающих с переменным составом горелочных устройств: Технический отчет. - М.: ОРГРЭС, 1998.

5. Подготовка технических предложений по системе регулирования подачи воздуха на котлах, оборудованных РВП, при работе с малыми избытками воздуха при наличии пульсаций в воздушном тракте: Технический отчет. — М.: ОРГРЭС, 1995.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Используемые в эксплуатации схемы регулирования процесса горения по результатам обследования электростанций

2. Проблемы наладки и эксплуатации систем регулирования процесса горения на ТЭС

3. Возможные варианты оптимизации систем регулирования процесса горения газомазутных котлов

Заключение

Список использованной литературы