Методология статистического анализа глобализации международной торговли развитых стран

| Вид материала | Автореферат |

- Методология статистического анализа глобализации международной торговли развитых стран, 716.57kb.

- Внешнеэкономическая деятельность развитых стран, 46.56kb.

- Программа по дисциплине Методология и практика маркетинга для слушателей 1 курса заочного, 114.5kb.

- Тема теории международной торговли, 497.93kb.

- Губернии Поволжья: опыт многомерного статистического анализа, 85.29kb.

- Теории международной торговли. Теория сравнительного преимущества, 520.9kb.

- Семинарских/ практических занятий Тема Статистическое наблюдение Методология организации, 113.64kb.

- Концепция международной научно-практической конференции «Развитие национального законодательства, 86.55kb.

- Значение таможенно-тарифного регулирования для развития современной международной торговли, 752.22kb.

- 82. Налоговая политика развитых стран, 28.81kb.

По четвертой группе проблем, связанных с методологией статистического анализа динамики международной торговли и прямых иностранных инвестиций, раскрыты особенности статистического анализа динамики международной торговли услугами; выявлено место, значение и тенденции торговли технологиями в информационном обществе; унифицирована методология анализа динамики экспорта и импорта с целью оценки конкурентоспособности отдельных стран; выявлено значение ПИИ для развития международной торговли; исследована динамика и структура ПИИ развитых стран; выявлены факторы, определяющие величину торгового оборота, приходящегося на душу населения.

Выявлена устойчивая положительная тенденция экспорта услуг стран-членов ЕС и ОЭСР (рост за период 1995-2008 гг. в 2,9 и 2,7 раза соответственно). Импорт услуг за это время возрос в 2,5 раза в странах ОЭСР, а в странах ЕС – в 2,7 раза. В целом страны ОЭСР приращивали импорт услуг ежегодно: от 7% в 1998 г. до 15% в 2008 г. Сальдо по торговле услугами стран ОЭСР было положительным и выросло за рассматриваемый период с 93,9 до 396,1 млрд. долл. США. В кризисном 2008 г. продолжался инерционный рост экспорта и импорта, а также увеличивалось сальдо по торговле услугами.

В условиях глобализации возрастает роль анализа платежного баланса по торговле технологиями, демонстрирующего особенности их распространения. Международная торговля технологиями включает четыре главные вида. К ним относятся:

- передача методов (через патенты и лицензии, раскрытие ноу-хау);

- продажа лицензий, проектов, торговых марок и образцов;

- оказание услуг с техническим содержанием, включая техническое, инженерное обучение и техническую помощь;

- проведение промышленных НИОКР.

С 1995 по 2005 г. ЕС преобразовал дефицит своего платежного баланса по торговле технологиями в профицит. Профицит США по торговле технологиями сократился. Начиная с 1980 г. сделки по новым технологиям образовали очень большой профицит Японии. Величина дефицита по платежам за технологии Ирландии объясняется широким присутствием иностранных филиалов (особенно фирм США и Великобритании), влиянием внутрифирменных сделок и трансфертным ценообразованием. Это свидетельствует о том, что технологическое развитие может быть достигнуто как путем поддержки НИОКР в стране, так и приобретением иностранных технологий.

Появление глобальных цепочек создания стоимости все больше распространяется на сферу услуг. Развитие технологий, стандартизация, рост инфраструктуры и снижающиеся затраты на передачу данных облегчили сорсинг услуг из-за границы. Например, высококвалифицированная работа по анализу и обработке информации, предоставлению исследовательских и консультационных услуг может быть выполнена через Интернет по электронной почте, а также посредством теле- и видеоконференц-связи. Уровень оффшоринга на рынке услуг намного ниже, чем в обрабатывающей промышленности.

Для выявления глобальной роли международной торговли в региональном развитии и роли внешней торговли в экономике страны автор применил систему аналитических показателей. Произведенный расчет соотношения стоимостных показателей экспорта и импорта (коэффициентов покрытия экспортом импорта) для стран-членов ОЭСР за период 1998-2008 гг. демонстрирует закономерности современного этапа развития мирового хозяйства и тенденции глобализации стран ОЭСР, выражающиеся в опережающем росте сектора услуг. Это проявилось в превышении экспорта услуг за пределы зоны ОЭСР над импортом услуг из стран с более низким уровнем экономического развития. Коэффициент покрытия по услугам возрос в изучаемом периоде со 109,3 до 117,5%. Для координации экспорта и импорта товаров этого региона ситуация обратная: коэффициент покрытия снизился с 97,9 до 90,5%. Во 2-м полугодии 2008 г. показатели международной торговли стали снижаться из-за разразившегося мирового экономического кризиса. Однако в целом за 2008 г. наблюдался их инерционный рост за счет положительной динамики в 1-м полугодии, хотя темпы прироста замедлились.

Для анализа тенденций международной торговли был использован коэффициент опережения, равный отношению темпа роста экспорта к темпу роста импорта. Динамика показателей международной торговли за период 1998-2008 гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика показателей международной торговли (в процентах)

| Показатель | Год | ||||

| 1998 | 2001 | 2004 | 2007 | 2008 | |

| Страны ОЭСР: Коэффициент покрытия (товары) | 97,9 | 92,6 | 92,1 | 91,1 | 90,5 |

| Коэффициент покрытия (услуги) | 109,3 | 106,4 | 109,7 | 115,4 | 117,5 |

| Коэффициент опережения (товары) | 98,9 | 100,6 | 99,5 | 101,8 | 99,4 |

| Коэффициент опережения (услуги) | 99,0 | 98,9 | 102,2 | 101,5 | 100,6 |

| Страны ЕС(27): Коэффициент опережения (товары) | 98,2 | 101,6 | 98,9 | 99,8 | 97,6 |

| Коэффициент опережения (услуги) | 98,1 | 100,1 | 102,1 | 101,4 | 100,1 |

Из данных таблицы 3 следует, что за изучаемый период интенсивность роста экспорта и импорта товаров стран-членов обеих организаций усиливалась (за исключением 2001 г.). При этом внешняя торговля росла несколько быстрее в странах-членах ЕС(27) за счет присоединения к Евросоюзу новых стран с невысоким уровнем экономического развития. Анализ соотношения динамики экспорта и импорта услуг выявляет тенденцию опережения роста экспорта над ростом импорта услуг стран-членов ЕС(27), начиная с 2001 г. (опережение на 0,6% в 2008 г.), а с 2003 г. – и для стран-членов ОЭСР (опережение на 0,1% в 2008 г.). Проведенный анализ показал, что на международном уровне более быстрыми темпами развивается сфера торговли услугами.

В статистике внешней торговли в международной практике для изучения динамики цен применяется в соответствии с рекомендациями Статистической комиссии ООН индекс средних цен (удельной стоимости), который рассчитывается на базе индекса Ласпейреса путем нескольких этапов агрегирования данных по всем группам товаров.

В работе выявлено, что определяющим фактором на современном этапе развития мировой торговли являются условия торговли. Для исследования предлагается использовать индекс условий торговли нетто (Terms of trade), который рассчитывается как отношение индекса средних цен экспорта к индексу средних цен импорта.

По методологии Статистической комиссии ООН этот индикатор выводится на основе индексов средних цен для групп товаров и отдельных стран. Индексы цен Пааше (UVIP) и Ласпейреса (UVIL) можно представить как:

;

;  ,

,где UVit и Qit – средняя цена и объем экспорта (импорта) i-й группы товаров в периоде t, а UViо и Qiо – соответствующие показатели базисного периода.

Индексы физического объема Ласпейреса ( QIL) и Пааше (QIP) любой n-й подгруппы товаров можно представить в виде:

;

;  ,

,где Qit = Σqnt , qin – индекс количества товаров n-й подгруппы, Wn – статистический вес n-й подгруппы товаров i-й группы в t-отчетном или о-базисном периоде.

Покупательная способность экспорта как косвенный показатель конкурентоспособности экономики страны исследуется с помощью индекса покупательной способности экспорта, равного произведению индекса условий торговли нетто и индекса физического объема экспорта.

В изучаемом периоде неблагоприятные условия торговли характерны для: Турции, Кореи, Швеции; США и Японии – начиная с 2005 г.; Германии – в 2006 и 2007 гг. Эти страны зависят от ввоза углеводородных ресурсов, цены на которые достигли пиковых значений в конце 2007 г. Повышательная динамика цен на эту группу товаров опережала рост цен на товары высокотехнологичных отраслей и другие готовые изделия. Нетто-экспортером топливно-энергетической группы товаров среди изучаемых стран является Норвегия. В 2008 г., несмотря на падение мировых цен на энергоносители, на каждые 100 стоимостных единиц, потраченных на импорт товаров, условный доход от экспорта Норвегии составлял 156 стоимостных единиц. Наиболее высокий рост покупательной способности экспорта характерен к концу изучаемого периода для Турции – 250%, Кореи – 160%, Германии – 158%. Низкий уровень этого индикатора имеют Япония, Италия, Швеция (соответственно 112, 111, 121%).

В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса в изучаемой совокупности стран, кроме Норвегии, наблюдалось ухудшение условий торговли и снижение покупательной способность экспорта. Данные за II квартал 2009 г. демонстрируют в основном улучшение условий торговли во всех рассматриваемых странах, кроме Норвегии, Нидерландов, Мексики и США. Тенденция снижения покупательной способности экспорта характерна для всех стран изучаемой группы, кроме Кореи.

Статистическое исследование потоков прямых иностранных инвестиций выявило объемы трансграничных инвестиций, обеспечивающих прямые, устойчивые, длительные связи между странами. Прямые иностранные инвестиции способствуют следующим позитивным изменениям в экономике:

- служат двигателем развития местного предпринимательства;

- повышают уровень конкурентоспособности как страны- инвестора, так и страны-реципиента инвестиций;

- являются важным источником капитала;

- способствуют передаче технологий и ноу-хау;

- оказывают влияние на развитие международной торговли, являясь главным инструментом ее стимулирования и индикатором степени глобализации отдельных стран.

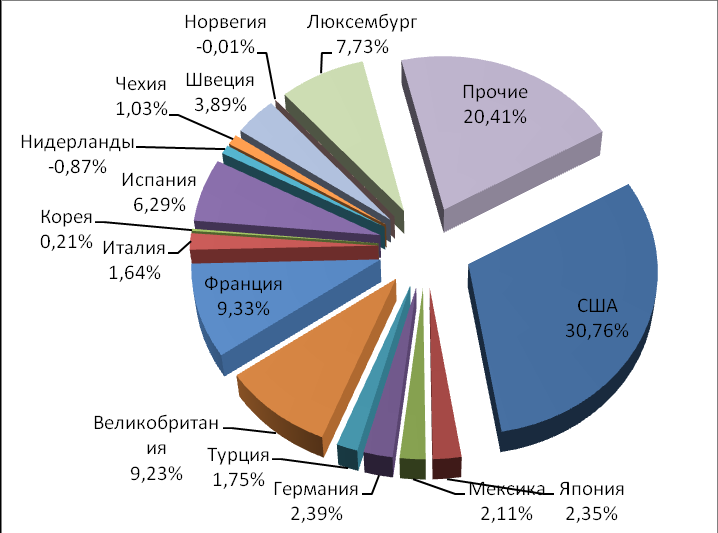

Рис. 5. Распределение некоторых стран по их доле в общем объеме притока ПИИ в страны-члены ОЭСР в 2008 г. (в %)

Из рис. 5 видно, что самым крупным реципиентом ПИИ в 2008 г. оставались США – 30,76% от общего объема притока ПИИ в страны-члены ОЭСР (в 1995 г. этот показатель составлял 26,91%). Далее по убыванию этого показателя располагаются: Франция – 9,33%, Великобритания – 9,23, Люксембург – 7,73, Германия – 2,39%. Снизилась доля Мексики, Германии, Швеции. В 2008 г. одним из признаков мирового экономического кризиса стало снижение общего объема притока ПИИ в страны-члены ОЭСР на 25,41% по сравнению с уровнем 2007 г. При этом сильно возросла доля США – с 17,35 до 30,76% на фоне абсолютного и относительного сокращения этого показателя в других странах-членах ОЭСР.

За изучаемый период произошел рост притока и оттока ПИИ – соответственно в 4,5 и 5,2 раза. Общая повышательная тенденция носит ярко выраженный колебательный характер. Однако размер вывезенных ПИИ странами-членами ОЭСР в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом снизился на 10,3%.

Таблица 4

Распределение некоторых стран по их доле в общем объеме накопленных вывезенных ПИИ из стран-членов ОЭСР (в процентах)

| | Год | | Год | ||

| 1995 | 2007 | 1995 | 2007 | ||

| Страны-члены ОЭСР – всего | 100 | 100 | Италия | 4,00 | 3,91 |

| в том числе: США | 33,33 | 25,96 | Корея | - | 0,56 |

| Япония | 8,98 | 4,08 | Испания | 1,38 | 4,44 |

| Мексика | - | 0,34 | Нидерланды | 6,50 | 6,60 |

| Германия | 8,78 | 9,39 | Чехия | 0,01 | 0,06 |

| Турция | - | 0,09 | Швеция | 2,75 | 2,46 |

| Великобритания | 11,48 | 13,85 | Норвегия | 0,85 | 1,08 |

| Франция | 7,70 | 9,72 | Люксембург | 0,18 | 0,55 |

Согласно данным таблицы 4, в 2007 г. основным «экспортером капитала» являлись США, которыми было вложено в другие страны 25,96% от всех запасов вывезенных ПИИ странами-членами ОЭСР (в 1995 г. этот показатель составлял 33,33%). Далее следуют Великобритания – 13,85%, Франция – 9,72%, Германия – 9,39%. Наблюдается появление на рынке новых экспортеров долгосрочных инвестиций, таких, как Мексика, Турция, Корея.

Главным реципиентом запасов ПИИ остаются США, хотя их доля в 2007 г. снизилась до 22,28% (33,7% в 1995 г.). Накопленные ПИИ эффективно способствуют экономическому росту США. Необходимо отметить существенный рост доли Германии (как и ее доли в мировом экспорте), Великобритании, Швеции в общем объеме накопленных ввезенных ПИИ в страны ОЭСР.

Торговый оборот на душу населения является основным показателем системы индикаторов глобализации торговли, демонстрируя интенсивность трансграничного движения товаров и торговли услугами. С помощью регрессионного анализа определены факторы, а также степень и характер их воздействия на величину торгового оборота товарами и услугами,

приходящуюся на душу населения страны в сопоставимых ценах по обменному курсу 2000 г., в долл. США. Исследования проводились по данным экономического развития 30 стран-членов ОЭСР за 2007 г. по следующим показателям: у – торговый оборот товарами и услугами на душу населения, долл. США; х1 – приток ПИИ, млн. долл. США; х2 – отток ПИИ, млн. долл. США; х3 – вывезенные накопленные ПИИ, на конец года, млн. долл. США; х4 – ввезенные накопленные ПИИ, на конец года, млн. долл. США; х5 – доля экспорта товаров и услуг в ВВП, в %; х6 – доля экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП, в %; х7 – сальдо баланса по торговле товарами, млрд. долл. США; х8 – сальдо баланса по торговле услугами, млрд. долл. США. Показатели х5 – х8 приведены в ценах и по обменному курсу 2000 г.

В результате применения пошагового алгоритма регрессионного анализа с включением переменных было получено уравнение регрессии:

(4,41) (-3,27) (4,63)

;

;  .

.Под уравнением регрессии представлены расчетные значения t-критерия, в соответствии с которым все коэффициенты при регрессорах являются значимыми, так как они превышают по модулю

при

при  и числе степеней свободы

и числе степеней свободы  . Предикторы, входящие в модель, определяют 75% дисперсии торгового оборота товарами и услугами на душу населения.

. Предикторы, входящие в модель, определяют 75% дисперсии торгового оборота товарами и услугами на душу населения.Анализ β-коэффициентов показал, что наибольшее влияние на у оказывает х2 – отток ПИИ (

). Остальные показатели влияют несколько слабее: х4 – ввезенные накопленные ПИИ (

). Остальные показатели влияют несколько слабее: х4 – ввезенные накопленные ПИИ ( ), х5 – доля экспорта товаров и услуг в ВВП (

), х5 – доля экспорта товаров и услуг в ВВП ( ). Фактические и рассчитанные по регрессионной модели значения торгового оборота товарами и услугами на душу населения (у) представлены на рис. 7.

). Фактические и рассчитанные по регрессионной модели значения торгового оборота товарами и услугами на душу населения (у) представлены на рис. 7.  Рис. 7. Фактические и рассчитанные по регрессионной модели значения торгового оборота товарами и услугами на душу населения по странам-членам ОЭСР

Рис. 7. Фактические и рассчитанные по регрессионной модели значения торгового оборота товарами и услугами на душу населения по странам-членам ОЭСРНа основании полученной модели можно также сделать вывод о том, что увеличение оттока ПИИ на 1 млн. долл. США увеличит торговый оборот товарами и услугами на душу населения в стране на 0,30 долл. США; увеличение ввезенных накопленных ПИИ на 1 млн. долл. США приведет к снижению товарооборота на душу населения на 0,04 долл. США; увеличение доли экспорта товаров и услуг в ВВП на 1% увеличит товарооборот на душу населения на 493,29 долл. США.

По пятой группе проблем, связанных с методологией анализа статистических индикаторов глобализации международной торговли развитых стран, унифицирована методология анализа динамики ВВП за счет роста физического объема и цен (индекса-дефлятора); проведено исследование и анализ развития макроэкономических показателей стран Еврозоны с целью исключения влияния инфляции; представлена методология анализа зависимости динамики торговой прибыли и убытка от изменения условий торговли как составляющей части валового внутреннего дохода; разработана методология анализа системы индикаторов глобализации международной торговли.

Динамика физического объема ВВП рассчитывается путем пересчета стоимости компонентов конечных расходов и импорта в постоянных ценах предыдущего или базисного года. При построении временных рядов значения базисного года умножают на индексы физического объема Ласпейреса и получают ряды, выраженные в постоянных ценах базисного периода. Данные, полученные экстраполяцией значений базисного года с помощью цепных индексов физического объема, не обладают свойством аддитивности. На рис.10 представлена динамика индекса физического объема ВВП стран ОЭСР, европейских стран ОЭСР, стран ЕС (15) и США, рассчитанного на базе 2000 г.

Рис.8. Индекс физического объема ВВП (2000 г. = 100; в %)

Из рис. 8 следует, что по сравнению с 2000 г. наибольший рост физического объема ВВП в 2007 г. демонстрируют США (119%), страны ОЭСР (118%), европейские страны ОЭСР (117%), страны ЕС(15) (116%).

В 2007 г. по сравнению с 1995 г. наибольший рост ВВП в неизменных ценах 2000 г. продемонстрировали Чехия (89%), Испания (89%), Люксембург (88%), Корея (87%), Турция (81%). Наименьшие значения этого индикатора характерны для Италии, Германии, Японии.

Среди показателей реального экономического роста и инфляции, относящихся к ВВП, предпочтение отдается цепному индексу Фишера или (в качестве альтернативы) цепным индексам Ласпейреса или Пааше.

Рис. 9 отражает динамику базисного индекса-дефлятора ВВП США, стран ОЭСР, европейских стран ОЭСР, стран ЕС(15) за период 1995-2007 гг.

Рис. 9. Индекс цен (дефлятор) ВВП (2000 г. = 100; в %)

Рис. 9 демонстрирует наиболее высокий уровень инфляции (до 126%) в европейских странах ОЭСР за счет стран с переходной экономикой, наименьший (117%) – в странах ЕС(15).

В условиях экономического кризиса различные показатели имеют высокую степень вариативности. ВВП стран ОЭСР в текущих ценах в квартальном исчислении стал неуклонно снижаться в III квартале 2008 г. (также, как и экспорт и импорт товаров и услуг). В 2008 г. этот показатель продемонстрировал инерционный рост (за счет интенсивной динамики в 1-м полугодии) и по сравнению с 2007 г. увеличился на 3,5%. На основании предварительных данных за 2008 г. можно произвести расчет индексов цен и физического объема, которые на базе 2000 г. составили соответственно 124,8 и 151,1%. Дезагрегированные данные ВВП в постоянных ценах особенно важны для аналитических целей макроэконометрического моделирования и прогнозирования.

На основе данных об экспорте товаров и услуг, импорте товаров и услуг и ВВП, измеренных в текущих и постоянных ценах 2000 г. с целью исключения влияния инфляции, произведен расчет уровня торговой глобализации и влияния фактора инфляции на этот показатель для стран Еврозоны за период 1996-2008 гг.

Каждая из переменных (ВВП, экспорт товаров и услуг, импорт товаров и услуг) показывала рост на протяжении всего рассматриваемого периода.

Динамика ВВП в текущих ценах наилучшим образом описывается следующим уравнением параболического тренда второго порядка:

(10,81) (5,10)

;

;  .

.Под уравнением тренда представлены расчетные значения t-критерия, в соответствии с которым все его коэффициенты являются значимыми. Согласно F-критерия (

), уравнение тренда значимо при

), уравнение тренда значимо при  . Коэффициент детерминации

. Коэффициент детерминации  показывает, что модель определяет 99,8% вариации ВВП в текущих ценах.

показывает, что модель определяет 99,8% вариации ВВП в текущих ценах. Модель ВВП в ценах 2000 г. обладает аналогичным свойством и определяет 98,8% вариации y.

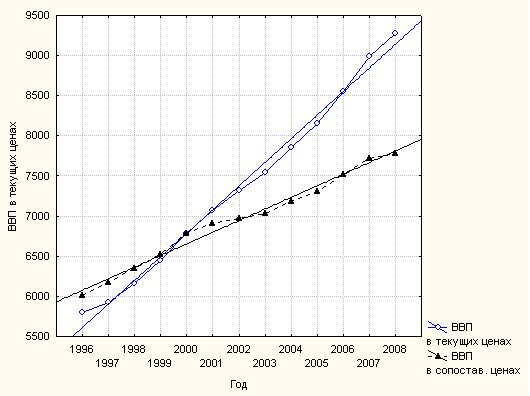

Фактические и рассчитанные по трендовым моделям значения ВВП в текущих и сопоставимых ценах представлены на рис. 10.

Рис. 10. Фактические и рассчитанные по трендовым моделям значения ВВП стран Еврозоны в текущих и сопоставимых ценах

Для оценки развития экспорта и импорта в сопоставимых ценах были построены линейные тренды. Модель определяет 98,4% экспорта и 98,1% импорта в текущих ценах.

Качество модели ВВП в сопоставимых ценах несколько хуже, чем в текущих ценах: наблюдаются существенные отклонения от линии тренда в 2000-2005 гг. и 2007 г. В соответствии с полученными уравнениями трендов в текущих и сопоставимых ценах ВВП стран Еврозоны в 2009 г. составил соответственно 9663604 млн. евро и 7892320 млн. евро. Их соотношение показывает, что уровень инфляции за период с 2000 по 2009 г. составил 22,4%. Рассмотренные выше показатели представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели развития стран Еврозоны в 2009 г.

(млн. евро)

| Показатель | Значение показателя |

| ВВП в текущих ценах | 9663604 |

| ВВП в сопоставимых ценах | 7892320 |

| Экспорт в сопоставимых ценах | 3673148 |

| Импорт в сопоставимых ценах | 3563063 |

| Индекс-дефлятор, в % | 22,4 |

| Доля экспорта в ВВП в сопоставимых ценах, в % | 46,5 |

Улучшение условий торговли позволяет резидентам приобретать больший объем товаров и услуг за счет доходов, обеспечиваемых данным уровнем отечественного производства. При изменении условий торговли может наблюдаться значительное расхождение между динамикой ВВП в постоянных ценах и реальным валовым внутренним доходом, что приводит к образованию торговой прибыли (убытка). Если импорт и экспорт значительны по отношению к ВВП, а ассортимент импортируемых и экспортируемых товаров и услуг достаточно сильно различается, то величина потенциальных торговых прибылей (убытков) может быть существенной.

Торговые прибыли (убытки) ( П) определяются как:

,

, где Э – экспорт в текущих ценах; И – импорт в текущих ценах; Px – индекс цен экспорта; Pm – индекс цен импорта; Р – индекс цен на основе какого-либо выбранного эталона. Величина индикатора зависит от индекса цен Р, посредством которого дефлятируется текущее сальдо торгового баланса.

Анализ динамики торговых прибылей в рассматриваемом периоде выявил, что из изучаемой совокупности стран Чехия, Франция и Италия имеют стабильный доход. Для остальных стран характерна колебательная динамика от торговых прибылей до убытков.

Для выявления тенденций глобализации международной торговли в работе систематизирована и дополнена группа индикаторов степени торговой глобализации развитых стран, предложена методология анализа их динамики в текущих и постоянных ценах, проведена их интерпретация. Систематизированную группу индикаторов составляют следующие показатели:

I1 = ((X+M)/ Y) × 100% – доля торгового оборота в ВВП, где X – стоимость экспорта; M – стоимость импорта; Y – ВВП. Индикатор отражает степень влияния внешней торговли на экономику страны, характеризует степень «открытости» экономики страны с точки зрения международной торговли;

I2 = (X/Y) × 100% – доля общего объема экспорта в ВВП. Индикатор позволяет провести анализ торговой ориентации внутренних производителей и степень их зависимости от иностранных рынков;

I3 = ((X-M)/Y) × 100% – доля сальдо по торговле товарами и услугами в ВВП. Индикатор определяет вклад внешнеэкономических связей страны в создание ее экономического потенциала. Это доля совокупного чистого экспорта в общем объеме расходов. Данный показатель не выявляет степень «открытости экономики», так как большие потоки экспорта и импорта могут быть компенсированы друг другом;

I4 = ((X-M) /(X+M)) × 100% – «нормализованный» торговый баланс (товары и услуги). Показатель характеризует состояние международных торговых сделок страны с «остальным миром», скорректированных в соответствии с собственным объемом торговли;

I5 = (M/D) х 100% = (M/(Y-X+M)) × 100% – степень «проникновения импорта» для удовлетворения внутреннего общего спроса, где D = Y-X+M – валовой внутренний спрос.

Индикатор выявляет уровень обеспечения национального спроса зарубежным предложением (импортом). Анализ динамики этого индикатора демонстрирует устойчивую тенденцию его роста в рассматриваемых странах. Низкий уровень «проникновения импорта» не обязательно обусловлен импортными барьерами. Он может быть следствием хорошо сбалансированного выпуска продукции (по отношению к внутреннему спросу) высококонкурентных фирм на внутреннем рынке, допускающих встречную иностранную конкуренцию. Высокий уровень «проникновения импорта» может свидетельствовать о слабой конкурентоспособности внутренних производителей, особенно при низком уровне экспорта.

В таблице 6 представлены расчетные значения индикаторов глобализации международной торговли по отдельным странам-членам ОЭСР, имеющим самые высокие и самые низкие их уровни в 2009 г.

Таблица 6

Значения индикаторов глобализации международной торговли стран-членов ОЭСР в 2009 г. (в процентах)

| № п/п (i) | Индикатор (Ij) | Высокий уровень | Низкий уровень | ||

| страна | значение | Страна | значение | ||

| 1 | Доля торгового оборота в ВВП (I1) | Люксембург Ирландия Бельгия | 288,5 164,3 143,2 | США* Япония* Греция | 30,4 34,9 47,4 |

| 2 | Доля общего объема экспорта в ВВП (I2) | Люксембург Ирландия Венгрия | 161,1 90,8 77,9 | США Япония Греция | 12,7 17,5 18,8 |

| 3 | Доля сальдо баланса по торговле товарами и услугами в ВВП (I3) | Люксембург Ирландия Норвегия | 33,8 17,2 14,7 | Греция США Португалия | -9,7 -4,9 -7,7 |

| 4 | «Нормализованный» торговый баланс (I4) | Норвегия Люксембург Ирландия | 21,2 11,7 10,5 | Греция США Португалия | -20,5 -16,0 -12,0 |

| 5 | Степень «проникновения импорта» (I5) | Люксембург Ирландия Венгрия | 192,0 89,0 76,0 | США Япония Турция | 16,8 17,0 24,0 |

*Данные по США и Японии за 2009 г. отсутствуют, поэтому использованы данные 2008 г.

В таблице 6 представлены как страны, которые, по данным за 2009 г., наиболее глобализированы с точки зрения международной торговли, так и страны с самой низкой степенью зависимости от мировых рынков товаров и услуг.

Выявлено следующее аналитическое значение предлагаемых статистических индикаторов глобализации торговли.

Значение индикатора I1 (доля торгового оборота в ВВП) показывает, что наим еньшая «открытость экономики» в 1995-2008 гг. наблюдается в Японии (рост с 17,1 до 34,9%) и США (рост с 20,4 до 30,4%). Эти страны имеют высокую емкость внутреннего рынка и диверсифицированное производство. Наибольший показатель зависимости от внешних рынков в 2009 г. продемонстрировали Люксембург – 288,5%, Ирландия – 164,3%, Бельгия – 143,2%. Экономика этих стран характеризуется высокой степенью интегрированности в мировое хозяйство.

Самое большое значение индикатора I2 (доля общего объема экспорта в ВВП) среди стран-членов ОЭСР у Люксембурга, оно возросло в изучаемом периоде со 106,4 до 161,1%, у Ирландии этот показатель достиг 90,8%, Венгрии – 77,9%, у Нидерландов - возрос с 59,4 до 77,0%, а у Бельгии и Чехии – с 51,0 до 77,0%. Самые низкие значения этого индикатора у США (рост с 11,0 до 12,7%) и Японии (рост с 9,2 до 17,5%), которые имеют большую емкость внутреннего рынка и являются ведущими мировыми экспортерами капитала.

Положительное значение индикатора I3 (доля сальдо по торговле товарами и услугами в ВВП) характерно для Люксембурга, Ирландии и Норвегии со значениями в 2009 г. соответственно +33,8, +17,2 и +14,7%. Традиционно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса сохраняется у США, Великобритании, Испании. В 2009 г. Греция, США, Португалия продемонстрировали показатели соответственно -9,7, -4,9, -7,7%.

По значениям индикатора I4 («нормализованный» торговый баланс) в работе не были обнаружены страны, которые можно отнести к «чистым» экспортерам или импортерам. Колебания этого индикатора в 1995-2009 гг. выявляют традиционных экспортеров: Норвегию (экспортер сырья), Люксембург (торговля услугами), а также Нидерланды и Германию. В 2009 г. максимальные значения этого показателя наблюдаются у Норвегии (21,2%), Люксембурга (11,7%), Ирландии (10,5%), отрицательные – у Греции, США, Португалии (соответственно -20,5%, -16,0%, -12,0%). Из группы стран-импортеров товаров и услуг не выходит и Испания.

Самый высокий уровень индикатора I5 (степень «проникновения импорта» товаров и услуг) до начала мирового кризиса приходился на маленькие страны с высокоинтегрированной экономикой, такие, как Люксембург, Бельгия, Ирландия, Венгрия и Чехия. Кризисный период 2008-2009 гг. выявил разнонаправленную динамику степени зависимости экономик отдельных стран от иностранного предложения. В 2009 г. самый высокий уровень «проникновения импорта» был зарегистрирован в Люксембурге – 192,0%, Ирландии – 89,0%, Венгрии – 76,0%, а самым низкий уровень характерен для США – 16,8%, Японии – 17,0%, Турции – 24%. Эти цифры также показывают, что уровень «проникновения импорта» соотносится с удельным весом экспорта в ВВП.

Отношение среднего объема экспорта и импорта к ВВП измеряет степень интеграции страны в мировую экономику. В 2007 г. этот показатель в странах-членах ОЭСР в среднем составил 19,4% по сравнению с 13,3% в 1995 г. Страны могут иметь одинаковый уровень этого соотношения, применяя при этом разную степень тарифных и нетарифных ограничений.

Проведенный автором анализ, основанный на значениях статистических показателей, выявил, что на протяжении изучаемого периода происходил неуклонный рост глобализации международной торговли стран ОЭСР, усиление их интеграции в мировое хозяйство и увеличение зависимости от экономики других стран. Финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., имеет беспрецедентные масштабы. Мировая торговля является самым быстрореагирующим явлением в мировой экономике. Размеры мирового и регионального экспорта и импорта товаров и услуг в квартальном исчислении стали неуклонно снижаться начиная с III квартала 2008 г. Степень глобализации международной торговли по всем вышеизложенным аспектам снизилась в 2009 г. по сравнению с пиковыми показателями 2007 г. А в 2008 г. наблюдалась разнонаправленная динамика: некоторые страны продемонстрировали инерционный рост этих индикаторов, уровень глобализации торговли отдельных стран, таких, как Австрия, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Испания, начал снижаться.

Несмотря на мировой финансовый кризис, факторами, свидетельствующими об усилении торговой глобализации, остаются:

- рост объемов торговли информационно-телекоммуникационным оборудованием, информационно-коммуникационными технологиями, промежуточными товарами;

- рост потоков и запасов прямых иностранных инвестиций;

- увеличение числа этапов производства в различных странах при создании конечной стоимости в рамках внутрифирменной и внутриотраслевой торговли (оффшоринг и аутсорсинг).