Эколого-геологическое картирование

| Вид материала | Документы |

- 1. Специализированное геологическое картирование соответствующего масштаба, 16.23kb.

- Структурная геология и геологическое картирование, 2415.37kb.

- Геологическое задание на выполнение работ по теме, 35.08kb.

- Региональные программы по решению эколого-экономических задач. Эколого-экономические, 68.04kb.

- Концепция «региона» в эколого-правовой доктрине и законодательной практике, 480.01kb.

- Реферат, 21.96kb.

- А. М. Короткий Основы эколого-географической экспертизы курс лекций, 2050.01kb.

- Анисимов А. П. Эколого-правовая ответственность: теоретические проблемы, 62.17kb.

- В решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию школьников,, 115.44kb.

- Комплекс эколого-биологической направленности «природаподмикроскопо м» москва, 2442.15kb.

3.3. Ландшафтная основа экологических карт

Необходимость использования ландшафтно-географической основы при экологическом картографировании очевидна и общепризнанна. Менее однозначен вопрос о роли этой основы в процессе исследования и на итоговой карте, что целесообразно разграничивать.

На комплексных экологических картах основное изобразительное средство — фоновая окраска — используется для показа ландшафтных характеристик: единиц физико-географического районирования, растительности. Антропогенное воздействие передается менее выразительными изобразительными средствами — оттенками цветов (балльные оценки преобразованности ландшафтов), контурными, линейными и внемасштабными знаками (распрост-

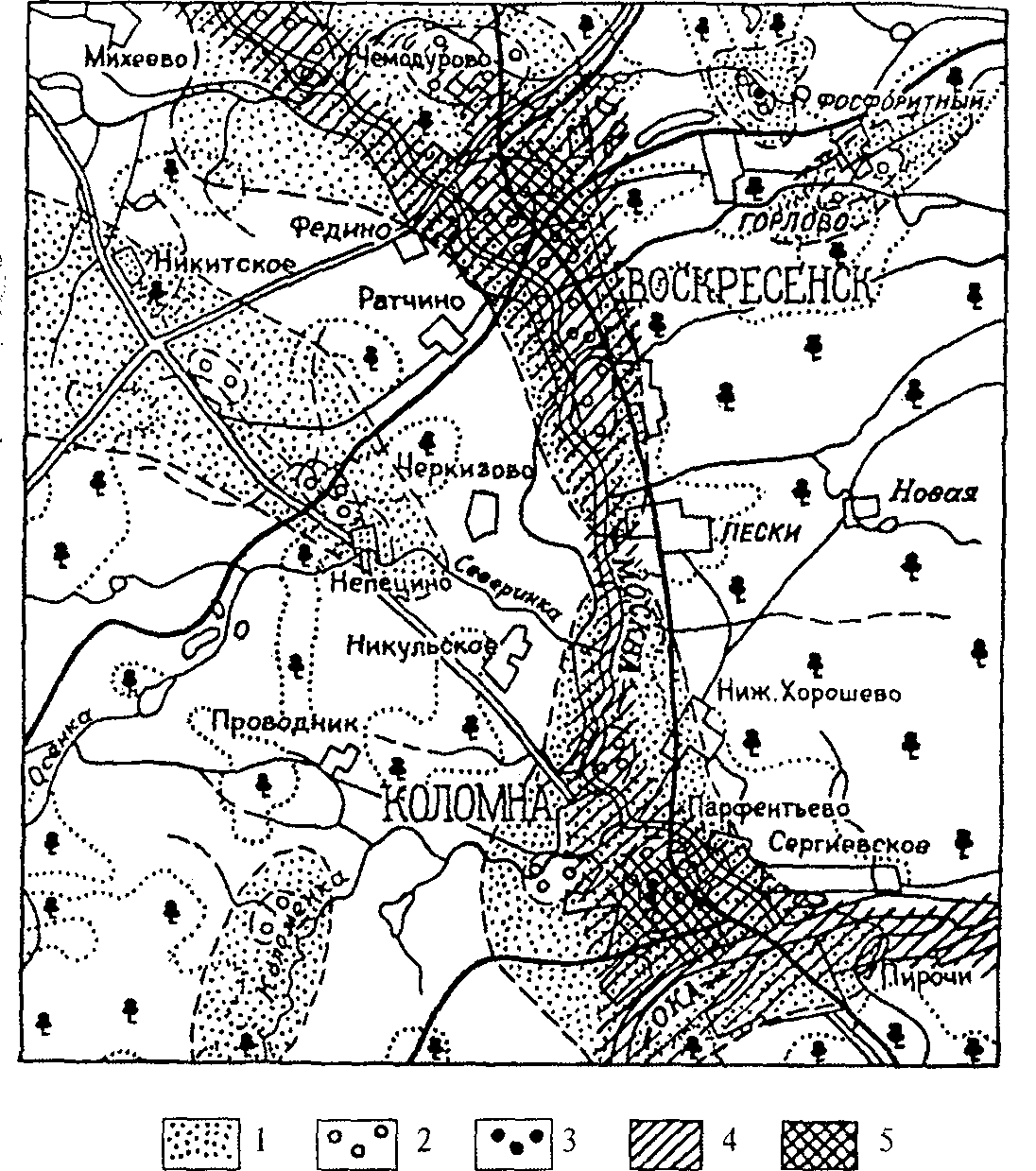

Рис. 11. Фрагмент Карты загрязнения природной среды Московской области [167] с ландшафтной основой, присутствующей в неявном виде:

1—3 — кратность суммарных превышений фоновых концентраций тяжелых металлов в почвах: I — 10-30; 2 — 30-100; 3 — 100-300; 4-5 — загрязнение почв диоксидами: 4 — значительное; 5 — большое

ранение отдельных поллютантов, обычно без количественных характеристик концентраций).

Если исходить из задачи показа геосистем как объектов антропогенного воздействия и локализации природоохранных мероприятий [135], то такое распределение изобразительных средств представляется не только оправданным, но едва ли не единственно возможным. Если же исходить из задачи картографирования загрязнения и других экологических проблем, то одинаковые уровни их проявления должны быть изображены одинаково, вне зависимости от ландшафтного облика территорий. Это предполагает иные приоритеты при распределении изобразительных средств. В этом случае следует использовать наиболее выразительное изобразительное средство для показа уровней загрязнения. Однако показ с помощью фоновой окраски уровней загрязненности территорий ограничивает возможности их ландшафтной характеристики использованием штриховых обозначений. Этими средствами могут быть переданы только главные черты современного растительного покрова: леса (зеленый крап), болота (традиционное обозначение топографических карт), сельскохозяйственные земли (отсутствие штриховых обозначений).

Использование ландшафтно-географической основы в экологическом картографировании двоякое:

- для территориальной привязки характеристик загрязненности;

- для пространственной интерпретации дискретных величин.

В первом случае элементы ландшафтной характеристики выполняют роль общегеографической основы тематической карты и потому закономерно сливаются с ней, присутствуя на карте в явном виде.

Во втором случае роль ландшафтной характеристики значительно сложнее. Характеристика техногенной нагрузки на карте всегда основывается на выборочных данных. Их репрезентативность зависит от того, является ли данная выборка случайной, систематической или районированной. Единицы ландшафтного районирования, различающиеся по условиям транспортировки, депонирования и деконцентрации поллютантов, являются теми пространственными ячейками, тщательный учет которых необходим как при размещении точек опробования, так и при интерполяции характеристик между ними.

Использование в процессе создания экологической карты детальной ландшафтной основы в качестве рабочего инструмента не означает необходимости ее подробного показа на итоговой карте, так как это привело бы к ее перегрузке. Элементы ландшафтов, которые оказывают влияние на экологическую обстановку, должны находить отражение в ее характеристиках. Если природные и техногенные ландшафты (поймы, террасы, склоны и водоразделы, залесенные и незалесенные, заболоченные и незаболоченные местности в естественных ландшафтах; селитебные, промышленные, транспортные и т.д. зоны в урбанизированных ландшафтах) отличаются друг от друга по условиям аккумуляции загрязнений и самоочищения от них, то они должны находить отражение в распределении уровней загрязнения. Границы участков с его разными уровнями во многих случаях совпадают с контурами ландшафтов и угодий. Поэтому на хорошо составленной карте, характеризующей загрязнение, детальная ландшафтная основа должна присутствовать в неявном виде, как контуры территорий с разными уровнями концентрации поллютантов.

3.4. Показатели экологического картографирования и их репрезентативность

Исследования природных объектов практически всегда имеют выборочный характер. Поэтому их результаты бывают корректны настолько, насколько удается обеспечить репрезентативность, т.е. отображение в выборке всех свойств полной совокупности [163]. Обеспечение репрезентативности включает в себя метрологические и методические аспекты.

Метрологические аспекты репрезентативности. Они касаются непосредственного получения показателей путем наблюдений и измерений. Наблюдения и измерения в интересах экологического картографирования, как и любые другие, должны отвечать классическим общенаучным требованиям: быть точными, сравнимыми и воспроизводимыми [115], что является предметом регламентации ГОСТов, методических руководств и иных нормативных документов. Вопросы регламентации измерений в наибольшей степени разработаны для контроля загрязнения атмосферы [46, 47, 92, 128, 129, 143], гидросферы [45] и систем водоснабжения [113], где строго закреплены методы отбора, анализа проб и представления результатов. В меньшей степени стандартизировано определение характеристик, относящихся к педосфере [44, 48, 94] и состоянию здоровья населения [26, 149]: методы отбора проб и получения количественных характеристик закреплены на уровне ГОСТов. Методы обработки данных и получения обобщающих характеристик разработаны теоретически и в значительных масштабах опробованы на практике, но не закреплены в государственных нормативных документах, и вследствие этого имеются различия в способах обработки и представления данных [85]. Не регламентированы находящиеся в стадии разработки методы определения показателей, относящихся к биосфере [56, 95], а также приемы межингредиентной и межкомпонентной интеграции (см. ниже).

Методические аспекты репрезентативности. Они касаются возможностей использования элементарных и интегрированных показателей в качестве характеристик степени трансформи-рованности геосистем. Сложность, синтетичность данного понятия исключает, по крайней мере в обозримой перспективе, детальную регламентацию этой составляющей репрезентативности. Значимость показателей экологической обстановки в принципе может быть экспериментально определена путем синхронного отслеживания геофизических, геохимических и биологических характеристик ландшафтов, путем дополнения выполняемых на стационарах детальных ландшафтно-динамических исследований [15, 86], определением концентраций возможно более широкого круга поллютантов в аэро-, фито-, морт-, педо- и гидромассах, в том числе по разным геогоризонтам, с последующей статистической обработкой результатов и анализом взаимосвязей. Альтернативой такому подходу может быть использование общенаучного принципа «черного ящика»: контроль входных (определение количеств поллютантов по компонентам среды) и выходных (продуктивность экосистем, состояние здоровья населения) параметров, а также связей между ними.

Методические аспекты репрезентативности включают в себя также выбор точки пространства и момента времени для проведения наблюдений и измерений. Цель выбора — обеспечение типичности результатов, поскольку «если практические выводы распространяются на площади, то научные привязаны к точке» [5, с. 167], причем данное положение может быть распространено и на время.

Для обеспечения пространственной составляющей репрезентативности показателей экологического картографирования большое значение имеет идея Ю. К. Ефремова [59] и Д. Л. Арманда [5] об очагировании ландшафтов, или о выделении в них ядер типичности. Данная идея вполне приложима не только к природным, но и к техногенным ландшафтам. Ядра типичности могут быть выделены и внутри городов, районов, микрорайонов и т.д., а также агро-ландшафтов.

Типичные точки желательно выбирать при проведении полевых маршрутов. В первом приближении типичность может быть оценена по внешним (физиономическим) особенностям ландшафта, однако для большей точности целесообразно рассматривать типичность по компонентам среды. При этом признаки типичности достаточно субъективны и регламентации не поддаются. Вполне очевидна предпочтительность определения показателей именно в ядрах типичности ландшафтов любого происхождения и ранга, с последующим распространением результатов на соответствующую территориальную единицу.

Временная составляющая репрезентативности изучена в меньшей степени. В практике организации мониторинга пока преобладает ориентация на стандартизированные моменты времени и «круглые» цифры интервалов опробования. Такая организация наблюдений сложилась исторически и сыграла большую роль в обеспечении сопоставимости результатов, но в настоящее время пришла в противоречие с достигнутым уровнем исследования динамики ландшафтов. Каждый процесс и явление в ландшафте характеризуются своей временной структурой, из чего складываются состояния природно-территориальных комплексов разной продолжительности [19], сказывающиеся в том числе и на устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействием и, следовательно, на характеристиках экологической обстановки. Поэтому определение характеристик динамичных геокомпонентов в стандартные сроки (если таковые установлены) целесообразно дополнять наблюдениями (измерениями, опробованием) в типичные моменты природных и производственных циклов. Однако на практике, к сожалению, в рамках существующей организации контроля загрязнения атмосферы [128] с отбором проб в стандартные сроки 7, 13, 19 или 1, 7, 13, 19 часов по местному времени остаются неохарактеризованными наиболее резко выраженные на автомагистралях утренние часы «пик». Более того, все указанные сроки приходятся на часы, когда большинство предприятий, работающих в одну смену, не функционируют.

Учет в сроках наблюдений ритмики природных процессов наиболее важен при изучении фоновых характеристик и динамики вещественно-энергетических потоков. Необходимость учета производственных циклов выходит на первый план при практическом картографировании, особенно в районах с высокой антропогенной нагрузкой.