Ильин В. В. История философии: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2003. Глава 3 античная философия

| Вид материала | Учебник |

СодержаниеПлатон (427-347 гг. до н. э.) Социальная философия Платона. |

- Ильин В. В. История философии: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2003. Глава 5 философия, 2207.82kb.

- Ильин В. В. История философии: Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2003. Глава 9 философия, 4371.7kb.

- Кармин А. С, Бернацкий Г. Г. Философия. Учебник для вузов. 2-е изд. — Спб.: Питер,, 1659.52kb.

- Бернацкий Г. Г. Философия. Учебник для вузов. 2-е изд, 1583.59kb.

- Источник (фрагмент – глава, 378.82kb.

- Литература по курсу "основы психотерапии", 100.53kb.

- В. Л. Бройдо 2-е изд. Спб. Питер 2004 703 с.;ил. Годин;В. В. Информационное обеспечение, 6.06kb.

- Литература: Акиамова М. К. Психолгическая диагностика. Учебник спб питер 2008 Анастази, 26.89kb.

- Д. Г. Управленческие решения в экономических системах: Учебник, 33.66kb.

- В. И. Вернадского В. В. Буряк Античная философия Учебник, 2560.19kb.

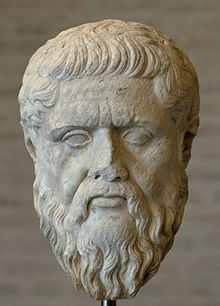

Платон

Платон (427-347 гг. до н. э.) родился в Афинах. Его настоящее имя — Аристокл (Платон — это прозвище, которое ему дал Сократ: «платос» — полнота, широта, просторность; прозвищем он обязан своему мощному телосложению). Отец его имел своим предком последнего иаря Афин, принад-лежавшего к роду законодателя Солона. Платон сначала был учеником Кратила (последователя Гераклита), затем — Сократа (встретился с ним в возрасте примерно двадцати лет. Рассказывают, что Платон нес на конкурс сочиненные им трагедии, встретил Сократа и после спора с ним сжег свои трагедии. Известно также, что впоследствии Платон осуждал поэзию). Вначале Платон хотел, чтобы занятия философией подготовили его к политической жизни. Но когда он включился в политическую деятельность (в 404-403 гг. до н. э. два его родственника вошли в олигархи-ческое правительство), то быстро разочаровался в ней, наблюдая интриги и насилие, практикуемое правительством. После смерти Сократа совершил ряд путешествий, в том числе в Южную Италию и Сицилию, где общался с пифагорейцами.

В 397 г. до н. э. основывает в Афинах свою школу — Академию (в гимнасии, расположенном в парке, разбитом в честь героя Академа). В Академию стремились прийти много молодых людей.

Платон два раза был в Сицилии по приглашению тирана Дионисия Младшего, который хотел иметь при дворе философа, чтобы укрепить себя в познаниях. Но фактически Платон попадает в плен, и ему с трудом удается спастись. В 360 г. до н. э. Платон возвратился в Афины и трудился в Академии до своей смерти.

Платон — первый из античных философов, почти все сочинения которого дошли до нас. Однако уже в античную эпоху была поставлена проблема подлинности и хронологии сочинений Платона, а в XIX в. н. э. эта проблема вызвала к жизни так называемый платоновский вопрос: является ли Платон автором всех этих сочинений. Не все дошедшие до нас диалоги считаются подлинными.

В основе философии Платона лежит противопоставление чувственно воспринимаемого и бестелесного миров, явления и сущности. Наиболее показательным это противопоставление делается при попытке дать характеристику прекрасному. С одной стороны, существуют прекрасные вещи (прекрасный конь, прекрасная лира, прекрасная девушка и т. п.), а с другой — в отличие от изменчивых и преходящих прекрасных вещей — существует истинно прекрасное, идея прекрасного. Человек, достигший истинного знания, «увидит нечто удивительно прекрасное по природе, ...нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает».

Прекрасное как таковое «все, к чему бы оно ни присоединялось, делает прекрасным, — и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание». Развивая эту идею, Платон говорит, что каждому классу вещей чувственного мира соответствует некая вечная причина, делающая вещь относящейся именно к этому классу; это — подлинная сущность вещи, т. е. идея.

Идеи образуют целый мир, заключающий в себе идеи эстетических и моральных ценностей, идеи различных телесных образований, идеи математических фигур и т. д. Эти идеи никем и ничем не порождены и неизменны. Идеи бестелесны. Местопребывание идей — какие-то «наднебесные места», к которым не могут быть в строгом смысле приложимы определения пространства, времени и числа.

Мир идей — иерархически организованная система. На вершине ее находится идея блага. Благо наделяет предметы «способностью существовать», оно «непредполагаемое», «начало всяческих». Все вещи стремятся достичь блага; к благу стремятся все живые существа, всякая душа, для которой обла-дать благом — счастье. Рядом с идеей блага находятся идеи истинности и красоты. Далее в этой иерар-хии располагаются идеи бытия, покоя, движения, тождественности; на следующем уровне находятся идеи равенства, неравенства, сходства, непохожести и т. д.

Кроме мира идей и мира вещей Платон говорит о материи. Сам термин «материя» (hyle) в антич-ной философии впервые был введен именно Платоном. Материя, по Платону, — лишенный качеств субстрат, из которого могут быть образованы любые тела, подобно тому как из золота можно отлить имеющие разнообразную форму изделия. Мир идей есть мужское, или активное, начало, материя — начало женское, пассивное, а мир чувственно воспринимаемых вещей — детище обоих.

В дополнение к сказанному Платон вводит еще одно понятие — мировую душу. Она объемлет мир идей и мир вещей, связывает их. «Душа правит всем, что есть на небе, на земле и на море, с по-мощью своих собственных движений, названия которым следующие: желание, усмотрение, забота, совет, правильное и ложные мнение, радость и страдание, отвага и страх, любовь и ненависть. Правит она с помощью всех родственных этим и первоначальных движений, которые, в свою очередь, вызыва-ют вторичные движения тел и ведут все к росту либо к уничтожению, к слиянию либо к расщеплению и к сопровождающему все это теплу и холоду, тяжести и легкости, жесткости и мягкости, белизне или черному цвету, к кислоте или сладости. Пользуясь всем этим, душа, восприняв к тому же поистине вечно божественный ум, пестует все и ведет к истине и блаженству».

Наконец, Платон вводит понятие бога, Демиурга. Демиург с помощью мировой души создал космос. Создавая его, Демиург взирал на некий первообраз, причем «очевидно, что первообраз был вечным; ведь космос — прекраснейшая из возникших вещей». Создание космоса описывается следую-щим образом: из бесфигурной, находящейся в хаотичном движении материи Демиург сформировал четыре первоосновы — огонь, воду, воздух, землю, из них создал небо и землю, затем «путем вращения округлил космос до состояния сферы».

Бог-демиург у Платона — творец космоса как гармоничного, соразмерного вещественного мира и творец живых существ и даже богов. «Все вещи являли состояние полной неупорядоченности, и только бог привел каждую их них к согласию самой собой и со всеми другими вещами во всех отноше-ниях, в каких только они могли быть причастны соотносительности и соразмерности... Бог впервые все это упорядочил, а затем составил из этого нашу Вселенную — единое живое существо, заключающее в себе все остальные живые существа, как смертные, так и бессмертные. При этом божественных существ создал сам Демиург, а порождение смертных он доверил тем, кого сам породил».

Рассматривая соотношение мира идей и мира вещей, Платон говорит, что мир идей пребывает в вечности, вне категорий «было» или «будет». Мир чувственный существует во времени. Время рождено «одновременно с небесами», т. е. одновременно с возникновением космоса. Время — «движущееся подобие вечности», просвет понятия «есть» сквозь понятия «было» и «будет».

Соотношение идей и вещей у Платона дается в трех вариантах: подражание, причастность и присутствие. При этом, однако, возникают некоторые трудности — идея или определенным образом раздроблена в вещах, или она существует и в вещах и сама по себе, но тогда получается, что идея уже не едина, как это вначале предполагалось.

Платон дополняет противопоставление идей и вещей противопоставлением души и тела в человеке. Тело смертно, душа бессмертна. Тело создано из частиц огня, земли, воды и воздуха, душа создана из души космоса. Души вечны, количество их не уменьшается и не увеличивается.

Душа находится в теле, как в могиле. Смерть тела — это жизнь, ибо душа освобождается от неволи. Тело — корень всех зол, источник нездоровых страстей, неприязни, невежества и безумия. Поэтому истинный философ желает смерти тела; «бегство от тела» и «бегство от мира» — средство соединения души с миром идей.

Человек на земле — странник, земная жизнь для него — некоторое испытание. Истинная жизнь начинается по ту сторону земного мира. При этом участь души трояка:

- если прожитая жизнь была праведной, ее ждет награда (жизнь на сказочных островах Блаженных);

- неправедно прожитая жизнь осуждает душу на вечное наказание в Тартаре;

- если прожитая жизнь была отчасти справедлива, а несправедливости исправлялись, душу ждет временное наказание.

Душа, по Платону, состоит из трех частей: разумная (она помещается в голове), страстная (в сердце) и вожделеющая (в печени). Говоря о душе, Платон подчеркивает: «Из трех вещей, о которых заботится каждый человек, забота об имуществе по справедливости занимает лишь третье, то есть последнее, место, забота о теле — среднее, на первом же месте стоит забота о душе».

В гносеологии Платон различает чувственность, «правильное мнение» и знание. На основе чувственного познания возникает мнение (вера в существование вещей и утверждение их сущест-вования, их подобия). Но чувства ввиду их несовершенства могут нас обманывать, поэтому мнения могут быть ложными. Однако существует и правильное мнение. Оно занимает промежуточную позицию между чувственностью и знанием. Правильное мнение правомерно. Например, политики достаточно успешно управляют городами, основываясь не на знании, а на правильном мнении. Мнение может быть правдоподобным и полезным, но оно не несет в себе гарантии собственной истинности.

Выше мнения стоит знание. Знание основывается на общих понятиях. Различие между знанием и мнением Платон иллюстрирует следующим образом: знает тот, кто может созерцать истину (например, тот, кто созерцает само прекрасное), а мнением обладает тот, кто любит прекрасные цвета, звуки, образы, но не видит природу самого прекрасного. Или же мнением обладает тот, кто видит отдельные проявления справедливости, но самой справедливости не видит.

Знание образуется на основе чувственности и правильного мнения. «Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано» («Менон»).

Интеллект человека складывается из рассудка (использование ума для понимания чувственных вещей) и мышления (это деятельность ума, свободная от примеси чувственности, непосредственно созерцающая идеи).

Платон рассматривает математические предметы и математические отношения как особый вид бытия и особый предмет знания. Математические предметы родственны и вещам, и идеям. Они, как и идеи, неизменны, природа их не зависит от отдельных предметов, представляющих их в чувственном мире. Например, природа треугольника не зависит от того, какой частный треугольник мы станем рассматривать. В познании математическим предметам определяется «срединное» место между чувствен-ностью и мышлением. В результате получается следующее соотношение: идеи познаются только мышлением, математические предметы — посредством рассудка, вещи — посредством чувственности (мнения).

Д

Человек в пешере — аллего-рия места человека в мире и специфики познания.

ля характеристики места человека в мире и специфики познания (а также возможностей познания) Платон предлагает ставшую наменитой аллегорию человека в пещере. «Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется ши-рокий просвет. С малых лет у них на ногах и шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол... Представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанных из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат... Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо них предметов... Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше... Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражение в воде людей и различных предметов, а уж потом — на самые вещи». В этой аллегории узники сначала имеют дело с чувственностью, но от нее возможен переход к познанию идей.

Природа человеческой души родственна природе идей. Бессмертная душа находилась в мире идей до того, как она приняла телесную оболочку. Созерцая идеи, душа питается ими и предается радости. Воплотясь в телесную оболочку, душа сохраняет знание об идеях, хотя в человеке это знание затемняется земными чувственными впечатлениями. С другой стороны, до воплощения в тело душа «сверху смотрела на то, что мы называем теперь существующим». Поэтому она имеет знание и о вещах.

Платон утверждает, что источником истинного знания являются воспоминания (анамнезис) бессмертной человеческой души о том, что душа некогда знала. Для истинного познания нужно отре-шиться от чувственных ощущений и, погрузившись в глубины своей души, постараться, чтобы она вспомнила то, что знала раньше.

Но чтобы извлечь из души находящиеся в ней и позабытые знания, необходимо побудить душу к размышлению. Это может сделать такое впечатление или такая мысль, которые заключают в себе противоречие. «Диалектика» — метод сопоставления противоречащих тезисов — помогает достичь истины. Платон замечает: «Без смешного нельзя познать серьезного; и вообще противоположное познается с помощью противоположного, если только человек хочет быть разумным».

У Платона диалектика не ограничивается сопоставлением противоположностей. Он характери-зует диалектику и как умение спрашивать и отвечать, и как способность «различать все по родам». Диалектиком будет тот, «кому доступно доказательство сущности каждой вещи».

Истинное знание — это знание идей. В общественной жизни есть такие области, в которых затемняется истина. К ним в первую очередь относится искусство. Платон дает искусству негативную оценку. Оно не только не раскрывает истины, но и скрывает ее. Дело в том, что искусство — имитация чувственного, а чувственное — копия идей; следовательно, искусство — это копия, воспроизводящая копию; оно вдвойне удалено от истины. Предоставленное самому себе, искусство становится фальшью. Оно не улучшает природу человека, а портит ее, поскольку оно лжет. Чтобы спастись от лжи, искусство должно проверять себя философией, устремленной к истине.

Риторика также есть фальсификация истины; она — угодничество, лесть, подхалимаж, произ-водство пустых уверений и иллюзорных верований. Риторики спекулируют на худших сторонах людей — их легковерии и непостоянстве. Риторика должна быть заменена «истинной политикой», совпадаю-щей с философией.

Люди неправильно понимают любовь. То, что они называют любовью, — лишь частица истинной любви. Платон говорит о «лестнице любви»:

- низшая ступень ее — любовь физическая, желание владеть красивым телом и породить в нем другое тело;

- вторая ступень — влюбленная очарованность не телом, но душой;

- на вершине лестницы — желание достичь идеи прекрасного как абсолюта. Достичь этой ступени опять-таки можно только с помощью философии.

Социальная философия Платона.

В философии Платона важное место занимали его взгляды на общество и государство. Платон считал, что общество прошлого было совершенно. Он говорит, что боги, как пастухи, управляли жизнью людей, было достаточно всего для жизни, отсутствовали войны, разбои и раздоры, людей объединяли узы дружбы и другие добродетели. Впоследствии ситуация радикально изменилась. Боги предоставили людям возможность самостоятельной жизни, возникло разделение труда. При этом Платон полагает, что люди от природы имели определенные задатки: одни к земледелию, другие — к ткачеству и т. д. Главным двигателем поведения людей стали материальные заботы. Общество раздели-лось на богатых и бедных. Возникло государство.

Тимократия, олигархия, демократия, тирания — исторические формы государства. Платон выделяет первую историческую форму государства — тимократию; при этой форме государства власть основывается на господстве честолюбцев. Сначала при тимократии сохранялись черты прошлого совершенного строя (общие трапезы, занятия гимнастикой и т. п.). Но постепенно некоторые люди начал втайне собирать и хранить золото и серебро, и в обществе появилось стремление к роскоши. Произошел переход к олигархии — господству богатых над беднымы; при такой форме государства у власти находится богатое меньшинство, бедное большинство не участвует в управлении государством. В олигархии конечная цель — богатство. «Ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем кроме наживы, погубило олигархию».

Третья форма государства — демократия — правление народа, большинства Платон — против-ник афинской демократии, и в этом он оппонирует Эмпедоклу, Еврипиду, Демокриту, Геродоту и другим приверженцам демократических убеждений. «Демократия осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию».

Платон видит в демократии только темные стороны. Граждане демократического государства «густой толпой заседают в народных собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-нибудь общих сходках и с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя меру и в том и в другом». Сторонники демократического строя одобряют в юношах «наглость, разнузданность, распутство и бесстыдство, увенчивая их венками и прославляя в смягченных выражениях: наглость они будут называть просвещенностью, разнуздан-ность — свободою, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством». В демократическом обществе высшим благом считается свобода. Но это приводит к тому, что «граждан, послушных властям, там смешивают с грязью», не почитают родителей, «учитель боится учеников и заискивает перед ними, ученики ни во что не ставят своих учителей и наставников». Люди перестают считаться с закона-ми. И это приводит к переходу к четвертой форме государства — тирании.

«Чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства оборачивается не чем иным, как чрезвычайным рабством». Тирания — власть одного над всеми. Тиран вырастает из демократии, как ставленник народа. «Он тот, кто подымает восстание против обладающих собствен-ностью». «В первое время он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утвержд-ает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите». Тиран дает народу почувствовать потребность в вожде. Затем он начинает уничтожать своих противников и инакомыслящих, «пока не останется у него ни друзей, ни врагов, от которых можно было бы ожидать какой-нибудь пользы».

Всем этим дурным формам политического устройства Платон противопоставляет проект наилуч-шего государства. Основной принцип идеального государства - справедливость. Государство должно охранять и защищать людей от врагов, осуществлять достаточное снабжение всех членов общества необходимыми для них материальными благами, руководить их духовной деятельностью и творчеством.

Платон проводит следующую аналогию: подобно тому как в душе есть три части, в государстве должно быть три класса граждан. Разумной части души, добродетель которой в мудрости, должно соответствовать сословие правителей; яростной, волевой части, добродетель которой в мужестве, — сословие воинов-стражей; низменной, вожделеющей части души — сословие землевладельцев и ремесленников, торговцев. В государстве каждый должен «заниматься своим делом и не вмешиваться в другие — это есть справедливость». Подобно тому, как в душе должны гармонично сочетаться три начала: разумное, волевое и вожделеющее, в государстве совершенного типа три класса его граждан должны составлять гармоническое целое под руководством наиболее разумного класса. В низшем классе должна преобладать умеренность, в среднем — мужество, в высшем — мудрость.

Низший класс включает прежде всего работников, производящих средства пропитания, а также строителей, изготовителей одежды и работников, производящих для всех орудия труда. Чтобы иметь продукты, которых нет в данном государстве, нужно производить излишки своих продуктов для внешней торговли. Для обмена продуктами внутри и вне государства необходим рынок и деньги, а следовательно, и торговцы, посредники, скупщики и т. п. Наконец, нужны определенные работники, продающие свои услуги за плату. Заметим, что о рабах не говорится, хотя они и подразумеваются как условие для деятельности свободных граждан. Низший класс не нуждается в особенном образовании, так как ремеслам научаются на практике. Задача низшего класса — умножать богатство, заботиться о материальных нуждах общества.

Значительно больше внимания в своей концепции Платон уделяет классу воинов («стражей»). Это объясняется тем, что существует постоянная угроза государству. «То, что большинство людей называют миром, есть только имя, на деле же от природы существует непримиримая война между всеми государствами». А в таком случае в государстве должно быть сильное военное сословие.

Платон предлагает ряд мероприятий, касающихся образования, экономики, религии применитель-но к сословию воинов. Предлагаемый цикл обучения состоит из двух частей: «музыки» и «гимнастики». «Обучение надо давать, так сказать, двоякое: тело следует обучать гимнастическому искусству, а душу — для развития ее добродетели — мусическому. То, что относится к гимнастичес-кому искусству, в свою очередь, подразделяется на два вида: во-первых, это пляска, во-вторых, — борьба». Большое внимание уделяется физической подготовке. Тренировка тела должна развивать силу и выносливость. Платон дает ряд советов относительно питания; в частности, он не рекомендует давать молодежи острую пищу. Люди, воспитанные в духе концепции Платона, не будут нуждаться во врачах.

«Музыка» в понимании Платона — это все то, что входит в область влияния муз, то, что обычно называется культурой. Воспитание должно развивать такие качества, как серьезность, следование внешним приличиям и мужество. На начальном этапе молодежь нужно обучать грамоте, игре на кифаре, счету. Платон говорит, что должна существовать строгая цензура над литературой, которую могла бы читать молодежь, и над музыкой, которую ей позволялось бы слушать. Чтение произведений Гомера и Гесиода, например, недопустимо, так как они изображают богов, которые время от времени плохо себя ведут, что непедагогично; молодежь следует учить, что зло никогда не исходит от богов, бог — творец лишь хорошего. Нельзя читать рассказы, в которых дурные люди счастливы, а хорошие — несчастливы; моральное влияние таких рассказов могло бы оказаться гибельным для восприимчивых умов. Нужно запретить музыку, которая выражает печаль. «Поэт не должен творить ничего вопреки обычаям государства, вопреки справедливости, красоте и благу».

Платон также считает, что нет ничего более гибельного для государства, чем предоставление молодым людям свободы переходить от одной формы к другой (и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях), колебаться в своих мнениях то в одну, то в другую сторону, стремиться ко всяким новшествам и почитать их изобретателей. При этом происходит порча нравов и все древние установления начинают презираться и забываться, что недопустимо.

Воины не имеют частной собственности. Нужно «устроить их жизнь и жилища примерно вот таким образом: прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в этом нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количества припасов должно хватать стражам на год, но без излишка». Если бы у стражей появились собственные земля, дома, деньги, то они неизбежно из защитников граждан превратились бы в их врагов и государство неизбежно устремилось бы к гибели.

Стражи живут в небольших домах, как в лагере (расположенном так, чтобы было легко отражать нападение неприятелей и возвращать к повиновению протестующих против установленного порядка). Питаются они в общих столовых. Распорядок жизни воинов призван оградить их от губительного влияния собственности и денег.

Воинами могут быть и женщины. Для защитника принадлежность к мужскому или женскому полу так же не имеет значения, как и то, какой сапожник — плешивый или кудрявый — шьет сапоги. Лучшие жены для мужей-стражей — женщины-стражи.

Все принадлежащее стражам должно быть общим, включая женщин и детей. Семьи у воинов нет. Как только женщины рожают детей, младенцев отбирают у матерей и передают на усмотрение правите-лей, которые лучших из новорожденных направляют к кормилицам, а худших обрекают на гибель в скрытом месте. Впоследствии матери допускаются к кормлению младенцев, но они не знают, какие дети рождены ими, а какие — другими женщинами. Все стражи-мужчины считаются отцами всех детей, а все женщины — общими женами всех стражей.

В концепции Платона общность жен и детей играет важную роль. Осуществление ее означает достижение высшей формы единства в государстве. Общность жен и детей в классе охранителей госу-дарства завершает общность имущества и поэтому является основой блага для государства.

Отсутствие раздоров внутри класса воинов сделает невозможным раздоры и внутри класса работников и восстание их против обоих высших классов. Платон говорит, что воины (стражи) должны помогать правителям, как собаки помогают пастухам, пасти «стадо» тружеников. Но воины не должны при этом превращаться в волков, нападающих на овец.

Идеальным государством Платона руководят немногие. Правителями могут стать лица, способ-ные хорошо управлять государством и прошедшие предварительную подготовку. Воспитание правите-лей предполагает освоение философии в сочетании с практическими занятиями. Для того чтобы стать правителем, нужно пройти «длинную дорогу», что может продолжаться до 50 лет. После определенного воспитания правителями могут стать и воины. Платон пишет: «Пока в государствах не будут царство-вать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать, и это не сольется воедино — государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди, — а их много, — которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор... государствам не избавиться от зол».

Платон говорит, что «есть два вида государственного устройства: один — где над всем стоят правители, другой — где и правителям предписаны законы». Платон высоко оценивает законодатель-ство, установленное мудрыми правителями. Но в то же время, если при хороших законах в государстве будут непригодные правители, это принесет государству величайший ущерб. И Платон снова и снова повторяет, что правители должны быть добродетельными и мудрыми.

Отметим еще один интересный мотив в концепции государства. Платон говорит, что ложь должна быть исключительным правом правителей, так же как право давать лекарство является исключительным правом врача. В связи с этим людям нужно внушить следующий миф. «Хотя все члены государства братья..., но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди —в земледельцев и разных ремесленников». Если у правителей появятся дети с примесью меди или железа, их следует включить в класс ремесленников и земледельцев; если у последних будут дети с примесью золота или серебра, их нужно переводить в сословие правителей или стражей. Первое поколение людей в это не поверит, но этот миф можно внушить их сыновьям и позднейшим потомкам.

Платон — противник материализма и атеизма. Он призывает к наказанию атеистов вплоть до смертной казни. Религия утверждается как основа морали и опора государства.

В 388 г. до н. э. Платон основал Академию (В «Древнюю Академию» входили ученики Платона: Спевсипп, Ксенократ, Полемон, Крантор). При этом Платон стремился сформировать на основе знаний людей нового типа, способных обновить государство. В основе программы Академии было убеждение, что знания облагораживают людей, а через них — общество и государство. Платон сам читал лекции, среди его слушателей были астрономы, математики, медики. После смерти Платона, начиная со Спевсиппа (внука Платона), возглавлявшего Академию в 347-338 гг. до н. э., началось снижение теоре-тического уровня преподавания в Академии. При Ксенократе (управлял Академией в 339-314 гг. до н. э.) произошла схематизация философии: было выделено три блока — «физика», «этика» и «диалекти-ка». Эта схема сохранилась до конца существования Академии.