Открытие америки и «южного моря»

| Вид материала | Документы |

- Программа проведения IX окружной августовской конференции работников образования Южного, 51.33kb.

- Предотвращение загрязнения нефтью с судов при плавании в особых районах, 73.46kb.

- Преимущества косметических продуктов Мертвого моря, 2014.54kb.

- Тесты и задания для проверки: Найдите черты сходства и различия в географическом положении, 197.95kb.

- Страны Латинской Америки в мировой экономике; Страны Латинской Америки в системе вто;, 67.73kb.

- Пять дней на "каледонии", 240.65kb.

- Страсть Латинской Америки!, 27.13kb.

- Конвенция о защите черного моря от загрязнения (Бухарест, 21 апреля 1992 г.) Преамбула, 660.73kb.

- Программа развития Южного федерального университета на 2011 2021, 5431.21kb.

- Программа страхования заемщиков ОАО банк «открытие», 579.98kb.

Азия

Вплоть до середины XIX в. Центральная Азия1 изображалась на картах по древним и средневековым китайским источникам. Это были нередко хорошие для своего времени карты, но они давали все же лишь приблизительное представление о сложных горных системах, занимающих .значительную часть территории Центральной Азии. Горы на китайских нартах изображались «холмиками», разбросанными по всей Центральной Азии. Местами там,

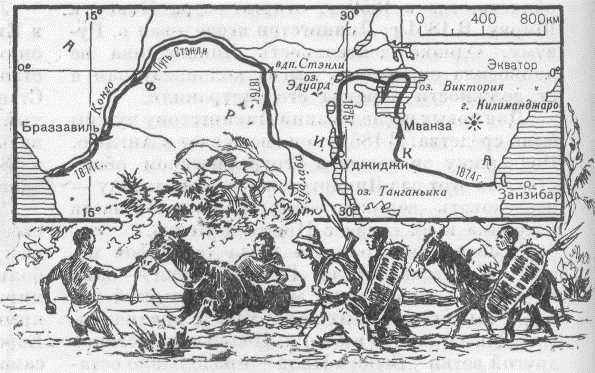

Маршрут путешествия Г. Стэнли.

где проходят горные цепи, эти «холмики» сближены. Было много неточностей в изображении рек и озер, а часть их вообще отсутствовала на картах.

Все имевшиеся к середине XIX в. европейские, в том числе и русские, карты Центральной Азии — показывают во внутренней части материка многочисленные несуществующие горные хребты, реки, озера. Некоторые из них были нанесены на карты по рассказу Марко Поло, путешествовавшего в Китай еще в XIII в. (см. стр. 289); Ведь его книга «История чудес мира» была переведена на многие европейские языки. Даже на карте горных цепей и вулканов Центральной Азии знаменитого немецкого географа А. Гумбольдта были ошибки. Некоторые выводы Гумбольдта в его книге «Центральная Азия», например, о существовании вулканов в Центральной Азия оказались неверными.

Создание достоверной карты Центральной Азии неразрывно связано с организацией в Петербурге Русского географического общества. Необходимость такого научного центра ясно видели передовые представители русской науки и культуры, возглавляемые автором знаменитого «Толкового словаря живого русского языка» Владимиром Ивановичем Далем. В организации Общества приняли участие крупнейшие ученые — академики Э. X. Ленц, К. И. Бэр и такие прославленные мореплаватели, как И. Ф. Крузенштерн, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Ф. П. Литке.

19 сентября 1845 г. на квартире Даля состоялось собрание учредителей Общества, избравшее 51 действительного члена. Вице-председателем единодушно был утвержден Ф. П. Литке.

1 Границы ее следующие: на севере западе — государственная граница СССР, на востоке — хребет Большой Хинган, на юге — Великая китайская стена до г. Ланьчжоу и подножие хребта Куньлунь.

332

Председателем Географического общества до Октябрьской революции был член царской фамилии, а фактически им руководил избираемый вице-председатель. Литке заслужил огромный авторитет не только своими знаменитыми плаваниями, Но и активной научной деятельностью в Академии наук.

Литке руководил Обществом свыше 20 лет, оставив лишь на время пост вице-председателя в связи с Крымской войной. В это время он был назначен главным командиром и военным губернатором Кронштадтского порта. Организованная под его руководством оборона заставила английский флот отказаться от всяких посягательств на Петербург и балтийские владения России. За эти боевые заслуги Литке получил чин полного адмирала. В 1857 г. Литке вернулся к руководству Обществом. В 1864 г. он стал одновременно и президентом Академии наук и во многом способствовал ее успешной деятельности.

Географическое общество за первую четверть века своей работы достигло огромных успехов в исследованиях. В этом немалая заслуга Литке, отдававшего Обществу все свои знания и опыт. Он поддерживал смелые предложения путешественников и привлекал к исследованиям людей с передовыми взглядами. Так, он не побоялся нареканий царского двора и привлек к работе в Сибирский отдел Общества политических ссыльных, участников польского восстания 1863 г. И. Д. Черского, В. И. Дыбовского, В. Годлевского, А. Л. Чекановского. Эти выдающиеся исследователи впоследствии при содействии Литке получили амнистию. Доброжелательное отношение к людям было характерной чертой замечательного ученого и мореплавателя. Еще перед началом своего кругосветного плавания на «Сенявине» в 1826—1829 гг. Литке, собрав в кают-компании офицеров, сказал им: «Я полагаю, что мы можем обойтись без применения рукоприкладства и телесных наказаний. Как просвещенные начальники, вы всегда найдете в каждом отдельном случае для провинившихся культурные меры воздействия, кои, несомненно, принесут больше пользы, нежели грубое и унижающее человека Наказание». Чтобы оценить значение этих слов, надо вспомнить, что они были сказаны в эпоху царствования Николая I, когда палочная дисциплина и телесные наказания были обычным явлением.

В возрасте 75 лет Литке уже не мог одновременно руководить Академией наук и Географическим обществом. Пост вице-председателя Общества он передал Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому, с именем которого связаны наиболее блистательные страницы истории русских географических открытий второй половины XIX в.

Семенов-Тян-Шанский окончил Петербургский университет и в 1849 г. был избран в члены Географического общества. Ему поручили перевести на русский язык труд известного немецкого географа Карла Риттера «Землеведение Азии». Это сочинение обобщало все имевшиеся в то время сведения об Азии. Молодой ученый увидел существенные пробелы этого добросовестного, но чисто кабинетного труда. Он стал мечтать об экспедиции в Тянь-Шань. «Притягивали меня к себе горы, которых я, изучивши географию вполне в теории, не видал в своей жизни»,— вспоминал он впоследствии. Чтобы подготовиться практически к исследованиям гор, ученый путешествует в Альпах, затем по Италии, где 17 раз подни-

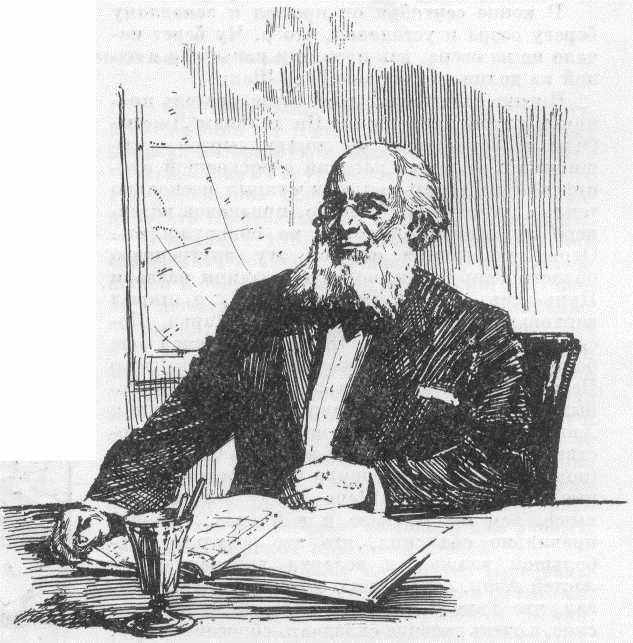

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.

333

мается на Везувий. Одно из этих восхождений во время извержения 1854 г. едва не стоило ему жизни.

В декабре 1855 г. Семенов-Тян-Шанский вернулся в Россию и представил в Географическое общество законченный перевод первого тома «Землеведения» с дополнениями, составившими половину этой объемистой книги. Перевел он и последующие два тома. Чтобы пополнить их новыми достоверными сведениями, Географическое общество весной 1856 г. отправило экспедицию во главе с Петром Петровичем на Тянь-Шань.

В конце августа он прибыл в поселок Верный (ныне Алма-Ата), основанный за два года до этого у подножия Заилийского Алатау — преддверия Тянь-Шаня. Верный стал исходным пунктом маршрутов путешествия.

В начале сентября ученый выступил на лошадях через не хоженные европейцами кручи Кунгей-Алатау. Неделю спустя его отряд проник к восточной оконечности оз. Иссык-Куль и отсюда, с берегов этого «Теплого озера» (в переводе с киргизского), Петр Петрович увидел наконец свою мечту — «Небесные горы».

В конце сентября он прошел к западному берегу озера и установил, что р. Чу берет начало не из озера, как полагали раньше, а в одной из долин со склонов Тянь-Шаня.

В июне следующего года исследователь проник в глубь Тянь-Шаня. По долинам Джеты-Огуз и Заукинской он достиг сыртов — обширных холмистых нагорий с роскошной альпийской растительностью и открыл несколько теплых источников. Однако признаков недавнего вулканизма в горах не обнаружилось. Отряд экспедиции пересек эту внутреннюю область Тянь-Шаня, которую китайцы назвали Цунь-линь, т. е. Луковые горы, и открыл верховья р. Нарына — истока Сыр-Дарьи. Последний поход в июле 1857 г. увенчался еще большим успехом. Через перевал Кок-Джар Петр Петрович проник в самое сердце «Небесных гор» и вышел к их главному хребту с пиком Хан-Тенгри («Властелин неба»). Затем он достиг крупнейшего ледника этих гор Сарыджаза (позже назван его именем) и установил, что вечные снега на Тянь-Шане лежат значительно выше, чем на Кавказе и в Альпах. Ученый правильно объяснил, что это результат небольшой влажности воздуха внутренних областей Азии, отдаленных от океанов. Он доказал, что Тянь-Шань — не молодые вулканические, а очень древние складчато-сбросовые горы. В Тянь-Шане оказалось много ледников. В горах путешественник увидел ясно выраженную вертикальную поясность климата, растительности, почв. На основе собранных материалов Петр Петрович составил схему строения рельефа Тянь-Шаня. Он изучил более 20 горных проходов, собрал богатые коллекции горных пород, растений, животных.

В Петербург Семенов-Тян-Шанский вернулся с уже готовым планом новой экспедиции, но его на долгие годы захватила деятельность, связанная с подготовкой реформы 1861 г. об отмене крепостного права. Однако он продолжал активно участвовать в работе Географического общества. В 1860 г. Петра Петровича избирают председателем отделения физической географии, а в 1873 г. — вице-председателем Географического общества. Этот пост он занимал до своей смерти в 1914 г. Под его руководством был составлен пятитомный «Географическо-статистический словарь Российской империи» и издано 11 томов полного географического описания России. Заслуги исследователя в изучении Тянь-Шаня были настолько велики, что

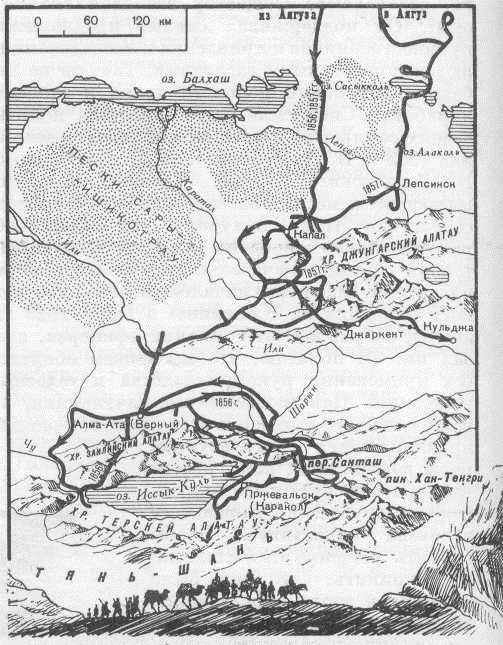

Маршруты путешествий П. П. Семенова-Тян-Шанского.

334

с 1906 г. (в ознаменование полувекового юбилея его выдающегося путешествия) к его фамилии Семенов добавили слово «Тян-Шанский».

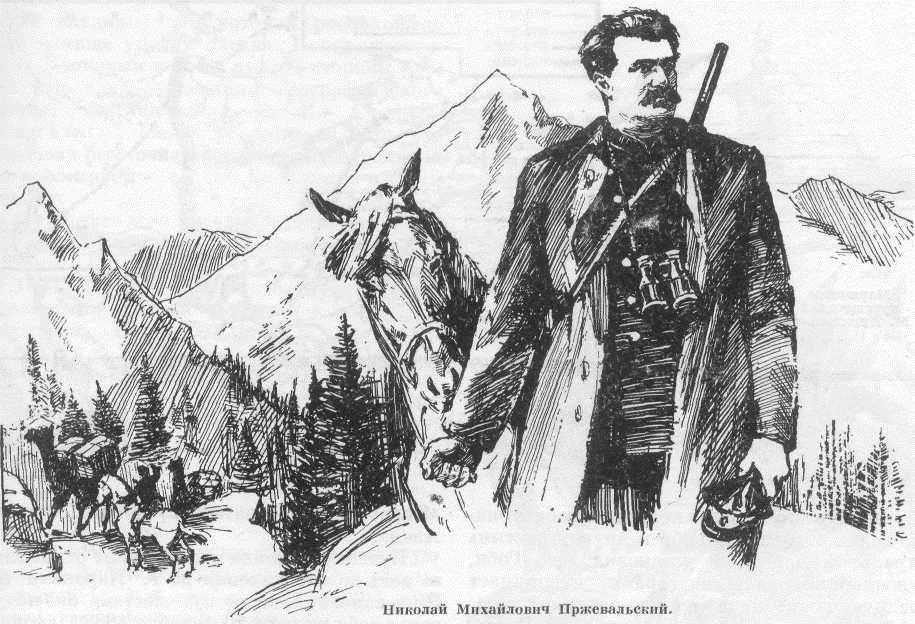

Мировую славу русской географической науке принесли путешествия Николая Михайловича Пржевальского. Окончив в Петербурге Академию Генерального штаба, Николай Михайлович стал преподавать географию и историю в Варшавском военном училище. В учебнике географии, которым он пользовался, было много пробелов. Так, например, о природе Центральной Азии говорилось, что она не исследована. Это и натолкнуло Пржевальского на мысль об экспедиции. Он разработал план путешествия в Центральную Азию и обратился за помощью в снаряжении экспедиции в Географическое общество. Ему, еще не искушенному в путешествиях, было отказано.

Но Семенов-Тян-Шанский понял, что из Пржевальского может выйти незаурядный исследователь и посоветовал для начала заняться изучением Дальнего Востока.

Николай Михайлович добился перевода в Восточно-Сибирский военный округ. Он блестяще оправдал надежды Семенова-Тян-Шанского: самостоятельно выполнил в 1867—1868 гг. исследования на Дальнем Востоке, о которых написал интересную и ценную для науки книгу «Путешествие в Уссурийском крае». После этого Географическое общество согласилось командировать Пржевальского в Центральную Азию.

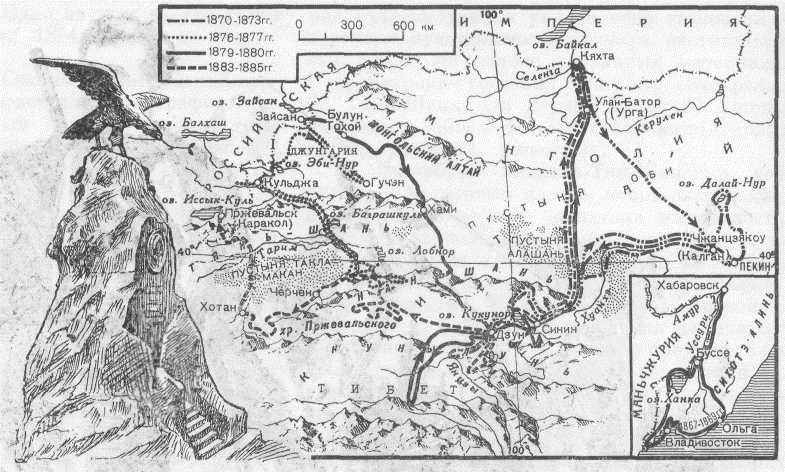

В период с 1870 по 1885 г. Пржевальский совершил 4 больших путешествия, продолжавшихся в общей сложности около 8 лет. О тяжелых испытаниях и великих радостях научных открытий, выпавших на долю путешественника и его верных спутников, он увлекательно рассказал в своих книгах. Каждая из них посвящена одной из его экспедиций: «Монголия и страна тангутов», «Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки», «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор», «От Кяхты на истоки Желтой реки». Эти сочинения были переведены на многие языки, переиздаются в наше время и представляют интерес не только для ученых, но и для широких кругов читателей.

Протяженность всех маршрутов Пржевальского по Центральной Азии составила 32 тыс. км, т. е. близка к длине окружности Земли, а площадь территории, положенной им на карту, превысила 7 млн. км2, т. е. равна Австралии.

335

Маршруты путешествий II. М. Пржевальского.

Путешественник сделал первое подробное описание великой пустыни Гоби и других пустынь Центральной Азии. Он установил, что Гоби, окруженная высочайшими горами, напоминает громадную чашу, наполненную песками, каменистыми и глинистыми отложениями. Пржевальский первым посетил и описал громадные хребты Куньлуня. Он установил, что Нань-Шань не один хребет, а горная система, и впервые правильно нанес на карту многие высочайшие горные цепи Центральной Азии.

Пржевальский достиг верховьев великих китайских рек Янцзы и Хуанхэ, описал самую крупную бессточную реку Центральной Азии — Тарим, исследовал и правильно нанес на карту оз. Лобнор и много других озер и рек.

Исследователь собрал громадный гербарий, в котором насчитывалось свыше 15 тыс. растений. Среди растений оказалось 218 видов, ранее неизвестных науке. Очень ценны были зоологические коллекции Пржевальского. Путешественник привез из экспедиций десятки новых видов животных, в их числе дикого верблюда и дикую лошадь, названную лошадью Пржевальского.

Таковы основные итоги исследований Пржевальского в Центральной Азии, сделавшие его самым прославленным путешественником XIX в. Его избрали почетным членом многих научных русских и иностранных обществ. По решению Академии наук в честь Н. М. Пржевальского была выбита золотая медаль с надписью:

«Первому исследователю природы Центральной Азии».

Путешественника ждали новые открытия, но за день до выступления из г. Каракола (ныне Пржевальск) в пятое путешествие он почувствовал себя плохо и 20 октября 1888г. скончался на руках своих помощников. Исполняя последнюю волю Пржевальского, его похоронили на берегу Иссык-Куля, вблизи города, ныне носящего его имя. На могиле Николая Михайловича сооружен красивый памятник: на гранитной скале — бронзовый, распростерший крылья орел. В клюве гордой птицы оливковая ветвь — символ мирных целей научных исследований. У ног орла — карта Азии с маршрутами путешествий Пржевальского.

После смерти Н. М. Пржевальского исследования Центральной Азии продолжил Михаил Васильевич Певцов. Еще в 1876 г. он впервые обследовал Джунгарию между Булун-Тохоем и Гучэном, а в 1878— 1879 гг. прошел 4 тыс. км по неизвестным районам Монголии и Гоби.

Певцов оказался достойным преемником Пржевальского. В 1889—1890 гг. экспедиция под его руководством прошла маршрут в 10 тыс. км по обширной области, примыкающей к Куньлуню, которая на карте четвертого путешествия Пржевальского обозначена как «местность совершенно неизвестная». На месте «белого пятна» на карте появились изображения новых хребтов, рек, озер и знаменитой Тур-

336

фанской впадины, дно которой расположено на 154 м ниже уровня океана. Почти одновременно с Певцовым к ней с другой стороны проникла еще одна экспедиция Географического общества, возглавляемая Г. Е. Грумм-Гржимайло. Было установлено, что эта величайшая бессточная котловина Центральной Азии простирается на 200 км в длину и 70 км в ширину.

В результате всех этих экспедиций почти все «белые пятна» на карте Центральной Азии были заполнены.

В 1893—1895 гг. самостоятельную экспедицию совершил участник третьего и четвертого путешествий Пржевальского Всеволод Иванович Роборовский. Он прошел по горам Восточного Тянь-Шаня, Нань-шаня, Северного Тибета. Этот путь по «неведомой высокой Азии» для Роборовского закончился трагически — его разбил паралич. Руководить экспедицией стал Петр Кузьмич Козлов, также ученик Пржевальского и его спутник в четвертом путешествии по Центральной Азии.

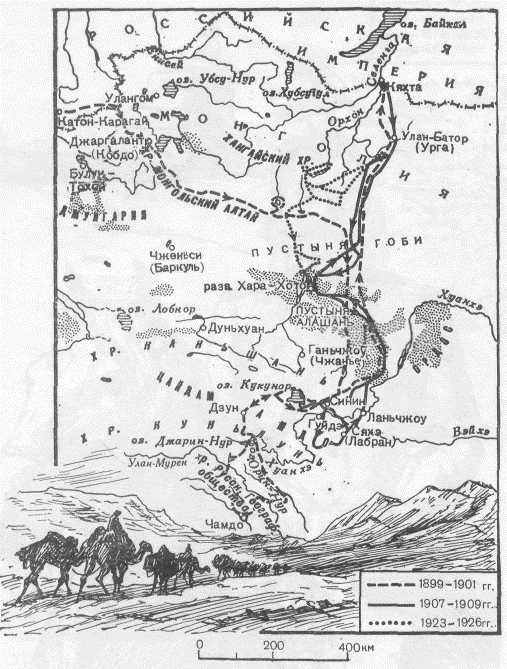

В 1899—1901 гг. Козлов возглавил новую Монгольско-Тибетскую экспедицию. Она открыла большой горный хребет, получивший имя Русского географического общества.

Мировую славу принесло Козлову путешествие 1907—1909 гг., во время которого на северной окраине пустыни Алашань он нашел древний погребенный в песках город Хара-Хото («хара» — черный, здесь в смысле «мертвый», «хото» — город). Раскопки Хара-Хото дали интересные материалы.

Из-под развалин и песков были извлечены обрывки тканей, черепки посуды, оружие, много монет, первые в мире китайские бумажные деньги XIV в. и, что особенно важно, библиотека, насчитывающая две тысячи томов. Эти книги поведали о волнующих событиях истории народов, населявших Центральную Азию в XI — XIII вв. Оказалось, что Хара-Хото был одним из центров государства Си-ся, разгромленного в 1226 г. ордами Чингисхана. Изучение найденных Козловым документов позволило судить о высоком уровне материальной и духовной культуры этого государства, а также об уходящих в глубь веков связях между странами Востока и Запада.

Свою последнюю экспедицию Козлов совершил уже в советское время, в 1923—1926 гг., во время которой в районе столицы Монголии Улан-Батора обнаружил курганы-могильники гуннов двухтысячелетней давности.

Петр Кузьмич Козлов.

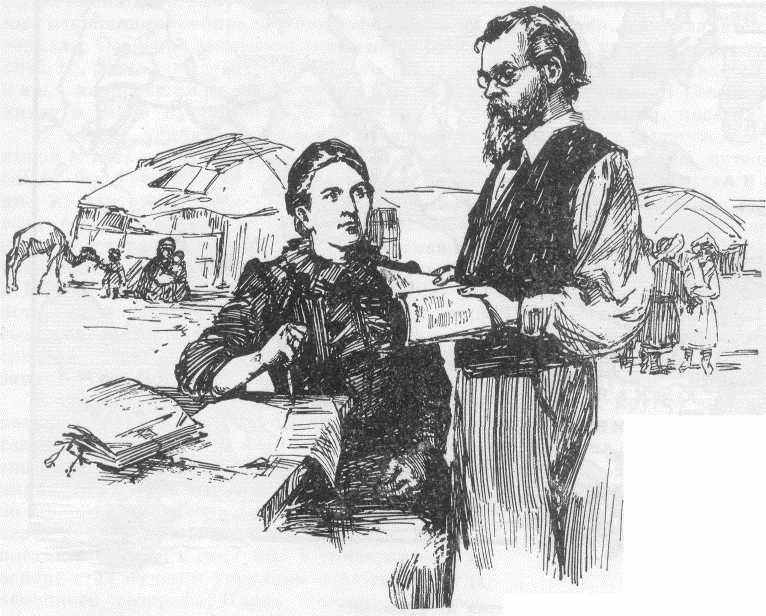

Крупнейшим после Пржевальского исследователем Центральной Азии был Григорий Николаевич Потанин. С 1876 по 1899 г. он совершил пять выдающихся путешествий по Монголии, Северному Китаю, Большому Хингану. Григорий Николаевич собрал самый обширный гербарий Центральной Азии и открыл несколько десятков видов новых растений. Но наиболее ценными оказались собранные Потаниным материалы о многих тюркских и монгольских племенах. Таким успехом он обязан прежде всего помощнику и другу — жене Александре Викторовне. Ведь в странах, где господствуют феодальные и патриархально-родовые отношения, где удел женщин — самый тяжелый труд и бесправие, женщине было намного легче ознакомиться со многими сторонами уклада жизни

337

Маршруты путешествий П. К. Козлова.

семьи, чем мужчине, особенно чужеземцу. Для Потаниной, с ее отзывчивостью и добротой, путь на женскую половину дома был всегда открыт. В истории географии Потаниной принадлежит особое место — она была не только помощником мужа, но и самостоятельным исследователем и оказалась первой женщиной, награжденной за научные труды золотой медалью Русского географического общества.

В начале XX в. последние, наиболее труднодоступные районы Центральной Азии были пройдены и ее природа в значительной мере изучена. В этом великая заслуга наших путешественников и Русского географического общества.

Америка

К началу XIX в. внутренние области Южной Америки продолжали в значительной мере оставаться неизвестными. На картах pp. Амазонка и Ориноко, бассейн Ла-Платы, а также Анды изображались неточно.

Начало всестороннему географическому познанию внутренних областей Южной Америки положило путешествие немецкого географа Александра Гумбольдта и французского ботаника Эме Бонплана. В июле 1799 г. они высадились на берег Венесуэлы в порту Кумана, а оттуда переехали в Каракас. Затем путешественники направились на юг к р. Апуре. По ней они спустились на пироге до р. Ориноко. Потом исследователи поднялись вверх по Ориноко до места, где от реки отходит на юго-запад ее рукав Касикьяре, по словам Гумбольдта, «не уступающий, по ширине Рейну». Путешественники спустились по Касикьяре и установили, что эта река впадает в Риу-Негру, приток Амазонки. Тем самым было доказано, что р. Ориноко в верхнем течении разделяется на две ветви, принадлежащие к разным бассейнам. Это интересное явление, впервые описанное Гумбольдтом, получило название бифуркации рек.

В ноябре 1800 г. путешественники покинули Венесуэлу и несколько месяцев путешествовали по Кубе, бывшей в то время главным опорным пунктом испанских владений в Америке.

В марте 1801 г. они снова прибыли на материк и путешествовали по р. Магдалене. Затем они исследовали горную систему Анд и ее вулканы. Гумбольдт совершил восхождение на вулкан Чимборасо, считавшийся тогда высочайшей точкой Земли (6272 м). До вершины он не дошел около 500 м, но все же установил мировой рекорд восхождения.

В Андах Гумбольдт подметил, что по мере подъема в горы растительные пояса сменяют друг друга.

Гумбольдт во время этого путешествия собрал огромный гербарий, насчитывающий 6200 видов, многие из которых не были известны науке. При изучении флоры Гумбольдт занимался не только ее систематикой; он впервые установил зависимость распространения различных видов и форм растений от широты места, высоты над уровнем моря и других природных условий. Это позволило ему по возвращении из путешествия написать книгу «География растений» и тем самым заложить основы новой ветви географической науки.

Характерным для Гумбольдта было стремление выявить закономерности в природных процессах. Для этого он сопоставлял различные явления природы, что помогало ему отыскивать сложные взаимосвязи между ними. Такой метод сравнения стал после него ведущим методом исследований в географии.

338

Григорий Николаевич и Александра Викторовна Потанины.

В январе 1803 г. Гумбольдт и Бонплан из Кальяо морем направились в порт Г'уаякиль. В пути Гумбольдт заметил, что они продвигаются на север быстрее, чем это можно было ожидать от попутного ветра, наполнявшего паруса их судна. Так было открыто холодное течение, впоследствии получившее имя Гумбольдта (ныне Перуанское).

Из Гуаякиля путешественники по морю направились в гавань Акапулько, а затем сушей в г. Мехико. В Мексике Гумбольдт много внимания уделил изучению вулканов и пришел к выводу о связи распространения вулканов с геологическим строением земной коры; он указал, что вулканы распространены линейно вдоль трещин земной коры, т. е. прежде всего там, где глубоководные океанские впадины протянулись у прибрежных хребтов.

В Мексике Гумбольдт продолжал измерение высот. На основе своих многочисленных, почти ТОО определений высот Гумбольдт впервые в науке начертил профиль поверхности Анд и Мексиканского нагорья. Вскоре способ профилей получил широкое применение в географии.

В августе 1804 г. путешественники вернулись в Европу. В обработке громадного количества собранных ими коллекций приняли участие виднейшие ученые — Кювье, Лаплас, Гей-Люссак, Ламарк и др. Сочинение о научных результатах экспедиции составило 32 тома и потребовало от Гумбольдта четверть века упорной работы, захватившей его настолько, что он уже новых больших путешествий совершить не смог. За всю свою почти девяностолетнюю жизнь Гумбольдт написал 636 научных сочинений; многие из них представляют большие тома по нескольку сот страниц. Все его научные работы пронизаны одной центральной идеей — взаимосвязи всех явлений природы. Особенно полно взгляды Гумбольдта на единство природы отражены в его грандиозном пятитомном труде «Космос». Над этим произведением он работал всю жизнь, но все же не успел закончить. Ученый рассматривает в «Космосе» взаимосвязь всех известных ему явлений в природе. Многое из того, что высказал Гумбольдт, устарело еще в XIX в. Но в целом его идеи оказали огромное влияние на развитие естествознания и особенно географии.

Имя Гумбольдта навсегда останется в науке. Оно увековечено на географической карте, в названиях растений, животных, минералов, даже на Луне есть «кратер», носящий имя Гумбольдта.

Из русских путешественников важные исследования в Америке провел Григорий Иванович Лангсдорф, экспедиция которого в 1821—1828 гг. подробно обследо-